“比较策略”在初中古代诗歌教学中的运用

古代诗歌是我国民族文化艺术宝库中的一颗璀璨明珠,任时光流逝,其浓郁的诗情依旧熠熠生辉。中学语文部编教材共选编了85首古代诗歌,学习重点是“对诗歌的理解”。这一理解包含了对诗歌内容、手法、情感三个方面。语文课程标准中关于古代诗歌教学的目标为“诵读古诗词,能借助注释和工具书理解基本内容;注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品味”。这告诉我们,古代诗歌教学的重点是理解内容,感悟诗歌情感,欣赏古代诗歌的美。语文课程标准中的课程理念指出:“应主动提倡自主、合作、探究的学习方式,教学设计应有助于这种学习方式的养成”;要“努力建设开放而有活力的语文课程,要密切关注现代社会发展的需要”。由此可见,古代诗歌教学正面临着极大的挑战。教师如何在“双减”背景下进行教学创新,既能把主动权交到学生手中,又能完成教学目标,切实提高古代诗歌的教学质量,提高学生学习古诗的效率呢?

下面以七年级语文上册(以下简称“七上”)第一单元的古代诗歌《观沧海》《天净沙·秋思》为例,谈谈“比较策略”在古代诗歌教学中的运用。

一、确定古诗篇目,设定教学目标

在语文教材中,每个单元都有不同的人文主题和语文能力训练点。如有关美景、亲情、学习生活等的主题,有关各种阅读方法、写作手法等的语文能力训练点,以一篇篇课文为载体,逐层推进。而古代诗歌的选篇则比较独立,并非一一紧扣单元人文主题和语文能力训练点,一般编排在教材的第三、六单元。可是七年级上册第一单元不仅编排了四首古诗,而且古诗的内容和手法等也对应了“四季美景”的人文主题和重视朗读、学习手法的语文能力训练点。此种编排,为刚进入初中的学生进行古代诗歌的学习提供了必要衔接。

语文课程标准中的教学指导指出:“第一,赏析古代诗歌的景物描写要深入诗歌情境,让学生自己去深切体会;第二,要反复诵读古代诗歌,感受诗歌的声韵美感;第三,可鼓励学生写一些评点、赏析文字”。初中古诗歌既然是小学古诗歌的发展和过渡,那对学生的能力自然也提出了相应的要求。如要求学生对古诗的情境有所体认、对情感内容有所感悟、对艺术手法有所领悟。相对小学古诗歌的以启发形象思维为主,初中古诗歌更要兼顾抽象思维。教师要实行体验式、启发式教学,要让学生积极主动地学习诗歌,逐步走入诗歌情境。

第一单元的四首古诗:《观沧海》《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》《次北固山下》《天净沙·秋思》,其中两首描绘春景、两首描绘秋景;一首抒发豪情壮志、一首抒发对友人的同情、思念,两首抒发思乡之情,共有三个比较点。而《观沧海》和《天净沙·秋思》中景和情的对比都更为鲜明。所以,最终把这两首作为对比教学的古诗篇目。依据新课程标准、教材、教参分析学情后,笔者把教学目标设定为:第一,通过对比评画,赏析诗歌语言,初步体会诗歌情景交融的特点;第二,通过学生自主设计朗读,以情比读,对比感受诗歌的雄壮和凄美;第三,关联课外古诗,把握诗歌的情感。

二、妙比“景物”,评画赏景感诗境

如何感受诗歌的画面之美呢?新课程理念要求教师能进行跨学科的融合,能较为熟练地使用多媒体技术。新时代的学生多才多艺,通常有较高的审美能力,所以笔者提前精选了两幅图画让学生评价。通过评画的创新形式激发学生的学习兴趣,同时引导学生结合诗歌中的字、词、句感受诗歌所描绘出的画面之美。

(一)引导学生寻找图画中的相同景物

通过初步寻找,学生发现两幅画都有“水、树木、日”这些景物,都描绘了秋天的景象,但相同的景物却呈现出了不同的特点。第一,《观沧海》这幅图画中的水有翻涌激荡、波澜壮阔的特点。教师要引导学生品析诗歌“水何澹澹”“洪波涌起”的妙处。而《天净沙·秋思》中的流水则是潺潺、缓缓的幽静。第二,《观沧海》这幅图画中的树木,虽是在秋天,却是“树木丛生”的生机勃勃;而《天净沙·秋思》中的树木则是令人感觉快要枯死的“老树”。第三,《观沧海》这幅图画中的“日月”不可能同时出现在图画中,是想象之景,目的是要衬托沧海的宏大气象;而《天净沙·秋思》中的“夕阳”,则是游子思乡的大背景,苍茫而悲凉。另外学生也能从诗歌中找到“风”,分析出曹操眼中的“秋风”虽是萧瑟的,但并不凄凉,反而衬托出沧海的壮阔;而马致远笔下的“西风”,则是渲染了秋天的荒凉寂寞。教师以画为支点,配合诗歌的文字,撬动学生的形象思维,在相同的景物对比中,更直观地去感受诗人眼中的不同秋色,“明丽壮美与暗淡凄美”形成了强烈的对比。

(二)引导学生寻找诗歌中的不同景物

教师可以辅以关键性问题,加深学生对诗歌的理解。如诗歌中“昏鸦、瘦马”这些动物的物象作用是什么?对比“小桥流水人家”与“枯藤老树昏鸦”这些不同景色在诗歌中的效果,让学生结合课内注释中“昏鸦意为黄昏归巢的乌鸦,瘦马为瘦骨嶙峋的马儿”与“小桥流水人家”的反差,来进一步体验游子长期漂泊在外的孤苦及对归乡的渴望。通过景物对比,感受诗歌壮美和凄美的不同画面之美,初步体悟诗人借景物抒发情感的艺术写作手法。

古代诗歌讲究情景交融,一切景语皆情语。教师应引导学生注意感情的“哀”与“乐”和景物的“哀”与“乐”的对应关系,在比较中归纳总结出景与情的四种关系:第一,“乐景”衬“乐情”,如诗人借眼中“树木丛生”的生机勃勃之景,抒发想要“统一天下”的壮志豪情;第二,“哀景”衬“哀情”,如借“枯藤老树昏鸦”的萧瑟凄凉衰败之景,抒发羁旅的凄凉寂寞;第三,“乐景”反衬“哀情”,如借“小桥流水人家”的恬静、温馨、美好景象,抒发对归乡的渴望;第四,“哀景”未必抒发“哀情”,也有可能以“哀景”反衬“乐情”,如曹操借“秋风萧瑟”的萧条之景,衬托大海的汹涌澎湃,抒发诗人内心的激荡豪情。

三、“比读”入境,声情并茂诵秋诗

有感染力的朗读能使学生更深入地理解古诗歌作品的思想内容,更能体会诗歌所表达的强烈、真挚的情感,更能领悟古诗蕴含着的深刻意境,从而让学生获得更多的思想教育。传统的古诗歌教学中,教师对学生的朗读指导停留在“正音”“跟读”“自读”“个别读”上,较少进行多种形式的对比朗读。如把同一作家不同时期的作品、或者不同作家的相同作品放在一起朗读,这样才能发现学生在古诗阅读量、理解能力等方面的差别。所以,教师可以把学生个性化的朗读进行对比,让学生发表自己对古诗的理解,让他们在相互交流朗读中提高朗读能力及对古诗歌情感、内容的把握度。

教师结合第一单元的教学重点——重视朗读,让学生自行选择诗句并进行朗读设计,通过比读感受诗歌雄壮和凄凉的不同之美。

(一)教师进行范读

出示朗读任务卡

示例1:我从“东临碣石”的“临”字读出了豪情。因为“临”古意为居高俯下,我想象曹操得胜归来,登上碣石山,俯瞰大海,心中涌动的是胜利者的喜悦。

示例2:我从“断肠人在天涯”读出了悲情。因为“断肠”形容人悲伤到了极点,“天涯”指远离家乡的地方,这句直接抒发了游子的悲痛。

(二)学生进行创意比读

学生四人一组。教师给学生时间进行朗读设计、交流,明确小组或指定组员进行朗读,让学生在热烈的氛围中,进行多种形式的演读。以情带读,以读悟情。然后,学生根据诵读音频进行情境比读。教师运用多媒体播放提前剪辑好的诵读音频。男生诵读《观沧海》,女生诵读《天净沙·秋思》,以形成强烈的反差。最终让学生通过多种形式的朗读感受《观沧海》这首四言古诗音调铿锵的特点;感受《天净沙·秋思》这首元曲小令哀婉凄凉的特点。

(三)教师进行拔高点拨

教师询问学生了解两位诗人的哪些情况,引导学生关注注释中的背景介绍,再辅以必要的诗歌创作背景补充,让学生进一步理解诗人不同的情志,引导得出《观沧海》要用高昂的语调朗读,因为它写的是壮阔之景,抒的是豪迈进取之情;《天净沙·秋思》则要用低沉缓慢的语调进行朗读,因为写的是凄凉之景,抒的是孤寂思乡之情。通过比读环节,让学生感受诗歌音调铿锵和凄婉的不同特点。以读促思,以读体情。

总之,在初中语文教学中,教师要巧用有效的对比朗读策略进行具体的朗读指导,创设朗读情境,让学生在提高朗读能力的同时,使其语言表达能力、鉴赏能力、审美能力、想象力等其他综合语文素养能力也获得一定的提升。

四、运用策略,关联课外“品”《秋词》

《义务教育语文课程标准(2022年版)》提倡教师应在教学实践中自觉开发相关课程资源,以有效提升学生的古诗歌阅读鉴赏能力。教师若能开发迁移运用,对照阅读课外古诗歌材料,那么学生鉴赏诗歌的能力自然能得到提高。第六单元的课外古诗《秋词》,篇幅较短,将其与《天净沙·秋思》进行对比,让学生在较短时间内完成古诗歌的对比阅读,并且教师还可以使用以上两首古诗中用到的赏析方法进行对比朗读设计,通过让学生分析《秋词》的景物特点、联系诗人的创作背景进行重音的朗读设计等来把握诗歌的情感。

(一)分析诗歌中的景物特点

让学生简述诗歌画面,引导学生抓住诗歌中“晴空”“鹤”“云”“碧霄”等景物特点,引导学生概括出明朗的秋天景象的特点。教师再使用多媒体技术,链接“鹤冲云霄”的视频,让学生分析鹤的形象,如概括出“矫健、勇敢、高洁、有目标、不畏惧困难”等特点。

(二)链接诗歌创作背景

教师出示诗歌的创作背景:作者刘禹锡,参加过王叔文革新运动,王叔文改革以失败而告终,顺宗被迫退位,王叔文被赐死,刘禹锡被贬谪为朗州司马。教师询问“鹤和诗人的相同之处”时,学生自然能得出诗人是借鹤抒发自己的志向。诗人以借景抒情、托物言志的艺术手法,表达了不畏挫折、奋发向上的豪情壮志。

(三)情境比读

让学生发挥积极能动性,在设计朗读中分析、理解诗人的情感,在比读中悟情,懂得这首诗要用高昂的语调朗读,因为此诗描绘的是明丽的秋景,抒发的是愈挫愈勇、奋发向上的豪情。最后,师生在朗朗书声中结束学习。

五、分层作业,仿写“述”秋心

第一,积累关于秋天的诗句;第二,小练笔。让学生借秋景抒情,打通生活与语文的诗意联系。

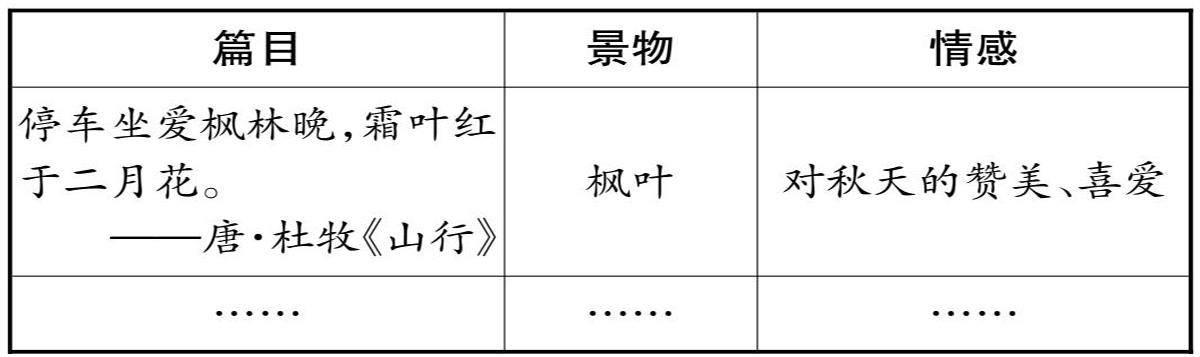

(一)秋天的诗句主题积累

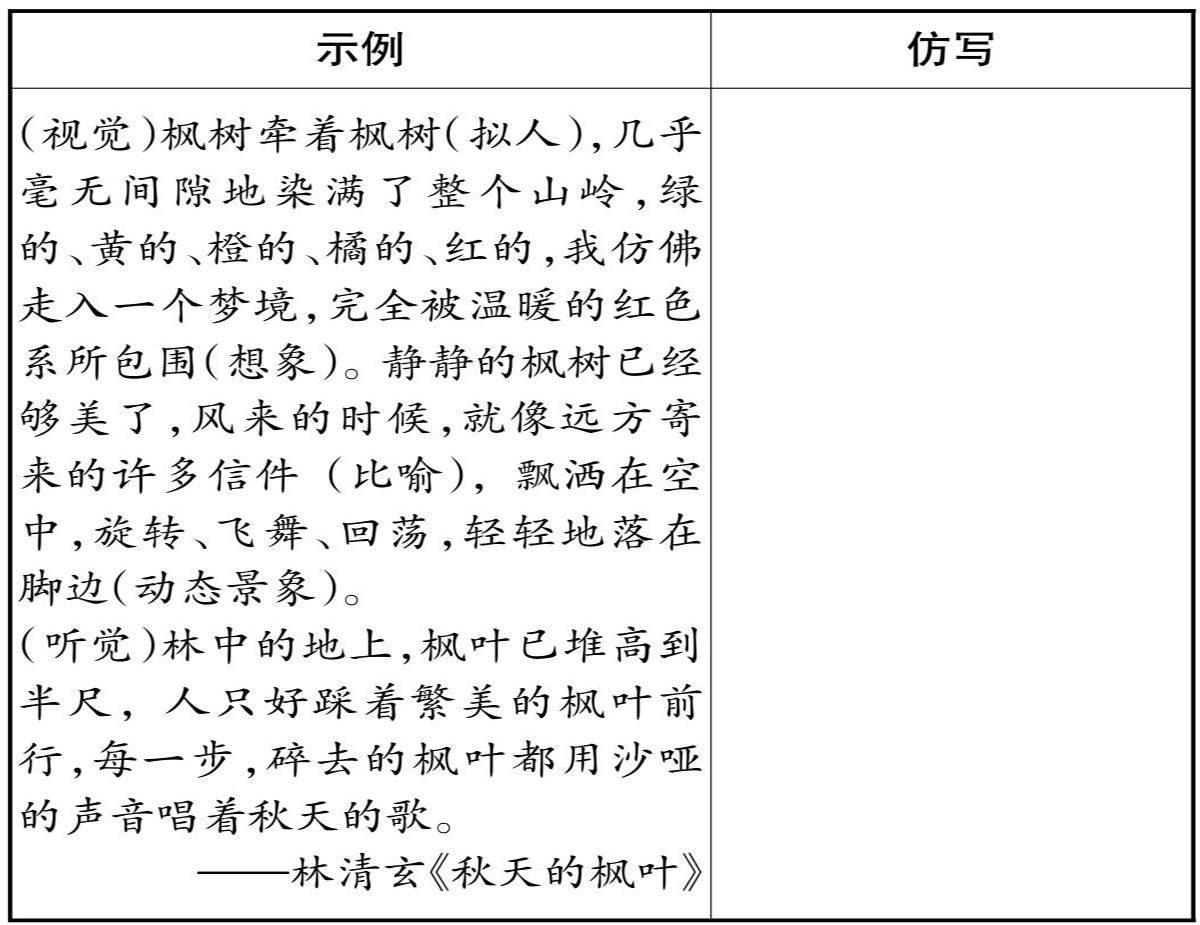

(二)仿写述秋心

(作者单位:漳州第一中学)

编辑:蔚慧敏

作者简介:黄珍妹(1988—),女,汉族,福建莆田人,硕士研究生,二级语文教师,研究方向:中国古代文学。