跨学科背景下初中语文学习任务群教学

王翔宇

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出,教师必须遵循学生的身心发展特征,在分析学生需求的情况下设计教学活动。在跨学科的背景下设置学习任务群不仅符合新课标的要求,还具有时代性,可以与时俱进地满足学生的多样化发展需求。

一、跨学科“学习任务群”的内涵

“建构主义理论”认为任务是促进学生学习的主要方法,与传统的教学模式相比,此种方法更具有优势,教师合理设计学习“任务”,可以为学生学习指明方向,使学生时刻保持学习的积极性。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》也指出“跨学科学习是以任务群为引领的一种综合性语文实践活动,不仅可以联系课内外、校内外,还能拓展到教育以外的领域,围绕多种话题展开教学,能让学生对学科知识进行综合应用。”本文认为“跨学科任务群”是由互相关联性的系列跨学科任务所组成的任务群,这些任务群将学生的生活实际作为基础,围绕主题来拓展学生对语文知识的应用视野,强化语文知识与生活之间的联系。教师利用“跨学科任务群”可以实现教学目标、内容、情境、方法、资源等方面的整合,实现多学科知识的综合应用,让学生的综合素养得到全面发展。

二、跨学科背景下初中语文学习任务群教学策略

(一)以课堂教学为平台,多角度展示跨学科任务群的价值

1.开展不同教学活动,创设跨学科真实情境

真实情境是学生跨学科学习的基础,杨向东教授指出:“真实情境来自真实世界,是贴近学生生活的真实场景……在真实的情境中可以让学生解决具有现实意义的问题,激发学生学习的兴趣。”由此可见,真实的情境必须贴合学生的生活实际,这也是跨学科学习的“生发器”。此外,对学生而言,由浅层阅读过渡到深层次阅读的主要路径则是思考,只有让学生积极思考,才能将语文知识内化为自身的素养。因此,在设计真实情境的过程中,教师需要将“读”与“思”进行结合,用任务群引导学生从浅层阅读向深层阅读方向过渡,达到深度阅读的目标。

例如,在七年级上册第一单元中,以“自然景色”为主题设计了几篇非常典型的文章,老舍《济南的冬天》让人印象深刻。老舍在描写“济南山水”时从地理特征以及当地人的神情态度方面进行描写,用雪后景色和水的两面表现突出济南冬天的“温情”特征,字里行间都透漏出作者对济南的赞美与热爱,感情真诚,且具有感染力。教师可设计“我身边的冬天”理论与实践相结合的真实情境任务。

任务一:阅读与掌握。进一步阅读《济南的冬天》,掌握作者的描写方法,从描写的角度、情感表达的方式等层面进行归纳与总结。

任务二:完成调研。在真实的调研任务情境中,学生需要思考:如何进行调研?如何搜集济南冬天的材料?怎么表达身边的冬天美景?怎样将文章的描写手法用于“我最喜欢的季节”的描写中?

任务三:真实写作。结合文章,考虑调查结果,整合生活中的资源,结合地理、自然等学科知识,从地理、人物等层面描写“我最喜欢的季节”。

有效的真实情境,可以让学生产生联想,让学生的思维快速运动。

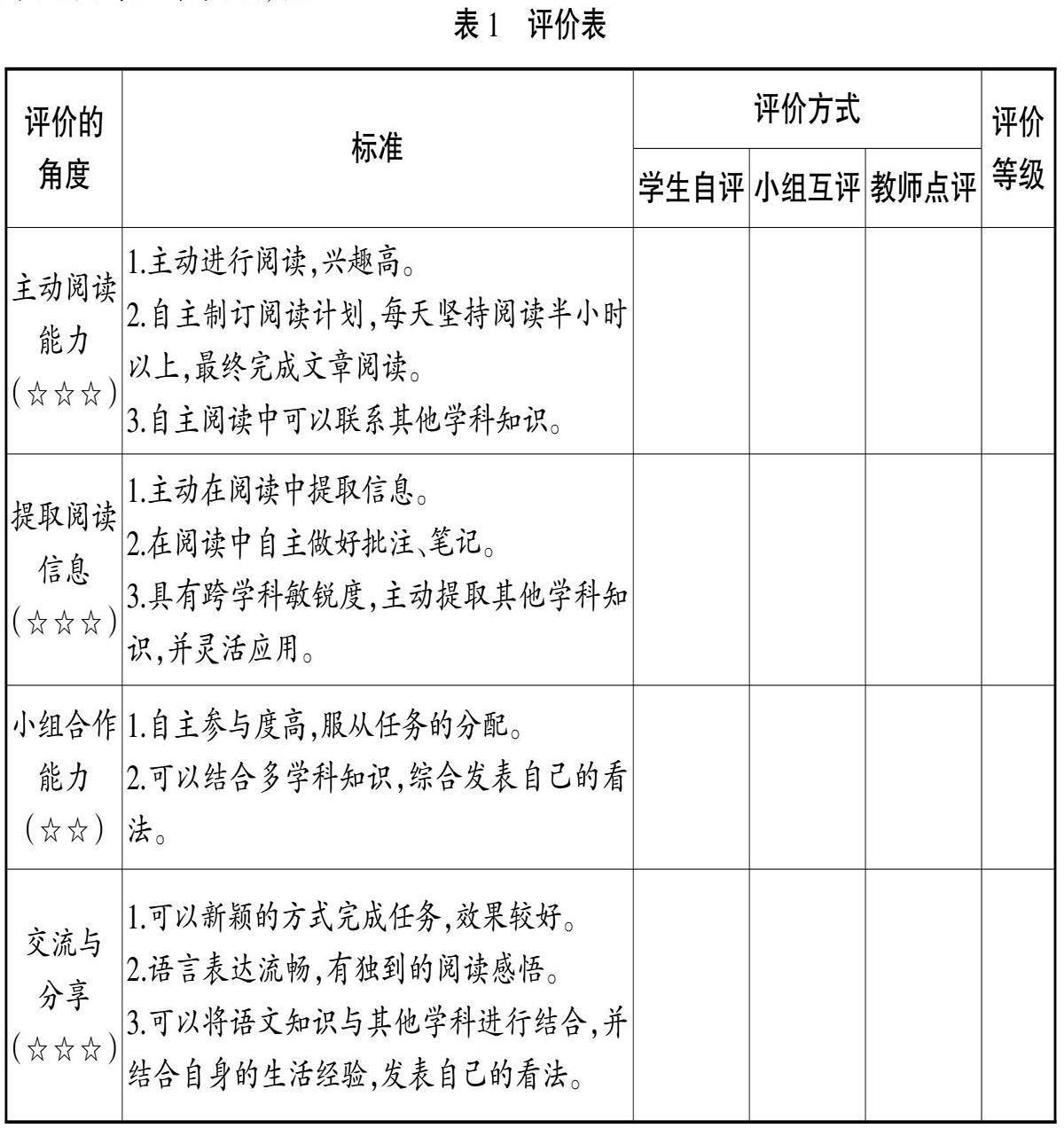

2.以评促学,促进学生全面发展

《义务教育语文课程标准(2022年版)》中指出:跨学科任务群评价必须将学生作为主体,对学生在各类活动中的表现进行评价,学生的学习成果作为依据。由此可见,在跨学科任务群教学中“评价”是不可缺少的教学内容。而在教学中“教学评”一体化模式开始受到广泛重视,教师需要将教学、学习、评价三个环节联合,这样才能最大化地发挥出学科的育人价值。如此,设计“跨学科评价任务”也成为教学的重点,在跨学科情境中,设计评价任务,可以促进学生知识内化。首先,要保证教学目标的一致性,不管是教师,还是学生都要有明确的教学目标,并围绕目标开展各项教学活动。其次,要注重过程的融合,即将教学、学习、评价三个环节进行融合,形成一个整体,关注学生的学习过程,并让学生参与评价,这样可以使学生更好地掌握知识,应用知识。最后,强调“以学为本”的教学原则。教师在设计“评价任务”时,要组织学生进行讨论,围绕“任务”制定评价机制,让评价成为促进学生阅读能力提升的有效手段。为了保证评价效果,发挥“以评促读”的作用,教师要注意进行“嵌入表现性评价”,分析学生是否具有关键能力。如,教师结合实际教学内容,设计任务评价表(见文末表1)。

表1是根据跨学科教学任务设计的评价任务,评价标准涵盖了任务的具体要求,紧扣教学评一体化的核心,有效落实对学生学习过程、学习成果的评价,促进学生自主学习能力的发展。教师在评价的过程中要注意遵循以下原则:

1.有明确的评价目标。在开展评价活动前,要制定明确的评价目标,制定相关联的评价标准,进行针对性评价。

2.全面评价。评价内容不可单一,既要对教学内容进行评价,还要关注教学方法、态度、效果等方面。

3.客观公正。教师不可戴“有色眼镜”,要以公平公正为原则,对学生进行客观评价。

4.具体明确。评价不可模糊,要具体地指出学生学习的优点和缺点,并共同探讨纠正错误。

5.尊重教师。评价要以尊重教师为前提,给予教师辛劳的付出以肯定,并合理地表达自己的观点,助力教学水平的提升。

6.及时反馈。评价的结果要注重及时反馈,这样才能便于教师调整教学计划,持续促进学生的发展。

(二)以课后作业为手段,提升跨学科学习任务群的成果

作业是教学中不可缺少的部分,在跨学科任务群教学中教师可将“作业”作为一种任务形式,进行合理化设计,这样可以在一定程度上提高作业的价值,促进学生综合学习与发展。

1.基础型作业任务

基础型阅读作业是以阅读知识为基础设计的作业类型,基础知识是每个学生都需要掌握和了解的,“双减”政策要求教师要减少“机械性”“重复性”的作业,提高基础型作业的质量,减少数量。这就表示教师所设计的基础型阅读作业任务不可过多,也不能过于烦琐。结合政策要求以及教学实践情况,为了保证学生的学习效果,教师设计的基础型作业任务,必须遵循“由浅入深,循序渐进”的原则。

例如,《西游记》作为我国古典四大名著之一,文化底蕴深厚,对新时代学生有较大的教育价值,是初中学生必读的作品。《西游记》原著内容较多,纳入初中语文的《西游记》读本进行了浓缩,学生阅读的难度相对较小。结合阅读需求教师可设计以下作业任务:

任务1:地理归纳,感受漫漫取经路

按照这个任务要求,学生需要快速阅读《西游记》初中读本,然后结合自己的经验,根据所学的地理知识绘制生动、真实的“路线图”。完成此任务有利于发展学生对知识的概括能力,让学生快速熟悉故事情节,初步完成整本书阅读目标。

任务2:戏曲表演,再现精彩取经事

按照自己绘制的地理“路线图”,结合自身对“《西游记》故事的理解”,对《西游记》故事进行梳理,开展戏曲表演活动,将故事生动地展示出来。教师可以将学生分成多个学习小组,小组成员自主选择《西游记》中的情境进行戏曲表演。学生在戏剧表演中,感受节奏感与音乐的美感,也会因此爱上阅读,爱上戏曲。

为了检验学生的作业成果,教师可组织开展“西游故事会”的活动,让学生以小组为单位“讲故事”,将整本书以生动的方式还原。

2.发展型作业任务

《西游记》作为我国四大名著之一,大部分学生看过《西游记》的影视作品,或阅读过相关书籍,对《西游记》的内容有所了解,再加上基础型阅读作业任务的驱动,学生可以更深入地掌握《西游记》的故事内容。在此基础上设置发展型阅读作业,可以进一步引导学生向更深层次阅读。教师在设计任务时可从纵向出发,让学生分析《西游记》中的人物形象,然后再横向对比任务,让学生理解、比较、分析、创新等能力得到快速发展。在实践教学中可精细地分析人物形象,从把握作者情感出发,对书籍的主题进行提炼,进而设置如下发展型阅读任务:

任务3:我爱心理学,话说师徒四人身心特征

《西游记》中的师徒四人有着不同的身心特征,这也促使他们四人在故事情节中的表现是不同的。如从普通心理学的角度分析,孙悟空情绪容易激动、暴躁、性急等,这一点在降妖除魔、说干就干的情节中得到了充分的体现。但是从性格上来分析,孙悟空又非常的坚韧,积极克服各种困难,对事业也非常热忱,这点从他对除妖上也可以看出。为了让学生更精准地找到学习点,教师可以给学生设计几个议题,让学生高效完成任务。

议题1:孙悟空的气质特点非常明显,从心理学角度分析气质是人与生俱来的典型、稳定的心理活动,如脾气、秉性,如暴躁、燃烧、自制力等是孙悟空典型的气质特点。

议题2:按照“五大人格”模型的维度分析人物特征,分别为神经质(N)、外倾性(E)、开放性(O)、宜人性(A)、认真性(C)等。

议题3:师徒四人谁更爱哭?

以上议题紧扣书籍内容,富有趣味性。议题是围绕心理学知识分析人物特征,学生可以依据以上议题,对书籍进一步精读,然后对任务进行横纵向对比分析,进而灵活地解读人物形象,揣摩作者的写作意图。经过讨论发现,学生对此类议题非常感兴趣,任务完成度较高。针对此种情况,教师可灵活调整教学计划,对议题进行补充。

议题4:悟空在眼泪中获得了成长,请抓住这些“流泪”的细节进行探讨。

议题5:从“散伙”的情节中感受猪八戒这个人物,分析“散伙”的原因,深入刻画猪八戒的人物形象。

在《西游记》这本书中最主要、最亮眼的人物就是“孙悟空”,大部分学生都非常喜爱这个人物,甚至对悟空的“神通广大”非常崇拜。这也弱化了学生对其他人物的感受。经过对一些细节的讨论,学生也开始发现其他人物的一些特点,如猪八戒与“悟空”的“高不可攀”相比,更加的实在,且内心非常柔软,看似不重要的人物,在师徒四人的队伍中也是不可缺少的。在跨学科任务的指向下学生针对不同的议题进行研讨和学习,对人物形象的理解更加深刻。

综上,跨学科任务群对促进学生综合素养的发展有积极意义,教师还需结合语文学科的特点,开展多样化的教学活动,以满足学生的发展需求。