新时代背景下新质生产力的理论及实践

姚树洁 房景

摘 要:新质生产力是2023年9月习近平总书记在黑龙江考察时提出的全新理念,总书记强调要“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。新质生产力是科技创新在其中发挥主导作用的生产力,包含一切能够促进新兴产业和未来产业高质量发展的生产要素及形态。这是在传统生产力形式不足以支持我国新时代产业爬坡、转型升级与高质量发展现实需求背景下提出的全新理念,是我国构建“双循环”新发展格局和实现第二个百年奋斗目标的科学指引。新质生产力是一种改造社会生产方式,具有引领新兴产业及未来产业发展、提供经济增长新动能、提高生产效率、推动产业升级、创造就业机会、促进绿色低碳发展等多个维度的重要作用。培育新质生产力,应当围绕加强技术创新、聚焦人力资本积累、改善创业环境、促进国际合作等多个方面综合发力。

关键词:新质生产力;新时代;经济影响;驱动因素

基金项目:国家社会科学基金重大项目“习近平总书记关于扶贫工作的重要论述的理论和实证基础及精准扶贫效果研究”(18ZDA005);教育部人文社会科学青年基金项目“交通基础设施建设与劳动力跨城通勤:理论、实证与政策优化研究”(23YJC790024)。

[中图分类号] F061.1 [文章编号] 1673-0186(2024)005-0006-017

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.005.001

“新质生产力”这一全新概念于2023年9月7日习近平总书记在黑龙江主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会时首次提出,这是新时代马克思主义生产力理论中国化的最新成果,总书记指出要“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”,总书记进一步强调要“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”[1]。这一全新理念的提出体现了中国今后经济增长的新动能和产业发展的新方向,对于中国特色社会主义新时代全面推进东北振兴和实现中华民族伟大复兴具有重大的明示方向价值和战略指引作用。

一、新质生产力的科学内涵

新质生产力是科技创新在其中发挥主导作用的生产力[2],一切以新技术引领新产业形成高质量发展力量的生产力形式都是新质生产力。在党的领导下,过去三年我国付出巨大努力使得新冠肺炎疫情得到有效控制,然而,疫情全球暴发对于我国“稳”“保”“新”(稳住市场主体,全力保障供给,促进新型消费)造成的冲击依然严峻,我国人均GDP已连续两年突破1.2万美元高收入标准线,经济发展不确定性上升,居民收入增长与就业稳定压力增大,粗放式增长、依赖技术进口、不重视基础研发的发展路径难以满足新阶段高质量发展需要,培育“新质生产力”实现产业转型升级迫在眉睫[3]。“新质生产力”是基于中国当前发展现状提出的重要发展指引,是在总结过去发展经验基础上,直面当前结构性难题,为服务新阶段高质量发展要求而提出的重要科学概念,不仅点明当前面临百年未有之大变局的发展方向,也为实现高质量发展提供了提纲挈领的重要作用。

孙冶方指出,生产力由三个因素所组成,一是劳动或劳动力,二是劳动对象,三是劳动资料或手段,也就是劳动工具;从发挥人在生产过程中的能动作用的观点出发,这三种因素又可以分为人的因素和物的因素两大类,劳动力是能动的因素,而劳动对象和生产工具是被动的物的因素,从生产关系和生产力之间关系的角度来说,生产关系是人的因素,生产力指的是生产水平,即物质财富水平,因此,生产力是物的因素[4]。马克思主义政治经济学界关于生产力的界定具有不同的见解,马昀、卫兴华提出生产力可以界定为人们生产物质资料的能力,生产力由诸多要素构成,既包括劳动力和生产资料,同时也包括科学、管理、分工协作等,其中劳动是推动生产力发展的主动力[5],我国强调创新驱动发展,其内涵就是要依靠科学技术的第一生产力地位,统筹协调其他生产要素的变革,促进多种生产要素协同发展[6]。可以说,我国改革开放以来创造举世瞩目的增长奇迹,根本历史经验是解放思想、解放生产力[7],进一步解放思想、进一步解放和发展社会生产力、进一步解放和增强社会活力,既是改革的目的,也是深化改革的条件[8]。

相较于一般意义上的生产力概念,新质生产力的“新”是起点,“质”是关键,“生产力”则是落脚点[9]。“新”是新质生产力定义的起点,包含三个方面的意涵。首先,是基于新的时代背景,当今世界国际环境面临百年未有之大变局,逆全球化和“与华脱钩”思潮甚嚣尘上,发达国家市场饱和增长疲软,新兴国家市场环境不确定性增强[10],面对新的时代背景我国亟须转变发展方式,以全新的生产力形式实现高质量发展。新质生产力是与传统生产力有着本质区别的生产力,是为了实现关键性、创新性、颠覆性技术突破而产生的生产力,我国新兴产业爬坡升级正面临西方发达国家对于关键核心技术“卡脖子”的难题,阻碍我国现代化产业体系构建、影响新时代高质量发展进程,面对国内国际两个市场双重压力,新质生产力的“新”着重强调以关键性、创新性、颠覆性技术突破提升我国科技创新自主自强能力,以此破除发达国家对于我国实施的技术封锁。在此基础上,新质生产力的“新”还要求以新经济、新技术、新业态为主要内涵,新技术着重强调在关键技术领域取得核心突破,要在科学技术作为第一生产力的基础上实现超越传统意义的技术创新,通过科技创新形成新的经济结构,促进先进技术向新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业、高端产业的转化[11]。

在以“新”为起点的基础上,新质生产力的关键在于“质”。“质”的锚点在于高质量发展,全面深化改革的一大核心内在逻辑就在于不断调整生产关系,从而激发社会生产力发展活力,提升生产力质量对于创新驱动的体制机制变革和新时代实现高质量发展至关重要[12]。科技创新、制度优化和要素协同是推动新质生产力发展的重要实现路径[13]。张林和蒲清平指出,纵观人类社会发展的历史进程,总体上都可以概括为社会生产力从“旧质”到“新质”、从低级到高级、从量变到质变的演进过程,蕴含在其中的解放和发展社会生产力从始至终都是人类通往社会主义、共产主义的一条基准线,因此要把生产力目光投向技术含量高、知识密集度高、科技创新驱动力强的高质量发展模式[14],重视新产业集聚形成新合力[15-17]。

基于对新质生产力内涵的深刻把握,令小雄、谢何源、妥亮等立足于马克思的“一般智力”理论,从时空、结构和科技三个向度剖析新质生产力的内质发展性、数智性和具象性特征,从时空向度而言,新质生产力是独特的、前置的、未来的生产力形式,从结构向度来看,新质生产力是高阶的、革命性的、跃迁式的生产力形式,而从科技向度而言,新质生产力还是高算力、高智能、高素质的生产力形式[18],代表了我国先进生产力发展方向[19],对于我国培育超大规模国内市场畅通促进“双循环”具有重要影响潜力[20]。周绍东、胡华杰则将新质生产力界定为科技创新发挥主导作用的生产力形式,并进一步提出生产力的两种飞跃形式(即爆发式飞跃和渐进式飞跃)都可以推动创新发展,其中爆发式飞跃可以实现原始创新,而渐进式飞跃则表现为集成创新以及跟随创新,新质生产力这一概念的产生有助于积极推进国民经济创新发展[21]。

由于新质生产力这一科学概念的提出时间较短,新质生产力对于新时代经济增长和高质量发展的作用与影响、新质生产力的驱动因素、如何培育和发展新质生产力等众多科学问题尚待研究,本文将聚焦上述问题,侧重探究其理论逻辑和学理机制,并为新时代推动新质生产力发展提出有益见解,为今后的社会经济实践提供有益的理论参考及政策建议。

二、新质生产力的作用与影响

生产力始终是推动社会前进最活跃、最革命的力量[22],新质生产力的提出、形成和发展也必将为社会经济发展注入新的活力并进一步改造社会生产方式,预期将会对社会生产的经济增长、生产效率、产业培育、产业升级、就业创造、绿色发展等众多方面产生多维度、长时期、创新性、系统性、颠覆性的影响。

(一)引领新兴产业和未来产业发展

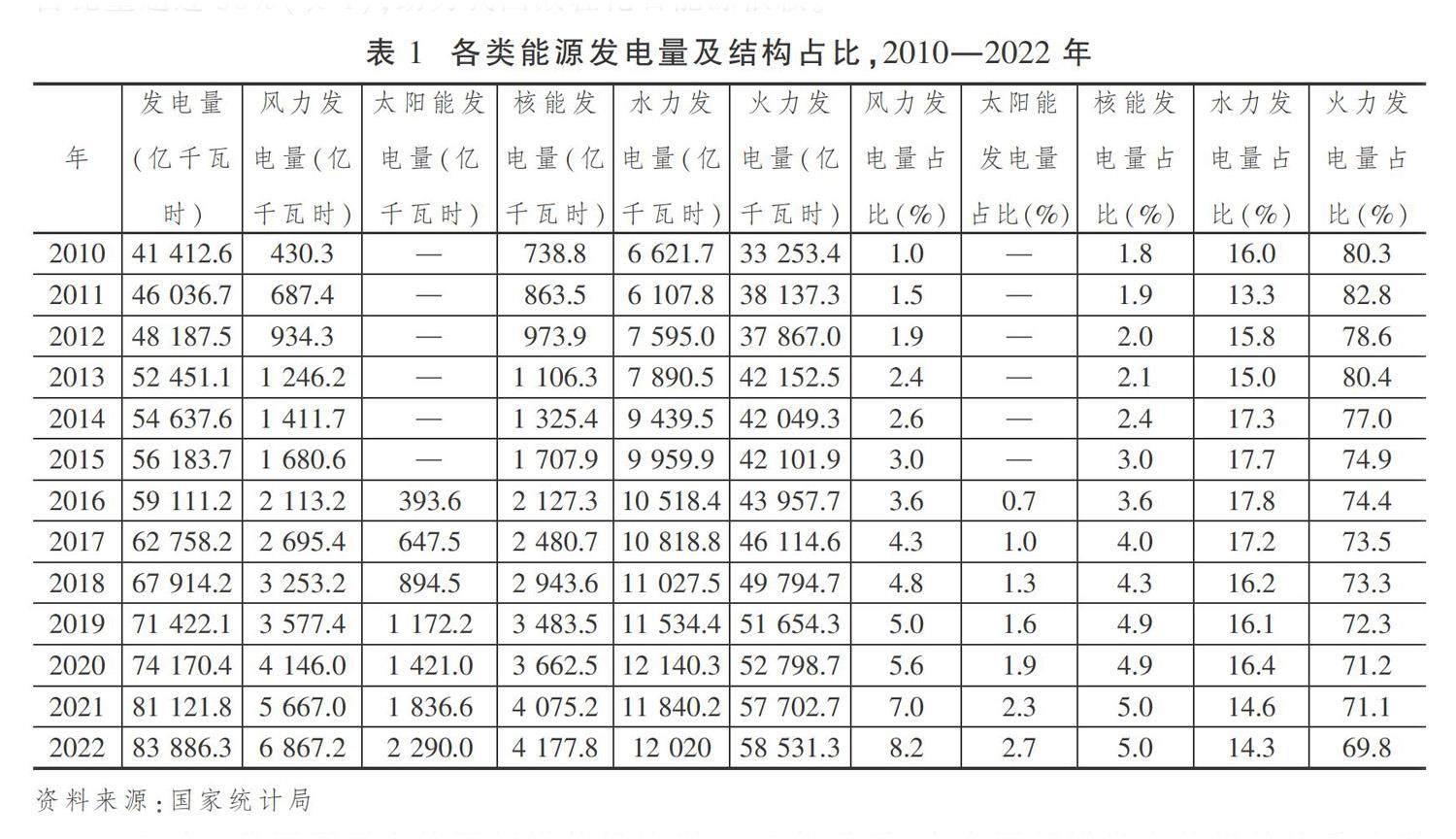

以新能源、新材料、先进制造、电子信息等产业为代表的战略性新兴产业具有创新性、指向性、风险性、地域性的特征,对于全国和各个区域能够产生重大并且长远影响,可以带动全国和各个区域的经济发展[23-24]。能源利用是人类从事经济生产活动的必要条件[25-26],新能源是区别于传统能源的各类新型能源形式,包括太阳能、风能、水能、核能、氢能、生物质能等,新能源产业突出优势在于低碳环保,可以降低传统能源利用中的污染排放,助推“双碳”目标实现,提升资源利用效率,保障能源安全。在各类新能源形式中,我国的风电、光伏和储能产业已经进入高质量发展新阶段,产业规模大,市场化程度高,创新活力强。2022年我国天然气、水电、风电、核电等清洁能源在能源消费总量中所占比重达到25.9%,四类清洁能源发电量在总发电量中所占比重超过30%(表1),助力我国减轻化石能源依赖。

2022年,我国可再生能源新增装机达到1.52亿千瓦,占全国新增发电装机的比重达到76.2%,已经成为我国电力新增装机的主体,全国可再生能源装机达到12.13亿千瓦,占全国发电总装机的比重达到47.3%,同比增长2.5%;2022年我国光伏和风电发电量达到1.19万亿千瓦时,同比增长21%,这一数字接近全国城乡居民生活用电量,占全社会用电量的比重达到13.8%,同比提高2个百分点;新能源产业发展在不同区域之间表现出地域差异,从新型储能装机规模来看,山东、宁夏、广东、湖南、内蒙古地区装机规模最大①;从新能源行业产业园区分布来看,我国规模以上新能源行业产业园区已经超过250个,主要分布于江苏、山东、广东和浙江地区。

新能源的发展需要高效、环保、可靠的新材料作为支撑和实现,新材料产业的发展程度可以在一定程度上代表国家高端制造业发展水平,这一产业同样是国际核心技术竞争的一大重点领域。新材料是指新近研发或正在研发的具有特殊性质或优异性能的结构材料,作为一大重要的战略性新兴产业,我国的新材料产业已经进入发展加速期,产业创新能力持续提升。2023年前三季度,我国新材料产业总产值已经超过5万亿元(图1),保持了两位数的高速增长,目前我国已经建立起7个新材料领域国家制造业创新中心,建设三类35个新材料重点平台,形成了较为完善的创新支撑体系①。从地域分布上来看,我国7大新材料领域国家制造业创新中心主要分布在北京、广州、苏州、蚌埠、宁波、西安、包头、赣州等地;从全球视野来看,世界各国也在持续调整新材料产业布局,尤其是发达国家利用其技术优势和人才禀赋加快创新发展,抢占全球市场,我国目前已经形成较强的应用能力和中低端产品开发能力,但在高端新材料产品研发方面与发达国家相比仍然存在差距。

在新能源和新材料产业不断发展的同时,电子信息产业成为我国又一大发展基础较好、产业升级空间较大、亟待发展新质生产力实现高质量转型的重要产业。2022年,我国电子信息制造业营业收入总额达15.4万亿元,同比增长5.5%;当年营业成本为13.4万亿元,同比增长6.2%;当年实现利润总额达到17 390亿元。其中,软件业务增长速度较快,软件业务累计完成收入达到10.81万亿元,同比增长11.2%;实现利润总额1.3万亿元,同比增长5.7%。除了国内业务增长迅速,软件业务出口同样迅速发展,2022年软件业务出口总值达到524.1亿美元,同比增长3.0%(表2)。软件和信息技术服务业规模以上工业企业超过3.5万家,业已形成粤港澳产业群、长三角产业群、环渤海产业群和中西部产业群四大新一代信息技术产业集聚区②。

习近平总书记在黑龙江调研时强调新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业发展更加需要着力培育新质生产力,当前我国几大新兴产业分布呈现出集聚特征,特别是京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大核心城市集群在各个战略性新兴产业领域均领跑全国,成渝地区双城经济圈第四增长极近年来也在积极向战略性新兴产业发力,对于东北地区、环渤海经济圈和广大内陆地区而言,更需要在现有产业特色基础上培育符合本地比较优势的新质生产力,发展特色化、专业化、差异化的战略性新兴产业和未来产业,引领本地高质量发展。

(二)提供经济增长新动能

构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的“双循环”新发展格局,在新时代实现高质量发展,从根本上来说就是要不断突破对于生产力的束缚,促进和发展生产力[27]。加快形成新质生产力是促进经济高质量稳定发展的新动能,是打破技术发展瓶颈,突破技术封锁,赢得世界经济发展动态比较优势,主动把握中华民族伟大复兴发展方向的重大战略选择。

国家统计局数据测算结果显示,2022年我国经济发展新动能指数达到766.8,同比增长28.4%;创新驱动指数达到336.3,同比增长15.5%。从科技创新引领新动能成长的主要构成指标看,2022年全国研究与试验发展(R&D)经费投入达到3.1万亿元,同比增长10.4%,占GDP的比重持续增长至2.5%(图2),在所有发展中国家中处于领先地位,甚至高于少数发达国家的研发强度(例如英国)。企业研发经费和基础研究经费占研发支出比重持续稳步增长;从创新成果来看,每万人口高价值发明专利拥有量达到9.4件,每万名研发人员全时当量专利授权量达到6 804.2项,其中发明专利达到1 256.4项(表3);技术市场成交合同额达47 791亿元,同比增长28.2%①。

新冠疫情暴发对于全球经济贸易和投资活动造成严重破坏,我国是全球少数能够在疫情暴发之初迅速遏制疫情的国家,在控制住疫情蔓延之后,如何促进经济活力恢复和消费市场提振自然成了世界各国亟待解决的发展问题,而新质生产力与新动能培育则为我国经济活力恢复提供了坚实动力,国家统计局测算结果显示,2022年我国经济活力指数达到402.6,同比增长3.5%,从经济活力主要构成指标来看,我国利用外资数量和质量保持增长,2022年实际使用外资金额达到1 891亿美元,同比增长8.0%,其中高技术产业实际利用外资金额达到683亿美元,同比增长30.9%,数字经济与电子商务发展带动快递业务规模持续扩大,2022年我国快递业务量达到1 105.8亿件,同比增长2.1%①。在新时代继续培育和发展新质生产力,将会为我国经济发展持续注入新动能,促进长期可持续发展。

(三)提高生产效率

新质生产力是适应当前经济发展需要的新生产力形式,当今世界互联网与数字经济高度发展,大数据正在成为经济增长的第四要素,数字经济与实体经济持续深化融合[23],催生数字新质生产力形成与发展。国家统计局计算2022年我国网络经济指数达到2 739.0,同比增长39.6%,截至2022年底,全国移动互联网用户数达到14.6亿户,比上年增长3.0%,固定互联网宽带接入用户数达到5.9亿户,同比增长10.1%;移动互联网接入流量达到2617.6亿GB,同比增长18.1%(表4)。

线上数字技术与线下消费场景持续融合,数字生产力推动我国电子商务业务市场规模再创新高,平台交易额达到43.8万亿元,同比增长3.5%;2022年全国网上零售额达到13.8万亿元,同比增长4.0%(图3),其中,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重达到27.2%,同比增速达到6.2%;全国线上消费对线下消费的替代比例(网购替代率)达到80.7%。在国内数字生产力不断增长的同时,跨境电商也保持了较快的增长趋势,去年全年我国跨境电子商务交易额达到3.8万亿元,同比增长74.3%;全国累计设立165个电子商务综合试验区,东西双向互济、陆海内外联动的跨境电商发展格局基本形成①。我国是全球数字经济发展的引领者之一,数据要素产出体量庞大,数字生产力构成新质生产力的重要组成部分,在新时代将会为全社会生产效率提升提供更大助力。

(四)推动产业升级

新质生产力是产业转型升级的主动力。在改革开放之初我国面临资本和外汇“两缺口”,生产力水平较为落后,尽管过去粗放式发展传统生产力为起步阶段实现经济腾飞提供了主要动力,但在新阶段,我国已经成为全球最大的发展中国家,传统生产力形式和产业发展模式亟待改革转型,新质生产力恰恰可以为产业转型升级提供核心动能。

国家统计局数据显示,2022年我国转型升级指数达到162.8,同比增长1.2%。从转型升级的主要构成指标来看,2022年我国规模以上高技术制造业增加值同比增长7.4%,超过规模以上工业增加值3.8个百分点,高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重达到15.5%;规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等四类规模以上企业通过电子商务交易平台进行商品和服务销售的占比达到10.3%①。当前我国正处在向全球价值链和产业链高端攀升的关键阶段,面临发达国家主导的市场封锁、技术脱钩[28],高技术产品为我国稳定外贸发展贡献了重要力量,2022年我国高技术产品进出口总额达到1.7万亿美元,在我国商品贸易总额中所占比重达到34.1%,其中高技术产品出口总额达到9 467亿美元,相当于为我国贡献了近28%的商品出口,不过,我国对于高技术产品的进口依赖程度仍然较高,高技术商品进口在我国全部进口商品中所占比重接近47%(表5)。实现高质量发展必须通过自主研发突破关键技术领域卡脖子难题,我国电子信息产业已经在芯片制造、卫星通信、射频技术等关键领域取得了一系列重大突破,今后在各个产业领域形成新质生产力,将会为我国全产业链提质升级提供不竭动力。

(五)创造就业机会

人才是创新、创造的第一资源,集聚人才的先决条件就是要为人才提供充足的就业机会,过去我国处在全球价值链和产业链的低端地位,高科技产业环节自主能力较弱、高端岗位供给数量较少。随着我国产业爬坡升级进程不断推进,对于各类人才的需求持续增加,国家统计局数据显示,2022年我国知识能力指数达到193.4,同比增长5.9%;高学历、高技能人口比例持续保持增长趋势,全社会经济活动人口中具有硕士及以上学历人口所占比重达到1.33%,同比增长0.04个百分点;专业技术人员在规模以上工业企业、资质等级建筑业企业、限额以上批零住餐企业、国家重点服务业企业等四类规模以上企业从业人员所占比重达到16.0%,同比增长0.36个百分点①。本世纪以来我国研发人员就业迅速增长,在2000年我国每万名就业研发人员全时当量仅92.2万人年,到2022年这一数字首次突破600,达到635.4万人年,相当于在本世纪前20年保持近10%的年平均增长速度(图4);然而,从研发人员结构上来看,我国基础研究人员增长速度慢于研发人员总体增速,基础研究人员占比在2004年峰值时曾一度达到9.6%,此后10年持续降低,直至2013年降至6.3%,到2022年基础研究人员占比逐步提高到8.0%(图4)。加入WTO以来我国大力引进国外先进技术,为应用型技术人才提供大量就业岗位,但是自主研发投入不足致使我国基础科学研究人员面临就业难、岗位少的困境,而基础研究是支持自主创新的重要条件,形成并发展新质生产力可以提供更多就业机会,尤其是为基础研究人才提供更多岗位,助力我国吸引、留住、用好各领域人才,填补全产业链人才特别是基础研发和高端人才需求缺口。

(六)促进绿色低碳发展

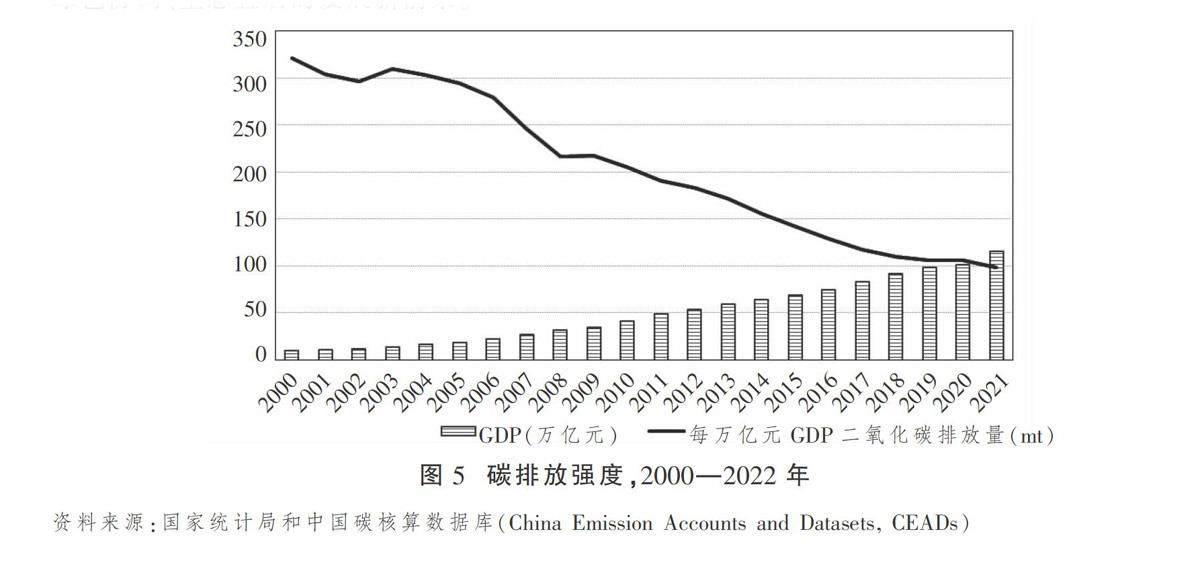

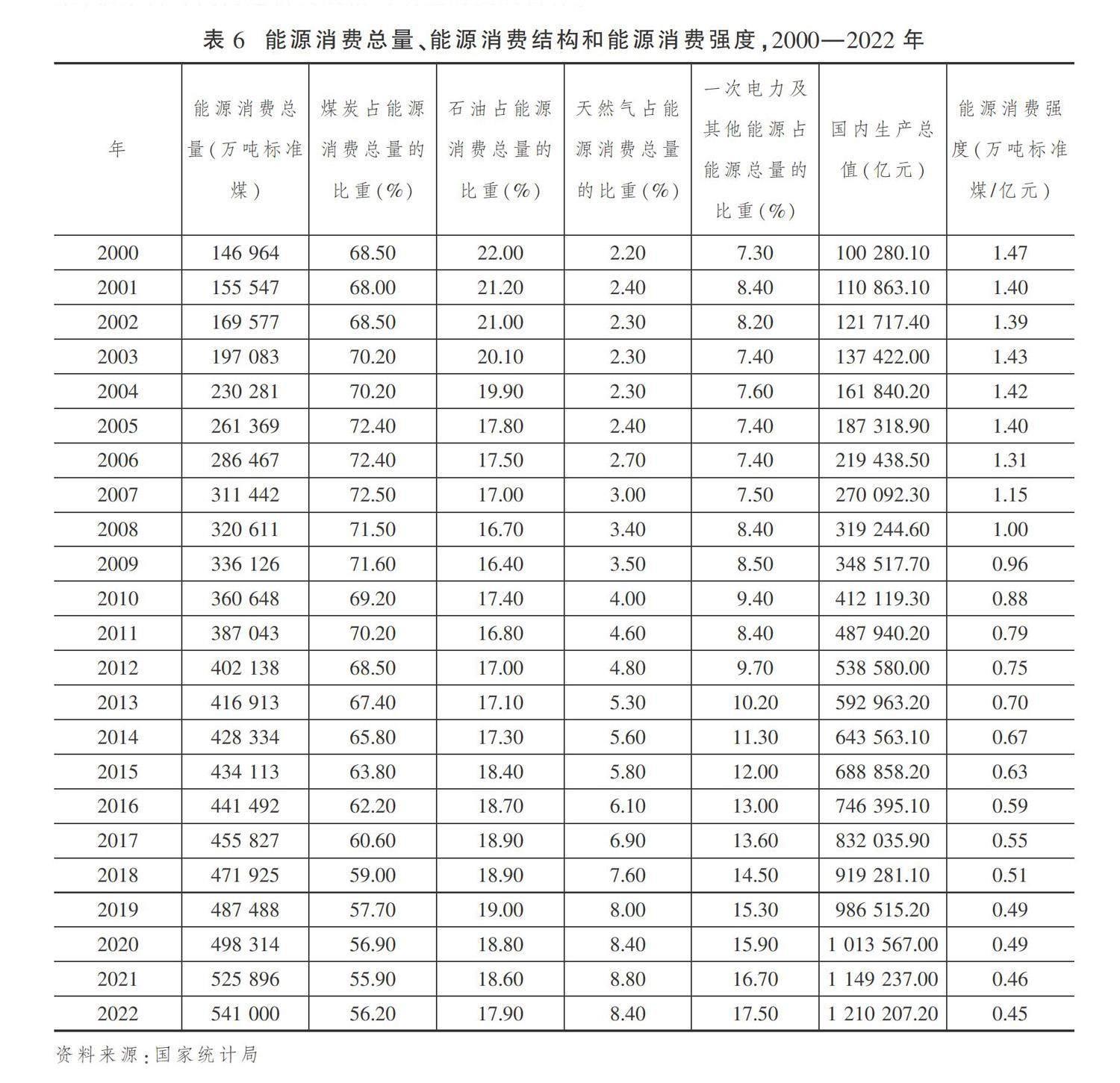

新质生产力是面向未来的生产力,是绿色、低碳、创造宜居环境和美好生活的生产力。在起步阶段牺牲环境利益获得产出增长是发展中国家必然经历的发展过程,然而,当前我国已经实现了第一个百年奋斗目标,2022年人均GDP达到85 698元,按年平均汇率折算已经达到12 741美元,连续两年超过1.2万美元①,不断逼近世界银行高收入标准线,稳居全球第一大发展中国家地位。我国积极承担大国责任,提出2030年“碳达峰”与2060年“碳中和”目标,“十四五”时期是我国开展低碳转型的关键时期,2022年全国碳排放强度相较于本世纪初显著下降(图5);2022年新能源汽车产量达到705.8万辆,同比增长96.9%,销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,截至2023年6月底,我国新能源汽车保有量达到1 620万辆,意味着全球一半以上的新能源汽车行驶在中国;2022年,全国高技术制造业增加值在全国规模以上工业增加值所占比重达到15.5%,2023年1—6月全国规模以上高技术制造业增加值同比增长1.7%,大力发展战略性新兴产业和使用新能源为节能减排、实现低碳转型贡献了重要力量,我国能耗强度在本世纪初高达1.47万吨标准煤/亿元,到2013年实现强度减半至0.70万吨标准煤/亿元,2022年进一步减排至0.45万吨标准煤/亿元(表6),过去十年以3%的年平均能源消费增长速度支撑了6.2%的年平均经济增长速度,相当于少使用了14亿吨标准煤,减少二氧化碳排放量近30亿吨②。我国已超额完成第一阶段国家自主贡献承诺,“十四五”和“十五五”是新时代实现碳达峰目标的决胜时期,新质生产力的培育、形成和发展必将为“双碳”目标提供源源不竭的绿色动力,创造绿色协调、生态宜居的发展新前景。

三、新质生产力的驱动因素

要形成新质生产力,既要承继过去发展传统生产力过程中积累的现实经验,也要反思制约我国经济发展的各类结构性问题背后的生产力因素,更要面向我国当前发展阶段面临的现实约束,服务新时代构建新发展格局期望的发展目标。

(一)政策引导驱动新质生产力形成

生产力的形成和培育是无形之手与有形之手双重引导共同作用产生的结果,地方政府如何利用本地资源禀赋、如何形成比较优势、如何布局新兴产业对于新质生产力的形成至关重要。如果地方政府面对本地经济发展亟待改革的领域没有实施具有前瞻性的发展战略、没有实施鼓励新发明新创造形成的政策支持、没有进行改革引导转型的深刻决心、没有促进本地传统产业与新兴产业有机结合,那么产业转型和经济改革就无从谈起,新质生产力的培育也就难以实现。因此,政策引导与支持无疑是培育、形成和发展新质生产力的首要驱动因素。

(二)自主创新能力驱动新质生产力形成

新质生产力是全新的、高质量的生产力形式,新技术、新发明、新创造的实现必须依赖高水平自主创新能力。科学技术是驱动经济发展的第一生产力,对于发展中国家而言,在经济起步阶段积贫积弱,物质资本积累薄弱,人力资本储蓄水平较低,总体技术水平明显落后,通过大力引进国外资本,获取国外技术溢出,是迈出生产力革命的第一步。但是,如果只依赖国外技术进口,一味采取“拿来主义”跟从模仿,对技术研发过程“不求甚解”,在面临发达国家实施的技术封锁和市场脱钩时就会毫无招架之力,这是许多发展中国家最终落入“中等收入陷阱”,出现长期增长停滞甚至经济衰退的根源所在。我国处在不断逼近全球高收入标准线的关键历史时期,世界经济经历金融危机与疫情大流行之后仍未实现全面复苏,发达国家主导的逆全球化和技术断供仍未停止,如果没有决心培育自主创新能力,新质生产力的形成也就无从谈起。

(三)产学研用合作驱动新质生产力形成

高校、科研院所、研究机构、企业等是新技术、新发明创新创造的主体,各个部门的经营性质和发展目标有所不同,因此在培育新质生产力方面各自具有独特优势。高校拥有大批具备优秀研究素养的科研人才和思维活跃、灵感充沛的青年学生,在新灵感诞生、基础学科发展、多学科交叉融合方面具有催生新质生产力的独到优势。科研院所和研究机构具备专业化的科研专业人才,可以在各个关键技术领域开展系统性分析和专业化实验,为新质生产力攻坚克难提供重要平台。企业则是创新活动的核心主体,是新技术开发与应用的前沿,在新质生产力培育方面具有贴近市场、应用性强、技术转化能力一流的突出特点。各个创新主体开展产学研用合作,可以综合发挥各个主体的特有优势,实现强强联合、优势互补,从基础理论创新、自主研发创新、技术瓶颈攻克、研究成果转化多个维度驱动新质生产力形成。

四、新质生产力的培育与发展策略

新质生产力的培育既需要政府大力引导,也需要企业、科研院所、高校和社会各界共同努力,需要从加强技术创新、改善创业环境、加强人才培养、促进跨国技术合作等四大方面系统发力。

首先,新质生产力的培育需要全社会加强技术创新,特别是要突出对于自主创新研发的政策支持。我国处在产业爬坡、转型升级、价值链攀升的关键阶段,过去依赖跟从模仿、缺乏自研能力的技术发展旧模式无法支持高质量发展需求,亟须转变发展策略,大力投入自主创新、基础研发和国产化替代是培育新质生产力的必由之路,政府在设计科研投入与产业发展相关政策时应当高度重视鼓励科技研发,特别是鼓励自主创新和重视基础研发,充分发挥企业创新主体的重要作用,加强市场化手段调节能力。与此同时,要注重加强政府队伍科研素质建设,提高技术辨别能力,识别真正具备投资价值的技术创新,减少重复开发,避免在自研性差、预期价值低的技术领域的研发浪费,将补贴政策真正落实到关键技术开发投入。

其次,改善创新创业环境,为具备新质生产力的专业技术人员提供全方位的成长空间和发展平台。完善科研机构、高校等研究单位保留编制的创新用人机制,鼓励高新技术持有人员创办高新小微科技企业,设置科学合理的编制保留周期,减少高新技术人才创新创业后顾之忧,落实创业补贴、税收优惠、人才激励、减免房租等一系列政策支持,构建完善的人才评价制度体系和人才引进奖励计划。

再次,任何生产力形式都依赖于人力资源积累,新质生产力则更加强调要培养、吸引、用好和留住高新技术人才。我国拥有全世界规模最大的高等教育资源,截至2022年全国共有高等学校3 013所,其中普通本科学校达到1 239所,普通本科学校校均规模达到16 793人,研究生招生人数达到124.25万人,在学研究生人数达到365.36万人,其中博士生达到55.61万人①,面向新质生产力形成的人才培养需要加强差异化人才梯队建设,培养符合新质生产力培育导向的各级各类高等教育人才,重点加强新兴产业发展所需的人才培养,提升人才专业化能力;在自主培养人才的同时也要重视人才吸引,但要避免盲目迷信外国人才,忽视本土培养人才,要加强不同人才的协同合作,提供公平竞争平台,为发挥人才优势建立良性激励制度,做到用好人才,注重人才保障制度建设。

最后,开展跨国技术交流,鼓励高新技术国际合作,提高对外开放质量,建立外国投资筛选识别机制,鼓励高技术外资引进,抵御逆全球化冲击,实施高质量对外开放,鼓励跨国技术合作交流,不断缩小我国各个领域与全球顶尖技术前沿的发展差距,使国内国际两大市场实现资源共享、优势互补,促进两个市场、两种资源协同发展。

参考文献

[1] 李延霞,刘慧,潘晔.新华述评:积极构建现代化产业体系——加快形成新质生产力系列述评之三[EB/OL].[2023-09-20].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6905186.htm.

[2] 姚树洁,张小倩.新质生产力的时代内涵、战略价值与实现路径[J].重庆大学学报(社会科学版),2024(1):112-128.

[3] 杨瑞龙,刘尚希,尹振涛,等.“纵深推进全面深化改革与重庆创新探索”笔谈[J].改革,2024(3):1-25.

[4] 孙冶方.什么是生产力以及关于生产力定义问题的几个争论[J].经济研究,1980(1):28-37.

[5] 马昀,卫兴华.用唯物史观科学把握生产力的历史作用[J].中国社会科学,2013(11):46-64+203.

[6] 姚树洁,房景.“双循环”发展战略的内在逻辑和理论机制研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2020(6):10-23.

[7] 郑必坚.改革开放30年的根本历史经验是解放思想、解放生产力[J].求是,2008(20):28-33.

[8] 习近平.切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来[J].求是,2014(1):3-6.

[9] 邓晖,陈鹏,周世祥.锻造新质生产力,东北高校何为[N].光明日报,2023-10-17(13).

[10] 姚树洁,汪锋.高质量发展、高品质生活与中国式现代化:理论逻辑与实现路径[J].改革,2023(7):11-20.

[11] Fang J, Lu Y, Yao S. Can regional cooperation mitigate the impact of COVID-19 pandemic on greenfield investments? Evidence from the belt and road initiative[J]. The World Economy, 2024, 47(3): 1004-1031.Doi: 10.1111/twec.13269.

[12] 杜壮.总书记首提“新质生产力”与新兴产业、未来产业有何关联?[N].中国经济导报,2023-09-19 (01).

[13] 周文,许凌云.论新质生产力:内涵特征与重要着力点[J].改革,2023(10):1-13.

[14] 姚树洁,王洁菲.中国式现代化的内在逻辑和高质量发展的实现路径[J].宏观质量研究,2023(6):29-42.

[15] 张林,蒲清平.新质生产力的内涵特征、理论创新与价值意蕴[J].重庆大学学报(社会科学版),2023(6):137-148.

[16] 姚树洁,张小倩.经济集聚、市场消费能力与数字经济发展[J].兰州大学学报(社会科学版),2023(6):17-28.

[17] FANG J, FU F, ZHANG X, ET AL. Impact of high-speed rail on the mismatch of labor and industry allocations: Evidence from Chinese cities in 2000-2019[J]. Journal of Asian Economics, 2024(92): 101744.

[18] Zheng Y, Collins A, Yao S. Promoting sustainable and high-quality economic development in China via regional innovation poles[J]. Journal of Regional Science, 2024, in press.Doi:10.1111/jors.12687.

[19] 令小雄,谢何源,妥亮,等.新质生产力的三重向度:时空向度、结构向度、科技向度[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024(1):67-76.

[20] 姚树洁,孙振亚.网络舆论如何影响企业绿色技术创新质量?[J].社会科学辑刊,2024(2):152-161.

[21] 房景,姚树洁,冯根福,等.交通基础设施能否促进消费市场发展——来自中国高铁的经验证据[J].南开经济研究,2023(9):55-74.

[22] 周绍东,胡华杰.新质生产力推动创新发展的政治经济学研究[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024(5):26-35.

[23] 习近平.深入学习中国特色社会主义理论体系努力掌握马克思主义立场观点方法[J].求是,2010(7):17-24.

[24] 林学军.战略性新兴产业的发展与形成模式研究[J].中国软科学,2012(2):26-34.

[25] ZHANG X, YAO S, ZHENG W, ET AL. On industrial agglomeration and industrial carbon productivity——impact mechanism and nonlinear relationship[J]. Energy, 2023(1): 129047.

[26] 姚树洁,孙振亚.有形数字产品进口多样性与企业出口韧性[J].世界经济研究,2023(9):16-28+134.

[27] 徐晓明.加快形成新质生产力增强发展新动能[N].光明日报,2023-09-14(2).

[28] Fang J, Ou J, Yao S. On COVID-19 pandemic and China's foreign trade[J]. The World Economy, 2022, 45(11): 3507-3533.Doi: 10.1111/twec.13269.

Theory and Practice of New Quality Productivity in the New Era

Yao Shujie1,2 Fang Jing3

(1.School of Economics and Business Administration, Chongqing University, Chongqing 400000;

2. Li Anmin Institute of Economic Research, Liaoning University, Shenyang, Liaoning 110036;

3. College of Economics, Hangzhou Normal University, Hangzhou, Zhejiang 311121)

Abstract: New quality productivity is a brand-new concept put forward by President Xi Jinping during his visit to Northeast China in September 2023, who emphasized the need to integrate scientific and technological innovation resources, lead the development of strategic emerging industries and future industries, and accelerate the formation of new quality productivity. New quality productivity includes all forms of productivity that can promote the development of new industries and high-quality development. This new concept is put forward as the traditional forms of productive forces are inadequate to support the real needs of China's new era of industrial climbing, transformation and upgrading and high-quality development. It is also a scientific guidance for China to build a new development pattern of "double-cycle". This paper analyses the important role of the new quality productivity in transforming the mode of social production, leading the development of new industries, providing new kinetic energy for economic growth, improving the production efficiency, promoting industrial upgrading, creating employment opportunities, and facilitating the development of green and low-carbon and other dimensions. On this basis, we propose policy recommendations to promote the formation of new quality productivity.

Key Words: new productivity; new era; economic impact; driving factors