认罪认罚抗诉:立场偏移、问题厘析与制度因应

池天成

摘 要:实证表明,认罪认罚抗诉的监督纠错功能正逐渐退化,对抗属性愈发强烈。认罪认罚抗诉的对抗属性主要存在于反制型和争议型两类抗诉中,前者是控方对“失信”被告人施加的程序性制裁,后者源于控审关于从宽程序话语权归属的分歧。认罪认罚抗诉在实践中存在抗诉权力失范、诉讼效率克减、二审裁判失衡等问题。为此,需从诉前、诉中、诉后三个维度维护认罪认罚抗诉程序的运转秩序,实现认罪认罚从宽制度效率价值与二审程序救济价值的平衡。具体而言,应规范抗诉启动程序,推动检察抗诉回归监督本位,避免抗诉权的不当扩张;建立二审分流机制,强化控辩二审协商“合意”,简化二审审理程序;明确二审裁判标准,厘清控审权力边界,实现裁判统一。

关键词:认罪认罚从宽制度;抗诉;控辩审关系;诉讼分流;司法理性

基金项目:国家社会科学基金项目“以审判为中心视角下重构侦诉审关系研究”(17BFX061)。

[中图分类号] D925 [文章编号] 1673-0186(2024)005-0137-016

[文献标识码] A [DOI编码] 10.19631/j.cnki.css.2024.005.010

最高人民检察院联合最高人民法院、公安部、国家安全部、司法部印发的《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)中明确指出,检察机关应规范认罪认罚抗诉工作,确保无罪的人不受刑事追究、有罪的人受到公正处罚。认罪认罚抗诉不同于一般抗诉,在程序法视角下,其既是法律监督程序启动的标志,在一定程度上能够纠正法院裁判,维护诉讼正义;同时也是认罪认罚从宽程序向二审的延伸,抗诉不当可能会造成司法资源的损耗、效率价值的消解以及裁判稳定性的丧失。据此,从维护认罪认罚从宽制度的稳定性和正当性,确保二审程序纠错功能实质发挥等立场出发,有必要对抗诉形成原因、问题现状以及完善路径等展开系统研究。为了解实践现状,本文以“把手案例网”为检索工具,从中选取近三年300份认罪认罚抗诉案例样本,一来保证裁判时效性,确保本文研究符合当下实践现状;二来经历长期试点改革的经验积累,近年案件更加能彰显认罪认罚从宽制度在二审中的价值张力。在实证基础上,期望对认罪认罚抗诉相关理论与实务问题抽丝剥茧,展开系统阐析。

一、认罪认罚抗诉的立场偏移:由监督走向对抗

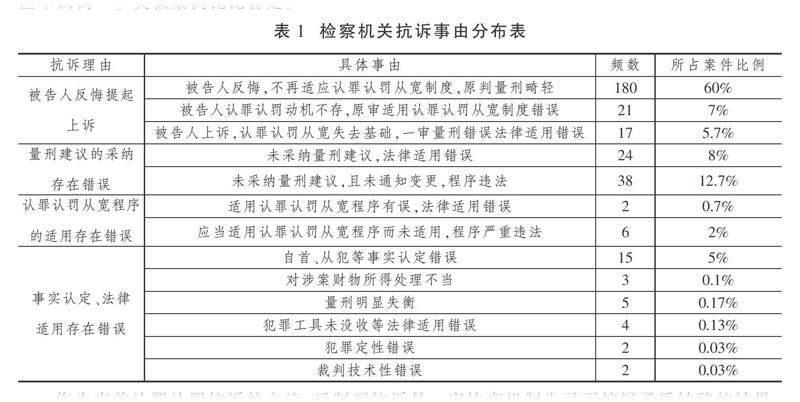

抗诉事由反映检察机关抗诉目的以及对二审裁判结果的预期。表1为认罪认罚案件的抗诉事由,单就数量而言,因“被告人反悔提起上诉”而提起的抗诉数量占绝对多数,而基于“事实认定、法律适用错误”这一传统理由提起抗诉的数量占比最轻。就整体数据反映趋势,认罪认罚抗诉正呈现出监督纠错功能逐步淡化,对抗属性愈发强烈的特点。具体表现在:第一,抗诉对象泛化。普通刑事案件中,检方抗诉对象是事实认定、法律适用、审判程序等存在严重错误的一审判决。而在认罪认罚案件中,抗诉对象则更多指向被告人的上诉行为以及围绕认罪认罚程序适用、量刑建议采纳等法律并未明确的审判行为。第二,抗诉动因梯度化。认罪认罚案件中的抗诉逐渐贴合认罪认罚从宽制度独特的程序和制度设计。从表1可以看出,检察机关因被告人反悔上诉提起的抗诉占绝大多数,达到案件总数的72.7%;因量刑建议以及程序适用问题提起的抗诉数量居于次位,占总数的23.4%;而因第四类理由提起的抗诉占比却不足6%。可见,检察抗诉系以对抗上诉人及一审法院为主,而以纠正错误判决为辅。第三,抗诉策略技术化。统计得出“抗诉具体事由”的频数整体之和大于300,这意味在部分案件中检察机关期望通过同时提起多个抗诉理由来提高二审发改“命中率”。除传统的监督型抗诉外,根据检察机关抗诉理由的分化情况,可将认罪认罚案件中的抗诉归纳为两种核心类型:反制型抗诉和争议型抗诉。前者是指检察机关针对被告人上诉提起的抗诉,本质是检察机关对“失信”被告人的程序性制裁①。后者是指因量刑建议采纳或从宽程序适用等控审权力配置模糊地带存在争议而提起的抗诉。二者的表现形式、生发机理与传统抗诉有所区别,但都表征着检察机关在认罪认罚抗诉案件中对传统法律角色定位的突破,即从监督者转向对抗者。

(一)以抗制辨:反制型抗诉

认罪认罚案件上诉和抗诉在实践中已逐步演变成一场“猫鼠游戏”,表现为被告人的“突袭上诉”和检方的“同步抗诉”。认罪认罚案件中,被告人提起抗诉通常基于“量刑过重”“请求从轻”“请求缓刑”“留所服刑”等非实质性理由,而非新的事实或理由。因受上诉不加刑原则的约束,二审对单方上诉的被告人无法剥夺其从宽利益,只能维持原判或在原判基础上进一步从宽,对此,检察机关早已摸清被告人上诉的心理,通常会以提起抗诉的方式予以“反击”。例如,在某毒品类案件中,上诉人请求二审从轻。抗诉机关认为“吕某上诉,说明其不认罚,不应再适用从宽处罚的规定”②。在某危险驾驶案中,被告人“以原判量刑过重,符合缓刑适用条件”为由提起上诉,检方指出“上诉人在缺少正当理由的情况下提起上诉,违背了具结,属于认罪但不认罚”①。类似案例比比皆是。

作为当前认罪认罚抗诉的主流,反制型抗诉是一审协商机制失灵下控辩矛盾转移的结果。协商机制的运转效果建立在控辩双方诉讼地位的基础上,对此,学术界存在两种观点:一是“协商说”。持该观点的学者认为认罪认罚从宽重点应当是确立具有突破性的控辩协商机制,构建相对平等的控辩协商关系,“从宽”不再仅仅是司法机关给予被追诉人的“施舍”[1]。即“认罪认罚”与“从宽”之间存在某种“对价”,认罪认罚从宽本质上是一项互利行为,控辩双方必须卸下防备,进行实质有效的沟通才能确保制度的稳步推进。二是“施惠说”。该观点认为从宽制度中并不包含协商性司法的要素,辩方意见对于司法决策仅仅具有参考作用,双方无法形成实质上的对等协商关系[2]。

实践中,检察机关在抗诉过程中通常代入“当事人”视角,所提起的反制型抗诉亦是建立在协商说的基本逻辑上。例如,在“杨某生产、销售不符合标准的医用器材案”中,检察机关认为被告人“对具结书反悔,违背了认罪认罚从宽制度立法本意,导致适用认罪认罚从宽制度的基础不存在”②。该案中检方所认定的“认罪认罚从宽制度的基础”乃是双方依托具结书达成的关于对价利益交换的司法合意,被告人的上诉违反了协议内容,检方抗诉则是对被告人违约责任的追究。然而,《中华人民共和国刑事诉讼法》并未为控辩双方创造平等协商、公平合意的土壤。

一方面,协商中的控辩力量不对等。实践中,被追诉人在速裁案件的审前程序当中委托律师的情况较不常见,在此阶段为其提供法律帮助的主要是值班律师,而值班律师并不具有与检察机关进行协商的权利,因此,实际的协商主体多为检察官和被追诉人[3]。多数嫌疑人因欠缺法律知识而不具备与检察机关进行平等对话的能力,因此,立法为保障被追诉人获得公正处理的协商程序最终多流于形式。此外,即便律师参与了协商的过程并就相关问题提出了意见,其意见也只是被检察机关“记录在案”,最终采纳与否仍由检察机关自主决定。另一方面,认罪认罚并未改变讯问模式的单向性。认罪案件中,被追诉人所做的“认罪认罚”多是以讯问的方式获得的。被追诉人在审查起诉阶段依旧扮演的是回答者的角色,并且始终处于被动状态。再者,即便检察机关和被追诉人之间存在交流状态,通常也仅出现在认罪认罚权利告知环节,不会触及案件实体部分。即便是对于作为协商成果的量刑建议,检察机关也仅需“听取辩方意见”,而非必然采纳①。可见,反制型抗诉所依托的理论基础并不十分牢固,检方在抗诉策略的选择上仍需斟酌。

(二)以抗驳审:争议型抗诉

立法关于检法两机关在从宽程序中权力配置不清晰是引发争议型抗诉的根源所在,特别是在量刑建议的精确度和采纳标准方面,检察机关与审判机关之间存在显著的争议焦点。量刑建议制度在实践中经历了长期发展演变,其提出方式从最初的“应当有一个量刑幅度”,逐渐发展为“一般应当是一个量刑幅度,确有必要可以是一个确定的刑期”,再到现在“一般应当提出确定刑量刑建议,例外情形下可以提出幅度刑量刑建议”,现如今,量刑建议精准化已成为检察机关的工作重点[4]。根据现行《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条规定,在认罪认罚案件中,法院“一般应当”采纳量刑建议。然而,实践中检法对于“一般应当”的理解并不一致,以“范惠小危险驾驶案”为例,本案一审法院未采纳检察机关提出的量刑建议,作出拘一缓三的判决,检察机关不服提起抗诉,认为“一审法院不采纳公诉机关量刑建议径直判决,严重违反诉讼程序”,二审法院认为,刑诉法第二百零一条并未改变刑事诉讼程序中的权力配置,量刑建议本质上仍属于求刑权的范畴②。通过对样本案例的梳理,争议型抗诉的争点主要包括三种:(1)一审无故未采纳量刑建议;(2)一审未通知变更量刑建议或通知程序不当;(3)一审适用认罪认罚程序不当。而这些争点所指向的正是认罪认罚从宽制度的立法模糊地带:

其一,认罪认罚从宽程序启动机制不健全。《指导意见》第四十八条明确了审判程序的回转问题,但其并未充分考虑实践的复杂性。在“王某盗窃案”中,王某在第一次开庭反悔后,审判依法转为普通程序。第二次开庭时,王某表示希望继续认罪认罚,但此时检法对于是否应将程序逆转产生了分歧③。本案涉及审判环节从宽程序该由谁决定启动的问题,这一争议实则是检方量刑建议权与法院刑罚裁量权的相互钳制在诉讼程序上的投射。在审判阶段,从宽程序的启动与否直接关涉案件定性及相关法律的适用问题,因此十分关键,对此,立法有必要完善认罪认罚从宽启动和回转机制,以缓和诉审矛盾。

其二,检法量刑裁量权之争。《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条及第二百零一条强化了法院对于检方实体层面的配合义务,不少法官认为这一调整实际上与以审判为中心诉讼制度关于加强法院在实体和程序两个层面裁判权的要求相悖。在法院看来,检方提出精准量刑建议,刑事诉讼法又要求其“一般应当”采纳量刑建议,这无疑让其自废武功,放弃量刑主导权[5]。司法实践中,有法官利用法律规定的五种不予采纳的例外情形保留了裁量权,例如,当辩方作无罪或轻罪辩护时,审判人员将此认定是被告对量刑建议有异议,直接作出判决,甚至没有以“量刑明显不当”作为理由[6]。本案检察机关认为法院的这一做法是对立法的漠视,有必要进行纠正。

其三,量刑建议变更程序不完善。为强化诉审在程序上的配合,《指导意见》第四十一条专门完善了“量刑建议调整程序”,但这一规定并未使得诉审双方关于量刑变更的争议就此画上休止符,例如以下问题尚未得到确定:问题一,法院是否承担通知义务。尽管《指导意见》对这一问题已予以明确,但鉴于其效力位阶低于法律,实践中检法意见仍不统一。例如,在“宋某危险驾驶案”中,二审法院认为“法院是否告知检方调整量刑建议,仅是工作层面的要求,并非裁判的法定前置程序”①。在“邢某走私、贩卖、运输、制造毒品案”中,海南省一中院则认为《指导意见》系刑事政策性文件,不宜作为刑事诉讼的程序法规则,一审法院行为并不违法②。问题二,法院通知变更量刑建议的方式。实务中检察机关多以“未收到正式通知”为由提起抗诉,而法院则认为口头通知即算履行了告知义务。例如,在“王某盗窃案”中,二审法院认为,“一审法院已经就本案……量刑等事宜与检察机关进行口头沟通,程序亦无不当”③。再如,“仝某盗窃案”中,二审法院认为,“一审法院虽未以书面形式告知原公诉机关,但案卷材料显示一审法院已告知原量刑建议不当,并不存在违反法定程序的情况”④。问题三,法院未通知变更量刑建议直接判决行为的性质认定。对此,检方多主张该行为属于程序违法,而有些二审法院予以了支持⑤,但多数法院认为该行为仅系程序瑕疵,未达到违法的程度,并不影响案件的公正处理⑥。

二、认罪认罚抗诉的问题厘析

认罪认罚与抗诉本质上是一对价值冲突命题,其中认罪认罚蕴含着协商对话、平判息讼、效率主导的价值理念,而抗诉二字则具有权力主导、裁判变更、效率滞后的意味,对此需运用相关立法技术实现二者的制度价值平衡。当下,由于认罪认罚与二审抗诉的制度协调尚未实现,使得实践中滋生出许多问题,体现为抗诉权运行不当、诉讼效率低下和二审裁判失衡三个方面。

(一)抗诉权力失范问题

抗诉权本质上是法律监督权的外化形式之一,其目的在于确保法律正确实施。在刑事诉讼中,检察机关启动抗诉程序应当以维护相关立法正确实施为根本遵循,着眼于保障《中华人民共和国刑事诉讼法》以及相关司法解释预期目标的实现。这一职能设定向检察机关提出了两方面的要求:一方面,应理性看待监督的功能。检察机关应当客观认识到监督的局限性,避免夸大检察监督的职能边界。这要求检察机关在提起抗诉时应当注重对刑诉多元价值平衡的考量,遵循必要性原则,既要审查合法性,也要进行正当性判断。另一方面,要严格把控抗诉质量,防止因片面追求“业绩”导致抗诉盲目化和功利化,避免减损检察监督的权威性[7]。反观部分认罪认罚抗诉案件,由于检察机关没能精准把握监督尺度,不适应从“追诉者”向“监督者”角色的转变,导致抗诉权的运行缺乏合法性依据,面临失范风险,具体体现在以下方面:

1.反制型抗诉有违“有因抗诉”“无因上诉”的立法设计

在反制型抗诉的权力(利)角逐当中,检察机关看似精妙的“同步抗诉”实则缺少法律的支撑。一方面,立法为防止抗诉权的滥用,设计了有因抗诉制度。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十八条之规定,抗诉必须是以纠错为目的,而不得因其他原因提起。一审中,只要法院依法在量刑建议幅度内作出判决,实现具结书效力,就表明该案件在实体和程序两个层面都符合制度要求,不存在错误[8]。另一方面,认罪认罚从宽制度并未改变无因上诉制度,被告人上诉是正常行使诉讼权利,对此检察机关不得以任何理由进行剥夺。检察机关在一审判决并无明显错误的情况下,单纯为了惩戒“失信被告人”提起抗诉,在立法上缺乏依据。另外,反制型抗诉所依赖的具结书司法协议论并不成立,因为其并未改变控辩双方地位不对等的事实。就形式而言,具结书不符合缔约要件,民事合同强调缔约平等和缔约自由,需经缔约方共同署名后才会生效,而具结书仅由被告方签字,内容一般也只包括被追诉人所认之罪、所认之罚以及同意适用的程序,不涉及对控辩双方权力(利)义务的约定,更类似于保证书。

检察机关不当提起的“反制型”抗诉可能会导致被告人反悔权保障机制的架空,与此同时,还会阻碍认罪认罚从宽制度向二审程序的延伸,影响其质效的发挥。当前我国立法无论是诉讼结构、证据制度抑或诉讼规则均存在不同程度的缺陷,无法从根本上排除虚假认罪、强迫认罪等风险。在此种情况下,充分保障被追诉人的反悔权不仅可以倒逼办案机关提升案件办理质量,结合程序回转制度还能消解此类案件中被放大的风险[9]。实践中部分被告人本有正当理由提起上诉维护自身权利,但因担心抗诉引起不利判决结果而不敢上诉或者在检方抗诉后选择撤回①。这一现象表明广泛存在的制裁式抗诉对于被告人反悔权的保障造成了一定阻碍。

2.争议型抗诉突破控审权力合理界限

认罪认罚从宽制度改变了以往的控审关系结构:一方面,法院从以往控辩对抗的主持者成为被告人认罪认罚自愿性以及认罪认罚协商程序公正性的审查者。传统的刑事诉讼庭审构造为等腰三角形,即“控辩平等对抗,法院居中裁判”,法院主要根据控辩双方质证、辩论的情况来对案件进行定罪量刑。在认罪认罚案件中,控辩之间的对抗性被大幅削弱,取而代之的是一纸具有“合意”性质的具结书,而法官需要做的则是对具结书内容加以实质审查。另一方面,法律要求法院应当加强对检方实体层面的配合。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第二款的规定,嫌疑人认罪认罚的,检方应向法院提出量刑建议。第二百零一条的规定实际上也赋予了检察机关的量刑建议以“预判”的效力,不少法官认为该规定实际触碰了审判权,与以审判为中心诉讼制度关于加强法院在实体和程序两个层面裁判权的要求相悖。

有学者指出,从宽程序实际上是对正式程序的取代甚至放弃,而这必然会对审判权以及控告权的运行模式产生影响,也必然会在实际上导致刑事裁判权的让渡或者转移,立法者对此几乎秉持认可态度[10]。只不过事实上的默认并不表示法律上的确定,简易化程序不能完全取代正式程序,也无法颠覆刑事基本原则。正如世界各国对于如何在认罪程序中处理好法检关系始终保持谨慎的态度。例如,在美国,法官不对控辩交易承担必须批准的责任[11]。根据日本建立的协议合意制度,法院作为完全中立的一方,既不介入诉辩交易,也不受双方合意内容的约束[12]。类似的,在法国,部分法官有权裁定认可或拒绝认可检察官建议的刑罚[13]。可以看到,上述规定在不同程度上都对法官裁判权给予了充分的保留和尊重。我国亦应如此,《中华人民共和国刑事诉讼法》在权力配置上仍需保持底线,否则将可能造成裁判权独立性和权威性的丧失。

(二)诉讼效率克减问题

认罪认罚从宽制度目的之一是通过合理配置司法资源,减轻司法负担,实现公正与效率的平衡,然而,认罪认罚案件二审抗诉数量的激增正逐步打破这一平衡。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十四条的规定,对于抗诉案件,法院应开庭审理,这一规定在认罪认罚案件中得以延续。正如上文所述,认罪认罚抗诉大多数情况下并非对一审判决中的错误进行纠正,因此与传统抗诉存在本质上的不同。在不存在实体争议的情况下,对于此类案件的全面和开庭审理均存在诉讼效率克减风险。

1.全面审理缺乏针对性

新修订的《中华人民共和国刑事诉讼法》以建立多层次刑事审判程序为导向,构建了“三级递减诉讼程序格局”,展现出繁简分流的立法智慧。然而,与一审诉讼机制的多元化相比,我国刑事诉讼法从颁行到三次修改,刑事二审程序始终未发生任何改变。根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》(以下简称“《高法解释》”)第三百九十一条的规定,二审法院不仅要审查一审中的事实认定、法律适用以及程序问题,对于附带民事诉讼部分以及一审法院审理和裁判过程中形成的相关材料进行审查。对此学者们普遍认为,全面审查原则不仅违反不告不理和法官中立的基本审判规律,还有悖于诉讼效益原则,与程序的安定性相冲突。在认罪认罚从宽视角下,控辩双方在一审中对于多数争议都通过协商的方式予以了解决,若要求二审法院对于案件中那些控辩双方均无异议的证据、事实等进行再次审核,无疑会降低二审审查的实质性和针对性,导致二审诉讼资源的极大浪费。

2.开庭审理缺乏效益性

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的规定,对于抗诉案件,无论其性质是否复杂二审均只能适用普通程序进行全面审理。这意味着二审法院在庭审中需要组织举证、质证、辩论等程序,且案件审理不受上诉或者抗诉的范围限制,这与多数认罪认罚抗诉案件争议点较为明确,且不具有纠错性的客观现状明显不太匹配。另外,在反制型抗诉案件中,开庭审理多数情况下会演化为检察机关单方或者联合审判机关对上诉人的批斗会,这不仅与刑事二审制度权利救济的定位不符,还会影响司法权威性和审判中立性。据此,有必要对认罪认罚二审的审理方式进行改革。

(三)二审裁判失衡问题

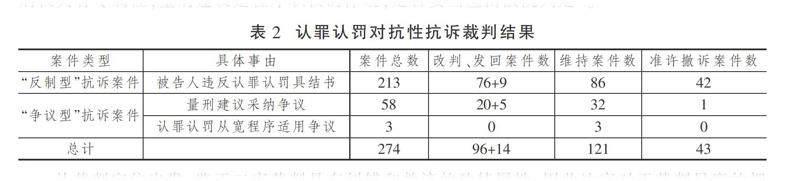

表2为抗诉样本案例二审裁判情况。可以看出,在认罪认罚案件抗诉中,同案不同判的现象十分突出,即便检察机关的抗诉意见大致相同,二审裁判也有着泾渭之别。经过对裁判结论的梳理和总结,反制型抗诉中存在四种裁判思路:(1)对于被告上诉权不得以任何理由予以剥夺①;(2)被告人上诉行为导致从宽基础不存在,应予改判②;(3)被告人上诉浪费诉讼资源,不符合从宽处理条件③;(4)被告人上诉虽违反制度规定,但一审裁判结果适当,不予改判④。而争议型抗诉中,法院则存在如下观点分歧:(1)一审无故不采纳量刑建议,违反法律规定,应予纠正⑤;(2)一审未采纳且未通知变更量刑建议,直接作出判决,属于程序瑕疵,但不违法⑥;(3)定罪量刑权具有专属性,量刑建议是程序职权的体现,是否妥当应由法院判定⑦。

从裁判定位出发,鉴于二审裁判具有纠错和救济的独特属性,因此法官对于裁判尺度的把握关乎着司法理性和诉讼权威性,但经过实际考察发现,认罪认罚抗诉案件中裁判存在失衡风险,具体表现为:

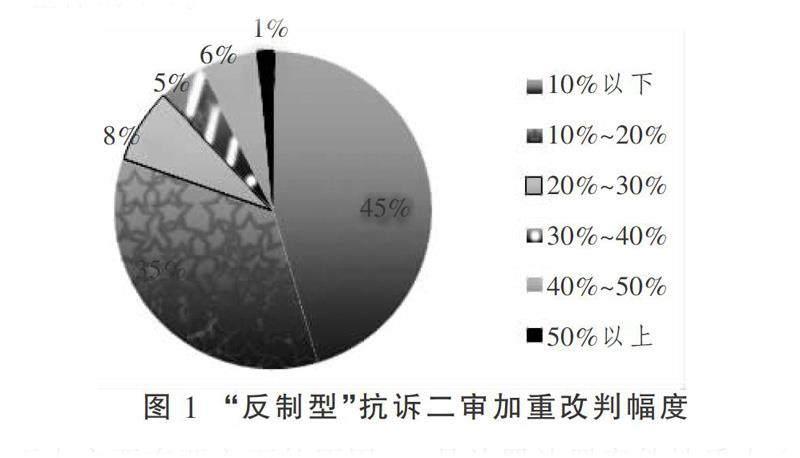

1.“安慰性”改判缺乏理性

所谓“安慰性”改判是指二审法院在一审判决不存在明显错误的情况下,为缓和上诉人或抗诉机关的情绪,对一审判决的实体部分予以小幅变更的现象。在认罪认罚抗诉案件中,二审法院普遍存在“安慰性”改判现象,其中在反制型抗诉案件中尤为明显。根据笔者收集的215份反制型抗诉案例,二审改判的有73例,其中以加重处罚为主,共67例。在加重处罚的案例中除1例二审法院仅加重罚金刑外,其他均涉及对实体刑的变更。图1为反制型抗诉案件二审实体刑加重幅度,其中二审法院加重幅度在20%及以下的有53例,占比80%,而改判幅度在40%以上的仅有5例,仅占整体的7%。

二审改判幅度不大主要有两方面的原因:一是认罪认罚案件性质大多轻微,轻刑适用率较高,为确保罪责刑相适应,二审法院改判空间相应受到限制;另一方面,法院改判主要是以惩戒和教育为主要目的,而非基于对错误的纠正。例如,在“刘某盗窃案”中,二审法院认为被告人无故启动二审程序,极大损害了司法权威,浪费了诉讼资源,因此在一审6个月的基础上增加了10日的刑罚量①。此种判决在反制型抗诉中十分常见,就刑期变更长度来看,样本中二审加重刑期在三个月以下的达到45件,占67%,其中加重刑期在1个月及以下的有22例,占48.9%。

在认罪认罚案件中,面对抗诉、上诉同时提起,二审法官既要在制度框架内平衡诉审关系,又要照顾被告人的心情,因此,适当进行较小幅度的改判算是相对妥帖且安全的裁判对策。然而这一裁判策略本身不仅有变相剥夺被告人上诉权之嫌,还会导致一审裁判稳定性的丧失,有损司法权威,且违背比例原则。在我国,二审是纠正冤错、维护被告人合法权益的救济程序。被告人提起上诉是正当行使权利的表现,即便被告人是为留所服刑而提起上诉也是“权利善用而非滥用”[14],因此,无论是检察机关还是审判机关对于被告人的上诉行为都无权进行道德上的是非评判,法院也不能单纯以被告人提起上诉浪费资源为由加重其刑罚。

2.上诉不加刑例外原则不当适用

认罪认罚案件中,控审之间关于量刑裁量权的争夺在部分案件已进入白热化。2019年元旦前夕,“余金平交通肇事案”②二审判决一出,瞬间引起实务和学术两界的普遍热议,除了实体层面关于自首认定以及法院对酌定量刑情节认定争议以外,程序上二审判决是否违背“上诉不加刑原则”也引发了深入探讨。

单从规范角度来看,二审法院加重上诉人刑罚并不违反法律的强制性规定。但从法理上看,二审这一做法欠缺妥当性与合理性:一方面,现代司法强调审判权的判断性、中立性和被动性,法治发达国家的刑事诉讼根本上是以“控审分离原则”为基础构建起来的,该原则要求法院在追求客观真实时应当受到自身角色和职能的限制[15]。相反,法院如果过于强调发现客观真实而忽略诉讼平衡原理,容易导致诉讼角色的混淆,形成自诉自审的“大控方格局”,导致辩护权行使空间被无限压缩,损害程序的正当性。另一方面,依照域外“不利益禁止变更原则”,对于检察机关提起的有利于被告人的抗诉,法院不得作出不利于被告人的裁判①。我国“上诉不加刑原则”的基本目的是鼓励被告人上诉,打消其顾虑,因此,哪怕一审判决的确畸轻,二审也不应在被告人上诉后对其加重刑罚。换言之,“上诉不加刑原则”不惜以牺牲个案公正为代价来换取司法的整体公正。本案中,检方抗诉与被告人上诉基于统一理由,具有同质性,因此二审法院不应成为控辩的对立方,否则不仅会打破以审判为中心诉讼制度构建的控辩审等腰三角诉讼构造,还有违保障被告人权益的基本诉讼目标。

三、认罪认罚抗诉的制度因应

针对认罪认罚抗诉中存在的种种问题,需要通过对制度的全面完善,实现对二审抗诉活动的系统干预。具体而言,可以通过规范抗诉启动程序、建立二审分流机制、明确二审裁判标准,从诉前、诉中、诉后三个维度维护认罪认罚抗诉程序的运转秩序,以此来实现认罪认罚从宽制度效率价值与二审程序救济价值的平衡。

(一)诉前把控:规范抗诉启动程序

1.明确认罪认罚抗诉启动标准

最高人民检察院2014年颁布《关于加强和改进刑事抗诉工作的意见》(以下简称“《抗诉意见》”)时认罪认罚从宽制度试点工作尚未开启,因此该文件自然没有考虑到认罪认罚抗诉的特殊性。立法的滞后导致了当前认罪认罚案件抗诉标准把握的诸多困境。在完善法律之前,检察机关仍应以裁判“确有错误”作为提起抗诉的前提条件,尽管认罪认罚从宽的制度特性可能改变“错误”的形式和来源[16]。鉴于认罪认罚案件的抗诉正逐步脱离监督的属性,朝着“控诉”和“博弈”的异化方向发展,有必要根据《抗诉意见》的核心指导思想,对抗诉启动标准予以明确。

其一,抗诉应符合合法性标准。根据《抗诉意见》第二条的规定,检察机关应依法开展抗诉工作,“防止滥用抗诉权或者怠于行使抗诉权。”认罪认罚抗诉工作的开展也应当以纠正一审裁判错误为目的。换言之,即便是被告人反悔的案件,检察机关抗诉对象也应当是一审错误裁判,而非被告人的反悔行为。

其二,抗诉应符合合理性标准。实践中,认罪认罚上诉存在一些正当化事由,具体包括:(1)一审后出现新的从宽事由,例如,被告人在上诉期间积极退赃退赔、获得被害方谅解或者立功等;(2)被告人信赖利益受损。例如,检察机关违反量刑协议,擅自变更量刑建议或者法院超出量刑建议进行判决;(3)从宽程序违法。由于私力救济常常会表现得软弱无力,因此抗诉制度理应成为“对抗”审判权恣意的必然选择。对于被告人基于正当事由提起的上诉,检察机关应发挥抗诉制度的救济功能,予以支持。

其三,抗诉应符合必要性标准。为节约司法资源,加强矛盾化解,检察机关提起抗诉时应遵循比例原则。《抗诉意见》第十二条规定,法院审判活动违反诉讼程序的,但严重程度又不足以影响裁判公正的,或者裁判文书仅存在技术错误,不影响实体结果的,一般不应提起抗诉。在认罪认罚案件中,一些法院可能存在违反《指导意见》关于“量刑建议的调整”相关程序规定的情形,但鉴于这一瑕疵通常不会影响一审判决的整体公正性,检察机关可以通过发送纠正审理违法意见书或者检察建议书的形式予以纠正,无需抗诉。

2.完善认罪认罚抗诉审查机制

在认罪认罚案件中,为保证抗诉权的合法合理行使,避免因权力滥用导致诉讼程序不当逆转,损害被告人合法权益,上级检察机关应切实发挥领导职能,加强对下级机关抗诉的审查。

一方面,上级检察官应加强抗前指导工作,明确抗诉启动门槛。下级检察机关对于拟提起抗诉的认罪认罚案件应当制定书面意见,连同一审判决书、审查报告、具结书、量刑建议等一并上报至上级公诉部门进行审查,过程中两级部门应就案件争议焦点、抗诉必要性、法院裁判依据等多方面问题形成意见。对于法院定罪量刑正确或者并无明显不当的,应当作出不予抗诉的决定。对于被告人反悔上诉的,应交由法院依法裁判,无需抗诉。

另一方面,上级检察机关应完善对不当抗诉的撤回工作。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第五百八十九条的规定,上级检察院认为下级抗诉不当的,应当予以撤回。撤回抗诉是对不当抗诉的止损和救济,上级检察部门应当对提起抗诉的合法性、合理性和必要性进行严格审查,对于纯粹基于报复的抗诉或者认为没有抗诉必要的,应当及时予以撤回。

(二)诉中调控:建立二审分流机制

1.建立二审控辩协商机制

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十二条的规定,对于刑诉法第三章未规定的部分,二审法院可参照第一审程序的相关规定对上诉或抗诉进行审理。鉴于认罪认罚抗诉案件大多不涉及案件实体或程序错误,为进一步节约司法资源,缓和控辩矛盾,有必要参照一审的庭前会议制度在二审庭前构建协商程序。庭前协商程序的设立具有几个方面的意义:

一方面,有利于实现对认罪认罚抗诉案件的分流。实践中的抗诉案件主要以反制型抗诉为主,此类案件基本不涉及案件的实体或程序争议问题,因此二审发改率也远远低于普通案件。鉴于该类案件控辩之间的矛盾并不大,多数情况下,一旦被告人撤回不合理上诉,检察机关也会随即撤回抗诉,因此可以通过在正式审判前给控辩双方提供再次交流的机会,促进双方达成撤诉意向。

另一方面,二审庭前协商程序的构建还有利于促进二审审理程序的实质化和高效化。在我国,刑事抗诉权由上下两级检察院共同行使,实践中由不同承办人先后对同一份判决进行审查,经常出现上级检察院提出新的抗诉观点支持抗诉的情形。然而,《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十二条仅规定,法院应将抗诉书副本交给当事人,对于是否应将支持抗诉意见副本一并交给当事人未作规定,实践中辩方通常只有在二审开庭时才能了解支持抗诉意见书的内容,由于上诉人和辩护人对于未知的支持抗诉意见无法准备辩护,在庭审中临场发挥在一定程度上会影响二审的审判质量。而庭前协商程序对于控辩双方充分交换意见则能够起到具有重要作用。

正如一审庭前会议并非必经程序,二审庭前协商程序应由二审法院依职权启动,主要应由法官、上诉人及其辩护人、抗诉机关、支持抗诉机关参加,在有被害人申请抗诉的案件中,被害方也应参加。二审庭前协商不同于一审认罪认罚协商,控辩双方协商的内容主要围绕上诉、抗诉事由展开。一方面,控辩双方可以就非涉及裁判公正的事项达成和解,进而决定是否撤诉,对于达成共同撤诉意向的,由法院对案件基本事项审查后,决定是否准许。另一方面,对于双方或一方不撤诉的,控辩双方应当就抗诉意见、支持抗诉意见以及上诉意见进行交换,对于新的证据予以展示,以便于法庭明确争议焦点,在正式庭审中有的放矢。在庭前协商程序中,法官应当保持中立地位,但对于反制型抗诉,在经审查一审判决无明显错误的情况下,二审法官可以对控辩双方进行适当的撤诉劝导。

2.简化二审审理程序

通过对域外制度考察发现,域外关于尽量避免二审程序的启动几乎达成共识。但多数国家是通过限制被告人行使上诉权的方式来实现对二审程序的保守启动。鉴于当前我国认罪认罚从宽制度发展尚不成熟,实践中还存在诸如法律援助范围有限、被追诉人诉讼权利保障不充分、检察机关“捕诉合一”需要强化等问题[17],对于控辩双方依法启动二审程序的权利(力)不应作出超出法律规定的限制。根据认罪认罚抗诉案件的特点,可以从制度层面上对抗诉案件的审理方式和范围予以简化。

一方面,简化审理方式。最高人民检察院苗生明厅长曾指出,认罪认罚案件,尤其是速裁案件基本没有太大争议,而且设置了专门的法律帮助途径,对于部分案件不开庭也并不会对当事人权利产生不利影响[18]。因此,在维护立法稳定性的视角下,可对二审开庭方式作相应变更。例如,二审法院对速裁案件可以参照一审集中审理模式,通过远程线上开庭对案件进行集中审查和宣判,避免因异地、异时审理造成的司法资源损耗,拖延诉讼等问题。

另一方面,简化审理范围。对于一审适用普通程序、简易程序审理的,为了发挥二审程序避免判决错误、维护诉讼公正的功能,应继续坚持全面审查。鉴于速裁案件性质通常比较轻微,且被告人的权利经历过权利告知、一审裁决以及二审庭前协商程序的多重保障,因此可参考“一部上诉”原则构建“一部抗诉”制度,即以抗诉理由所指之事项为限,不再进行全面审查。对于抗诉机关以及被抗诉人而言,“一部抗诉”能限制二审法院审理范围,双方可针对争点提前做好充分的辩论准备。对于二审法院而言,“一部抗诉”可以避免许多对一审无争议事实证据进行重复审查的程序。

(三)诉后制约:明确认罪认罚抗诉案件裁判标准

针对认罪认罚案件二审“同案不同判”的现象,最高司法机关应当统一裁判尺度,以维护司法公正底线。具体而言,需要针对不同情形构建类型化的裁判标准,确保二审裁判活动符合程序法治要求和尊重司法规律[19]。

1.反制型抗诉裁判标准

由于反制型抗诉同时涉及上诉和抗诉,因此二审法院在处理此类案件时需兼顾多个维度的利益平衡:个案视角下,应体现对控辩双方诉讼利益的再平衡;制度层面上,需实现对被告人权益保障和维护认罪认罚从宽制度正当性和稳定性的平衡。首先应当明确的是,对于被告人的上诉权应当给予充分保障,不得加以任何限制,这一点契合习近平总书记关于“促使办案人员树立办案必须经得起法律检验的理念”[20]的要求。同时也是因为反制型抗诉在一定程度上既不符合抗诉对象回溯性的特点,也不符合抗诉理由法定性及独立性的要求[21],因此需要结合被告人上诉事由进行综合判断。鉴于此,二审法院在作出改判决定时不得以“被告人提起上诉违反司法诚信原则”“被告人上诉浪费司法资源,违背诉讼经济”等纯粹事实理由进行加重改判,对于检察机关以上诉理由提起加重申请的也应当予以驳回。在这一前提下,法院应结合上诉原因,对案件分别作如下处理。

结合案例样本,笔者将认罪认罚上诉分为“技术性”上诉、“合理性”上诉和“反悔性”上诉。其一,技术性上诉,是指被告人为了留所服刑、变更强制措施等目的提起的上诉。对于此类上诉,法院在审查基础事实后,可以询问抗辩双方是否愿意撤回,若同意撤回,法院应当准许。对于一方不同意撤回的,法院应当即作出驳回裁定,其中对于被告人不同意撤回的,可以对其限制减刑。其二,合理性上诉,是指被告人因一审存在侵犯或剥夺其实体或程序权利的事由或者在一审判决作出后存在进一步从宽事由,请求二审改判的上诉。对于此类上诉,二审应严格纠正一审裁判不公情形。对于被告人上诉期间有进一步“认罪认罚”表现的,可以在刑罚上给予适当减让。其三,反悔性上诉,是指被告人在一审判决作出后被告人因对认罪认罚反悔而选择上诉撤销,具体分为对“认罪”的反悔和对“认罚”的反悔。对于此类案件,二审法院可以根据一审适用的审理程序分别进行处理:对于适用普通程序的,可以改判或发回重审;对于适用简易程序的,二审法院对于不认罪的,应发回重审,对于不认罚的,可以直接改判;对于适用速裁程序的,鉴于速裁程序一般不组织质证和辩论,从保障被告人利益出发,二审即应撤销原判发回重审。

2.争议型抗诉裁判标准

根据抗诉原因可将争议型抗诉分为量刑建议采纳争议型抗诉和从宽程序适用争议型抗诉,二审法院在处理此类案件时应当保持客观的态度。

其一,对量刑建议采纳争议型抗诉的处理。实体上,二审法院应当重点审查量刑建议的适当性,包括是否违反罪责刑相适应原则、是否违反同案不同判、量刑建议协商过程是否有效开展、程序是否违法、量刑建议形式上是否符合法律规定等。在量刑精准化制度导向下,应当允许检察院对于简单轻微刑事案件提出确定刑量刑建议,其余认罪认罚案件提出相对确定的量刑建议[22]。对于量刑建议适当的,应在检方所提建议内予以改判。另外,对于抗诉机关提出的“一审未通知变更量刑建议”“一审未采纳量刑建议且未说明理由”等程序性问题,若一审判决符合罪责刑相适应原则,二审法院应对相关程序瑕疵予以纠正,若一审判决不符合量刑规范的,二审法院可以参照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定采纳抗诉机关提出的量刑建议。

其二,对从宽程序适用争议型抗诉的处理。对于此类案件,二审法院应重点审查法院适用或不适用从宽程序的合法性和正当性。根据《指导意见》第五条的规定,被追诉人在一审中认罪认罚的,法院有义务启动从宽程序,不过鉴于此时案件已经进入诉讼“尾部”,应当允许审判机关对程序予以简化,即法院在履行权利告知义务,确保认罪认罚确属自愿的前提下,可以在考虑“认罪认罚”情节的基础上直接作出判决。对于一审无正当理由不启动的,二审应予以纠正。此外,对于被告人在一审反悔导致程序回转后又认罪认罚的,一审法院有权不予接受,对于检方“法院不启动认罪认罚从宽程序属适用法律错误”的抗诉意见,二审应不予采纳。

通过抗诉纠错确保司法公正是检察机关的神圣职责,维护认罪认罚从宽程序以及结果的稳定性是推动该项制度发展的关键所在。检察机关提起抗诉应当回归法律监督职责本位,减少对权力边界的不当扩张,避免因监督权力滥用造成从宽程序的动荡和司法诚信的丧失。控辩双方应加强协商层面的“合意”,控审应增强工作层面的“配合”,为程序性矛盾的化解打造必要的关系基础。为保障认罪认罚从宽制度优化资源配置目标的实现,有必要在确保程序公正的基础上,设置更加理性的认罪认罚抗诉制度和二审裁判机制,以实现公正与效率的平衡。

参考文献

[1] 魏晓娜.结构视角下的认罪认罚从宽制度[J].法学家,2019(2):111-123+194-195.

[2] 最高人民法院刑一庭课题组,沈亮.刑事诉讼中认罪认罚从宽制度的适用[J].人民司法(应用),2018(34):4-11.

[3] 陈瑞华.刑事诉讼的公力合作模式——量刑协商制度在中国的兴起[J].法学论坛,2019(4):5-19.

[4] 自正法.论故意伤害案件量刑建议的理论样态与实践模式[J].法学,2024(1):79-95.

[5] 魏晓娜.冲突与融合:认罪认罚从宽制度的本土化[J].中外法学,2020(5):1211-1230.

[6] 郭国谦.认罪认罚从宽制度中量刑建议瓶颈之破解对策[N].检察日报,2020-12-08(7).

[7] 杨志国,方毓敏. 审判监督的“三个要旨”[N].检察日报,2019-08-27(3).

[8] 张丽霞.认罪认罚案件上诉与抗诉的法理辨析[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2020(1):80-89.

[9] 汪海燕.被追诉人认罪认罚的撤回[J].法学研究,2020(5):175-193.

[10] 闫召华.“一般应当采纳”条款适用中的“检”“法”冲突及其化解——基于对《刑事诉讼法》第201条的规范分析[J].环球法律评论,2020(5):133-148.

[11] 王禄生.美国司法体制的数据观察[M].北京:法律出版社,2018:167.

[12] 田口守一.刑事诉讼法[M].张凌,于秀峰,译.北京:法律出版社,2019:215.

[13] 孙谦.刑事审判制度——外国刑事诉讼法有关规定(下)[M].北京:中国检察出版社,2017:903-904.

[14] 闵丰锦.认罪认罚何以上诉:以留所服刑为视角的实证考察[J].湖北社会科学,2019(4):125-135.

[15] 龙宗智.余金平交通肇事案法理重述[J].中国法律评论,2020(3):87-96.

[16] 闫召华.“实质错误”论:认罪认罚案件抗诉的功能澄清与标准优化[J].中国刑事法杂志,2024(1):144-159.

[17] 谢小剑.检察机关“捕诉合一”改革质疑[J].东方法学,2018(6):102-109.

[18] 苗生明,周颖.认罪认罚从宽制度适用的基本问题——《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》的理解和适用[J].中国刑事法杂志,2019(6):3-29.

[19] 汪海燕.认罪认罚从宽制度视野下的“以审判为中心”[J].中国法学,2023(6):62-80.

[20] 习近平.论坚持全面依法治国[M].北京:中央文献出版社,2020:102.

[21] 谢小剑.认罪认罚从宽案件中以抗诉应对量刑上诉之质疑[J].环球法律评论,2023(2):193-209.

[22] 梅传强,梁选点. 认罪认罚案件量刑建议精准化改革的反思与完善[J]. 重庆社会科学, 2022 (7): 98-111.

Second-instance prosecutorial counter-appeal in plea leniency cases: Position Shift, Problem Analysis and Institutional Response

Chi Tiancheng

(College of Law, Anhui University,Hefei 230000,China)

Abstract: Empirical evidence shows that the supervision and error correction function of plea and punishment protest is gradually taking a second place, and the antagonistic attribute is becoming more and more intense. The adversarial nature of plea protests mainly exists in two types of protestss: counter protests and controversial protests. the former being the procedural sanction imposed by the prosecution on the "untrustworthy" defendant, and the latter stemming from the disagreement between the prosecution and trial on the ownership of the right to speak on lenient procedures. In practice, plea and punishment protests have problems such as loss of protest power, deduction of litigation efficiency, and imbalance of second-instance judgments. To this end, it is necessary to maintain the operational order of the plea and punishment protest procedure from the three dimensions of pre-trial, litigation and post-litigation, and realize the balance between the efficiency value of the plea leniency system and the relief value of the second-instance procedure. Specifically, the procedures for initiating protests should be standardized, and procuratorial protests should be promoted to return to the standard of supervision, so as to avoid the improper expansion of the right of protest; Establish a second-instance diversion mechanism, strengthen the "consensus" of prosecution and second-instance consultation, and simplify second-instance trial procedures; Clarify the standards for second-instance adjudication, clarify the boundaries of prosecution and adjudication powers, and achieve unified adjudication.

Key Words: leniency system for pleas of guilt; Protest; the relationship between prosecution and defense; litigation diversion; Judicial rationality