审美视角下《驿路梨花》的教学策略探究

胡芳洁

[摘 要]《驿路梨花》是统编初中语文教材七年级下册第四单元中的课文。其特点与创新之处在于它对“象征”的巧妙运用,使作品呈现出特殊的美学意义。文章清新淳朴的语言可以培养学生的审美情趣,巧妙的布局结构可以提高学生的思维能力,展现出的雷锋精精神可以激发学生的奉献精神。教师将上述这三个方面作为教学的《驿路梨花》切入口和突破点,能更好地引导学生准确深入地挖掘文章的思想内涵。

[关键词]《梨花》;审美;教学策略

[中图分类号] G633.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2024)10-0017-03

《驿路梨花》是彭荆风的一篇短篇小说,以与哀牢山中一间小屋有关的事迹,赞叹以“梨花”为代表的少数民族人民的优良品德,把雷锋精神在少数民族地区生根发芽、茁壮成长、不断流传的感人场景展现出来。《驿路梨花》现被编入统编初中语文教材。“人文性”是《驿路梨花》被编入教材的一个重要因素。《驿路梨花》所体现出的“人文性”意义深厚。学生通过学习,既可以培养思想感情,提高整体素质,又可以熏陶情感,树立正确的人生观、价值观与世界观。

一、 品读特色字词,感受语言之美

作者清新淳朴的语言是这篇文章最主要的构成要素。这种清新淳朴的语言使得这篇文章更具审美价值与艺术内涵。《驿路梨花》的语言之美主要体现在凝练美、艺术美、深刻美。

首先,凝练美。如这篇文章开头就是一声惊呼,并对群山进行了描述:起伏的青山一座挨一座,延伸到远处,消失在迷茫的暮色中。其中,“挨”“延伸”“消失”这三个动词,从近处到远处,显示出群山连绵不绝。再如文章29自然段“梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘”中的“闪”字用得巧妙,展现出哈尼女孩的活泼可爱。

教学时,可采用情境教学法,设置“寻字词”“析字词”“品字词”这样的三个环节来引导学生体会文章用语的凝练之美。以“闪”字为例,先让学生寻找出文章第29自然段中有独特意味的字词,再通过换字法设问“将第29自然段开头一句改为‘我们正在劳动,突然梨树丛中走出了一群哈尼小姑娘可以吗?请说明理由”,最后引导学生在对比中感受品味“闪”字的精妙凝练,以一字析哈尼小姑娘生动灵气、活泼可爱之形象。

除了要引导学生通过反复品读与换字词对比理解,还要引导学生落实以读促写。如教师带领学生找出文中关于哀牢山的描写,并让学生以“这里的(新月)真美,(皓月千里)、(风清月朗)”的句式进行仿写,进一步体会文章的语言之美。赏析环境描写及巧妙用语,体会作者的语言美,需要做到读品写结合。教师应通过引导,让学生深入情境、理解文章,实现审美移情、以读促写。学生在一个完整的语言品读过程中能积累丰富的语言实践经验,提高表达与交流的能力,充分感受语言文字的魅力。

其次,艺术美。覃永谟认为《驿路梨花》中的环境描写是为突出小说中的人物形象,并通过实写与虚写的结合,既现实又梦幻,给人以柔和、舒适之感,可以说作者将自己欢欣的心情融进了美丽洁白的梨花之中。无论是古代还是现代,用花朵作为一种符号是很常见的。比如,莲花代表高洁、菊花代表刚强、梅花代表不屈等。但是,《驿路程梨花》中“梨花”的含义却非常丰富,不仅代表开在边境上的雪白的梨花,还代表哈尼少女“梨花”,又代表乐于助人的善良之心。“梨花”一词在文中多次出现,所指却不尽相同,内涵随着情节的发展而越来越丰富,而作者寄托在“梨花”上的感情也越来越深。因此这一点也成了本文的教学难点。

若通过“寻花”“议花”的教学环节设置,引导学生分组讨论,寻找“梨花”在文中出现了几次,用自己的话叙述并说明其作用,便可以有效利用任务探究的模式提高学生文本解读的积极性,进而突破这一教学难点。

最后,深刻美。文章结尾的驿路梨花处处开”出自陆游的《闻武均州报已复西京》,具有画龙点睛之效。在作品的最后,白色的、怒放的梨花和活泼的哈尼少女相融合。莉花的洁白,正是边陲少数民族纯朴民风的标志;莉花的芬芳,正是雷锋精神继续发扬的标志。“驿路梨花处处开”,饱含着对雷锋精神的颂扬,对边疆少数民族纯朴民风的喜爱,对将雷锋精神发扬光大的一代又一代人的崇敬。

在教学中,教师这样带领学生品味文章语言的深刻美。首先引导学生发挥想象,关注到“驿路梨花处处开”隐喻雷锋精神发扬光大。接着将“驿路梨花处处开”换成“雷锋精神发扬光大”,通过“改”,让学生体会到以花喻人、以人比花更具深刻性。

二、 探析层层误解,发现结构之美

刘金镛先生认为《驿路梨花》一文的情节波澜曲折,并且进一步指出这篇文章的艺术性很高,特别是它善于围绕主题来安排故事情节,具有极强的吸引力。本篇文章的独特魅力还体现在其曲折回环的结构上。三次悬念与两次误会的相互交织,共同构成了这篇小说的结构美。

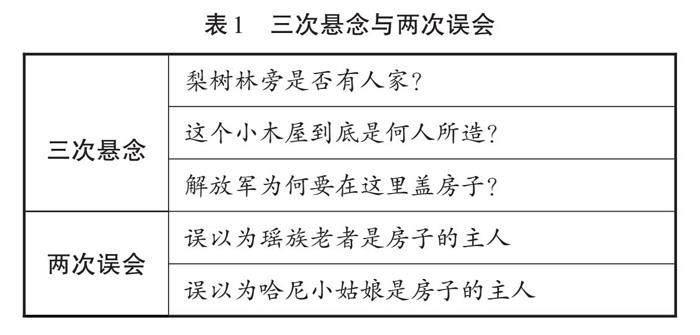

蒋文华认为,这篇小说的结构十分精巧, 显示出作者高超的艺术表现能力。具体来说,这篇小说篇幅短小, 一波三折, 跌宕起伏, 峰回路转, 具有很强的可读性。其既有悬念的设置, 又有巧合的安排, 读起来却十分自然, 没有刻意的痕迹。其情节很简单,没有强烈的剧情冲突,但是它被一种强烈的磁场所包围,即悬念与误会(见表1),从而创造出引人入胜、扣人心弦的艺术效果,由此它可以引起学生的好奇,让他们产生想要一探究竟的冲动。

易家志认为,《驿路梨花》从悬念出发引出误会,进而随着误会的消除又产生新的悬念,形成了“设疑—释疑—引出新悬念”这样一种精巧的构思和回环往复的情节结构。此外,作者彭荆风也曾坦言:“我在这篇作品中,为什么要层层铺垫,使哈尼小姑娘梨花在许多人的寻觅、猜想、描述下,形成呼之欲出之势,而始终没有出场,但故事的结尾又较有余味呢?我是充分运用了悬念来铺展情节,塑造人物个性,同时加强故事的曲折性。”

因此,可以利用比较法,设置“复述与替换复述”“对比品析”“交流理解”这样三个由浅入深的探究环节来突破这一教学重点。具体操作为先由一名学生按文章描写的先后顺序复述课文,另一名学生则按照故事发展的时间顺序复述课文,再引导学生品析这两种顺序哪一种更巧妙。文章描写顺序是顺叙“我”和老余投宿茅屋——插叙瑶族老人的讲述——借梨花妹妹之口从侧面写的讲述解放军过夜盖茅屋及哈尼姑娘梨花照料茅屋。故事发展的时间顺序则是解放军过夜盖茅屋——哈尼姑娘梨花照料茅屋——梨花妹妹接替姐姐照料茅屋——瑶族老人借住后送米——“我”和老余投宿茅屋。最后学生通过交流得出结论,即如果按照故事发展的时间顺序去写,那么相关情节将平铺直叙,没有丝毫涟漪;若按照课文这样的顺序写,会使得悬念与误会环环相扣,使文章波澜起伏、引人入胜。

《义务教育语文课程标准(2022年版)》指出:“培养学生乐于探索,勤于思考,初步掌握比较、分析、概括、推理等思维方法。”教师带领学生梳理文章巧妙的结构,分析三次悬念与两次误会相互交织的作用,有助于激发学生的探究兴趣,提高学生的思维能力。通过分析三次悬念与两次误会相互交织的作用,让学生意识到这些悬念与误会让整篇小说变得如此精彩。教师可以通过应用比较法,一步一步引导学生分析悬念与误会的作用。这有利于培养学生的发散性思维。思维的发展是学生内化语文知识的关键所在。

三、体悟“梨花”意象,领会精神之美

通过阅读《驿路梨花》,学生不仅可以学习到作者精湛的写作技巧,还可以培养崇高的情怀。毕竟,在当今物质文化丰富的背景下,学习、传承雷锋精神亦是十分重要的。

一方面,结尾引用诗句。在这篇文章的最后,哈尼女孩讲述了梨树林中的小木屋的故事,她说,小木屋是人民解放军建造的,她还说,解放军说这是雷锋教代们这样做的。作者写道:“我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:‘驿路梨花处处开。”在此,“人”与“花”的对比,使全文的主旨得到了进一步升华,即以“梨花”象征雷锋的乐于助人,体现出雷锋精神的美丽,展现出雷锋精神旺盛的生命力。1963年3月,毛主席向全国人民发出“向雷锋同志学习”的伟大号召。我们每一个人都有义务弘扬雷锋精神,弘扬道德文明,只有这样,才能真正做到“梨花处处开”。作者将梨花的自然之美与人物的心灵之美、时代的精神之美相结合,描绘事物的外部形态与内部意蕴,可谓妙笔生花。文章借“梨花”代表像梨花一样纯洁白净的雷锋精神,表达作者对为人民服务的美好精神的赞扬。象征和衬托手法是本文的一大亮点,教师在教学时可以将运用象征手法的类似文章放在一起开展群文阅读教学,以便学生在对比中掌握象征这一表现手法。

另一方面,标题一语双关。《驿路梨花》的标题借用了陆游的诗句“驿路梨花处处开”。以“驿路梨花”为标题,一方面增添了小说的文化意蕴;另一方面将梨花的自然之美和少女梨花的人文之美相融合。习近平总书记强调:“让学习雷锋精神在祖国大地蔚然成风。”六十多年来,雷锋精神就像一座高耸的明灯,时时刻刻散发着耀眼的光辉,照耀着一代代人的灵魂。如今,我们踏上了全面建设社会主义的新征程,我们要在这片土地上播撒雷锋精神,发扬无私奉献、团结互助的美德,自觉为社会服务,为人民服务,为整个社会营造“人人都学习雷锋,人人都成为雷锋”的良好氛围,使雷锋精神在新时代焕发新光彩。

针对这一教学重难点,教学时可以采用“寻、析、联、结”的教学思维框架开展探究与研读活动。首先,引导学生找出文中描写梨花的场景并进行朗读,由读初探梨花的象征义。其次,通过问题链设置与讨论学习活动,引导学生对梨花进行深层次的探究,深入分析象征手法的使用。同时,在分析手法的过程中,学生体会到文章对梨花的描写与主题的表达雷锋精神的弘扬有着千丝万缕的联系。最后,对讨论的观点进行总结,引导学生理解归纳文章主题思想,即似乎不只是驿道上处处梨花开,还有“梨花”精神代代相传。实际上,每个时代都有雷锋那样的人物,值得我们去学习。例如时代楷模黄文秀,在大学毕业后放弃大城市的工作,回乡扎根基层,饮水思源,将自己的一生奉献给脱贫攻坚事业,她的身上都体现着“梨花”精神。《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出:“学生要继承和弘扬中国优秀传统文化、革命文化。”文化自信培养潜移默化地渗透在语文教学当中。在教学中,教师应引导学生将文章与实际生活联系起来,让学生知晓雷锋精神不是遥不可及的,它就在我们身边。这样的设计有利于学生更加深刻地体会雷锋精神,并激发学生弘扬这一乐于助人的奉献精神。

教师可以《驿路梨花》的审美价值为导向,带领学生感受文章语言的凝练美、艺术美和深刻美,探析层层误解下的结构跌宕之美,剖析“梨花”意象进而体悟雷锋精神之美。如果只是单纯地看《驿路梨花》,我们或许会被它的故事所吸引,但也许不会有太大的情绪起伏。但当我们立足审美价值云看《驿路梨花》,也许就能发现《驿路梨花》的感染力无与伦比。

[ 参 考 文 献 ]

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准:2022年版[M].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2] 蒋文华.《驿路梨花》:一个隐喻式的叙述[J].中学语文教学,2017(6):58-60.

[3] 王楚惟. 《驿路梨花》的文本解读和教学内容研究[D].上海:上海师范大学,2022.

[4] 覃永谟.驿路梨花处处开:《驿路梨花》美感赏析[J].中学教学参考,2010(19):51.

[5] 刘金镛,林焕璋.梨花深处情意浓:读彭荆风的《驿路梨花》[J].山东师院学报(哲学社会科学版),1981(4):77-80.

[6] 易家志.《驿路梨花》的审美价值探寻[J].语文教学通讯,2019(8):62-63.

[7] 彭荆风.我写《驿路梨花》[J].语文教学与研究,1995(7):3-4.

(责任编辑 农越华)