我向吴景略先生学琴

李西安

作为一个学习作曲并从事作曲技术理论教学的人,和一般人不同的是,我特别加学了两年民族乐器,并有幸师从虞山琴派一代宗师吴景略先生学习古琴。虽说时间不长,但却对我人生道路的选择产生了决定性的影响。

首先说说,我怎么会学古琴呢?

缘起

1955年我考上中央音乐学院作曲系后,当时实际主持学院工作的吕骥副院长找我们几个从普通中学考来的学生谈话。他说:“要想当一名合格的作曲家,必须有扎实的民族音乐功底。你们班其他人都是从文工团考来的,年纪大了。你们四个最年轻,院里决定对你们特殊培养,先派你们主修两年民族乐器,然后再回系里学五年作曲,学制一共七年。”当时民乐系还没成立,学民乐的学生附设在管弦系下面的民乐组,于是我们几个便高高兴兴地去管弦系报到了。说是让我们自己选乐器,但最后还是老师选了我们:赵春峰老师选了施万春学唢呐,陈振铎老师选了袁燕妮学二胡,王振先老师选了我和常敬仪学三弦。除了学习主修的乐器外,所有跟民族音乐相关的知识我们都得学,不仅要上课、听讲座,还要学打京剧锣鼓和河北梆子锣鼓、跟刘改鱼学唱山西民歌、跟秦咏年学唱二人台……我们就这样认认真真地学了一整年,然后民乐组的领导向我们传达了吕骥副院长的新决定:从下个学年开始,每个人都要加学第二乐器。而且特别强调说,古琴对学作曲的很重要,四个人的第二乐器一律学古琴。还说,在学校新聘的古琴老师来校之前,先由王迪老师代课。在和王迪老师学了一个多月后,我们终于见到了温文尔雅、和蔼可亲的老师——吴景略先生。

现在回想起五十多年前刚刚踏进音乐学院的大门,就从民族乐器开始起步,特别是学了最能代表中华文化精粹的古琴,哪怕只学了短短一年,都让我受益匪浅。一来,古琴和别的乐器不一样,学与不学大不相同,只有学了才能领悟它的奥妙。像“走指”一类,学之前绝对认为是噪音,但等到自己亲手弹奏时就会发现,这种几乎没有音高的摩擦声潜藏着难以言说的韵味。二来,古琴不仅具有很高的美学品位和情操,也蕴含了构成中国传统音乐形态的各种基因,学习古琴是迈入传统音乐大门的一把钥匙。记得在1978年,中央音乐学院请来了第一批美国专家讲学,其中华裔作曲家、古琴家、马里兰大学亚洲音乐研究中心主任梁明越先生在比较各民族音乐的旋律、节奏和音色时提到,中国传统音乐的音色是最为丰富的,在古琴上一个音就有一百多种弹法。这也正是我们后来把古琴当作研究中国传统音乐形态的“百科全书”的重要原因。

本科毕业时,作曲系宣布我留在系里教复调,可后来民乐系作曲专业(新成立的相当于上海音乐学院的民族音乐理论作曲专业)硬是把我要去研究和开设当时我连听都没听说过的民族曲式课,原因只有一个:我学作曲前学过两年民乐。这个决定改变了我后来的专业发展道路。

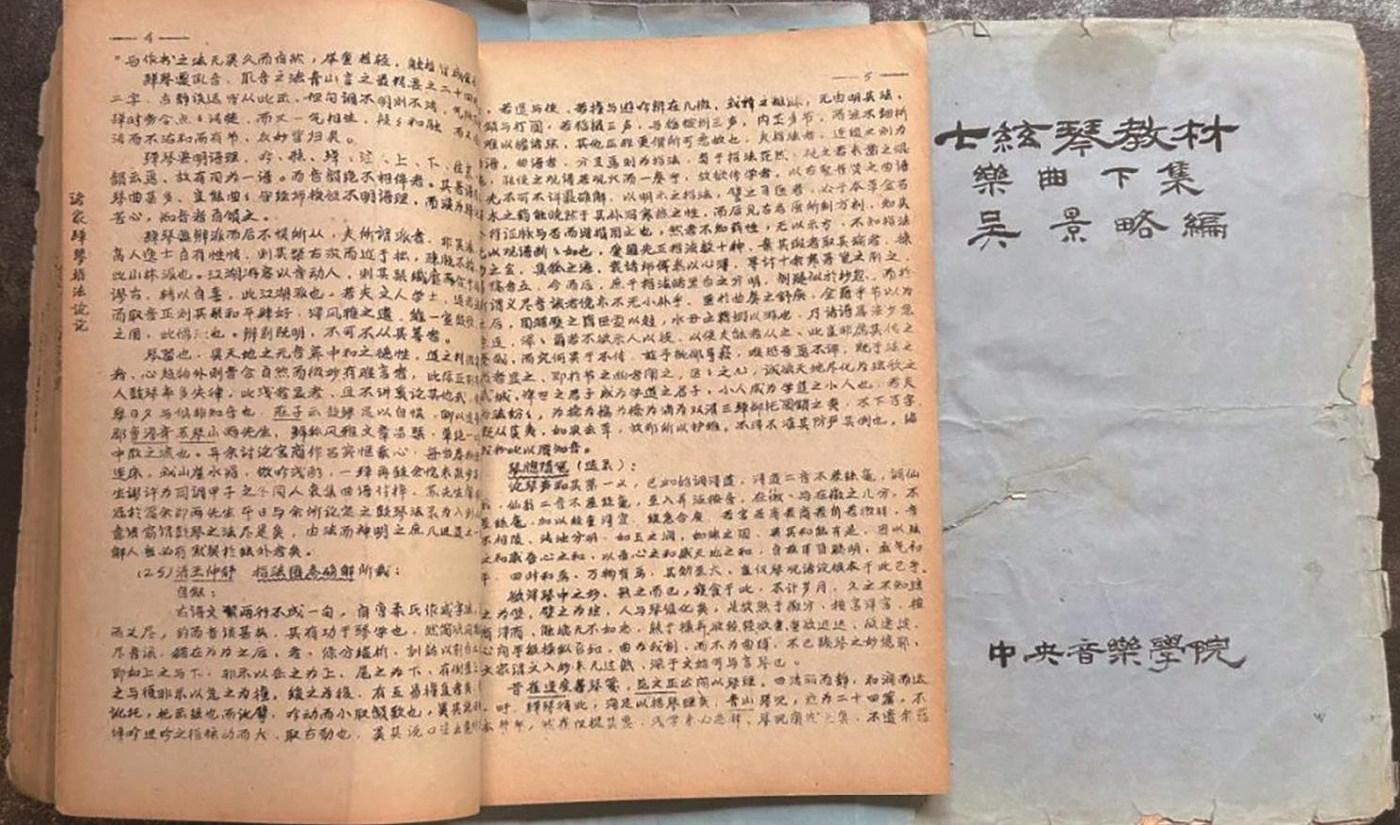

最早的《七弦琴教材》

吴文光先生前几天寄给我一套他父亲的《七弦琴教材》(上、下册)的出版校订稿,和1963年他父亲送给我的两本教材对过之后,我发现他依据的版本和他父亲送给我的是同一年的版本,虽然都是中央音乐学院的油印本,但在我的版本中多了一个“编写说明”。我告诉文光兄,我保存的资料中还有比这更早的版本,是我1956年向他父亲学琴的时候中央音乐学院油印的《七弦琴教材》(遗憾的是我只找到下册)。尤其珍贵的是,在我自己装订的油印本(下册)中有八大张(每张相当于两页A4纸)是当时吴景略先生专门为我们几个初学者编写的教材,而且是他亲手用复写纸誊写后发给我们四个人的手写稿。手稿的字体工整、隽秀,没有一处错字或涂改。

这八大张乐谱均采用简谱与减字谱对照的谱式,内容有自编练习曲、选编练习曲和琴歌三个部分。自编练习曲只有一首,是手指“分开”与“掐起”的练习,附有演奏法解释。选编练习曲共四首,第一首是《松弦馆琴谱》《大还阁琴谱》两谱合参的《秋江夜泊》,吴景略拟拍,黄钟均借正调弹宫音;第二首是泛音练习曲《梨云春思》之一《谒金门》,庄蝶庵谱,附黄钟均借正调泛声声位图;第三首是泛音练习曲《归去来辞》一段,附仲吕均(正调)声位图;第四首是关于“拨剌”“撮”“掐起”等指法的综合练习曲,《四大景》一段,《琴学丛书》谱。琴歌有两首:《湘江怨》和《阳关三叠》。

当时音乐学院里以古琴为主科的同学,入学前都学了很多年,有一定的水平,只有我们四个人是从头学起的“白丁”。不难推论,吴景略先生编的《七弦琴教材》是给主科学生用的(像《平沙落雁》等比较容易的曲子我们也弹了),而这些手写教材是特意为我们四个人编写的“入门教材”。我不知道过去是怎么教初学者的,但这应该是古琴进入音乐学院以后最早的教材了。

恩师已乘白鹤去,新翻梅花无绝期

在吴景略先生到中央音乐学院之前,我曾听高班同学议论过。至于先生是哪家哪派,当时没有引起我们这些“白丁们”的注意,但作为学作曲的,倒是对他是琴家里面的“新派”更感兴趣。所谓“新派”,一来是指他对传统琴曲有很多新的解释和突破,更有时代感;二来说明他除了弹琴还会作曲。要知道,那时候还没听说过古琴有新作品呢!所以一开始上课,我们几个人就要求先生弹他自己的作品《胜利操》。他不仅高兴地弹给我们听,还谦虚地让我们提意见。虽然这是一首创作于二十世纪五十年代初的作品,但即便放到今天,其作曲技法也是相当大胆和前卫的,仅率先使用特异调弦法及发明了前所未有的模拟“爆竹声”“铙钹声”和“板鼓声”的新弹法就足以让人耳目一新,更何况是在千百年来被尊称为最高雅、最文人的古琴上“大动干戈”呢?无论当时的我们是否听说过先锋派、对先生的作品作何评价,那热火朝天欢庆胜利的歌声、锣鼓声、鞭炮声都让先生离我们更近了,也显得更亲切了……

先生离开我们已经数十年了,但先生在我心中的形象并没有变得模糊,反而随着时间的推移愈加清晰了。半个多世纪的历史证明,吴景略先生是古琴艺术领域一位承前启后的关键人物。承前,是对师承的尊重和对传统的深刻把握;启后,是顺应时代潮流对古琴进行了新的发展与创造,特别是对古琴艺术在高等音乐院校的传承和传播作出了历史性的贡献。他的弟子以及弟子的弟子已成为古琴教学、表演和研究的中坚力量。

先生虽离开了我们,但他的琴声并未随着他的离去而消失,反而随着时间的推移愈来愈广泛地被传播着。传统是一条长流不息的大河。作为一个从事中国传统音乐与现代音乐研究的人,我不仅关注它的过去,更关注它的现在和未来,不仅主张“移步不换形”,更主张“涅槃而后生”。所以长期以来,我不仅关注吴景略先生打谱、整理或给予重新诠释的琴曲被越来越广泛地演奏,同时更关注这些传谱如何被改编和被引用。

譬如,汇集了历代琴人智慧并被赋予中国传统文化象征意义的《梅花三弄》,在多个传世的版本中,被吴景略先生赋予自己个性和时代气质的那版是流传最广、最具代表性的。琴曲《梅花三弄》始见于《神奇秘谱》。清代中期后,有俗称“老梅花”(广陵派)和“新梅花”(泛川派)的两种传谱体系,两者有较大的差异。1939年,吴景略先生根据《琴谱谐声》(1820)中的记谱,参照实际演奏传承和自己的心得制成的《梅花三弄》谱,属“泛川派”的延续和发展。此谱经上海今虞琴社《梅花三弄》合奏版本,与孙裕德的琴箫合奏版本以及中央音乐学院《梅花三弄》的教学版本,而被大家接受并广为流传。

它不仅是半个世纪来中央音乐学院、中国音乐学院等高等音乐院校古琴教学的重点曲目,同时也被中央音乐学院民族音乐教材《民族器乐》和文化部国家级重点教材《中国艺术教育大系(音乐卷):中国传统音乐概论》等选作古琴的代表曲目。它不仅被改编成各式各样的独奏、重奏、民族管弦乐队和交响乐队的版本,其旋律素材更被当代作曲家作为音乐主题多次引用。

吴景略先生编著的《七弦琴教材》在迟到了数十年后的今天得以正式出版,是值得庆幸的。我虽有缘向先生学琴,但最多只能算是一个门外的学生,自然难以对《七弦琴教材》做学术上的评价,只能从一个特殊学生的特殊角度发表一点特殊的感想,也借此表达对先生的深深怀念和敬意。