身心感应对话的音响

赵穗康

几个星期的阴雨连绵不断,即使偶然闪过几个晴天,亦寒风凛冽,这残冬似乎固执挣扎着不愿离去,刺骨的疾风冻得人哆哆嗦嗦。然而,春天总是来得不声不响,我们总在某一日突然感受到盎然的春意扑面而来。一早我骑着车拐入哈德逊河边的自行车道,沿路的樱花树似乎在一夜之间苏醒了过来,饱满的花蕾蜂拥而出,淡粉色的花瓣纷纷落下,如雪花般随风曼舞。此时,耳机里突然传来美艺三重奏乐团(Beaux Arts Trio)演奏的海顿钢琴三重奏曲,这突如其来的暖意与柔软瞬间将人包裹,浸毓心神。昨日,铅灰色的河面上还是微风阵阵;今日,尽收眼底的就已是喃喃泛着春意的蓝绿了。

人生凡事种种,累赘烦琐缠身,尽管平日忙碌悲苦,可我们内心深处的某个角落总还保有一点跃跃欲试的稚气。人心其实非常简单,人性需要爱和被爱,需要灵犀交感的心领神会,需要化解自我的禁锢枷锁,融入他人心神感应的共鸣。

不知是大智大慧的突然降临,还是生命将至的顿悟逼迫,舒伯特去世之前创作的《C大调交响曲》(D944)、《降B大调钢琴奏鸣曲》(D960)和《C大调弦乐五重奏》(D956)都从不同角度达到了心神交织、超世脱俗的精神境界。《C大调弦乐五重奏》第二乐章的主题由中声部的哼唱和低音托底,高音声部的轻微勾勒宛如从寂静之中缓缓复生,一下便将日常的喧嚣抹去,让搅在世俗功利之中的我们得以享受片刻的静谧和安宁,得以进入沉思、冥想的状态。

音乐是生命的气息,它来自人这个生命体,却又超越我们的生命形态。身体是原始、自然的发声器,乐器是人体音响感应的延续。弦乐是人声的语态呼吸,管乐是情绪的呼唤招引,鼓点更是心跳的舞蹈节律——几乎所有乐器的发声都是从模仿人声开始的。

音乐起源于文字朗读歌唱的音响声息。古印度经文《吠陀经》(The Vedas)最早不是书面文字,而是宇宙的声波。在穆斯林国度,清晨《古兰经》的颂咏刺破黎明的晨光,渗入清新的空气;人声演唱的格里高利圣咏透过五彩缤纷的光亮,沿着教堂的回廊石墙,层层叠叠袅绕而起。

《琵琶行》的音响棱角分明、铿锵清脆,那是血脉气息的迂回张扬,也是委婉凝滞的玉髓叮当。白居易把感官的音乐收在短短的诗句中,通过文字的画面形象描绘音乐的不可言喻。通过诗歌的形态,昆曲从方言的特殊音响质地里面“水磨”出来,西方音乐沿着古希腊悲剧和格里高利圣咏,来到勋伯格的《月迷彼埃罗》(Pierrot Lunaire)。

音乐与我们的心跳、呼吸息息相关。无论声乐还是器乐,其根本都是我们音响震荡的身体。无论是具象的故事还是抽象的形式,无论是感性的体验还是理念的借题发挥,人体的直接感知永远是生命的根本渴求。

中国古代音乐的审美意象与诗歌、绘画相似。戏曲音乐在具体就事论事的专注中,讲究的却是音响画面之外的神态气韵。传统昆曲的语调和民间的说书评弹,声音轮廓清晰生动,音调跌宕起伏。张继青演唱的《牡丹亭·游园》名句:“生生燕语明如翦,听呖呖莺声溜的圆”,“生生”两次回旋,在“燕”字上面兜了一个圈子,随后周转收缩,落在“翦”字上面。“听”字从底下委婉托出两个清晰的“呖”字,整个句子是辗转清丽的唱腔。音乐强调文字的排比对仗,两个点状短促的“呖”字和前面两个气息潺潺的“生”字,两个相对相持的不同音响轮廓,音乐处理进一步加强了字义的对比,前者是叹息的重叠婉转,后者是雀跃的敏捷可拘。这句音乐因“呖呖”二字而显得更加生机盎然,由此带出最后音响特别圆润的“圆”字。昆曲吴语的口气,“呖呖”的坚挺音响和环绕糯声袅绕的“圆”字音响形态迥然不同。

古琴右手弹拨和左手音域间隔的关系是人体和音响的触摸空间,而人和乐器的关系则是人体生命动态的延续。音乐不仅是具体乐器的音响效果,更是身体感知空气震荡的波动,由此沟通出神入化却又直感切肤的精神世界。

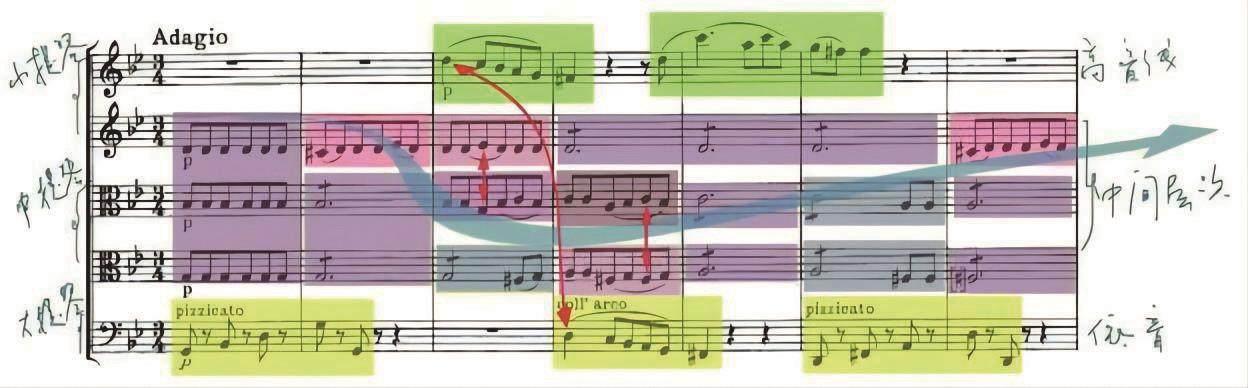

人与人最为珍贵的是身心之间的相互感应,语言和气息是肢体传递出的信息,也是人与人身心感应的交织相依。莫扎特的弦乐五重奏不仅是音响的交织,更是人心交感相依的绵绵情意。十七岁的莫扎特写下自己第一部弦乐五重奏作品,音乐伊始便是迫不及待的对话和热情洋溢的回响。第二乐章更是你呼我应、承上启下、心心相印的交感。前两个小节奠定的中声部在第三小节里轻轻摇晃,托起上方的旋律姿态,音乐如双人舞一般辗转相依,更像情人之间的喃喃呓语。大提琴在下方划出一条纤细的线,随后音乐挤出第二中提琴带有磁性音响的“一堆唠叨”。

对话形态的交感语气是莫扎特弦乐五重奏的基本特点。类似《第一弦乐五重奏》(K174)第一乐章,《第三弦乐五重奏》C大调的音乐也以对话的形式开始,中声部起到推动音乐整体主要动态趋势的作用。莫扎特作品中复杂多变的中声部令他的音乐有种特别饱满的音响效果。《第四弦乐五重奏》的最后一个乐章,中声部以重复持续的音为基础,以稍有不同的面目进行发展,搅起音乐内部骚动不安的氛围,最终形成一个蹒跚伸张的庞然大物。

音乐的神奇在于感官的直接灵性,所以音乐不是技艺,而是身体本能的音响感知。然而,在今天追求一时夸张刺激的生存环境里,我们大多数人都生活在琐碎与喧闹之中,也许是因为功利社会的现实需要又或是音响刺激程度的不断提高,我们的感官逐渐屏蔽了非功利信息的直接感知,自然形成自我保护的屏障,这种屏障在保护我们的同时,也让我们相对变得麻木不仁。标准化的工业文明和光洁铮亮的审美环境,让我们远离肌肤感官的细微和人性温暖的感触。现代文明的间隔离异,让我们悬空吊在夸张肤浅的滥情和玩世不恭的戏谑之间。我们依然运用同样的语言,但是身体的感触少得可怜。感官的直觉被自然而然地排除在外,生命的功能似乎仅限于日常生活的实际需要,打开身体感官的机缘有限得可怜。我们的视觉、听觉,甚至我们的身体,逐渐失去了对于物性层次质地的细微感知。

我们的人文环境渐渐变得黑白分明,我们的思维判断变得高调、浮躁、夸张,然而实际的头脑却浅薄、固执、简单。我们裹着塑料薄膜欲叫无声,知道自己有心跳呼吸却没知觉。我们绝望的呼喊变得嘶哑遥远,我们试图跳出美丽光洁的枷锁,回到血肉模糊、汗水淋漓的自己,因为我们突然发现,血肉的生命不是光洁无痕的环境和钢筋、水泥、塑料、玻璃。

值得庆幸的是,我们多少还有音乐这片小小的园地。在这片净土中,我们可以逍遥世俗之外,与本不相识的人通过音响磁场的吸引和身心的感知相识、相交,切心切肺地相亲、相近。