中学英语教师专业学习:现实困境与路径优化

摘 要:中学英语教师的现实困境是处于外语学习环境中,且教学过程充满来自教学对象和自身学习停滞的挑战。传统的嵌入式和延展式中学英语教师专业学习路径在实际操作中都会出现被动、离身状态,需进一步优化。具体而言,中学英语教师的专业学习可选取采用“四备三思”模式的校本教研与采用“PET协同”模式的专题短期培训,让学习内容从浅层到深层、从宽泛到精准转变,学习样态从离身到具身转变。

关键词:教师专业学习;中学英语教师;校本教研;专题短期培训

我国英语课程改革经历了从“学科本位”到“素养本位”的转变,首要任务由“求知”转变为“育人”,这就要求教师的角色也必须从“知识的搬运工”转变为“学生成长的助推器”。这种角色的形塑虽然很艰难,但却是时代的呼声。中学英语教师必须迎难而上,走上专业学习的优化之路。

一、中学英语教师专业学习的现实困境

中学英语教师的专业学习有其独特性,面临以下两个方面的现实困境:

其一,中学英语教师处于外语学习环境中,英语既是教学工具又是教学对象,同时也是自身的学习对象,使得英语教师的培养过程会多一个层次,即语言的基础训练——学习音、词、句、篇等语言知识以及听、说、读、写、译等语言技能。这一现象最能反映在大学本科学习阶段。当大多数专业的大一新生可以用母语自由阅读专业书籍时,英语专业的学生还在厚厚的字典或电子词典中“遨游”,努力训练双基,练习发音,记诵单词(尽管有人说单词不用背),阅读仅有三四千词汇量就能阅读的文本,听VOA慢速英语等听力素材,在真实或虚拟的英语角练习口语,且平时除了外教几乎没有机会和以英语为母语者说上哪怕一句英语。由于语言的局限,英语专业的学生把更多的精力投入语言本体知识的学习与语言技能的提升上,势必不会有过多的时间、精力开展拓展性学习,这直接导致他们知识的广度和深度受到影响,随之出现所谓的“思辨缺席”症[1]。

其二,中学英语教师的教学过程充满来自教学对象和自身学习停滞的挑战。就挑战来自教学对象而言,英语专业毕业生担任英语教师后,所面对的学生是外语学习者。他们大多是或零起点或基础薄弱的学生,绝大多数学生不可能达到《义务教育英语课程标准(2022年版)》(以下简称“《义教课标》”)所规定的词汇量和阅读量。因而,即使教师用非常简单的英语授课,也会有学生一脸茫然,学生一说就错、一写就乱的现象比比皆是。反观教材,其篇幅极为简短,教学内容极为简单。这种鲜明的反差会导致英语教师产生强烈的心理冲突。就挑战来自自身学习停滞而言,英语教师长期在简单浅表知识层面与学生搞“拉锯战”,渐渐地在忙碌中忘记了要提升自己的英语水平,单词量急剧下降,听、说、读、写能力全面下滑,加之教学中存在的种种难点和痛点在忙碌的日常教学和单兵作战中无暇顾及,导致小问题聚集成大症结,这些都有可能导致英语教师失去教学的勇气。如果没有坚定的信念和外在的推动,英语教师就会陷入教学困境。同时,当英语教师面对各种质疑声时,他们很可能会选择放弃提升自己或选择得过且过。这些现象并非中国教师独有。在TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)大会上,来自世界各地不同年龄、不同肤色的与会者都表达了同样的困境。

中学英语教师并非比别人弱,而是英语教学的特殊性使得他们看似技不如人。当我们将这些现实困境转化为中学英语教师专业学习的反思对象和研究课题时,我们发现中学英语教师要想实现专业发展,必须得解决“如何让中学英语教师摒弃自卑,有更多的勇气面对时代挑战?”与“如何使中学英语教师研修也像学习一样,有切实可行的路径?”这两个迫切的问题。笔者认为,应从以下两个方面着手解决上述两个问题:

首先,充分了解自身优势,树立自信与自觉意识。中国的中学英语教师要看到自身的优势和本族语英语教师(native speaker English teacher)所不具备的能力。诚然,本族语英語教师对英语更敏感,语感更准确,发音更地道,其教学更自信。但是英语为非母语的中学英语教师有自己的优势,他们曾经也是外语学习者,遇到过与学生相似的困难和母语负迁移的“挑战”,更有同理心和包容度,对学生的错误更易理解和发现,并从中总结原因、抓住契机,找到解决问题的路径[2]。这些问题对学生来说,是宝贵的资源,教师通过一定的算法或模型指导,就能增强学生的算力,最终使学生“升级换代”。同理,中学英语教师的专业学习也要聚焦英语教学过程中的真问题——各种疑难杂症,提供一套行之有效的模式(算法),使教师做到“身—心—境”结合,提升现场学习力(算力)。当中学英语教师能够用实践反思者的思维自觉审视问题时,其教学效能感也会不断提升。

其次,由教师研修向教师专业学习转变,即由外在推动转向内在驱动自身发展。“无论是作为‘人的教师还是作为‘教师的人,教师都是反思性存在”,“唯有在反思中不断地生成自我、发展自我、完善自我,并提升反思境界,才能实现教师的专业发展”[3]。换言之,教师不仅要进行个人的自觉反思,还要通过团队协作交流反思,提升反思境界,完成反思的技术性超越。《义教课标》在“课程实施”中首次将“教学研究与教师培训”置于与“教学建议”“评价建议”等条目并列的大类,明确指出“教师是确保英语课程有效实施的关键要素”[4],并在第一条中就建议要“凝聚智慧,建立教师学习和研究共同体”[5],在课程层面倡导和强调教师学习的必要性。

二、教师专业学习的理论依据

(一)最近教师发展区

教师在团队中学习和研究要遵循学习原理,找到学习的最近发展区,即通过发现教学的难点、痛点,进行精准有效的学习引领,使其真正成长。最近发展区是一个学习者能够达到和通过指导可以达到的差异性区域[6]。学生若想突破自己的边界,上升到新的高度(中国古人所说“跳一跳摘桃子”的境界),需要教师合理运用支架帮助学生。此时教师就成为那个重要的“中介者”,或曰催化剂、助燃器。如果教师培训师能够成为那个重要的“中介者”,那么教师专业学习完全可以上升提高。所以,教师培训要充分利用最近发展区,提升教师专业学习的能力,Warford称之为“最近教师发展区”[7]。一旦能转变教师培训的理念,使教师培训成为教师专业学习,将“要我学”的被动局面扭转为“我要学”的主动追求,就能使共同体中的学习者成为参与活动、体验学习的主角,突显主体性。

(二)ICAP学习方式

ICAP(由Interactive、Constructive、Active、Passive四个单词的首字母构成)学习方式认为学习方式可分为被动、主动、建构、互动四类,分别对应储存、整合、推断、协同推断这四种不同的知识变化过程,随之带来记忆、应用、迁移、共创四种学习结果[8]。可见,改变学习方式可以改变知识的获取方式,最终导致不同的学习结果。四种学习方式在学习中各有外显行为,以听讲座为例:被动学习方式的表现形式为单纯听讲,只听不做,只能获取最浅层的识记和理解,思维层次属于识记层面;主动学习方式的表现形式为能做笔记,听完能复述,能主动问答,思维层次开始从识记上升到理解层面;建构学习方式的表现形式为能反思,能画概念图,能主动提问,思维层次从理解逐步进入应用层面,逻辑性和评判性思维能力不断提升;互动学习方式的表现形式为能在小组活动中进行有效交流,能表达观点、开展辩论,能参与任务型、项目化的活动,达成主动迁移,思维层次属于最深层次的理解层面,评判性和创新性思维能力不断提升。教师专业学习要从主动学习开始,通过建构学习与互动学习,达成迁移目标,改变知识获取的路径,建立结构化知识,最终获得良好的学习效果。

(三)具身认知理论

教师专业学习具有具身性。具身认知理论认为,身体是学习的工具,是可以用于体验的载体。长期以来,教师的学习状态是受训教师与教师培训师隔着“遥远的距离”,教师培训师对着课件和电脑讲授,受训教师一味听、记,是一种“单一线性的专家—教师之间的观念传递”[9]。受训教师的学习是离身的:只有身体的机械操作,没有思维的深度加工;只有符号的复刻,没有情感的融入。在这种学习状态中,教师的身体及个人经验常被“悬隔”,表现为一种群体“平均态”的被动知识获得。教师身体感知、情绪参与、个性化需求的缺失,影响了他们在特定学习场域中的学习信心、期待和效果[10]。具身认知理论遵循身心一体原则、心智统一原则、身体根植于环境的原则[11],强调建构与教育场景相匹配的环境,使教师在教育教学的发生现场或模拟现场加深体验和情感投入,在临场感中解决问题,在“以身体之、以情感之、以心验之”[12]的过程中生成自己的产品,提升现场学习力。

三、中学英语教师专业学习的路径优化

(一)中学英语教师专业学习的成长路径及存在的问题

中学英语教师专业学习的路径有两种:一种是嵌入式,另一种是延展式。前者主要运用于校本教研中,它将教研嵌入教学实践中,边反思边改进,是一种基于情境解决真问题的有效路径。后者主要运用于走出校园集中进行的专题短期培训中。但目前这两种路径在实际操作中都会出现被动、离身状态。

校本教研的被動、离身状态表现为:其一,教师不是嵌入式研究问题,而是沉浸式批改学生作业;其二,教师看似在听课做笔记,实则在电脑的掩护下统计学生分数,给家长回信,完成明天要交的教案,看短视频,等等;其三,教师在评课时一片和谐,“你好我好大家好”,看似一片祥和,却因缺乏认知冲突,无法诊断问题。

专题短期培训的被动、离身状态表现为:其一,教师抢着坐最后一排的座位,其意图是方便自己的各种“自由行为”,甚至随时离开;其二,教师习惯找自己最熟悉的同事、同地区的教师开展小组合作任务,且资历较老的教师将小组合作任务推给年轻教师,不评职称的教师将小组合作任务推给要评职称的教师,年轻教师则将小组合作任务推给经常上公开课的教师;其三,教师听课时忙于“拍”课件、记笔记、看手机,一旦提问,则“沉默是金”,课后急匆匆“赶路”,不愿与教师培训师、同伴交流。

以上这些行为都是被动学习的表现,即便有主动学习,也没有深度的学习效果。出现这种现象的原因有二:

其一,学工矛盾。中学英语教师除了要承担教学工作,往往还要担任班主任工作,应对各种检查等,工作琐碎,时间碎片化。他们只能利用教研时间“零敲碎打”地批作业,也就无心听课和评课。他们的研修多是外力作用的结果,不是自愿的参与,培训内容不是他们想要的,培训形式单一。同时,大多数教师觉得专家评课与自己没有多大关系。只有那些要评职称的、要参加比赛的教师会投入其中。至于专题短期培训,教师参加这种项目往往只是为了获取学分,而不是真正出于学习提升的目的。当管理严格时,他们甚至会抱怨“就你们管得严,其他培训班可不这样”。可见,教师参加培训时缺乏“身—心—境”的结合,是外在推力作用的结果,缺乏学习内驱动力。

其二,路径依赖。教师专业学习的组织方式仍然沿袭传统的讲授型、记忆型教学模式,始终是教师培训师侃侃而谈,教师忙于拍照、记录,常常出现教师“听时很激动,过后一动也不动”的局面。即便有的教师“动一动”,但往往也是复制教学案例,并没有深入思考如何因材施教、因地制宜。恰恰是这样的状态却成为教师专业学习的舒适区,他们对无须动脑动手的灌输式培训如鱼得水,习惯成自然。他们不觉得有何不妥,反而还觉得能看到丰富的课件,有一种“满载而归”的满足感。

(二)两种路径的优化

要想打破教师专业学习存在的恶性循环,就必须优化教师专业学习的路径,完善教师专业学习的组织方式,精准投放学习内容,让学习内容从浅层到深层、从宽泛到精准转变,学习样态从离身到具身转变。具体而言,两种路径要采取更有针对性的模式,即校本教研可采用“四备三思”模式(该模式参照了2018年国家级教学成果二等奖《让学生成为主动学习者——一所薄弱初中全面提升教学质量的成功密码》的成果),专题短期培训可采用“PET协同”模式。

1.校本教研:“四备三思”模式

在基于校本教研的教师专业学习中,反思是关键。一般而言,反思有两种形式:一种是专业性实践反思,一种是团队共同体学习反思。其中,专业性实践反思是教师基于自己的教学实情,在教学情境中发现真问题,进而探究和改进问题的实践过程,它倡导知行合一,是系统化、结构化改造和提升教师专业学习能力的过程,具有针对性和实操性。

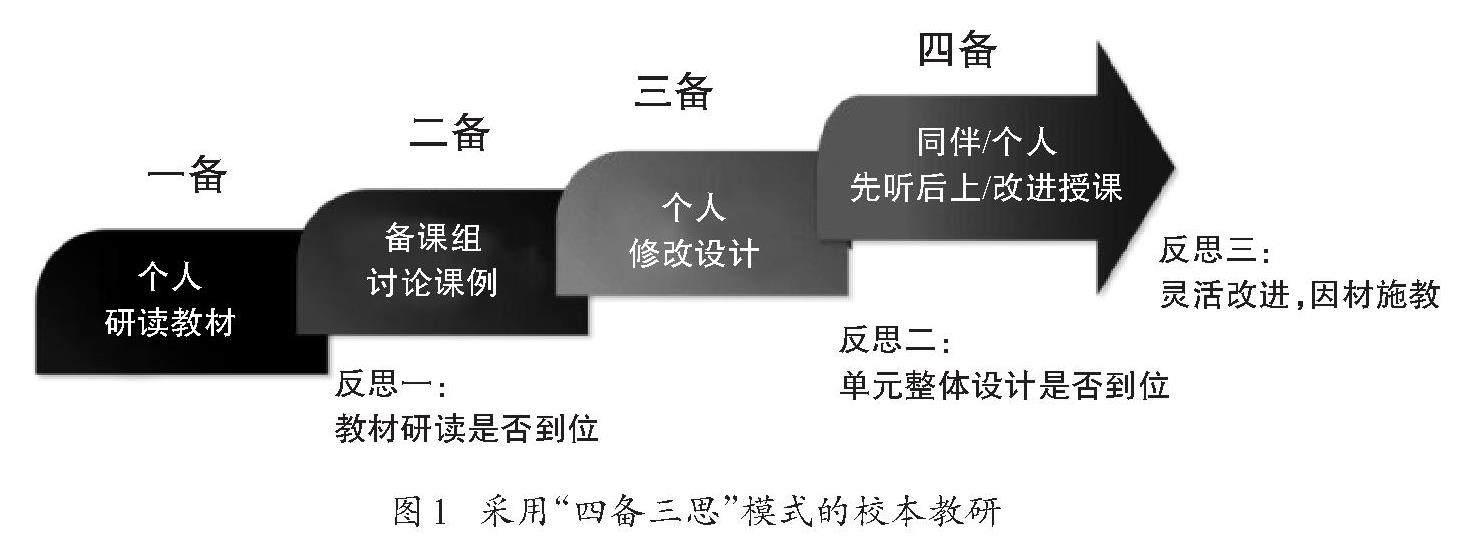

采用“四备三思”模式的校本教研是同组教师从个人研读教材到最后授课要经过四次备课和三次反思的教研模式(具体做法如图1所示),兼具专业性实践反思和团队共同体学习反思两个特点,可以确保课堂教学质量。

由图1可知,采用“四备三思”模式的校本教研分四个步骤进行:

步骤一(一备):每位教师认真研读教材,明确目标,设计出大致的教学案例。

步骤二(二备):备课组集体备课,讨论出一份完整的教学案例。具体而言,由一位教师主讲整个单元教学设计,另一位教师介绍其中某一具体课例,备课组其他成员提出修改意见。这一步骤会邀请专家或骨干教师进行点评。

步骤三(三备):由个人基于自己的班级特点进行针对性的教学设计改进,做到因材施教。

步骤四(四备):先听后上。第一节由主备课教师授课,同一年段其他教师听课。结束后,主备课教师听取同伴反馈,对自己的设计进行适当改进,调整后再去平行班授课,其他教师通过观摩及时调整设计后去自己班级正式授课。

以上四个步骤分别对应四次备课,采用教师个人和教师团队相结合的方式,促使教师通过不断反思改进教学设计质量,使备课一次比一次更精准。第一次反思在步骤二中进行,重点关注自己备课时的教材研读是否到位等。第二次反思在步骤四的听课过程中进行,主备课教师听取其他教师提出建设性意见的过程就是团队成员共同反思的过程,同时他着重对自己单元整体设计的逻辑性、可行性进行反思,并思考“我的课堂有哪些可以改进之处?”“为何同伴的想法是新颖的?”“我的问题根源在哪里?可以怎样改进?”等。第三次反思在步骤四后进行,要求教师对照自己的教学实践,聚焦重难点问题进行课后“即时反思”,同时思考“目标是否达成?”“不同班级所采取的不同方式是否有效?”等。这也可以为后续的课例研究作准备。

当然,有的教师会认为,采用“四备三思”模式的校本教研太过烦琐,不容易坚持。笔者认为,要想使采用“四备三思”模式的校本教研发挥最大化效益,应从以下三点着手:一是必须由学校教务人员科学排课,精心组织,确定流程,统一执行,在制度上保证“先听后上”成为可能;二是必须保证第一节课后有足够的时间让教师进行微教研;三是各教研组长必须认真组织,逐步提高教师专业学习的自觉性,提升教师的反思能力。在坚持一学期后,当教师发现自己的教学有“真起色”时,便会自觉支持,反思也会成为习惯。

2.专题短期培训:“PET协同”模式

最近发展区理论认为,学习的最佳效果来自教学内容中基于经验又高于经验的“那个区域”,它既能引发学生的认知冲突,吸引学生的参与,又能引领学生基于过去的知识经验,提升自己。教师专业学习和学生学习在这方面的需求是一致的。最近教师发展区理论将教师专业学习分为他人引领、自主学习、内化、外显四个阶段。“PET协同”模式就是指由大学教授、教研员及其他专家和中小学骨干教师三方协同的研修共同体[13],它可以充分發挥理论与实践相结合、专业互补、分工不同带来的优势。当中学教师专题短期培训囊括在校师范生时,该模式又可以升级为一种亚模式,即S-PET协同育人模式[14],其是指把本科师范生、教育学硕士生等职前教师融入其中,通过观摩式、替代式、沉浸式等路径促进各方成长,形成协同育人的模式。

教师培训师常常以为教师参加培训机会难得,应该多给他们一些信息和资源,于是让各种新的概念、技巧和信息一股脑地“冲击”进入他们的大脑,结果造成他们短时记忆的“信息过载”,大脑的学习系统随之关闭。这种做法如同暴饮暴食,非但不能增加营养,反而会造成胃部负担过重,出现消化不良甚至更为严重的问题。因此,一次讲清一个问题,目标明确,针对性强,有记忆、理解思维层次,更有应用、实践思维层次,才有可能使输入得到及时正常的“消化”,成为“有益于健康的营养物质”。学习是一种变化和适应的过程,突显学生适应新信息、新变化的能力。正因如此,教师培训师的重点应在于促进学习者的改变,而不是单向传送信息[15]。

下面以“英语单元整体设计与项目化学习”这一培训主题为例进行具体阐述,它由教研员组织培训项目,邀请大学教授担任教师培训师,为研修教师作有关英语单元整体设计与项目化学习的主题讲座,时长为一天(八课时)。教师培训师将单元整体设计的学习过程依托项目化学习方式展开,让教师通过五个步骤的参与体验、同伴互助,完成一个项目的设计,而这份设计刚好是一份单元整体设计方案。具体步骤如下:

步骤一:专家引领。教师培训师简明扼要地介绍单元整体教学的理念、设计原则、主要步骤以及文本研读的关键层次,引领教师熟悉相关陈述性知识,激活教师的已有图式。

步骤二:自主学习。教师自己研读单元文本,理解相关内容,为后续小组研讨做好内容上的准备。

步骤三:合作交流。4~5人一组进行文本解读,设计出一份单元整体教学的逻辑图谱,并明确各课时的目标、主要活动及作业,要求分工明确,有人担任主汇报,有人担任主汇报的助手,有人参与对其他小组的评价。这是建构知识、不断内化知识的过程。

步骤四:展示评价。各小组展示设计的作品,并在限定时间内解读设计,接受大家的评价。这是学习外显的过程。

步骤五:反思改进。借助其他小组评价、本组同伴回应问题等方式,明确各组存在的不足,学习其他组的设计内容。活动结束后以小组为单位再次修改设计的作品,并上交修改前和修改后的作品作为培训考核作业。这是核心步骤,因为没有反思改进的教师专业学习依然不能做到真正的内化。

教师培训师在培训的尾声先展示自己设计的作品并进行简单的解读,以起到结课与升华的作用,然后宣布刚才大家所参与的整个过程便是项目化学习的主要流程,以使教师通过体验决定是否回到学校后在自己的课堂中尝试该模式。

这种方式具有以下四个优势:一是遵循最近教师发展区理论,有利于提升教师的学习力;二是突显具身学习的特点,生动真实,且参与方式多样,涉及面广,可以给教师留下深刻的印象;三是教师自己动手设计的作品与教师培训师提供的作品进行对比的做法可以使教师印象更加深刻,进而开展深入的反思;四是整个学习采用归纳法,易于教师发现问题、分析问题,有助于提升教师总结归纳的能力,加深教师对理论的理解。总之,以往通过“谆谆教导”而难以记住的规则、方法、原理通过项目制作全过程体验让教师产生直观的认知,并在团队互助中得到内化和外显,突显“做中学”。

四、结语

教师专业学习的目的不只是为了完成培训和获取学分,更是为了学生的将来。为教师而设计的研修任务应是“为素养而教,以学习促能力”的任务,是基于教师研修者的学习目标,为他们今后在自己的课堂中通过优化教学方式使所教的学生具备英语核心素养作准备的任务。因而,教师要先行,在自己的学习过程中不断开发潜能,提升学习力和教学力。无论是采用“四备三思”模式的校本教研还是采用“PET协同”模式的专题短期培训,都需要组织者以身心融合为理念,以目标为导向,以活动为载体,让研修者在研修过程中勤于思考,积极参与,深入体验,产出作品,感悟成长。

参考文献:

[1]黄源深.思辨缺席[J].外语与外语教学,1998(7):1,19.

[2]谢萍.新世纪英语教学理论与实践教程[M].上海:上海交通大学出版社,2021:7.

[3]李长吉,张晓君.教师反思的三重境界[J].课程·教材·教法,2023(10):139-147.

[4][5]中华人民共和国教育部.义务教育英语课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:74,75.

[6]VYGOTSGY L S. Mind in Society[M]. Cambridge: Harvard University Press, 1978: 86.

[7]WARFORD M K. The zone of proximal teacher development[J]. Teaching and Teacher Education, 2011(2): 252-258.

[8]CHI M T H, WYLIE R. The ICAP framework linking cognitive engagement to active learning outcomes[J]. Educational Psychologist, 2014(4): 219-243.

[9]陈向明,王志明.义务教育阶段教师培训调查:现状、问题与建议[J].开放教育研究,2013(4):11-19.

[10]许芳杰.具身理论视角下教师现场学习力的核心要义及提升路径[J].教师教育研究,2023(5):29-34.

[11]叶浩生.身体与学习:具身认知及其对传统教育观的挑战[J].教育研究,2015(4):104-114.

[12]罗祖兵,郭超华.知识学习的体验屬性及其教学意蕴[J].教育研究,2019(11):81-90.

[13]肖正德.“PET研修共同体”的文化特质与运行模式[J].中小学教师培训,2021(4):8-11.

[14]谢萍.S-PET协同育人模式的路径与机制研究[J].浙江外国语学院学报,2022(5):68-73.

[15]斯托洛维奇,吉普斯.交互式培训:让学习过程变得积极愉悦的成人培训新方法:第二版[M].屈云波,王玉婷,译.北京:企业管理出版社,2016:25.