行业特色高校交叉基础研究管理工作路径探析

朱桐 崔婧靓 高新华 邢孟道

摘要:加强高校基础研究建设,推动高校学科交叉融合,促进科技原始创新,对高校“双一流”建设具有举足轻重的意义。针对行业特色高校交叉基础研究管理工作中的问题,文章结合工作实际展开论述,探索新时代背景下高校交叉基础研究管理路径,并以创新改革为抓手,从顶层规划、人才引育、平台建设、评价体系、合作交流等方面探索工作路径。

关键词:行业特色高校;交叉基础研究;创新改革;管理工作

一、国内外发展形势分析

在世界现代化的历史长河中,科技强国成为各国发展的主旋律。如今,中国正在努力建设世界主要科学中心、重要人才中心和创新高地。我国在世界知识产权组织等机构发布的《2022年全球创新指数》中位列第11位,进入从全球创新跟随者、参与者转向引领者、贡献者的关键阶段,科技自立自强、建设科技强国的基础日益厚实。世界主要发达国家普遍强化基础研究战略部署,全球科技竞争不断向基础研究前移,以美国为代表的一些发达国家之所以能保持科技发展的国际领先地位,主要在于其拥有一批一流研究型高校。迄今为止,影响社会发展进程的重大科技成果,有70%甚至更多是诞生于研究型高校。

2023年,QS世界大学排名中,加州大学伯克利分校位居第27位。该校学科发展均衡且实力极为强劲,其化学、物理学、材料科学、数学等专业均位于世界前列。该校充分重视交叉基础学科研究,以劳伦斯·伯克利国家实验室为平台,取得大量跨学科研究成果,为20年间荣获12个诺贝尔奖项提供强有力的支撑,并逐渐发展出了多学科交叉的研究方向,如医学物理学、纳米科学、生物有机化学、放射探测技术等。该校建立了一个名为“ORUs(组织化科研单位)”的多学科交叉研究中心,旨在推动多学科交叉研究,作为重大科学问题的探索与组织单位。

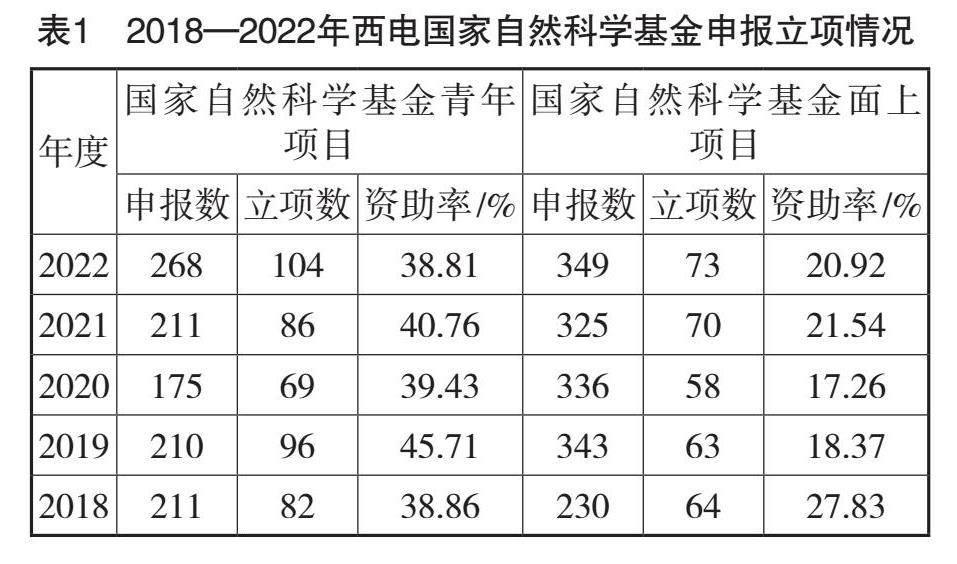

自“十二五”规划以来,陕西省获得国家自然科学基金项目8 389项,获资助44.63亿元,居全国第7位。陕西省自然科学基础研究计划共安排项目3 189项,资助经费总额超过1亿元,通过国家、省两级自然科学基础研究项目的支持,陕西省基础研究的学科优势得到充分发挥。西安电子科技大学(以下简称西电)是以电子与信息学科为特色,工、理、管、文、经等多学科协调发展的全国重点大学。西电作为行业特色型高校,在交叉基础研究等方面取得了一系列进展。表1为2018—2022年西电国家自然科学基金申报立项情况,研究领域主要分布在信息科学部,地球科学部、化学科学部、数理科学部等少有立项。

近5年,西电共获陕西省科技计划项目资助770项,其中陕西省基础研究类项目476项,占立项数61.81%,资助经费占总经费18.81%。一方面,西电继续巩固和保持电子信息特色与优势;另一方面,西电积极开展具有带动新兴学科、基础学科、交叉学科形成和发展的研究,从实践中落实“追赶超越”。

二、行业特色高校在交叉基础学科发展中的优势

重大原始创新成果往往萌发于深厚的基础研究,产生于学科交叉领域,所以行业特色高校要用好学科交叉融合的“催化剂”,加强基础学科培养能力,打破学科专业壁垒,对现有学科专业进行调整升级,成为交叉基础研究的主力军和重大科技突破的生力军。交叉学科与基础学科之间存在密切的联系且相互依赖,交叉学科强调不同学科间的融合与交流,基础学科则注重对学科本质和基本理论的探索。交叉学科的发展需要基础学科提供坚实的理论基础和研究方法,而基础学科可以通过与交叉学科的合作和交流,获得新的研究思路和方法。行业特色高校的学科种类丰富,既是其教育特色和优势,又是人才培养和科学研究的客观要求。行业特色高校各学科间应互通有无,相互支撑,促进交叉,共同发展,进而形成良好的学术生态和育人环境。例如,在微波遥感领域,基础学科(如地球科学、生物学、物理学)与交叉学科(如遥感科学与技术)的合作研究,为地质勘探、环境监测、农业、林业、城市规划等领域提供更为广泛的应用。因此,行业特色高校应发挥自身优势,推动交叉学科与基础学科之间的交流和发展。

三、行业特色高校在交叉基础学科发展中存在的问题

目前,行业特色高校在交叉基础学科发展中存在的问题和挑战,主要包括顶层设计缺乏、青年拔尖人才断层、科研国际化推进难、评价体系与制度不完善、交叉基础研究文化氛围不浓等。

(一)顶层设计缺乏

行业特色高校由于历史需求与发展,学科结构比较单一,尽管特色专业优势很强,但是缺乏对交叉基础研究的有力支持,从而制约了其持续发展。另外,在我国高等教育管理体制改革之后,行业特色高校从单一学科变成了多学科,缺少科学的学科规划和指导,导致新兴学科与传统、优势学科的交叉融合程度不高,行业特色不明显。

(二)青年拔尖人才断层

行业特色高校的学科面较窄,研究方向同质化严重,相近领域易出现人才“内卷”现象,交叉、基础、新兴方向发展起步晚,规模小,对青年拔尖人才缺乏吸引力;缺少面向交叉基础研究实体机构的人才培养配套政策,相关方向的青年教师缺少科研助手,将很大程度上制约新兴、交叉、基础研究方向青年科技人才发展。

(三)科研国际化推进难

近年,受不可抗因素影响,高校国际化实质性科研合作减少,人才国际学术交流进程放缓,国际学术论坛线下举办存在困难,一些机构和政府减少了对国际合作的资金支持,影响了国际深度科研合作的开展。同时,不同国家和地区的专家学者存在语言与文化上的差异,可能导致合作难度增加。

(四)评价体系与制度不完善

制度创新是教学改革的基石,但目前行业特色高校支持基础研究和跨学科研究的内外体制机制还不健全。现有的传统学科研究组织制度体系使得交叉学科研究行为和成果面臨着难以评估、不能纳入考核与晋升评价范围,以及交叉学科团队合作工作量难于量化等问题,从而制约了交叉学科研究的发展。

(五)交叉基础研究文化氛围不浓

行业特色高校交叉基础研究支持来源以国家自然科学基金项目和省市自然科学基金项目为主。以西电为例,虽然国家和地方不断加大自然科学基金经费的投入,学校的获批项目数和经费量稳步增长,但主要依靠项目申报方式且学科领域不够离散,存在不确定、不稳定性因素。高校科研环境普遍存在重应用、重效益的现象,过于关注科研活动的短期效益,部分研究人员不愿意从事周期性长、风险性高、社会效应低的交叉基础研究,易忽略交叉基础研究带来的长期科学价值。

四、行业特色高校交叉基础研究管理工作的路径

(一)打造资源政策高地——优化顶层规划与制度,以“有组织科研”引领发展

针对研究方向相对离散的问题,行业特色高校应根据学科方向进行顶层设计、优化布局,下定决心对交叉基础研究工作进行实质性支持,如创新体制机制和管理模式,制定有利于基础研究、原始创新的评价制度。西电于2018年成立前沿交叉研究院作为创新特区,实行“中心主任负责制”及“团队考核制”,坚持“多元、开放、包容、流动”原则,与学校管理部门、各学院形成联动,共同发挥主观能动性,树立服务科研的核心意识,为交叉基础学科跨越式发展提供支撑。

(二)开辟引育人才特区——引进新领域拔尖创新人才,培育红色基因传承人

行业特色高校引进或培育一批国家级青年人才,是学科可持续发展与发展新兴、交叉学科的关键。行业特色高校要充分重视青年科技人才成长,增强对青年拔尖人才的吸引力,提供具有国际竞争力的薪酬待遇和工作条件,面向海内外引育一批具有国际水平的战略科学家、创新领军人才、青年学者,充实研究人才队伍。西电前沿交叉研究院根据学科发展方向和师资队伍规划引进人才,着重引进学科方向带头人、青年拔尖人才、博士后研究人才,创造和谐自由的科研氛围,培育站在新兴交叉学科点上的青年科学家。

(三)建设学科发展平台——发展新兴交叉学科方向,开辟新领域、新赛道

行业特色高校发展交叉学科是知识迭代融合的内在需求,是学科外延发展的必然趋势。教师要以问题为导向,发展交叉基础学科方向,促进学科之间对话交流;打破学科间壁垒,在交叉基础学科领域培植新的学科生长点。西电前沿交叉研究院组织实施“交叉学科培育项目”,加强理工、医工、工管、文理等多学科交叉研究,鼓励在新方向做出探索,进一步繁荣交叉学科,发展交叉方向,组合交叉团队,培育交叉人才。

(四)培育科研合作基地——谋划重大科研项目,推动建设前沿科学中心

行业特色高校科学研究应瞄准世界科技前沿和国家经济、社会、安全发展重大需求中的关键问题。面向量子信息、人工智能、集成电路等前沿领域,西电前沿交叉研究院设立“前沿交叉专项基金”,预期孵化一批具有前瞻性,战略性重大交叉类、基础类项目。行业特色高校应在交叉基础学科领域建设学科交叉科研基地,吸引优秀学者投身交叉研究,联合高校、科研院所、相关企业等建设科研基地,推动省部级、国家级科学中心建设。

(五)搭建国际交流中心——营造国际学术交流氛围,探索中外科研深度合作

一方面,行业特色高校要坚持把自己的研究做好,持续提高科技自主创新能力,在一些优势领域打造“长板”,夯实国际合作基础;另一方面,其应以更加开放的思维推进中外科研交流合作,提高国际科研交流能力。同时,行业特色高校要发挥平台国际化优势,引入新兴科研方向,以科研合作拉动国际交流、人才培养;开展形式丰富的国际交流活动,探索国际胜任力人才联合培养新模式。

参考文献:

[1]李鹏虎,王梦文.世界一流大学如何实施跨学科组织改革:基于領导力视角的分析[J].高等工程教育研究,2022(1).

[2]王新瑞,王大伟,傅卓佳.世界一流大学跨学科研究模式探析:以加州大学伯克利分校为例[J].高等理科教育,2021(4).

[3]茹宁,李薪茹.突破院系单位制:大学“外延型”跨学科组织发展策略探究[J].中国高教研究,2018(11).

[4]洪大用.在学科交叉的基础上推进交叉学科健康发展[J].大学与学科,2022(1).

[5]赵勇,林丽娇,曲瑛德.我国行业特色高校的发展形态与评价研究[J].大学与学科,2022(1).

[6]袁广林.综合交叉学科发展的组织建构和制度设计:基于我国大学创建世界一流学科的思考[J].学位与研究生教育,2018(7).

(作者单位:西安电子科技大学)