明清时期女性画家群体研究

王洪斌 向思雅

[摘要] 明清时期,女性画家的人数明显增加,主要分布于江苏、浙江等地。当时,部分女性画家开始追求经济独立,选择以鬻画为生,还有一部分女性画家产生了职业追求,或成为职业画家,或成为私塾教师。也有一些女性画家开始从事创作和出版活动,且得到了文人群体的赏识。心学的兴起使程朱理学的思想禁锢得以松动,女性的才能得到了进一步发挥。女性画家群体的兴起与江南商贾、书画世家对女性教育的重视分不开。女性画家群体的兴起促进了文化艺术的进一步传播,在一定程度上拓展了女性群体的社会活动空间。

[关键词] 明清 女性画家 群体研究

在古代男权社会的主导下,女性画家常被有意无意忽略。她们的作品很少示人,也很少流传下来。我们很难在画史著作中看到关于她们的记载。唐代张彦远的《历代名画记》中仅记载了一位皇室女画家,即吴王赵夫人。此后,北宋时期由官方主持编撰的《宣和画谱》仅记载了3位女性画家,南宋时期邓椿的《画继》中也只收录了7位女性画家。北宋郭若虚所著《图画见闻志》中,收录了从唐会昌元年(841)至北宋熙宁七年(1074)的284位画家,其中无一位女性画家。直到明清时期,越来越多的女性画家才开始被载入画史,而且出现了专门收录女性画家的《玉台画史》。

《玉台画史》共收录女性画家二百余人,其中明清时期的女性画家约占总数的60%以上。由此可见,明清时期女性画家的数量相较于其他朝代明显增加,而且部分女性画家开始走出家庭,同男性画家一样参加文人雅集、作画吟诗,甚至可以收徒、鬻画为生,成为中国绘画史上的一个独特现象。

一、明清时期女性画家群体概况

(一)人数显著增加且集中于江南地区

中国古代女性“丹青之在闺秀,类多隐而弗彰”。很多女性画家的作品不肯轻易示人,或毁于自己之手、或毁于兵火之灾,很少流传下来。《金陵琐事》记载,马氏名闲卿,号芷居,陈鲁南夫人,善山水白描。其“画毕多手裂之,不以示人”,曰:“此岂妇人女子事乎?”[1]由于封建社会女性地位低下,在以男性为主导的传统画坛中,很多女性画家没有被辑录进画史之中,大多不为人所知。汤漱玉的《玉台画史》是我国第一部专门记载历代能书善画女性的画史著作。

汤漱玉,约乾隆六十年(1795)生,咸丰五年(1855)卒,汪远孙妻,好读书,知诗文。《玉台画史》的体例仿照的是清代厉鹗记载女书法家的《玉台书史》,辑录了历代文献中对女性画家的记载,征引书目近百种。这部专史一改之前将女性附录于男性之后的画史写法,将女性作为画史主体看待。全书依照画家身份,将女性画家分为宫掖、名媛、姬侍、名妓四门,记载了从传说中的虞代舜妹嫘起至清道光朝名媛丰质为止,共233位女性画家。《玉台画史》中载录了明代女性画家102人,清朝建立伊始至嘉庆期间的女性画家60人,元代以前的女性画家15人,其中两宋时期34人,元代9人。[2]虽然目前学界很难确定汤漱玉辑录《玉台画史》的标准,但她依据当时存在的史料,将女性画家辑录成史,在清代的社会环境下确实难能可贵。这部画史也为后来学者研究中国历代女性画家群体留下了可靠的史料。

明清时期的女性画家在地域上呈现聚集性,尤其是地处长江三角洲和杭州湾的江苏、浙江两省是女性画家群体的集中之地。明清时期,江南地区不仅商品经济发达,且造纸业、印刷业等手工业繁盛,同时也是文人、官宦世家的聚集地,有着良好的文化氛围。这些家族的女性成员在自觉或不自觉间耳濡目染地接受了笔墨的熏陶,开始研究诗歌、绘事。在《历代妇女著作考》收录的明清女作家中,出身于书香世家、官宦人家的女性多达2895人,占总数的74.52%。无独有偶,明清女性画家一般也成长于文化底蕴深厚的书香世家或官宦家庭,她们的祖父、父兄或丈夫、亲戚等或多或少有人擅长诗歌、绘画。

《玉台画史》辑录明代名媛画家59人,除了吴娟、姚夫人是安徽人,崔子忠妻女、范道坤是山东人,林媛是福建莆田人,周炤是湖北江夏人外,大部分人都出生于江苏和浙江的书香世家或官宦家庭。比如,《玉台画史》中辑录的戴氏是明代浙派绘画创始人戴进之女,钱塘人。仇氏是“明四家”仇英之女,太仓人。沈氏是沈宜谦之女,江宁人。卢允贞是倪岳(1444—1501,进士,礼部、吏部尚书)之妻,上元(今江苏南京)人。叶小鸾是工部主事叶绍袁之女,苏州吴江人。孙氏是孙隆(1397—1458,徽州知府,善琴棋书画,精绘画,尤喜画花鸟、草虫,最擅梅花,史称“梅花太守”“孙梅花”)之女,瑞安人。张玉祥是张宁(进士,福建长汀知府)之女,海盐人。

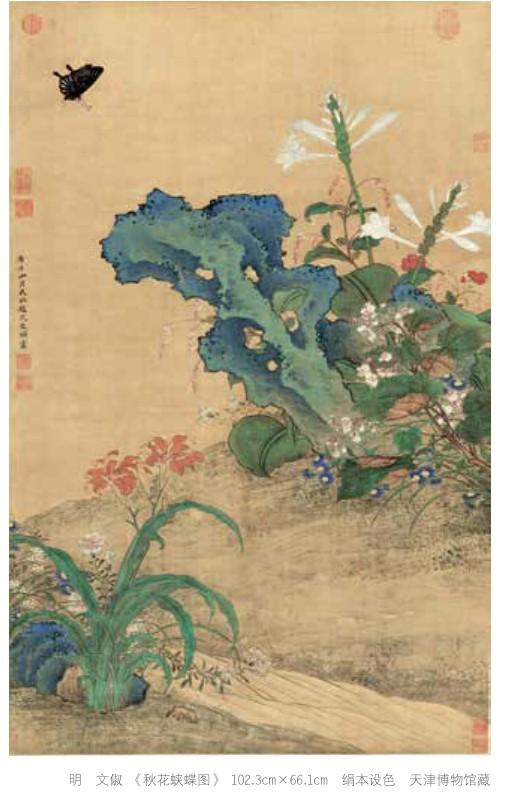

《玉台画史》辑录清代名媛画家36人,除了龙夫人是江西人、金淑修是湖北人、徐蓉是湖北人、姜桂是山东人、卞氏是辽宁人外,其他31人都来自江苏和浙江,占总数的83%以上。这些人同样也大都出身于书香世家或官宦家庭。比如,王端淑是山阴人,江西佥事、南明鲁王政权礼部尚书王思任之女。馬荃是常熟人,其父马元驭、爷爷马眉皆擅绘花鸟。恽冰是武进人,恽寿平族曾孙女。深厚的家学使她们能自幼接触到家中所藏书画,并有机会拜师学艺或者时常观摩学习。

(二)女性画家的地位明显提升

明清时期,随着商品经济的发展,部分女性画家不仅可以参加雅集、吟诗作画,还能游历山川、增长见识,同时还得到了当时文人雅士的普遍认可。有的女性画家依靠卖画维持生计,或者作为职业女塾师活跃在特定地域,这说明彼时女性画家的地位有所提升。

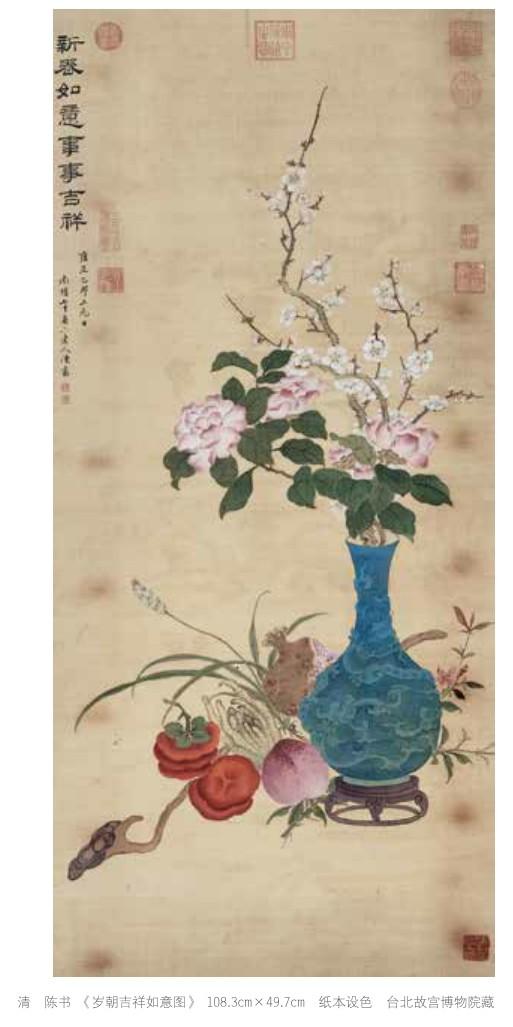

第一,以鬻画为生,基本实现经济独立。在封建社会,女性不仅在身份上依附于男性,在经济上亦是如此。明代中后期,随着资本主义经济开始萌芽,尤其是江南地区重商观念的普及,书画市场变得活跃起来,部分女性画家开始鬻画为生,以此补贴家用,并开始追求经济上的独立。根据画史记载,彼时一些女性画家在生活无以为继的时候,可以同男性职业画家一样选择鬻画补贴家用。《国朝画征录》记载,女画家黄媛介“乙酉城破家失,乃转徙吴越间,饔飧于诗画焉”。《妇人集》中也有记载:“皆令诗名噪甚,恒以轻航载笔格诣吴越间,僦居西泠段桥头,凭一小阁,卖诗画自活。稍给,便不肯作。”[3]《画徵绿》中云:“陈书,号上元弟子,晚年自号南楼老人,秀水人……尝卖画以给粟米,虽屡空,晏如也。”[4]

第二,女性开始焕发自我意识,产生了职业追求。封建社会的女性大部分在家相夫教子,从事一些家务劳动和女红,很少有职业上的追求。明清时期,部分女性开始从事塾师、诗人、画家、作家等过去只有男性才能从事的职业。比如,王端淑不仅长于绘制花草,而且工诗文、精通史学,是一位多产的诗人和作家,一生的精力都放在了著书立说上,著述宏富,甚至以丈夫的名义撰写了大量的诗歌、书信、墓志铭,还曾替丈夫举办赛诗会等,广泛介入了公众活动。清代王士禄《然脂集》记载,王端淑著有《吟红集》三十卷和《玉映堂集》《史愚》《留箧恒心无才宜楼诸集》,辑有《历代帝王后妃考》,还选辑明代以来妇女诗文,编成了《名媛诗纬》和《名媛文纬》二书。[5]

除王端淑外,女画家黄媛介善山水、工诗赋,曾和以商景兰为代表的祁氏女诗人群体关系密切,并成为祁氏家族的闺塾师。商景兰在《赠闺塾师黄媛介》一诗中高度赞扬了黄媛介的才学,诗云:“门锁蓬莱十载居,何期千里觏云裙,才华直接班姬后,风雅平欺左氏余。八体临池争幼妇,千言作赋拟相如,今朝把臂怜同调,始信当年女校书。”[6]正是这种自我意识的觉醒,使得当时的才女们越来越不满足于过去所扮演的“从”“卑”角色,开始希望获得一种与男性对等的身份。

第三,从事创作活动和出版工作,得到文人群体的赏识。明清时期女性画家不仅创作书画,而且涉猎诗歌、辞赋、戏曲、文学等多个领域。部分女性画家具有一定的出版意识,希望自己的作品不仅在闺阁密友等小圈子内流传,而且能够公之于众。清人编辑了很多总集,其中不少总集在凡例部分就有为编该书续集而作的征稿文字。比如,胡孝思辑评《本朝名媛诗钞》六卷,凡例云:“集中名媛,有未见专集者,未免挂一漏百,故小记内志明见于何书、附于何集,倘赐全豹,即选付续梓。思等生长偏隅,网罗未能遍及四方名媛。如不吝赐教、有琼章见贻者,幸邮至苏郡府学前凤池门胡抱一舍下,以便续刊。”实际上,该书在卷首胡孝思撰写的序言中就已经提及为续集征稿一事:“至谓见闻有限,嗣后倘有彤管之贻,即续付之梓人。”[7]这其实是出版商征集名媛稿件的一则广告。书商为女性征稿,提升了部分女性在大众群体间的知名度。通过出版,她们的很多作品得以留存下来。据《历代妇女著作考》,清代仅江苏省就有女作家1425人,著作1707种。

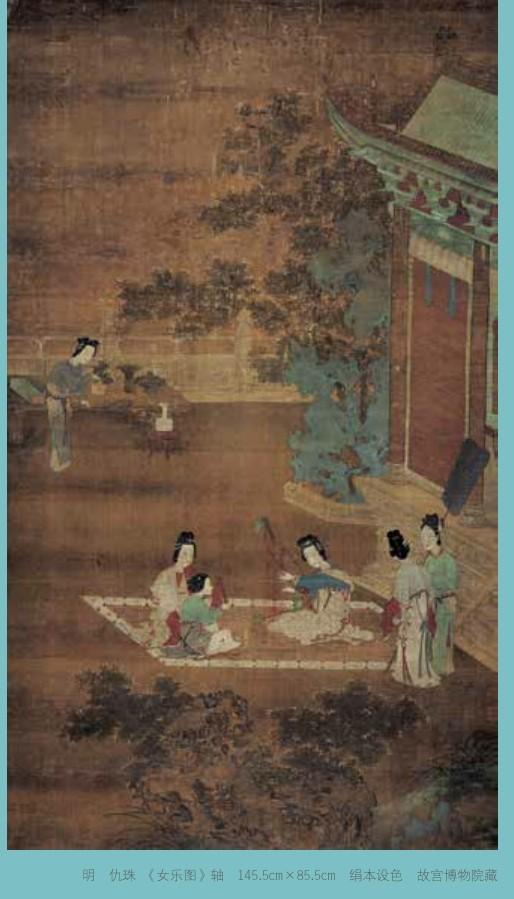

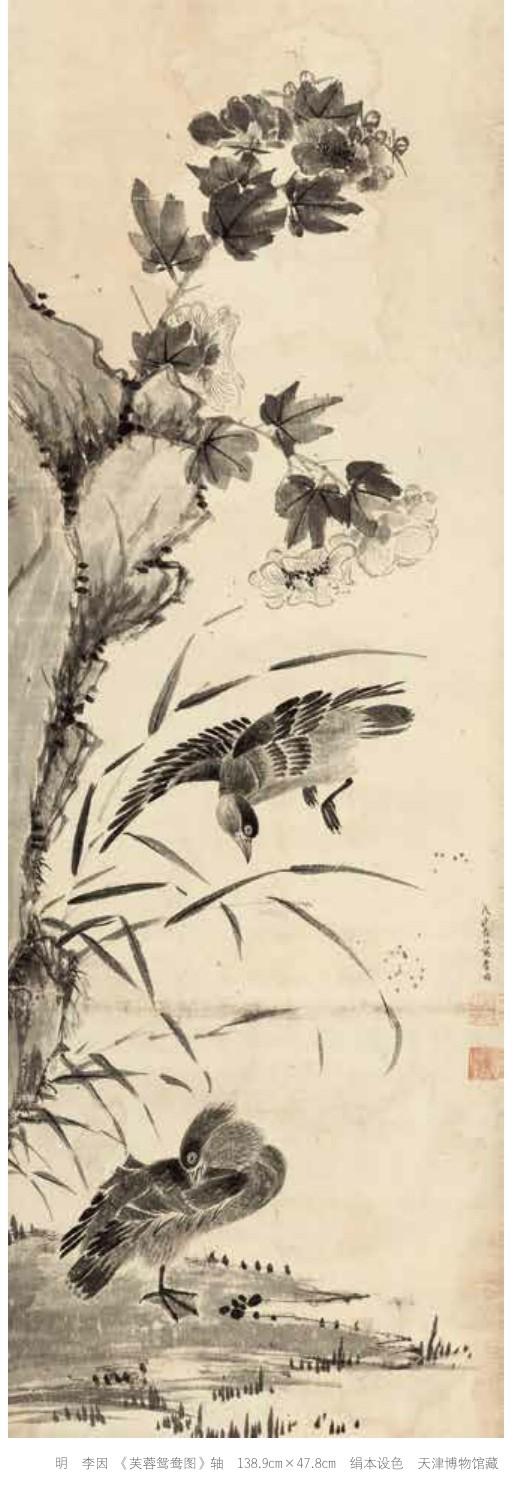

明清时期,特别是清代,随着印刷技术的进步,女性画家王端淑、黄媛介、孔素瑛、李因等都有文学作品出版。当然,作为女性画家,她们也绘制了很多绘画作品。当时,在女性画家的部分作品上也有男性文人士大夫的题跋,这表现出社会对她们作品的高度认可。比如,故宫博物院藏柳如是、黄媛介山水合卷《月堤烟柳图》上有钱牧斋题《赠黄皆令序》《月堤烟柳》,另有吴江郭麐、镇洋彭兆荪、樗寮居士、海盐朱泰修等人题诗。此外,明清时期的女性画家越来越多地出现在文人雅士编著的画史之中。这些画史都给予了女性画家较高的评价,如清代文人吴德旋在《初月楼续闻见录》中云:“时武进恽冰画,以没骨名。而江香以勾染名,江南人谓之‘双绝。”[8]

二、明清女性画家群体兴盛的原因

第一,程朱理学对思想的禁锢日渐松动与心学的兴起。明清时期,为了维护封建社会的伦理道德秩序,以“存天理、灭人欲”为核心的程朱理学仍然占据主导地位。心学是宋明理学的一派,其特点是强调人心的作用,同程朱理学在如何成圣、成贤上存在分歧。程朱理学主张要穷理,格物致知,而陸九渊则主张明心,强调人心的作用和读书的重要性。他认为:“学苟知本,六经皆我注脚。”[9]陆九渊的心学是作为程朱理学的对立面出现的。由于程朱理学长期被尊为官方哲学,陆氏心学的影响力一直比较小。

明代中期,思想家王守仁重振心学,这对程朱理学僵死的教条主义及其中的泛道德主义产生了巨大冲击,明朝中后期的个性解放思潮也由此拉开帷幕。李贽的“童心”说、汤显祖的“情至”说、袁宏道的“性灵”说等都是心学在文学上的回响。李贽的妇女观尤其为后人所赞颂。他是力倡男女平等的先驱者,尊重女性,反对男尊女卑和夫权压迫,认为女子有读书和受教育的权利。李贽的作品在当时可谓人手一册,对江南地区的影响尤其大。[10]明代凌濛初的流行小说集《初刻拍案惊奇》和《二刻拍案惊奇》也很有代表性。小说中塑造了各个阶层、不同身份的女性,真实地反映了明代中后期世俗社会的生活风貌。当时的女性崇尚自由,频繁参与社会活动,传统的人际关系格局发生变化,男女之间的交往增多,鲜明地体现出反抗封建礼教、争取个性自由的时代精神。明清时期,小说的出版、流行与传播,进一步鼓励着人们摆脱封建礼教的束缚,转而追求自身的幸福,这体现出了新的人生观念,表现出了尊重个性、追求个性解放的思想意识。这种新思潮推动着传统女性的主体意识开始觉醒。心学的兴起使学术思想日趋活跃,大众对女性的才学有了新的认知。彼时,具有先进思想的吕坤、汤显祖、袁宏道、谢肇淛等文人、思想家都或多或少地提出过反对传统礼教、赞美女性才智的新看法。这些新看法在一定程度上引发了社会对女性价值、妇德观的重新审定。

第二,手工业的发达和政策的改变促进了绘画的发展。明代中期以后,伴随着手工业及海外贸易的日益发达,手工业领域出现了资本主义萌芽。经济发展和江南城市的繁荣使得江南地区商贾云集。这些商贾成为艺术作品的主要赞助人。他们视绘画为商品,将大量书画或作为藏品、或作为贺礼、或作为装饰购藏,绘画的需求量一时大增。另外,明代的宫廷绘画逐渐变得僵硬守旧。明代中期开始,宦官专权,文人深受凌辱,这导致很大一部分文人开始远离政治中心。富足的江南地区被称为“鱼米之乡”,城市发展迅速,逐渐成为文人墨客的聚集之地。在苏南、浙江等江南地区,先后出现了以沈周、文徵明为代表的吴门画派,以戴进、吴伟为代表的浙派,以董其昌、顾正谊等为代表的松江画派。另外,明代朝廷实行罚良为娼的庸政,导致许多有着较高文化修养的“犯官”女眷沦落为青楼女子。在江南文人画兴盛的浓厚氛围下,许多青楼和闺媛画家开始出现,创作了大量极具文人画风貌的作品。

第三,商贾与书画世家对女性教育的重视。不管是出身于富商之家,还是出身于书画世家的大家闺秀,从小都在耳濡目染中培养出了对绘画的兴趣。这些家族非常重视对女儿的教育,特别是注重培养她们在琴、棋、书、画四个方面的素养。在江南地区,琴、棋、书、画水平的高低甚至成为文人士大夫择妻的重要标准。孙承泽在《思陵典礼纪》中提及,明末扬州把总田宏遇为了将女儿培养得更为出众,专门请人教其生而聪慧的女儿学书作画。[11]与此同时,明代女性的自我意识也在逐步觉醒。部分知识女性,如李因、柳如是、黄媛介等已不再甘于沦为社会的“第二性”,而是开始追求男女平等。她们积极参与各种文学、书画活动,进一步进入一直是男人独享的文化艺术空间之中。[12]这在明清时期虽然不是一种普遍现象,但是从侧面说明了当时社会风气的改变。

一些文化女性成为母亲后,更加注重对自己女儿的教育。比如,商景兰不仅自己像男性文人画家一样结社雅集,而且非常注重家族中的女性教育,其家中女儿、儿媳皆擅诗词绘画。明清时期的城市,特别是苏南、浙江等江南地区的城市,受教育且懂书画、诗词的女性比前朝大大增加。这些女性经常在一起探讨诗词歌赋、互赠绘画作品,甚至有诗集和戏剧小说出版,活动空间越来越广阔。久而久之,女性画家群体自然就出现了。这一现象对后世女性社会角色的转变也产生了深远的影响。

三、明清女性画家群体兴盛的社会影响

第一,在一定范围内促进了文化艺术的传播。明清时期的女性画家群体大多受过良好的教育。她们在家务劳动之余,全身心地投入艺术与文学创作之中,留下了大量的绘画、诗词、戏剧、散曲等不同类型的作品。这些作品通过赠送、交换、出版等方式传播开来,在一定范围内促进了文化艺术的发展。

中国古代有文化世家联姻的传统,因而诸多才女都生活在相互关联的一个大家族之中。这是明清时期江浙地区家族的一个显著特点。明代诗人沈宜修与官宦世家出身的叶绍袁的联姻便在当时被视为典范。沈宜修著有诗集《鹂吹》,还曾组织过一个非正式的女性社团。她和自己的三个女儿——长女叶纨纨(有诗才,工书法)、次女叶小纨(能诗词,且精曲律)、三女叶小鸾(工诗、能摹山水、写落花飞蝶)以及堂姐妹、表妹、叶家的其他女性经常聚会、出游,彼此赋诗唱和、交换诗作,仅沈宜修的存世诗词就有八百余首。崇祯八年(1635),沈宜修中年早逝,叶绍袁悲痛难忍,辑妻子、儿女诗为《午梦堂集》,以作永久纪念。

这些女性画家的书画艺术养分大多是从家庭中汲取的。无论是原生家庭还是嫁娶后的新生家庭,她们或世传家学、少承庭训,由擅画之父兄教诲、提挈,走上绘画之路,如仇氏、戴氏、马荃、王端淑等,或嫁给富有书画涵养的名士为妻,夫唱妇随,如李因嫁葛征奇、马闲卿嫁陈沂等,或仰仗家中女性长辈修习丹青。当时的很多女性画家都将绘画技能传教给了家族中的侄女、孙女辈,如恽珠向姑姑恽冰学习绘画,毛周向奶奶恽冰学绘画。正因为家族对女性画家产生了巨大影响,明清两代书画家族内的女性画家群体才得以涌现出来。她们通过家庭式雅集使女性绘画作品在一定人群中得以传播,从而进一步提升了女性画家的创作水平,在一定程度上促进了女性绘画技法的发展与传承。比如,恽氏家族中先后出现了恽兰溪、恽冰、恽怀英、恽怀娥等十几位女性画家,其中部分女性画家结婚后,把以惲寿平为代表的常州画派的“没骨法”传播开来,在客观上进一步推动了常州画派的发展,扩大了“没骨法”的影响力。

第二,拓展了女性画家的社会空间。明代以前,由于女性画家较少,偶尔出现也往往是一枝独秀,加之时代的限制,画史著作中鲜有对女性画家群体结社、交友、出版的相关记载。明清时期,由于社会风尚的改变,女性画家开始构建自己的文化网络,结社、交友、出版等现象开始出现,这进一步促进了女性画家的发展,同时也拓展了女性画家的社会活动空间。

明清时期女性画家社会活动空间的拓展通常以家族、姻亲关系为纽带。家庭、家族、姻亲为女性画家结交其他画家提供了契机,是沟通家庭内外女性和其他男性画家的适宜场所,也是形成文化艺术网络的关键。闺阁画中,恽氏家族极具代表性,恽冰、恽青、恽怀英、恽怀娥、恽兰溪等人都是清初山水画、花鸟画名家恽寿平的后裔。恽冰是恽寿平的曾孙女,也是常州画家中造诣较高的女性画家。她不仅给自己的三个儿子传授画艺,还给孙女毛周、族侄女恽珠、恽玉、恽璠等人指导画学。邓之诚在《骨董琐记》中提及恽珠:“受笔法于族姑清于(恽冰),深得瓯香神韵。”[13]恽珠还编纂了一部清代闺秀诗歌总集《国朝闺秀正始集》,并“亲加选定,三历寒暑,始得成书”。为了编选这部诗歌总集,恽珠发动三个儿子,要求他们利用自己的人际关系网广搜诗歌。她的儿媳乃至孙辈也参与了这部作品的文字工作,其中贡献最大的要数长子国朝闺秀正史完颜麟庆。完颜麟庆历宦皖、豫、黔、鄂等地,交游遍天下,同高鹗是忘年交。麟庆奉母命“访求闺中佳作”,得到了友人的纷纷响应。辛苦采辑十五载,恽珠最终编成了《国朝闺秀正始集》二十卷和《续集》,后刊刻于道光年间。[14]

画家也通过诗画创作、积极参与结社,将文化网络从家庭、家族、姻亲转到跨家族、地域的其他朋友圈。比如,黄媛介、王端淑参加了商景兰、商景徽家族主导的闺秀诗社,特别是黄媛介还曾暂住在商景兰家中。当然,黄媛介的加入使这个女诗人群体更加活跃和积极。诗社成员曾为黄媛介写下大量詩歌。这些诗歌后收录于《梅市唱和集》。其中,商景兰作有《送别黄皆令》《赠闺塾师黄媛介》《同黄媛介游寓山》《喜嘉禾黄皆令过访却赠》《寄怀黄皆令》《喜黄皆令至》《又送黄皆令》等,商景兰女儿祁德渊作有《送黄皆令归鸳湖》,商景兰女儿祁德苣作有《送别黄皆令》,商景兰女儿祁德琼作有《送黄皆令归鸳水》《喜黄皆令过访》《同皆令游寓山》《送黄皆令望郡城》《和黄媛介游密园》《寄怀黄皆令》《同皆令登藏书楼》等,商景兰儿媳张德蕙作有《送别黄皆令》,商景兰儿媳朱德蓉作有《送别黄皆令》。

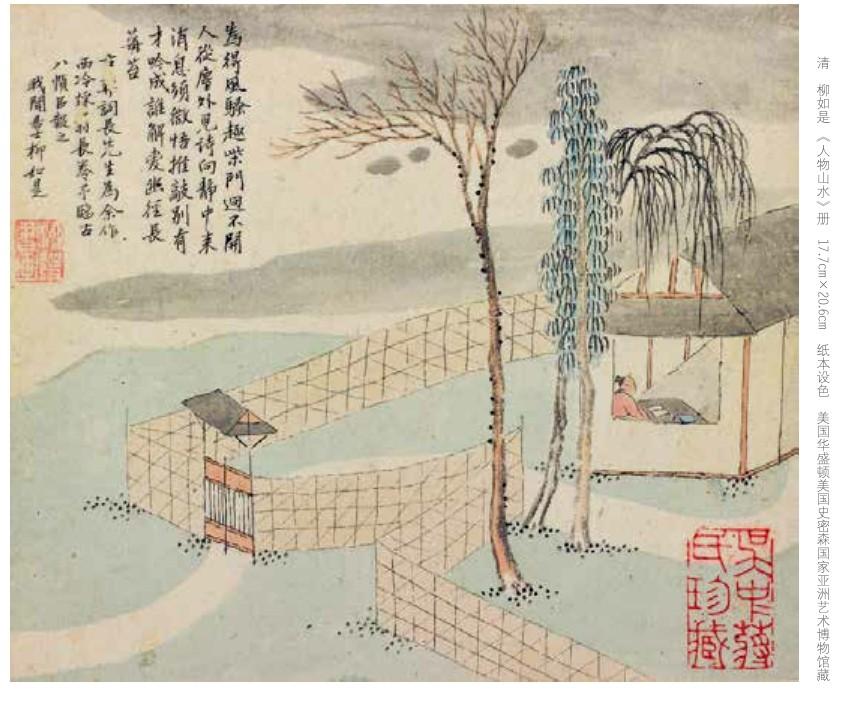

黄媛介也给诗社成员创作了大量的诗歌,如《同祁夫人商媚生祁修嫣湘君张楚纕朱赵璧游寓山分韵二首》《密园唱和同祁夫人商媚生、祁修嫣、张楚纕、朱赵璧咏》等。由此可见,她们的关系非常密切。[15]黄媛介还与当时的名妓柳如是有过交往。邓汉仪的《诗观》在“黄媛介”一条中云:“时时往来虞山,与柳夫人为文字交。”陈寅恪的《柳如是别传》中也有记录:“崇祯十六年冬或稍后,皆令之游虞山,居绛云楼。”[16]此外,女性画家的社交网络中还有男性文人,如黄媛介与文学家王士祯、李渔等人也有交往。

王端淑创作有《明妃梦回汉宫次浮翠轩吴夫人韵》《赠皆令梅花楼诗》及《为龚汝黄题黄皆令画》等诗作,诗中提到的浮翠轩吴夫人胡紫霞、黄媛介,都是与祁氏家族女性关系密切的闺秀。王端淑的交游对象自然不限于女性,如毛奇龄、沈荃等男性文人也与之过从甚密。顺治十三年(1656),毛奇龄为王端淑的《留箧集》作序,如今序文尚保存在《西河文集》之中。序云:“玉映为季重先生少女,先生制文传海内,而玉映继之。中郎有女,可慰孰甚!乃七八年前,予亦得读所为《吟红集》者,时先生尚在,通家子弟,争相传道。”[17]王端淑似乎也替代丁肇圣,成了担负家庭经济来源的主要支柱。诗作《代外赠别毛大可》《代睿子怀玉尺弟》《解语花·赠沈绎堂侍讲典试》皆或多或少地表现出了王端淑在内职、外职方面不让男子的身份特征。[18]

王端淑还组织了绍兴遗民诗社同秋社,张岱、鲁益、杜肇勋、吴应芳等人都参与其中。王端淑为清初殉难的官员、义士所写的传记有些被张岱采择入了《石匮书后集》,如《金陵乞丐传》等。[19]可见,当时的女性画家不仅能绘事,而且具有较高的文学素养。她们不仅和闺阁画家、诗人来往密切,而且和当时的男性文学家、诗人、画家也有一定的交往。她们不仅通过血缘、姻亲关系联络,而且通过结社,拓展了女性画家的文化空间,并将创作与出版结合,为女性画家的作品得以面世和保存提供了有利条件,同时也促进了诗画文化的传播。

(本文系教育部人文社会科学研究专项任务项目“大学生审美异化及其对策研究”文章,项目编号:22JDSZ3145。)

注释

[1]罗世平,主编.玉台画史 玉台书史[M].太原:山西教育出版社,2015:45.

[2]傅慧敏.清代绘画史学研究[M].济南:山东教育出版社,2018:142.

[3]同注[1],75—76页。

[4]同注[1],79页。

[5]谷凌云.中国历代名女(第一卷)[M].北京:世界知识出版社,2000:322.

[6]李贵连.明末清初山阴祁氏家族女性文学研究[M].合肥:黄山书社,2017:178.

[7]李鹏.中国古代图书出版营销研究[M].北京:学习出版社,2013:235.

[8]同注[1],82页。

[9]冯友兰.中国哲学简史[M].北京:文化发展出版社,2018:296.

[10]张丽英.王阳明心学对晚明女性画家群体的影响[J].美术界,2018(1):86.

[11]李湜.明清闺阁绘画研究[M].北京:紫禁城出版社,2008(12):8.

[12]同注[11]。

[13]陶咏白,李湜.失落的历史——中国女性绘画史[M].长沙:湖南美术出版社,2000:88.

[14]任翌.社会转型时期的江南士族[M].北京:光明日报出版社,2018:124.

[15]宋清秀.清代江南女性文学史论[M].上海古籍出版社,2015:75.

[16]林稚晖.明清之际江南闺秀诗人社会形象研究[D].华南理工大学,2013:25.

[17]程焕文,沈津,王蕾,张琦,主编.2016年中文古籍整理与版本目录学国际学术研讨会论文集(下)[M].桂林:广西师范大学出版社,2018:845.

[18]同注[6],137页。

[19]张则桐.张岱探稿[M].南京:凤凰出版社,2009:73.