“豹隐”与隐士服饰传统

李芸晓 陈芳

[摘要] 《玄元十子图》是元代赵孟创作的道教十子题材图传,描绘了关尹子、文子、庚桑子、南荣子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、庄子十人,形象皆符合各自的身份特征。其中,庄子身着豹皮装束出现在画面里,显得独树一帜。历史上对庄子的记载与道教传统中对庄子的描述都突出了其隐士的身份,这与豹皮服饰的象征意义——“豹隐”有着一致性。本文以庄子穿着豹皮服饰的形象为线索,探究豹皮元素在隐逸文化中的使用情况和豹皮服饰与隐士身份的关联度。

[关键词] 《玄元十子图》 庄子 豹皮服饰 隐逸文化

历史上对庄子的记述并不详尽,对其视觉形象的刻画也没有明确的模式。然而,在现存《玄元十子图》中,穿着豹皮服饰的庄子却颇为引人注目。虽然庄子与豹之间并无直接联系,但服饰作为人物形象最直接的外在表现,其显性表现与人物之间必然存在某种隐秘的关联。庄子无论是作为历史人物还是道教的“先天真圣”,其隐士这一身份始终没有改变。恰巧豹象征隐藏和隐逸,这与庄子的身份产生了深度的共鸣。庄子身着豹皮,这一形象可能就是在表达隐逸的主题。

一、《玄元十子图》与庄子

《玄元十子图》原图已佚,现仅收录于明代《正统道藏》洞真部灵图类。图中的“玄元十子”为十位道教人物,分别是关尹子、文子、庚桑子、南荣子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、庄子,每个人身旁还书写有与之对应的小传。此外,还有两个版本的画作也是基于《正统道藏》创作的,一个是传为薛明益绘制的《历代圣贤》卷。此卷为私人收藏,除进行了设色处理外,人物形象与《正统道藏》藏本相同。另一个是清代《道藏辑要》中收录的《玄元十子图》,文图内容与《正统道藏》藏本一致,只是版刻相对粗糙。此外,今藏于上海博物馆的元华祖立画、吴炳书《玄门十子图》卷与《玄元十子图》的内容几乎一致。[1]根据卷内张雨的跋文和清代藏家顾文彬的记录,笔者认为华祖立所绘应是参考了赵孟的原本。

通過对《玄元十子图》的图像信息进行考察,我们可以得知“玄元十子”最初为赵孟奉其师杜道坚[2]之命创作出来的人物。赵孟在《玄元十子图》的跋文中称:“南谷先生杜尊师……师属予作老子及十子像,并采诸家之言为列传。”由此可见,“玄元十子”的形象并非赵孟首创,而是其通采古今诸家之言融汇而成的形象。现存《玄元十子图》中并无老子的形象,可能是后世遗失,也可能是赵氏曾单独为老子创作图传,个中原因已难考据。其实,道教并无“玄元十子”这一说法,反而是儒家推崇“十哲”。黄仲圭在《玄元十子图》序文中也说明了或许图传创作之初便有以“玄元十子”类比“宣圣十哲”的意图:

玄元十子,犹宣圣十哲也。十哲从杞,今昔所崇十子于吾门中,则未之或究。盖自修文辅教之科,鲜有习者,故十子之学晦而隐,否而塞。方今真风畅远,玄俗还淳,孔老通家,道德同尚,集贤学士图写之,教主真人赞扬之,二妙并行,十子之学彰彰有光矣,南谷翕亦不负平生之志矣。

杜道坚,号南谷子,其志向是让老子之学与道教教义如孔门思想一样广为流传。他选择让赵孟创作图传,除去与赵孟是故交外,或许也是看重赵孟兼采儒、道两家之言的文士身份。赵孟至大都(今北京),之所以受到元世祖的青睐、重用,也与杜道坚举贤有关。的确,如此一位即将踏足政界并有机会使儒学道法声名远扬的文士,作此带有“二妙并行”之意的画作才具有说服力。[3]《玄元十子图》除了由赵孟创作图传外,还有彼时有名的文人——黄仲圭和有名的儒士——姚云为之作序。后来,张雨也将“玄元十子”全文收录于《玄品录》之中。据张雨描述,“玄元十子,笔墨高古。长春路道通寓钱塘,集众绿刻之。既成,以摹本至,稽首为之赞”。为《玄元十子图》写文之人多为南方各宗派人士,而路道通作为北方全真门人,集众摹刻,并使四方人士皆得,可见《玄元十子图》的确被道教各派一致推崇。

张雨在华祖立《玄门十子图》的跋文中称,赵孟所作“十子”图传在当时多番上木、上石用于传播。之后,孙履道得木刻本,然后由华祖立“润色”,吴炳“书”,这才有了如今的《玄门十子图》。不过,有学者对此提出质疑,认为华祖立并非只是摹写,而是依据原题材进行了二次创作。[4]然而无论如何,华祖立是依据赵孟的“玄元十子”题材绘制的《玄门十子图》,作品一定受到过赵氏原作的影响。

《正统道藏》中的《玄门十子图》与华祖立的《玄门十子图》虽然风格有所差异,但其中的人物形象都符合各自的身份特征。上文提及,“十子”分别为关尹子、文子、庚桑子、南荣子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、庄子。其中,列子和庄子是道家的代表人物,理应列于“十子”之中。关尹子作为“紫气东来”传说的亲历者,被列于首位。唐代封老子为玄元皇帝,并封文子、庚桑子、列子、庄子为“四真人”,此四人的道教尊格由此明确下来。如此,“十子”中还余南荣子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子五人。有记载称,尹文子在齐宣王时曾活动于稷下,后世也将其思想归入道家。其他四人仅见于《庄子》中,可以被当作是与老子有过交集并受道家思想启发的人物。

列子、庄子二人的小传抄录自南宋林希逸的文本,关尹子传也极有可能来源于南宋文本。[5]文子与庚桑子二人的小传乃参考诸多古籍编写而成,余下五人的小传基本是总结《庄子》对应篇目的内容编写而成。杜道坚在《玄经原旨发挥·授经章八》中分别阐述了关尹子、文子、列子和庄子受老子的教诲的情形,并提到“若夫庚桑楚、南荣趎、崔瞿、栢矩、士成绮、尹文子之徒,皆当时师事老子,传其道,各有着述,载在典籍”。《玄经原旨发挥》成书于大德十年(1307)农历二月初二,杜道坚跋《玄元十子图》是在同年农历正月初一。由此可见,杜道坚也肯定此十人为老子门人,且持续作文以传播“十子”名号。值得注意的是,“十子”无论是在元画还是明刻本中,衣着都符合当时道教服饰的特征,唯独庄子穿着豹皮服饰,较为特别。

历史上对庄子的记载几乎都源于《庄子》与《史记》。根据这两本文献,我们大概可知庄子姓庄,名周,曾担任过一段时间的漆园吏,后拒不入仕,常年隐居、游历。魏晋南北朝时期,庄子被视为道教仙家之一,有了“南华”“南华仙人”等称呼。陶弘景编写各先祖故事时称:“庄子师长桑公子,授其微言,谓之《庄子》也。隐于抱犊山,服北育火丹,白日升天,上补太极闱编郎。”[6]唐代,官方封庄子为“南华真人”。至此,庄子才真正成为道教“四真人”之一。由此可见,无论是作为历史人物还是道教“先天真圣”,隐士这一身份都是庄子最突出的人物特征。然而,历史上的庄子与豹并无直接联系。关于庄子缘何要穿着豹皮服饰,笔者将从动物与人物两个方面进行探寻。

二、豹与豹皮服饰

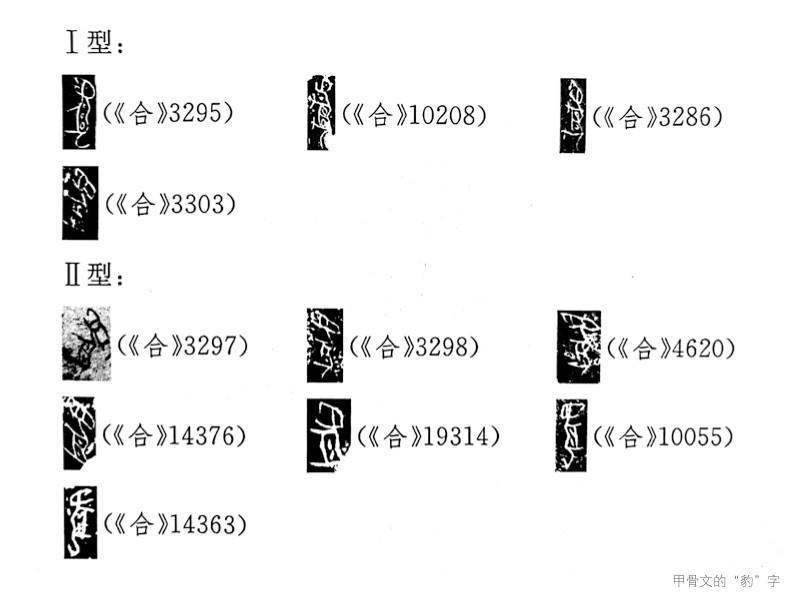

豹属动物在我国的生存历史颇为久远。旧石器时代我国的动物化石中就已经出现猫科豹属动物化石。新石器时代初期,内蒙古西南部阴山、狼山地区的岩画中也有豹的形象存留。甲骨文中的“豹”字虽然字形简单,但依然可清晰识别其动物特征,如其中的圆圈纹和点状纹极似豹身的圆形斑纹。《说文解字》中释“豹”为“似虎,圜文”[7],與甲骨文中所见象形特征一致。《山海经》中记载某些地方有“赤豹”或“多虎豹”,同时也用豹来描述别的异兽,如称孟极“状如豹”,狡有“豹纹”等。《诗经·大雅·韩奕》中有诗句言:“实墉实壑,实亩实藉。献其貔皮,赤豹黄罴。”[8]这里出现了“赤豹”,陆玑疏为“毛赤而文黑,谓之‘赤豹,毛白而文黑,谓之‘白豹”[9]。可见,豹早已为人所熟知,豹纹也早已成为一种象征符号。

在古人的认知里,豹身的各个部位具有不同的效用,如《本草衍义》称:“豹肉,毛赤黄,其纹黑如钱而中空,比比相次。此兽猛捷过虎,故能安五脏,补绝伤,轻身。”[10]实际上,古人是希望将豹迅捷勇猛、身姿轻盈的样态赋予人身,故说豹肉能“补绝伤,轻身”。豹尾在古时为天子属车的饰物,《尔雅翼·卷十九》载:“熊出而不迷,故开道者首熊以出焉。豹之为物,往而能反,故《广志》曰:‘狐死首丘,豹死首山。豹往而能反,故殿后者尾豹以入焉。”[11]豹能识路,故而古人用豹尾断后,以此祈愿车队能够平安归来。《古今注》中对豹尾有另一种解释,认为天子属车饰豹尾象征“君子豹变”,即《易经》中提到的“君子豹变,小人革面”[12]。豹尾也因此用以饰旌旗,故而“竖豹尾”开始代表建功立业。此外,豹胎这样的珍贵物品也曾被使用。商纣王曾用象箸玉杯、食豹胎,以示奢靡。

豹皮也是常被使用的一类物品,珍贵难得,《韩非子·喻老》中曾提到“翟人有献丰狐、玄豹之皮于晋文公”[13]。春秋战国时期,君王常将豹皮作为外交尊礼赠予他国。《管子·大匡》中就记载了管仲建议齐桓公“诸侯之礼,令齐以豹皮往,小侯以鹿皮报。齐以马往,小侯以犬报”[14]。豹皮也多用于重要的礼仪场合。在周制射礼中,诸侯就曾使用豹皮为饰的“豹侯”。南北朝时期,皇太子的婚礼中也有豹皮出现。斑纹豹皮被用作服饰的案例并不鲜见。早在先秦时期,豹皮就出现在王公贵族的服饰之中。譬如,周武王规定需着貂襜豹裘才可入庙,这一度使得豹皮价格飞升。《诗经》中《郑风·羔裘》《唐风·羔裘》这两首关于豹皮的诗歌都提到了同类服饰,“羔裘豹饰,孔武有力”[15]“羔裘豹袪,自我人居居”[16]。这两处豹皮服饰都用来代表有身份、地位的卿士。除此之外,《左传》与《周礼》中也都有提及豹皮所做的物品,“雨雪,王皮冠,秦复陶,翠被,豹舄,执鞭以出,仆析父从”[17]“孤执皮帛,卿执羔,大夫执雁,士执雉,庶人执鹜,工商执鸡”[18]。这两处提到的豹皮都是供君王使用的。统治者执豹皮、着豹皮都有驯服的含义,是为了展示统治权。

事实上,古人认识动物并不是想要构建一个自然的动物世界,而是希望将动物归入人类社会,使其走入等级制度之中,承载不同的象征意义,因此才有“豹变”“豹隐”“竖豹尾”等概念的出现。正如陶弘景所言,“豹至稀有,为用亦鲜”[19]。豹在古代并不常见,因而人们为其赋予了许多复杂的语义,豹皮服饰自然也拥有了很多含义。

三、“豹隐”与隐士服饰传统

“豹隐”原典出自《列女传·陶荅子妻》。荅子治理陶邑三年,名誉极差却家富三倍。其妻子数次劝告,皆无任何改变。五年后,荅子携无数金银财宝回家。荅子妻子见此状再次劝谏,丈夫仍无悔改之意,其遂带孩子离家。后来,荅子家遭到惩处,只留下年迈母亲一人,荅子妻子方携子回家赡养老人。故事中的“豹隐”是荅子妻子用来劝谏丈夫时所举的例子:“妾闻南山有玄豹,雾雨七日而不下食者,何也?欲以泽其毛而成文章也。故藏而远害。犬彘不择食以肥其身,坐而须死耳。今夫子治陶,家富国贫,君不敬,民不戴,败亡之征见矣。”[20]玄豹在雨雾之天七日不食,是为了躲避迫害,丰泽自身。同样地,《庄子·山木》中提到的“丰狐文豹”为躲避“罗网机辟之患”[21],也是栖于山林、伏于岩穴。

庄子历来被作为隐士的代表。《庄子》中提到的隐士便有二十多位。他们归隐的原因各不相同,大致可以分为三类:第一类是辞官拒仕的贤士,以许由、伯夷、叔齐、陆通和伯成子高为例。他们或是不慕功名、让王辞官,或是不愿同流合污、归隐避世,都曾走入尘世生活,然而最终还是离群索居。第二类是拒食厚禄、安贫乐道的清士,如拒绝鲁君赠币的颜阖。第三类是独立尘世、得道逍遥的高士,如庚桑子、列子、广成子和姑射神人等拥有超凡能力或高妙境界者。这三类隐士都有庄子的特征。庄子拒不入仕,隐居游历,追求“逍遥”。“豹隐”的语义正好贴合庄子的隐逸思想。[22]庄子的最高理想是“逍遥”,其与“豹隐”的联系更多形成在后世对隐逸思想的不断构建之中。“豹隐”与“逍遥”在文学作品中常被提及:

虽无玄豹姿,终隐南山雾。[23]

我留安豹隐,君去学鹏抟。[24]

何时鲲化北溟波,好在豹隐南山雾。[25]

丰城地下掘起龙泉太阿双宝剑,南山雾里窥见隐豹文章皮。[26]

唐宋以来,“豹隐”逐渐成为隐逸之心的代名词。骆宾王与黄庭坚两人都将《逍遥游》的思想内核与“豹隐”并列,暗指“豹隐”才能真正逍遥。由此可以看出“豹隐”与庄子隐逸思想的高度契合。因此,庄子穿着豹皮服饰其实就是为了展现一种隐逸后的逍遥心境。

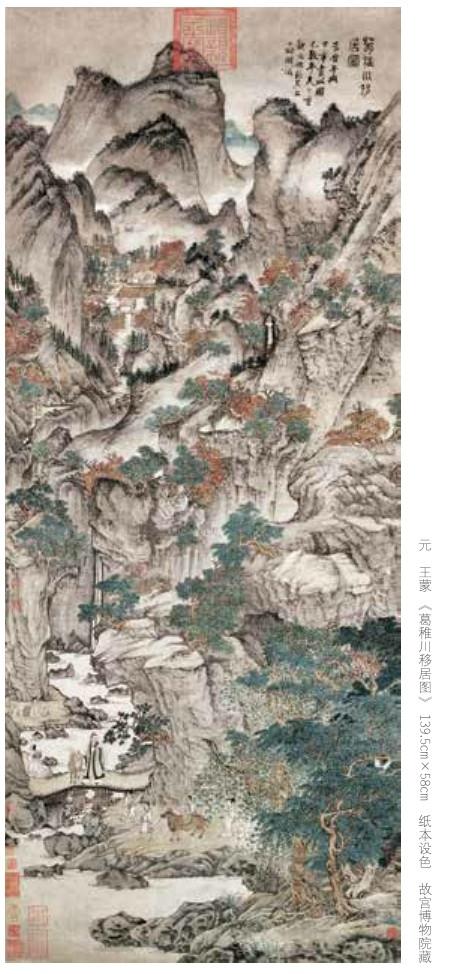

戴复古在《衡山何道士有诗声杨伯子监丞盛称之以杨所取》全诗开头便称“道人幽吟岩壑底,伴晓猿啼秋鹤唳”,诗中“南山雾里窥见隐豹文章皮”[27]一句更是与道教紧密相关。道教强调隐世修行,作为道教“先天真圣”的庄子向来被认为是隐士。在道教语境中,修行之处往往是“洞天福地”。这一概念来源于“天人合一”“天人感应”等传统思想。许多名山大川便是“洞天福地”,为修行人士所推崇。道教对修炼的要求与隐逸文化密不可分,认为想要抵达天地“大道”,就要在山林中隐逸。庄子归隐的抱犊山就是一处典型的仙山,为道家“七十二福地”之一。《洞天福地岳渎名山记》记载:“抱犊山在潞州上党,庄周所居。”道教传说中的得道之人都有隐居山林、修行悟道的经历,如葛洪便曾前往罗浮山炼制金丹。讲求个性表达的文人画也强调用山水展现隐世天地,以此突出自然环境的超凡高妙。

“洞天福地”一類的仙境除了有优美的自然风貌外,还有许多具有神秘力量的飞鸟走兽。得道成仙的高人通常可以降伏虎豹等猛兽、驱赶鹰鸢等猛禽,可以自如活动于天地之间,与自然和谐共生。庄子作为隐居抱犊山、得道升仙的“先天真圣”,隐居处可谓鸟、兽、鱼、虫环绕。《南华真经》中也谈到了多种动物,由此可见庄子作为道教真人,已经达到“天人合一”的境界,回到了自然无为的生存状态之中。因此,《玄元十子图》中庄子着豹皮的形象不仅有庄子驯服猛兽的含义,也有庄子获得与豹同样的力量与野性的意味,同时反映出庄子已达到“天人合一”、万物一体、自然无为的本真状态。

通过探究,笔者发现穿着豹皮服饰的隐士形象并非只有庄子一人。《斫琴图》中的高士也着豹皮,传为马远《山水图》中的人物同样穿豹皮裙。可见,隐士着豹皮服饰反映归隐山林、丰泽自身的情志已经成为一种特定的绘画表达方式。同样,使用豹皮文茵(按:一种坐褥)也是同样的效用。“峨峨商岭采芝人,雪顶霜髯虎豹茵”[28]一句便描述了隐士使用文茵的画面。如此,豹皮的使用在隐逸文化中已独成一脉。作者不需要对人物进行过多的阐释,只需要将山林雾雨中的人物配以豹皮服饰,便能达到“豹隐”的效果,从而明确人物的隐士身份或隐逸之心。

四、余论

《玄元十子图》作为道教祖先图传,其中庄子着豹皮服饰的形象值得深入探究。图中的庄子小传主要介绍了庄子生平拒绝入仕、追求逍遥的志趣。无论是作为历史人物还是道教的“先天真圣”,隐士这一身份都是庄子最突出的人物特征。豹以毛皮花纹绮丽、藏身山林伏居为主要特点。“豹隐”主要指离群避害、丰泽自身并最终逍遥得“道”的一种情志。这种情志与庄子的思想刚好吻合。因此,在《玄元十子图》中,穿着豹皮服饰的庄子其实展现了隐世逍遥与“天人合一”的一种理想状态。其实,历史上还有很多绘画作品中都出现过穿着豹皮服饰的人物形象。这些形象都无一例外都与隐逸状态有关。久而久之,豹皮服饰与自然山水组合构成的图像便成了隐逸文化的视觉代名词。

(本文为北京服装学院研究生科研创新项目,项目编号:NHFZ20230070。)

注释

[1]将华祖立所绘《玄门十子图》与《正统道藏》藏本《玄元十子图》相较,可以发现其列子小传少写了一句,且未见崔瞿子小传(可能遗失),多添加了老子肖像与小传。

[2]杜道坚,字处逸,号南谷子,宋末元初茅山宗道士。蒙军南渡时杜道坚只身一人为南宋人民请命,伯颜接受了请求并介绍杜道坚到大都(今北京)觐见元世祖。杜道坚建议元世祖“求贤养贤用贤”,不过自己拒绝在元廷为官,之后回到江南完成“求贤”任务,继续从事道教活动。

[3]葛思康认为赵孟作此图卷是为了在前往大都(今北京)的前夕答谢其师杜道坚。

[4]勾崇智.懋明宁极 永赖蕃厘——《玄门十子图》与泰定政治研究[J].美术观察,2023(5):49-53.

[5]黎志添.道藏辑要·提要[M].香港中文大学出版社, 2021:1579.

[6]陶弘景.真诰[M].北京:中华书局,2011:257.

[7]许慎.说文解字[M].上海古籍出版社,2007:472.

[8]孔颖达,疏.毛诗注疏·四[M].上海:商务印书馆, 1936:1674.

[9]同注[8],1675页。

[10]寇宗奭.本草衍义[M].北京:中国医药科技出版社, 2018:159.

[11]罗愿.尔雅翼[M].合肥:黄山书社, 1991:200.

[12]郭彧.周易(修订版下)[M].北京:华龄出版社, 2018:493.

[13]刘柯,李克和.管子译注[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社, 2003:131.

[14]韩非. 韩非子[M].长沙:岳麓书社, 2015:58.

[15]祝秀权.诗经正义·下[M].北京:生活·读书·新知三联书店, 2020:908.

[16]同注[15],973页。

[17]左丘明.左传[M].南昌:二十一世纪出版社, 2015:283.

[18]钱玄.周礼[M].长沙:岳麓书社, 2001:182.

[19]同注[10]。

[20]张涛.列女传译注[M].北京:人民出版社, 2017:82.

[21]陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:中华书局,2020:511.

[22]学者李烈初也曾提到庄子穿豹皮服饰或许与“豹隐”有关。

[23]张溥,吴汝纶.中华传世文选·汉魏六朝百三家集选[M].长春:吉林人民出版社, 1998:415.

[24]王启兴.校编全唐诗·上[M].武汉:湖北人民出版社, 2001:63.

[25]余毅恒,陈维国.黄山谷诗选注[M].成都:四川人民出版社, 1988:275.

[26]戴福年.戴复古全集[M].上海:文汇出版社, 2008:47.

[27]同注[26]。

[28]王启兴.校编全唐诗·中[M].武汉:湖北人民出版社, 2001:2572.