20世纪以来的吴镇研究

袁博昊

[摘要] 吴镇是中国历史上著名的文人画家之一,被后世视为“元四家”中性情最疏离却也最具个性的绘画大师。历代有关他的讨论层出不穷,然而随着20世纪西方现代美术史学科传入中国,吴镇研究的基本范式彻底发生了改变。20世纪上半叶,吴镇研究由日本学者首着先鞭。20世纪下半叶,这类研究主要集中在欧美国家和中国台湾地区。随着20世纪80年代《义门吴氏谱》的发现,中国大陆渐渐成为吴镇研究的学术中心。进入21世纪,各类学者怀揣不同的学术方法和文献材料,对吴镇的基础史料、生平及家世、书画及诗词、美学及思想价值、历史地位及影响展开多元研究,极大地推动了元代美术史的研究进程。

[关键词] 吴镇 “元四家” 文人画 个案研究

作为中国美术史上重要的文人画家之一,吴镇的历史地位与历史影响力极不匹配。相较黄公望、倪瓒和王蒙,吴镇画风的传承非常有限,相关文献著录也较少:“(梅花)道人诗文,寥寥不概见,唯《妮古录》中题跋数则,吉光片羽,致足为宝。”[1]明末嘉善进士钱棻收集历代吴镇诗词和身世考证文献,包括陈继儒、钱士升、谢应祥、孙茂芝的数篇文章,编纂成《梅花道人遗墨》一书,以颇具传奇色彩的笔调记叙了吴镇贫苦、高洁又才华横溢的一生,成为吴镇研究的核心资料。

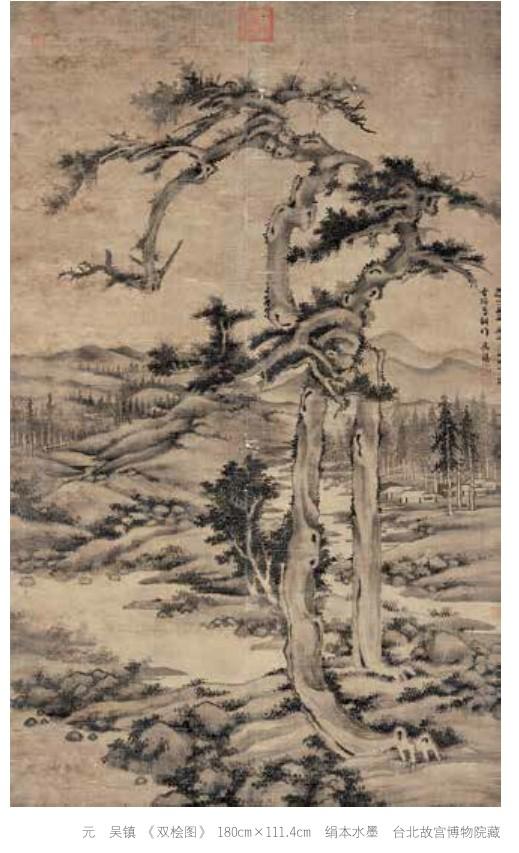

19世纪末20世纪初,西方现代美术史学科传入亚洲,改变了传统美术史研究注重鉴定、考证的学术范式。[2]1920年,内藤湖南在《历史和地理》发表《元末四大家》一文,指出吴镇可能出身世家,生活富足,[3]肯定了以他为代表的“元四家”的画史地位。后来,内藤湖南在1927年发表于《佛教美术》的《元代的绘画》一文中继续深化了这一观点。1934年,吴蒲若翻译了今关天彭的《元代四大画家》并在《艺风》发表,该文从吴镇的生平、画艺、诗词谈起,总结了其“墨戏”思想。1942年,八幡关太郎利用严谨的文献梳理法层层铺陈,由梅花庵的位置、布局着手考证吴镇生平,较为详细地分析了吴氏的书法、山水画、墨竹画和诗词作品。其在分析时尤其注重文献材料和图像资料的综合运用,书中收录了《洞庭渔隐图》《双桧图》等绘画作品十一幅,诗词作品数十首,为日本的元代画史研究提供了基础材料,是现代美术史意义上的首篇吴镇个案研究。1945年,世界书局出版“艺术欣赏及常识丛书”[4],其中包括温肇桐的《元季四大画家》。该书简要介绍了吴镇的生平、书画和诗词艺术,并附有画家年表。三年后,傅抱石在《世界月刊》发表《元四家》,择要分析了吴镇的生平和画艺。

一、20世纪下半叶的吴镇研究

1958年,郑秉珊根据发表在1943年《中国学生》上的文章《元代四大画家》写出了《吴镇》一书。该书是吴镇个人传记、艺术成就(绘画、书画、诗词)和艺术影响的集合,可惜大量沿袭前人旧说,研究深度不足。不过,郑氏搭建起的完整研究框架弥补了八幡关太郎过于关注形式、风格的学术取向。次年,中村茂夫在《元季的画论》中重点剖析了《梅道人遗墨》的画学思想。1958年,高居翰在罗樾的指导下完成了博士学位论文《吴镇:一位十四世纪的中国山水画家和竹画家》,论文深刻影响了欧美国家近半个世纪的吴镇研究。该文分为前后两篇,前篇分析中国文人画理论及其历史演进,后篇利用历代文献和绘画题跋,为读者还原了可资触碰的吴镇生平。在高居翰看来,吴镇是一名真正的隐士,那些稀少的文献资料正反映了他默默无闻的一生。[5]高氏的文章材料丰富、方法新颖,不断游走于形式分析和社会学分析之间。其对《双桧图》《秋山图》《清江春晓图》《中山图》《竹石图》等吴镇代表作品的阐释鞭辟入里,且行文流畅雄辩,基本厘清了海内外吴镇书画的收藏概况。

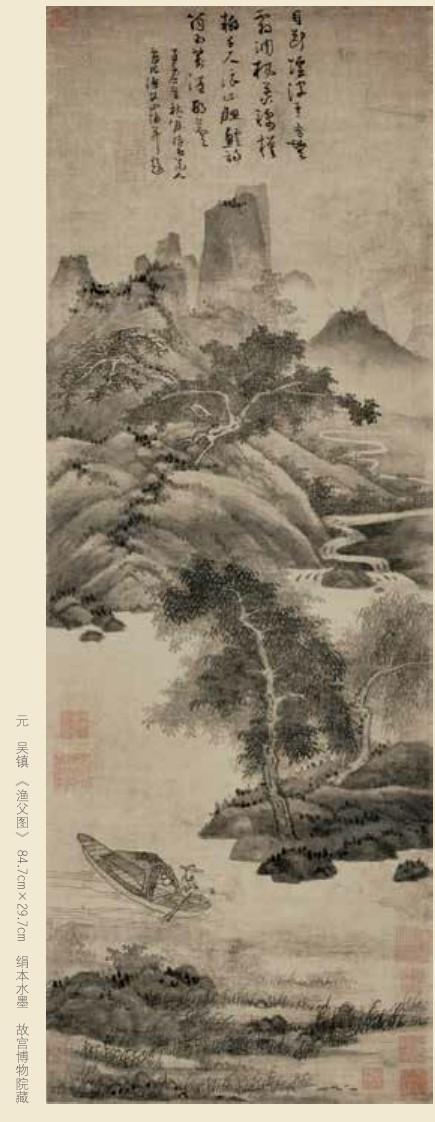

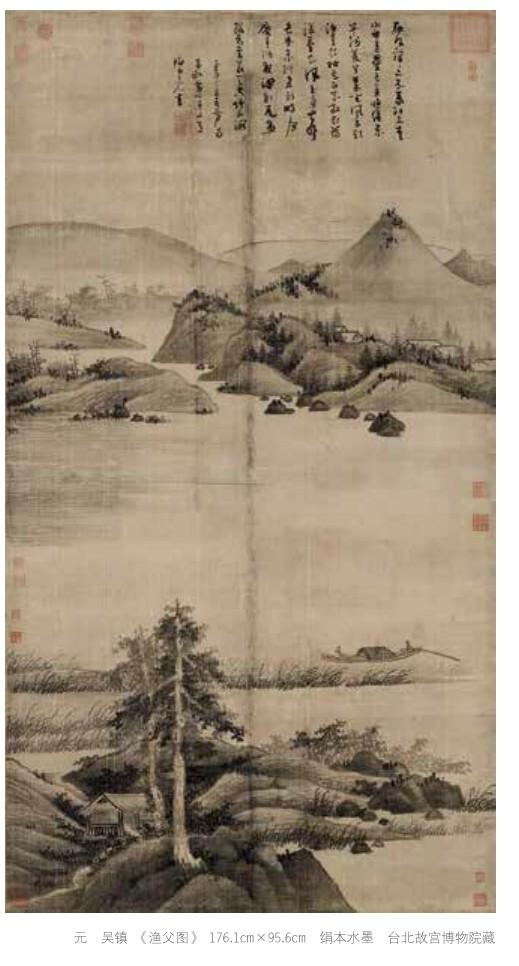

20世纪70年代,高居翰开始进行关于中国晚期绘画的写作项目,其中第一份成果《隔江山色:元代绘画(1297—1368)》于1976年出版。他将吴镇置于元代的宏观历史背景下,认为其绘画反映了与黄公望、倪瓒、王蒙不同的保守主义风气。高氏极度赞赏吴镇的墨竹画,认为其是“元朝第一”。[6]当年,卢威廉在博士学位论文《从上海博物馆藏吴镇〈渔父图〉看元代绘画和文学中的“渔父”》中表现出了对吴镇绘画中“渔父”形象的特别关注,并由此扩展出了这一形象在中国文学艺术中的特殊含义。作者十分敏感地指出:“渔父在吴镇绘画中如此频繁地出现,让我们必须重新思考‘渔父对他而言可能并不仅仅是一个有趣的主题……我大胆地认为,吴镇和渔父之间可能有着某种联系或亲属关系。”[7]

1968年,美国克利夫兰艺术博物馆举办了展览“元朝(1279—1368):蒙古统治下的中国艺术”,李雪曼和何惠鉴在共同撰写的展览图录中对比了“元四家”的艺术风格和美学思想。1973年,庄申编纂的《元季四画家诗校辑》收录了钱棻的《梅花道人遗墨》,书中结合古今各版所长,涵括吴镇诗词125首,以此校补了黄宾虹、邓实编《美術丛书》中《梅花道人遗墨》的讹误错谬。[8]1975年,台北故宫博物院出版的《元四大家》中介绍了吴镇的生平与艺术,并详录“元四家”年表,为前人所无。1977年,何惠鉴又撰文解析“元四家”的艺术创作,被收入古原宏伸编纂的《文人画粹编》第三卷。

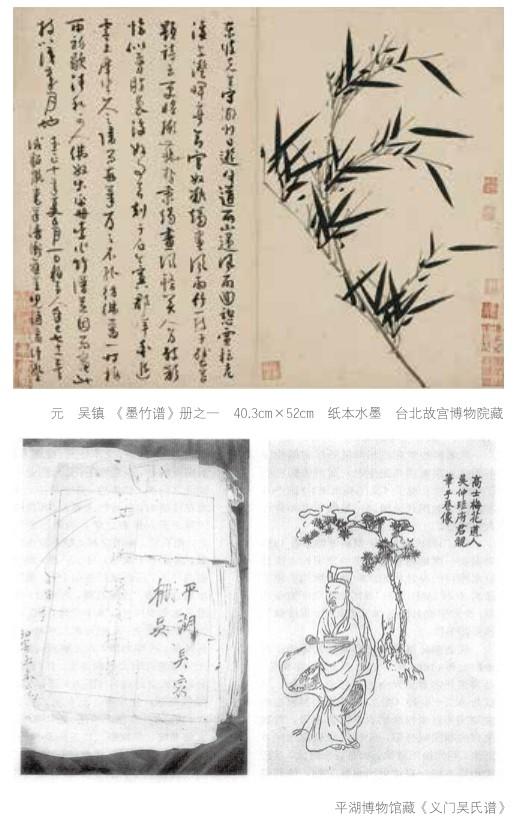

1983年,方闻的博士研究生李韩盛美提交学位论文《吴镇〈墨竹谱〉:文人画家的墨竹画谱》,将研究视角从山水画转向墨竹画,并以台北故宫博物院藏吴镇《墨竹谱》为研究中心,分别讨论了墨竹画的历史渊源、吴镇的墨竹画创作、《墨竹谱》的历史渊源以及其中的图像、书法和诗词。该论文反映出了普林斯顿学派深厚的学术涵养。作者不仅整理出了吴镇墨竹画的历史分期,为其断代工作提供了参考,还详细分析了吴镇、赵孟、李衎、高克恭、倪瓒墨竹画的师承渊源。此外,其又用形式分析法深入剖析了22帧《墨竹谱》的内容、风格和笔墨构成。作者指出,吴镇从来没有一种固定的创作方式。他不断地尝试新的绘画方法,巧妙地平衡了表现主义和自然主义的创作面貌。在《墨竹谱》中,吴镇呈现给观者的是自我宣泄后的心理图景,其伟大之处在于打破了宋代以来“竹谱”百科全书式的绘画传统,重新诠释了过去的风格,堪称元代文人画的最高典范,持久影响着明清时期的文人画家。[9]李霖灿亦在《故宫文物月刊》发文讨论了这组作品。

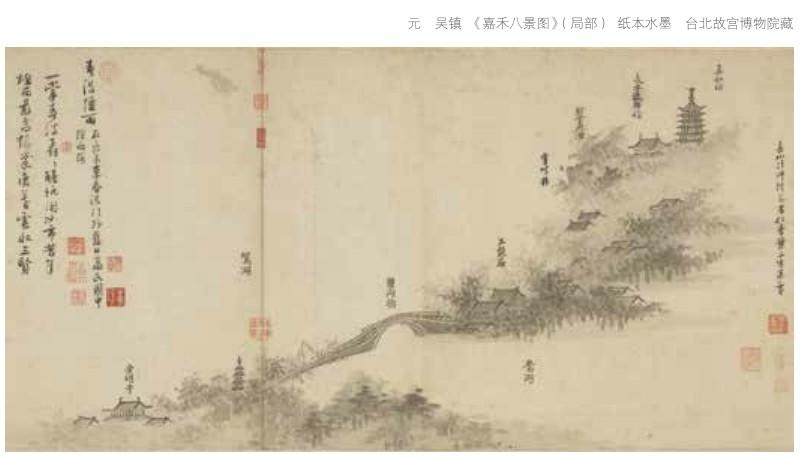

同年,中国台湾学者陈肇光的《元代画家吴镇》出版。本书基于作者1973年完成的硕士学位论文而写,利用翔实的文献资料和高居翰等海外学者的学术成果弥补了中国吴镇研究的不足。难能可贵的是,陈肇光初步整理了吴镇年表和书画作品编年表,[10]为后人研究提供了便利。1980年和1985年,台湾大学许湘苓、李淑美的硕士学位论文分别关注吴镇的墨竹画和《渔父图》,发现了其绘画中的抒情性和复古倾向。1986年,中国文化大学林美吟的硕士学位论文《元朝吴镇〈双松图〉之研究》追溯《双桧图》[11]与唐宋山水画的关系,并特别探析了“李郭画派”的遗风。铃木敬则在《中国绘画史》中谈到了吴镇的生平和艺术,并针对几幅传为吴镇的经典作品提出质疑,如认为《嘉禾八景图》的笔法生涩,是对牧溪《潇湘八景图》的拙劣模仿。[12]

20世紀八九十年代,随着海外文献的积累和引进,中国美术史界忽然掀起一股“吴镇热”。1981年,嘉兴平湖博物馆在地名普查中偶然发现吴家桥村村民吴新田家藏的《义门吴氏谱》,以此解开了吴镇的身份之谜,引发了学界热议。李德壎是这场讨论的“核心辩手”。1986年,他分别在《齐鲁艺苑》《山东师大学报(社会科学版)》发表论文《吴镇诗画丛考》和《元代大画家吴镇考》,以《元史》及相关文献为辅助,考证并追溯《义门吴氏谱》之真伪和吴镇世系。1988年,李氏又发表《吴镇家谱续考》一文,进一步介绍《义门吴氏谱》的保存情况、装帧样式、修订时间等,并发现家谱中的种种矛盾之处,不过他认为:“吴镇的家谱是真的,少数记载不实之处,是吴门后代为了夸耀自己的祖先而写进去的。”[13]1990年,李德壎出版《吴镇诗词题跋辑注》一书,收录与吴镇有关的诗词题跋并为之校注。同年,为纪念吴镇诞辰710周年,嘉善县政协文史委员会等有关部门编辑、出版了《纪念吴镇诞辰七百十周年专辑》,收录《义门吴氏谱》《梅道人遗墨》《梅道人遗墨补》《解放后梅花庵修理记实》等重要古代资料和现当代考古资料,使之成为彻底点燃“吴镇热”的引信。翌年,嘉善县政协文史委员会又出版《吴镇研究论文专辑》,其中收录王伯敏、陈华宗、吴静康、李德壎等学者的十二篇论文,研究范围囊括吴镇生平与家世、艺术风格、创作思想、历史影响等多个方面,一举扭转了中国大陆在吴镇研究领域的落后局面。1995年,余辉在《故宫博物院院刊》发表《吴镇世系与吴镇其人其画——也谈〈义门吴氏谱〉》一文,概述了吴镇家族成为“大船吴”的历史过程,同时关注吴镇的生活方式、子嗣、家族子女仕明原因等问题,最后绘制的吴镇世系图谱尤有参考价值。

在中国学者持续关注吴镇生平、家世的同时,欧美学者仍深耕吴镇书画的内容、风格及真伪问题,其中的代表性文献是徐小虎1987年撰写的牛津大学博士学位论文《走向综合方法论:吴镇(1280—1354)个案研究》(按:出版后名为《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》)。徐小虎师从方闻、王季迁、岛田修二郎等学者,深谙普林斯顿学派的形式分析法、中国传统书画鉴定方法和日本的中国美术研究方法。她以台北故宫博物院藏吴镇书画为中心,经过一系列抽丝剥茧的图像分析和形式比较,最终发现吴镇只有“三件半”真迹传世,即《渔父诗意图》《双桧图》《竹石图》和经过裁剪的《中山图》。她还以吴镇同代人的文献为基准,爬梳符合文献记录的绘画作品,发现了围绕其真迹的三类仿作,即真迹的摹本、符合真迹风格的仿作、署名“吴镇”却风格迥异的仿作。《被遗忘的真迹:吴镇书画重鉴》一书自面世以来便争议重重,中央美术学院教授邵彦对徐小虎的批评较能反映学界的一般看法:“徐小虎的鉴定方法过于严苛,从有记载的历史来看,明清之际并没有发生过大规模的古画损毁,如果‘元四家的存世真迹如此之少,那这批作品现今何在呢?”[14]杜哲森、宋晓霞的《吴镇》也从笔墨、形式方面回顾了他的艺术风格。

二、21世纪初期的吴镇研究

2000年后,随着中外文化交流日益密切,吴镇研究进入新纪元,相关成果不断涌现,研究材料、研究视角、研究方法也有较大革新,中国大陆成为吴镇研究最核心的学术阵地。这些研究一共分为五个部分,即基础史料、生平及家世、书画及诗词创作、艺术思想及美学价值、历史影响。这里需要说明的是,近二十年有许多以吴镇为研究对象的硕士学位论文,其研究材料、结构、方法、结论同质化严重,缺少学术价值,下文不再介绍。

第一部分,吴镇的基础史料。2000年至2001年,张光宾连续三期在《美术史研究集刊》发表《元四大家年表》,其中吴镇部分至今仍为最详者。2010年,该论文被台湾大学艺术史研究所出版。2013年,卢勇出版《元代吴镇史料汇编》,囊括了元代以降有关吴镇的文献资料。该书和《吴镇诗词题跋辑注》都是吴镇研究不可或缺的工具书。

第二部分,吴镇的生平及家世。《义门吴氏谱》的发现解决了学界对吴镇生平及家世的长久困惑。虽然目前此问题仍有争议,但学者基本认同真实的吴镇和后世文人笔下的吴镇有巨大差异的事实。2001年,嘉善县有关部门再次出版《吴镇研究论文选》,收录王伯敏、余辉、吴静康等学者论文13篇,研究范围进一步扩展,视角开始对准吴镇的高祖吴潜和三叔吴森。吴静康后在《故宫博物院院刊》发表《吴镇家世再探》,指出吴森是嘉兴地区的知名收藏家,与赵孟、李衎等往来密切,而吴镇自幼跟随三叔,由此得以饱览其书画收藏,并受到赵孟、李衎的艺术影响。[15]黄朋在《吴镇及其家族书画收藏初探》中从扬无咎《四梅图》的三十余枚鉴藏章中发现了吴镇和家族成员的鉴藏活动。江秋萌在《一夜相思 几枝疏影 落在寒窗:徐禹功、吴瓘、吴镇〈宋元梅花〉合卷小考》中以画风为基底,勾勒了吴镇家族的书画交流和鉴藏活动。吴诵芬的《元吴镇墨竹谱——父亲给儿子的画竹绘本》从《墨竹谱》中看到了吴镇和“儿子”佛奴的画艺传承。颜晓军的《吴镇家族与赵孟

家族世交考——兼論〈义门吴氏谱〉的问题》堪称近二十年吴镇家世研究的佳作。作者通过深入走访、调查,发现了七种可以互相印证的吴氏家谱,言明《义门吴氏谱》的编纂者混淆了义门吴氏和宁国吴氏、汝南吴氏,并指出吴镇家族和赵孟家族有长久的姻亲关系。[16]

关于吴镇生平的通识读物还有万新华的《元代四大家》、寿勤泽的《丹青圣手:黄公望、王蒙、吴镇传》、盛东涛的《吴镇》、吴静康的《吴镇传》等。这些读物皆标志着吴镇研究已经进入了大众视野。

第三部分,吴镇的书画及诗词创作。薄松年的《只钓鲈鱼不钓名:吴镇的渔父图》、柳扬的《吴镇〈渔父图卷〉的自我写照和时空表现》、陈晨的《吴镇“渔隐山水”及其笔墨语言内涵》从笔墨、构图等方面继续深化了《渔父图》的研究。邱才桢的《吴镇〈墨竹谱〉中的笔墨关系——兼论宋元文人画精神之嬗变》、徐佩芸的《吴镇及其〈墨竹谱〉之研究》、卢勇的《吴镇〈竹谱图卷〉之考辨》、周午生的《论吴镇墨竹画的技法表现和笔墨传承》等论文则将吴镇的墨竹研究提升到了新的历史高度。特别是卢勇基的《吴镇〈竹谱图卷〉之考辨》,其围绕上海博物馆藏吴镇《竹谱图》卷展开,首先梳理了该图的图像信息和文献记录,然后考证钱棻及《梅道人遗墨》的编写时间、编辑特点等,又关注《清河书画舫》《书画记》等古代文献对吴镇的考证,最后探究吴镇墨竹画的形式、风格,打破了李韩盛美《吴镇〈墨竹谱〉:文人画家的墨竹画谱》一文在吴镇墨竹画研究领域的“垄断”地位。

另外,石守谦的《胜景的化身——潇湘八景山水画与东亚的风景观看》一文关注吴镇《嘉禾八景图》对宋迪《潇湘八景图》的图式创新。李杰荣的《吴镇〈嘉禾八景图〉——介于地图与山水之间》则在李德壎《吴镇〈嘉禾八景图〉题跋考识》基础上,贯通了“图经”“地图”与“嘉禾八景”。楚默的《吴镇和他的书法及书法观念》、法苏恬的《吴镇书法艺术风格研究》、许春光的《书画通灵:吴镇书艺理念与题画书法》、常锦文的《吴镇书法用墨探析》从不同角度关注此前鲜有研究的吴镇书法,诸如《心经》、草书题跋等,拓展了吴镇书画艺术的研究维度。

自卢威廉撰写《从上海博物馆藏吴镇〈渔父图〉看元代绘画和文学中的“渔父”》一文之后,越来越多的学者开始着手分析、考辨吴镇的诗词作品。李德壎的《吴镇〈渔父〉考源辨异》首先提出了吴镇的《渔父词》因袭唐代张志和的《渔父词》,故而“不能单纯作为文学作品去欣赏,因为过多袭用前人旧句,缺乏新意,只能作为整体中的一部分去读”[17]。衣若芬在《不系之舟:吴镇及其〈渔父图卷〉题词》中也指出“《渔父图卷》的题词几乎是抄袭”,不过“笔者宁愿相信吴镇在仿作时,连同画上原有的题跋与题词一并抄录,甚至于题词在画面的位置也完全复制”[18],因为这种抄袭正是吴镇仿古实践的一部分。陈思建在《吴镇〈梅花庵稿〉题画诗辨伪》中根据陈高华的《元代画家史料》、谢巍的《中国画学著作考录》、罗鹭的《〈元诗选〉与元诗文献研究》等学术成果,确定《梅花庵稿》中一半以上的诗词皆出自明代张泰阶伪书《宝绘录》,这为吴镇研究奠定了较为可靠的文献基础。[19]基于此,王次澄的《吴镇题画诗重探》、沈雅文的《元季四大画家之艺文生活及诗歌创作》、张毅的《“痴”情书画“墨戏”的诗性智慧——论黄公望、吴镇和王蒙的题画诗》等文章需要重新讨论。当然,也有如安祥祥的《吴镇题画诗略谈》这样仅聚焦吴镇传世作品诗词题跋的文章和王澄的《吴镇的题画诗》这样仔细分辨诗文价值及真伪后再做判断的文章。

第四部分,吴镇的艺术思想及美学价值。张建军的《绘画中的诗、语言、思——读吴镇〈松泉图〉》、安祥祥的《吴镇〈洞庭渔隐图〉的审美价值分析》从吴镇作品个案入手,详细阐释了他的美学思想。张繁文的《绘画史上的渔父情节》、卢荻的《论吴镇画中的渔父形象》、李杰荣的《江南渔隐与元代吴镇的渔父词画》沿着卢威廉的学术成果继续拓展,只是内容、方法、观点等较为陈旧。何松、姚冰的《论元代道教与文人画审美精神》勾连道教和吴镇的审美思想,施锜的《吴镇〈渔父图〉卷中的禅宗源流考论》又专注禅宗和《渔父图》的内在联系。朱良志的《南画十六观》以“水禅”总结吴镇的“渔父”艺术,将其概述为艰危中的心灵超越和逃遁中的心性自适,提出“隐”只是吴镇的表面,于无藏处藏才是他的基本追求,[20]这一观点可谓一语中的。杨洲的《元四家画论研究》从吴镇生平、艺术创作、历史影响等角度论述吴镇的美术思想。安祥祥的《吴镇艺术的审美品格研究》综合图像分析法、美学阐释法,分门别类地介绍了吴镇墨竹画、山水画的形式特征和思想价值。

第五部分,吴镇的历史影响。朱殷治的《论吴镇对中国文人山水画的贡献》、王彦梅的《元四家山水画的美学特征及艺术影响》、朱干的《元四家山水画美学思想暨对后世的影响研究》较为宏观地梳理了吴镇的历史地位和艺术影响。齐晓黎的《一味中正——浅析沈周与吴镇笔墨相承的关系》专注吴镇画风的重要推崇者——沈周,并关注吴镇与沈周的笔墨继承关系。刘阳的《明清画家仿吴镇山水研究》、安祥祥的《吴镇山水画风在清代的继承与发扬》从沈周、龚贤、王原祁、王鉴、恽寿平等人的具体作品出发,论证了吴镇的明清后学。董双叶、董家琪在《众源合流:明代宣德画院中的闽浙画风》一文中敏锐地捕捉到了明代“宣德画院”流行的吴镇画风。韦嘉阳的《形塑与接受——明代的吴镇想象与影响》、杨敬依的《从布衣到大师——论吴镇画风与画史地位的变迁》则从知识生成的角度梳理了明清画坛对吴镇生平的塑造和吴镇画史地位的奠定,尤有新意。

三、結语

20世纪上半叶,日本学者首先以现代美术史的研究方法切入吴镇研究。20世纪下半叶,其研究又主要集中在欧美国家和中国台湾地区。随着20世纪80年代《义门吴氏谱》的发现,中国大陆渐渐成为吴镇研究的学术中心。进入21世纪,各类学者怀揣不同的学术方法和文献材料,对吴镇的基础史料、生平及家世、书画及诗词、美学及思想价值、历史地位及影响展开多元研究,极大地推动了元代美术史的研究进程。不过,我们从中也要看到,吴镇的有关史料不仅数量有限,而且真伪混杂,研究难度较大,许多学者引用了后世的托名伪作,导致研究成果的学术价值大打折扣。目前,吴镇研究亟须去伪存真,相关学者要利用较为可靠的文献资料建立吴镇书画、诗词艺术的本来样貌,探究吴镇艺术在后世的传播与接受,只有这样才能在有限的文献材料中发掘无限的学术成果。

注释

[1]参见中国国家图书馆藏钱棻编《梅花道人遗墨》中的钱士升《梅花道人庵缘起》(清抄本)。

[2]鉴于大多数传统鉴定家过于依赖个人经验,缺少严密的逻辑论证和材料分析,故此文不再收录鉴定类文章,而是以现代美术史研究方法、研究框架为基础,进行理性分析。

[3]内藤湖南.中国绘画史[M].栾殿武,译.上海书画出版社,2020:189.

[4]温肇桐.元季四大画家[M].上海:世界书局,1945:1.

[5]James F. Cahill. Wu Chen, A Chinese Landscapist and Bamboo Painter of the Fourteenth Century[D].University of Michigan,1959:86.

[6]James F. Cahill.Hills Beyond a River:Chinese Painting of the Yuan Dynasty,1279-1368[M]. New York:John Weatherhill,1976:165.

[7]William W. Lew.The Fisherman in Yuan Painting and Literature as Reflected in Wu Chens YuFu-Tu in the ShangHai Museum[D].University of Ohio,1976:95.

[8]庄申,编.元季四画家诗校辑[M].香港大学亚洲研究中心,1973:40.

[9]Sungmii Lee Han.Wu Chens Mo-Chu Pu: Literati Painters Manual in Ink Bamboo[D]. Princeton University,1983:217-218.

[10]陈肇光.元代画家吴镇[M].台北故宫博物院,1983:109-130.

[11]学界通常认为,吴镇绘于泰定五年(1328)的“双树图轴”应为桧树而非松树,因此命名“双桧图”,不过仍有学者延续传统,名之曰“双松图”。

[12]铃木敬.中国绘画史·中之二(元)[M].东京:吉川弘文馆,1988:125-126.

[13]李德壎.吴镇家谱续考[J].山东师大学报(社会科学版),1988(1):96.

[14]参见徐小虎、邵彦所作题为“王蒙《青卞隐居图》及其他名下之作”的学术报告。

[15]吴静康.吴镇家世再探[J].故宫博物院院刊,2001(5):10.

[16]颜晓军.吴镇家族与赵孟家族世交考——兼论《义门吴氏谱》的问题[J].故宫博物院院刊,2020(2):40-41.

[17]李德壎.吴镇《渔父》考源辨异[J].齐鲁艺苑,1996(1):20.

[18]衣若芬.不系之舟:吴镇及其《渔父图卷》题词[J].思与言,2007(2):170-176.

[19]陈思建.吴镇《梅花庵稿》题画诗辨伪[J].艺术探索,2022(5):25.

[20]朱良志.南画十六观[M].北京大学出版社,2013:72-75.