儒学与道学:《绘事备考》中画学观念的缘起与变式

张晨

[摘要] 《绘事备考》是清初第一部较为完整的绘画通史,学术界因其文本内容延续前人旧说而对其价值有所忽略。今考其书发现,《绘事备考》征引书目广博,王毓贤对之增补、删修,这些改动之处恰恰能展现出王毓贤的画学观念。他的画学观念承自老子、庄子,以宋代文人画理论为基石,强调绘画是“自然天成”的逸品、是“性情”“性灵”的抒发。同时,其对绘画功能的阐述中又有儒学的渗透。在清代的学术思潮下,其继承儒学,强调绘画的政治功能,将宋代的“格物致知”与清代的“经世致用”这两种学术思想融会贯通,建立起全新的画学观,赋予了画之“正道”以新的画学含义。

[关键词] 王毓贤 《绘事备考》 画学 画学观

《绘事备考》是王毓贤任湖广按察使时所作,当今学术界认为此书内容仅是汇编《历代名画记》《图绘宝鉴》以及《图绘宝鉴续编》三书而成。今细读此书,笔者发现《绘事备考》征引书目除上述三书外,还有《图画见闻志》《画继》《圣朝名画评》《画史会要》《宣和画谱》《增广图绘宝鉴》以及文集、地方志、正史(《元史》《明史》)等。此外,该书亦收录有王氏的品评文字。王毓贤在征引书目的过程中,并非毫无修改地沿用。他对所征引的内容进行了删减、增补或汇编,在此过程中展现出了自身的画学观念。

《绘事备考》一书的画学观念继承儒学与道学思想,同时又有新的变化。王毓贤家族世代受到清廷重用,在政治层面也有杰出的贡献。因此,他的画学理念不免带有儒学色彩。他在《绘事备考》中提到了“画理之通于治理也”[1],意在将绘画的政治功能凸显出来。《绘事备考》的撰书立意是“力求完备,无征不信”,这体现了王毓贤严谨的治学态度,也是其“经世致用”观念的彰显。王毓贤受明末清初“正统”画学的影响,对宋代的文人画理论大加赞扬。他在郭若虚的理论基础之上提出“正道”与“俗艺”两个概念,将品位较高的文人画作为“画之正统”,延续了董其昌一派的理论。他还强调“自然”“性情”“性灵”,这是对宋代“逸品”理论以及明代“性灵”理论的延续,即认为自然天成、不受约束的绘画才是佳作。本文将围绕儒学和道学两种思想维度,对比文献来源,分析《绘事备考》一书所涉画学观念的缘起与变式,进一步挖掘此书的史学价值。

一、“格物致知”与“经世致用”:以儒学理论为基石

宋代的画学观念是以程朱理学为核心,强调“格物致知”,清代的画学观念则强调“经世致用”。其实,“格物致知”和“经世致用”之间存在递进关系。程朱理学所强调的“格物致知”要求挖掘事物的内在道理(“格物”),从而达到认识真理的目的(“致知”)。“经世致用”则是将所挖掘出的道理落到实处,倡导将自身所学用于解决社会问题,从而达到民安国治的实效。关于“格物”,程颐解释道:“格犹穷也,物犹理也,犹曰穷其理而已也。”[2]“格”有格法、准绳之意,故而“格物”是在一定的格法之中,倡导穷尽事物本身的道理。也就是说,“格法”与“穷理”是统一的整体。反映到绘画上,“格法”是规矩、准绳,其更多表现在技法层面。刘道醇所说的“格制俱老”[3]即指符合“格法”的技法,也就是向着“老”的方向发展。北宋后期,文人士大夫十分活跃,“格法”与“穷理”一直渗透在他们的画学观念之中。苏轼在《净因院画记》中有一段关于“常形”与“常理”的记载:

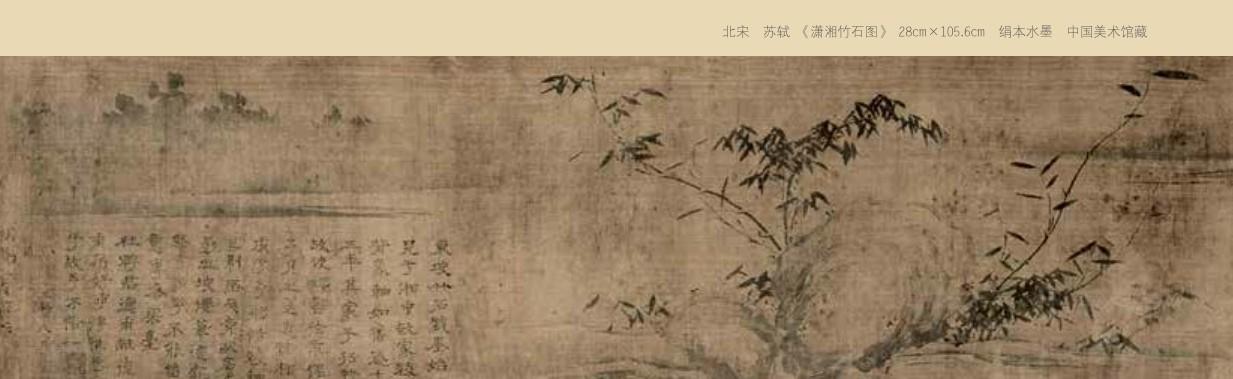

余尝论画,以为人禽、宫室、器用皆有常形,至于山石竹木、水波烟云,虽无常形,而有常理。常形之失,人皆知之。常理之不当,虽晓画者有不知。故凡可以欺世而取名者,必托于无常形者也。虽然,常形之失,止于所失,而不能病其全,若常理之不当,则举废之矣。以其形之无常,是以其理不可不谨也。世之工人,或能曲尽其形,而至于其理,非高人逸才不能辨。与可之于竹石枯木,真可谓得其理者矣。[4]

从苏轼的这段话来看,“常形”是指物体外部的造型,在绘画时需要通过技法表现出来,即“格法”。“常理”是外在形体下的“道理”,是蕴含于事物内部的规律,也就是“神”,即“致知”。事物的“形”可分为两类。一类可见,如人禽、宫室、器用。一类不可见,如山石、竹木、水波、烟云。不过,无论是否可见,“常理”都蕴含在“常形”的内部并等待挖掘,就算无“常形”,“其理不可不谨也”。若“常理”不当,即使是懂画的人也不能够发现“常形”,只有“高人逸才”才能发现。他认为,文同画竹能得竹之“理”,是因为文同对竹子的外在形态和生长趋势能准确把握。同时,他还能将自己的情感投射到竹中,认为这样才算是“穷理”。另外,苏轼在评价吴道子时说道:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”[5]苏轼认为,吴道子的画于“豪放”中巧妙揭示了事物内在的道理,于“创新”的同时又能约束在一定的“格法”之中。与苏轼有类似观点的还有刘道醇。关于用墨,刘道醇提出了“六长”,其中有“一长”是“狂怪求理”[6]。他认为,用墨虽然可以“狂”和“怪”,但是又要在一定“法度”之中。由此可见,宋代文人士大夫在绘画观点中都强调“格法”和“理”的重要性。

明末清初,宋代所提出的绘画求“理”依然是文人士大夫追求的标准。董其昌在《画禅室随笔》中论“文要得神气”时这样写道:

文要得神气……脱套去陈,乃文家之要诀。是以剖洗磨炼,至精光透露。岂率尔而为之哉?必非初学可到。且定一取舍,取人所未用之辭,舍人所已用之辞;取人所未谈之理,舍人所已谈之理;取人所未布之格,舍人所已布之格;取其新,舍其旧。不废辞,却不用陈辞;不越理,却不用皮肤理;不异格,却不用卑琐格。格得此,思过半矣。[7]

董其昌认为,文要传神,就必须“脱套去陈”,强调“理”与“格”。关于“理”,他强调要取前人未谈之理,同时又不能越“理”,不用肤浅之“理”。这里的“理”指事物内在的道理。“不越理”强调的是在“格法”之下揭示事物本身的道理。关于“格”,他强调取前人未布之“格”的同时不用怪异之“格”、俗套之“格”。这里的“格”指“格法”,“所已布之格”指的是前人的“成法”。

与董其昌同时期的唐志契亦强调画中“理”的重要性。他在《绘事微言》中论及“画要明理”时写道:

凡文人学画山水,易入松江派头,到底不能入画家三昧。盖画非易事,非童而习之,其转折处必不能周匝。大抵以明理为主,若理不明,纵使墨色烟润,笔法遒劲,终不能令后世可法可传。郭河阳云“有人悟得丹青理,专向茅茨画山水”正谓此。[8]

唐志契认为,一味学习前人的格法技巧是远远不够的,要明“画理”才能画好山水。清朝笪重光在《画筌》中论及“神境”“妙境”时,有过这样一段论述:

凡理路不明,随笔填凑,满幅布置,处处皆病。至点出无画处,更进一层,尤当寻味而得之。人但知有画处是画,不知无画处皆画。画之空处,全局所关,即虚实相生法。人多不着眼空处,妙在通幅皆灵,故云妙境也。[9]

笪重光所强调的“理路”指的是道理、理论,“随笔填凑,满幅布置”讲的是作画时没有认真思考布局,因为不在“法度”之中,所以“处处皆病”。

明末清初的绘画在绘画理念上依旧承袭宋代绘画“格物致知”的观点。回观《绘事备考》卷一的“优劣”一节,王毓贤提出要延续郭若虚“佛道、人物、士(仕)女、牛马今不及古,山水、林石、花竹、禽鱼古不及今”的说法,在此基础上将“前人笔法”以及“三家山水”融合其中:

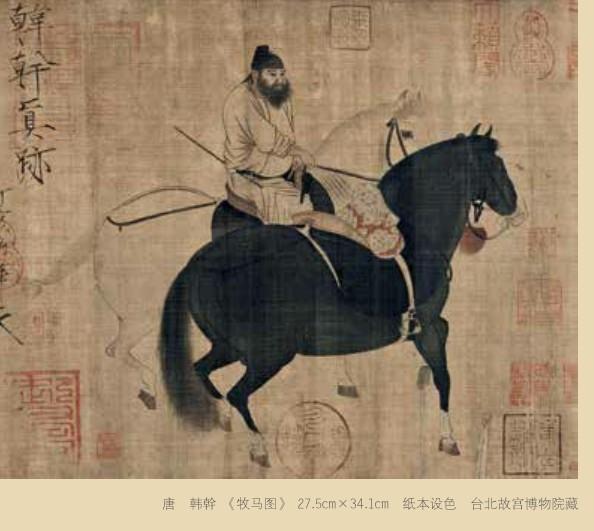

夫顾、陆、张、阎体裁各异,张、周、韩、戴理致俱优,昔贤论之详矣!惟吴道子独称“画圣”,才全法备,无愧斯言。由近而约举之,气象萧疏,烟林清旷,毫锋颖脱,墨采精微者,营丘之制也。石体坚凝,杂木丰茂,台阁典雅,人物庄严者,关氏之风也。峰峦浑厚,格局沉雄,抢笔俱匀,人物皆质者,范氏之作也。皴法古隽,傅彩清和,意趣高闲、天真烂漫者,董氏之蹤也。[10]

王毓贤虽沿袭郭若虚“论三家山水”的旧说,但他将其归于“优劣”之中,实则已经超越了郭若虚基于“前代人物”以及“三家山水”笔法而对风格展开的分析,进而给出了“品评”的观点。他认为“张、周、韩、戴理致俱优”,其中“理致”指的是“义理情致”。王毓贤又说吴道子“才全法备”,其中“才”是对吴道子才情的夸奖,“法”指的是“法度”。此外,王毓贤延续郭若虚《图画见闻志》中“论制作楷模”的理论,形成“楷模”一节,此节专论“格法”,希望从“格法”入手来达到“明理”的效果。郭若虚在《画图见闻志》中提道:“画畜兽者,主要停分向背,筋力精神,肉分肥圆,毛骨隐起,仍分诸物所禀动止之性。”[11]此处提及的“诸物所禀动止之性”指的是画兽就要了解其品性,这样才能传神,故而“诸物所禀动止之性”的本质还是指事物内在的“理”。类似的理念还有沿袭《图画见闻志》中“论衣冠异制”一节所作“服饰”部分。此节专论不同时代服饰的“格制”,强调在绘画时要注意不同时代的服饰特征。除《图画见闻志》外,王毓贤还延续《宣和画谱》中关于如何表现“人物”“番族”“龙鱼”“花鸟”的观点,这都是《绘事备考》中“格法”与“致知”相统一的体现。另外,《绘事备考》卷五在著录“董源”时写道:“随事标置,皆有至理。”[12]这是王毓贤的增补,其他画史皆未记载此句。王毓贤认为,董源在经营位置时能随着客观物象的内在道理安排画面布局,这是浑然天成、自然天授的状态,由此可见“格法”与“致知”之间的关系。

与宋代绘画不同,清代绘画在“格物致知”的基础上还注重“经世致用”。宋代“理学”发展到明代“心学”,存在一定的局限性,即“空洞”。清人力求改变此种学术风气,故而强调“经世致用”。黄宗羲说:“儒者之学,经纬天地……徒以生民力极,天地立心,万世开太平之阔论,钤束天下。一旦有大夫之忧,当报国之日,则蒙然张口,如坐云雾。”[13]他认为,人们应将所学知识用以报国。王毓贤持有相同的主张。他在《绘事备考》“原叙”部分就说过“画理之通于治理也”[14]。王毓贤在广西任职时,在“阳明洞天”石上写下“神武不杀”,这表明其想与王阳明一样倡导“仁政”,体现了其希望治理好广西的政治抱负。显然,王毓贤将“画理”与“治理”相结合,是“实用主义”的表现。由此看出,在《绘事备考》的总论部分亦有“经世致用”的观点渗透进来。王毓贤在《绘事备考》的“赏识”一节提出“好事者”与“赏鉴家”的不同之处在于赏鉴家“天性高明,多阅传纪,或得画意或自能画,每见卷轴,辨晰秋毫,援证其迹而研思极虑焉”[15]。他认为,鉴赏画作不仅需要明辨秋毫,还要做到“援证”和“研思”,即需要引征他画来互相参照,并深入研究和挖掘其中的画学观念。由此可以看出,王毓贤更加注重“考证”,即强调实际行动。“考证”一词在《绘事备考》卷一随处可见,如他在论述“蕃族”一节时提到“自唐至宋,以画蕃祖族见长者五人。唐则胡瓌、胡虔,五代则东丹王、王仁寿、房从真皆能考证”[16],在论述“道释”一节时提到“然裔学朱繇譬之婢作夫人举止,终觉羞涩,文进产于蜀,世皆以蜀画为名是获虚誉也,讵宜漫循形迹,遽失考求哉”[17],在论述“优劣”一节时提到“援今证古,迹着理明”[18]。在他看来,只有做到相互参照,方能明晰古今绘画之优劣。

宋代绘画和清代绘画的发展具有相似性。《绘事备考》卷一大多取自宋代名篇画论中关乎“格物致知”的理念,同时也有新时代的印记,即“经世致用”。王毓贤强调“画理”和“治理”的内在联系,故而在《绘事备考》卷一多处涉及对绘画作品的“考证”并多番强调“躬行”。

二、“正道”与“俗艺”:画之“正统”的新解

王毓贤在《绘事备考》中论“画法”一节时提到“凡画必周气韵,始为正道。不尔,虽竭巧思,止同俗艺”[19]。他在郭若虚提出“众工之事”[20]的基础上,又提出“正道”与“俗艺”的概念,这其实是对文人画的赞扬。

郭若虚认为“如其气韵,必在生知”[21],且“不可以岁月到”[22],只有轩冕才贤、岩穴上士一类人品高尚者才可以得到。当他们将“高雅之情,一寄于画”[23],画之“必周气韵”(正道)。相反,“气韵”不高者,虽经深思熟虑,但也只是“众工之事”[24](俗艺)。显然,郭若虚的画学观点与北宋文人思潮有着莫大的联系。彭莱在博士学位论文《〈图画见闻志〉研究》第五章第一节“文人画思潮的发展与开端”中提出“文人画的主要思想是通过‘鉴赏的方式来践行的”[25],其后又在文章《郭若虚“气韵非师说”与北宋文人画思潮》中解读了“人品”之内涵与“道德”和“学问”论。首先,他认为“郭若虚的‘人品论是出自张彦远‘自古善画者,莫匪衣冠贵胄、逸士高人,振妙一时,传芳千祀,非闾阎鄙贱之所能为也的论说”[26]。其次,他对张彦远《历代名画记》中“衣冠贵胄”“逸士高人”与郭若虚《图画见闻志》中“轩冕才贤”“岩穴上士”的含义进行了辨析,认为“张彦远的时代,所谓‘衣冠贵胄,主要指向社会上那些‘高门大族‘公卿大夫——前者即‘士族,即魏晋以来依赖士族政治而成为享有政治、经济特权的有身份、有涵养的门阀士族子弟,他们又被称为‘冠冕‘冠裳。后者则是隋唐以来新晋的开国功勋、上层官僚。唐代中期以后,门阀士族开始走向没落,所谓‘衣冠贵胄,更多应是指向那些有科举背景与文化涵养的公卿官僚”[27]。在郭若虚生活的北宋,与“衣冠贵胄”所对应的“轩冕才贤”发生了语境上的变化。此时的“轩冕才贤”应该是“指向社会上新兴的、以官员兼学者身份而受到统治者重用的‘士大夫”[28]。至于“逸士高人”与“岩穴上士”,彭莱提到“含义相差不大,是指隐逸之士,他们虽不乐仕进,却与士大夫同样讲求修身,重视个人修养”[29]。最后,彭莱认为“宋代统治者将‘与士大夫治天下确立为治国方针”[30]。士大夫在王朝扮演着重要的政治角色,加之宋代理学的影响,他们普遍重视道德修养,以博学多闻为追求。当他们面对书画,必然会对画家的“人品”提出要求。郭若虚出身武将世家,在朝为官时常与“轩冕才贤”切磋画艺,因而极为强调文人所重视的“人品”与“画品”的关系。

明末清初,“气韵非师论”依旧被大力倡导。董其昌说道:“气韵不可学,此生而知之,自有天授。”[31]此后,王毓贤在《绘事备考》中提出“至于气韵,必属生知”的观点,其中的“气韵”最终指向的是画家的“人品”。在厘清王毓贤观点的特殊性之前,我们首先需要阐释王毓贤和郭若虚的相似之处,即为何王毓贤会延续郭若虚“气韵非师”的观点来强调“人品”。首先,在身份上,王毓贤和郭若虚都出身武将世家,且在朝为官,劳心案牍之余又能留心鉴赏书画,故而二人皆认可“轩冕才贤”这类群体的“人品”。其次,从生活的朝代来看,宋代强调“与士大夫治天下”,故而士大夫在政治、文化上都有话语权。清代康熙皇帝为稳固统治权而采取怀柔政策,这在一定程度上使得士大夫在政治、文化上皆能有所建树。王毓贤家族便是在怀柔政策下取得成就的典型代表。最后,文人画的开端与鉴赏有关。无论是宋代还是清代,无论是私人还是官方,鉴赏和收藏都是美术发展史上的高峰。

接下来需要讨论的是王毓贤所凝练出的“正道”和“俗艺”这两种概念。王毓贤认为“周气韵”者为“正道”,即“轩冕才贤”“岩穴上士”的作品为画之“正道”,反之则为“俗艺”。虽然宋代和清代都对文人士大夫极为重视,但细观他们的政治环境,还是能够看出差别。清代帝王在實施怀柔政策的同时也大兴文字狱,希望在精神上控制汉人,扼杀其民族意识以维护清廷统治地位。除此之外,朝廷对江南文人的打压从未停止,其中尤为典型的是牵连万余人的“江南奏销案”。梁启超曾说:“那时满廷最痛恨的是江浙人,因为这个地方是文人渊薮、舆论的发纵指示所在,‘反满洲的精神到处横溢,所以自‘窥江之役以后,借‘江南奏销案名目,大大示威。”[32]综上,清政府想通过恩威并施的举措来巩固自身的地位,反映到绘画上亦是如此。

清初“四王”继承董其昌的观点,强调南宗绘画的“正统”性地位。王鉴在《染香庵跋画》中说道:

画之有董、巨,如书之有钟、王,舍此则为外道,惟元季大家正脉相传。[33]

王鉴将“董、巨”作为画之“正派”始祖,认为除二者之外则为“外道”。王时敏亦有相同看法,他说:书画之道,以时代为盛衰。故钟、王妙迹,历世罕逮。董、巨逸轨,后学竞宗。[34]

王时敏继承了董其昌的观念,认为南宗绘画作为画之“正宗”,是按照“董、巨”一脉传承和发展的。王毓贤和王时敏一样,整个家族都做了“顺臣”,都受到清廷的福泽,自然会在艺术思想观念上强调“正统”地位。

另外,王毓贤的画学思想与王鉴的相似性不仅体现在强调画之“正宗”,还体现在强调画之“自然”。王毓贤认为“画之正道”是“周气韵”,而“气韵”又“必属生知”,即“既不可以巧密得,复不可以岁月到,惟在默契神会,几于自然而已”[35]。王鉴在强调画之“正统”的同时,亦强调“自然”。他在《染香庵跋画》中说道:

吴郡画家文、沈后,几作广陵散矣。近时画道最盛,颇知南宗正脉,但未免过于精工,所乏自然之致。余此册虽不能梦见古人,幸无纵横习气耳。[36]

王鉴批评近时画作虽知“南宗”,但过于精工,缺乏“自然之致”。

王毓贤之所以在郭若虚的基础之上明确提出“正道”和“俗艺”这两个带有强烈等级意味的画学观念,完全是因为明末清初时期的“画学风气”。此后,画求“正”被后世清代学者所关注,继而形成风气。

唐岱是王原祁的弟子。他的绘画观点也受到了“四王”的影响。他在《绘事微言》中列“正派”一节,专论山水的“正”位:

明董思白衍其法派,画之“正传”,于焉未坠。我朝吴下“三王”继之,余师麓台先生,家学师承,渊源有自。[37]

唐岱认为董其昌一派为画之“正传”,肯定了董其昌的画史地位。此外,他也认可“四王”为清代画坛正派的观点。

沈宗骞在《芥舟学画编》中亦有关于画之“正道”的描述:

古人之奇,有笔奇,有趣奇,有格奇。皆本其人之性情胸臆,而非学之可致也。学者,规矩而已。规矩尽而变化生,一旦机神凑会,发现于笔酣墨饱之余,非其时弗得也,过其时弗再也。一时之所会,即千古之奇迹也。吴道子写地狱变相,亦因无借发意,即借裴将军之舞剑以触其机。是殆可以神遇,而不可以意求也。今人之奇者,专于状貌之间,或反其常道,或易其常形,而曰:‘我能为人之所不敢为也。不知此特狂怪者耳,乌可谓之奇哉!乃浅虑者群焉附之,遂与正道万里暌隔。终身为之,而不知古人之所以为画者,岂不可叹![38]

沈宗骞关于“神韵”的这段描述,实则是对“人之性情”的描述。他认为“笔奇”“趣奇”“格奇”都与“人之性情”有关,且都是“不可学”的。显然,这是对前代“气韵非师”理论的沿袭。接着,沈宗骞揭露了“今人”的缺点,即刻意求奇而忽略性情的抒发,认为此类作品“非正道”。显然,沈宗骞与王毓贤的画学观点是类似的。他们都认为画之“正道”是“气韵”,即人品和性情,这是对郭若虚“气韵非师”理论的传承。王毓贤在郭若虚“气韵非师”观念的基础上,具体分出了“正道”与“俗艺”两个观念,这一方面体现出了时代特点,即所谓的“正统”,另一方面体现出了对“轩冕才贤”和“岩穴上士”这类士大夫绘画的赞扬,即所谓的“正道”。

三、“自然”:中国艺术精神的本质显现

王毓贤在《绘事备考》卷一部分多处提到了“自然”这种画学观念。他所提的“自然”是“老庄”思想的延续。“自然”是老子论“道”的重要命题,其曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”[39]他提倡“无为而治”,主张只有回到原始的社会状态,才能顺其自然而终归“大道”。庄子承老子之学,论及“应帝王”时曾这样描述道:

南海之帝为“倏”,北海之帝为“忽”,中央之帝为“浑沌”。“倏”与“忽”时相与遇于“浑沌”之地,“浑沌”待之甚善。“倏”与“忽”谋报“浑沌”之德,曰:“人皆有七窍,以视听食息,此独无有,尝试凿之。”日凿一窍,七日而“浑沌”死。[40]

庄子强调顺应自然发展的规律,反对人为客观改变规律。庄子又说“天地与我并生,而万物与我为一”[41]。由此观之,庄子提倡的是自然之美与人的精神相融合,追求的是达到物我交融的状态。这一点反映到艺术上,即为“畅神”。庄子关于绘画所提出的“解衣盘礴”即是对艺术崇尚自然的最好佐证。《庄子·田子方》记载道:

宋元君将画图,众史皆至,受揖而立,舐笔和墨,在外者半。有一史后至者,儃儃然不趋,受揖不立,因之舍。公使人视之,则解衣盘礴,裸。君曰:“可矣,是真画者也。”[42]

关于“解衣盘礴”,后代书画理论家常常在他们的画论中提及。郭熙在《林泉高致》中即有这样一段描述:

《庄子》说画史“解衣盘礴”,此真得画家之法。人须养得胸中宽快,意思悦适,如所谓易直子谅,油然之心生,则人之笑啼情状,物之尖斜偃侧,自然布列于心中,不觉见之于笔下。[43]

郭熙认为“解衣盘礴”是“易直子谅,油然之心生”。《礼记》云:“致乐以治心,则易直子谅之心油然生矣。”[44]《礼记注疏》云:“易谓和易,直谓正直,子谓子爱,谅谓诚信。”[45]因此,郭熙所强调的艺术是画家精神的自然流露,是没有任何功利因素干扰的。

唐志契在《绘事微言》中这样描述道:

宋元人画,愈玩愈佳,岂今人遂不及宋元哉?正以宋元人虽解衣盘礴,任意挥洒为之,然下笔一笔不苟。若今人多以画糊口,朝写即欲暮完,虽规格似之,然而蕴藉非矣;即或丘壑过之,然而丰韵非矣。又常见有为俗子催逼而率意应酬者,那得有好笔法出来!始信十日一水,五日一石,良有以也。[46]

明代书画市场繁荣,许多绘画作品仅仅是为养家糊口而作,并非追求画之真理。唐志契揭示了这一现象,认为绘画应该具有“解衣盘礴”的精神,任意挥洒,不为功利所囿,否则即使作品的外在规格相似,内在韵味也差之千里。

此外,恽寿平在《南田画跋》中这样描述道:

作画须有解衣盘礴、旁若无人意,然后化机在手,元气狼藉,不为先匠所拘,而游于法度之外矣。[47]

恽寿平认为,作画需要有“解衣盘礴”、旁若无人的精神,如此才能将生机化为笔下之物。作画时,画家要做到精神洋溢,身体不被前人成法所约束,如此才能使画作游刃法度之外。

方薰在《山静居画论》中这样描述道:

古人不作,手迹犹存。当想其未画时,如何胸次寥廓;欲画时,如何解衣盘礴;既画时,如何经营惨淡,如何纵横挥洒,如何泼墨设色,必神会心谋。捉笔时,张、吴、董、巨如在上、下、左、右。[48]

方薰面对前贤佳作时,会预想前贤作画时的精神状态。他强调前贤的“胸次寥廓”“解衣盘礴”“经营惨淡”以及“泼墨设色”皆是“自然而然”这种精神状态的显露,认为只有领会到这种精神状态,才能让作品“气韵生动”。

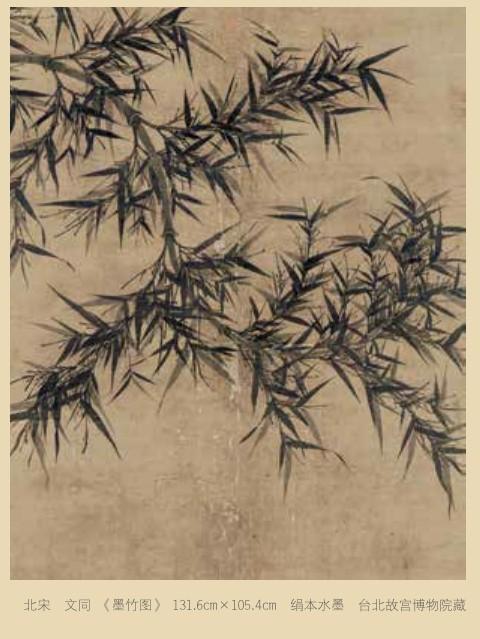

综上,“解衣盘礴”论作为庄子关于绘画讨论的典型观念,其表达的是不受外界拘束、精神超脱的自然状态。这种自然状态是中国画的核心,是历代画家共同秉承的宗旨。《绘事备考》卷一亦将“自然”作为画道标准。王毓贤在“画法”一节中论述“气韵非师”时说道:“而能至于气韵,必属生知,既不可以巧密得,复不可以岁月到,惟在默契神会,几于自然而已。”[49]王毓贤将郭若虚“不知然而然也”[50]改为“几于自然而已”,认为“气韵”是自然而然的,是无法通过后期来弥补的。他在“赏识”一节提道:“惟古人画稿谓之‘粉本,前辈多珍藏之,以其草草不经意处自然神妙。”[51]所谓“草草不经意”,即不涉功利、朴素自然的创作心态。他在“人物”一节提道:“故画人物最为难工,大都得其形似率乏天然之趣。”[52]人物画想做到形似并不难,然而想具有“天然之趣”,即表现人物自然的精神状态是很难的。他又在“花鸟”一节提道:“五行之精萃于天地之间,阴阳槖钥,一嘘而敷荣,一吸而揪敛,朝华夕秀发现于卉木者,不可胜计,赋形呈彩,虽本自然造物,未尝容心,其所以润色文明,光华采物,将于是乎在焉。”[53]王毓贤认为,花鸟虽然是“自然造物”,但是画家們常常没有留心观察它们。当画家们将“比德”的手法用于绘画之中,赋予花鸟情感,就能做到《绘事备考》所提到的“至若鸾鹤之轩昂,鹰隼之搏击,梧桐、杨柳之扶疏风韵,乔松、古柏之傲睨岁寒,寓诸图绘,足以感发兴起人之性情者,卒能夺造化而侔神明”[54]。

此外,《绘事备考》卷一对绘画应任自然、不受拘束亦有相关概述,如在论“墨竹”时提道:“不专求形似而独得情于象外者,墨竹之神也。”[55]王毓贤强调,画墨竹时不应被外在形态所拘束,而应自然挥洒,最后“化机”而得墨竹之神韵。又如,他在论“山水”时说道:“昔贤以泉石膏肓,烟霞痼疾,为幽人隐士之归,若使诸画家尽写山水求悦时人之目,吾正恐其为未必然也,又何怪于作者之寥寥乎。”[56]王毓贤分析了历代山水名家寥寥的原因,认为善画山水之名家是“泉石膏肓,烟霞痼疾”,即具有“林泉之心”,不会为迎合世俗的喜好而改变自己的创作方向。

四、“性灵”与“性情”:“老庄”思想的升华

明代晚期诗学提出了重要的文学理念,即“性灵”。“性灵说”以公安派“三袁”成就最高。他们反对一味模古,宣扬诗歌要抒发主观情感,强调真情实感的自然流露。当“性灵说”渗透至绘画领域,即要求作画时追求自然心性,在作品中显示出淡泊的境界。归根结底,书画中的“性灵说”是“老庄”思想的延续,亦是“气韵非师”理念的另一种表达。《绘事备考》中多次强调画家的“性情”和“品性”,这皆是受到“性情”以及“性灵”的影响。

所谓“性”,指的是本性、天性。《孟子》云:“生之谓性也。”[57]《荀子》云:“生之所以然者谓之性。”[58]《庄子》云:“性者,生之质也。”[59]因此,“性”是与生俱来的,故而郭若虚十分强调“如其气韵,必在生知”[60],并认为“气韵非师”。“灵”原指与祭祀相关的巫术活动。《说文解字》中云:“灵,灵巫也。以玉事神。”[61]后来,演变为与“心”相应,即“天人合一”,如《庄子》所言“不可内于灵台”[62]。郭象注:“灵台者,心也。清畅,故忧患不能入。”[63]郭象认为,庄子所提到的“灵台”指的是人心清畅之意。而庄子思想的核心是“任自然”,故而“灵”亦带有自然,天然之意。那么,“性灵”合起来便是指人与生俱来的纯洁禀性。此种禀性被文人所追求,是“人品”高洁的象征。因此,“性灵”是自然、人、心三者统一的整体,是人之纯洁心性的表现。中国书画受“老庄”思想影响颇深,而“性灵”也是“老庄”思想中追求“自然”的一个分支,故“性灵说”渗透至书画理论是自然而然的。比如,宗炳在《画山水序》中提到“山水质有而趣灵”[64],因而“夫以应目会心为理者”[65],这道出了造化、人、心之间的关系。后世的“心师造化”“外师造化,中得心源”“吾师心,心师目,目师华山”皆是如此。由此可见,“性灵说”的身影一直存在于中国书画理论之中。

公安派“三袁”提倡“性灵说”。袁宏道在“三袁”中成就最高。他主张“独抒性灵,不拘格套”[66],反对当时文风中以古人为尊的思想,认为诗要抒发真性情,是自然而然、真情实感的流露。袁宏道在《叙陈正甫会心集》中关于追求“趣”的论述如下:

世人之所难得者唯趣。趣如山上之色,水中味,花中之光,女中之态,虽善说者不能一语,唯会心者知之。今之人,慕趣之名,求趣之似,于是有辨说书画,涉猎古董,以为清;寄意玄虚,脱迹尘纷,以为远。又其下,则有如苏州之烧香煮茶者。此等皆趣之皮毛,何关神情!夫趣得之自然者深,得之学问者浅。当其为童子也,不知有趣,然无往而非趣也。面无端容,目无定睛;口喃喃而欲语,足跳跃而不定;人生之至乐,真无逾于此时者。孟子所谓“不失赤子”,老子所谓能“婴儿”,盖指此也。趣之正等正觉最上乘也。山林之人,无拘无缚,得自在度日……品愈卑,故虽所求愈下。或为酒肉,或然声伎;率心而行,无所忌惮,自以为绝望于世,故举世非笑之不顾也,此又一趣也。迨夫年渐长,官渐高,品渐大,有身如梏,有心如棘,毛孔骨节,俱为闻见知识所缚,入理愈深,然其去趣愈远矣。[67]

袁宏道提出了“趣”这一观点来论证他的“性灵说”。“趣”从天性中来,不可被模仿,只有“会心”者才能拥有。他认为,有三种人可以真正得到“趣”。第一种是儿童,因为孩子刚出生不会受到世俗的束缚,一言一行皆出于天然。第二种是居于山林之人,因为其大多为远离世俗纷扰的隐士,生活悠闲自在,无拘无束,可以任意而为,故“虽不求趣而趣近之”。第三种是“愚不肖”者。这类人置封建礼教、三纲五常于不顾,率性而为,无所忌惮,正视人性、欲望的产生。“愚不肖”者与其所举“为官者”恰恰相反,当官渐高、品渐大,“为官者”便会为了保住自己的名声、地位而屈服于他人,隐藏自己的天性。如此,袁宏道所提之“趣”其实是“性灵”之一,强调的是“真”,即不被束缚、解放天性。这同时也是他对宋代“存天理、灭人欲”观念的突破。

中国画论中关于“趣”与“灵”的论述早在魏晋南北朝时期就曾出现过。宗炳在《画山水序》中提到了“质有而趣灵”[68]。《画山水序》是讨论道家思想的一篇文章。老子曾言“神得一以灵”[69],因而山水“含道”“映物”[70],这指的是“道”反映在山水上便谓之“灵”,故而要“应目会心”才能感知。这里也强调了“心”,与袁宏道所说的“唯会心者知之”[71]可谓不谋而合,皆是对“老庄”思想的延续。

与“性灵说”相关的另一个重要概念是“性情论”。明朝晚期的“性情论”与“性灵说”类似,皆强调人之本性的抒发和真情实感。李贽曾说道:“且夫世之真能文者,比其初皆非有意于为文也。其胸中有如许无状可怪之事,其喉间有如许欲吐而不敢吐之物……蓄极积久,势不能遏。一旦见景生情,触目兴叹,夺他人之酒杯,浇自己之垒块,诉心中之不平,感数奇于千载。”[72]他在这里将“文章”与“情感”联系在一起,道出了情感在艺术创作中的作用。袁宏道早年跟随李贽学习,因而我们能看到二者观点的相似之处。李贽的好友焦竑亦常与袁宏道交游。他和袁宏道一样,常常提及“性灵”在文学创作中的重要性:“诗非他,人之性灵所寄也。苟其感不至,则情不深,情不深则无以惊心而动魄。”[73]焦竑亦强调“性灵”是人之天性的自然流露,唯有以真情实感创作出来的诗歌才能惊心动魄。当这样的学术思潮融入绘画之中,便会引出“摄情”的观念。恽寿平曾说:“笔墨本无情,不可使运用笔墨者无情。作画在摄情,不可使鉴画者不生情。”[74]他认为,只有将情感融入景物,才能使观者和作品共情。明末清初時期强调“情”的主要原因是时局动乱。在改朝换代之际,明代遗民多陷于悲愤与感伤之中。这些情感被注入艺术创作之中,作品便有了“灵魂”。

明末清初,无论是“性情论”还是“性灵说”都强调自然而然的本性抒发,前者是受时代影响,后者是天性所使。在中国的书画理论中,“性情”和“性灵”的界限由此变得模糊起来——除了天性之外,更多了品性之意。李日华说道:“绘事不必求奇,不必循格,要在胸中实有吐出便是矣。”[75]他认为,绘画要表达真实情感,合乎本心,随意挥洒,不能被前人的“格法”所拘束。另外,李日华还说道:“绘事必以微茫惨淡为妙境,非性灵廓彻者,未易证入。所谓气韵必在生知,正在此虚淡中所含意多耳。”[76]绘画表现的“微茫惨淡”之妙境,与画家的心性修养有关。只有心性“灵廓”者,方能至“虚淡”妙境。陈继儒在谈及诗文时亦主张“性灵说”,认为“凡献酬登眺,啕笑嘲谑,往往法制翰墨笔札见,奔逸而为长江大河,振聋而为飞霆走雹,不雕不琢,不僻不涩,不瘦不寒,直呕其性灵之所言,乃大快”[77]。他指出,文章就应该直抒胸臆,任其自然,不必刻意雕琢,以痛快为准。

中国书画理论受“性灵说”与“性情论”影响,其实质是“老庄”思想中的“自然观”和宋代“人品观”的另一种表达。徐沁的《明画录》将书法与绘画进行对比,认为书法是可以模仿的,且“尽人皆能”[78],只有“工”和“拙”的区别,而绘画则不同。他提出:“画既非人所尽习,运笔濡染,出于天分者居多。其浅深向背之法,又非锓板镂石之所可仿。”[79]也就是说,绘画因画家天分不同而不可模仿。姜绍书在《无声诗史》中亦有相似的表述:“文运莫盛于有明,文心之灵溢而为画,故气韵生动之迹,每出于盛流高士。画者,文之极而彰施与五采者也。”[80]这显然继承了宋代郭若虚“气韵非师”以及邓椿“画者,文之极也”的观点。他又说道:“至于毫端灵韵,尤在生知。”[81]“灵韵”即指人之“性灵”。此学说一直发展至晚清,由袁枚发展成新的“性灵”说。刘熙载曾提道:“笔墨性情,皆以其人之性情为本。”[82]王毓贤在《绘事备考》卷一部分多次提到“性情”,如在“草虫”一节提道:“草虫着于诗,诗人属之比兴,亦多识之一征也。画者,出其性情,象彼名物,奇思掞藻,纤想入微,欲以寸管丹黄,为诗人鼓吹焉。”[83]至于《宣和画谱》,则仅仅写道:“若草虫者,凡见诸诗人之比兴,故因附于此。”[84]《宣和画谱》将“草虫”并于“蔬果”之中,而王毓贤则认为“草虫”被诗文“比兴”,是因为画者“性情”的显露。王毓贤又在“花鸟”一节提道:“花之于牡丹、芍药,禽之于鸾凤、孔翠,必以富贵为主。松、竹、梅、菊、鸥、鹭、雁、鹜当以幽静为归。至若鸾鹤之轩昂,鹰隼之搏击,梧桐、杨柳之扶疏风韵,乔松、古柏之傲睨岁寒,寓诸图绘,足以感发兴起人之性情者,卒能夺造化而侔神明,未可目之为雕虫小技也。”[85]他认为,“花鸟”之中的牡丹、孔雀、松、竹、梅、菊等物象皆能承载画家的性情。如此,画作便有了情感,因而他认为花鸟画“未可目之为雕虫小技也”。此外,他在评价吴道子说道:“初得之于性情,非艺习所能至也。”[86]他认为,吴道子的画作成就之高是其性情所致,乃“艺习”所无法得到的,故而吴道子的人物画有“八面生动之致”的特点。[87]王毓贤评价王维“笔墨之妙,出于天性”[88],也是希望以此强调天性对画家创作的重要性。诸如此类的论述还有评价张志和的“性高迈”[89],评价王洽的“性嗜酒”[90]等。王毓贤评宋仁宗,谓其“资稟上圣,天纵多能,兴至援毫,超越庶品”[91]。“天纵多能”是强调宋仁宗与生俱来的能力,即天性。他又评宋徽宗“尤善写墨花墨竹,细不分浓淡一色,但于焦墨聚密处微露白道,姿致天然,不落前人蹊径”[92],由此亦可看出他主张浑然天成、不被前人所囿的艺术。王毓贤评“端献王”时,在《图绘宝鉴》的基础之上结合《宣和画谱》,特别补充强调了“孝友性成,动遵礼法”的品性。《宣和画谱》是这样记载“端献王”的:“亲王皇叔端献王,英宗第四子也。幼而秀嶷,长而颖异,忠孝友爱出于天性。”[93]王毓贤注重补充画家品性的描述,可以看出“天性”对画家创作的重要性。类似的补充描述还有“吴伟”。他评价吴伟“性落拓,不修边幅”[94]。再对照画史所论,吴伟的绘画纵横挥洒,笔墨淋漓确与其品性相关,如《佩文斋书画谱》所载:“一日被诏正醉,中官扶掖入殿,命作《松泉图》。伟跪翻墨汁,信手涂抹……上叹曰:‘真仙人笔也!”[95]这正是“解衣盘礴”的一种体现。此外,其还评高松“性安淡泊”[96],评文徵明“平生以名节自励,风采隐然”[97]。

五、总结

《绘事备考》的论述围绕儒学和道学两个观念展开,这是明清画论的一大特点。明清画论缺乏独创之处,多以整理、汇编、考证、注解前人画论为能事。徐复观说道:“中国的画论,自北宋以后,口耳剽窃者多,开疆辟宇者少。此一情形尤以明代甚。”[98]明清时期的作者在编写画论时,大多选择以文人画论作为编撰的底本,再融合己意而成书。另外,当有一定政治地位的著述者投身至书画理论的编撰中,便开始强调绘画的政治功能,即“外儒内道”的写作范式,《绘事备考》就是其中典型。王毓贤深谙“画理之通于治理也”之道,从自身的为官经历和政事经历出发,将“经世致用”和“格物致知”这两种观念落实到书画编撰与品评之中。他以宋代文人画理论为出发点,结合明末清初的“正统”文人画理念,提出文人画为“正道”,主张弘扬文人画中“自然天成”的艺术精髓,表现艺术家的“性格”与“性灵”。《绘事备考》中所涉画学观念皆缘于前代,尤其是“老庄”思想和宋代文人画理论的融入。同时,其又依照《历代名画记》中“外儒内道”的写作范式,凸显了绘画的儒学色彩。总体而言,该论虽承自前人,但王毓贤结合当下的学术思潮,赋予了这些既定的画学观念以新的面貌,因而使其史学价值和创新价值得以体现出来。

注释

[1]参见王毓贤《绘事备考》。

[2]程颢,程颐.二程集[M]北京:中华书局,2004:316.

[3]刘道醇.圣朝名画评[M]//中国书画全书.上海书画出版社,1993:446.

[4]参见苏轼《东坡全集》卷卷十五。

[5]苏轼.东坡集[M].沈阳:万卷出版公司,2017:281.

[6]同注[3],446页。

[7]董其昌,画禅室随笔[M].北京:中国书店,1983:69.

[8]唐志契.绘事微言[M]//中国书画全书(第四册).上海书画出版社,1993:62.

[9]笪重光,关和璋,译解.画筌[M].北京:人民美术出版社,1987:7.

[10]同注[1]。

[11]同注[1]。

[12]同注[1]。

[13]黄宗羲.黄宗羲南雷杂著稿真迹[M].吴光,整理,杭州:浙江古籍出版社,1987:201.

[14]同注[1]。

[15]同注[1]。

[16]同注[1]。

[17]同注[1]。

[18]同注[1]。

[19]同注[1]。

[20]郭若虛.图画见闻志[M].沈阳:辽宁教育出版社,2001:7.

[21]同注[20]。

[22]同注[20]。

[23]同注[20]。

[24]同注[20]。

[25]参见彭莱《〈图画见闻志〉研究》139页。

[26]彭莱.郭若虚“气韵非师说”与北宋文人画思潮[J].文艺研究,2016(3):140.

[27]同注[26],141页。

[28]同注[27]。

[29]同注[27]。

[30]同注[27]。

[31]董其昌,编.容台集(下)[M].邵海清,校点.杭州:西泠印社出版社,2012:673.

[32]梁启超.中国近三百年学术史[M].北京:朝华出版社,2018:24.

[33]参见秦祖永《画学心印》卷四。

[34]王鉴.王奉常书画跋[M]//中国书画全书(第六册).上海书画出版社,1993:926.

[35]同注[1]。

[36]同注[33]。

[37]唐岱.绘事发微[M]//中国书画全书(第八册).上海书画出版社,1993:887.

[38]沈宗骞.芥舟学画编[M].北京:人民美术出版社,2016:62-63.

[39]李耳.老子[M].沈阳:辽宁民族出版社,1996:39.

[40]庄周.庄子[M].北京燕山出版社,1995:211.

[41]庄周.庄子[M].开封:河南大学出版社,2008:104.

[42]同注[40]。

[43]郭熙.林泉高致集[M]//中国书画全书(第一册).上海书画出版社,1993:500.

[44]郑玄注,编.礼记注[M].崔高维,点校.沈阳:辽宁教育出版社,2000:112.

[45]参见孔颖达《礼记注疏》。

[46]同注[8],61页。

[47]恽格.南田画跋[M].上海人民美术出版社,1987:33.

[48]方薰.山静居画论[M].杭州:西泠印社出版社,2009:21.

[49]同注[1]。

[50]同注[20]。

[51]同注[1]。

[52]同注[1]。

[53]同注[1]。

[54]同注[1]。

[55]同注[1]。

[56]同注[1]。

[57]何晓明,周春健注说.孟子[M].开封:河南大学出版社,2008:207.

[58]荀况.荀子[M].寥名春,邹新明,点校.沈阳:辽宁教育出版社,1997:105.

[59]同注[40],237页。

[60]同注[20]。

[61]许慎.说文解字[M].杭州:浙江古籍出版社,2016:11.

[62]同注[40],234页。

[63]郭庆藩,编.庄子集释[M].王孝鱼,点校.北京:中华书局,1961:794.

[64]陈传席.中国绘画美学史[M].北京:人民美术出版社,2012:42.

[65]同注[64]。

[66]张少康,主编.中国历代文论精品[M].长春:时代文艺出版社,1995:589.

[67]同注[66]。

[68]同注[64]。

[69]李耳.老子[M].北京燕山出版社,1995:98.

[70]同注[64]。

[71]同注[66]。

[72]李贽.李温陵集[M].张建业,主编,北京:首都师范大学出版社,2019:133.

[73]王筱云.中国古典文学名著分类集成29(文论卷2)[M].天津:百花文艺出版社,1994:587.

[74]同注[47],46页。

[75]俞剑华.中国画论类编(上)[M].北京:人民美术出版社,2016:133.

[76]同注[75]。

[77]陈继儒.晚香堂小品(卷十二)[M].施蛰,主编.上海杂志公司,1936:226.

[78]徐沁.明画录[M]//画史丛书.上海人民美术出版社,1963:1.

[79]同注[78]。

[80]参见姜绍书《无声诗史》。

[81]同注[80]。

[82]刘熙载.艺概[M]//历代书法论文选.上海书画出版社,1979:715.

[83]同注[1]。

[84]佚名.宣和画谱[M].潘运告,主编.岳仁,译注.长沙:湖南美术出版社,1999:412.

[85]同注[1]。

[86]同注[1]。

[87]同注[1]。

[88]同注[1]。

[89]同注[1]。

[90]同注[1]。

[91]同注[1]。

[92]同注[1]。

[93]同注[84],398頁。

[94]同注[1]。

[95]参见《佩文斋书画谱》(卷五十六)。

[96]同注[1]。

[97]同注[1]。

[98]徐复观.中国艺术精神[M]//徐复观文集(第四卷).武汉:湖北人民出版社,1996:329.

——教学文献展