始于工笔而不止于工笔

高云 董诗雨

高云(以下简称“高”):提到中国工笔画,许多人受视觉经验和审美习惯的影响,认为其就应该是鸟栖林间、蝶戏花丛的传统面貌,虽然工致细丽、刻画精微,但图式不外乎是人物或景致的装饰化再现,其中的“物”更像是技法的外化,似乎在大多数情况下也只是“物”而已。此类观点其实是失之偏颇的。比如细观您的作品,便能发掘出一种由“物”及“悟”的特质,即不同系列的作品都聚焦于不同属性的主体物——这些主体物没有繁杂、喧宾夺主的背景,一些奇幻的观感主要是通过主体物与伴生意象的嫁接、交错和重叠来实现的,呈现出了一种“物性”的单纯。这种单纯不是无趣的,反而会使观者更加关注作品的形式美感和主体物所承载的思想内涵与精神意志。您在工笔画中进行“物性”塑造的初衷是什么?您想要通过这些物象来宣之于口的是一种怎样的思想情感?

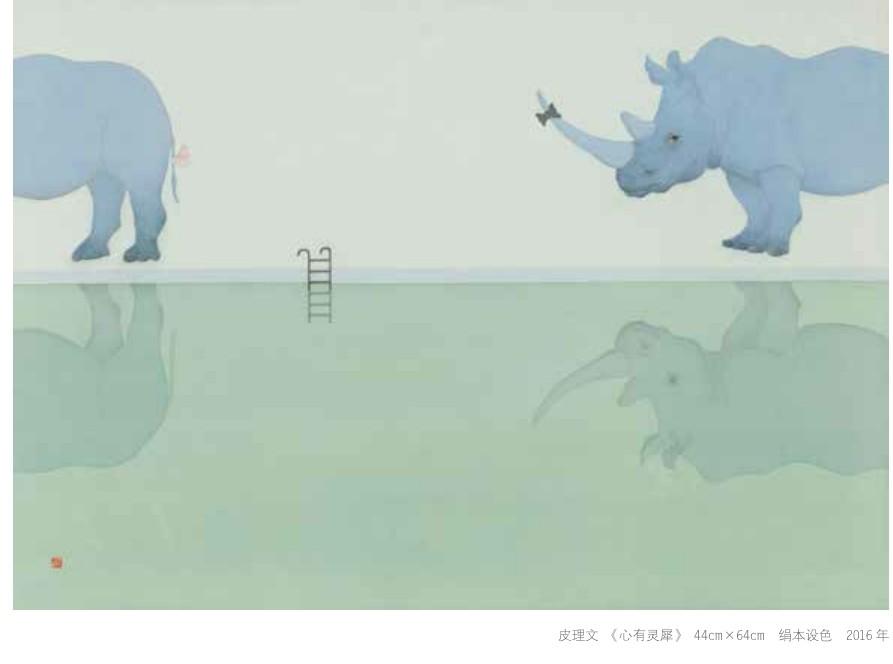

皮理文(以下简称“皮”):传统意义上的工笔画更倾向于“状物”,在“尽精微”的同时传情达意。正如宋代工笔画对物象的描绘,极致细腻却不失格调,精细入微且典雅大气,一花一叶皆承载着古人的宇宙观,具备独立的审美价值。我的工笔画语言承于传统,始于状物而不止于状物,在进行精致描绘的同时,倾向于画面内容的经营以及精神内涵的挖掘,也因此完成了由“物”及“悟”的转变。这样的创作转变源于我在创作中不只是追求绘画技术,而是想要通过不同物象的解构及重组来生发出新的视觉图像,从而给观者带来全新的审美体验并开辟全新的想象空间。画面中的物象作为载体,传达着我对生活的认知与思辨。在具体的表达中,时间的维度是我经常思考的问题,此类思考主要呈现在“物语”系列作品之中,如《尺壁寸阴》《时移世异》《此时彼刻》等。同时,我也痴迷于空间的建构,代表性作品有《如影逐形》《只缘身在此山中》《石箜》等。

高:在情感因素和個人意志的加持下,您的工笔画作品在保持着传统韵致的同时,也体现出了当代感,整体呈现为一种“清醒的奇幻”和“理性的俏丽”。从“镜像”系列到“叠影平行”系列,再到“物语”系列和“山外山”系列,不同系列的不同探索像是对您思考过程的一种转述。此类颇具实验性的探索既有绘画语言层面的,又有观念层面的,而当代感便体现在这种实验性上。您在传统题材的实验性表达层面有哪些独特的见解?能就此谈一谈工笔画如何通过寻找个体语言特色来契合当代审美吗?

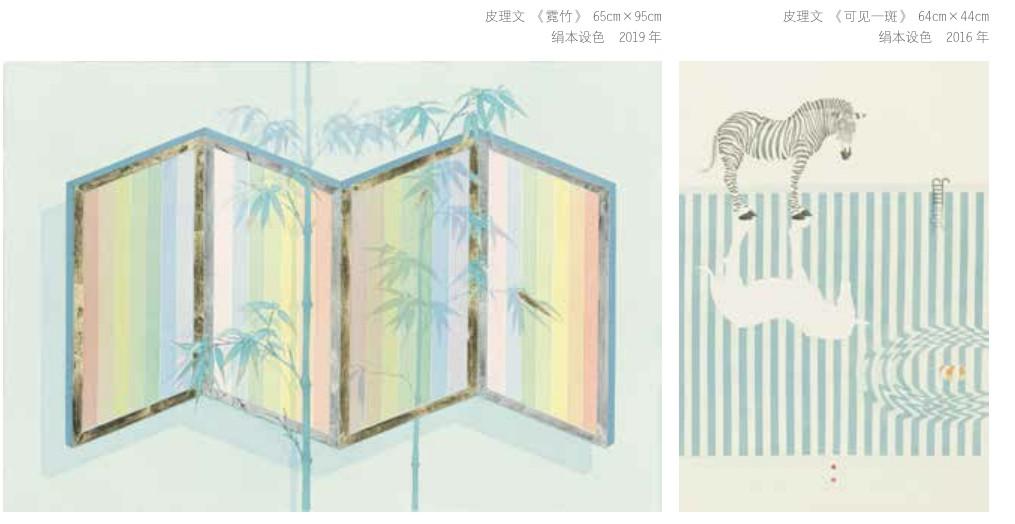

皮:传统题材的实验性表达以及具有当代审美属性的创作转述确实是我的创作特点。我在题材和形制上倾向于选择竹石、花枝或屏风、扇面等传统元素,不过在画面的呈现上会表现出具有当代审美特点的图式语言。我在创作中逐渐积累了一些方法,如使画面装置化、借鉴与融合不同画种、运用现成品等。所谓“画面装置化”,指的是由画面中几何造型引发的视错觉所促成的“内容装置感”。画中所描绘的物象并不是现实中的具体事物,而是经过主观设计和构建出的视觉图像,如我在“物语”系列作品中便常常用到此法。不同画种间互相借鉴与融合,也是拓展工笔语言的方法之一。我在创作时,吸收了部分木口木刻版画的细致风格,丰富了画面效果,如“山外山”系列作品。在为“叠影平行”系列作品染色时,我也借鉴了版画技法中不断叠印的创作逻辑。现成品的运用是我在创作中的实验性尝试。通过现成品与绘画的呼应,我找到了全新的工笔画探索空间。

在当代社会,审美观念变得更加多元化和开放,不同的艺术形式和审美风格都会对工笔画的创作产生影响,以开放和包容的态度进行创作,在保留传统的基础上,灵活运用创新元素,强调个性表达,作品往往具有时代性和艺术性,也会与当代审美相契合。

高:我注意到,在您近些年的一些作品中,竹枝像是一条弯曲的主线,将物与物衔接了起来。比如,一根龙头拐杖横放在影壁之上,倒影却是一截弯曲的竹枝。太湖石以视错觉的方式翻折成了一个古香古色的莫比乌斯环,上面同样借由缠绕的竹枝来对观者的视线进行了清晰的引导。通过这样的巧妙安排,画面更像是以竹为线索的一种视觉推导,而视觉空间便在这一推导过程中得到了拓展和延伸。您如何看待题材选择与空间营造之间的关系?您在题材和意象选择方面的偏好主要是受什么影响?

皮:确实,在回看以往的作品时发现,竹枝是我画面中常见的绘画元素。这与竹枝本身便是传统绘画的常见题材有关,我只是借此在画面中对之进行了当代化演绎,希望以此形成一手伸向传统、一手指向当代的创作闭环。竹枝具有很大的韧性,可进行多种形态上的主观塑造,与画面的空间营造思想较为契合。另外,对画面的空间布局进行精心处理并探索视觉空间的拓展和延伸是我的创作重心。我乐于尝试在空间的变化中融合传统元素,对常规物象进行“拓扑化”演绎,以此形成超出一般视觉经验的图式语言。

我在创作时受到的影响是多方面的,归纳起来有以下三点。 其一,我对物理学很感兴趣,这对我的创作起到了一定的启发作用。虽然我对物理学知识的了解依然停留在科普层面,但视野和想象力已因之有了一定程度的扩展。对未知事物的好奇心从某种程度上激发了我的联想,使我的创作思维有了一定的改变,从而建立起了另一重观看世界的视角。科学与艺术都是人类观察和认识世界的一种角度,二者关系密切。在如今人工智能快速发展的时代背景下,科学与艺术更加呈现出相互影响与相互促进的态势。

其二,当代艺术创作往往能敏锐地反映当下,这对我的学习有着带动作用。我对当代艺术的关注不仅局限于对某一绘画语言的关注,版画、雕塑、装置、影像等都能从不同角度给我带来创作冲动。这些不同的创作门类使我的思维更加活跃,从很大程度上帮助我修正了创作中国画时的程式化习惯,不断启发我对中国画创作展开更加深度的思考。

其三,近年来,我创作工笔画的同时也对版画创作和研究有所涉猎。我的妻子徐那是一位版画创作者。因为受到她的影响,我也学习了一段时间版画,正是不同画种间的相互影响和融合,构成了我如今的创作面貌。比如,我在创作中经常运用“拓扑空间”,对叠影的绘制则运用了版画的复数逻辑。同时,我还会结合木口木刻技法进行创作。

高:除了象征意味浓厚的各种物象之外,人物也是您的创作中绕不过去的关键要素。一些正面描画女性的作品拼合成了一幅幅当代都市女子图鉴——她们姿态挺拔、目光坚定、妆容时髦,手持《新青年》杂志,完全是工作场景中干练利落的样子,个别作品甚至直接以“新青年”命名。就您而言,画中的这些“新青年”想要向观者诉说些什么?

皮理文·创作自述

继承东方绘画传统、学习西方经典范式、借鉴当代创作理念、融汇工笔本体语言,是我主要的创作方法。我希望在立足工笔本体的同时寻找到契合自身的个体语言,在创作中展示出当代审美理想。我的创作,始于工笔而不止于工笔。

导师寄语/陈治(天津画院副院长)

在我眼中,皮理文是一位带有哲学性思考、科学性探索、艺术性尝试、责任性坚守的美术工作者。他在艺术上的执着与努力可以在多个系列的作品中得到很好的体现。画工笔画的人就像是苦行僧,虽然常常身陷孤独与痛苦之中,但希望如皮理文一般的青年工笔画创作者可以一直心怀热爱、虔诚修行。

皮:“新青年”系列作品的创作体现了我对“时代感”的思考。2021年适逢中国共产党成立一百周年,我由此想到了百年前北京大学“新青年”的峥嵘岁月。每个时代都有风华正茂的“新青年”。回望历史,立足当下,一股澎湃的力量催动着我用工笔画描绘新时代的“新青年”。我选取生活中不同职业、不同面貌的青年人作为表现对象,以并列组合的形式分别描绘,以系列组画的形式分别呈现。这组作品于2022年入选了国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目,在2023年顺利结项。

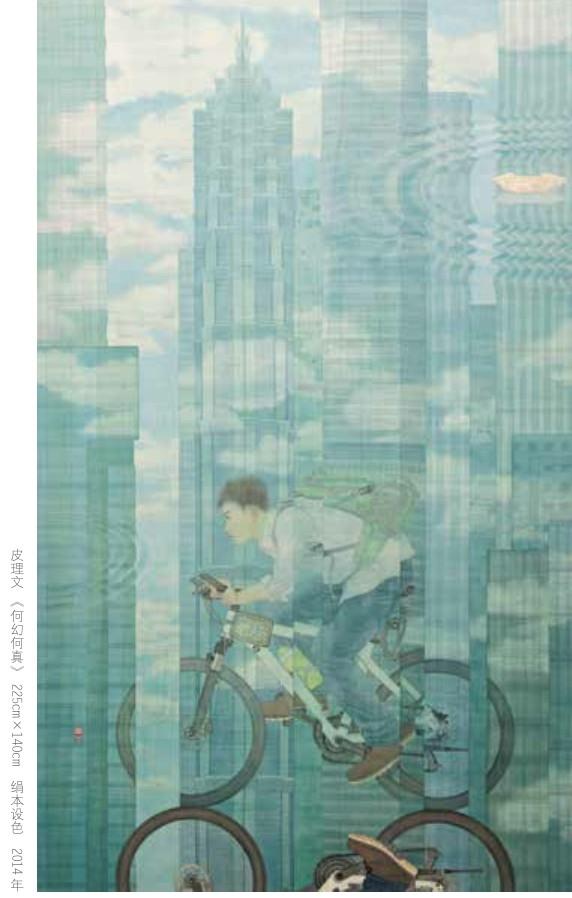

高:除了入选国家艺术基金青年艺术创作人才资助项目外,您在2014年创作的《何幻何真》还曾入选了第十二届全国美术作品展览。这幅作品塑造了一位骑着山地自行车在摩天大楼间飞驰的年轻人。他目光专注,背包沉甸甸的,似乎正要赶去某栋写字楼面试或工作,一往无前的动势将现代年轻人的“拼劲儿”诠释得淋漓尽致。这样一件颇具当代性和当代审美的画作,为什么会被命名为“何幻何真”?

皮:这幅作品是我在天津美术学院攻读硕士研究生期间创作的,转眼已经十载倏忽而逝。《何幻何真》是按照倒影的图式绘制的,体现的是一种对现实和幻境之间辩证关系的思考。画面以一位骑车穿梭于林立高楼之间的少年为主要形象。当观者看到画面泛起的涟漪和漂浮的小船时,仿佛瞬间从梦中惊醒,惊觉刚才的少年原来只是过往的一个幻影。作为主体形象的少年像是水中的倒影,真实形象已经脱离到画面之外。如何確切地区分真实和虚幻,这是人类千百年来始终在思考和探索的课题。“假作真时真亦假,无为有处有还无。” 庄周梦蝶的故事一直在发生。

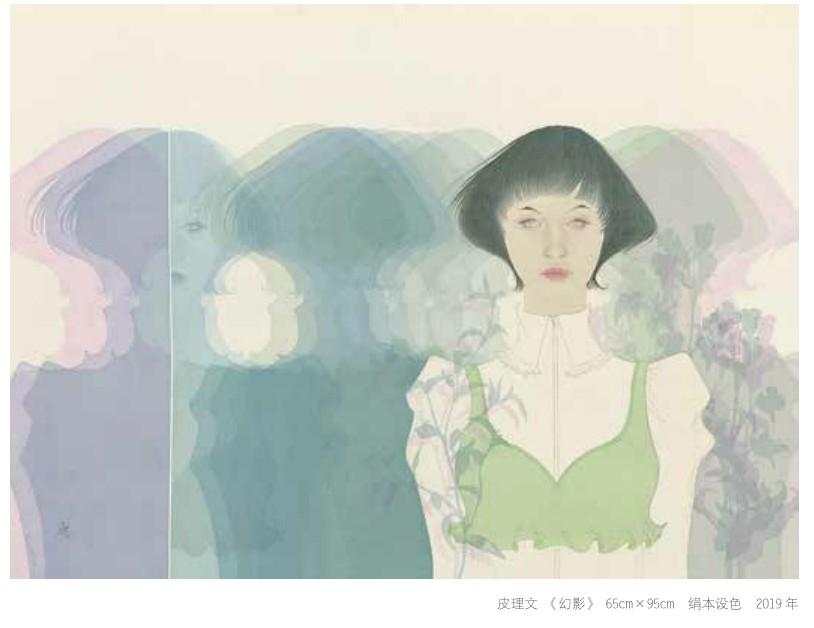

高:其实说到当代性和当代审美,您的作品中一个最“当代”的显性元素就是各种彩色影子的存在。这些影子不是辅助性的存在,而是已经成为与主体物不可分割的一部分。它们有的以镜像的形式存在,与主体物的造型相近却并不完全相同,像是一种隐喻性符号,有的以平行叠加的形式存在,像是物象快速移动时产生的重影。这些五彩斑斓的影子在画面中起到的作用是什么?

皮:我为此类作品命名为“叠影平行”系列。这一系列作品最初的创作理念来源于对平行世界的科学猜想。我尝试借助影子的不断复制、叠加以及人物的重复、错动,表达对另一个自我的想象和追问。反复的人物影像的叠加可以帮助我展现更多的画面层次,进行更多重的寓意表达,以此在交错间形成虚幻和真实的转换,凝固时光和生命的痕迹。在绘画语言上,我也希望借助这样一组作品来分析、解读“三矾九染”的传统工笔画技法,探索如何通过层层积染的方法来形成新的画面效果。同时,这种层层叠加的绘制方式也是对版画复数语言的借鉴与运用,创作逻辑是利用一版多印和层层套印的方式来制造丰富的画面效果。

高:这种传统工笔画技法与其他画种语言的结合,确实是缔造“新工笔”的一种实用渠道。作为青年艺术家,您对“新工笔”有哪些认知和期待?就工笔画未来的发展而言,如何才能体现出更多的可能性?

皮:近年来,倡导“观念先行”、注重“思辨隐喻”的“新工笔”备受关注,成为一种具有代表性的创作思潮。画家们借鉴西方超现实主义创作理念,在观念表达与趣味层面进行颠覆性探索,继而选用传统的工笔画语言进行创作。他们并未改变创作使用的宣纸、丝绢等传统材料,且基本上还是采用“三矾九染”的常规手法,在保留传统的同时,大胆进行思想层面的探索和展示,以“非再现,非意向抒情,非形式审美”的方式对传统工笔画进行了解构、重组,从一定程度上推进了中国画的当代化进程。

工笔画的创新是随着时代的变化而开展的。在我看来,多年以后当代的创新也会逐渐沉淀为传统的一部分,正如唐宋时期精美绝伦的工笔画在当时也是极为新颖和具有探索精神的绘画。随着“新工笔”的流行以及创作的逐渐深入,“新工笔”的概念本身也将不断实现自我突破,边界将不断得到拓展。在创新与传统的结合、个体语言的突显、对当代社会问题的关注、跨文化的实践、数字化融合与转换等诸多层面,“新工笔”还有更丰富的探索空间。