王嘉《拾遗记》引发的“一纸”公案

尹玉珊

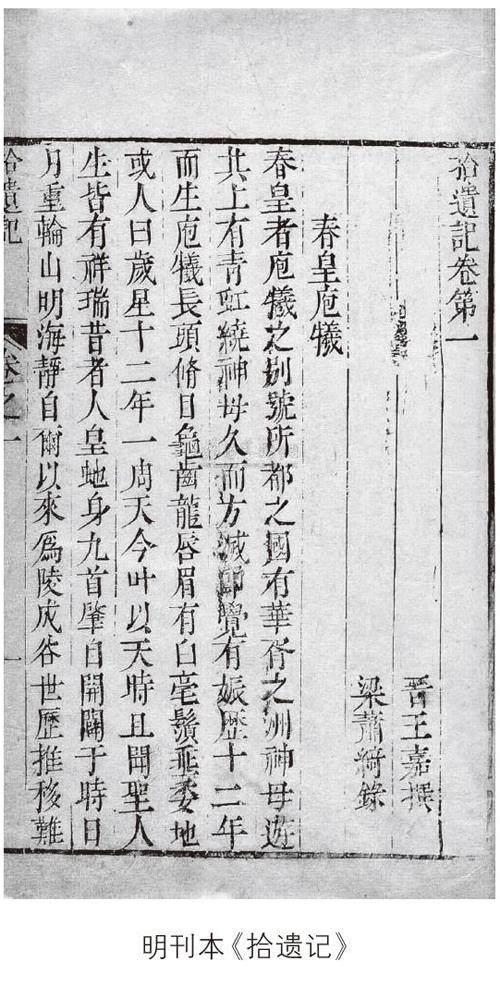

王嘉的《拾遗记》一书性质难以确定,《隋书 ·经籍志》收录于史部之“古史”类,《旧唐书 ·经籍志》置于“列代故事”之中,《新唐書 ·艺文志》置于“杂史”之中,《宋史 ·艺文志》将其列入“小说家”行列,现当代学者沿袭了“宋志”的看法,称其为“古体小说”。“古体小说”的边界虽然很模糊,但大约指它所记之事恍惚怪奇而不可信,即使作者记录之时,主观上抱着写实的愿望。

虽然四库馆臣评价《拾遗记》为“十不一真”(《四库全书简明目录》),“证以史传皆不合”(《四库全书总目》卷一四二),却也有些“真”的内容,“特别是秦、汉以后,神话的成分渐少,传说的成分加多,其中遗闻轶事,颇足以补史之阙文”(《拾遗记校注 ·前言》)。但这只是一个概括的印象,并没有人对它记载的传说逐条考证,认真揭示它的“补史”价值。而一旦在后世被贴上“小说”的标签,人们便不会太在意它说的是什么,而只是留心它如何说,说的效果好不好。

我也并非极力想为它翻案,一定要证明它的真实与可信。只是我注意到,它的一个或许是微不足道的记载,却在后世的主流文人群体中掀起了很大的波澜,促成了一件轰动上层的信史,真正地发挥出了“蝴蝶”效应。

一 《拾遗记》记载的侧理纸

这则记载见于《拾遗记》卷九《晋时事》,它详细记载了张华撰写《博物志》的故事,其中一段文字涉及书写的工具 —笔、纸和砚:

张华字茂先,挺生聪慧之德,好观秘异图纬之部,捃采天下遗逸,自书契之始,考验神怪,及世间闾里所说,造《博物志》四百卷,奏于武帝。帝诏诘问:“卿才综万代,博识无伦,远冠羲皇,近次夫子,然记事采言,亦多浮妄,宜更删剪,无以冗长成文!昔仲尼删《诗》《书》,不及鬼神幽昧之事,以言怪力乱神;今卿《博物志》,惊所未闻,异所未见,将恐惑乱于后生,繁芜于耳目,可更芟截浮疑,分为十卷! ”即于御前赐青铁砚,此铁是于阗国所出,献而铸为砚也;赐麟角笔,以麟角为笔管,此辽西国所献;侧理纸万番,此南越所献。后人言“陟厘”,与“侧理”相乱,南人以海苔为纸,其理纵横邪侧,因以为名。帝常以《博物志》十卷置于函中,暇日览焉。

张华撰写《博物志》是真事,有可靠充分的传世文献作证。但晋武帝是否干预了张华的写作,导致张华删书,却找不到第二个可以直接印证的文献。《晋书·张华传》只说张华“著《博物志》十篇,及文章并行于世”(卷三六)。但本传也特别突出了张华的博物,既说他“学业优博,辞藻温丽,朗赡多通,图纬方伎之书莫不详览”,而且盛赞张华收藏图书之丰富,并且说他收藏的图书多为“天下奇秘,世所希有者”,这一评语和《拾遗记》记载的晋武帝对四百卷《博物志》的评语“惊所未闻,异所未见”非常一致。

明人胡应麟即相信《博物志》有四百卷与十卷两本,他认为《隋志》所著录者,为晋武帝干涉之后删节的十卷本(参《少室山房笔丛 ·九流绪论下》)。而且据他的话来看,当时持此观点的学者不在少数,他所阅读的“杂说”转引的唐人殷文圭也有相关言论:

《博物志》十卷,晋张华撰。华博洽冠古今,此书所载疏略浅猥亡复伦

次,疑后世类书中录出者,然《隋志》亦仅十卷,每用为疑。近阅一杂说,记唐人殷文圭云:“华原书四百卷,武帝删之,止作十卷。 ”始信余见有吻合者。盖《隋志》乃武帝所删本,至宋不无脱落,后人又从《广记》录出,虽十卷,实二、三存,并非隋世之旧,故益寥寥耳。

殷文圭原话已不知出处,但胡应麟当时所阅的“杂说”作者必有所见。而且比较十卷本《博物志》与《晋书》中的张华,著作与作者本人的学术水平差距的确悬殊。《隋志》在《博物志》之下又著录了《张公杂记》一卷,小注云:“张华撰。梁有五卷,与《博物志》相似,小小不同。 ”另外,《魏书 ·常景传》说常景:“所著述数百篇,见行于世,删正晋司空张华《博物志》及撰《儒林》《列女传》各数十篇云。 ”(卷八二)可惜由常景删正之书已佚。据此可知张华的《博物志》在南北朝时已有很多删节本,删节者不必为作者本人,而且题名不必与原著相同,《张公杂记》仅为其中一种。

既然这一事实得到确认,那么《拾遗记》记事的可靠性便可得到一定程度的认可。当代学者顾农虽认为《拾遗记》中“可靠的史料少”,却也认为“原本《博物志》卷帙甚多是可能的”,而如今的十卷本“大约已经后人的增删改动”。同时,顾农先生根据该书的二百多则佚文,说明今本《博物志》与原书相差甚远(《〈博物志〉与〈拾遗记〉》,《古典文学知识》 2012年第1期)。因为仅就传世文献看,张华删节《博物志》的说法,首见于《拾遗记》,因此顾农先生相当于间接承认《拾遗记》记载的可信。

范宁在其《博物志校证 ·前言》中也引用王嘉的记载,但他仅据晋武帝司马炎在泰始三年的下令中“禁星气谶纬之学”,而今传本《博物志》中又有许多谶纬之谈,就否认《拾遗记》的不可信,失之武断。张华的博物多识在当时即已博得盛名,而且据《晋书 ·张华传》的记载,“望气”在当时的政治生活中很是流行,张华对“斗牛之间常有紫气”的看法,对平定东吴一事无疑起到了积极的促进作用。朝廷有令在先却不禁止“望气”在政治生活中的实行,也不会

一律禁绝谶纬被一些学者在著述中记录与探讨。

另外,王嘉所记侧理纸一事,虽然在南北朝的传世文献中,再无第二人谈及。但是隋代诗人薛道衡有一首《咏苔纸》诗:“昔时应春色,引渌(《北户录》作“绿”)泛清流。今来承玉管,布字改(《北户录》作“转”)银钩。 ”(《文房四谱》亦引此诗)诗中的“苔”指的是水苔或海苔,苔纸即侧理纸。“侧理”又写作“侧梨”,都是“陟厘”的异写,而陟厘即水苔。侧理纸起初以陟厘(水苔)为原料,后来扩大到了海苔(参宋娟、彭向前《“侧理纸”得名来源考》,《收藏家》2022年第9期)。

这首诗首见于《初学记 ·纸第七》(卷三“香皮纸”,援引自《瑶山玉彩》),后为逯钦立辑入《先秦汉魏晋南北朝诗》。薛道衡对苔的生长环境与纸的书写作用,都描写得相当逼真,而且语含叹赏,苔纸当为他亲眼所见,那么更能证明《拾遗记》的记载是可信的。

仅就这一故事,可见《拾遗记》记载的张华之事可定为真事,记载之物“侧理纸”又可判为实物,真事与实物两相合观,《拾遗记》的文献可靠性大幅度提升。

二 侧理纸传说的酝酿与成熟

到了唐、宋两朝,“侧理纸”或“陟厘纸”“海苔纸”已频繁地现身于学者的诗文之中,成为文人仰慕与歌咏的对象。如,王勃《乾元殿颂并序》:“金门献纳,纵麟笔于苔笺;石馆论思,核龟章于竹椠。”(《王子安集》卷一一)杨巨源《酬崔驸马惠笺百张兼贻四韵》:“捧持价重凌云叶,封裹香深笑海苔。 ”(《御定全唐诗》卷三三三)王安石的《和微之药名劝酒》诗:“药名劝酒诗实好,陟厘为我书数行。 ”(《临川先生文集》卷一一)黄庭坚《李君贶借示其祖西台学士草圣并书帖一编二轴以诗还之》诗中载:“侧厘数幅冰不及,字体欹倾墨犹湿。”(《山谷诗集注》之《外集》卷二)即赞扬在侧厘纸上所写的字跌宕起伏,纸墨俱佳。

王安石诗中所写的陟厘纸,究竟为诗人亲见,或只是代称,不可确考。但

是黄庭坚诗中所写侧厘纸,似为他所亲见,宋人文献中也能找到证据。苏轼在《书黄鲁直画跋后三首 ·右军斫脍图》中,先转述黄庭坚的跋语:“右军在会稽时,桓温求侧理纸。库中有五十万,尽付之。 ”然后给出自己的评语:“以纸五十万与桓温,何足道。此乃史官之陋,而鲁直亦云尔,何哉? ”(《苏轼文集》第 5册)苏轼先说王羲之赠纸五十万乃区区小事,根本不值得入史,之后感慨黄庭坚对此事的介怀,理解成完全出于书生对笔墨文章的珍视。宋人施宿的《会稽志》(采鞠轩藏版,明正德五年重刊本卷一八)即称引东坡文,以证明会稽曾有“侧理纸库”这一事实,也相信王羲之所赠为侧理纸。

黄庭坚跋语为《右军斫脍图》而作,他感慨王羲之赠纸一事,说明鲁直亲见的《右军斫脍图》画于侧理纸上。鲁直所述王羲之赠纸事,当时必有所本,今或见于唐、宋类书,如《艺文类聚》卷五八引《语林》:“王右军为会稽令,谢公就乞笺纸,检校库中,有九万笺纸,悉以予(原作“乞”)谢公。 ”但文本与黄氏转述者不同。另外,宋人曾慥《类说》(卷六〇)与《太平御览》(卷六〇五)引文,“谢公”“笺纸”等皆同《艺文》。文本差异,或为所见版本不同。乞纸者究竟为桓温还是谢安,对本文所论问题影响不大。“笺纸”为泛称,并未指名为侧理纸。但无论谢安还是桓温,以他们在当时的显贵地位,居然屈尊向时任会稽令的王羲之“乞紙”,说明此纸比较名贵,很可能是侧理纸。

另外,宋人桑世昌的《兰亭考》在记载了“侧理纸”一段文字后,有小字注云:“山谷题右军斫脍图后。 ”(《知不足斋丛书》本卷八)山谷即黄庭坚。侧理纸为名纸,《右军斫脍图》为名画,两美相合。王羲之这样的不世之才不可复见,因此黄庭坚只好将惋惜之情寄于侧理纸上。这样的理解,或能补东坡考虑之不周。

苏轼又有《书海苔纸》一文:“昔人以海苔为纸,今无复有。 ”(《苏轼文集》卷七〇)此文作年不可知,但文中所说的“今无复有”,指的是东坡的时代用海苔造纸已不流传,与黄庭坚所见其侧理纸上的《斫脍图》并不矛盾。

宋代类书与文房四宝类的著述中,更是少不了侧理纸,如《太平御览》卷六〇五《文部二一 ·纸》援引《拾遗记》的记载,又卷一〇〇〇载:“《博物志》曰:晋武帝欲观书,司空张华撰《博物志》进武帝,帝嫌烦,令削之,赐侧理纸万张。王子年云:侧,陟厘也。此纸以水苔为之,溪人语讹,谓之侧理。今名苔纸,取水中苔造纸,青黄色,体涩。其苔,水中石上生,如毛绿色。 ”这段文字混淆扰乱, “《博物志》曰”当为 “《拾遗记》曰”之讹,为《太平御览》笔误。

又如苏易简《文房四谱》前云“海人以苔为纸”,后云:“陟厘,……陶隐居云:此即南人用作纸者。 ”(《景印文渊阁四库全书》本卷四)文中陶隐居,即陶弘景。苏易简引用的陶弘景的话,出自他的《本草经集注》“陟厘”条,陶弘景的注文,可作为侧理纸的第二条直接证据。陶氏此注为后世很多文献征引,传播很广。宋人唐慎微的《证类本草》(卷九)自不必说,朱长文的《墨池编》(卷六),皆引此说。综上可见,在宋人眼中,侧理纸曾于两晋流行,是不需辩驳的事实。

到了南宋,陆游有两首诗都写到此名纸,一为《予所居南并镜湖北则陂泽重复抵海小舟纵所之或数日乃归》有“归来写苔纸,老惫无杰句”(《剑南诗稿校注》卷二二)一句,一为《杂题》其六有“安得陟厘九万个,为君尽写暮年诗”(《剑南诗稿校注》赌博被三六)一句,仅从“安得”二字,可见侧理纸在陆游眼里已成为渺不可及的传说。

元人王冕也有诗赞美侧理纸,他的《谢友惠温生笔》:“感时欲作寄远书,凝思几叹中书老。东家小胥借已无,西家但有长柄锄。薛涛侧理摊满案,无奈点作玄云图。”(《景印文渊阁四库全书》本《竹斋集》卷下)将侧理纸与薛涛笺并列,明为赞美纸笔,实则抒发对诗文与书画的热爱。顾瑛也在《巫峡云涛石屏志》诗中,间接表达了对名纸的仰慕:“谢家绿玉屏,不琢龟甲形。方若陟厘纸,纷缥带苔青。 ”(《景印文渊阁四库全书》本《元诗选》初集卷六四)他看到石屏即联想到陟厘纸,不仅是物貌相近,相近的还有王、谢两大家族的文人风流。诸如此类的诗文,不胜枚举。

侧理纸既为历史名纸,其外观又有独特之处。它的纹理纵横交错,不同于一般纸张规则的横或纵,纸张还呈现出苔的青绿色。它的独特更能激发文人的猎奇心理,因此受到历代文人的追捧。另外,因为《拾遗记》与《本草经集注》的传播,又加上唐、宋数代文人学者的揄扬,早已不再流通的侧理纸愈加诱发了文人的好奇。时代愈远,对侧理纸的热度却不减反增。如明代的文人也对它念念不忘,不但在类书与笔记中一再提及前人的记载,还用诗歌去传唱。

著名的学者宋濂,在他的《和刘先辈忆山中韵》诗中也表达了对海苔纸的向往之情:“洞雪成浆烹日铸,海苔为纸写风将。举头便觉三山近,小大俱冥百虑忘。”(《景印文渊阁四库全书》本《文宪集》卷三二)明顾起元《说略》云: “《拾遗记》:海苔纸,晋南越所贡,以苔为之,名侧理纸。 ”(《景印文渊阁四库全书》本卷二二)张大复说:“昔有从云间归者,遗纸数幅,颇类苔色,而朱写藻荇,其旁盖裱竹纸为之,不知何名也。今夜读《志林》云:‘昔人有海苔纸,今世无有。 ”(明万历三十三年顾孟兆等刻本《闻雁斋笔谈》卷二)文人的向往之情溢于言表。

三 再造侧理纸的实验

侧理纸的神秘经过数代文人及其著述的推波助澜,终于在清代,将好奇的愿望酝酿到极致;加上经过苏、黄等人宣扬的侧理名纸与王羲之名家的遇合美事,恰好遇见了有权势与财富的乾隆,并且特别爱好书画,仰慕名人名纸,遂将侧理纸的再造付诸实践。

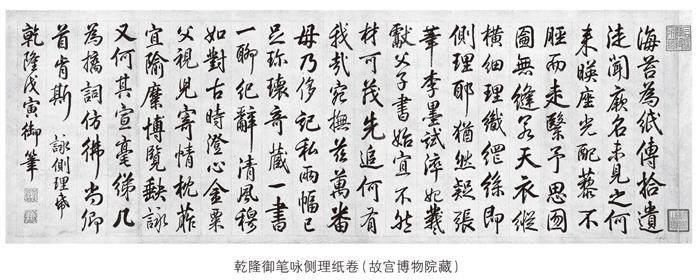

乾隆年间,内府曾仿制过两张侧理纸,乾隆为此写有一首诗咏叹:

海苔为纸传《拾遗》,徒闻厥名未见之。何来映座光配藜,不胫而走翳予思。囫囵无缝若天衣,纵横细理织网丝。即侧理耶犹然疑,张笔李墨试淬妃。羲、献父子书始宜,不然材可茂先追。何有我哉宛抚兹,万番毋乃侈记私。两幅已足珍瑰奇,藏一书一聊纪辞。清风穆如对古时,澄心金粟父视儿。寄情枕葄宜隃糜,博览缺咏又何其。宣毫绨几为摛词,仿佛尚卿首肯斯。(《景印文渊阁四库全书》本《御制诗集》二集卷七五)

乾隆将记载名纸的源头追溯到王嘉的《拾遗记》,紧接着表达了对它的强烈的好奇与无上的仰慕。根据学者郝炎峰的研究:“乾隆三十三年正月,乾隆皇帝连续作诗三首题咏侧理纸。 ”“同年夏天,乾隆皇帝再次以侧理纸为题作诗。 ”“乾隆三十七年( 1772),他再次题咏侧理纸。乾隆四十六年,杭州仿制侧理纸成功,同时送呈朝廷。乾隆高兴之馀,于当年夏天作诗记述此事。乾隆五十三年, 78歲高龄的皇帝用壬辰( 1772)诗韵写出最后一首题咏侧理纸的诗作。”(郝炎峰《乾隆御制咏侧理纸诗及相关问题》,《中国国家博物馆馆刊》 2019年第 6期)数年里,乾隆不断地题咏侧理纸,他怀揣的热情该有多么浓烈。

乾隆之外,清代还有一些文人似乎也见识过侧理纸,并都写下了自己的心得。如《桃花扇》的作者孔尚任,他在《享金簿》中称:“侧理纸,方广丈馀,纹如磨齿,一友人赠予者。晋武帝赐张华侧理纸,是海苔作造,即此类也。古名陟厘。”(《孔尚任诗文集》卷八)

孔尚任所称的侧理纸是仿制品,还是传世的遗物?参照金埴在《不下带编》中,描述他所见宋代侧理纸的情况:“己亥秋,阙里孔东塘殁载馀,予重平过其居,索观其家藏唐硬黄、宋海苔侧理二纸。 ”(《不下带编》卷三)说明金埴所见者正是孔尚任所收藏的,为宋代遗物。

另外,孔毓埏称:“海苔侧理纸长七尺六寸,阔四尺四寸五分,纹极粗疏,犹微含青色。”(《拾箨馀闲》,康熙庚子刊本)梁章钜也称:“乾隆间,苏州王月轩以四首金得于平湖高氏,有裱工张姓者,以白金五两买侧理纸半张,裁而为二,以十金属翟云屏临成二幅。 ”(《续修四库全书》本《浪迹丛谈》卷九“高房山”)以上两人记载,表明清人的仿制不仅是官方行为,也不只是皇帝的特权,再造的热情也在民间涌动。祝德麟也曾作诗赞美苔纸:“造纸苔为质,行行影曲遮。衍波翻碧藻,侧理乱黄麻。条紊治难整,文回织比斜。临池疑皱绿,正笔反生花。渔网舂春密,乌丝界恐差。巧裁自南海,博物有张华。 ”(清·嘉庆二年姑苏刻本《悦亲楼诗集》外集卷一)描写细腻逼真,似乎也是亲眼所见。

但是清人的仿制品已不可见,如今收藏于故宫的两张完整的侧理纸(因为孔尚任家藏与乾隆内府旧藏亦为同类纸张,因此也包括在内)的年代应在明代晚期至康熙末年之间。经测它们为皮纸,未发现有水苔成分,故与《拾遗记》中所记载的侧理纸非同一种类纸张(郝炎峰《试论故宫博物院藏侧理纸的年代》,《文艺生活(艺术中国)》 2014年第 8期)。但是,从上引诗文看,皮纸不具备文中记载的侧理纸的纹路与色泽,与清代文人所亲见并吟咏的纸张不属一类。因此乾隆年间官、私所仿造的侧理纸,究竟与《拾遗记》记载的是否同类,因为缺少实物,这个问题并没有得到最终解决。

藉助于现代科技手段,证明浒苔、海蒿子、羊栖菜及水绵的成分分析显示,其藻体都适合造纸,国外早有以水绵粗纤维成功造纸的先例。进入 20世纪,中国造纸企业也有以藻类植物造纸并获得成功的实例;另有考古数据显示,早在魏晋南北朝时就已经出现了纸张的淀粉施胶技术,其作用与甘油和木薯粉类似。这样就从造纸技术上,证明水苔(海苔)造纸是真实可行的(参王晓雪、方晓阳《中国古代苔纸考》,《现代出版》 2016年第5期)。

仅仅翻检《晋书》,可见当时已有黄纸、青纸、白纸、赤纸等在民间普及,而后赵石虎竟用五色纸写诏书(《晋书·石季龙载记上》),可见其时造纸工艺多么高超。跃进师曾在《纸张的广泛应用与汉魏经学的兴衰》文中全面分析了纸张发明对学术文化的推动作用,他说:“汉魏之际的文化转型,则与纸张的发明应用与广大知识分子的积极参与密不可分。 ”(《学术论坛》 2008年第9期)查屏球先生则从文学新变的角度,详细阐发了“纸简替代”的重要影响。他说:“从东汉中后期至三国前期,文学的文本载体处于简纸并用与转换阶段。 ”(《纸简替代与汉魏晋初文学新变》,《中国社会科学》 2005年第5期)可见,西晋时期已完成了纸简的转换,中国文化已进入了以纸质文本为基本载体的相对稳定的发展阶段(跃进师语)。

以上可见,文人及其创作与纸张之间的关系,在晋代既是新鲜的、为人瞩目的,所以才会出现傅咸写作的《纸赋》。而某部“费纸”很多的作品又特别被世人追捧,必然会出现如左思《三都赋》引发的“豪贵之家竞相传写,洛阳为之纸贵”(《晋书·文苑传》)的盛况。与左思《三都赋》类似,张华撰写的四百卷《博物志》和被赐侧理纸的事件,都成为时代文化风气的典型例证。

乾隆时期仿制的侧理纸,与《拾遗记》记载的即使不是同一种类,也只能说明仿制手段的不高明,并不影响侧理纸在两晋流行的真实性,同样也不能丝毫损害它作为古代名纸,在很长的历史时期内,成为文人墨客追慕的对象。

到此为止,由王嘉《拾遗记》引发的“一纸”公案得以告终,我们因此而生发的一些思考却仍在延续。比如,如何看待身披“小说”标签的《拾遗记》的史料价值?如何认识前世的“传闻”对后世文化所发生的巨大影响?如何对待宋代类书与笔记,在继承与传播文化遗产上的价值?如能联系宋人的辨伪成绩,开展全方位的讨论,也许会更利于全面评价宋人对古典文献上的贡献。