撞击与交融:中西天文学的三次交流

李亮

世界各古代文明都有各具特色的天文学,作为古代科学的重要组成部分,不同文明之间也一直进行着天文学的交流和传播。中国历史上就曾多次从域外引入天文学知识,其中规模较大的有三次,分别是隋唐时期印度天文学的传入,元明时期伊斯兰天文学的传入,以及明清时期欧洲天文学的传入。对此,梁启超总结说:“历算学在中国发达甚古,然每每受外来的影响而得进步:第一次为唐代之婆罗门法,第二次为元代之回回法,第三次则明清之交耶稣会士所传之西洋法。”(梁启超《中国近三百年学术史》)

虽然三次交流的具体对象不同,但基本上都属于中西方科技交流的范畴。这里的“西方”指中国以西的广大区域,包括印度、中亚和欧洲等,所以也可以看成是源于古希腊的西方天文学先后通过印度、阿拉伯和欧洲传入中国的过程。

一 中印天文交流

中国与印度自古以来就有交往,汉代史籍对此已有明确记载。随着佛教东传和佛经汉译,印度的天文知识开始逐步传入中国。《隋书 ·经籍志》中就著录有《婆罗门天文》《婆罗门阴阳算历》《摩登伽经说星图》等著作。一些学者认为,中土流行的各种“七曜术”也与印度天文、星占学有关,其中具有代表性的就是《七曜攘灾诀》。

《七曜攘灾诀》是来华印度婆罗门僧人编撰的汉文星占手册,也是世界上

较早的一份行星星历表。其中记载了太阳、月亮和五大行星在一段时间里的运行情况,采用数学方法描绘了天体运行规则。这其实也是域外民间术士将印度天文学知识输入中国,以此为“攘灾”等星占活动服务的体现。

另外,我们所熟悉的黄道十二宫概念也是经由印度传入中国的。现存最早关于黄道十二宫的中文文献是《大乘大方等日藏经》,这是隋代初年天竺法师那连提耶舍从印度梵文翻译而来的一部佛教经典。其中,提到有特羊、特牛、双鸟、蟹、师子、天女、秤量、蝎、射、磨竭、水器和天鱼十二个黄道星座的译名,虽然这些名称与现代译名有所差异,但基本反映了早期中国对西方十二宫的认识。

除了佛经汉译以及民间星命学的交流,印度天文学输入的另一途径就是域外天文专家直接服务于官方天文机构。其中,唐代又是中印天文学官方交流的鼎盛时期。杨景风注《宿曜经》中提道:“今有迦叶氏、瞿昙氏、拘摩罗等三家天竺历,并掌在太史阁。然今之用,多用瞿昙氏历,与大术相参供奉耳。 ”

可以说,以上“天竺三家”都曾对中国天文学产生过影响。比如李淳风在《麟德历》中介绍过“迦叶孝威等天竺法”推算交食之法,僧一行在《大衍历》中也曾提及“僧俱摩罗所传断日蚀法”。三家中最具盛名的是瞿昙家族,其中就包括《开元占经》的撰写者瞿昙悉达。瞿昙悉达不仅担任过皇家天学机构的负责人,还在印度历法的基础上编纂了《九执历》。据考证,《大衍历》中的“九服食差”概念,以及利用日月和地影之径来计算食分的方法就与《九执历》有关。

印度天文学在唐代官方天文学机构中的影响和地位,甚至还引发了“大衍写九执”的公案,即瞿昙悉达之子瞿昙譔上书指责《大衍历》抄袭《九执历》未尽。有研究认为,瞿昙譔指控的真正意图是为了维护印度天文学在唐代官方的地位,强调的只是《大衍历》并没有完整地“抄袭”《九执历》。然而,为了确保传统天文学的正统性,朝廷对此事件的裁决一定程度上也阻碍了后续对印度天文学的吸收。

由此可见,虽然一些官方历法中袭用了部分印度天文知识,但唐朝作为接收方,对外来知识的选择、利用和诠释还是基于自身的需求。主要是局限在少数技术和方法层面的运用,这也保证了印度天文学不会对传统天文造成太大的冲击。

二 中国与伊斯兰天文交流

九世纪,伊斯兰天文学在阿拉伯地区开始兴起,其天文学以托勒密体系为主,同时也融入了部分印度天文学的知识。天文史家陈久金认为,伊斯兰天文学在宋代便已传入中国。不过,当时的交流应该比较有限,更大规模的传入则是元明时期。

在十三世纪,随着蒙古征服了广袤的土地,亚欧大陆被彻底连接起来。这就使知识和思想得以更好地交流和传播,同时也终结了中西方两种天文学传统相互隔离的状态。元朝统治者从一开始就十分重视伊斯兰天文学,这一方面是因其独特的天文学技艺,另一方面也是对不同民族进行管理的需求。

据《元史》记载,元世祖忽必烈在即位之前就曾“征回回为星学者”,其中就包括西域人札马鲁丁。据说札马鲁丁早年曾与伊尔汗国大汗旭烈兀接触过,并参与了马拉盖天文台的修建。也有研究表明,札马鲁丁可能来自波斯呼罗珊地区的布哈拉城(现乌兹别克斯坦)。

至元四年( 1267),札马鲁丁负责制造了七件西域天文仪器,史称“西域仪象”。这些仪器包括黄道浑仪、天球仪和星盘等。不过,由于和中国传统仪器差异较大,名称也很怪异,所以当时的汉人天文学家对此并不熟悉。不过,一般学界认为,郭守敬后来所造的四丈高表等仪器,其设计思路或许是受到了伊斯兰天文仪器大型化的启发。值得注意的是,这些仪器中还有一件地球仪,其中提到“其制以木为圆球,七分为水,其色绿,三分为土地,其色白。画江河湖海,脉络贯串于其中”。这也是西方关于地球的概念最早传入中国的记载。

此外,元朝还在上都等地建有由西域天文学家负责的回回司天台,收藏有大量波斯文和阿拉伯文写成的天文和数学著作。其中,回回司天监不但负责天文观测、计时以及占卜等事务,还负责编算和发行民用的回回历书。这些工作不但为中国天文学发展做出了贡献,在一定程度上也加强了不同民族和文化间的交流。

不过,虽然自元代起,官方的天文机构就实行了汉人与“回回”并立的“双轨制”。但是从种种迹象来看,元朝并没有鼓励“回回”与汉族天文学家之间的深入交流,也沒有组织系统的图书翻译工作。美国学者席文就认为,这或许是元朝统治者的治理策略,即他们更愿意通过阻止双方的交流,来保持知识的分离,从而为自己所用。

在伊斯兰天文学传入中国的同时,中国的天文历法也曾传到阿拉伯地区。例如,在马拉盖天文台工作的人员中就有来自中国的天文学家。在当时编撰的《伊尔汗历表》中,也有一章专门介绍中国的天文历法,其中包括二十四节气、昼夜更替等天文知识,以及中国与伊斯兰历法的换算方法等。据日本学者谏

早庸一研究,这些内容有些可能与金朝的《重修大明历》以及唐代民间使用过的《符天历》有关。

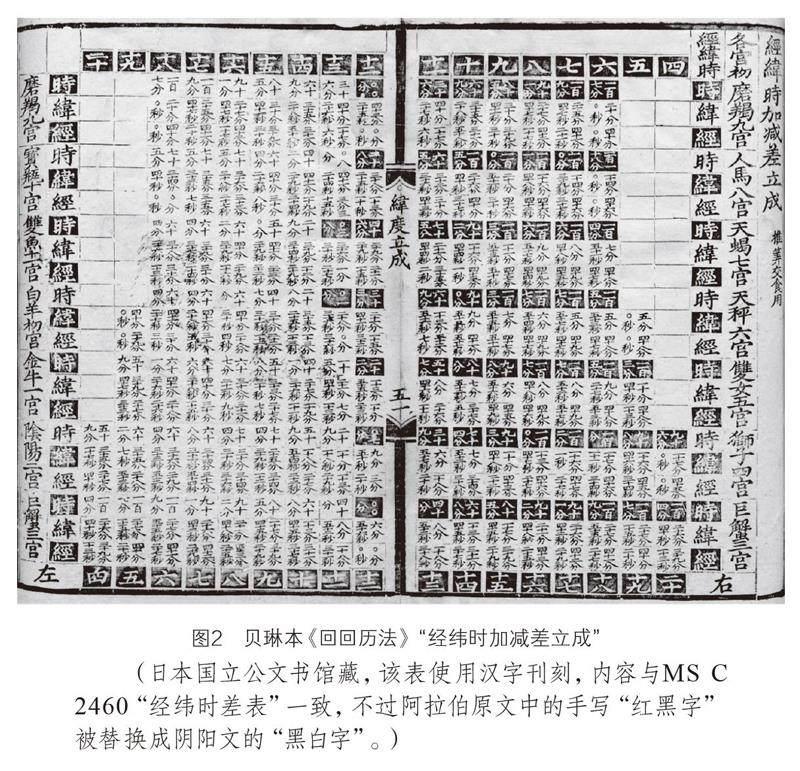

元朝覆灭后,明太祖朱元璋也对伊斯兰天文学格外重视。在攻克元大都后,他下令将回回司天台所藏的伊斯兰天文著作运至南京,并先后吸纳了几十位原本为元朝服务的回回天文学家,包括马德鲁丁、马沙亦黑与马哈麻等。洪武十五年( 1382),朱元璋又下令开展伊斯兰天文历法著作的翻译工作,终于促成了《天文书》(清代被称为《明译天文书》)和《回回历法》两部回回天文著作的翻译(图 1、图 2)。

在《回回历法》之前,中国传统历法无法预报月五星凌犯。所谓“凌犯”就是一个天体靠近另一个天体,意味着“侵犯”之意。每当发生凌犯,古人都会对其进行占验。对于相信天命的朱元璋来说,这无疑具有很强的吸引力。于是,随着《回回历法》被用于凌犯推算,外来的天文知识得以与中国的传统星占相结合,出现了“以回回之法,占中朝之命”的特殊文化现象。此外,为了配合凌犯的推算,《回回历法》中还有一份恒星星表,记载有黄道附近的 277颗恒星所在的星座名称、编号、黄道经度和纬度以及星等。这也是已知最早在中国介绍星等概念,以及进行中外星名对照的恒星星表。《回回历法》作为一部数理天文学著作,书中只有算表和使用表格进行推算的方法,并没有介绍背后的天文学理论,不利于中国学者的学习和使用。朱元璋下令对大统和回回两种天文历法系统进行会通,即“欲合而为一,以成一代之历志”,通过吸收各自的优点,制定出一部更杰出的历法。但因为两种天文系统存在一些显著的差异,最终未能如愿。虽然朱元璋将大统历和回回历合二为一的目标未能实现,但这两种历法在明代自始至终都被相互参用,成为官方正式采用的两部历法。而这种方式,甚至还影响到明末历法改革的进程。如万歷年间( 1573—1620),五官正周子愚请求翻译西洋历法以补中国典籍之未备,正是遵循了“洪武中译西域历法例”,这些工作也间接促进了后来的天文学西学东渐。

三 明清欧洲天文学东渐

明末,官方大统历在准确性上接连出现问题。恰在此时,以意大利传教士利玛窦为首的耶稣会士进入中国内地传教,并采取了“挟学术以传教”的策略。他们抓住中国儒士对欧洲科学技术知识,尤其是天文和数学知识的兴趣,也抓住明朝廷对改历的需求,通过展示仪器和出版书籍等方式大力宣传欧洲天文学知识,藉此吸引了不少儒家知识分子成为追随者。自此至清雍正年间(1723—1736),这一时期成为西方天文学知识传入中国的又一次高潮。

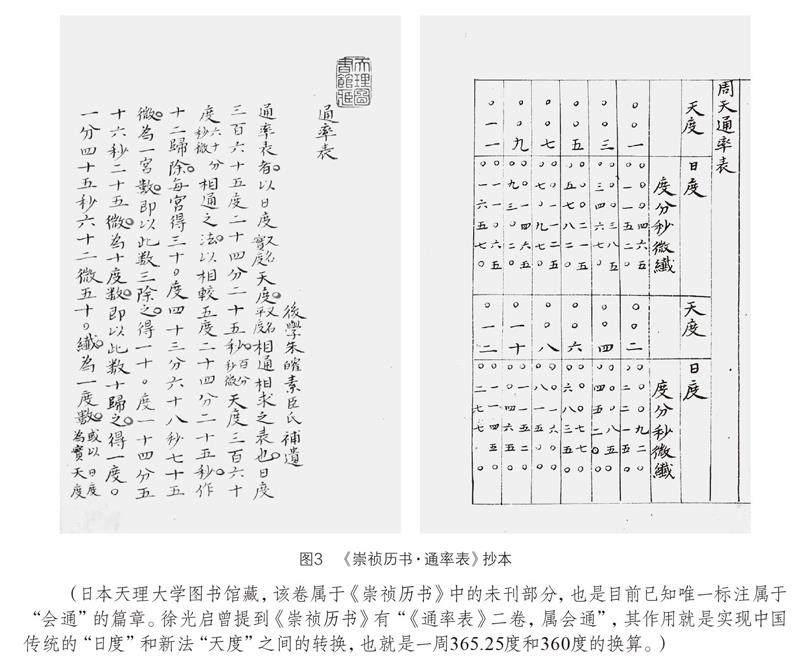

崇祯年间( 1628—1644),在徐光启和李天经等人的领导下,在华耶稣会士和历局官生共同参与了一次大规模的改历活动,史称为“崇祯改历”。这次改历完成了《崇祯历书》这样一部专业性的天文学丛书,被认为是中国历史上最大的一次天算引进项目。崇祯改历的目的是通过引进西方先进的天文学知识,提高官方对日月交食等天象的预测精度。虽然交食推算方法的改进是改革的重点,但其实涉及的内容包括了天文学理论、仪器制造、天象观测、历法推算等诸多方面。这一系列的工作也开启了中国传统天文学向西方天文学转轨的进程。

徐光启的改历方针是“欲求超胜,必须会通;会通之前,必须翻译”,也就是要通过“会通”来求得“超胜”西法。先将西方的天文学的最新成果翻译过来,消化吸收之后,进行融会贯通。在此基础上,做到中西合璧,以达到“熔彼方之材质,入大统之型模”的目标。不过,实际上徐光启除了在某些并不核心的部分体现了这一精神外,其实新法无论从计算方法还是基本理论,都更多地被纳入了西方天文学的体系。

《崇祯历书》完成后,由于中西方在科学和文化上的认识差异,加之各方对历法的争论极为激烈,被搁置了十馀年,直至崇祯末年才被采用。顺治二年(1645),德国传教士汤若望将此前《崇祯历书》的呈进和未呈进本加以增删、改编和重新挖刻,更名为《西洋新法历书》进呈于清廷。此后,该书又被数度易名和重编(图3)。

康熙年间( 1662—1722),一方面随着“康熙历狱”的平反,传教士在钦天监站稳了脚跟,开启了中西科技交流的新时代。康熙对西方数学和天文学的兴趣,也促使西方天文学成为传教士在中国谋求发展的“通天之学”。此时的西方天文学甚至成为康熙政治生命的重要组成部分,影响了有清一代的科学国策和历算的发展。随着对《西洋新法历书》的修订和完善,清廷完成了《御制历象考成》等著作的编纂,自此欧洲天文学在中国也从“西洋新法”成功转型为“御制之法”。当然,另一方面由于康熙对西学态度的转变,以及“西学中源”说的流行,这些固然为学习西学找到合适的理由,但也在无形中妨碍了西学在中国的传播。

雍正年间,随着清廷采取了严厉的禁教政策,一直持续到鸦片战争的失败。在这一时期,只有少数传教士得以留任钦天监,继续在中国介绍西方天文学。如德国传教士戴进贤等人就参与完成了《历象考成后编》和《仪象考成》等书的编纂。其中,介绍有开普勒、牛顿、卡西尼、弗拉姆斯蒂德等人的诸多天文成果。不过,这些工作的影响大多只局限在钦天监等很小的范围之内。

此外,需要注意的是,明清之际中西天文学的撞击与交融,也引发了各方对中西天文学优劣的持续争论。其中也反映出当时对待西学的三种不同态度 —坚决反对、全盘接受与中西调和。然而,这些看似简单的中西科学之间的比较,却不时映射出中西文化的激烈碰撞。正如清代算学家安清翘指出:“然则中西果有不同者乎?中西所共者天也,安有不同者哉,其所不同者,则人为之也。 ”

综上所述,历史上的三次中西天文学交流,其规模一次比一次庞大,影响也一次比一次深远。人类文明自古以来都不是在孤立、封闭的状态下发展起来的,而中华民族也一直以博大的胸怀兼收并蓄各种优秀的外来文化。虽然,在中外天文学交流过程中,也时常有争议甚至冲突,不过在撞击中也有彼此的交融。文明因交流而多彩,因互鉴而丰富,中国古代天文学的发展有着尊古的传统,各种改革的举措往往都被小心地处理。但是,正是持续不断的交流和互鉴,才让传统天文学的内容不断充实,在历史上不断焕发出新的魅力。

当然,除了中西天文学交流之外,中国的传统天文学也一直向外输出,尤其是朝鲜半岛、日本、越南、琉球等汉文化圈。在“书同文”的历史与社会大背景下,中国也发展出了极具特色的“东方天文学体系”,并在东亚等区域形成了很强的文化认同。同时,东方各文明之间的天文学交流与会通,也进一步推动了东方天文学传统的形成和发展。这与中西之间交流的内容和形式都有所不同,但这就是另一个关于科技与文明互鉴的话题了。