基于立论与驳论的《拿来主义》教学实践

摘要:《拿来主义》是鲁迅先生的杂文代表作,运用了立论和驳论的论证方式,针对当时的社会现实,指出了中外文化交流中人们应当采取的态度,唤醒了国人的文化自信。遵循这一特点,在驳论与立论的辩证思考中进行《拿来主义》教学,让学生感受鲁迅杂文的现实针对性和缜密逻辑性。

关键词:《拿来主义》;“不破不立”;立论;驳论

《拿来主义》是部编版高中语文必修上册第六单元的课文。《拿来主义》一文运用了立论和驳论两种论证方式,针对当时的社会现实,指出了中外文化交流中我们应当采取的态度,唤醒了国人的文化自信。

所谓“破”,就是“驳”“反驳”,就是用已知的真实判断驳倒另一个判断,以证明另一判断是虚假的;或运用对方的错误判断,层层反驳,最终推翻对方的观点。而“立”,则是用已经知道的真实判断推论出另一判断真实性的过程。以“破”为主的议论文称驳论文,以“立”为主的议论文则为立论文。《拿来主义》一文是一篇破立结合的驳论文。

一、理解“先破后立,破为立之因”

《拿来主义》一文创作于1934年6月4日,文题就是文章的中心论点。但是,为什么要实施“拿来主义”呢?认真研读文章的1~6自然段:课文第1自然段提出了“闭关主义”和“送去主义”两个概念。第4自然段出现了“送来”“抛给”两个词语,这两个词意思相近,联系前文,可称之为“送来主义”。笔者执教时带领学生认真分析,让学生填写表1:

然后引导学生解读上述三种“主义”,并结合历史知识,启发学生掌握“闭关主义”实质上是清政府奉行的闭关自守、一概排外的政策。而帝国主义“送来”的鸦片、废枪炮、香粉、电影等都是别有用心的恶意输出,是对我国经济、军事、文化等方面的侵略。最难理解的是“送去主义”,这也是文中写得最详细的“主义”。结合文章的注释④⑤⑥⑦,联系鲁迅先生写于1934年5月30日的杂文《谁在没落》,就可以引导学生理解“送去主义”其实是国民党反动政府对帝国主义的讨好奉承。也因此,鲁迅先生运用了“大师”“进步”“丰富”“大度”等一系列反语,对“送去”行径进行了辛辣讽刺,揭露了国民党政府卖国求荣的反动本质。

讲解时可引导学生用排除法进行分析,学生就会明白“闭关”不行,“送去”不行,等别人“送来”还是不行,这就是“破”。那该怎么办呢?

笔者让全班齐讀课文第7自然段:“所以我们要运用脑髓,放出眼光,自己来拿。”读到这儿,笔者启发学生思考:“运用脑髓”“放出眼光”“自己来拿”分别是什么意思?学生回答“就是要动脑筋、要辨别、要挑选”。在学生回答的同时,笔者在黑板上板书:

独自思考——心到;

仔细鉴别——眼到;

自主选择——手到。

再与学生一起分析,这段文字其实从正面提出了作者的看法——对外来文化要“拿来”,即采用“拿来主义”。同时,告诉学生像这样正面阐述亮出看法的过程就是“立”。

进一步对课文前7自然段进行小结,学生明白了课文前6段是“破”,第7自然段是“立”,先“破”后“立”,“破”为“立”作了铺垫,是“立”的前提,是实行“拿来主义”的缘由。

二、明确“立后再破,破为立之法”

既然经过立论,明确了应该采取“拿来主义”。那么,“拿”什么?又该怎么“拿”呢?这是文章第8自然段的“破”。

要理解课文第8自然段的“破”,首先要厘清“大宅子”指什么。笔者引导学生回顾历史,学生知道,1934年日本已侵略中国,蒋介石采取“不抵抗政策”,东北三省沦陷。教师又适时补充了《拿来主义》一文的写作背景:为了得到英美等帝国主义国家的支持,国民党政府逐渐走上了卖国求荣之路,国土一点点丧失,“古董”“活人”被“送去”他国,而反动文人将“送去”行径美名曰“发扬国光”。在对待外来文化时,人们还存在完全对立的两种态度:一是照单全收,全盘西化;一是一概拒绝,全面否定。实际上这两种态度都不利于中国文化的发展。由此,学生领悟到文中的“大宅子”比喻外来文化。

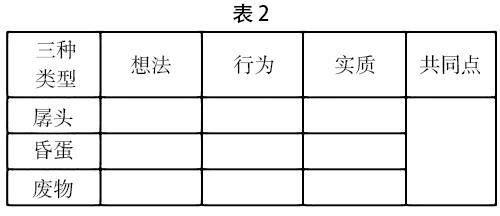

该如何面对“大宅子”呢?笔者让学生填写表2:

课文中采用了比喻论证的方法,列举了三类人对待“大宅子”的不同态度:孱头是怕被污染、不敢进门;昏蛋则为保清白、放火烧光;废物是羡慕主人、接受一切。这三类人分别比喻为拒绝继承借鉴的逃避主义者、全盘排斥否定的虚无主义者和崇洋媚外全盘西化的投降主义者。这三类人的“共同点”是什么呢?学生讨论后得出结论——不加选择。仅仅从对这三类人的称呼中,学生就可以看出鲁迅先生对他们的否定、批判与贬斥的态度,也就明白了这就是“破”。

有学生提出课文的1~7自然段是大破大立,是大的原则与方法问题;此处则具体到对待外来文化不应有的态度,属于小“破”,为后文的“立”张了本。这一观点得到全班认可。

三、把握“破后又立,立为破之果”

上述三种态度是错误的,不可取,那“拿来主义”者应该采取怎样的态度呢?课文第9自然段再次采用比喻论证法进行了“立论”。

笔者让学生朗读课文,引导学生思考:“大宅子”里有些什么?喻体、本体分别是什么?让学生填写表3:

表3中,本体、喻体、做法、态度标示得清清楚楚。文中提到的喻体都是当时生活中常见的事物与现象,很接地气。对本体,笔者引导学生进行了仔细分析与比较。学生明确了“鱼翅”比喻外来文化中的精华;“鸦片”比喻有利有弊、精华糟粕共存的文化;“烟灯、烟枪”比喻文化糟粕;“姨太太”比喻腐朽淫糜的文化,是外来文化中完全的糟粕。第9自然段比喻立论后,第10自然段水到渠成、旗帜鲜明地表明了鲁迅先生的态度:对前两者“使用”(有程度上的不同,对“鱼翅”可完全使用,对“鸦片”要部分使用,以趋利避害);对“烟灯、烟枪”需“存放”(作为史料、反面教材);对“姨太太”,则十分干脆地清除、毁灭。

接着,笔者组织学生齐读文章第10自然段,让学生思考文中的“新人”“新文艺”具有怎样的含义?将学生的思维引向深入。经过小组研读讨论,学生认为这里的“新文艺”是指中外融合、外来文化与中国传统文化为我所用的中国文化转型(从封建的转为民主的、从小农经济转为现代化的)时期的新文化;而“新人”则指有眼光、有魄力,怀揣民族文化自信、理直气壮与世界对话、向世界学习的具有健全心态的中国人。这样的“新人”“新文艺”永不过时。

通过以上分析与探讨,学生学懂了《拿来主义》这篇课文,理解了立论与驳论的用法,感受到了鲁迅先生文章的现实针对性和缜密逻辑性,真正看到了鲁迅先生手中的那支笔如匕首、似投枪,直刺国民党反动政府的心脏。

参考文献:

[1]钟强,黄振华.基于鲁迅《拿来主义》文化观的思考[J].文学教育(下),2023(4).

[2]何君实.不破不立 不辨不明——《反对党八股》《拿来主义》群文教学新思考[J]. 语文教学与研究,2022(7).

[3]李传贵.以读促写 谋驳论策——基于《反对党八股》谈驳论文写作[J].中学语文,2022(34).

[4]王乃宁.重新认识《拿来主义》教学中的几个问题[J].中学语文,2023(16).

作者简介:李丹(1982— ),女,江苏省靖江市第一高级中学一级教师,主研方向为高中语文教学。

——高考议论文写作中精准立论的思维策略探究