构建思维模型解决化学实验中的典型问题

胡子贤

摘要: 在化学实验的教学中,通过构建思维模型的教学,解决了装置气密性检查、除杂、混合溶液离子推断、混合气体的检验等问题。该教学方法既能引导学生的有序思维、增进深度理解,又能促进化学问题的解决,发展学生的建模能力。

关键词: 思维模型; 建模能力; 问题解决; 化学实验教学

文章编号: 10056629(2024)04009205

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

1 前言

化学思维模型是学生在化学知识学习和化学问题解决过程中表现出来的一种既反映化学思维方法,又体现学生思维特征的相对稳定的思维模式[1]。教学中构建化学思维模型,一方面有助于学生在学习化学概念、化学变化规律过程中增进对化学知识本质的深度理解和运用能力,提升化学思维的深刻性,另一方面能帮助学生在化学问题解决中,迅速捕捉到问题的本质特征,从而寻找到简捷有效的解决问题的思维途径,以提升化学思维的敏捷性和规律性。

化学思维模型的构建过程就是通过抽象、概括,把特定的化学研究对象或问题转化为普通的本质规律,并建立能迁移的、解决化学问题的基本框架的过程。所谓抽象就是抽取事物本质属性的思维过程,即寻找共性。所谓概括,就是在抽象的基础上,把个别事物的本质属性,推及到同类事物的思维过程,即迁移。通过抽象、概括,学生从认识具体事物的感知和表象上升到理性思维的阶段[2]。化学教学中培养学生的思维模型建构能力,就是培养学生运用抽象、概括的思维方法,建立化学概念、获得化学规律、解决化学问题的能力。

梳理国内关于“模型建构能力”的研究资料发现,化学领域中有关学生建模能力的研究较少。有研究者从内容的角度提出发展学生建模能力的策略;也有研究者关注学生建模能力的测评,以问卷或试题的方式来探查学生的建模能力,但未深入探讨如何在教学中发展学生的建模能力[3]。基于此,本文以解决初中化学实验中的四个实际问题为例,展示实验教学中如何引导学生运用抽象、概括的思维,构建基于问题解决的化学思维模型,以发展学生的思维模型的构建能力。

2 “装置气密性检查”思维模型的构建

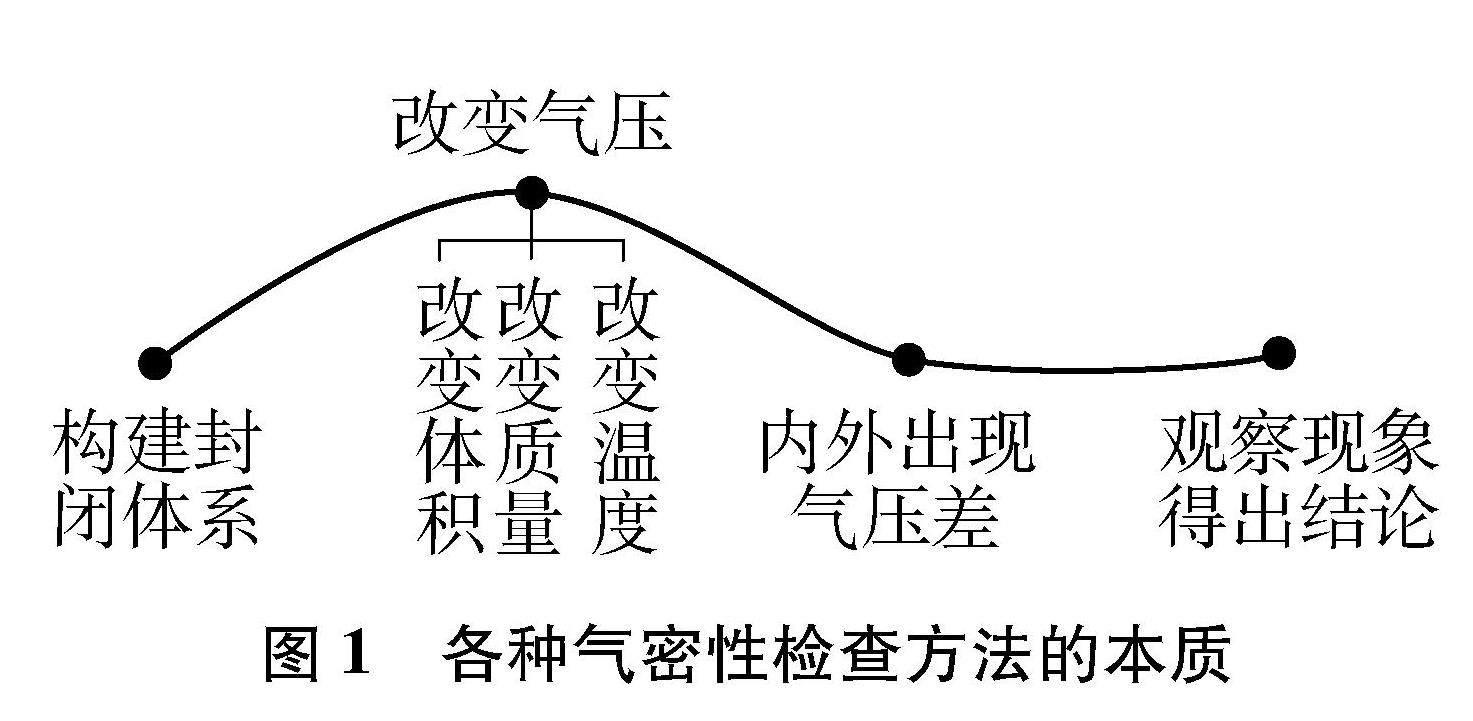

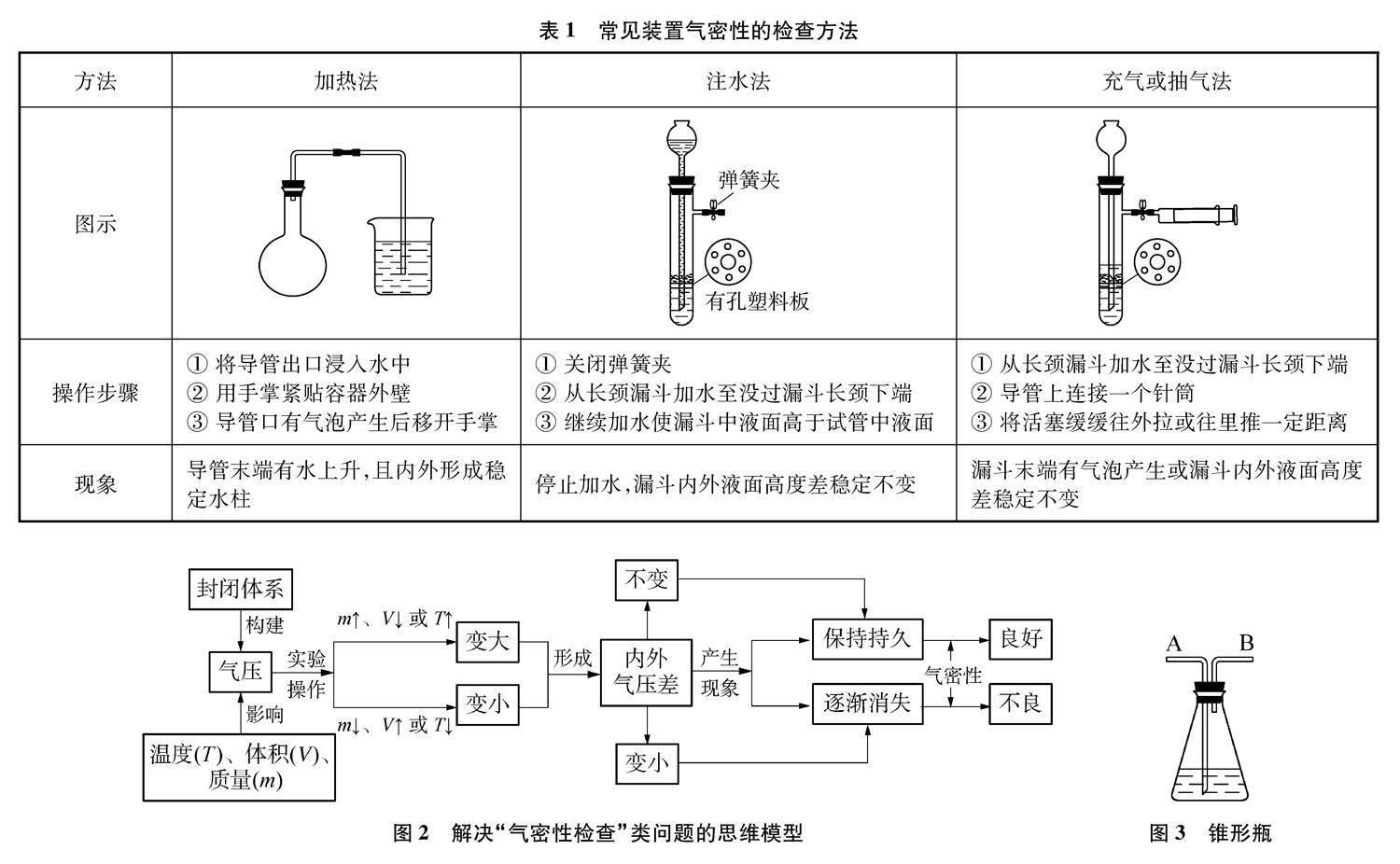

化学实验中,凡涉及气体的制备和收集或有气体参与反应的实验,都要保证装置的气密性良好,否则可能极大地影响实验效果或存在巨大的安全隐患,尤其是实验中涉及有毒、易燃、易爆气体的情况。装置气密性检验一般在仪器连接完之后,添加药品之前进行。教学中,在具体介绍如表1所示的常见装置气密性检查方法的基础上,可以引导学生抽象、概括如图1所示的方法本质,即加热法、注水法、充气(抽气)法都是先构建一个封闭的体系,再通过改变体系内气体的温度、体积或质量的方式,来改变封闭体系内气体压强,使体系内外出现气压差,从而产生相应的实验现象,用以判断装置的气密性。

基于学科融合教学理念,突出“气压”作为跨学科应用的重要概念,围绕如何进行实验操作形成封闭体系内外的“气压差”为核心,还可以进一步梳理“气密性检查”的思维路径,构建如图2所示的思维模型,使学生对气密性检查方法有更高阶、更深入的认识,并能根据思维模型迁移设计各类实验装置气密性检查的方法。以检查图3所示装置的气密性为例,“往锥形瓶中加水至如图所示位置”是属于构建封闭体系,“从B管向瓶内吹气”是通过增加气体质量的方式来使得封闭体系内外形成气压差,通过吹气后导管A中是否出现并保持“稳定的水柱”的现象是气密性是否良好的判断依据。

3 “除杂”思维模型的构建

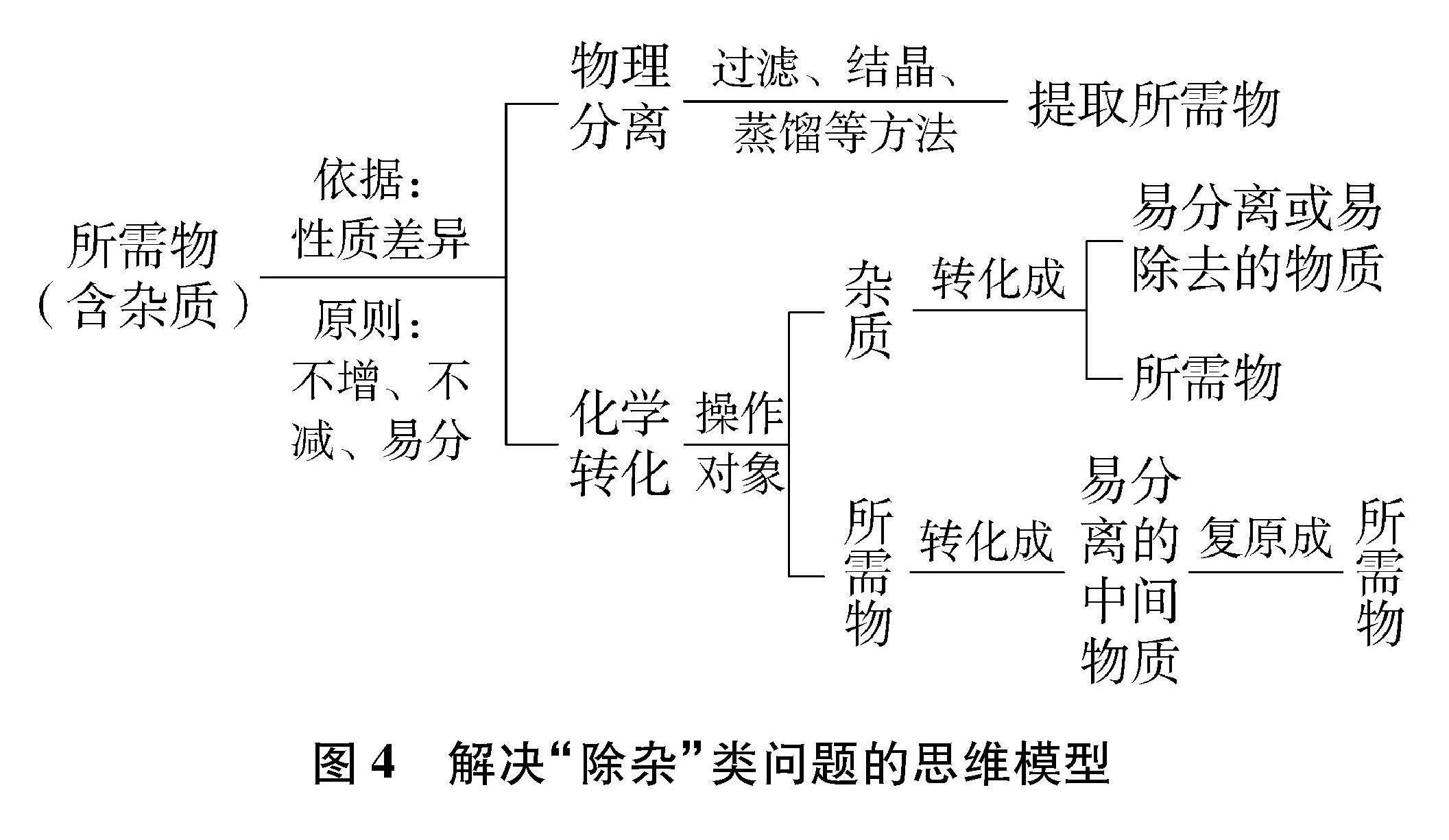

化学实验中的除杂是通过一定方法有效除去原物质中所含杂质且不引进新杂质的过程。除杂一般要遵循不增(不能引入新的杂质)、不减(不应使所需物质减少)、易分(加入试剂后,使杂质转化为沉淀、气体和水等与所需物质易于分离)等原则,如果除去杂质的同时能增加被提纯的所需物质的量则为更佳。除杂有两类方法,包括物理方法(过滤、结晶、蒸馏等)和化学方法。化学方法又有转化法(将固、液、气体中的杂质转化为被提纯的所需物质)、沉淀法(将杂质转变为沉淀而除去)、气化法(将固、液体中的杂质转变为气体而除去)、加热法(杂质受热易分解,通过加热将杂质除去)、溶解法(将固体中的杂质转变为可溶物而除去)、置换法(选用合适的试剂将杂质置换出来而除去)等。

教学中,不能仅仅停留在除杂方法的一一罗列和举例说明上,而应该引导学生抽象、概括出除杂的一般思维路径,构建“除杂”类问题思维模型。如图4所示,依据所需物和杂质的“(物理或化学)性质差异”和“不增、不减、易分”的原则,将除杂的方法分成物理分离(如用磁铁吸引除去铜粉中混有少量的铁粉、用蒸馏的方法得到蒸馏水、用凝固的方法分离水和酒精等)和化学转化(如用灼热的铜网除去N2中混有的少量O2、用适量石灰石除去氯化钙溶液中混有的少量盐酸等)两条思维路径,且在设计除杂方案时,一般优先考虑物理分离,再考虑化学转化。通过该模型的构建,学生能将除杂方法进行系统化和结构化,并能根據模型迁移设计各种除杂方案,也能对已有的方案做出评价。如评价可用足量稀盐酸除去铜粉中混有少量的氧化铜的原因是两者具有“化学性质的差异”,

而评价不能用硫酸钾(BaCl2+K2SO4BaSO4↓+2KCl)除去氯化钠中的氯化钡的原因是不符合除杂中的“不增”原则。

该思维模型还根据“操作对象”不同将化学转化除杂分成“转化杂质”和“转化所需物”两条截然不同的思路。如用适量的硫酸镁除去氯化镁粉末中混有的少量氯化钡,这是“转化杂质”,而且是将杂质直接转化为所需物。而向混有的少量氯化钡、氯化钠和硫酸钾的氯化镁粉末中,先加足量水溶解、过滤后,再向滤液中加入过量氢氧化钠,就是将滤液中镁离子转化成氢氧化镁这一中间物质后,再往滤得的氢氧化镁里加入适量的盐酸溶液重新得到氯化镁,这就是“转化所需物”,即先将所需物转化为中间物质,再将中间物质复原为所需物。

4 “混合溶液离子成分推断”思维模型的构建

化学实验会产生一定量的废液,只有通过对废液的成分进行鉴定后,才能设计方案进行无害化處理,因此废液中离子成分的推断是需要解决的真实问题。分析表2所列举的几个废液产生情境可知:初中化学中的废液一般是酸、碱、盐、氧化物等相互反应后留下的,实验结束后,多个(组)实验的废液往往会收集到一个废液缸中得到混合溶液,废液缸内也会相应出现一定的宏观现象。根据废液缸中呈现的现象,结合化学反应原理,分析确定混合溶液中离子成分(一定存在、可能存在的离子组成)是进一步处理废液的基础。

教学中如果仅仅引导学生从分析“物质相互反应所得产物”的角度对混合溶液的成分做出判断,学生容易因溶液中涉及的物质种类和反应众多而遇到思维的障碍。因此可以依据酸、

碱、盐类物质的化学性质本质是离子的化学性质,而酸、碱、盐、氧化物间相互发生化学(离子)反应的本质是构成这些物质的微粒(阴、阳离子)的相互重新组合,来构建“混合溶液离子成分推断”的思维模型。如图5所示,先根据各个(组)实验反应

物用量和宏观现象,对反应后的各废液的离子组成情况进行分析和罗列,再根据废液混合后的宏观现象,对

溶液中的离子做出一定存在、一定不存在、可能存在的三种情况的判断,最后对可能存在的离子设计相应的实验进行实验验证。

依据宏观现象揭示微观本质,并用化学符号语言进行表述,推理论证过程中实现宏观微观符号认知水平的自由转换是化学学科特有的思维方式。如图6就是应用该思维模型,紧紧围绕着“离子性质、离子重组、离子共存”的原理,从离子角度对表2中情境3的废液进行离子推断的思维过程。

5 “混合气体检验”思维模型的构建

化学实验中常有对H2、 CO2、 H2O(水蒸气)、 CO、 HCl等气体进行检验的问题,尤其是对由若干种气体组成的混合气体检验的问题,不仅包含气体检验方法和试剂的选择,还涉及各气体检验顺序的确定、装置的选择(或评价)与连接、干扰气体的吸收、某些不能直接检验的气体的转化和尾气的处理等问题,对学生逻辑思维要求较高。如果学生仅仅知道如表3所示的单独检验和吸收某种气体的具体方法,而没有对混合气体检验问题进行一定的抽象、概括形成一定的思维路径,常常会束手无策。

混合气体检验的关键是“干扰气体”的界定,判断标准是对后续待检验气体的检验是否会产生干扰。因为混合气体中可能存在的气体往往可分为“可直接检验气体”(如CO2、 H2O、 HCl等)和“转化后才能检验气体”(如H2、 CO等)二类,前一类气体中就可能存在会对后续待检验气体的检验存在干扰的气体。教学中要通过抽象、概括各种混合气体的检验步骤,构建解决“混合气体检验”类问题的思维模型。如图7所示,先对混合气体进行分类,明确哪些气体可以直接检验、哪些气体需要转化后才能检验、直接检验中的气体中哪些气体属于“干扰气体”,会对待检验的气体产生怎样的干扰等问题,再根据思维路径合理安排检验、吸收、转化气体

等各实验操作环节的顺序,并根据该顺序确定最终实验装置连接的顺序。

以天然气燃烧后所得气体产物成分的检验为例,气体产物中可能存在水蒸气、二氧化碳、一氧化碳,这些气体中水蒸气、二氧化碳是可以直接检验的气体,一氧化碳是需要转化后才能检验的气体,而二氧化碳的存在对一氧化碳转化后的气体的检验存在干扰。明确混合气体中可能存在的不同气体的情况,应用模型就可以依次设计如图8所示的实验方案(固定装置未画出),就能对该混合气体各成分进行逐一的检验。其中装置A和B、装置C和D、装置E、装置F、装置G,依次归属于上述思维模型中的各个环节。

6 结语

化学思维模型的构建过程,不仅是帮助学生找到解决问题思维路径的过程,也是对解决问题的思维方法进一步抽象、概括形成程序性知识的过程。教师要重视构建化学思维模型的教学,不仅要帮助学生在学习活动中形成独立的思维模式,让化学知识和化学变化规律结构化,而且要指导学生通过构建思维模型分析问题和解决问题,让解决问题的方法显性化。当然,教师还应当充分考虑学生之间的个体差异,采取针对性的教学指导,帮助学生运用自己的方式对模型进行表达,接受并理解思维模型,从而进一步发展模型建构能力。

参考文献:

[1]陈茂林. 浅议学生化学思维模型的建立[J]. 化学教学, 1994, (2): 42~43.

[2]林崇德. 学习与发展[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2003: 171~173.

[3]梁舒敏. 培养高中生化学思维模型建构能力的实践研究[D]. 南宁: 广西师范大学硕士学位论文, 2020: 6~7.