用双具支试管设计新的实验装置及其应用

杨爱芳 李德前

摘要: 设计制作了双具支试管,借助双具支试管和注射器设计了新的实验装置,可用于“加热碳酸氢铵”“二氧化碳與氢氧化钠溶液反应”“铜与浓硫酸反应”等实验。这些实验能在封闭的体系内进行,且实验用品简约、操作简便、现象直观、过程环保、效果显著。不仅适合教师的演示实验,而且适合学生的探究实验。

关键词: 双具支试管; 实验新设计; 演示实验; 分组实验

文章编号: 10056629(2024)04007304

中图分类号: G633.8

文献标识码: B

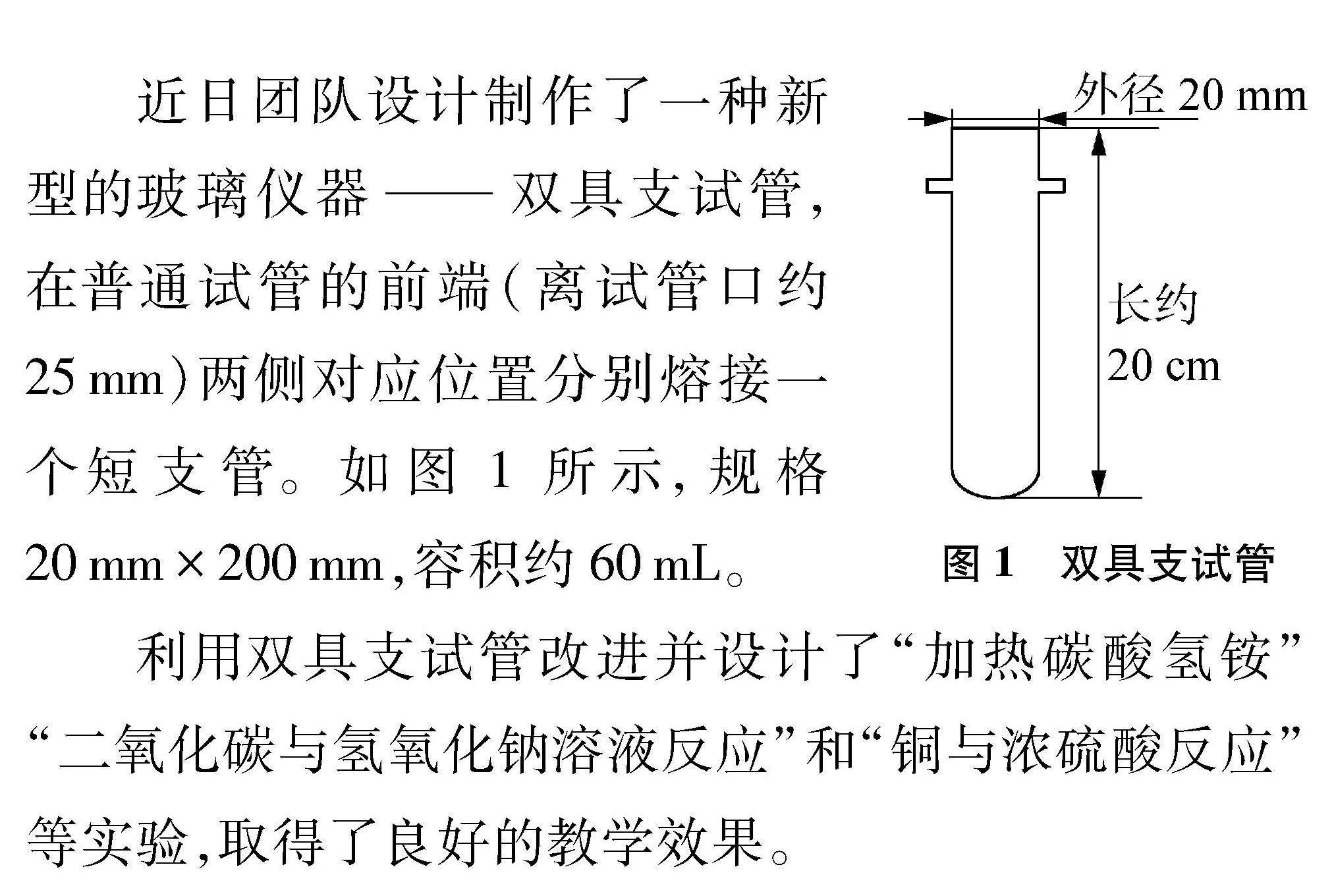

近日团队设计制作了一种新型的玻璃仪器——双具支试管,在普通试管的前端(离试管口约25mm)两侧对应位置分别熔接一个短支管。如图1所示,规格20mm×200mm,容积约60mL。

利用双具支试管改进并设计了“加热碳酸氢铵”“二氧化碳与氢氧化钠溶液反应”和“铜与浓硫酸反应”等实验,取得了良好的教学效果。

1 加热碳酸氢铵实验

现行上海教育出版社(全国版)九年级化学教科书中编排了“加热碳酸氢铵”实验(装置见图2)。课本上该实验设计简约,遗憾的是没有验证分解产物,不利于学生认识碳酸氢铵的消失是化学变化;另外实验过程缺少环保措施,不利于学生树立绿色化学的理念[1]。

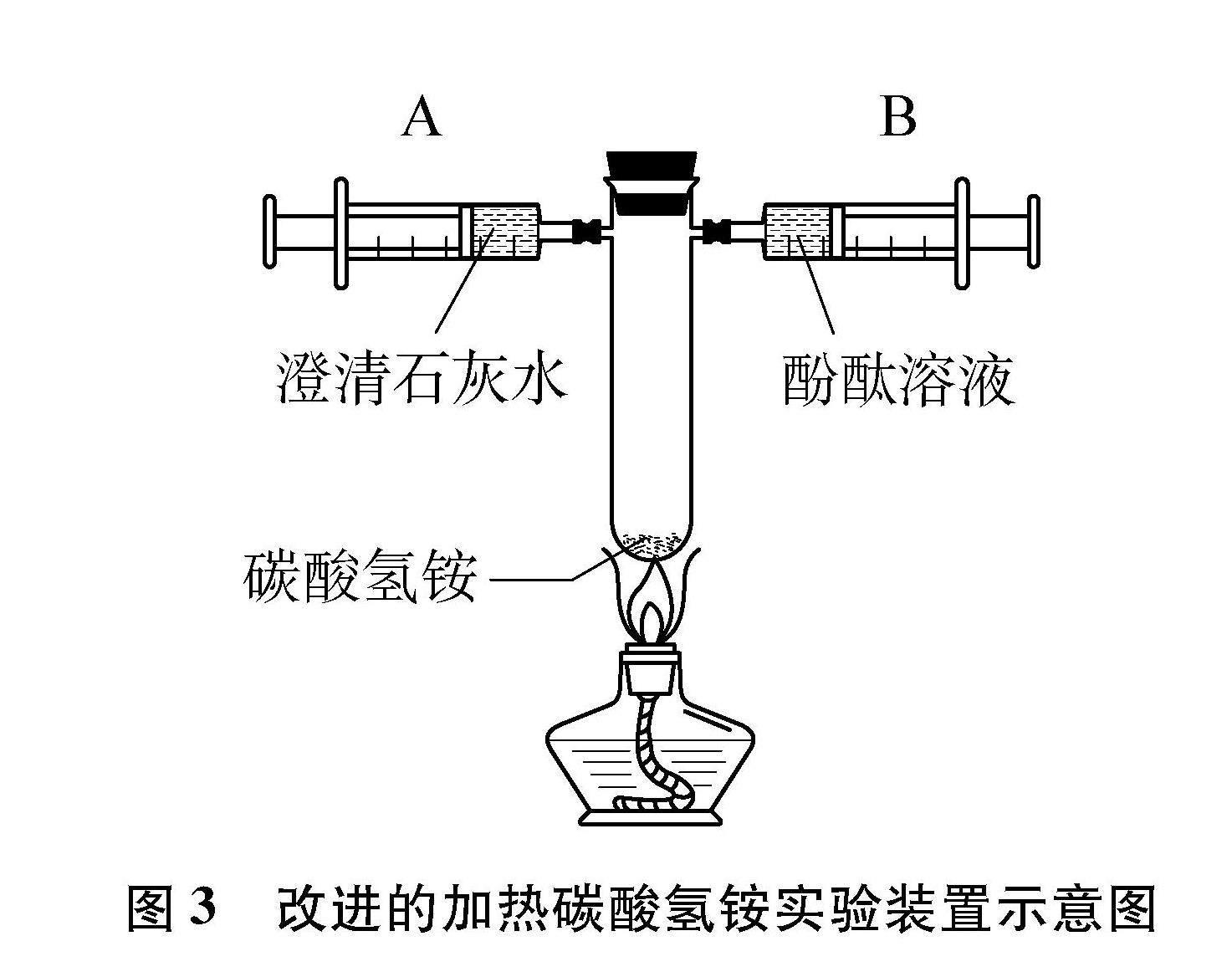

我们借助双具支试管和注射器设计出新的实验装置,较好地改善了原实验的不足。

1.1 实验用品

碳酸氢铵固体,澄清石灰水,酚酞溶液;20mm×200mm双具支试管,20mL注射器(润滑性良好),酒精灯,无孔橡皮塞,乳胶管,药匙,铁架台等

1.2 实验装置

新设计的实验装置如图3所示(夹具略,下同)。

1.3 实验操作

(1) 准备两个20mL注射器(分别标注为A、 B),在注射器A的针筒里吸入10mL澄清石灰水,在注射器B的针筒里吸入10mL酚酞溶液。

(2) 取一支20mm×200mm的双具支试管,用药匙向试管里加入适量的碳酸氢铵固体,再将大小合适的橡皮塞塞到试管口上,然后将双具支试管固定到铁架台上。

(3) 将注射器A、 B与双具支试管有序连接起来(要确保整个装置不漏气)。

(4) 点燃酒精灯,先预热试管,然后用外焰对准试管底部的药品加热。很快观察到白色固体逐渐减少,试管内壁附有大量的水雾,注射器A、 B的活塞均缓慢向外移动,针筒内澄清石灰水变浑浊、无色的酚酞溶液变红色。至此,停止加热。

(5) 实验结束,整理实验用品,引导学生分析实验现象、完成实验报告。

1.4 现象分析

加热碳酸氢铵后试管内壁很快就出现大量的水雾、澄清的石灰水变浑浊、无色的酚酞溶液变红色,说明碳酸氢铵受热易分解,分解的产物有水、二氧化碳和氨气(有关反应的化学方程式是NH4HCO3△H2O+CO2↑+NH3↑)。

1.5 实验优点

(1) 实验过程氨气没有外逸,保护了室内环境。

(2) 实验现象明显,有利于学生验证碳酸氢铵分解的产物、认识化学变化的特征。

(3) 可以促进学生养成合理使用化学物质的习惯,并激发学生探究物质世界的兴趣。

2 二氧化碳与氢氧化钠溶液反应

现行化学教科书一般都是直接告诉学生氢氧化钠溶液能吸收二氧化碳气体,并给出有关反应的化学方程式。这样编排缺少说服力,不利于学生掌握新知识[2]。

我们借助双具支试管和注射器设计了新的实验装置,可以清晰地显示二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应。

2.1 实验用品

二氧化碳气体,氢氧化钠溶液,蒸馏水,氮气(可用燃磷法除氧后获得);20mm×200mm双具支试管,20mL注射器(润滑性良好),50mL注射器(润滑性良好),单向阀,单孔橡皮塞,无孔橡皮塞,橡皮帽,乳胶管,铁架台等

2.2 实验装置

新设计的实验装置如图4所示。

2.3 实验操作

(1) 准备两个20mL的注射器(分别标注为A、 C),在注射器A的针筒里吸入5mL蒸馏水,在注射器C的针筒里吸入5mL氢氧化钠溶液。

(2) 再准备一个50mL的注射器(标注为B),在注射器B的针筒里吸入50mL氮气(此注射器吸入口接有一个单向阀,使流体只能流出注射器而不能流入注射器[3],从而防止蒸馏水或氢氧化钠溶液在注入试管时将二氧化碳气体压入注射器B中)。

(3) 取一支20mm×200mm的双具支试管,用向上排空气法在双具支试管里收集二氧化碳气体(两个支管口要用橡皮帽临时封闭)。集满气体(约60mL)后,立即将大小合适的无孔橡皮塞塞到试管口上(防止二氧化碳逃逸),再将双具支试管固定在铁架台上。

(4) 按图4,将注射器A、 B、 C与双具支试管有序连接起来(要确保整个装置的气密性良好)。

(5) 推动注射器A的活塞,将5mL蒸馏水一次性缓缓注入双具支试管里,观察到注射器B的活塞保持静止。稍后再推动注射器C的活塞,将5mL氢氧化钠溶液一次性缓缓注入双具支试管里,发现注射器B的活塞快速向下移动,并且50mL氮气全部被吸入双具支试管里。

(6) 实验结束,整理实验用品,引导学生分析实验现象、完成实验报告。

2.4 现象分析

将5mL蒸馏水全部注入盛有二氧化碳的双具支试管内,注射器B中的活塞静止不动,说明双具支试管内的压强基本不变,进而可知5mL水最多溶解5mL二氧化碳;再将5mL氢氧化钠溶液全部注入盛有二氧化碳的双具支试管内,注射器B中的50mL氮气被全部吸入双具支试管里,说明双具支试管内的压强明显减小,进而可知5mL氢氧化钠溶液至少能够溶解50mL二氧化碳。对比上述实验现象可知,二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应(有关反应的化学方程式是

CO2+2NaOHNa2CO3+H2O)。

2.5 实验优点

(1) 实验涉及定量数据,促进了深度学习,能够培养学生的定量意识和理性思维。

(2) 实验现象对比鲜明,有利于培养学生的比较思维,发展学生的模型认知能力。

(3) 实验增强了化学教学的直观性,有利于突出重点、突破难点。

3 铜和浓硫酸的反应

普通高中化学教科书中一直编排有铜与浓硫酸反应的经典实验。现行人教版普通高中化学教科书在设计该实验时充分考虑了操作的简便性、实验的环保性(装置见图5),但仍存在不少弊端,如实验装置较为复杂、铜丝在橡皮塞中上下抽动不太方便、半开放的实验体系对尾气的吸收不够彻底、将二氧化硫通入溶液中容易发生倒吸现象等。

借助双具支试管和注射器设计了新的实验装置,进一步优化了课本实验。

3.1 实验用品

直径约0.5mm的细铜丝(取自八芯网线),98%的浓硫酸[4],蒸馏水,氢氧化钠浓溶液,品红溶液;20mm×200mm双具支试管,20mL注射器(润滑性良好),30mL注射器(润滑性良好),酒精灯,单孔橡皮塞,乳胶管,镊子,铁架台等

3.2 实验装置

新设计的实验装置如图6所示。

3.3 实验步骤

(1) 准备两个20mL注射器(分别标注为A、 C),在注射器A的针筒里吸入约10mL蒸馏水,在注射器C的针筒里吸入约10mL氢氧化钠浓溶液(这两个注射器的吸入口均接有一个单向阀,使流体只能流出注射器而不能流入注射器,以阻止反应产生的气体进入注射器A、C中)。

(2) 再准备一个30mL的注射器(标注为B),在注射器B的针筒里吸入5~6mL品红溶液。

(3) 取一支20mm×200mm的双具支试管,用镊子向试管里加入3~4cm长的细铜丝,再缓缓注入3~4mL浓硫酸(过量),然后将试管固定在铁架台上。

(4) 按图6将注射器A、 B、 C与双具支试管有序连接起来(要确保整个装置的气密性良好)。

(5) 点燃酒精灯,先预热试管,然后用外焰对准试管底部的药品加热。很快观察到铜丝表面变黑,溶液中剧烈冒气泡,试管内有白雾,B注射器的活塞缓缓向上移动(约产生24.5mL二氧化硫气体,最终注射器的活塞停留在30mL刻度处),同时品红溶液褪色。加热约90s,铜丝完全消失,试管内液体呈现墨绿色,此时熄灭酒精灯。待试管冷却至常温后,将注射器A中的蒸馏水缓慢注入试管内,稀释后的墨绿色液体很快变为蓝色溶液[5]。

(6) 将注射器C中的氢氧化钠浓溶液缓缓注入试管内,然后轻轻摇晃试管,以充分吸收实验体系内的二氧化硫气体。

(7) 实验结束,整理实验用品,引导学生分析实验现象、完成实验报告。

3.4 现象分析

加热铜与浓硫酸的混合物不久,品红溶液褪色,說明反应生成了二氧化硫气体。双具支试管内最终得到蓝色溶液,说明反应生成了硫酸铜。从而可知,浓硫酸具有强氧化性(有关反应的化学方程式是Cu+2H2SO4(浓)△CuSO4+2H2O+SO2↑)。

3.5 实验优点

(1) 药品用量少,产生的有害气体少,缩短了反应进程,提高了实验效益。

(2) 实验体系完全封闭,避免了二氧化硫气体的外逸,并对尾气进行吸收处理,有利于培养学生的环保意识。

(3) 实验现象清晰直观,有利于学生认识反应产物的性质,增强证据推理能力。

双具支试管还可迁移用来演示加热氯化铵、煤的干馏、金属铜与硝酸反应、亚硫酸钠与浓硫酸反应、乙醇催化氧化等实验[6,7]。

总之,由双具支试管构成的实验装置美观、简约、实用,特别适合涉及有毒物质、有害气体的化学实验。在上述实验教学中,针对某些实验方案的质疑与改进,能激发学生的创新精神,培养学生的核心素养,发展学生的科学探究能力,充分发挥了化学实验的启智、育人功能。

参考文献:

[1]李德前, 石磊, 马逸群等. 以“三个一行动”开展化学实验创新的尝试[J]. 化学教学, 2023, (1): 58~62.

[2]马逸群, 魏雅宁, 李德前等. 探究二氧化碳与氢氧化钠溶液反应的两种新方法[J]. 中小学实验与装备, 2021, (6): 32~33.

[3]陈锦, 李德前, 石磊. 借助两个注射器改进乙醇的催化氧化实验[J]. 化学教学, 2023, (5): 63~65.

[4]陈芳芳, 鲍正荣. 对浓硫酸和铜反应实验的改进[J]. 中小学实验与装备, 2013, (4): 39~40.

[5]张红卫. 浓硫酸与铜反应实验的改进[J]. 化学教学, 2020, (1): 67~69.

[6]王如芹. 巧用具支试管改进化学实验 实现实验绿色化[J]. 中国教育技术装备, 2011, (11): 64~65.

[7]姜远桓, 梁新民, 李细华. 具支试管的妙用[J]. 实验教学与仪器, 2010, (9): 37~38.