高中物理“教—学—评”一致性逆向教学设计探索

任虎虎 汪明

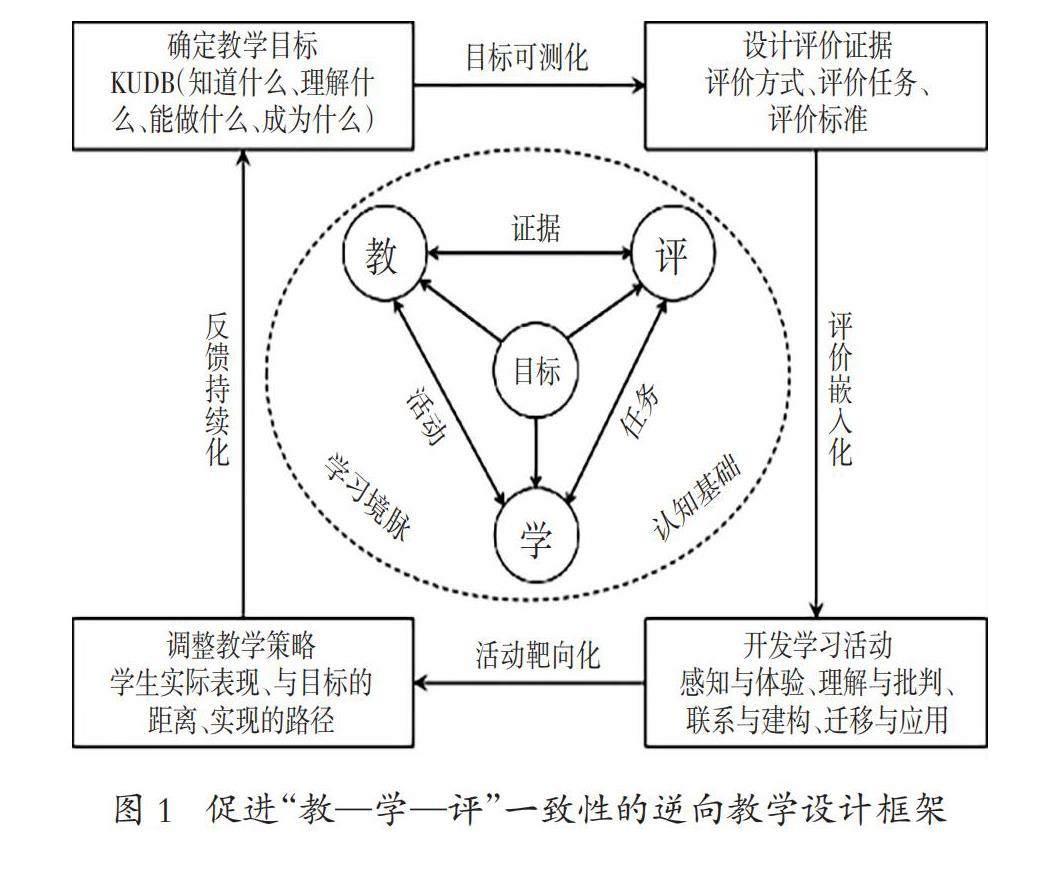

“教—学—评”三个要素是相互影响、相互支撑和相互耦合的一个整体,逆向教学设计对促进“教—学—评”一致性具有特殊的优势。逆向教学设计强调以终为始、目标导向和评价先行,即从教学最终输出倒推输入内容和方式,并将评价嵌入教学设计与实施的全过程,寻求达成目标的最佳路径与策略。据此构建了促进“教—学—评”的一致性的逆向教学设计框架:基于KUDB确定教学目标;设计与目标切合的评价证据;设计挑战性的学习任务与问题;开发能动性的学习活动。

“教—学—评”一致性;逆向教学设计;高中物理;深度学习

任虎虎,汪明.高中物理“教—学—评”一致性逆向教学设计探索[J].教学与管理,2024(13):55-58.

《普通高中物理课程标准(2017年版)》明确提出“以评价促进学生的学习与发展”,倡导“教—学—评”的一致性。“教—学—评”本身是一个有机整体,而学生的学业质量标准就是实施评价的重要依据。教师教的根本目的是促进学生的学,所以教学中要充分了解学情,需要“以学定教”,但在教学实施过程中学生究竟学的怎么样等问题都需要基于评价来回答,需要“以评促学”。可见,教学是触发条件、学习是核心目的、评价是落实路径[1] 。如何在教学中避免“教—学—评”相互割裂、顾此失彼?如何实现“教—学—评”的充分融合以有效落实物理学科核心素养?要解决诸如此类的问题,逆向教学设计是一条行之有效的路径,循此能将预期目标、评价任务和教学活动加以有效整合,实现“教—学—评”相互融通。

一、促进“教—学—评”一致性的逆向教学设计思路

逆向设计是“以终为始”的设计,即从教学最终输出倒推输入内容和方式,寻求达成学习目标的最佳进阶路径与策略[2] 。逆向设计作为一种重要的教学思维方式和设计框架,回答了教学中三个基本问题:“我要带领学生去哪里(目标)?我的学生现在到哪里了(评价)?接下来怎么走(活动)?”威金斯和麦克泰格将其分为三个阶段:首先从课程标准和学生学情出发确定合理的学习目标,其次设计挑战性任务作为评估目标达成的证据,最后开发促进体验、探究、论证、迁移和反思的学习活动[3] 。

在逆向教学设计中,评价目标就是教学目标,学习活动是为实现教学目标而服务的,因而有效避免了活动的形式化、盲目化和低效化。另外,将评价嵌入教学的全过程,充分发挥评价的诊断、促进、激励和反馈作用,是真正“以学生为中心”和“以学定教”的教学设计模式。促进“教—学—评”一致性的高中物理逆向教学设计框架如图1所示。

按照乔纳森的学习环境设计理论,“教—学—评”三个过程都会受学习境脉(外在)和学习者认知基础(内在)的影响。上述教学模式中,首先基于课程标准、学生学情和教材内容确定教学目标,主要包括知道什么、理解什么、能做什么和成为什么四个方面,即KUDB目标描述结构[4] 。目标是实现“教—学—评”一致性的关键。在目标确定后,要设计相应的目标评价证据,即在具体的学习任务中,若学生理解到什么层次和能做什么,就说明目标达到了。在明确评价方式、评价任务和评价标准的基础上,可以通过评价任务和评价标准使得目标可测量,然后开发具体的学习活动来落实教学目标。在这个过程中,评价任务本身就是学习活动,可以有效地实现评价嵌入学习活动,并且开发的学习活动是为目标服务的,具有很强的靶向性,这就避免了威金斯和麦克泰格所说的“活动导向性学习”。在学习活动后,根据互动过程中学生的实际表现评估学习的实际效果,分析其与目标之间的距离。如果目标没有达成,需要及时地调整、改进和优化教学策略[5] ,这个反馈过程是在课中、课后不断持续进行的,也就是促进“教—学—评”一致性是一個动态过程。

二、促进“教—学—评”一致性的逆向教学设计实施

下面,以人教版高中物理新教材选择性必修第三册第一章“实验:用油膜法估测油酸分子的大小”教学为例进行具体分析。本实验是高中物理21个必做实验之一,蕴含着化零为整、类比、理想化模型和转化等物理思想,对培养学生的物理学科核心素养有重要的作用。

1.确定合理的教学目标

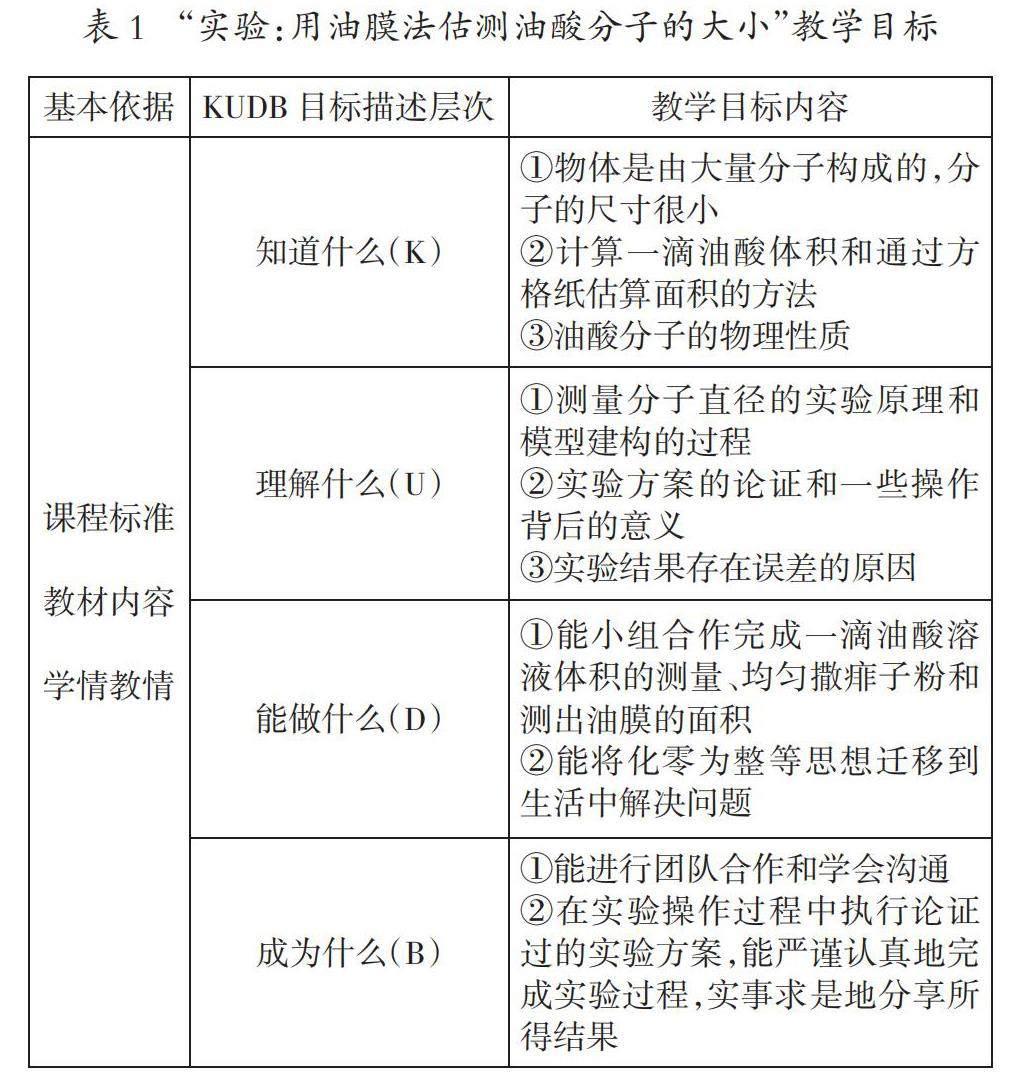

学习目标的确定要基于课程标准、教材内容和学生学情。新课标对本实验的学业要求是:(1)知道测量微观物理量的思想和方法,能通过科学、合理的操作获得实验数据,并能在实验中体现减小误差的方法;(2)能运用恰当的方式处理数据并得出正确结论。学生通过教材前面一节内容的学习已经理解了分子动理论的相关知识,虽然学生知道分子很小,但究竟在什么数量级,需要进行实验探究。

埃里克森和兰宁提出了KUD目标描述结构,即知道什么(K)、理解什么(U)与能做什么(D),我国学者陈倩将其扩展为 KUDB目标描述结构,即知道什么(K)、理解什么(U)、能做什么(D)与成为什么(B)。本节课确定的教学目标见表1。

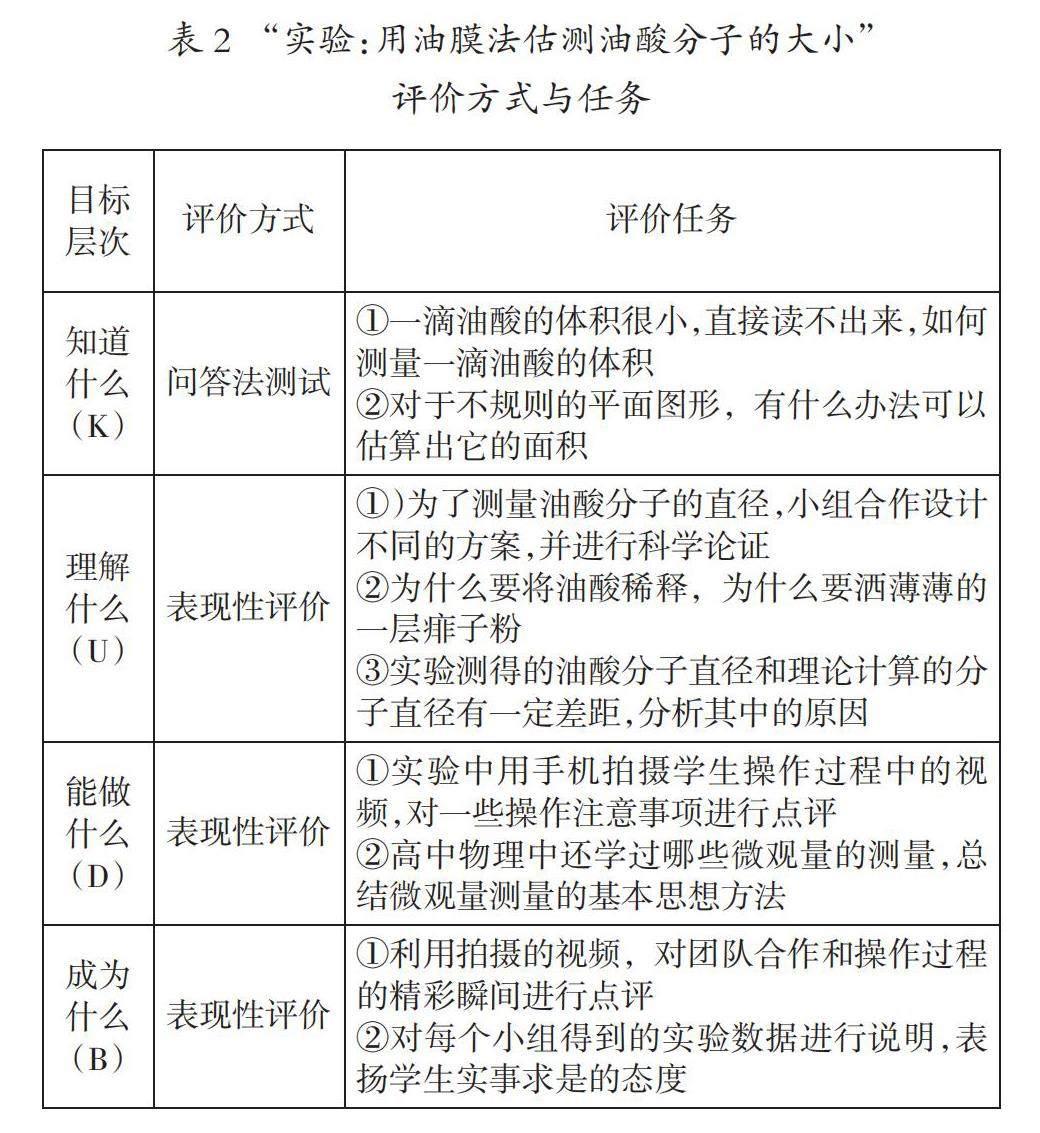

2.设计切合目标的评价证据

评价的方式对教与学的过程评估和反馈非常重要,要基于教学目标类型,设计切合目标的评价任务,收集相关证据,对学生的学习情况进行“定位”[6] 。新课标在“评价建议”中专门对于评价方式进行了说明,不同的教学目标应该对应不同的评价方式。知道层次(K)的目标采用传统的测试方法就可以,对于部分需要深度理解(U)、迁移应用(D)和价值观念层次的目标需要基于表现性任务来评价。本节课对应的评价方式和评价任务见表2。

3.设计挑战性的学习任务与问题

挑战性任务是落在学生“最近发展区”内,承载着教学目标的、较复杂的问题、实践活动或项目,它向上承接教学目标与评价任务,向下统领着学习活动,是实现目标、评价和活动联通的有效抓手。问题是对任务的细化和具体化,尤其是一些核心问题,直接指向教学目标,在问题解决的过程中收集学生的表现证据,并对核心知识理解和思维发展情况进行评价,问题解决过程本身就是学习过程。由此可见,任务和问题对促进“教—学—评”一致性都有重要的作用,是逆向教学设计中需要重点关注的环节。本节课的主要任务和关键问题如图2所示。

情境1:一个直径为10-3 mm 左右的水雾,它的大小与细菌差不多,用肉眼无法观察,就是在这样小的水珠里,水分子的个数竟然比地球上人口的总数还多好几倍!

提出问题:分子都很小,采用什么方法估测分子的大小呢?

任务1:借助“曹冲称象”的故事,明确实验思想方法。

设计意图:基于“曹冲称象”的故事,融入中国优秀传统文化,受这个故事启发,明确“化零为整”的思想,将微观量转化为宏观量进行测量。这些思想方法能将高中物理很多知识整合在一起,形成结构化的意义网络。

情境2:在前一节课的学习中,通常将液体和固体分子近似为球状模型。为了帮助学生提出实验方案,给每个小组提供一个用量筒装的若干绿豆。

任务2:建立物理模型,对学生提出的实验方案进行科学论证。

每个小组根据所给的绿豆,合作讨论,提出一些测量绿豆直径的实验方案。

预期方案1:拿出n个绿豆来,排成一条直线,测出n个绿豆的总长度L,再除以n.

预期方案2:测出这些绿豆的总体积V,然后数一数绿豆的总个数N,用V除以N得到每一个绿豆的体积,根据球体的体积公式得出绿豆的直径。

预期方案3:测出这些绿豆的总体积V,除以量筒的底面积,得到绿豆的总高度,然后数一数绿豆的层数m,用总高度除以m.

引导学生对所得到的3个方案进行科学论证,分析哪种方案适合用来测量分子的直径。其中,方案1和方案2都需要知道个数,对于测量肉眼看不见的分子不可行,方案3也要知道分子总层数,如何进行改进呢?如果是单分子层就可以了,根据生活经验,油飘在水面上会形成油膜,为了便于测量,选用分子直径较大的油酸(C17H33-COOH)作为被测对象。

模型建构:油酸的羧基(-COOH)为亲水基,和水分子之间存在引力,另一部分为憎水基,和水分子之间存在斥力,将其加入水中很容易形成单分子油膜。

设计意图:通过用绿豆类比,打开学生的思维,发挥学生的想象力,提出多种可能的方案,然后从微观分子角度对不同方案进行科学论证和改进,并通过构建物理模型,提出本实验可用的实验方案。

在具体操作中引导学生提出关键问题:(1)如何形成单分子油层?(2)如何测量油酸的体积?(3)如何测量油膜的面积?

任务3:小组合作,进行实验操作、数据记录与处理。

引导学生四人一组,利用所提供的实验器材,完成油酸分子直径的测量,并将所得到的数据和全班同学一起分享。这里需要留给学生充足的时间,因为这个实验一些操作环节需要慢慢来。

为了便于分享数据,每一组同学将得到的数据直接写在黑板上,并与其他小组的数据进行比较。

设计意图:实验操作、数据记录和数据处理环节是培养学生团队合作、沟通表达的很好载体,也是发挥学生主观能动性和对学生进行表现性评价的好机会,教师要在这个过程中做好观察、记录、引领和及时反馈。

任务4:进行理论计算和实验误差分析

根据前面一节所学的阿伏伽德罗常数和微观量的估算方法,将油酸分子作为球体模型,可以从理论上估算油酸分子的直径大小。已知油酸的摩尔质量为282g/mol,常温下油酸的密度为0.89 g/cm3,结合阿伏伽德罗常数得到油酸的直径约为1.0×10-9m,而实验测量的结果大多在1.5×10-9m左右,引导学生分析两者有差距的原因。

设计意图:通过理论计算与实验测量结果的比较,引导学生对建立的微观理论模型进行批判性反思,另一方面促进学生对引起实验误差的原因进行多维分析,提升学生的推理能力。

4.开发能动性的学习活动

学习活动是教师、学生和环境互动的表现,开发的学习活动要突出学生的主体地位,激发和唤醒学生的主体意识,让学生充分投入和沉浸其中,发挥学生的主观能动性[8] 。也就是学生在开发的活动场域中是主动和愉悦的,而不是被动和消极的。逆向教学设计视域下的活动具有很强的靶向性和教学意图[9] 。基于教学中的核心任务和关键问题,本节课开发的学习活动见表3。

综上,促进“教—学—评”一致性的根本目的是落实新课程理念,真正提升学生的物理学科核心素养。教学目标是实现“教—学—评”一致性的关键,首先,基于课程标准、教材内容和学情教情确定:知道什么、理解什么、能做什么和成为什么四个维度的教学目标;其次,基于教学目标类型,设计多元化的评价任务,收集目标达成的证据;再次,开发感知与体验、理解和批判、联系与建构、迁移和应用、评价与反思等能动性的学习活动;最后,在教学中要时时根据学生的实际表现,判断其与目标之间的差距,不断调整教学路径与策略,在动态变化中促进“教—学—评”的一致。不仅在一个课时中,在一个单元、一个主题、一个学期的教学设计与实施中,都需要做到促进“教—学—评”一致性。

参考文献

[1] 崔允漷,雷浩.教—学—评一致性三因素理论模型的建构[J].华东师范大学学报(教育科学版),2015,33(04):15-22.

[2] 李春艳.中学地理逆向教学设计:释义与策略[J].天津师范大学学报(基础教育版),2022,23(04):75-80.

[3] 格兰特·威金斯,杰伊·麦克泰格.追求理解的教學设计[M].2版.上海:华东师范大学出版社, 2017:3.

[4] 李刚,宁妍.“1+N”全景教学模式:以大概念为主线的大单元教学设计框架[J].天津师范大学学报(基础教育版),2023,24(05):51-56.

[5] 刘增泽,潘苏东.指向物理核心素养的思维外显型概念教学探索[J].天津师范大学学报(基础教育版),2023,24(05):26-32.

[6] 任虎虎.基于大概念的高中物理单元逆向教学研究[J].基础教育课程,2020(08):62-68.

[7] 张步青,张世成.指向核心素养培育的“教—学—评”一致性的教学实践——以苏科版“升华和凝华”课堂教学为例[J].物理教师,2023,44(08):37-40+45.

[8] 王焕霞,谷慧娟,仇立岗.“教—学—评”一致性视域下的学习进阶教学设计研究——以“运动和力”单元为例[J].物理教师,2023,44(06):34-37+41.

[9] 戴玲娟.新课标下指向“教—学—评”一致性的逆向教学设计——以“电生磁”一节为例[J].物理教师,2023,44(05):41-44.

【责任编辑 孙晓雯】