不同融合材料辅助颈前路椎间盘切除减压融合术的应用研究

王高锋 王林杰

(河南省平顶山市第一人民医院 平顶山 467000)

颈椎间盘突出为临床常见的颈椎退行性病变,多见于40 岁以上中老年群体,常见的病变节段主要为C4~C5 与C5~C6。针对此类患者,临床给予外科手术治疗,颈前路椎间盘切除减压融合术(ACDF)为其中的经典术式[1~2]。自体髂骨为ACDF 术中常用融合材料,其融合效果佳、植骨融合率高,但实践表明,经填塞、减压修饰后自体髂骨可能导致患者出现供区疼痛或感觉异常,且经自体髂骨进行植骨融合后,患者的椎间隙高度不易维持,具有一定塌陷风险[3~4]。相关研究表明,与自体骨直接植入相比,将骨粒填入融合器再植入椎间隙能一定程度上避免植骨块塌陷,同种异体骨的骨量较自体髂骨更大,能充分适应大块植骨患者的治疗需求,但单纯应用同种异体骨或可导致机体产生一定排异反应,因此也有学者表示,通过在椎间隙植入上下表层填入自体髂骨、中间层填入同种异体骨的Cage 融合器即可有效避免单种植骨融合材料的弊端[5~6]。目前关于颈椎间盘突出患者ACDF 术中融合材料的选择方面,临床尚未形成共识。本研究旨在观察不同融合材料在ACDF 术中的应用效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取平顶山市第一人民医院2021年5 月至2022 年10 月收治的90 例颈椎间盘突出患者为研究对象,开展前瞻性研究,基于随机对照原则将入组患者分为自体组(30 例)、异体组(30 例)及联合组(30 例)。自体组男18 例,女12 例;年龄52~78 岁,平均(65.22±5.13)岁;颈椎责任节段C3~C5 14 例,颈椎责任节段C6~T1 16 例。异体组男16 例,女14 例;年龄51~79 岁,平均(65.31±5.22)岁;颈椎责任节段C3~C5 12 例,颈椎责任节段C6~T1 18 例。联合组男15 例,女15 例;年龄50~80岁,平均(66.15±5.27)岁;颈椎责任节段C3~C5 17例,颈椎责任节段C6~T1 13 例。三组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究已获得医院医学伦理委员会批准[编号:DG(2021)-11292]。纳入标准:结合影像学检查,均诊断为颈椎间盘突出[7];均符合ACDF 手术指征且自愿接受手术治疗;知晓本研究内容且签署同意书。排除标准:伴有先天性颈椎畸形或伴颈椎结核或肿瘤病灶;受累颈椎节段≥2节;合并其他感染症状或免疫功能异常;恶性肿瘤;合并精神疾病或认知障碍性疾病。

1.2 手术方法 入组患者均接受ACDF 手术治疗:(1)嘱患者取仰卧位,从右侧颈前横向入路实施穿刺,并对颈部阔肌后端实施锐性分离,将筋膜进行封套处理后对内外鞘间隙实施钝性分离,待穿刺到达颈前筋膜后在保护内外鞘结构基础上充分暴露手术视野。(2)明确病变节段,应用尖刀将纤维环切开后使用髓核钳夹将病变节段的髓核及纤维环依次夹出。(3)将病变节段上下邻近的椎体软骨终板刮除至渗血、显露骨性终板后将上下椎体适当撑开并咬除间隙内骨赘。(4)联合组术中测量病变节段的椎间隙高度后,从右侧髂前上棘处取三块大小适宜的皮质骨块,依据椎间隙试模高度将予以填塞、减压修饰,后按下表层植入修饰后自体髂骨、中间层植入同种异体碎骨粒、上表层植入自体髂骨碎骨粒顺序依次植入Cage 椎间融合器,并经透视下将其植入病变节段的椎间隙完成植入融合。(5)术后予以佩戴围领制动,并予以常规引流及术后抗感染治疗。自体组步骤(1)~(3)、(5)同上,植骨融合时术中采用修饰后的自体髂骨直接植入椎间隙即可;异体组步骤(1)~(3)、(5)同上,术中将同种异体骨碎骨粒植入Cage 椎间融合器,并将其植入椎间隙即可。三组患者术后统一开展为期1 年的随访。

1.3 观察指标(1)比较两组疼痛程度:采用视觉模拟量表(VAS)[8]评估两组术后2、4 周的颈椎疼痛情况,VAS 量表满分10 分,得分越低越好。(2)比较两组颈椎高度:采用西门子Multix Select 型数字化医用X 射线摄影系统(沪械注准20142300005)测量两组术后2、4 周的颈椎高度,术后颈椎高度越高越好。(3)比较两组颈椎功能:采用日本骨科学会治疗分数(JOA)[9]评估两组随访第3、6、12 个月时的颈椎功能,JOA 量表满分29 分,术后得分越高越好。(4)比较两组植骨融合情况:若术后X 线检查示植骨块相邻终板密度均匀、无透亮带,且有骨小梁形成,即判定为植骨融合[10]。植骨融合率=植骨融合例数/总例数×100%。(5)比较三组并发症发生情况:如气管副损伤、继发感染、神经根损伤、脊髓损伤等。

1.4 统计学方法 数据均采用SPSS22.0 软件处理,计量资料以()表示,采用t检验,多组间比较采用F检验;计数资料以%表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

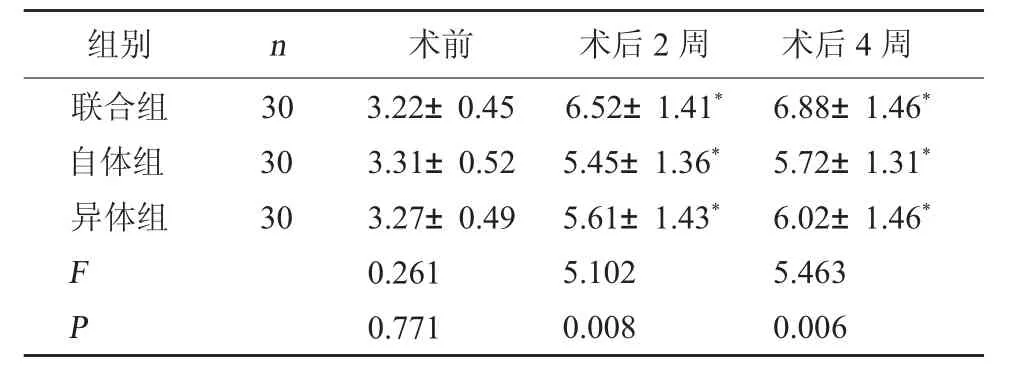

2.1 三组疼痛情况比较 三组术前疼痛评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);联合组术后2、4 周的VAS 评分均低于自体组、异体组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 三组疼痛情况比较(分,)

表1 三组疼痛情况比较(分,)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

2.2 三组颈椎高度比较 三组术前颈椎高度比较,差异无统计学意义(P>0.05);联合组术后2、4 周的颈椎高度均高于自体组、异体组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 三组颈椎高度比较(mm,)

表2 三组颈椎高度比较(mm,)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

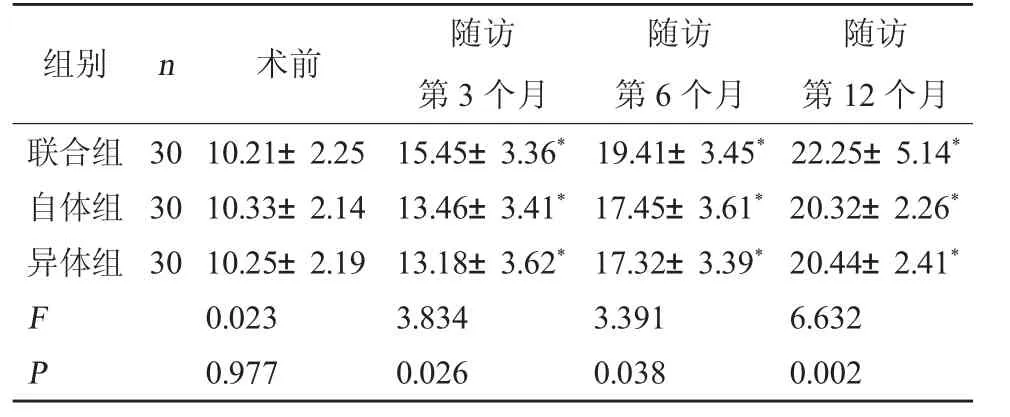

2.3 三组颈椎功能比较 三组术前颈椎功能比较,差异无统计学意义(P>0.05);联合组随访第3、6、12个月时的JOA 评分均高于自体组、异体组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 三组颈椎功能比较(分,)

表3 三组颈椎功能比较(分,)

注:与同组术前比较,*P<0.05。

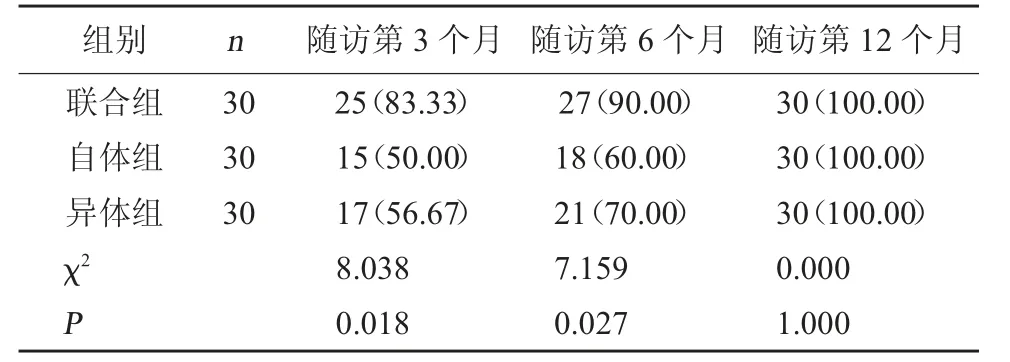

2.4 三组植骨融合情况比较 联合组随访第3、6个月的植骨融合率均高于自体组、异体组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 三组植骨融合情况比较[例(%)]

2.5 三组并发症发生情况比较 联合组术后并发症发生率为6.67%(2/30),低于自体组的23.33%(7/30),低于异体组的33.33%(10/30),差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 三组并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨论

颈椎间盘突出患者多伴有颈肩部、上肢疼痛,肢体感觉、运动功能障碍等临床表现,目前临床尚未明确其发病原因,但考虑与颈椎间盘退行性病变、继发性关节退变等因素相关。颈椎间盘突出病情进展缓慢,长期伏案工作、过度劳累、受凉或外伤均为诱发此病的重要原因[11~12]。临床主要实施个体化治疗方案,针对无明显症状者,一般会建议其避免剧烈活动,并适当进行锻炼;对于仅有轻度神经根性症状者,临床多实施物理治疗;对于伴有剧烈疼痛及活动受限表现者,临床多建议实施手术治疗[13~14]。ACDF为现阶段治疗颈椎间盘突出的经典术式,但关于术中植骨融合材料选择方面,临床尚未形成统一定论。本研究结果显示,联合组治疗后不同时间点的VAS评分均低于自体组、异体组。这提示自体骨+同种异体骨联合Cage 植骨融合器作为融合材料更有利于缓解患者疼痛。早在20 世纪中期,已有学者将自体髂骨用于颈椎间盘突出患者的ACDF 手术,此类型融合材料方便获取,且植骨融合率,但部分患者经自体骨融合治疗后可能继发血肿、感染症状,且其椎间高度不易维持,术后极易出现植骨块塌陷[15]。Cage植骨融合器强度高,能通过改善颈椎高度并维持颈椎自然弯曲度而缓解颈椎间盘突出患者的临床症状,与直接植入骨块相比,将减压骨粒填入cage 植骨融合器中能有限避免植骨块塌陷[16]。虽自体髂骨容易获取,但经减压修饰后的自体髂骨绞少,难以充分适应大块植骨患者的治疗需求,同种异体骨的强度高、骨诱导能力强,将同种异体骨粒填入Cage 植骨融合器或可取得更好满意的治疗效果。同种异体骨的生物相容性高,单独应用这类型融合材料或可导致患者发生一定排异反应,并影响远期植骨融合率[17~18]。将自体骨与同种异体骨同时填入融合器即可弥补部分大块植骨患者骨量不足的缺陷,通过在上下表层填入加压自体骨,中间层填入同种异体骨,即可一定程度上避免机体发生排异反应[19]。本研究结果显示,联合组治疗后颈椎高度、JOA 评分均高于自体组、异体组。这提示与单独应用自体骨,或单独应用异体骨+Cage 融合器相比,将自体骨、异体骨联合Cage 融合器即可进一步增强患者手术疗效,对促进其颈椎结构、功能恢复均有重要意义。三组最终植骨融合率均达100%,但联合组随访第3、6 个月时的植骨融合率均高于其他两组,提示联合组手术方法能有效提升患者近期疗效,对促进颈椎间盘突出患者病变节段与植入骨融合、加快康复进程具有积极意义。

综上所述,自体骨、异体骨、Cage 融合器在颈椎间盘突出患者ACDF 术中均有较高的应用价值,但与单独应用某一融合材料相比,将自体骨、异体骨联合填入Cage 融合器能进一步提高治疗效果。本研究样本量较少,且随访时间较短,未来临床可开展多中心、大样本研究,进行长期随访,进一步探讨不同融合材料治疗颈椎间盘突出的临床价值。