舒芬太尼辅助肺癌肋间神经阻滞的镇痛及术后抗感染效果分析

王侯鉴 徐国亭

(南阳医学高等专科学校第一附属医院 河南南阳 473000)

肺癌为临床常见恶性肿瘤,具有极高发病率和病死率,多见于40 岁以上男性群体,吸烟为目前公认可导致肺癌发生的危险因素[1]。肺癌根治术是目前用于挽救早期肺癌患者生命、并帮助患者获得良好预后的重要手段,而麻醉是实现对患者无痛治疗的重要辅助技术,但传统全身麻醉具有盲探风险,可导致患者术后发生一系列不良事件[2~3]。肋间神经阻滞为一种用于辅助肺癌根治术的区域神经阻滞技术,与全麻相比,此麻醉技术对患者呼吸循环产生的影响较小,更有利于其预后[4]。肺癌根治术可对患者机体造成较大损伤,如何在保证镇痛效果同时对术后感染等并发症进行有效防治为临床研究的重点。舒芬太尼为一种阿片类镇痛药,具有显著镇痛效果[5]。本研究主要探讨舒芬太尼辅助肋间神经阻滞对肺癌根治术患者围手术期镇痛及术后抗感染的临床效果。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2021 年3 月至2022 年3 月南阳医学高等专科学校第一附属医院接诊的116 例肺癌患者为研究对象,采用抽签法将其分为对照组和观察组各58 例。对照组男35 例,女23 例;年龄52~78 岁,平均(65.25±5.27)岁;肺癌病程1~6 个月,平均(3.53±0.11)个月;美国麻醉医师协会(ASA)分级[6]:Ⅱ级36 例,Ⅲ级22 例;病理分期Ⅰ期30 例,Ⅱ期28 例;小细胞肺癌15 例,非小细胞肺癌43 例。观察组男38 例,女20 例;年龄50~80 岁,平均(65.33±5.18)岁;肺癌病程2~5 个月,平均(3.51±0.14)个月;ASA 分级:Ⅱ级35 例,Ⅲ级23例;病理分期Ⅰ期32 例,Ⅱ期26 例;小细胞肺癌18例,非小细胞肺癌40 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。本研究已获得医院医学伦理委员会批准(编号:DX-00212-2021)。纳入标准:均诊断为肺癌[7];均为Ⅰ期、Ⅱ期早期肺癌;病灶未转移,具有根治术治疗指征;已由医护人员告知本研究主要目的及本研究内容,已签署同意书。排除标准:中期、晚期肺癌;存在肺癌根治术禁忌证;有全身麻醉禁忌证;有感染症状或免疫性疾病;合并精神疾病与认知障碍性疾病。

1.2 治疗方法

1.2.1 术前准备 对患者进行统一健康宣教,告知肺癌相关知识、根治术治疗步骤、围手术期注意事项等。待确认手术具体时间后需在术前1 d 指导患者前往对应科室接受基础检查,明确手术治疗,于术前1 d 指导患者常规禁饮禁食;进入手术室并连接监护设备后,术中全程监测生命体征,对心率>70 次/min者需先予以注射阿托品注射液(国药准字H34021900)进行预处理,0.5 mg/次,待心率恢复至70 次/min 以内后开始手术。

1.2.2 麻醉方案 两组患者均实施肋间神经阻滞麻醉辅助手术:统一开放外周静脉通道,经超声引导下,对手术切口正中处的肋间神经进行定位,于腋中线上下两端各对一条肋间神经注射0.75%盐酸罗哌卡因注射液(国药准字H20050325)5 ml+醋酸地塞米松注射液(国药准字H41020035)2.5 mg 实施阻滞麻醉。在实施神经阻滞30 min 前,给予观察组患者开放外周静脉通道,并按50 μg/kg 剂量给予枸橼酸舒芬太尼注射液(国药准字H20054171)进行预处理;麻醉诱导时予以丙泊酚乳状注射液(国药准字H20030115)、注射用苯磺顺阿曲库铵(国药准字H20123332),按体质量计算。

1.2.3 术后处理 术后镇痛:连接静脉自控镇痛泵,背景剂量设定为10 ml,2 ml/次,锁定时间为48 h。体征监测:密切关注患者心率、呼吸、平均动脉压以及血氧饱和度等基础体征指标,同时予以口服阿莫西林胶囊(国药准字H52020921)进行术后抗感染,0.5 g/次,每间隔8 h 用药1 次。连续治疗7 d。

1.3 观察指标(1)比较两组疼痛程度:术后1 h、3 h、5 h,采用视觉模拟量表(VAS)评估疼痛情况,满分10 分,得分越低表示疼痛程度越轻[8]。(2)比较两组免疫功能指标及炎症介质水平:经流式细胞术检测T 淋巴细胞亚群CD3+、CD4+、CD8+水平,经酶联免疫方法检测C 反应蛋白(CRP)、白细胞介素-6(IL-6)和白细胞计数(WBC)水平。(3)比较两组术后抗感染治疗情况:感染性症状发生率及抗感染治疗中阿莫西林每日用药量。感染性症状包括切口感染、胸腔感染、纵隔感染、呼吸道感染等;日用药量=总用药量/用药天数。(4)比较两组麻醉不良事件发生情况:如术后认知障碍、术后恶心呕吐、循环抑制、术后体征波动等。

1.4 统计学方法 采用SPSS22.0 软件处理数据,计量资料以()表示,采用t检验,计数资料以%表示,采用χ2检验。P<0.05 差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组术后镇痛效果比较 观察组术后1 h、3 h、5 h 的VAS 评分均低于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组术后镇痛效果比较(分,)

表1 两组术后镇痛效果比较(分,)

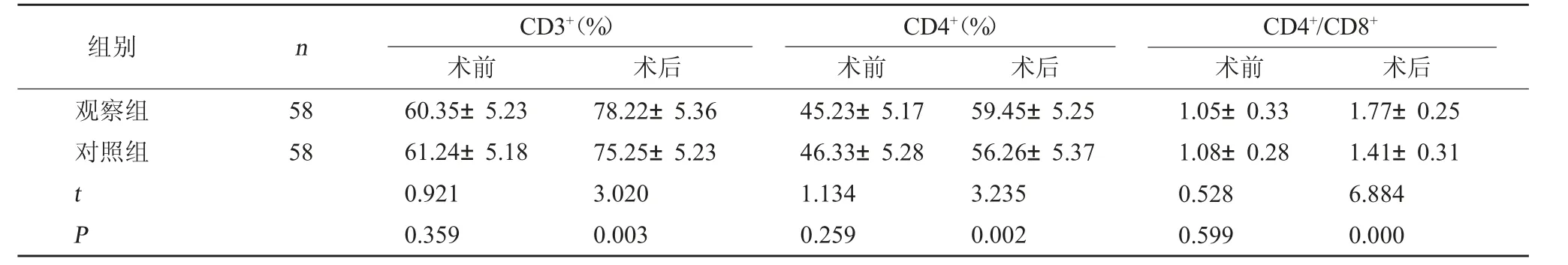

2.2 两组免疫功能指标比较 术后,观察组CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组免疫功能指标比较()

表2 两组免疫功能指标比较()

2.3 两组炎症介质水平比较 术后,观察组CRP、IL-6、WBC 均低于对照组(P<0.05)。见表3。

表3 两组炎症介质水平比较()

表3 两组炎症介质水平比较()

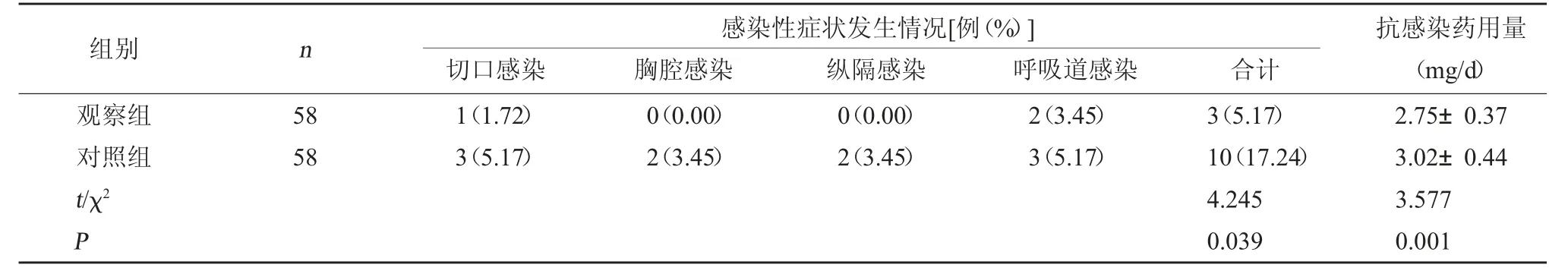

2.4 两组术后抗感染治疗情况比较 观察组术后感染性症状发生率、抗感染用药量均低于对照组,两组间比较,差异均具有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组术后抗感染治疗情况比较()

表4 两组术后抗感染治疗情况比较()

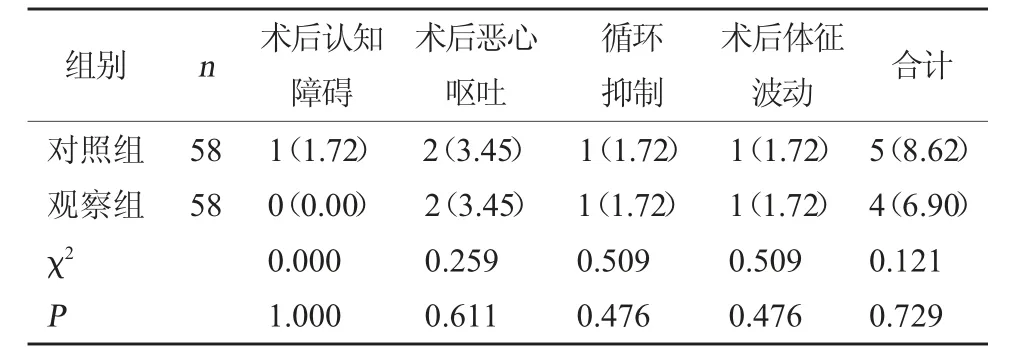

2.5 两组术后麻醉不良事件发生情况比较 观察组术后麻醉不良事件发生率为8.62%(5/58),略高于对照组的6.90%(4/58),但两组比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表5。

表5 两组术后麻醉不良事件发生情况比较[例(%)]

3 讨论

肺癌是目前临床十分常见的恶性肿瘤之一,目前针对病灶未发生远处转移的早期肺癌,临床多会实施手术治疗,肺癌根治术是目前用于治疗早期肺癌的重要手段,对延长患者生存周期并改善其预后均有重要意义[9]。为确保手术顺利实施,临床常会采用区域神经阻滞及全身麻醉实现对肺癌根治术患者的无痛治疗,与传统全麻相比,肋间神经阻滞可应用局麻药实现对患者胸腔纵隔阻滞的暂时性麻醉效果,因其局麻药代谢率高,也不易导致患者术后出现循环障碍[10]。但考虑到肺癌根治术对患者机体组织造成的损伤较大,单独应用神经阻滞或难以实现理想的镇痛效果,且在术中多种侵入性操作下,患者免疫功能会进一步受到抑制,此时患者发生应激反应及术后感染的风险也会明显升高[11]。如何在保证获得理想镇痛效果同时取得显著的抗感染治疗效果为目前临床研究的重要课题。

本研究结果显示,观察组术后1 h、3 h、5 h 的VAS 评分均低于对照组(P<0.05)。这提示经舒芬太尼辅助肋间神经阻滞麻醉后,患者可获得更加理想的术中及术后镇痛效果。舒芬太尼是一种临床常见的阿片类镇痛药,在多种外科手术患者的麻醉诱导剂维持麻醉中应用均较为广泛,可通过与μ 受体相结合而对机体产生显著镇痛作用,且与此前常用的芬太尼相比,舒芬太尼亲和力更强,更有利于维持患者血流动力学稳定,以此避免患者术后发生应激反应[12~13]。同时,该药还被证实可对CRP、IL-6 等多种炎症因子产生显著抑制效果,从而对机体免疫功能产生正向调节作用,上调CD3+、CD4+等辅助性T 细胞水平并控制CD8+等抑制性T 细胞表达。本研究结果显示,观察组术后CD3+、CD4+、CD4+/CD8+均高于对照组,CRP、IL-6、WBC 均低于对照组,感染性症状发生率低于对照组,术后抗感染用药量低于对照组(P<0.05)。通过对机体免疫功能进行有效调节后,可极大程度地抑制机体发生炎症反应,下调炎症指标水平表达后增强其术后抗感染效果[14]。当患者炎症反应明显缓解、免疫功能明显提升且术后感染症状得到有效控制后,从而减少术后抗感染用药。舒芬太尼作为一种强效阿片类镇痛药,在产生较强麻醉效果同时,必然也会对机体呼吸循环系统造成一定影响[15]。但本研究结果显示,两组术后麻醉不良事件发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。这提示联合应用舒芬太尼不会增加不良事件发生风险。