直面难题 深度剖析 精准施教

——学生空间想象力培养的思考与实践

浙江兰溪市实验小学(321100) 章 骏

空间想象力是人们对客观事物的空间形式进行观察、分析、抽象的能力,是人们认识、理解、改造世界的有力工具,已逐渐成为一种需要重点培养的关键性能力。下面,笔者就浙江兰溪市城乡多所学校空间想象力的教学现状以及学生学习存在的困难等情况,有针对性地改进教学。

一、空间想象力培养的现状调查

为了了解关于教师对学生空间想象力培养的现状,笔者对多所学校的教师开展问卷调查,结果如下。

(一)重视情况“表里不一”,教学成效难以确保

48.3%的教师会有意识地在教学中融入空间想象力的培养,34.5%的教师偶尔会做这样的尝试,17.2%的教师很少或基本不开展有实质性的相关教学。可见,理想与现实还是有不小的差距。当然,空间想象力作为一种“可意会,难言传”的关键性能力,无论是教师的教还是学生的学,都有较大的难度,这导致了教学效果的不佳。

(二)教学方式“机械单一”,经验唤起不够充分

从实际教学看,单一的方式仅仅是围绕所学知识点机械地开展新课教学和巩固练习,容易忽视学生经验的唤起,可能造成学生对知识点的“野蛮认识”,从而影响学生空间想象和数学思维的生长。

(三)参与程度“深浅不一”,深度想象难以实现

教学活动是师生积极参与、交往互动、共同发展的过程。在空间想象力培养的过程中,学生的参与程度不同,尤其是中下水平的学生,“边缘化”“应付化”“浅层化”更为明显,这种“伪参与”导致学生的深度想象难以实现。

二、空间想象力培养存在的困难

学生空间想象力的培养一方面需要教师切实转变教学观念、稳步提升教学技能;另一方面也需要教师用心分析学生的认知特点和学习难点,精准地提出教学策略。综合了解和分析,在培养学生空间想象的过程中主要存在以下几点困难。

(一)知识经验衔接困难

学生对不同维度图形之间的转化理解困难,特别是从基本的平面图形跳跃到较为复杂的空间图形并进行一系列的推理、想象、计算等。如“根据给出的长、宽、高数据,请你想象可能是什么图形?”这样的问题,学生往往束手无策。当给出几种可参考的选项时,部分学生还是不能做出正确的选择。这是他们的数学知识与生活经验衔接上的不足造成的。只有打通知识与经验衔接上的“断点”,才能帮助学生打下想象的基础,有效提升学生的空间想象力。

(二)空间图形感知困难

建立对空间图形感知的重要基础是对平面图形进行直观感知及展开合理想象。学生所见的平面图形与真正的空间图形之间是具有一定差异的。如画一个长方体,除正面外的其他面,我们一般都画成平行四边形,直角往往也不画成90°。这些都会增加学生对空间图形想象上的难度,也导致学生在学习立体几何及相关问题时较难适应。

(三)逆向思维转换困难

学生在二维平面图形和三维空间立体图形之间进行转换,必须依赖于一定的逆向思维与想象的能力。但对小学生而言,这样的转换能力是较弱的,这也影响着他们对空间图形的分析和抽象。

三、空间想象力培养的对策研究

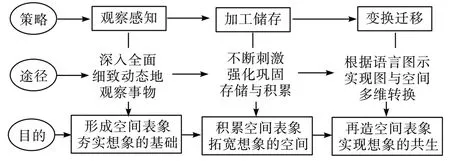

学生空间想象力培养的路径应是“形成空间表象→积累空间表象→再造空间表象”。在这一路径中,学生的学习存在着知识经验衔接不足、空间图形感知弱、逆向思维转换难等三大困难。由此,笔者提出相应的三种对策,即通过观察感知、加工储存、变换迁移,不断积累和丰富空间表象,促成空间想象的生成(如图1)。

图1 空间想象力的培养

(一)观察感知,形成空间表象,夯实想象的基础

完整、清晰、动态的表象是形成空间想象力的重要基础。学生在生活中要与各种各样的事物接触,在接触过程中,他们的感官就会反映出各种事物,形成表象。

1.全面细致观察,形成完整表象

全面观察是以多个角度、多个方面去观察某一事物的整体,发现其整体特点或总体情况;细致观察则是重点关注一个或多个事物的某些部分,发现其局部特点或个别情况。全面细致观察,既有整体的认知,也有局部的了解,既清晰又透彻,这样就方便在大脑中形成完整的、准确的空间表象。

【案例1】“长方体的认识”教学片段一

长方体作为学生较早接触的立体图形,学生对其相对熟悉,但缺乏整体而全面的认知,教师在课堂上需要适度引导,如用问题“长方体的顶点有几个?棱有多少条?棱的长度之间有什么关系?每个面的大小和形状又是怎样的?”引导学生全面细致地观察,以形成完整的表象。

2.逐级深入观察,形成清晰表象

空间想象力的培养分两方面,一方面,学生看到各种事物之后,能够在头脑中形成对应的空间表象;另一方面,学生看到自然空间后,能够在头脑中形成对应的几何空间表象。这就对学生的抽象能力提出了更高的要求,教师也要帮助学生去理解自然空间和几何空间之间的联系与区别,并有序地观察各类实际物体,让学生能够从各种物体中分辨出不同的形状特征,从自然空间过渡到高度抽象的几何空间。

【案例2】“长方体的认识”教学片段二

教师引导学生对长方体进行整体观察后,还需要引导学生去逐级深入地认识长方体,棱长关系就是一个很好的切入点。

有12 厘米长的小棒12 根、9 厘米长的小棒12根、6厘米长的小棒12根。哪些小棒可以搭成长方体框架?哪些不能?想象一下,搭成的长方体框架是怎样的形状?

通过搭拼和观察,学生发现一共有3 类不同的拼搭方式,第一类方式3 组棱的长度都不同,是“普通”长方体,第二类方式有2 组棱长度相同,是较特殊的长方体,第三类方式是3 组棱的长度都相同,是特殊长方体(正方体)。在经历“能搭成吗?”“真的不能搭成吗?”这样的质疑过程中,长方体框架在学生头脑中的表象也趋向完整和清晰。

3.动静结合观察,形成动态表象

空间想象力,既包括曾经感知过的静止空间表象的再现,也包括了对动态空间表象的理解。为了更好地培养学生的空间想象力,教师应该提供给学生进行动静结合观察的机会,尝试将各类空间表象相互转换的过程进行动态化的呈现。

【案例3】“长方体的认识”教学片段三

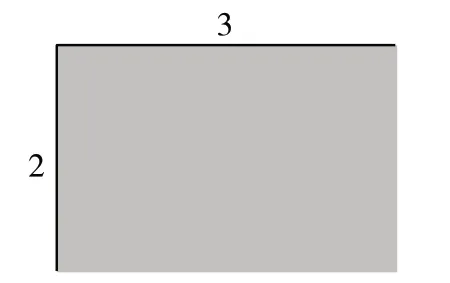

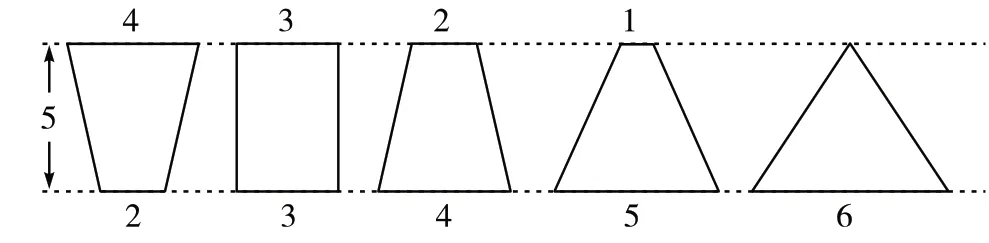

图2 是一个长3 分米、宽2 分米的长方形,如果它是长方体中的一个面,你能把其余的面找出来吗?如果不能,最少提供几个面才能找出其余的面?

图2

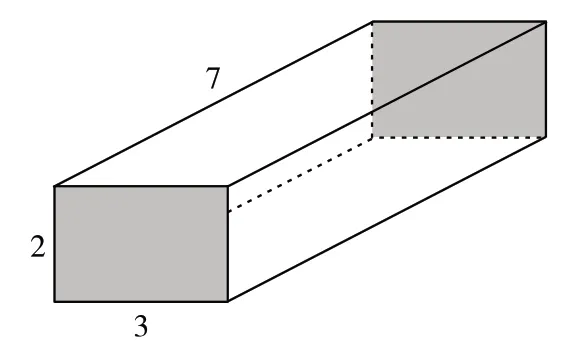

学生利用长3 分米、宽2 分米的纸片动手移一移、摆一摆、想一想,发现:根据前面一个面,可以知道后面一个面的大小和形状,但另外4 个面的大小和形状是不确定的,若前后两个面远一点,长方体就会“长”一点(如图3-1);若前后两个面近一点,长方体就会“短”一点(如图3-2)。

图3-1

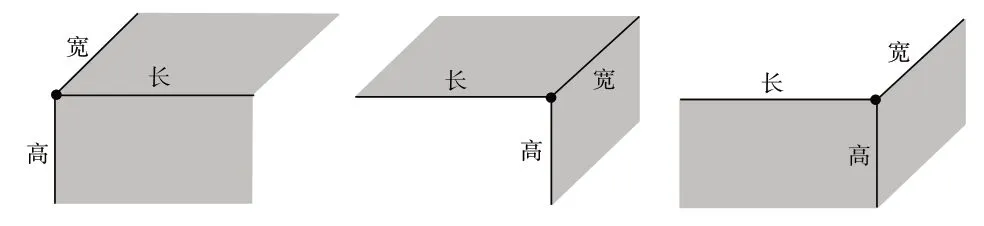

有了动手摆和动脑想的过程,学生的空间表象就会逐渐清晰起来,对长方体的认识也会不断深刻起来。学生还发现,只要知道了相邻两个面的大小和形状,整个长方体的形状也能完整地想象出来(如图4)。

图4

(二)加工储存,积累空间表象,拓宽想象的空间

必要的精加工有助于表象的储存,从而拓宽想象的空间。那么,影响表象记忆与储存的因素是什么?其一,形成的表象是否清晰(可以通过多种观察来实现);其二,形成的表象是否深刻(对短时记忆反复加工与强化的结果)。

1.动手操作,加深印象

空间想象是在空间表象的基础上,对原有表象加以改造而形成的新形象,或者根据语言、文字的描述形成相应形象的认识活动。这样的过程,如果学生辅以动手操作,印象会更加深刻,也更利于空间想象的发生。

【案例4】“圆柱和圆锥的体积与容积”教学片段

把一张长8 分米、宽5 分米的长方形纸片卷成一个圆柱,怎样卷容积最大?

解决这一问题,动手操作与想象都是必不可少的。通过操作,学生发现有两种方法:其一是以长方形的长为圆柱的底面周长,以长方形的宽为圆柱的高;其二是以长方形的宽为圆柱的底面周长,以长方形的长为圆柱的高。通过计算学生发现,按第一种方法卷时,围成的圆柱容积最大。

2.联系实际,唤醒经验

大部分学生的生活经验是不足的,感性认识也是缺乏的。这就增加了他们空间想象的难度。教学中,教师首先要从生活实际入手,唤醒并丰富他们的生活经验,为空间想象力的培养注入活力。

【案例5】“体积和容积”教学片段

一个泳池长25米、宽15米,注满水时,水深1.5米。用3 根内直径是4 厘米的进水管同时注水,注水时管内水速是6 米/秒,需要多长时间能将空池注满?

像这样的问题,学生解决起来比较困难。尤其是对“注水时管内水速是6 米/秒”这一信息的不理解。为此,教师可以引导学生联系实际,展开想象,去找到类似的“原型”。如牙膏、火腿肠被挤出的形状是怎样的?(它们的形状都可以看作是圆柱)。这样,学生就会想到每秒流出的水量就是一个底面半径为2厘米、高为6米的圆柱的体积。

3.有序练习,打通关联

教学中,教师要尝试让学生在学习新知时关注相关知识,并寻求联系,打通知识之间的关联,为丰富和再造空间表象奠定良好的基础。

【案例6】“长方体和正方体”教学片段

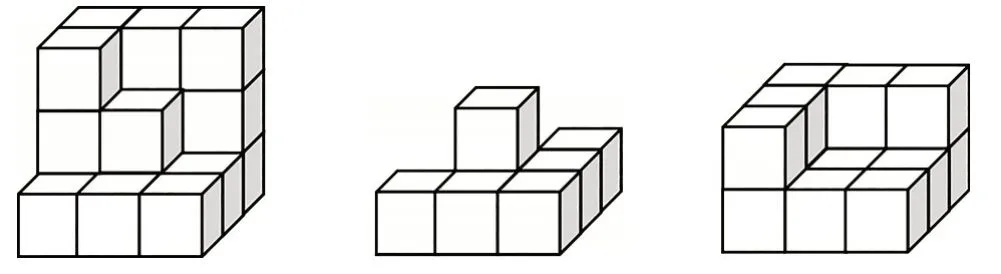

(1)如图5 所示,下列各图形由若干个小正方体组成,分别再增加几个同样大小的小正方体,就能拼成一个大正方体?

图5

(2)图6 是几种正方体的表面展开图。每个面上分别写上1~6 中的一个数,任意2 个相对面上的2个数的和是7,请你在空的面上填上适当的数。

图6

要完成这样的练习,须发挥空间想象能力,凭借正方体的表面展开图,在头脑中重现正方体的立体图,然后根据“任意两个相对面上的两个数的和是7”这一信息填出适当的数。当然,也可以先画图,再折,然后填数。这样的练习为学生提供了完整的空间想象体验路径。

(三)变换迁移,再造空间表象,实现想象的共生

空间表象的再现是一个提取表象的过程。提取的关键是表象的回忆。当学生已经遗忘表象时,表象的再现将十分困难。这时,教师就有必要提供适当的线索帮助学生唤起记忆。

1.树立新旧知识相互联系的观点,给想象以空间

树立新旧知识联系的观点,需要加强以下几点认识:第一,已有知识是学习新知识的基础;第二,新知识不是孤立存在的,它既是旧知识发展的方向,也是新知识的前提;第三,弄清已有知识相互之间的联系,能为想象打基础。

【案例7】“梯形的面积”教学片段

学生在学习梯形的面积时,首先会想到“将两个完全相同的三角形拼成一个平行四边形”,据此联想到“试着把两个完全相同的梯形拼成一个平行四边形”,将三角形面积公式的推导过程迁移到梯形面积公式的推导上。

通过面积之间的相互转化,学生的大脑中存储了大量表象运动和转换关系的动态空间表象。当再次面对时,学生可以借助新旧知识之间的联系,充分运用已有的知识经验,顺其自然地去完成空间表象的再造,从而实现空间想象的共生。

2.发展新旧知识相互剖析的眼光,推动想象的对接

新旧知识间的共同点是学习发生迁移的前提条件,学生空间想象力的培养和发展一定程度上也借助于新旧知识间的变换和迁移。只有加深对旧知识的认识和理解,才有可能对新知识进行准确剖析、归纳和演绎,实现有效对接与合理想象。

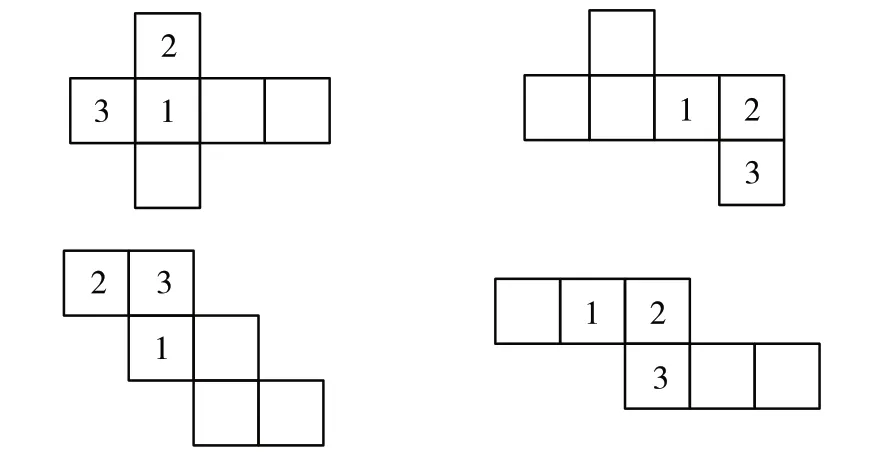

【案例8】“面积的练习”教学片段

求图7中各图形的面积。

图7

这道题将平行四边形、长方形、梯形、三角形的面积计算公式进行统整——(上底+下底)×高÷2。学生整理出:高不变,上底逐渐减小,下底逐渐增大,上底+下底=6,面积不变;运用“(上底+下底)×高÷2”同样可以推算出三角形、长方形的面积。

通过想象与对比,学生进一步明确了面积计算公式的推导过程,沟通了多边形面积之间的联系,避免机械地识记公式。

3.强化新旧知识相互应用的意识,贯穿想象的通途

对于空间想象力的培养,还需要放到具体的应用情境中,特别是把新的观念或原理运用到同原来的情境尽可能相似的情境中去,然后再逐步地运用到存在差异的其他情境中去,在实践中发现各种关系并加以运用。

【案例9】“圆的周长和面积”教学思考

(1)通过“圆的周长”的探索,学生明白了圆的周长与半径或直径有关,且圆的周长=πd(或圆的周长=2πr)。

(2)学生已经学习了长方形的面积=长×宽,正方形的面积=边长×边长,平行四边形的面积=底×高,三角形的面积=底×高÷2,梯形的面积=(上底+下底)×高÷2,因此在教学圆的面积时,可让学生大胆猜想“圆的面积跟什么有关?”“圆的面积会是( )×( )或者( )×( )÷2吗?”等。

(3)学生已经知道平行四边形、三角形、梯形都可以通过转化的方式来推导出各自的面积,可以让学生探究圆的面积的转化。

在此基础上,引导学生去猜想圆面积的转化方法,通过逐一分割、想象,推算出圆的面积计算公式。这一转化、猜想的过程,也是快速提升学生空间想象力的关键一环。

总之,在小学数学教学中,基于空间想象力培养的教学不仅需要扩充教师的专业知识,还需要发挥教师作为组织者、引导者的作用。在合适的情境下提出适切的问题,准备充分的素材,开展合理的想象,这对教师的综合与实践能力提出了全新的挑战——从教学实践中总结经验,进一步了解学生各方面发展水平及规律,真正形成适合学生水平的、满足学生发展需要的空间想象力的培养策略。同时,教师还应致力于学生空间想象力培养资源的设计与开发,努力建设一个包含多种视觉形式的教学课件与相关资源的教学空间,进一步充实学生空间想象力培养的实践,相互影响,互为促进,共同提高。