推进“整体建构”教学,落实数学核心素养

黄瑞贤

【摘要】核心素养具有“整体性”“一致性”和“阶段性”。教师的教学活动,从“整体性”出发,适当统整教学内容、教学情境、核心问题、练习设计,让学生在整体建构教学模式下,越学越乐学、会学、轻松学。通过整体建构教学,促进知识结构化、学习方法结构化,促进学生核心素养的形成和发展。

【关键词】整体建构 一致性 核心素养

【中图分类号】G623.5 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2024)03-0124-03

2022年版课标明确指出:“义务教育数学课程应使学生通过数学的学习,形成和发展面向未来社会和个人发展所需要的核心素养。”核心素养是在数学学习过程中逐渐形成和发展的,具有“整体性”“一致性”和“阶段性”。数学整体建构教学就是基于数学知识的内在系统关联,通过结构化教学,帮助学生完善认知体系,发展思维能力,培养思维素养。教学实践中,我们教师既要熟悉各知识板块在各年级的分布情况,又要在组织教学活动时有“统整”意识,推进整体建构教学以促进学生核心素养的形成和发展。下面结合教学中的若干课例谈谈笔者的实践与思考。

一、统整教学内容,看见“结构化”

我们知道现行人教版教材内容呈螺旋上升的编排特点,这是考虑了学生的年龄特点和认知规律。但有些课程内容的编排如果进行适当调整,可能会更有利于学生建构较完整的知识体系。例如,“周长”的认识是安排在三年级上册“长方形和正方形”单元里进行教学的,“面积”的认识是出现在三年级下册,经历学习过程后,学生认识了“周长”并能解决求简单图形周长的问题。过了一学期再来学习“面积”,学习效果也不错。但当我们把“周长”和“面积”混合起来,就有不少同学开始出现知识混淆、分不清两个概念以及周长和面积计算方法的使用。造成这样的“混乱局面”,主要原因有:两个知识点的学习间隔时间较长,学生对“周长”的认识回生,受新知识的负迁移影响,加上新旧知识对比和体验不及时,导致学生对周长和面积混淆。“周长”和“面积”是同时存在于同一个图形中,将它们间隔较长时间分开教学,有点细碎和割裂感,不利于“知识结构化”,因此建议整合教学。

在学生的认知水平不受限,课时安排充分的情况下,可以將“认识周长”和“认识面积”这样整合进行教学:利用多媒体呈现“一片叶子”情境,让学生观察“虫子爬行树叶一周”和“吃掉整片树叶”这两件事 →思考“虫子这两个行为分别是怎样的”→用各种方式表达这两件事(说、做动作、画等方式)。经历了这样的学习过程,学生脑子里同时建立“周长”和“面积”的概念。在他们丰富的“表达”中加深了对两个概念的认识,在对比中明晰了“周长和面积同存在于一个图形”但含义大不同。最后的练习安排也是两个知识点并行加以运用,虽然知识点不同,运用的度量单位不同(周长要用一个单位长度去度量和累加,面积要用一个单位面积去度量和累加),但它们的度量方法是一致的,即用长度单位或面积单位进行累加。这样的教学整合,让我们发掘了孩子的学习潜能,在经历知识的形成过程中,促进一维空间和二维空间的关联,促进了学生量感、空间观念等核心素养的发展。有了这样的学习经历,后续课程“长方形的周长和面积”再整合学习,学生就有学习经验可循了。这样的整体建构教学,避免时间的割裂产生知识混淆,在对比学习中会加深印象,促进深度学习,促进量感、空间观念等核心素养的发展。

二、统整教学情境,看见“生活化”

课标在课程内容“图形与几何”领域中多次提到“情境”,如“能在具体情境中运用‘两点之间线段最短解决简单问题”“能在真实情境中选择合适的长度单位”“能在实际情境中,辨认出生活中的平移、旋转和轴对称现象”“图形的面积教学要让学生在熟悉的情境中……”“图形的位置与运动的教学,尽量选择学生熟悉的情境……”等等。数学既来源于生活又服务于生活,来源于生活的情境让学生的学习更具真实性;情境的创设可以一个情境贯穿一系列学习内容,也可以有关联的一串情境串联多个课程内容,结构化情境,会让教学更简约,让学生的学习更聚焦于数学探究活动中,学习显得有意义又有生活味。

前面所说的“认识图形的周长和面积”一课,用蚕宝宝喜欢的“桑叶”导入学习,既可运用于周长的认识也可运用于面积的认识,还可以延续到五年级“多边形面积”单元中的“不规则图形的面积”的教学中。又如,五年级学习“位置”单元,第一课时设计学生座位图引入学习“用数对表示位置”,第二课时的情境是动物园示意图(可以替换掉),我觉得可以延续前面的情境设置学生家庭位置图进行探究学习。比如,我班学生居住天湖小区人数较多,我们就可以提供各位同学在天湖小区的示意图,再让学生自主提出问题并解决问题(用数对表示某同学的位置或给定数对让学生在图中找到该位置),最后还可以以此情境设计练习(帮老师设计家访路线图)。这样的情境串联了本单元的新课学习,情境简单又具有实际意义。联系学生生活实际串联的情境,更容易激励学生探究学习热情,更容易激发学生发现问题、提出问题进而分析和解决问题,提高学生应用意识。

三、统整核心问题,看见“一致性”

当前的教育教学,已从侧重关注“教”向侧重关注学生的“学”转变。以学为中心,教师在课堂上要“退”,却要把功夫花在课前的“备课”中。为了更好地“退”,课前要备“知识点及知识点之间的联系”、“学情”、“教学流程”的设计、“核心问题”的设计等。教师既要懂“退”又要把控时间(40分钟),教师要“退”,又要让学习有序进行,可以通过设置“核心问题”引领学生自主学习和合作探究。

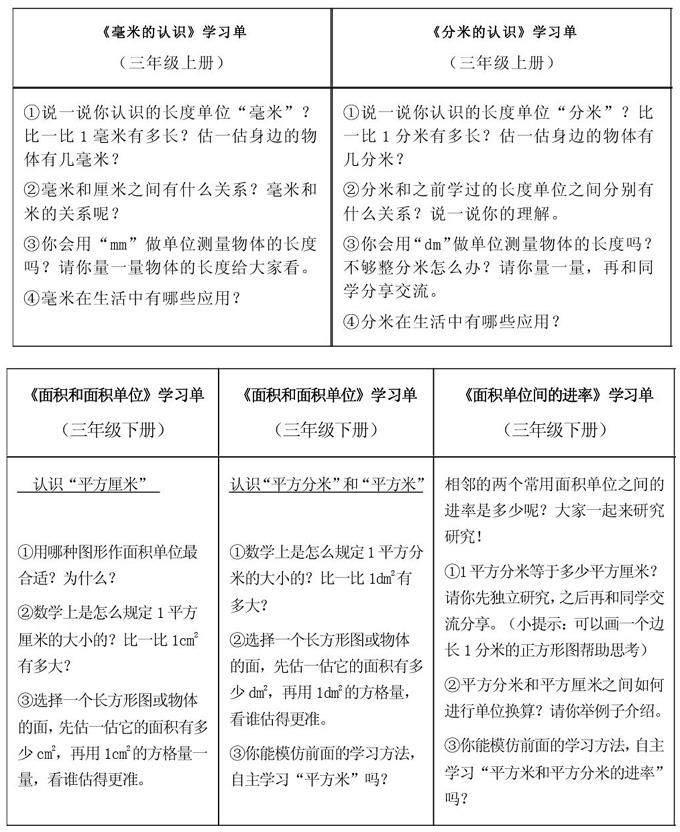

同一领域的知识点常常具有很多共同性,前面知识的学习可为后续学习积累经验,设计的核心问题也应具有“一致性”。例如,长度单位、面积单位、体积单位等的认识,除了起始课的核心问题稍有不同,其余的课作为常态课在核心问题的设置上可以大同小异,这样有利于学生形成知识一致性和学习方法一致性。人教版二年级上册开始学习长度单位,第一课时认识“厘米”要经历长度单位的产生、统一单位的过程,再来认识和体验“1cm”的大小,最后再学习用“厘米”去测量。到第二课时认识“米”,就可以这样设置核心问题:①你认识长度单位“米”吗?说说你对“米”的了解。②1米有多长?它和厘米之间有什么关系?③你会用“m”做单位测量物体的长度吗?请你量一量物体的长度给大家看。“米的认识”设置的“核心问题”为学生继续探究学习“度量单位”提供一种范式,后续学习其他长度单位、面积单位、体积单位等度量单位,可以沿用或微调这份“核心问题”,如毫米、分米的认识,面积单位的认识(常态课)可以这样设置:

上述认识长度单位和面积单位的“学习单”中的核心问题与之前“认识厘米”的核心问题整体上看具有一致性,这样的设置实现了学习内容结构化、学习方法结构化。统整核心问题导学,培养了学生探究学习能力,促进学生积累数学活动经验,逐步形成和发展量感和推理意识。

四、统整练习设计,看见“生长点”

任何一项学习的最终目的之一是“学以致用”,数学学习也不例外,一个新课或一个阶段的学习之后,一般都会有练习的设置。很多老师在选用编排练习时,往往边翻看参考材料边选题:这个是“好题”选上,这个有挑战性也选上……可能忽略了知识点的整体建构,也可能单方面重“基础”轻“能力”,重“挑战性”轻“层级性”。

在“双减”背景下,笔者认为,习题的设置要适量且要有思维含量。练习的选择要围绕课程内容重点、学生易错题、知识生长点进行设置。可以由原来零散的题目变为“题组”,或者由“一道题”变为“一串题”,让练习设计也追求“一致性”。例如,认识长度单位之后,常见的练习有:填写各种生活物品使用的“合适长度单位”或两个计量单位的换算填空。这样的设置,知识点零散运用,只为了强化知识而练。换成这样编题:100张A4纸叠在一起厚度约1 cm,照这样计算,( )张纸的厚度约10 cm,10 000张纸的厚度约( ) dm,100 000 000张纸的厚度约( ) m。这样设置的一串题,让各个问题建立关联,突出了各个长度单位及它们之间关系的知识应用,培养了学生的估测意识,促进了量感、计算能力、推理意识等核心素养的发展。通过一题多变,考查了本单元所学的规则图形的面积计算,同时让学生尝试挖掘各图形的面积计算方法之间的联系。如果善于将一个知识点与其他知识点建立关联,可以打通同一领域不同知识点或不同领域知识点之间的壁垒,让我们看见知识的“结构化”和“生长点”。

五、统整课堂反思,看见“学习力”

随着年级的升高,越来越多的孩子感觉数学“抽象”“难懂”。而我们老师知道,很多数学知识中藏着“模式化”或“规律性”,教学中要舍得花时间引导学生进行“回顾”“总结”与“反思”,让藏于知识背后的“秘密”浮出水面将有利于学生打通知识或学习方法上的联系,进而积累学习经验和提升学习能力。

在特级教师顾亚龙老师的《小数的意义》教学中,我们可以看到适时总结与反思带给学生的收获远远大于书本上获得的知识。例如,顾老师带着孩子们温习“数数”(整数)进而“温故而知新”(悟出比1小的数怎么细分、怎么数小数……),以几个提问启发思考(一问“数是怎么数的?数的是什么”;二问“为什么不是三进五进而是十进制”“玛雅人为什么采用二十进制”;三问“如果不满1怎么办?为什么要细分10份”……),通过总结与反思,学生感悟到人类采用不同的“进制”进行计数、人类发明“几进制”来源于身体构造和生活。我们采用“十进制”计数法,数数可以轻轻松松从“少的数”数到“非常多的数”,还可以再数到“非常小的数”。通过回顾反思,不仅发展了学生的推理意识和创新意识,还让学生体会到这些繁多的数数,其实数的都是计数单位(“十进”地累加或细分产生各个计数单位)的个数。学生在学习中感受到化繁为简等数学思想方法,同时也领悟到数学来源于生活、数学是讲规律的、数学也是简单的!

我们的课堂教学在“回顾与总结”环节,学生习惯上只回顾本节课学习的知识点,教师可以引导学生总结学习方法,还可以引导学生沟通知识点的联系以及学习方法的联系。以“总复习《图形的认识与测量》”为例,可以在知识点的整理之后,引导学生总结发现:长度的度量、面积的度量、体积的度量,都是先规定“标准单位”再一个单位一个单位地度量最后累加得出測量结果,即“定标准、去测量、得结果”。除了这三节种子课,后续学习的图形面积、体积,大多是通过“转化”为学过的知识来学习的。我们在教学中要善于设置问题启发学生反思,如,可以追问“三角形、梯形等多边形的面积公式分别怎么推导”“圆的面积又是怎么推导的?”“圆柱的体积公式怎么推导出来的”,学生回顾整理后,会发现很多知识与方法是紧密相连的。这样的学习与反思,除了可以让学生感慨古人的智慧,还可以让学生深刻体会“转化”等数学思想方法能化解许多数学“难题”!

郑毓信教授说过:我们应当十分重视学生“反思”与“再认识”的习惯和能力的养成……为了让学生对知识有一个系统认识或者形成一定的学习方法,教学中需要设置一些环节组织学生进行反思小结,提炼模式化学习范式、探索规律性知识与方法,从而助力学生学习能力、学习方法的萌芽与提升。学生积累丰富学习经验的过程,也意味着学生已经逐步成为学习的主人,或者说,在“学会学习”这一方向上取得了重要进展。

数学是研究数量关系和空间形式的科学,源于对现实世界数量和数量关系,图形和图形关系的抽象。数学是一门“关系学”,教学中,教师要善于串联知识点、创设一致性情境、基于结构化思想设置核心问题和练习、促进学习方法结构化,让学生在整体建构教学模式下,越学越乐学、会学、轻松学。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部制定.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:7-32.