2023年全国乙卷圆锥曲线解法探讨与推广

贺凤梅 李昌成

摘 要:圆锥曲线问题是高中数学教学的重点和难点.每年的高考题,都会涉及圆锥曲线问题,既有选择题、填空题,也有作为压轴题的解答题,其特点是综合性和系统性强.这不仅需要学生掌握最基本的知识点,提高运算的速度和准确性,还需要学生能快速找到解题的突破口,成功解答.2023年高考全国乙卷也不例外,这类题充分考查学生的逻辑思维能力、转化与化归能力以及运算求解能力等.

关键词:椭圆;定点;推广

中图分类号:G632 文献标识码:A 文章编号:1008-0333(2024)07-0057-05

直线与圆锥曲线的综合题一直是高考命题的热点,也是学生学习的难点,大部分学生对这部分知识的学习有畏惧心理.在学习过程中,他们仅停留在记忆相关概念、结论,或者模仿教材和教师的解题思路,并没有真正理解概念、结论的意义,也没有总结圆锥曲线中各种题型的内在关联,或仅仅流于形式,因此考试时往往只能得一部分基础分[1].据此,以此次高考试题中圆锥曲线的解答为契机,谈谈自己的看法,以期抛砖引玉.

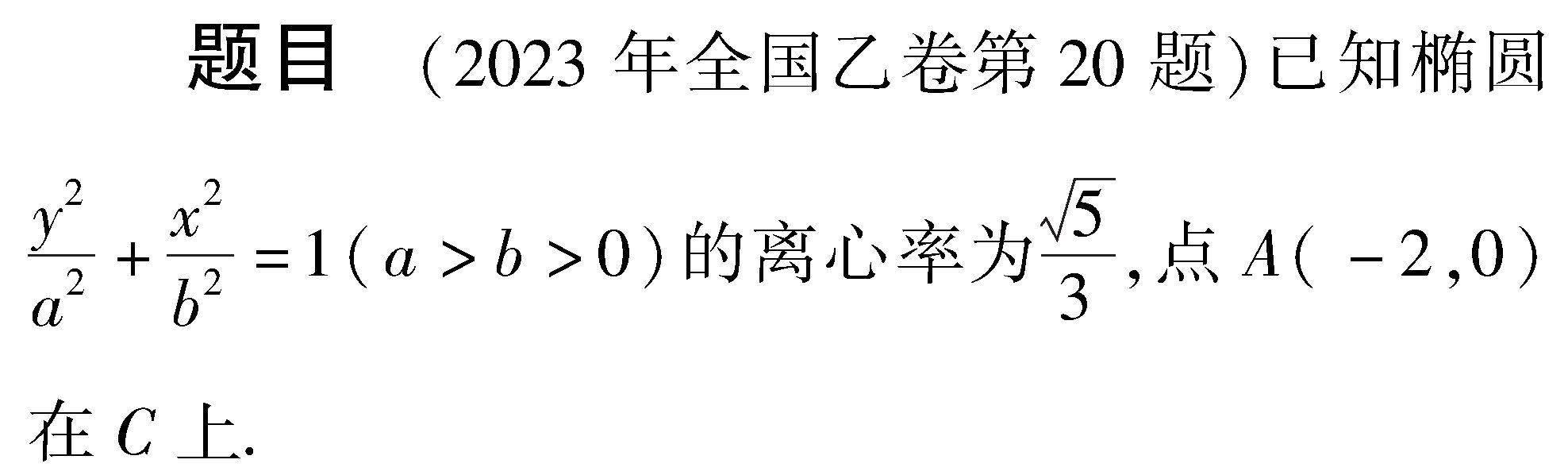

1 题目呈现

(1)求C的方程;

(2)过点(-2,3)的直线交C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点.

2 总体分析

此题是2023年全国乙卷的解答题第20题,属于压轴题.这道圆锥曲线题的第(1)问实属常规的送分题,而第(2)问落脚点虽然是定点问题,但与平时训练时见到的题的问法还是有差异.考后笔者了解了一下,在考场上不少考生只是设出直线PQ方程的点斜式,与椭圆方程联立,但由于计算复杂,没有学会合理转化,止步于此了.

其实,直线与圆锥曲线的综合问题,主要是以位置关系为载体,所以根据题意设直线方程,与圆锥曲线进行联立,借助根与系数的关系进行转化求解;同时将问题进行分步拆解,需要设未知量时果断设未知量以及必要的方程,最终设而不求,成功突破.笔者通过思考、解答与总结,尝试厘清问题的本质,现分享于此,以飨读者.

3 试题解答

以下着重探讨第(2)问.

视角1 常规转化.

解法1 (直线的斜截式方程联合求解)

如图1,易知直线PQ的斜率存在,设其方程为y=kx+m,过点(-2,3),所以m=2k+3.①

设P(x1,y1),Q(x2,y2),

消y,整理得

(4k2+9)x2+8kmx+4m2-36=0,

△=64k2m2-4(4k2+9)(4m2-36)>0,

即m2<4k2+9.

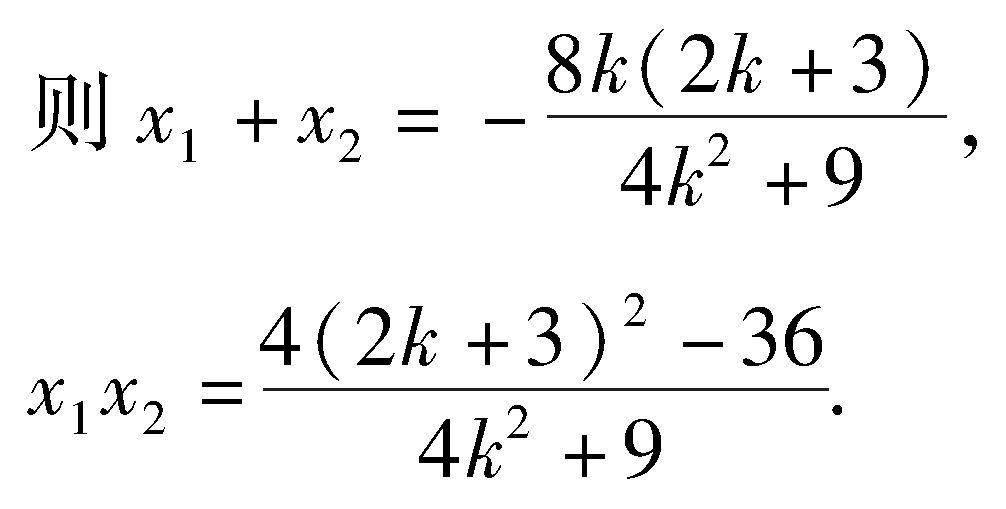

由根与系数的关系,得

y1=kx1+m,y2=kx2+m.③

联合③整理,得

将②代入,继续化简整理得

由①

可得m-2k=3.

所以线段MN中点为定点(0,3)[2].

解法2 (直线的点斜式方程联合求解)

设直线PQ方程为y-3=k(x+2),

即y=kx+(2k+3).

(4k2+9)x2+8k(2k+3)x+4(2k+3)2-36=0.

不妨设直线AM为y=k1(x+2),令x=0,则y=2k1,所以点M(0,2k1).

同理N(0,2k2).

故线段中点坐标为N(0,k1+k2).

将④代入整理,得

所以线段MN中点为定点(0,3).

评注 以上两种解法大同小异,解法1设直线PQ的斜截式方程,将点(-2,3)代入,明确数量关系m=2k+3;同时与椭圆方程进行联立,设点的坐标,根据韦达定理得出两根之和與两根之积待用.接着进行下一步转化,结合条件设法将点M的坐标表示出来,再利用同一法表示点N的坐标,进而表示出MN中点的坐标. 此时,随着问题的分步求解,发现本质上就是求两直线AP与AQ的斜率之和为定值.分式进行通分,非对称性转化为对称性,代入韦达定理的式子化简等都属于常规操作.因此,解决问题的关键还是在于我们拿到试题后进行思考、分析、整合,将未知转化为已知,将陌生转化为熟悉,这也是当前新课改后国家选拔人才的要求.解法2只是设直线方程不同,求解路径稍有不同,进行部分分离变量后,式子更简单明了,这也需要通过一定的训练才能达到熟能生巧,灵活变通,不再赘述.

视角2 齐次化转化.

解法3 (平移齐次化求解)

将图象整体向右平移两个单位,则点(-2,3)平移至(0,3),点A(-2,0)平移至(0,0).

相应直线PQ的方程可设为

y=kx+3,

将平移后的椭圆化简整理,得

齐次化,得

4y2+9x2-36·y-kx3=0.

进一步整理得

从而平移后线段MN中点坐标为(2,3).

故线段MN中点为定点(0,3),得证[3].

解法4 (配凑齐次化求解)

将4y2+9x2-36=0进行配凑得

4y2+9(x+2)2-36(x+2)=0.

与直线y=k(x+2)+3联立并整理,得

4y2+(9k+12)(x+2)2-12y(x+2)=0.

故线段MN中点为定点(0,3),得证.

评注 解法3是将点A平移至坐标原点,其余点与直线、椭圆均移至相应的位置,通过齐次化转化,大大减少了运算量. 不过此法建议给学习程度好、学有余力的同学尝试,一定要讲清原理,平移前与平移后的关系,再辅以适当的练习加以巩固,这样才能收到成效. 解法4则是通过构造法整体处理,同样需要老师给学生讲清原理,感兴趣的同仁不妨一试!

视角3 向量法.

解法5 (设线求点及向量共线求解)

设直线AM:y=m(x+2),AN:y=n(x+2),则M(0,2m),N(0,2n),

线段MN中点坐标为(0,m+n),即证m+n为定值.

设P(x1,y1),Q(x2,y2),

(4m2+9)x2+16m2x+16m2-36=0.

易得12m-4m2-9=12n-4n2-9.

又m≠n,所以m+n=3.

故线段MN中点为定点(0,3),得证.

视角4 曲线系.

解法6 (借助曲线系巧妙消元代点求解)

结合解法5,经过三点的二次曲线为

[y-m(x+2)][y-n(x+2)]=0.

即y2-(m+n)(x+2)y+mn(x+2)2=0.

消去y2,得

显然x≠-2,所以

即PQ的直线方程过点(-2,3),

代入整理并求解得m+n=3.

故线段MN中点为定点(0,3),得证.

评注 曲线系在课本上有涉及,只是平时使用较少,所以大家并不熟悉,从以上解答来看,若能理解、掌握并应用到解题中去,确实有不一样的效果,大家可以根据需要选择!

4 尝试推广

此题的出题背景本质上就是极点极线,可以推广得到以下两个结论.

>b>0),左顶点为A(-b,0),上顶点为B(0,a),过点B(-b,a)的直线交椭圆C于P,Q两点,直线AP,AQ与y轴的交点分别为M,N,证明:线段MN的中点为定点(0,a).

以上是焦点在y轴上的椭圆的一般结论,对于焦点在x轴上的椭圆的一般结论,大家可以参照得出,不再赘述.

5 试题链接

(1)求E的方程;

简析 该题中的同一法求解是本次真题中所用到的方法,包括直线过定点问题. 只是设置的问题情境不尽相同. 因此,在平时的学习及高考復习备考中,我们一定要关注和积累一些通性通法,所谓万变不离其宗,很多试题均可以追本溯源,不管在知识上还是方法上,都有异曲同工之妙!

简析 该题是比较典型的已知斜率之和为定值,证明直线过定点问题,可以利用文中的常规方法求解,也可以利用平移齐次化或构造齐次化求解. 相信大家只要学会整合与反思,一定能有收获!

6 结束语

高中圆锥曲线的试题对学生思维能力及计算能力的要求都很高,教师在教学时要把握好重、难点,循序渐进,保证学生在夯实基础的前提下,逐步提高难度. 教学过程中,建议结合学生的学情来规划教学的进度和难易程度,耐心细致地解答学生提出的问题及计算中的盲点及卡点. 同时还需要有意识地培养学生的数形结合的能力,从而稳步提高圆锥曲线的教学效率.

命题专家指出,根据《普通高中数学课程标准(2017年版)》的要求,今年高考数学全国卷全面考查考生的数学核心素养,充分体现基础性、应用性以及创新性的考查要求,突出理性思维,发挥数学学科在人才选拔中的重要作用.在全面推行素质教育的今天,新一轮国家教育课程改革之际,对新教材、学生新的学习方式的研究与探讨显得尤为重要. 只有充分发挥青年一代的数学素养,才能提高全民素质,造就新一代的高质量新型人才!

参考文献:

[1]曹才翰,章建跃.数学教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2005.

[2] 贺凤梅,李冒成.活用定义 巧解圆锥曲线考题:以2022届八省联考第5题为例[J].数理化解题研究,2022(31):64-66.

[3] 贺凤梅,李昌成.多视角探究2022年全国高考甲卷理数第20题[J].数理化解题研究,2023(28):2-5.