教师“县管校聘”政策执行的问题及解决对策

朱莹莹,朱巍

摘要:本文基于史密斯模型,试图从政策文本、执行机构、目标群体、执行环境四个方面厘清 “县管校聘”政策执行过程中存在的问题和政策执行绩效的制约因素,并提出细化地方政策文本内容、保证政策目标的连贯性、推动“县管”主体履职尽责,促进“校聘”主体规范行为、平衡教师各方面的利益和提升家长支持率等建议。

关键词:“县管校聘”;政策执行;史密斯模型;义务教育

中图分类号:G471文献标识码:A文章编号:1673-4513(2024)-01-089-07

一、问题的提出

党的二十大报告指出,中国式现代化是人口规模巨大、全体人民共享、高质量发展的现代化。从教育领域来看,则是致力于破解教育不平衡不充分发展的教育现代化,它是中国式现代化的重要组成部分。鉴于当前社会对优质教育的渴望日益增加,现有的教育资源却无法满足人民需求,改革和完善教师队伍管理机制,消除教师流动的阻力显得尤为紧迫。

教育部于2015年和2017年先后两批确立“县管校聘”改革试点区,经过几年的改革,基本优化了教师队伍结构,证实了制度的优势。但在取得一定效果的同时不乏有些负面的声音,例如,政府各部门之间协调困难、校长权力过大、教师使命意识缺乏等问题。如若上述问题能有合适的方法和举措加以完善和解决,对全面实施义务教育教师“县管校聘”将起到重要推动作用。

综观国内外实践研究,国家层面对教师 “县管校聘”政策制定的背景和目的是一致的,都是为了促进教师资源优化配置,实现教育均衡发展。当前研究对“县管校聘”政策执行的影响因素和应对策略进行了广泛探究,对本文研究具有重要的借鉴和参考价值,而当前对执行政策的内容文本上研究相对少一些,对政策执行的影响因素不够全面,对文本中类似交流时长等交流程序和相关机制的研究需要进一步加深。本研究选择湖北J区为调研城市,从J区“县管校聘”政策实施的实际情况出发,以史密斯模型为分析框架,为“县管校聘”政策执行提供实证依据,试图找到政策执行过程客观存在的问题和阻力,并提出优化政策执行的路径。

二、理论基础

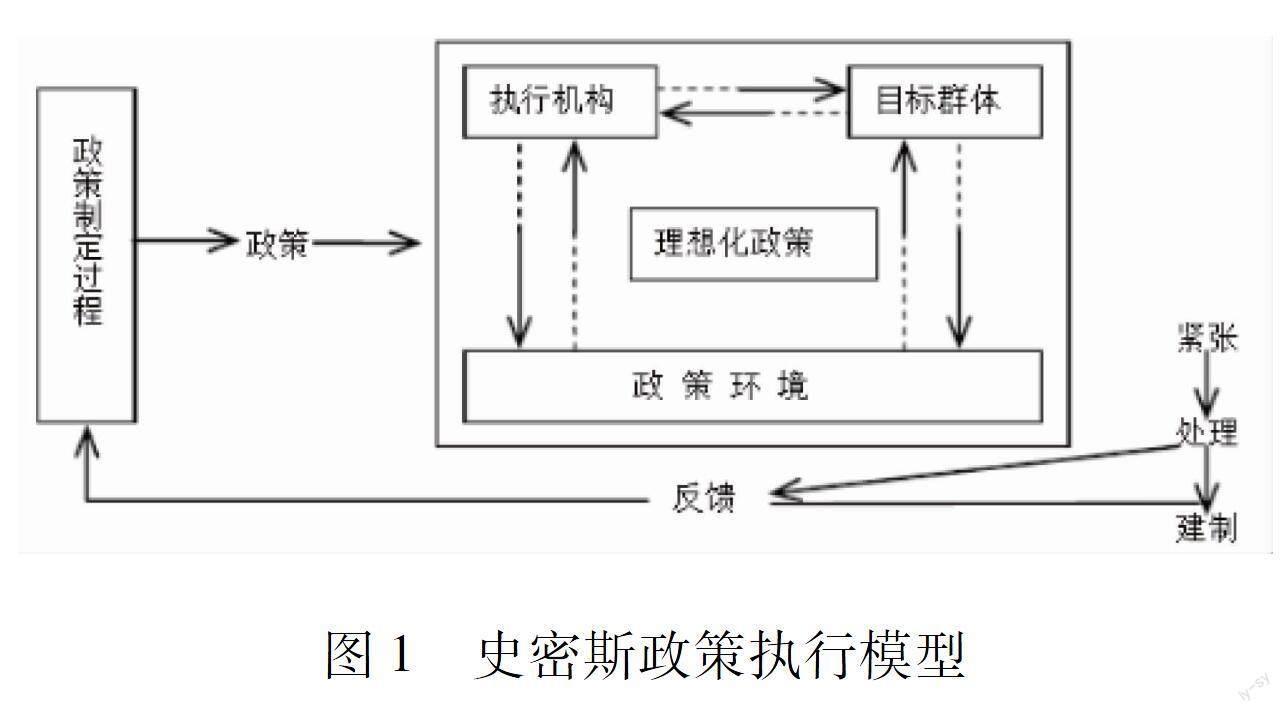

(一)史密斯政策执行模型

史密斯政策执行模型是美国学者托斯·史密斯在1973年《政策执行过程》这本书中提到的,他认为有四个影响政策能否顺利执行的核心要素: 一是理想化政策,即政策内容是否科学和可行,政策范围是否明确等; 二是执行机构,是指负责该项政策执行的机关部门,包括执行主体的素质、执行力度、执行者的信心和能力等; 三是目标群体,是指受该政策影响的政策对象,即目标群体是否以合作的方式对政策执行加以配合,认可和支持度如何等; 四是环境因素,是指影响政策制定或政策执行所影响的多重环境因素,主要包括政治、经济、社会文化等方面[1]。在政策执行过程中,这四方面的因素始终存在互动关系,它们之间的相互作用会形成张力,其系统性的运动方向会决定一项政策的执行结果。即这种“紧张”关系可通过“及时直接反馈”和“建制间接反馈”两种路径进行“处理”。教师“县管校聘”政策执行的问题及解决对策:基于史密斯模型的分析因此,要尽量减少负面性的、具有破坏力的张力,以实现各部分内部或各部分之间的协调状态,并支持公共政策的进一步执行[2]。

(二) “縣管校聘”政策执行的分析框架

教师“县管校聘”是旨在通过优化区域内义务教师资源配置,推动城乡教育水平的提升,以达到教育公平目的的一次重大教育改革。“县管校聘”政策的执行既要解决执行主体繁多、目标群体广的问题,还要受到政策本身是否具有可操作性和合理性、政策实施环境等多方面的制约,与史密斯政策执行过程模型具有同向性。

“县管校聘”政策本身是其他三大因素存在的基础,政策内容的合理性和可操作性将会为执行主体的行为指明方向,增强教师等目标群体的认同感,同时促进教育环境、经济环境和政策目标和谐发展。教育主管部门、各公办中小学以及相关主体的执行可以有效验证“县管校聘”政策文本的完备程度,精准且高效率地执行可以提高目标群体的参与率,促使教师等目标群体愿意以合作的方式来推动“县管校聘”政策的执行。教师、家长目标群体的配合反过来又可提升执行机构的协同力,改善教育风气等政策环境,更容易实现教育公平的政策目标。“县管校聘”是在某种环境下实施,政策环境作为客观的外部因素,对之相关联的三大要素发挥着促进或抑制作用。因而四大要素相互作用,相互制约,某一个要素出现问题,各个要素之间便会出现“紧张”的状态,例如,当教师、家长以不合作的方式来影响政策时,教育主管部门及其他执行主体通过“建制”或“反馈”来及时处理,实时调整“县管校聘”理想化政策,不断完善执行过程,从而构成了一个整体的闭合路径。

本研究将基于史密斯政策执行模型,构建“县管校聘”政策执行的分析框架(图2),旨在为探究该政策在执行过程中存在的问题、制约因素及潜在机制,进而提出针对性优化教师“县管校聘”政策执行的政策建议。

三、 “县管校聘”政策执行的制约因素

为了深度了解“县管校聘”政策在地方的实施情况,笔者于2022年9月—12月以湖北J区为案例地,对1211位教师和6位与“县管校聘”政策执行相关的行政人员展开了调研,了解到当地自2017年试点以来, “县管校聘”政策在持续推进的过程中仍然存在一些需要引起重视的问题。笔者在大样本问卷调查和半结构访谈的基础上,基于史密斯政策执行模型,从政策本身、执行主体、目标群体和政策环境四方面对“县管校聘”政策的执行过程中的制约因素进行分析。

(一)政策本身层面

1. 政策目标与政策激励机制不匹配。在史密斯模型中,政策的目标不清晰会导致执行主体和目标群体对政策认知产生偏差,从而“念歪经”。“县管校聘”政策的初衷是鼓励骨干教师到乡村学校、薄弱学校交流任教,发挥辐射带头作用。但《关于推进县(区)域内义务教育学校校长教师交流轮岗的意见意见》中强调“教师在评高级职称时,如果有在乡镇学校任教3年及以上的经历,相同条件下优先评聘”。可见,“县管校聘”政策的激励机制对急需评聘高级的中级教师吸引力大,对已是副高的大部分骨干教师相对较小,政策的激励机制与政策初衷存在矛盾之处。

2. 政策内容和政策路径模糊,可执行性不足。“县管校聘”政策关于教师交流的规定,虽然对教师的任教年限等条件提出了要求,但没有对每个学校要交流的教师数量、学科等作出具体规定,对教师质量也并没有作出明确的要求。在相关文件中,职称评定、评先评优、薪资补贴等方面的激励往往采用“倾斜“优先考虑”“提高待遇”等模糊表述,过于笼统。这样的模糊性和不确定性使得政策初衷和政策精神不能得到全面的实现。如J区2020年出台的《全面推进中小学教师“县管校聘”管理改革实施方案》提出,“中小学教师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平,在住房、交通补贴等方面对交流教师加大倾斜力度。”虽指出了政策倾斜的两个方面,但是如何“倾斜”“倾斜力度”有多大等关键问题并未作明确说明,也未形成硬性要求。诚然,模糊政策留给了执行者更大的自由裁量权,在一定程度上便于根据外部环境随机应变和调整,但当执行者对政策内容产生认知上的错觉时,无法预判模糊政策的解释空间,政策执行者便基于自身利益最大化會选择低成本的执行模式,影响公共政策的执行力度和效果[3]。

(二)执行主体层面

1.“县管”行政机构之间协同性不足。

众所周知,与同级的其他政府部门相比,中国的教育部门属于弱部门[4],在历来的教育改革中常处于权责不符的尴尬处境,作为执行主体的教育部门所能支配的权力仅限于其系统内部。“县管校聘”政策内容的重点包括教师编制、聘任制度、评价制度、退出制度、权利保护等各个方面,而涉及教育、财政、人社和编办多个行政单位。各部门都有自己的部门惯例、利益需求与价值立场。“县管校聘”政策执行的协助部门(如编办、人社部门、财政部门等)对政策的共识度不高,各部门之间的结构摩擦力可能会超过粘合力[5],从而在执行过程中不愿意与其他部门合作,常常出现“孤掌难鸣”的现象。

2. “校聘”环节透明度低,监管缺位。“县管校聘”政策执行的第二类主体是区域内的义务教育公办学校。校内竞聘是三轮竞聘中的第一轮,也是最重要的一环,将决定学校内数百名教师的去留。但在“校聘”这一重要环节,却一直处于相对监管缺位的“黑箱”状态,最终的竞聘胜负由校方少数人决定,上级教育部门的监督多沦为形式,而学生家长作为“县管校聘”政策的间接参与群体,对“校聘”环节起到的监督作用微乎其微。在这样的背景下,难免出现权力寻租的现象。

(三)目标群体层面

1. 多重困难导致教师积极性不高

(1)生活方面的困难。区域内的义务教育教师是“县管校聘”政策的最直接利益群体,异地交流所带来的生活上的不便成为影响他们参与交流的客观制约因素。城区教师交流到乡村后,不仅面临通勤不便、成本增加的问题,而且对自己的家庭也无法做到有效照顾,从而影响交流意愿。问卷数据显示,高达48.69%的教师对学校的距离有要求,对上班交通成本(包括时间)考虑更多,因而更愿意选择“离家近的学校”进行交流活动。

(2)教学工作、专业成长方面的困难。 城区名校、重点学校集聚着大量的优质资源,教师收入较高、待遇较好、发展空间较大,在表彰奖励上也具有更多的机会,且往往有着更加优质的生源和更高素质的家长群体。这些客观因素为教师带来相对更好的授课体验、更高的社会地位、更广的人脉关系。“县管校聘”政策带来的要交流到郊区和乡镇学校的风险,使这些学校的教师出于维护自身利益考虑而抵触参与交流。在问卷调查过程中,60.27%受访教师认为,不同学校生源差别大是影响教师参与流动的第一阻碍要素,生源的优质程度会影响自己的教学效果,参与到“县管校聘”交流中会对自己的教师地位和社会影响力有所担忧。

(3)心理方面的困难。“县管校聘”实施后,教师会感到归属感的下降,需要较长时间去适应新学校的校园文化和教学方式,从而可能影响到教学效果。问卷数据显示,该区教师队伍整体上以中老年教师为主,这个年龄段的教师无论是在教学激情还是在制作各种教学课件、视频、微课的技术水平上普遍不如年轻教师。而在学生中的受欢迎程度较之年轻的教师也略为逊色。加之长期在同一所学校工作,对原学校产生了深厚的感情和依赖,对新学校的一切未知感到陌生,在对新环境的适应能力方面也比不上年轻教师。因此,在影响教师交流的诸多阻碍中,“难以适应新学校的环境、文化”和“难以与新学校教师队伍融合”占比较大。

2. 家长支持度不高

作为政策执行的间接利益相关者,家长也会考虑政策执行所带来的投资与回报,因而对“县管校聘”政策的支持程度并不高。“县管校聘”政策实施以来,许多家长一方面希望名校教师交流到自己孩子学校,对本校教学质量的提高寄予厚望,但同时又考虑到孩子适应能力、学习成绩、升学等现实问题,担心自己孩子的老师流动更换带来负面影响。因而,多数家长基于对名校和城区教师的教学质量相对信任,对名校和城区学校的教师交流到自己孩子所在学校执支持态度。同时,基于孩子的习惯性和成绩的稳定性方面的考虑,将近一半的家长都不太愿意自己孩子班级的老师交流到外校去,相比新老师教学的不确定性,家长更希望自己班级的老师长期地教学。这些主观顾虑使得家长对“县管校聘”政策的实施成效并不看好,也成为该项政策顺利执行潜在的制约因素。

(四)政策环境层面

1.教育环境不佳,应试之风根深蒂固。 目前,传统的“五唯”教育评价仍是我国教育体系中的顽瘴痼疾,根深蒂固的应试之风使得“县管校聘”政策的执行力度被大大削弱。虽然素质教育提倡“五育并举”,但“上名校”“找好老师”“考高分”在大多数家长心中仍是主流。与之相应,大多数学校为了满足这些需求,也将升学率作为学校的“隐形”目标。在此背景下,教学效果好的老师和师资力量更加“过硬”的城区学校受到家长的青睐,成为当前“择校热”的重要原因。教师“县管校聘”管理改革可能造成部分学校好教师的暂时流失,进而触及学校“升学率”这根红线,引发学校和家长的恐慌。反过来这种应试教育的思想大大阻碍了“县管校聘”政策实施的进程。

2.经济环境不太景气,城乡发展仍有差距。“县管校聘”政策实施的初衷是为了在保证学生在“有学上”的基础上,进一步促进教育均衡发展,优化区域内学校教师资源配置。让学生在自己的家门口就能“上好学”,逐步缩短城区学校和乡镇学校的教育水平的差距。目前,我国城乡发展的差异仍然存在。乡村经济发展缓慢,区级财政收入也紧张,这些客观条件均间接导致乡村学校发展条件受限,降低了教师交流的意愿,从而影响了“县管校聘”政策执行的成效。

四、推进“县管校聘”政策执行的策

略建议在史密斯经典模型中,“反馈”环节是至关重要的阶段,尽可能地破解各执行环节因相互作用不充分而导致的政策执行困境,因而推进教师“县管校聘”政策有效落实必须围绕“县管校聘”政策本身、执行机构、目标群体以及环境因素多维角度展开“处理”,以期实现理想的“反馈”效果。

(一)政策本身方面

第一,确立教师公务员身份,增强可操作性。教师的工资待遇是关系到教师工作热情、积极性以及教师队伍稳定的直接因素,国家更应该对偏远地区的教师福利引起重視,通过立法提高该地区教师工资水平[6]。因而,可借鉴日本等国,将教师确定为国家公务员,配套相应的法律法规,教师交流便可划定到公务员迁调的范围中。一方面教师定期交流成为法定的义务,另一方面,提高了教师政治地位、经济地位和社会地位,基于这两个方面都有利于“县管校聘”政策的全面推行。

第二,优化政策内容,提高政策可行性。教育部可以成立专家调研小组到像北京市东城区这样的改革试点区进行实地考察,充分利用试点区政策实施中出现的典型问题和创新经验,为其他地区提供可供参考的路径,比如将“向农村地区的学校倾斜”调整为“按照离城区中心的距离分类倾斜”类似的政策导向。其次,依据国家层面出台的相关文件精神,加强地方“县管校聘”政策执行的现实有效性,具体问题具体分析,制定“一县一案”或“一校一案”,增加明确具体的实施细则部分。比如制定更人性化的实施细则,为增强教师意愿、完善教师流动选任机制,聘请专业技术人员建立以县(区)为单位的教育人才数据库和学校人才需求数据库,动态收集流出学校、交流教师和流入学校的用人需求和意愿,利用大数据分析以加强交流教师的专长与入校需求之间的匹配[7]。

(二)执行主体方面

第一,提高协同力,推动“县管”主体履职尽责。首先党政机关高位统筹,提高教育主管部门的“话语权”,设定专门的对接人员推进政策执行,增加区教育主管部门同人社部门、财政部门、编办部门之间的交流机会,有效减少教育主管部门“单打独斗”实施“县管校聘”政策时的摩擦成本。其次,明晰工作职责范围、协同一致。协同推进的成败在于各个子系统、要素之间是否密切协作,一旦有一个环节“脱轨”,整个既定目标就难以突破瓶颈、难以实现[8]。成立的“县管校聘”领导小组必须按照政策目标科学确定各部门的任务清单,明确责任边界,采取共享收益和共担成本的方式,构建利益和责任共同体,以提高“县管”部门协同意愿。

第二,增加透明度,促进“校聘”主体规范行为。首先规范竞聘程序,确保评聘过程公正性。学校应鼓励本校教师和家委代表积极献计献策,充分考虑各学科、各岗位教师的特性,增强评价指标、考评办法与教师的匹配度,突出“紧缺优先、注重质量”,并做好竞聘前、竞聘中、竞聘后的相关内容的公开,形成科学、公平、民主的竞聘机制。其次,加大监管力度,提高评聘结果可信度。县级教育系统内部设置“校聘”执行监督小组,负责对区域内公立中小学校加以监督。凡是对在“校聘”过程中出现暗箱运作、因公徇私、“走后门”的学校领导,加大问责力度,有效保障“校聘”这一流程的公开和公平,切莫让校园这片净土被污染。此外,监督人员构成上也应多样化,将家委会代表、第三方监督机构纳入监管方,有效缓和执行主体之间的利益冲突,提高评聘结果可信度。

(三)目标群体方面

第一,平衡教师利益,提高教师参与率。首先缓解教师生活上的后顾之忧,增强认同感。政府和学校要加大对教师交流意愿的关注度,每学期不定期地对教师“下沉”“走访”,倾听一线教师的心声,充分了解教师群体对“县管校聘”政策的看法,尤其是交流地、交流时长等关乎教师切身利益的交流事项;其次,丰裕教师奉献精神,增强责任感。自古以来教师的从教原则便是“有教无类”“因材施教”,教师应该全身心地投入到教学工作中,并且始终保持着高度的责任感,为培养优秀的后代而努力。同时要明白“县管校聘”政策实施的根本目的和意义,理解国家赋予的光荣使命,公平对待每一位学生而不是择生源而教,尽心尽力上好每一节课而不是择校而教,以高度的责任心履行教书育人的天职,以强烈的自豪感走进交流队伍。最后,注重教师精神上的关怀,增强归属感。流入学校可利用寒暑假提前让教师参观熟悉新的环境,增加交流机会;同时在新学校民主决策、工会活动时,教师要积极参加,主动融合,给予中肯的意见或建议,增强新学校对教师的身份认同感。外流出校当好“县管校聘”教师的“娘家人”,加强对交流教师的联系,了解教师工作和生活上的现状,尽力解决遇到的实际困难。

第二,更新家长教育观念,提高支持率。首先,改变“分数至上”的传统思想,提高孩子的适应能力。近年来,国家出台了“双减”政策和《家庭教育促进法》,引导家庭教育与学校教育的紧密结合、协调一致,来帮助家长缓解教育焦虑[9]。俗话说“七十二行行行出状元”,分数、学习成绩只是孩子成长中的一小部分,“县管校聘”政策的实施虽不可避免会引起教师流动,但当孩子面对教育环境发生变化时,应积极适应,并积极地重新规划学习目标和内容,保证在学校课堂的进度和课堂教师的改变方面不会掉队[10]。此外,家长也要以身作则,给予孩子更多心理上的关注、增强亲子互动,并在日常行为习惯上榜样示范,陪伴其成长、完善其人格,培养兴趣、学会适应等等。

(四)政策环境方面

第一,发挥教育评价指挥棒的作用,拔除应试顽疾。教育评价制度是影响教育主管部门、学校及教师行为选择的风向标。首先,教育行政部门对义务教育学校的办学质量评价应使用综合评价机制,除了考虑“升学率”,还可以采取定量与定性相结合的方式,把校风、师风、班风、学风、教风等纳入到评价指标中。其次,学校对教师的评价要遵循主体性、发展性、全面性的原则,在师德考评的基础上,侧重教师专业化发展与自我价值实现的评价;最后,教师对学生的评价要打破过去重结果、轻过程的评价模式,把评价重点放在学生学习品质和方法的习得、学习和成长过程的评价上。在每学期学业评定、操行评定中,渗透学生的个性特征、实践参与、兴趣特长等内容,充分发挥多样式的课后服务活动的作用,让“县管校聘”政策的执行与“双减”政策同向而行。

第二,借力乡村振兴之风,缩短城乡差距。政府应当毫不动摇地推进乡村振兴战略,立足乡村特色推动产业发展,增强乡村经济的内在增长动力,优化“县管校聘”政策执行的经济环境。很多优秀教师不愿意到乡村特别是偏远薄弱学校教学很大程度上是由于乡村条件较弱、经济发展落后于城区,导致区域内城乡学校的师资不平衡。J区作为一座历史名城,要瞄准定位,把农产品与文旅融合作为发展区域经济的主抓手,找准主攻方向,借国家重视乡村振兴战略之力打好特色牌、优势牌,将农业生态功能转化为经济优势,重塑农村人居新环境,擦亮美丽乡村新面貌,构建和谐美丽的乡村画卷。

参考文献:

[1]陈庆云.公共政策分析[M].北京:中国经济出版社,1996:234.

[2]李人杰,王燕,段从宇.首轮“双一流”建设政策执行的现实困境与破解之道——基于史密斯政策执行过程模型的分析[J].教育与经济,2022,38(3):17-24.

[3]庞明礼,刘春芳.模糊政策的执行风险识别及规避:一个行为经济学的分析框架[J].管理学刊,2022,35(1):13-22.

[4]赵垣可.社会公平视域下公立中小学编外教师“同工同酬”问题研究[J].北京社会科学,2020(10):49-58.

[5]陈丽君,傅衍.我国公共政策执行逻辑研究述评[J].北京行政学院学报,2016(5):37-46.

[6]张宇峰,方红.日本义务教育师资均衡配置制度对我国的启示[J].现代中小学教育,2016,32(7):123-126.

[7]叶菊艳.交流轮岗制度如何实现“人”“校”双赢——教师交流轮岗制度完善的三个方向[J].人民教育,2022,882(23):39-44.

[8]陈荣玻.“县管校聘”政策的协同推进研究[D].云南师范大学,2022.

[9]张墨涵,梁晶晶,张冉,等.家庭教育资本与家长教育焦虑——家庭氛围和家校沟通的链式中介作用[J].浙江社会科学,2022,309(5):142-150+160.

[10]吴世珍,孙百才.疫情背景下学生适应能力对学习投入的影响:学业情绪的中介效应[J].当代教育科学,2021(8):87-95.

Problems and Solutions to the Implementation of the Policy of“County Management and School Employment” for Teachers

——An Analysis Based on the Smith Model

ZHU Yingying, ZHU Wei

(1.Da Sai LaneKindergarten, Jingzhou, Hubei 434000, China;

2.Beijing City University, Shunyi District, Beijing 101300, China)

Abstract: Based on the Smith model, this paper attempts to clarify the problems existing in the implementation of the “county management and school employment” policy and the constraints of policy implementation performance from four aspects: policy text, implementation agency, target group and implementation environment, and puts forward suggestions such as refining the content of local policy text, ensuring the coherence of policy objectives, promoting the performance of duties and responsibilities of “county management”, promoting the standardized behavior of “school employment”, balancing the interests of teachers in all aspects, and improving the support rate of parents.

Keywords:“county management and school employment”; policy implementation; Smith model; compulsory education

(責任编辑:汤文仙)