一课两教:多个学习任务群视域下单篇课文教学策略探寻

——以五下《两茎灯草》教学为例

《两茎灯草》是统编教材五年级下册第五单元《人物描写一组》中的第三篇课文。它节选自中国古典讽刺小说《儒林外史》,讲述的是严监生在临死前伸着两个指头指着两茎灯草久久不能断气的事,将一个吝啬鬼的形象展现得活灵活现。该单元的阅读要素是:学习描写人物的基本方法。习作要素是:初步运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点。依据2022 年版课标学习任务群的理念,本文属于“文学阅读与创意表达”学习任务群的范畴。但仔细阅读此文,发现文中含有“思辨”因素的特质。如严监生是节约还是吝啬?文本材料为何只选择严监生在临终前竖两指的场景?编者为何以“两茎灯草”为题目?都是需要学生运用质疑、比较、推想等思辨方法才能深刻领会的。鉴于此,笔者在教学中尝试连用两种教法,收到了意想不到的惊喜。

一教:侧重“文学阅读与创意表达”学习任务群的教学

【教学流程】

一、课前谈话,创设情境支架

1.出示学习情境:

近日,我们学校将举办一次以“形形色色的人”为主题的征文比赛。请选择一位让你印象最深刻的人,选取典型事例,用上描写人物的方法,让笔下的人物个性鲜明、真实可感!出彩的习作,学校还会推荐参加县级评选,丰厚的奖品将会等着大。欢迎同学们积极投稿哦!

校大队部

2023 年11 月

2.明确挑战任务(重点聚焦典型事例和描写人物的方法)。

二、深度研究,获取写作秘密

任务一:感受人物的性格特点

活动一:初读课文,整体感知。

活动二:梳理中探究人物特点。

1.梳理课文主要内容:两个指头引发诸亲六眷的哪些猜测?严监生有哪些反应?填写表格。

2.交流反馈(相应板书:两个亲人、两笔银子、两位舅爷、两茎灯草)

3.感受严监生的人物形象特点。(板书:吝啬)

任务二:研究作家的写作秘妙

活动一:一探秘妙(聚焦经典动作)。

1.出示:读下面三句话,你发现有什么相同?有什么不同?

他就把头摇了两三摇。

他把两眼睁的的溜圆,把头又狠狠摇了几摇,越发指得紧了。

把眼闭着摇头,那手只是指着不动。

2.学生发现写作秘密:重复的动作、细节的变化彰示人物心理的变化。

3.设计“我为严监生代言”活动,梳理严监生心理变化过程:失望—着急—绝望。

4.教师总结写作秘密:作者抓住人物经典的动作写出了严监生这个吝啬鬼的形象。

活动二:二探秘妙(聚焦典型事例)

1.比较课文内容和两个片段,小组交流:三个事例中哪个事例更能突出严监生吝啬的特点?

事例1:

晚饭后,赵氏又提起要借两位舅爷一点盘缠赶考。严监生听而不言,桌子底下一只猫正趴在他腿上,严监生一脚把它踢得老远。(对待爱妻王氏的兄弟)

事例2:

“不瞒二位老舅,像我家还有几亩薄田,日逐夫妻四口在家度日,猪肉也舍不得买一斤,每常小儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了。”(对待唯一的亲生儿子)

2.总结:抓住典型事例能写出严监生的吝啬特点。

3.出示胡适对《儒林外史》的评价:

该书的一个艺术特色是速写式和剪影式的人物形象。吴敬梓把重点集中在人的性格中最刺目的特征上,从而深入细致地表现一个相对静止的人生相。

4.总结文本的写作方法。

这节课,我们跟着大师学写作,要把学到的写作妙招(聚焦经典动作+聚焦典型事例)收入到锦囊中。(课件同步呈现)

任务三:运用作家的写作妙招

活动一:斟酌中构思

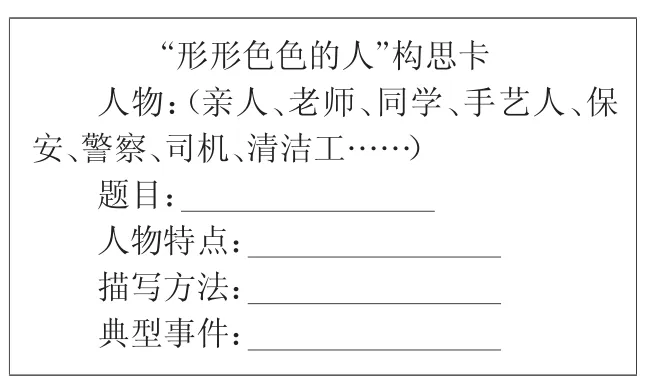

学《两茎灯草》的写法,为“形形色色的人”构思人物的卡片。

活动二:仿写中操练

出示:习作评价标准

反思:

教学之后,我发现学生将“严监生”作为“吝啬鬼”的代名词,对于“节俭”和“吝啬”这两个词语的含义理解也不确切。我认为,首先是节选的文本仅300 多字,处处体现严监生的吝啬,学生容易断章取义,平面化理解人物,进而将“节俭”与“吝啬”对立起来或者等同起来。从丰富学生对古典文学人物形象的认识的角度出发,有必要引入必要的阅读资源,从“思辨性阅读与表达”学习任务群的视野下重构本课教学。

二教:侧重“思辨性阅读与表达”学习任务群的教学

【教学流程】

一、思辨一:小说塑造的人物形象是节约还是吝啬?

探究1:严监生临死时,诸亲六眷有哪些猜测?他的反应如何?

探究2:严监生心理变化的曲线图是怎样的?

探究3:严监生临死时,屋内的环境描写是怎样的?

教师总结归纳:小说刻画了严监生是个十足的吝啬鬼。

二、思辨二:为什么要选择临终竖两指这个事例体现吝啬的特点?

探究1:课文内容和两个事例片段中哪个更能突出严监生吝啬的特点?(出示)

事例1:晚饭后,赵氏又提起要借两位舅爷一点盘缠赶考。严监生听而不言,桌子底下一只猫正趴在他腿上,严监生一脚把它踢得老远。

事例2:“不瞒二位老舅,像我家还有几亩薄田,日逐夫妻四口在家度日,猪肉也舍不得买一斤,每常小儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了。”

探究2:如果你来选择,你将选择怎样的事例突出严监生的吝啬?

教师总结归纳:抓住典型事例能凸显人物的性格特点。

三、思辨三:为什么要选择《两茎灯草》来作题目?

探究1:本课以《临死前的严监生》为题,不好吗?

探究2:《两茎灯草》和《临死前的严监生》,你更喜欢哪个题目?

教师归纳小结:其一,《两茎灯草》这个题目更能引发读者的兴趣。其二,作者高明在通过“两茎灯草”这一微不足道、毫不起眼的事物来凸显人物的特点,将严监生吝啬鬼的形象表现得淋漓尽致。

四、思辨四:严监生完完全全是个吝啬的人吗?

1.出示鲁迅评价中国古典小说写法时说的话:“从前的小说叙好人完全是好,坏人完全是坏的。”

2.猜想:严监生这么一个吝啬的人,如果他的大老婆得了病,他愿意花大钱为她治病吗?如果他的哥哥犯了事,逃了,知县到家里抓人,他会花大钱消灾吗?

3.出示《儒林外史》的原文,感受人物形象的多样性。

为了治好妻子王氏的病,他每日四五个医生用药,都是人参附子。

王氏去世,他自此修斋、理七、开丧、出殡,用了四五千两银子,闹了半年。

他哥哥犯事逃了,差人来抓,随即留差人吃了酒饭,拿两千钱打发去了。

4.阅读整本书《儒林外史》。

【教学启示】

一、经典文学作品的丰富内涵是一课两教的基点

卡尔维诺在《为什么读经典》中指出:“一部经典作品是一本从不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。”《两茎灯草》节选自中国古典讽刺文学艺术的代表作《儒林外史》,虽然有其时代局限性,但是瑕不掩瑜。冯沅君、陆侃如合著的《中国文学史简编》认为其“大醇小疵”。鲁迅先生对《儒林外史》的评价为:“如集诸碎锦,合为帖子,虽非巨幅,而时见珍异。”本书以幽默、讽刺和夸张的独特的叙事风格,展现了小说以文悦人的文趣,以生动的人物形象、丰富的情感变化展现了小说以情感人的情趣。在展现中国传统文化的同时,作者不忘对人物个性的拷问,展现了小说以理服人的理趣。书中生动洗练的白话语言、形象鲜明的人物塑造、辛辣出色的讽刺手法,都取得了巨大的成功。它不仅对中国古代小说的发展产生了深远的影响,也对后世的文学创作产生了启示和影响。小说的丰富内涵,是多维度解读、学习文本的基点。

二、学生解读文本的价值盲区是一课两教的起点

名著之所以经久不衰,具有无穷的魅力,是因为其内容博大精深、隽永耐读。如果欠缺对经典作品含英咀华、反复涵泳的深度阅读,那么学生对于文本人物形象的理解是扁平化的,对于文本写作手法的理解是标签化的,对于文本价值观念的理解是冰冷化的。语文教学本身就是离不开价值教育的,语文课不仅仅是文学赏析、文学评鉴、文学创作的象牙塔,更是价值观、生命观成长的场所。对孩子们进行价值观的引导,教师责无旁贷。教师应带领学生体验作品的人文内涵,运用类比、对比、辨析、辩论等多种方法,全面理解文学作品的人物形象、艺术特点、语言特点等,获得对作文、做人的有益启示。

三、学习任务群的核心要求是一课两教的落点

单篇课文是学习任务群的基础,是关键部件。学习任务群又赋予单篇课文新的教学意义,可以有新的教学情境、新的学习任务和新的评价。因此,单篇课文可以尝试多个任务群的构建。

(一)一教侧重突出“文学阅读与创意表达”任务群的特点

1.聚焦习作要素。《两茎灯草》所在的单元是习作单元,本单元的语文要素和习作要素都指向“学习和运用描写人物的基本方法,具体地表现一个人的特点”。因此,教师教学的重点是引导学生了解文本主要写了什么、怎么写的、这样写有什么好处,如何学以致用等,侧重落实“文学阅读与创意表达”学习任务群的课程目标。《两茎灯草》一课中,就要重点研读“写了严监生的什么特点(吝啬),是如何写出吝啬特点的”;就要聚焦经典动作和典型事例的学习;更要考虑习作单元的课文要成为学生写作文的范例,旨在读中学写。因此教学中安排了“形形色色的人”习作的构思(与单元习作要求相符)与成文操练。

2.聚焦写作方法。学生写作文时会过多关注“写什么”,而不容易把握“怎么写”。在本课教学中,我们用了比较长的时间去研究作者是如何写出“吝啬”这一特点的,引导学生发现写作方法。一是细品慢嚼经典动作。三次摇头堪称经典,摇的次数、摇的程度都发生了变化。透过这样的动作,我们就能读懂严监生的内心,将严监生在临终前的那份失望、着急、绝望的心情外显出来,认识了一个活脱脱的吝啬鬼形象。二是比较思辨典型事例。作者高明之处在于关注了特别的时间——临终时,特别的物件——最不值钱、最微不足道的两茎灯草。将人物的特点发挥到极致的事例才是典型事例,抓住典型事例方能凸显人物的特点。

3.聚焦创意表达。“文学阅读与创意表达”学习任务群力求学生观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品。习作单元的课文教学不能学完就放下了,要利用范文中的写作方法学以致用。在“形形色色的人”的习作构思中,学生思维活跃,单看构思的题目就吸引我们的眼球:《戏精“妹妹”》《“大胃王”冯兵》《臭美妈妈》……个性化的表达加上典型事例的选用,学生笔下的人各具特色,称得上是一次成功的习作体验。

(二)二教更能体现“思辨性阅读与表达”学习任务群的特点

1.在梳理中思辨认知的对与错。《两茎灯草》中的严监生到底是节约还是吝啬,在教学中,有部分学生还是不能完全读懂。有一些学生认为小说中塑造的是严监生节约的品质,在临死前还不忘两茎灯草,是怕两茎灯草费了油。对于学习中出现的这种状况,老师就要进行相应的指导,引导学生在梳理中进行思辨。先让学生梳理严监生临死前,诸亲六眷的猜测以及严监生的反应;接着梳理严监生内心变化的曲线图,从失望到着急然后绝望的心路历程;再者,探究屋内的环境描写:晚间挤了一屋的人,点着一盏灯。“一屋的人”和“一盏灯”又是“临死时”,多么需要灯草的点燃。从上面的梳理我们可以看出,一个人在生命走到尽头的时候,心里牵挂的不是亲人,不是舅爷,而是两茎微不足道、毫不值钱的灯草,足以看出严监生的爱财如命、十足的吝啬。正是这样的梳理思辨,才能让学生读懂严监生吝啬鬼的形象。

2.在比较中思辨选材的优和劣。《儒林外史》一书中,刻画严监生吝啬的场景有几处。比如,当王氏死后,赵氏提起要送与两位舅爷赶考盘程银子时,严监生听而不言,“桌子底下一只猫正趴在他腿上,严监生一脚把它踢得老远”。这个猝然之间的暗暗发狠的动作,正是他此刻怜惜银子、憎恶两个舅爷的心理流露。又比如,他的朋友赵财去看严监生,舍不得买礼物,便拿了一张纸,剪出了一条鱼,送给严监生。严监生收到纸鱼,很不高兴,暗暗盘算报复一下赵财,就说:谢谢你送的鱼,这块月饼带上吧,好在路上吃。说着,用双手比作一个大圆圈,在赵财面前晃了晃。还有他对待亲生儿子也是如此,“每常小儿子要吃时,在熟切店内买四个钱的哄他就是了”,如此等等。这些素材都能反映严监生吝啬的特点,但编者为何选取严监生临终竖二指这个场景呢?学生的心中必有疑惑。如何解开这个疑惑?引导学生在比较中思辨,明白选材的经典要义。作者选择材料时关注了特别的时间——临死时,特别的物件——最微不足道的、最不值钱的两茎灯草,这特别的时间和特别的物件叠加在一起,就更能凸显严监生吝啬的特点。像这种将人物的特点发挥到极致的事例才是典型事例,抓住典型事例方能凸显人物的特点。

3.在甄别中思辨题目的好与坏。俗话说:题好一半文。题目是浓缩精华的部分。人要衣装,文要题装。可见题目的重要性。教学中引导学生学会甄别,他们才能作出正确判断,才可有效指导行动。甄别好坏的过程,就是一个思辨的学习过程,能激发起学生思考的热情,锻炼学生深层次思维。《临死前的严监生》可写严监生很多表现,写的范围更广,但没有《两茎灯草》那么直接。“两茎灯草”直指严监生的吝啬,就是说,这个题目既能夺人眼球、激发学生的兴趣,又能将严监生这个守财奴的特点写出来。

4.在猜想中思辨形象的简与丰。鲁迅在评价中国古典小说写法时说:好人完全好,坏人完全坏。这句话实际上道出了中国古典小说在描写人物时常犯的那种“善无一不善,恶无一不恶”简单化的弊病。然而吴敬梓在《儒林外史》中突破了这一传统模式。在他的笔下出现了很多有着丰富而又复杂性格内涵的人物,如范进、马二先生,这些人物形象栩栩如生。在严监生这一人物的描写上,也体现出这一点,不是“欲打、欲骂、欲杀、欲割,惟恐人不恶之”,而是在写出其特定特征的同时,又蕴含着人性的温暖。严监生这个人物复杂丰富的性格应该让学生知晓。通过“猜想”“还原”环节,我们知道严监生愿意花大钱为他大老婆治病;他的哥哥犯了事,逃了,他愿意花大钱消灾。他的吝啬、他的慷慨令我们“刮目相看”。