基于“整本书阅读”任务群发展学生高阶思维能力例谈

文|郑雪琴

“整本书阅读”属于拓展型学习任务群,需要学生具有较高认知水平层次上的心智活动和认知能力,逐步实现从基础阅读到检视阅读、分析阅读、主题阅读的能力进阶。基于“整本书阅读”任务群的特点,教师可以按照读前、读中、读后三个阶段,循序渐进地去发展学生的高阶思维:导读课侧重“读”,读懂读顺,初步理顺“写了什么”;交流课侧重“思”,带着问题,深入思考“怎么写的”;分享课侧重“辩”,抛出观点,引发思辨,自由探究“为什么写”,实现从“读出味道”到“读出门道”的提升。接下来结合教学实践做如下具体阐释:

一、有目的地阅读,在导读课上训练正向思维

导读课,学生要沿着书本情节发展的线索或者人物行动的轨迹“顺向”读完整本书,提炼主要内容。从看懂句段到沉浸情节,从基础阅读到检视阅读,从概括要点到理清脉络,运用综合概括思维,让思维能力发展可见。

(一)领航式快读,训练思维的连贯性

领航式快读是带着明确阅读目的,保持思维活动的前后贯通一致,清晰而准确地知道“写了什么”。阅读的过程必须保持全神贯注、沉心静气,运用浏览、跳读、之型读等策略,聚焦于重要人物、主体事件、关键信息。老师在确保给学生一周左右的阅读时间后适机进行反馈、评估、监控,了解学生是否能保持每日坚持的阅读习惯、聚焦有效的阅读信息,进而自主形成一张一目了然的导读线路图。导读课上,教师指导学生用三种方法进行浏览式阅读,形成一张知网。

◆浏览目录:借助目录快速了解全书的大致内容,形成整体感知。

◆浏览梗概:借助梗概完成全书内容检索,快捷地知晓主要情节。

◆浏览章节:选择最感兴趣的内容进行“尝鲜”,确定阅读计划。

比如老师在指导三年级学生阅读《中国传统节日》一书时,要求学生用快速浏览的方式在一周内把十二个月中的主要节日、历史典故、特色习俗等以表格的形式加以梳理罗列,形成一份知识清单。在浏览的过程中,学生是带着明确的任务去寻找什么时间、什么节日、什么传说……阅读过程轻松又高效,利用一张表就能把所有的节日像珍珠一样串联起来,形成一张一目了然的知识地图。借助这张知识地图的导览,学生对中国传统节日的概念也从模糊到清晰:儿童节是属于全世界的,“双十一”是属于现代网媒的,传统节日是独显华夏文明的,原来熟知的很多节日并没有传统文化的基因。

(二)地标式点读,训练思维的精准性

领航式快读指向于高屋建瓴的统整,地标式点读指向于留下此书“不可错失”的批注。事件的关键拐点、人物的鲜明特点、语言的风格要点,这些地方需要及时、快速地进行标记,好像在对自己进行温馨提醒——“精彩不容错过”。批注是最好的“地标”,是对预测可能性的一个回应,对内涵丰富性的一点感受,对情节复杂性的一处疑问,学生可以用个性化的形式留下多样化的批注痕迹,不同颜色的画线、长短不一的观感、神秘别致的符号……这都是电子阅读、快餐阅读不可替代的审美享受,这个过程使自己与书中角色同呼吸共命运,奇妙的共鸣能够让这样的快乐保持很久,甚至持续一生。学生可以选择喜欢的批注方式:

◆内容批注:在最有体会、最有印象、最喜欢等地方留下划痕或者感受,哪怕是一段表达喜爱的波浪线,也是和作者对话的一处密码。

◆疑问批注:写下不明白、不同意或者不清楚的想法。一处问号一个表情,为回读埋下伏笔,也为深入理解提供路径。

◆评价批注:写下对人物、情节等的想法、思考,为后一阶段的交流与分享打好基础。

笔者在指导五年级学生阅读《呼兰河传》后,学生对课文《祖父的园子》就有了更加深刻的认识:那不仅仅是童年的回忆,更是萧红精神的家园,是支撑她一生的成长力量,于快乐与自由的深层,是有趣轻盈的灵魂。学生在书上写下了这样动情的批注:好想去遥远的呼兰河,好想做园子那棵“呼风唤雨”的榆树,好想守护小萧红,最好永远不要长大……

(三)立体式连读,训练思维的系统性

所谓立体式连读,指的是基于一本书搜集更多资料展开广泛阅读,引导学生把一本书放到作者的时代背景中去完整地理解。可以是同一作者的拓展,阅读同一作者的不同作品,寻找一个作家一以贯之的风格;可以是同一作品的拓展,由单个“一”到整体“类”,形成“群书”博览的品味;还可以是同一主题的拓展,通过比异求同的策略进行比较对照,感受不同作家的不同风采。这种立体式连读能让视野更加开阔,让思考更加深入,让阅读历程自成一体。立体式阅读可以在课内也可以在课外进行,特别适合那些阅读能力强与阅读速度快的学生。

◆同一作品拓展:帮助学生慢慢走向整体性、深入化的了解,引起共鸣。

◆同一作者拓展:学生寻找作者写作的缘起、情感的寄托与表达,感知风格。

◆同一主题拓展:通过比异求同,走近创作背景,了解不同作家文风。

比如四年级学生在诗歌综合性学习单元中,初步接触了一些短小精悍的现代诗,笔者就带领学生拓展阅读冰心的诗集《繁星·春水》和金子美铃的诗集《向着明亮那方》,进一步感受儿童诗中独特的视角与细腻的情感,对于诗中丰富的审美意象有了更加丰厚的体验。这样横纵贯通形成序列,推荐书源、集成书汇,就像一个蓄水池让阅读之源汩汩不断,有利于提升学生的审美能力,培养思维的系统性。

二、有思考地阅读,在交流课中发展逆向思维

交流课,老师侧重引导学生进阶“分析阅读”——对叙述结构、语言风格、思想内涵等方面进行复盘,审视“如何写”的秘妙,是回头看——定格观之、定位思之、定向研之,跳出内容的逆向思考与分析思维,解构内在支架与逻辑线索。

(一)驱动式疑问,发展思维的严密性

如果说导读课是欣赏风景的话,那么交流课就是一次历险,充满着不一样的发现。当一本书的结构呈现于一张表格或者一张关系网中时,带着一个有趣的问题再回望、回味、回眸,就会有崭新的乐趣。疑问是促使学生持续思考的关键,在交流过程中以不同导向的问题为主线,引导学生不断深入思索,向更广处延伸,发展思维的严密性。

◆启发式提问:鼓励学生思考,有助于培养观察、判断和解决问题的能力。

◆猜想式提问:采用多种手段猜想,调动思维,引导学生通过综合分析寻求答案。

◆探究式提问:多个角度评价人物或事物,深入思考,不断追问正确与否。

如三年级的学生在列出《中国传统节日》的知识清单之后,就发现传统节日的来历大多跟神仙、帝王、名人这些“大人物”有关,代代相传承接的是人们对这些人物的崇敬与怀念之情。那么中国如此,世界各地习俗是否一样?情感是否一致呢?学生再围绕问题去图书馆寻找答案。同学们的新发现特别有趣,比如全世界的人们都有在清明节祭祀先祖的传统,但中国与西方的文化表达迥然不同,我们是“路上行人欲断肠”,欧洲却是“尽情高歌酒穿肠”,真可谓悲喜两重天呢!

(二)验证式追问,发展思维的敏锐性

追问——带着对疑问的不懈追求,于书本的字里行间寻找答案,在身边的真实情境中检验真伪。着眼细节验证、思考对错,追问“对不对”;联系作者背景验证顺藤摸瓜,追问“真不真”;突破定势验证,敢于冲破思维的羁绊,尝试从新的角度去操作,追问“是不是”。具体而言,可以从以下一些维度展开:

◆着眼细节验证:从语言文字细节出发验证思考对错,细微中力求准确。

◆联系生活验证:引导学生联系生活进行验证性思考,溯源时体现真实。

◆突破定势验证:引导学生尝试从新的角度去验证问题,改变中追求创新。

如四年级学生阅读完《十万个为什么》后,在交流课上展示他们学做的小实验,有一个孩子用积木展现火车如何变轨、加速、调头等原理,博得了大家的掌声。这样的交流让知识走出书本,走进日常,把阅读经历变成生活经验,特别受孩子们欢迎。

(三)联结式询问,发展思维的客观性

交流课上不妨让学生“答记者问”,开展联结与询问,深入揭秘为什么这么写。科学性地思考布局,考量其结构;逻辑性地思考进展,斟酌其细节;还可以进行相关性补充,发展思维的深度,防止趋于表面,提高思维含金量。在联结式询问中的任何结论都要经得起推敲,学生要前后贯通、引据查证、深入思考:

◆联结科学:引导学生利用科学依据做支撑,推论思考,经得起推敲。

◆联结因果:进行逻辑清晰地推论,避免出现逻辑漏洞,真正读懂作者。

◆联结实例:结合自己的生活经验,展开分析思考,进行深入推论,发展思维的深度,提高思维含金量。

笔者在指导四年级学生阅读《窗边的小豆豆》时,有一个学生指责小豆豆一年级的班主任老师“没有同情心”,为什么不愿意接受那么可爱的小豆豆。老师推荐学生继续阅读黑柳彻子相关的书《小时候就在想的事》《小豆豆频道》,这样他才知道她患有“学习障碍症”——全世界1%的人才可能得的病,上课走动、喊叫、走神等症状,让她格格不入。小豆豆的老师不知所措,没有办法帮助到她,直到小豆豆遇到善解人意的“小林校长”,才终于走出困境。读完一系列书,学生就不再是片面指责,而是客观分析。

三、有创见地阅读,在分享课时激发纵向思维

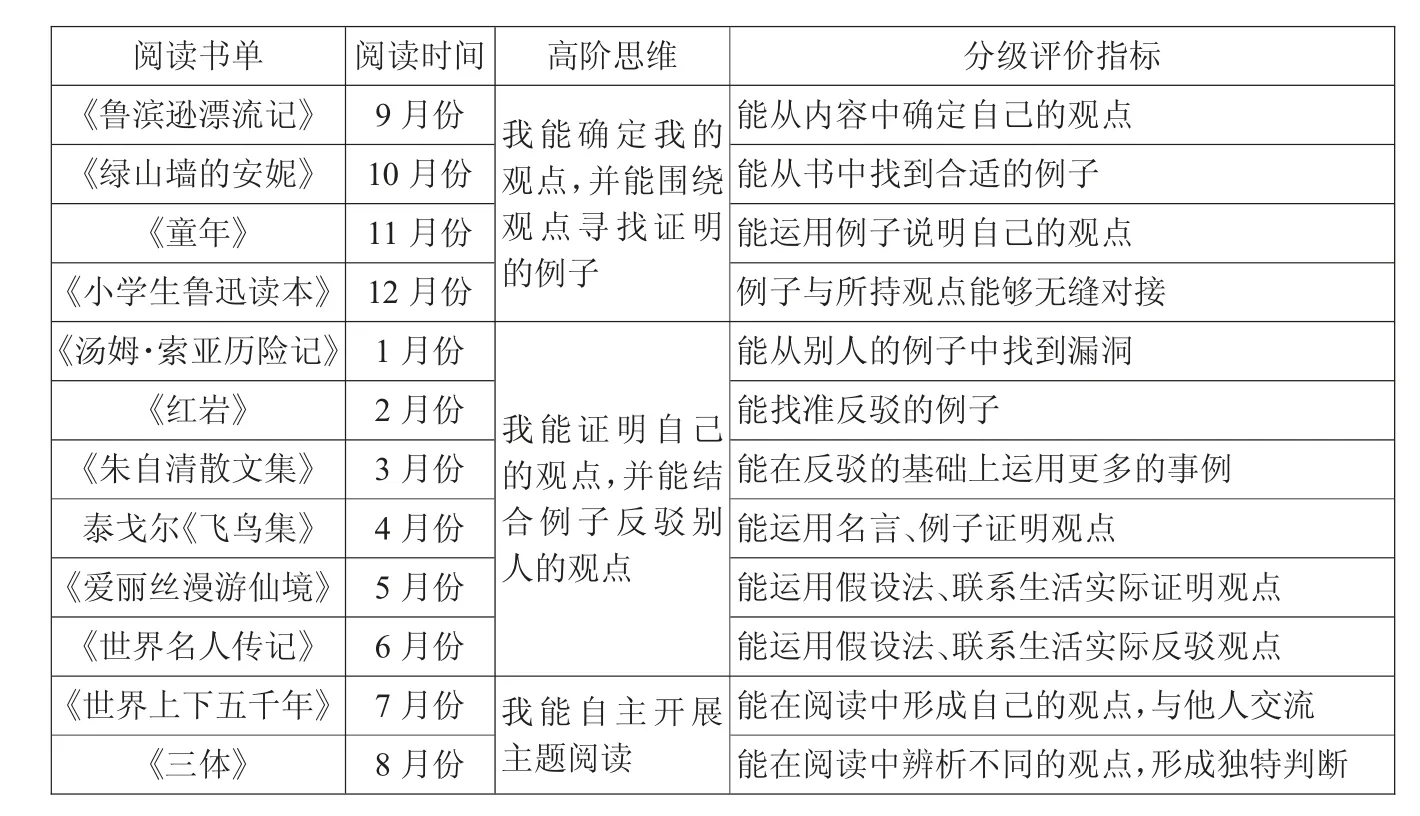

分享课上,师生围绕某一个主题,引发讨论、开展辩论、自由驳论,思维走向深入、深刻。纵深化的思维,来源于不断的建构与重构,在冲突与和解的过程中形成个性化的主意、主张、主见,也就进入阅读的第四个阶段——主题性阅读,以发展评价鉴赏的思维能力为主要特征。以下是一张六年级“整本书阅读”任务群的安排表:

(一)立论式思辩,激发思维的批判性

分享自己在阅读过程中的观点,如下:

◆立论点:针对辩论的焦点,明确本方观点,发展思维,创造立论的优势。

◆立论据:在阅读中寻找代表性的事情或服众的道理作为支撑论点的材料。

◆立论证:利用论据有理有据地将观点说清楚,证明观点,说服对方。

如何确定观点呢?从选定一个有趣的议题开始。有的是两难命题,比如读完《鲁滨逊漂流记》,学生思辨“世界那么大,必须要出去浪一浪”,还是“人生那么短,干吗非得闯一闯?”;有的是文学选题,比如在读完《绿山墙的安妮》,学生思辨“想象是翅膀,助我高飞”,还是“想象是魔鬼,害我跑偏”;有的是思想主题,比如在读完《小学生鲁迅读本》,学生思辨“鲁迅笔下的人物到底是可怜还是可恨?”……立论就是要确定自己的观点,寻找观点的优势,拓展支撑论点的材料,特别重要的是要在阅读中寻找有说服力的依据才行,之前的每一处地标式阅读在这里都有了用武之地。

(二)驳论式争辩,激发思维的辩证性

在辩论过程中要善于倾听,从对方发言的漏洞入手,以子之矛攻子之盾,利用一系列驳论技巧让对方措手不及,如:

◆善用枚举法:将例子列举出来,使例子与观点无缝对接,有力反驳对方。

◆活用设问法:采用几问一答或连续问答,营造步步紧逼、势不可挡之气势。

◆巧用反例法:善于从别人的例子中找到漏洞,找准反驳的例子,有力反击。

一般最让学生热血沸腾的都是自由辩论环节。学生可以自由站起来发表观点,引经据典、指点江山。因为辩题通常都有一定的开放度,往往不止一个答案,所以辩驳的过程常常处于一种“胶着状态”。笔者在指导学生读完《小学生鲁迅读本》之后,和他们确定了这样一次辩论:

(三)结论式雄辩,激发思维的开放性

辩论难免唇枪舌剑,在辩论总结中立住自己的观点很重要,如:

◆辩主题:强调从问题的主旨出发,根据对主题的定义和理解表达的观点。

◆辩主见:强调从自己的看法出发,显露对主题个性化的认识及逻辑分析。

◆辩主张:强调从可靠的依据出发,利用有利的依据进行说明,自圆其说。

分享课上最体现思维增量的也是结论环节。要想说服别人,首先要熟悉书本、以书为媒,其次要从网络、从身边找到更多鲜活的实例,有挑战性。在结论的过程中,学生明白人物并不是非错即对,事件也不是非黑即白,在现实生活中事物存在复杂性、包容性,所以更需要在全面思考的基础上寻找突破点。再以《小学生鲁迅读本》为例。当学生通过辩论发现孔乙己可怜中有可恨之处,可恨之处亦有可怜之时,就能够理解鲁迅先生在刻画这一类人物时“哀其不幸而又怒其不争”的复杂情感。

在“整本书阅读”任务群的三个阶段,导读课沉心静气,交流课兴致勃勃,分享课百家争鸣,将阅读与思辨相结合,让课堂四十分钟发挥出最大效果,让立体课程为学生的终身学习奠定基础,也让高阶思维能力的发展有迹可循。当然,高阶思维不是在三种课型中单一训练,也不是在一个阶段一次性完成,而是低中高年级螺旋递增,以“整本书阅读”任务群为载体一以贯之,需要老师以素养为导向持之以恒地坚持。