非自愿终止妊娠女性心理体验质性研究的Meta整合

伦冰 岳少婷 樊少磊 阮海慧 荆冬冬

(郑州大学第三附属医院产科,河南 郑州 450000)

非自愿终止妊娠(involuntary pregnancy loss,IPL)是指因胎儿异常终止妊娠,包括流产、宫外孕、胎儿死亡和死产[1]。全球每年有2 300万例流产[2]、260万例晚期妊娠死产[3-4],现有数据[5-6]显示,中国每年死产数量超15万,1994-2020年,我国孕产妇死胎发生率为0.6%。妇女经历IPL后,会发引发震惊、恐惧、悲伤、罪恶感等情绪反应[7],并产生抑郁、焦虑、创伤后应激障碍等心理问题[8]。而目前研究关注对象多集中在某个人群,如胎儿畸形[9]、死产[10]、流产[11]等,较少研究IPL女性群体的胎儿丧失体验。本研究综合IPL女性心理体验的质性研究,通过meta整合分析其心理体验,为改善我国IPL女性群体的身心健康,制定有效干预措施提供科学依据。

1 资料与方法

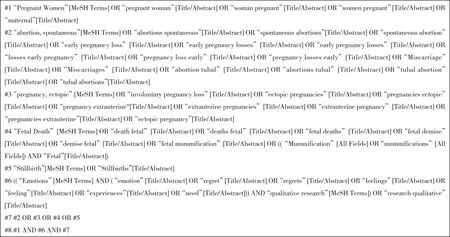

1.1文献检索策略计算机检索PubMed、Web of Science、Cochrane Library、EMbase、Scopus、CINAHL、PsycINFO、中国知网(CNKI)、中国生物医学文献数据库(CBM)、维普中文期刊数据库(VIP)、万方数据库,检索时间为建库至2023年11月13日。通过自由词与主题词检索,并追踪纳入文献的参考文献。英文检索主题词包括:“pregnant women、maternal”+“involuntary pregnancy loss、abortion,spontaneous、 pregnancy,ectopic、 fetal deaths 、stillbirths”+“emotions、experiences、need、qualitative study”。中文检索词包括:“孕妇、产妇、妇女、孕产妇”+“非自愿终止妊娠、流产、宫外孕、死胎、死产”+“感受、体验、需求”+“现象学、扎根理论、质性研究”。以Pubmed为例,检索策略,见框1。

框1 PubMed检索策略

1.2文献纳入与排除标准采用PICoS模型制定纳入排除标准[12]。纳入标准:(1) 研究对象(population,P)为IPL女性。(2) 感兴趣的现象(interest of phenomena,I)为IPL女性感受/需求/心理活动。(3)情境 (context,Co)为女性确诊IPL至经历IPL半年内的全过程。(4)研究类型 (study design,S)为现象学研究、扎根理论、民族志等。排除标准:重复发表的文献;非中英文文献;综述或会议论文。

1.3文献的筛选与资料提取由2名接受过循证护理培训的研究者按照文献纳入及排除标准独立对文献进行筛选和资料提取,当意见不一致时,通过邀请第3名研究者讨论决定。资料提取内容包括:作者、发表时间、国家、研究方法、样本量、感兴趣的现象、主要研究结果。

1.4文献方法学质量评价采用澳大利亚循证卫生保健中心(2016)质性研究质量评价标准[13],由2名研究者独立对纳入文献进行评价。评价指标共10项,均以“是”“否”“不清楚”“不适用”表示。均满足标准则为A级,部分满足标为B级,均不满足为C级,剔除质量等级为C的研究;当2名研究者出现分歧时,邀请第3名研究者讨论决定。

1.5资料分析方法采用澳大利亚循证卫生保健中心的meta汇集性整合方法[14],反复阅读分析每个研究结果,汇集研究结果形成类别,将研究结果重新归纳为新的类别,重新综合分析新类别最后形成新的整合结果。

2 结果

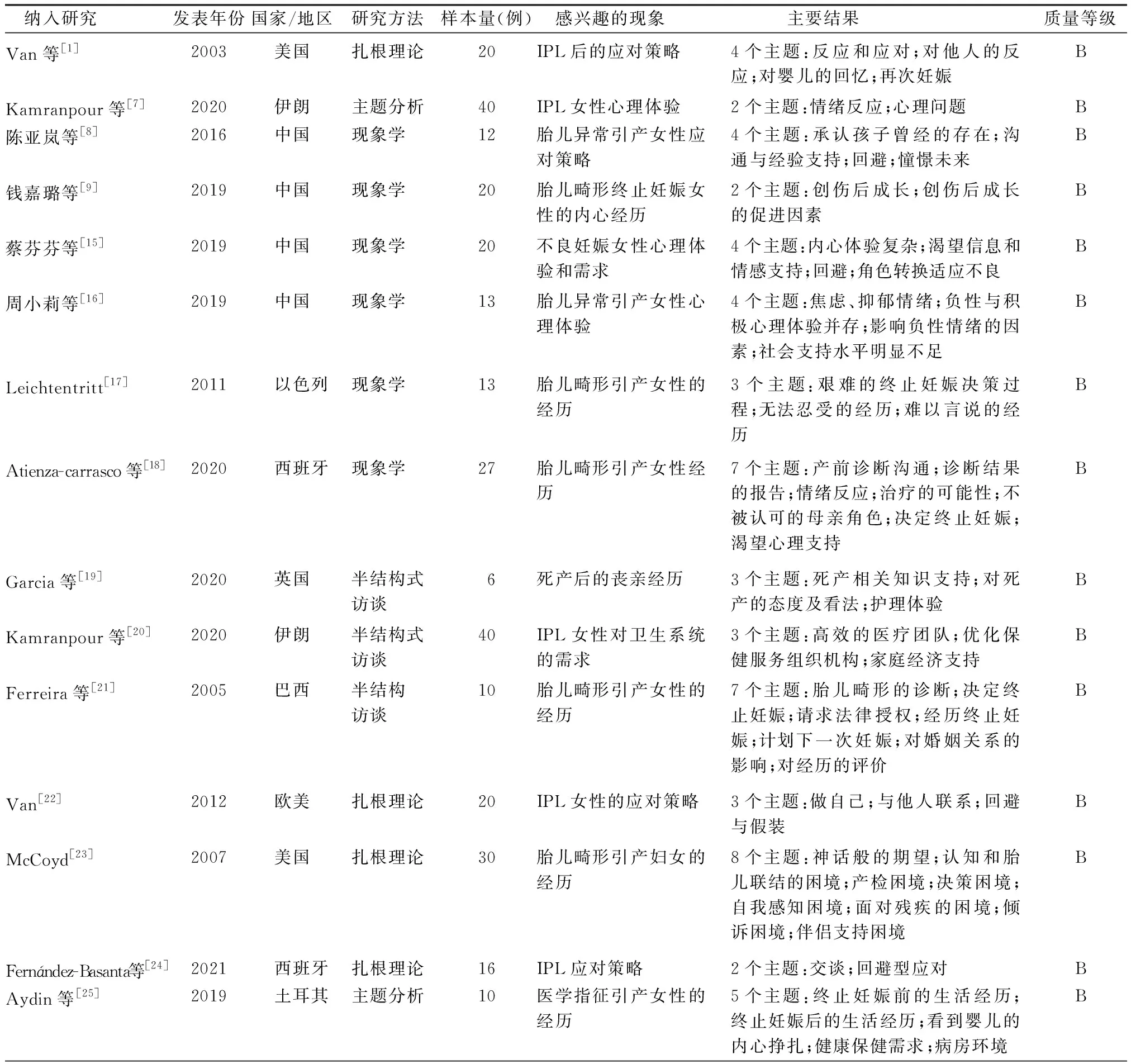

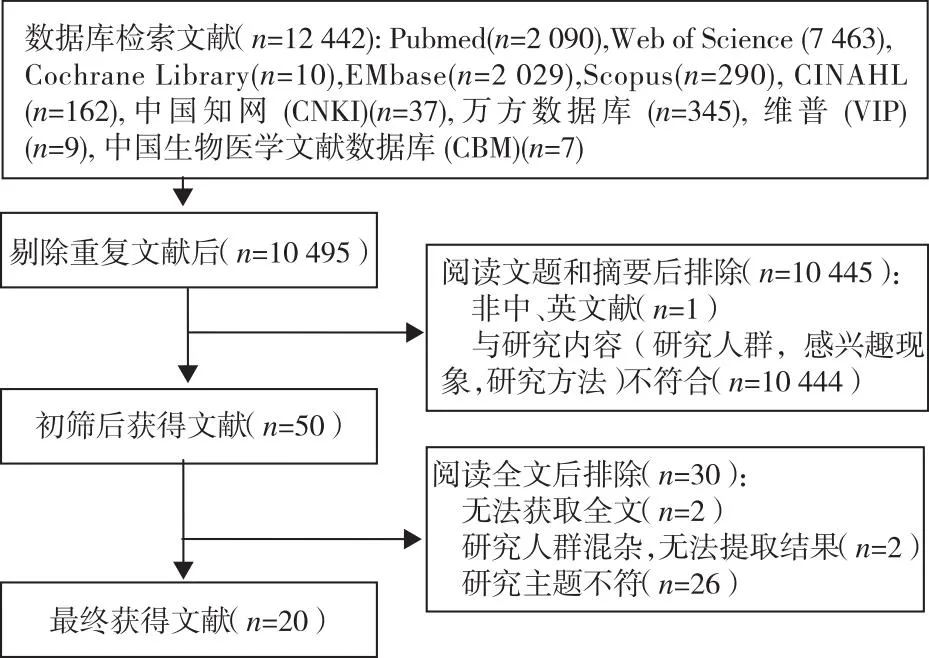

2.1文献检索结果及纳入文献的基本特征初次检索12 442篇,最终纳入20篇[1,7-9,15-30]研究。1篇为A级,其余均为B级。其中5篇文献哲学基础与方法学未阐释清楚[7,19,21,26,28],19篇文献未从文化背景、价值观的角度说明研究者自身的状况[1,7-9,15-26,28-30],并未阐述研究者对研究的影响。其中,扎根理论研究4篇[1,22-24],主题分析研究2篇[7,25],现象学研究6篇[8-9,15-18],半结构访谈3篇[19-21],结构性访谈1篇[28],描述性质性研究4篇[26-27,29-30]。文献筛选流程图,见图1。文献基本特征及方法学质量评价结果,见表1。

表1 纳入文献的基本特征(n=20)

图1 文献筛选流程图

2.2meta整合结果研究者通过反复阅读和分析纳入的20项研究,共提炼出79个结果,将相似结果归纳成10个新类别,最终得到4个整合结果。

2.2.1整合结果1:IPL对女性的消极影响

2.2.1.1类别1:心理痛苦 在面对胎儿异常或胎死宫内的诊断时,初期大都表现出怀疑和否认[15,18],并到其他医院再次寻医就诊(“我很难接受”[7],我认为结果是错的[29]);在做终止妊娠决策时感到痛苦和自责(“当不得不做出决定时,我感到非常痛苦”[18];我相信,如果我没有停止服用治疗我的高血压的药物,这就不可能发生[30]),且持续很久(“失去孩子这种痛永生难忘的”[16];“这是无法治愈的痛”[25]),甚至萌生自杀的想法[23,29](“偶尔会出现不如死掉的念头”[16]);因担心再次妊娠失败而感到担忧、焦虑(“很担心下次怀孕又不好该怎么办?”[15];“我的焦虑从未消失”[7])。高龄、多次怀孕失败以及没有孩子的女性会对IPL经历更恐惧[18](“我已经老了,我可能不会再有孩子了”[25]);并在诊断胎儿异常后常与自身的因素联系起来而引起内疚感[25],常在手术后36周达到顶峰[23](“经常会觉得可能是自己孕期便秘导致孩子发育不好的”[7]);另外受文化因素的影响,女性认为堕胎是一个耻辱而选择闭口不谈(“它是一个难以启齿的手术”[17];“会用那种异样的眼神看我的肚子,就像我是不祥之人”[16]),这更进一步增强其自责和羞耻感[23]。

2.2.1.2类别2:生理不适及损害 女性认为服药过程、手术经历对其身体及生理上造成了诸多损害(“服用堕胎药是非常困难的,许多非常消极的想法涌进我的脑海”[18];“手术室里真的很冷,我止不住地哭了起来,手术后,我感觉自己被撕裂了”[18]),且产后乳房胀痛及担忧子宫恢复不佳会加重其痛苦(“奶涨的我都要发疯了,很害怕是不是子宫恢复不好”[16])。

2.2.2整合结果2:应对策略

2.2.2.1类别3:与他人交谈 IPL女性最常与亲密的朋友、丈夫交谈,他们希望和自己信任的人交谈,宣泄自己的情绪(“会跟一个比较好的朋友说,但是其他人不会说”[8];“丈夫和我谈了2个星期这个话题”[24])。此外,同伴支持能很大程度上帮助其缓解不良情绪,使其感到解脱和安慰,IPL女性可以通过网络支持小组表达无法在家人面前坦露的担忧和焦虑,从而其对再次妊娠充满信心(“和相同经历的人聊天是一种解脱”[24];“与他们交谈,我收获很多,她们仍然向前看,并成功再次妊娠”[1];我不能轻易地告诉我的丈夫我的痛苦,然而,我能够在一个社交网络群组中充分表达我的感受[29])。

2.2.2.2类别4:回避社交 在经历IPL的早期阶段,女性常因预期别人会做出消极和不支持的反应而在社交中使用回避型应对[23]。因向他人解释IPL经历而陷入焦虑(“大家都知道我怀孕了,现在突然孩子没了,我都不知道该怎么说”[24]);另外会通过将注意力转移来规避此次经历(“我会借上班来慢慢地忘记这件事情”[8])。回避社交另一个原因是女性因避免再次体验到IPL的痛苦而选择保守经历(“我不想和任何人说话,我甚至都没接电话,这是在跟每一个打电话的人回忆这一切”[22])。

2.2.2.3类别5:接受自己,依靠宗教及精神信仰 自我认知会影响IPL女性的应对方式,女性会因自我解决问题而获得成就感(“我倾向于自己解决问题,然后我觉得我完成了一些事情”[22]);冥想可有利于女性调节自我(“我会坐下来和自己聊天,花点时间安静下来”[1]);宗教思想一定程度上有助于IPL女性自我疗愈,她们认为相信上帝可以解决任何事情(“我祈祷上帝不要再收走我的孩子了,祈祷我的孩子不要看到我在这里为她哭泣”[1])。并试图通过信仰来解释失去胎儿的意义(“我总是想起我失去的一个看不见的天使,永远在我身边”[29])。

2.2.3整合结果3:创伤后成长

2.2.3.1类别6:积极认知评价 创伤后成长即个体与创伤性事件抗争过程中体验到的积极心理变化[31]。女性在经历IPL后调动积极认知,能接受并良好的适应IPL创伤经历并认可自己的决定(“我感到胜利了,因为那是当时我能为他(胎儿)做的唯一一件事,我觉得有胜利感”[21]),看待经历的视角发生转变,开始重新调整自己的工作、生活状态(“我觉得工作可以放一放,生一个健康宝宝才是最重要的”[16],我认为这次经历是有意义的,我更加感激自己的生活[29]);同时也认识到了IPL经历对婚姻关系的积极影响(“和老公之间更加亲密了”[9];“我觉得我们的婚姻关系更亲密了,我们的感情更深厚”[21]);更因此挖掘了个人优秀品质(“我感觉自己很强大,我就是觉得好像什么事情都不用怕了”[16])。

2.2.3.2类别7:重树信心,规划未来 经历IPL后,女性更加专注当下,开始注重调整自己生活状态(“如果总是停留在过去,是对活着的人和未来生活的不负责任,所以还是要想着怎么把当下和未来过好”[9]),并开始积极规划未来,为再次妊娠做准备(“我很期待再次怀孕,我已经准备好了所有的婴儿用品”[18]);同时更加注重自身健康管理,培养健康的生活方式与习惯,主动学习妊娠相关知识(“要改变一下生活方式,以后要关注身体”[9])。

2.2.4整合结果4:医疗保健服务的建议和需求

2.2.4.1类别8:卫生保健服务需求 IPL女性希望得到医疗系统能提供多种支持:(1)专业心理机构支持[27](“有没有特殊的机构来对我们这样的进行心理疏导?”[20])。(2)希望医院能进行随访业务帮助其解决问题(“我希望当时有某种形式的院后随访”[27])。(3)医疗资源支持(“这家医院政策是反对在那里进行任何堕胎”[28])。(4)医院环境支持(“产科病房很尴尬,房间很窄,医院的设施不太好”[20])。(5)经济支持(“医生说应该做基因测试,但测试很贵”[7])。

2.2.4.2类别9:医护人员支持 IPL女性会责备医护人员不在意他们的意见和要求,忽视她们的疼痛及心理需求,不与她们沟通病情,并认为医护人员对孩子的丢失负有责任(“当我要求采取措施来缓解疼痛时,一些医生不愿意来帮助我。护士都不知道该告诉我什么,他们甚至不知道我在经历什么”[30])。IPL女性希望医护人员提供各种支持:(1)心理支持(“我希望我的医生能给我更多的支持,让我做好心理准备”[20])。(2)人文关怀(“希望医生护士多来看看我,关心一下我”[15])。(3)信息支持:胎儿异常原因(“我最想了解病因,怕下一胎也有同样的问题”[15])、终止妊娠过程[17](“他们不会向你解释接下来会发生什么”[26])、继续妊娠风险(“我想知道到底宝宝生出来会有怎样的问题”[8])、再次妊娠准备(“他们应该告诉我们怎么做来降低异常的风险”[8])。(4)沟通支持(“医生在说话的时候甚至不看我,我不能和我的医生交流”[26];“我问护士要镇定剂,她说那话的语气很难听”[17])。(5)服务水平支持(“患者很多,他们不能照顾每个人”[20];“我想得到政府或者医院甚至是网络的帮助,希望碰到有同样遭遇的人”[8])。

2.2.4.3类别10:渴望亲人理解和支持 IPL女性非常渴望得到家人特别是丈夫的理解和支持(“家里人都会跟我说不是我的问题,这句话对我很重要”[15])。但情感需求和家庭支持不符,无法实现有效沟通(“我希望有人说:你说得对。你应该感到难过。你应该生气。有这样的感觉没有关系。他真的做不到”[23];“我家人怕我难过,在我面前都不谈论这件事,可是他们不说我感觉更压抑”[16]),并因缺乏沟通影响夫妻关系,加重负性情绪(“我觉得这件事已影响到我们夫妻关系”[16]);同时渴望学习沟通技巧以改善亲子关系(“我无法容忍我和我现在孩子的关系彻底毁了”[26])。

3 讨论

3.1重视IPL经历对女性的消极影响本研究整合结果显示,IPL经历会给女性带来不良的心理及生理影响。一方面,胎儿异常的诊断和终止妊娠决策会引发女性愤怒悲伤、恐惧等多种应激反应,IPL过程及产后不适更给女性带来身心痛苦;另一方面,因失去孩子,担忧再次妊娠失败使女性产生绝望、痛苦、自责及羞耻感等多种负性情绪,并引起不同程度的抑郁、焦虑问题,且这种心理问题长期存在。严重影响IPL女性的身心健康、家庭关系及长期生活质量。这与武文贤等[32]的结果一致。这主要与长期美好的期待与无法生育健康孩子的冲突有关,失去孩子对母亲身体及心理上的痛苦是巨大的[17]。且受生育政策、宗教信仰等影响,女性将引产经历视为一种羞耻、不道德的行为[33]。因此,医护人员应该全面评估IPL过程中女性的心理状况及产后情况,及时提供如正念疗法等相应干预措施。另外,应大力引导社会公众对胎儿异常的正确认知,借助社区及社交媒体加强宣传围产期保健知识,为IPL女性提供良好的社会支持环境。

3.2引导IPL女性正确认知及积极应对,实现创伤后成长创伤后认知变化会导致行为的改变[34],积极认知加工倾向采取积极的应对策略[35]。本研究结果显示,女性采取的积极应对方式包括与他人交谈及寻找宗教支持,并可通过认知加工进入“努力成长”阶段,开始专注当下、重视生命,同时开始主动求知、实现自我健康管理、积极备孕。在进入“实现成长阶段”时,女性表现出更高的自我效能,开始对生活重心重新排序,这一心理轨迹与王艳波[34]研究一致。另外,女性也会采取回避社交、规避经历进行自我保护,但这可能会加重其负性心理体验。这2种应对方式可能与个体的文化背景、人格特征、社会支持状况有关[36]。相关研究表明,延续性护理[37]、认知行为疗法[38]及移动健康远程干预[39]可有效改善ILP女性的心理状态。故医护人员应重视IPL女性的阶段性心理体验,利用合适手段进行个性化引导,促使女性建立积极的认知,实现创伤后成长,从而改善IPL女性的心理健康状况。

3.3完善社会-家庭支持系统,满足IPL女性需求本研究结果显示,医护及家庭支持水平影响女性对IPL认知、知识水平及心理体验。心理咨询服务支持不足、医疗服务水平低、医疗资源匮乏、医疗环境欠佳均使女性对IPL产生负面体验,且IPL女性对医疗保健服务的需求较高。这与武文贤等[32]的研究结果一致。研究[40]表明,医护人员的技术水平、人文关怀能力能与IPL女性建立信任感,增加其安全感,并影响女性对终止妊娠体验的感知。其次,家庭成员情感支持不足会加重IPL女性的消极情绪。因此,应优化保健服务质量、提高家庭支持水平,建立多学科医疗服务体系,结合心理治疗师、产后康复师、社区卫生保健人员等,通过提供出院后门诊、家庭随访及互联网+移动健康为IPL女性提供延续性医疗保健服务。另外,应加强重要家庭成员的引导,促进其实现有效沟通及情感共鸣,帮助其建立良好的社会-家庭支持系统。

综上所述,本研究对IPL女性体验的质性研究进行meta整合,深入分析了女性在IPL后的心理、应对方式及需求。结果表明,IPL经历使女性产生了诸多负性心理体验及一系列心理问题,社会-家庭支持系统较为薄弱,对医疗保健服务及家庭支持有较高需求。但纳入多为国外文献,且部分文献数据较陈旧,且随着我国三胎生育政策的调整,人们的心理也会产生新的变化,故研究结果不能完全说明国内情况。今后可以进一步研究我国IPL女性的特异性情感体验,并在不同心理阶段展开有针对性地干预,以促进IPL女性的身心健康恢复。