高校基础研究成果产出的关键影响因素

——基于广州高校的实证分析

陈 黎

(广州市科学技术发展研究中心,广东广州 510030)

0 引言

新形势下,基础研究在中国科技创新全局中的地位更加凸显。2023 年2 月,习近平总书记在主持中共中央政治局第三次集体学习时强调,加强基础研究是中国实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路;同时提出各级党委和政府要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。中国高校尤其是高水平研究型大学作为教育、科技、人才“三位一体”的重要结合点,是基础研究的“国家队”,在开展基础研究的创新要素流动、学科交叉融合、体制机制改革、资源优化配置等方面较其他组织载体具有明显优势,是重大原始创新成果萌发的摇篮。2022 年教育部印发的《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》(以下简称《若干意见》)指出,高校是国家战略科技力量的重要组成部分,是基础研究主力军和重大科技突破策源地,但其仍存在有组织体系化布局不足、对国家重大战略需求支撑不够等突出问题。由此,深入研究决定或影响高校基础研究取得突破性进展的关键因素和机制这一问题,有效引导中国高校加快基础研究科研范式和组织模式精准变革,对充分发挥其科教资源优势和基础研究主力军作用、使其成为重大科技突破的生力军,以及全面提升高校对国家重大战略需求的支撑能力和助力加快实现中国的高水平科技自立自强至关重要。

当前中国国内关于高校基础研究的文献主要集中在高校基础研究投入产出绩效及影响、高校基础研究竞争力评价、高校基础研究管理机制改革探索以及高校基础研究投入与企业或地区创新的关系等方面。在高校基础研究投入产出绩效影响方面,张宝生等[1]通过实证研究分析了政府科技经费投入、研发规模与高校基础研究科研产出的关系;王慧敏等[2-3]从基础研究经费和人员投入强度以及基础研究资源协同度等视角分析了科技资源投入对高校基础研究产出的影响;范旭等[4]实证分析了政府研发补贴对高校基础研究创新效率的非线性作用机制;陈劲等[5]通过清华大学、北京大学、复旦大学和中国科技大学4 个原始性创新案例,剖析了国内高校原始性创新的机制和影响因素;王芹等[6]从SCIE收录论文视角分析了高校基础研究影响因素。在高校基础研究竞争力评价方面,何斐等[7]构建了基于自然指数的高校基础研究评估模型;崔新敏[8]、钟永恒等[9]、刘彬等[10]、慕佳佳[11]、崔卫芳等[12]运用数据统计分析和典型案例研究等方法对“双一流”高校、师范院校、高校医学学科进行了基础研究竞争力比较分析;田兴国等[13]、鲍锦涛等[14]对高校基础研究管理工作及机制改革进行了探讨;陈容等[15]、张杰等[16]、林卓玲等[17]、冯桂彬等[18]对高校基础研究投入与地区创新、企业创新的关系进行了实证研究。

鉴于广州是中国高等教育最发达的城市之一及华南地区科教中心,高校基础研究实力雄厚,近5年广州高校基础研究经费投入占全市基础研究总经费的60%以上1),且中山大学的基础研究成果入选“2023 年中国十大科技进展新闻”,一定程度上可见广州高校在中国高校基础研究主力军中占有重要地位,具有显著代表性。为进一步丰富相关实证研究,本研究基于广州全市高校科技年报调查面板数据,结合《若干意见》提出的推进高水平人才队伍建设、实施“有组织攻关重大项目培育计划”、推进高水平国际合作等加强高校有组织基础研究的重点举措,从高层次科研人才、基础研究项目资金、国际合作三大方面,兼顾高校类型、高校规模、高校人均研究开发经费投入3 个异质性特征,研究识别出高校基础研究高质量成果产出的影响因素和机制及其异质性效应,为进一步精准施策推动高校基础研究实力提升、强化高校基础研究主力军作用提供决策依据。

1 文献回顾与研究假设提出

1.1 高层次人才对高校基础研究成果产出的影响

高校的教学和科研人员是基础研究的重要力量。王慧敏等[3]认为科研人员是实现基础研究突破、打赢核心技术攻坚战的重要因素,高层次人才更是开展基础研究工作的“利刃宝器”。创新型人才,尤其是高水平基础研究人才是推进原始创新、加强基础研究的主力军。鉏萍[19]认为高校想要增强基础研究能力,基础研究人才队伍建设将成为必不可少的环节之一。Abramo 等[20]通过研究发现高水平科学家的产出对大学的绩效评价具有较强正相关,高水平科学家可以作为评价大学竞争力的重要指标。陈劲等[5]通过案例研究发现,研究人员具有海外学习或者工作经历,同时拥有较高的职称荣誉对其从事的学术研究有着重要影响。田兴国等[13]分析发现广东高校的基础研究队伍初具规模,但高层次人才缺乏,高层次人才队伍缺乏已成为制约广东高校原始创新能力提升的重要因素。鲍锦涛等[14]通过文献研究指出,具备开创精神和创新活力的中青年科学家更有可能做出原创性的基础研究成果。Bjørk[21]对178 名诺贝尔自然科学奖和经济学奖得主进行分析发现,他们做出所获诺贝尔奖的研究成果的年龄平均为44 岁,其中物理学更年轻(42 岁)。田人合等[22]的研究发现,国家杰出青年科学基金项目(以下简称“杰青项目”)对39~42 岁科学家的科技人力资本的促进作用最大。Simonton[23]研究发现创造性的产出通常与职业年龄呈倒“U”型关系,峰值年龄为40 岁。白春礼[24]研究发现科研人员的科学研究活跃期持续至35 岁,36 岁到40 岁取得突出研究成果,41岁到45岁成为科研中坚力量。姜国钧等[25]研究发现科学创造的最佳年龄区在25 岁到45 岁之间,平均创造峰值年龄为40 岁。由此,提出如下假设:

H1.1:博士学位教授、副教授和高级职称师资数量占比对高校基础研究实力有显著正向促进作用。

H1.2:45 岁以下教授、副教授和高级职称师资数量对高校基础研究实力有显著正向促进作用。

1.2 国家自然科学基金资助对高校基础研究成果产出的影响

国家自然科学基金是国家支持基础研究的重要渠道之一。Nelson[26]提出科学知识应由政府提供,或在政府的干预下进行生产,政府应该对高校的基础研究进行各方面的支持。钟永恒等[9]提到国家自然科学基金一直对中国的基础研究保持长期稳定支持和超前部署,培育 了诸多影响世界的科研成果。刘彬等[10]对中国的国家自然科学基金资助的相关项目经费投入及论文产出状况进行了多角度分析,研究得出受国家自然科学基金资助的相关项目发文量呈现逐年上升的趋势。高阵雨等[27]通过多角度分析2013—2020 年中国高等学校申请获批国家自然科学基金情况,认为高等学校在量子反常霍尔效应、超级计算机等多个领域取得的突出研究成果均离不开国家自然科学基金的长期资助。崔新敏[8]通过对中国高校承担国家自然科学基金面上和青年项目情况以及发表SCI 论文数量综合分析发现,高校承担国家自然科学基金项目能力和基础研究成果产出相辅相成、息息相关。慕佳佳[11]基于中国国家自然科学基金资助视角实证研究发现,国家基金的资助与中部六省高校医学学科基础研究成果的取得有明显的正相关性,基金投入与基金资助论文产出能力的相关性最高。崔卫芳等[12]以西北农林科技大学为例分析发现,在国家自然科学基金的资助下,该校近5 年发表的SCI 论文数量与质量均在不断提升。Wang 等[28]对10 个国家的论文进行计量分析发现,超过89%的中国论文由国家自然科学基金资助。由此,提出如下假设:

H2:国家自然科学基金资助金额对高校基础研究实力有显著正向促进作用。

1.3 开展国际科技合作对高校基础研究成果产出的影响

习近平总书记强调,人类要破解共同发展难题,比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享,没有一个国家可以成为独立的创新中心或独享创新成果。中国要坚持以更加开放的思维和举措扩大基础研究等国际交流合作,营造具有全球竞争力的开放创新生态。国际化是当代基础研究的显著特征之一[29]。近年来,中国在基础研究领域开展国际科技合作的力度持续增强。刘娅[30]通过文献计量研究发现,中国在基础研究领域参与国际科技合作的科研主体主要集中在高校和专业科研院所。张艺[31]研究发现全球四大湾区高校群在基础研究上都倾向与发达国家进行合作。有研究表明国际合作有效提高了基础研究产出能力及影响力[32];而李铭禄等[33]研究表明国际合作极大地促进了中国基础科学研究的进步。崔新敏[8]通过研究证明中国高校发表的SCI 论文中,国际合作类论文的篇均被引次数明显高于总篇均被引次数。黄栩等[34]通过分析2012—2021 年中国国家自然科学基金委员会(NSFC)资助的高被引论文数据发现,国际合作提升了中国追赶型和依附型学科的基础研究能力。程旖婕等[35]基于“中国基础研究十大新闻”案例分析的视角,证实了国际科技合作推动了中国基础研究的发展,具体来说,其对学科前沿、弱势学科和传统优势学科均存在明显的正向促进作用。樊春良[36]结合2009年NSFC 资助的6 个组织间合作项目,采用案例研究方法总结了国际合作研究对开展基础研究带来的直接效益、过程效益和溢出效益。综上所述,高校开展国际合作有助于其基础研究实力的提升。基于教育部编制的《全国普通高等学校科技统计年报表》,高校国际合作交流主要形式有开展合作研究(包括与国(境)外机构联合研究派遣人次、资金拨付等),以及参加国际学术会议等。由此,提出如下假设:

H3.1:国际会议出席人次对高校基础研究实力有显著正向促进作用。

H3.2:国(境)外合作研究派遣人次对高校基础研究实力有显著正向促进作用。

H3.3:与国(境)外科研机构合作资金往来对高校基础研究实力提升有显著正向促进作用。

2 研究设计与数据来源

2.1 模型设定

针对上述研究假设,为分析影响高校基础研究成果产出的关键因素,构建以下面板回归模型:

式(1)中:yit表示高校基础研究成果产出,由于基础研究的科研产出主要是科技论文及著作,本研究兼顾论文质量,以被SCI、EI、CPCIS 这三大重要的国际数据库收录的论文数量来衡量;表示各解释变量,分别为高校副教授和副高级职称以上的师资总量中拥有博士学位的人数占比、45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量2)、获国家自然科学基金经费资助总额、参加国际会议人次、与境外研究机构合作研究派遣人次、与境外研究机构科研资金往来总额;表示控制变量,分别为高校办学层次、从业人员规模、从业人员人均R&D 经费支出;β为回归系数;ui为个体效应;εit为随机误差项;i为高校数量;t为数据年份。

2.2 数据来源

相关数据来源于全国普通高等学校科技统计年报。作为国家法定年报调查数据,该数据样本全面、指标信息丰富,可信度较高。广州作为国家中心城市、粤港澳大湾区核心引擎省会城市,汇集了中山大学、华南理工大学、暨南大学等知名高等院校,是中国高等教育最发达的城市之一,也是中国南方高校最密集的城市、华南地区的科教中心,在中国高校基础研究主力军中占有重要地位。2018 年,国务院办公厅印发《关于全面加强基础科学研究的若干意见》,同年广东省人民政府印发《关于加强基础与应用基础研究的若干意见》;2019 年年初,广州印发《广州市加强基础与应用基础研究实施方案》。可见,近年来国家和地方以前所未有的力度加强基础研究,以大幅提升原始创新能力。通过对近几年数据初步分析发现,与其他年份相比,2018—2020 年间广州高校基础研究经费总额同比增速显著较高,分别同比增长7.50%、24.15%、14.56%,在一定程度上表明这3 年广州高校在基础研究方面采取相关举措力度较大。由此,参照全国普通高等学校科技统计年报,选取2018—2020 年广州65 所理工农医类高校及其附属医院作为实证研究样本,3 年共计195 个样本。

2.3 变量说明与测量

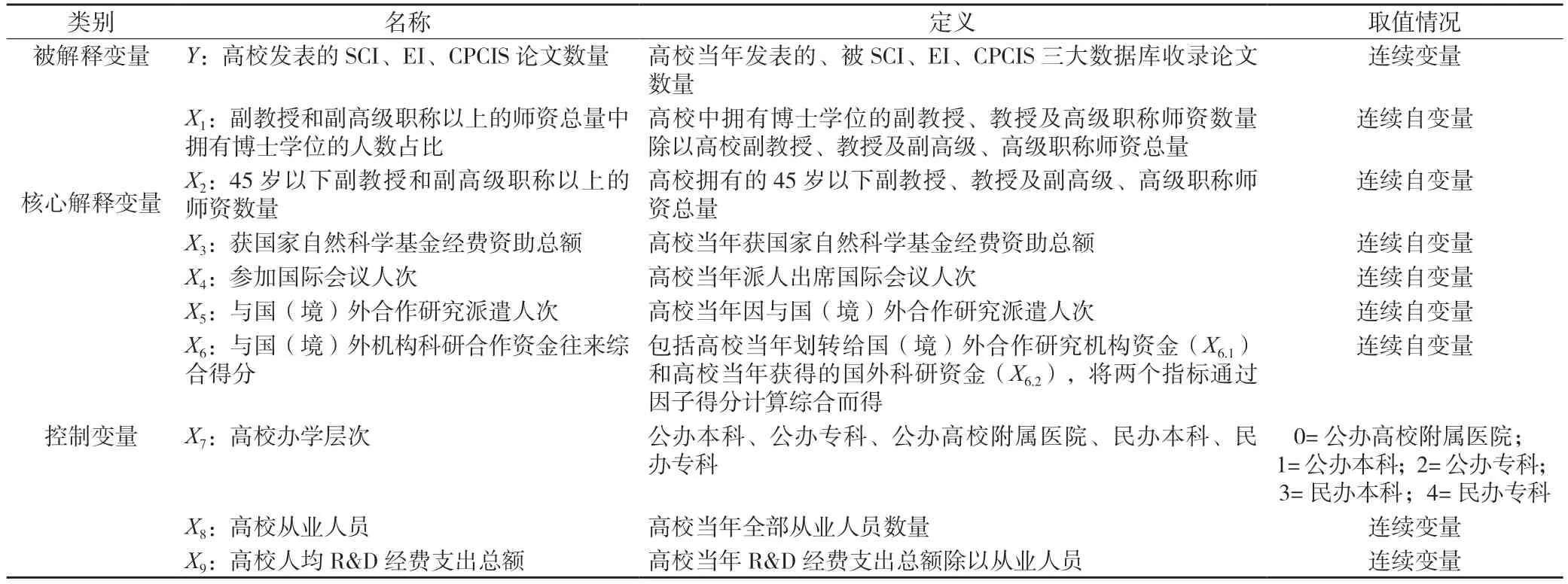

本研究中,被解释变量的类型属于连续变量,且6 个核心解释变量均为连续变量;同时,对办学层次、人员和经费规模等可能影响到高校基础研究成果产出的异质性因素进行了控制。各变量的具体说明如表1 所示

表1 被解释变量与解释变量的定义

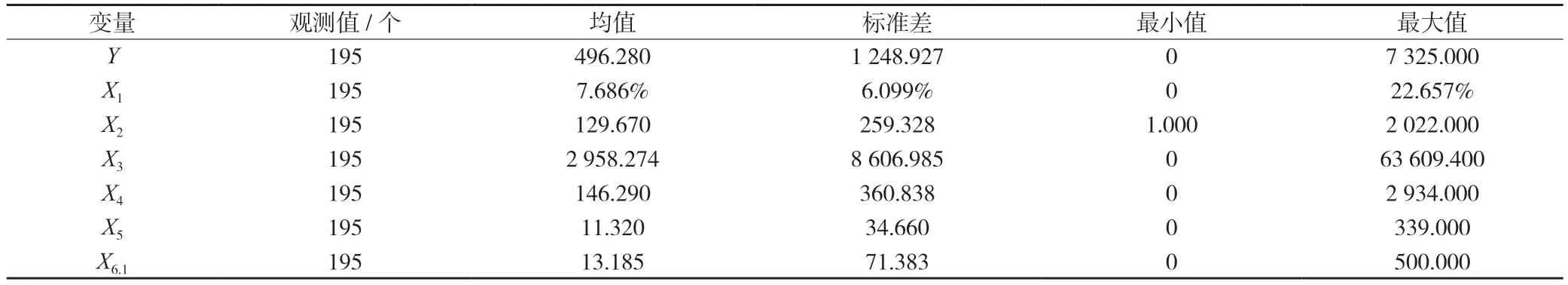

2.4 描述性统计

各变量描述性统计结果如表2 所示。通过对被解释变量和核心解释变量绘制分组箱图发现,除副教授和副高级职称以上的师资总量中拥有博士学位的人数占比这一解释变量外,其他5 个核心解释变量和被解释变量均存在较多离群值和极端值,因此在模型分析中对这些变量进行自然对数变换,以减弱离群值的影响。

表2 变量描述性统计结果

3 实证结果与分析

3.1 关联性分析

变量的关联性分析结果如表3 所示,运用Pearson 相关性检验发现,核心自变量指标与被解释变量呈现显著性相关。为进一步检验变量间可能存在的多重共线性问题,对各变量进行方差膨胀因子检验发现,所有变量的VIF 值均小于10,不存在严重的多重共线性。

表3 变量的关联性分析结果

3.2 假设检验

在回归之前,各变量均通过了单位根检验及协整检验,面板数据具有平稳性。运用 Stata 15.1 软件采用迭代广义最小二乘法回归模型分析,结果如表4所示。其中:

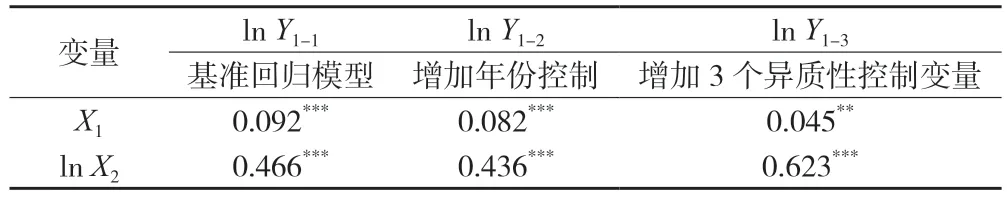

表4 变量的回归模型分析结果

在基准回归模型中(lnY1-1),在P=0.01 的显著度水平下,高校副教授和副高级职称以上的师资总量中拥有博士学位的人数占比、45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量、获国家自然科学基金经费资助总额、参加国际会议人次4 个变量对高校基础研究成果产出有显著的正向促进作用;在控制了年份这一变量后(lnY1-3),回归结果中各变量的显著情况与模型lnY1-1的回归结果一致;而加入了高校办学层次以及高校人员和经费规模3 个异质性控制变量后,以上4 个变量仍然显著,且与国(境)外合作研究派遣人次这一变量由先前的不显著变为显著,同时,高校副教授和副高级职称以上的师资总量中拥有博士学位的人数占比、获国家自然科学基金经费资助总额、参加国际会议人次3 个变量的影响系数明显变小,但是45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量、与国(境)外合作研究派遣人次两个变量的影响系数明显变大。

在模型lnY1-3中,控制时间及3个异质性变量后,在高层次人才对高校基础研究成果产出的影响方面,高校副教授和副高级职称以上的师资总量中,拥有博士学位的人数占比每增加1%,高校基础研究成果产出提高0.045,H1.1得到验证;45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量每增加1 个单位,高校基础研究成果产出提高0.623,H1.2得到验证。在国家自然科学基金资助对高校基础研究实力影响方面,高校当年获国家自然科学基金经费资助总额每增加1 个单位,高校基础研究成果产出提高0.174,H2得到验证。在开展国际科技合作对高校基础研究实力影响方面,高校参加国际会议人次每增加1 个单位,高校基础研究成果产出提高0.088,H3.1得到验证;与国(境)外合作研究派遣的人次每增加1 个单位,高校基础研究成果产出提高0.139,H3.2得到验证;与国(境)外机构科研合作资金往来综合得分对高校基础研究成果产出无显著影响,H3.3被否证。综合来看,45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量这一变量,对高校基础研究成果产出的影响系数显著高于其他变量;其次为获国家自然科学基金经费资助总额、与境外合作研究派遣人次两个变量。

3.3 稳健性检验

为检验分析结果的稳健性,剔除公办和民办的专科类高校来改变研究样本群体,在构建新的研究样本后进行稳健性检验,采用上述迭代广义最小二乘法回归模型进行分析,结果如表5 所示,可见,大部分核心解释变量对被解释变量的影响方向及显著性基本一致,说明回归结果可靠。

表5 变量回归分析的稳健性检验结果

4 结论及建议

本研究围绕高校基础研究成果产出的影响因素这一主题,在对已有相关文献总结分析基础上,以广州高校为对象,分析了年龄和学历限制条件下的高层次人才、国家自然科学基金资助以及通过参加国际会议、与国(境)外合作研究派遣人员、与国(境)外机构科研合作资金往来等几个因素对高校基础研究成果产出的作用机制,得出结论及建议如下:

4.1 精准实施高层次人才培育和引进,提升高校基础研究核心竞争力

加强基础研究,归根结底要靠高水平人才。本研究结果显示,45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量,以及副教授和副高级职称以上的师资总量中,拥有博士学位的人数占比对高校基础研究成果产出有稳健的正向促进作用。2018—2020 年,样本高校中45 岁以下副教授和副高级职称以上的师资数量占比分别为10.62%、10.83%、10.87%,呈现逐年略微上升趋势,而副教授和副高级职称以上的师资总量中拥有博士学位的人数占比分别为13.24%、13.81%、14.30%,亦呈现逐年略微上升趋势,但总的来看,高校拥有的年轻化和高学历的高层次人才比重仍有很大提升空间。由此建议,在基础研究人才培引方式上,要抓住“关键少数”,突出高校青年科技人才的作用,通过深度调研了解青年科技人才的科研需求及痛点难点,精准施策,支持青年科技人才挑大梁、担重任;同时要积极引进海外优秀人才,不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队。在培引模式上,要持续深化人才体制机制改革,将以往“支持项目为主”的方式转变为“支持人为主”的方式,加大对高校高水平学者的长周期稳定支持的同时,构建学科交叉融合的综合性高水平基础研究人才培养体系和平台,打造接续性、系统性的基础研究人才梯队。在基础研究考核评价方面,持续完善基础研究人才差异化评价,构建符合基础研究规律和人才成长规律的评价体系,营造风清气正的科研氛围。

4.2 优化国家自然科学基金资助模式,助推高校基础研究高质量发展

国家自然科学基金是中国资助高水平基础、应用基础研究,促进国家基础研究和学科发展的重要项目来源,近年为高校基础科学研究提供了稳定且不断增长的经费支持。当前,由于基础科学研究在深度和广度上不断拓展,优化国家自然科学基金资助政策、布局及管理模式变得非常必要[37],因此,中国应充分借鉴美国、德国、日本等发达国家的先进经验和做法,尝试在国家自然科学基金的重点资助群体、长期接续性稳定支持、重点资助的学科方向等方面予以改革和突破。在资助群体方面,基于本研究得出的青年科技人才与基础研究成果产出呈显著正相关且影响系数大的结论,建议将加大对青年人才的支持作为国家自然科学基金改革的重要关注点,进一步结合青年科技人才科研需求,完善并细化资助方式,探索青年人才资助端口前置、放宽青年女性申请杰青项目的年龄限制以及对优秀青年人才超10 年以上的延续资助,持续加大对青年科技人才资助力度。在重点资助学科和技术领域方面,瞄准当前国家重大战略需求,突出前瞻性、战略性需求导向,强化对数学和物理、生命科学等重点基础性学科、兴新学科、冷门学科以及中国当前的薄弱学科的支持,凝练基础研究中的关键科学问题,强化有组织的基础研究,推进学科交叉融合和跨学科研究。在国家自然科学基金管理模式上,鼓励社会力量设立或与政府部门联合设立科学基金,鼓励社会捐赠等多元化资金投入,提升基金资助的效能,建立完善竞争性支持和稳定支持相结合的资助机制;同时,完善项目组织、申报、评审和决策、验收机制,提高青年评审专家比例;此外,在项目评审中除衡量项目的论文发表数量、引用次数等产出指标外,应更加注重项目在探索新科学上的颠覆性研究,促使更多科学研究取得实质性突破,并实施差异化分类管理和国际国内同行评议,组织开展面向重大科学问题的协同攻关,鼓励自由探索式研究和非共识创新研究。

4.3 加强基础研究国际合作,提升高校基础研究国际竞争力和影响力

当前,高校通过参加国际会议、派遣科研人员到国(境)外科研机构开展合作研究以及基于合作项目与境外科研机构形成科研资金往来等方式开展国(境)外科研合作。2018—2020 年,样本高校出席国际学术会议2.85 万人次,因国(境)外合作研究派遣2 207 人次,划转给境外机构资金2 571 万元、从国外获得科研资金4 083.3 万元,总体看来,高校国际合作研究有一定基础,而研究结果显示高校参加国际会议、派遣科研人员到国(境)外机构开展合作研究对高校基础研究成果产出有正向促进作用。由此建议,强化高校的国际化意识,通过主办或参加国际学术会议,并积极在学术会议上交流论文、报告等方式,加强学校在基础研究领域的国际话语权与影响力,增强学校学术成果的国际传播及交流。通过派遣科研人员到国(境)外机构开展合作研究方式,与世界顶尖高校等相关机构开展实质性国际科研合作,鼓励高校研究人员在不同国家和地区间自由流动。围绕气候变化、能源安全、生物安全、外层空间利用等全球问题,积极参与或牵头组织国际重大科学计划和科学工程,以及通过联合申请国际科研基金,建立联合实验室、跨学科研究中心、国别研究中心等方式,构筑国际基础研究合作平台,拓展和深化与境外机构联合开展重大科研,融入和构建学术跨国型共同体。

注释:

1)如无特别说明,相关数据均是笔者根据2018—2020 年广州市高校科技统计年报汇总分析而得。

2)参照教育部编制的《全国普通高等学校科技统计年报表》,将高校的科技人力资源分为教师技术职务系列人员和其他技术职务系列人员两类职称系列,并分开统计。