粤港澳大湾区绿色低碳转型发展问题研究综述

王安国,余鹏翼

(广东外语外贸大学会计学院,广东广州 510006)

0 引言

由于湾区经济显现出对经济发展强劲的拉动作用,中国积极致力打造全球第四大湾区。1994 年香港科技大学校长吴家玮首次提出了“建设深港澳湾区”的概念[1]。2016 年2 月,广东省政府工作报告正式提出要开展珠三角城市升级行动,打造粤港澳大湾区(以下简称“大湾区”)[2]。2019 年,为进一步明确粤港澳大湾区的战略定位,中共中央出台了《粤港澳大湾区发展规划纲要》(以下简称《纲要》)。《纲要》的发布标志着粤港澳大湾区的建设全面上升为国家战略层面。自2000 年以来“粤港澳大湾区”这一概念以及相关的地理学、法学、政治学、金融学、税收和经济学等领域的问题逐步进入学者们的研究视野,自此,它也成为了学界长期关注的研究话题。与东京、旧金山、纽约等其他湾区城市群不同的是,粤港澳大湾区由广东省珠三角九市和香港、澳门即“9+2”的地理区位构成,具有“一个国家、两种制度、三个关税区、三个法律体系、四个中心城市”的独特之处。由于需要被研究的话题更多更复杂,学界在开展粤港澳大湾区方方面面的研究时增加了学术研究的分散性、复杂性,大量研究是从不同视角、不同领域和不同方法学的多维度进行。从中国知网(CNKI)学术文献数据库查阅可见,以“粤港澳大湾区”为主题的研究始于2008 年,截至2023 年10月已发表论文达9 100 多篇,取得了丰富的研究成果。

成果越多,对既有成果的综述研究就越有必要。由于粤港澳大湾区的研究维度众多,自然地,基于“粤港澳大湾区”研究主题的综述研究也从众多维度展开。其中,刘明等[1]总结性分析了粤港澳大湾区建设的战略目标、发展优势和障碍、重点领域和发展路径、法治环境、政府治理与监管等方面的问题;张宇星等[3]、陈岫[4]、周静等[5]均采用文献计量法分析了粤港澳大湾区当前的研究热点及趋势;李连辉等[6]从香港人民币离岸市场的视角研究了粤港澳大湾区的金融研究主题;姚凤民等[7]梳理了粤港澳大湾区的税收概况及发展态势;张宁等[8]通过知识图谱分析了粤港澳大湾区的土壤污染问题。上述综述性研究成果对学者们深入持续地开展粤港澳大湾区的研究作出了重要贡献,起到了阶段性总结和前瞻性引导作用。

2020 年9 月22 日,习近平主席在第七十五届联合国大会上庄严承诺,中国力争于2030 年前CO2排放达到峰值,努力争取于2060 年前实现碳中和的战略目标(以下简称“‘双碳’目标”),此举为中国下一阶段的生态文明建设指明了方向,对国内各级地方政府的绿色能源转型和低碳经济发展建设起到了引领作用。近年来,国内学界对粤港澳大湾区“双碳”目标下的绿色低碳、碳金融等研究有所增加。对CNKI 数据库进行相关研究主题的初步检索得到文献量近300 篇,已经不适合采用传统的逐篇阅读的研究方法进行综述研究,因而采用专业软件进行文献计量可视化综述。为进一步响应“双碳”目标,同时针对粤港澳大湾区独特治理条件,广东省委、省政府于2022 年2 月15 日出台《关于完整准确全面贯彻新发展理念 推进碳达峰碳中和工作的实施意见》(以下简称《意见》),提出要抓住粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区“双区”建设,携手港澳共建绿色低碳湾区,强调推动粤港澳大湾区在绿色技术创新、绿色金融标准互认和应用、碳交易、碳标签方面的深度合作等要求[9]。在这个政策文件推动下,学术界合理预期,近年将会出现一个针对粤港澳大湾区绿色低碳转型发展的研究高潮。为配合这个研究高潮的到来,对这个研究主题进行综述,以求能对前期研究作一个阶段性的总结,从而对后期研究发挥积极的引导作用。经过检索得知,截至2023 年10 月,尚未有国内学者使用文献计量的可视化方法对粤港澳大湾区低碳问题研究进行综述性分析。因此,基于中国知网现有文献量,运用定性和定量相结合的方式,梳理国内学者现有的关于粤港澳大湾区低碳问题的研究成果,把握该研究领域目前的研究态势、研究脉络和研究热点演化规律,以期为后续学者们的研究提供参考和依据。

1 研究方法

1.1 数据来源

研究数据选取自CNKI 数据库,采用专业检索方式,检索使用的公式是(SU %='粤港澳大湾区' OR SU %='粤港澳' OR SU %='大湾区') AND (SU %='低碳' OR SU %='低碳经济' OR SU %='碳金融' OR SU%='碳达峰' OR SU %='碳中和' OR SU %='碳交易'OR SU %='碳交易市场' OR SU %='双碳' OR SU %='碳排放' OR SU %='绿色发展' OR SU %='绿色转型'OR SU %='碳汇'),检索起始时间不限定。经检索,得到中文检索结果556 个。其中,学术期刊发表的学术论文291 篇,学位论文34 篇,会议论文18 篇,报纸文章161 篇,学术成果2 项。选定在学术期刊公开发表的291 篇论文为分析综述对象,剔除其中内容与本研究范围不吻合的38 篇,最后剩下符合分析要求的253 篇论文作为有效样本。

1.2 研究工具

鉴于样本容量较大,研究过程中难以阅读所有文献进行定性总结归纳分析,因而借助CiteSpace 文献计量可视化分析工具,从发文数量、研究作者、研究合作机构、高被引文献、关键词共现图谱、关键词聚类图谱等方面进行定量特征分析。

2 粤港澳大湾区低碳问题研究的核心力量

2.1 文献发文量分析

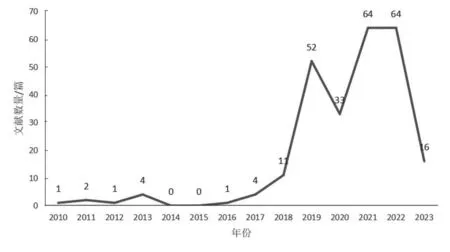

从图1 的文献发文数量统计可见,粤港澳大湾区低碳问题的研究热度总体上呈上升趋势,2020 年发文量略有波动。关于粤港澳大湾区的国内研究,最早公开发表于2010 年;2019 年出台的《纲要》中有35 处提及“生态”、27 处提及“绿色”、15 处提及“低碳”[10],充分表明国家对于大湾区生态文明建设和绿色发展的高度重视,由此引发了学者们关于粤港澳大湾区低碳问题的极大研究热情,自2019 年起相关研究发文量明显上升。在“双碳”目标和中国对于打造世界一流绿色湾区的战略决心推动下,粤港澳大湾区低碳领域问题的研究将可能成为后发力量,存在很大的研究空间,也预期会成为学者们未来在粤港澳大湾区研究的重点对象。

图1 粤港澳大湾区低碳问题的文献发文量年度分布

2.2 作者发文情况分析

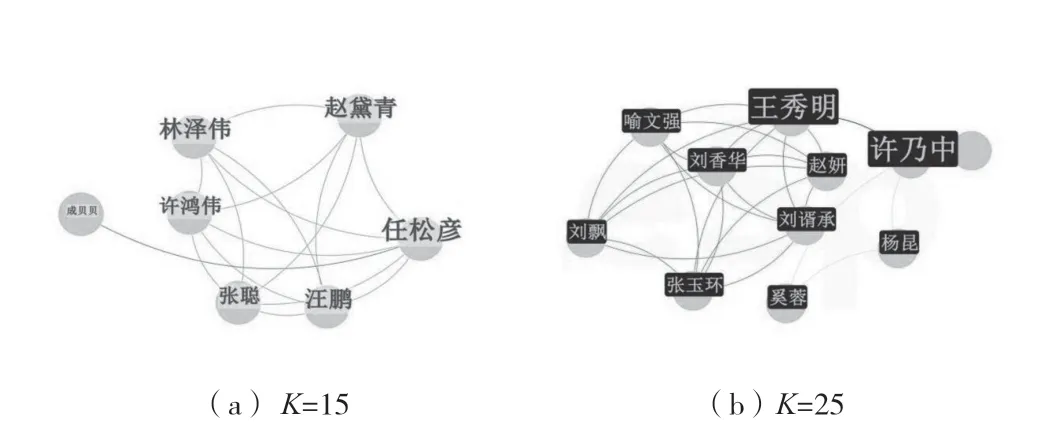

将样本数据导入CiteSpace 软件,设置时间跨度为“2010—2023 年”,G-index 要求的节点数(K值)分别设定为25 和15,从而识别出大湾区低碳问题研究的文献作者合作共现图谱以及核心作者群如图2 所示。其中,K值越大则要求的节点数就越多,网络规模越大则软件的计算量就越大,也说明作者合作网络范围更大;图中文字的大小表示该作者出现的频率,字级越大表明该作者发文量越多。由图2可见,K值取25 时共有142 个节点、166 条连接,网络密度为0.016 6;K值取15 时共有99 个节点、82 条连接,网络密度为0.016 9;发文量在3 篇以上的作者均为7 位,表明粤港澳大湾区低碳领域研究的核心作者并不多。2010—2023 年期间,发文量在3篇以上的作者分别有:汪鹏、任松彦各5篇,林泽伟、赵黛青、许鸿伟各4 篇,张修玉、张聪各3 篇。国内相关研究比较集中的作者群体主要是许鸿伟、汪鹏、任松彦、林泽伟、赵黛青等,从上述作者发表的论文来看,中国科学院广州能源研究所、中国科学院可再生能源重点实验室、广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,以及中国科学院大学之间存在着密切的合作关系;另外一个比较集中的作者群体是王秀明、许乃中、刘香华、赵鹏、龙颖贤、宋巍巍、刘谞承等,他们发表的论文表明,生态环境部华南环境科学研究所和国家环境保护城市生态环境模拟与保护重点实验室这两家机构存在密切的合作关系。除此之外,其他作者大部分以个人学术研究为主,缺乏紧密的科研学术合作队伍。因此,国内还应该加强粤港澳大湾区低碳问题研究的学术交流和合作空间,加快推进增强粤港澳大湾区绿色经济、绿色低碳领域的研究力量。

图2 基于不同K 值的粤港澳大湾区低碳问题相关研究作者共现情况

2.3 研究机构发文情况分析

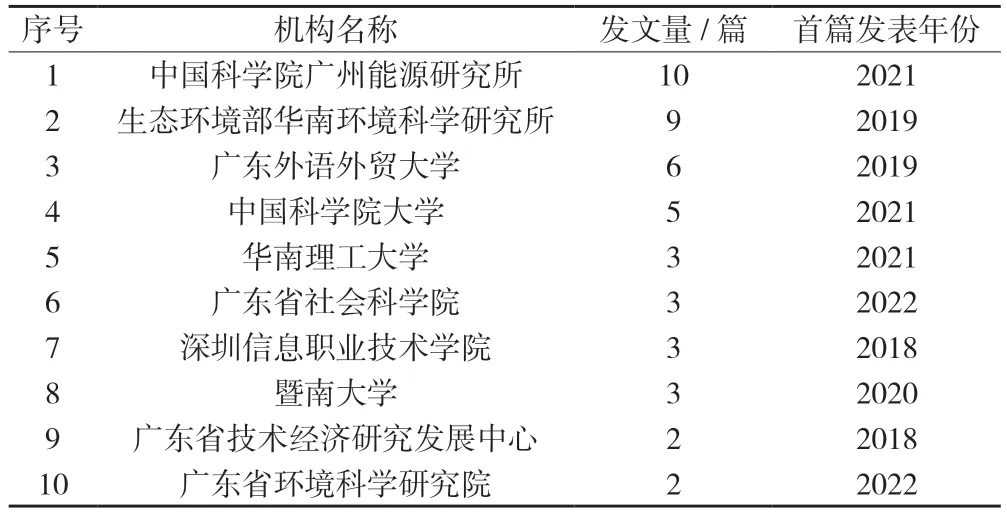

在CiteSpace 软件中选择节点类型为合作机构,设置时间参数为“2010—2023 年”,G-index 的K值分别设定为25 和15,从而得出大湾区低碳问题研究的文献研究机构共现图谱和机构发文量情况分别如图3 和表1 所示。结果显示,当K值取25 时,广东省地质调查院、中国地质科学院力学研究所、中国地质科学院岩溶地质研究所、广州市地质调查院、广州市城市规划勘测设计研究院、中国地质调查局广州海洋地质调查局之间存在合作关系;当K值取10 时,结果显示中国科学院广州能源研究所/中国科学院可再生能源重点实验室、中国科学院大学、中国科学技术大学工程科学学院、广东省环境科学研究院等存在合作关系。机构发文量方面,把二级研究机构进行合并可得,中国科学院广州能源研究所(含中国科学院可再生能源重点实验室、广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室)共发文10 篇,其中包括许鸿伟等[11]、汪鹏等[12]、伊文婧等[13]多篇高被引论文;生态环境部华南环境科学研究所共发文9 篇,其中也有不少高被引论文,如许乃中等[14]、张智胜等[15]的研究。排名前10 位的发文机构主要以大湾区内本土机构为主,且研究机构主要是高校、科研院所。

表1 排名前10 位的粤港澳大湾区低碳问题研究机构

图3 基于不同K 值的粤港澳大湾区低碳问题相关研究机构共现情况

2.4 高被引文献分析

对高被引论文的分析可以识别出被学界关注的重点文章,从而帮助我们发现研究过程中重要的节点,厘清该领域的研究脉络。采用国际流行的普莱斯公式定义高被引论文,即:

被引次数≥M的论文则为高被引论文[16],据此计算得出在本研究中,被引次数大于等于6 次的论文为高被引论文。样本中,高被引论文共有26篇,占样本论文总数的10.3%,其中有20 篇为中文社会科学引文索引(CSSCI)或中国科学引文数据库(CSCD)核心来源期刊;总被引频次共为470 次;发表在2022 年的有4 篇,2021 年有9 篇,2020 年有4 篇,2019 年有7 篇以及2013、2018 年各有1 篇,在一定程度上说明越晚发表的文章水平更出色,研究成果的价值较高,是该领域研究的重要文献。高被引论文的研究主题涉及以下4 个方面:

一是粤港澳大湾区绿色转型发展研究。如许乃中等[14]学者从创新的角度探讨了绿色转型发展;张峰等[17]学者使用了制造业绿色竞争指数来测度大湾区绿色转型发展;曹靖等[18]学者以大湾区为例研究了城市创新投入对绿色经济的增效作用;张震等[19]学者从体制建设的角度解析了大湾区经济高质量发展的原因;方秋水等[20]从交通体系信息化建设这个独特的视角研究大湾区绿色转型发展;杨阳[21]认为绿色发展一定是经济与生态双赢的发展模式;梁枢[22]从马匹运动产业这个细微且独特的视角研究了大湾区绿色转型发展;万军等[23]相信美丽大湾区的建设需要大家坚持共保共享绿色发展的理念;李敏稚等[16]从绿色城市设计的策略体系出发,以大湾区城市群为例探讨了大湾区城市建设得失。

二是粤港澳大湾区低碳研究。如许鸿伟等[11]从电力部门低碳转型后对产业部门的影响出发,研究了大湾区低碳建设可能对产业部门的冲击;汪鹏等[12]使用了可计算一般均衡模型(CGE)并在电力经济基础上研究了大湾区的绿色低碳转型发展;伊文婧等[13]深入探索了大湾区低碳经济的现状和潜力;张卓群等[24]使用定量研究方法,将大湾区放到中国大背景下,通过比较分析法研究了相关各地区的碳排放差异以及这种差异动态演进和收敛性;何景师等[25]从物流业发展的角度研究了大湾区碳排放约束对经济的影响;钟薇薇等[26]使用面板数据和多聚类视角研究了碳达峰背景下广东省以及大湾区实现环境与经济双赢的可行性路径;李晓江等[27]从大湾区碳排放空间特征出发提出了大湾区碳中和的具体策略;汪晗等[28]采用泰尔指数法,从碳生产率角度为大湾区低碳经济转型提供新思路;卞勇[29]从实现碳中和视角论述大湾区低碳发展。

三是粤港澳大湾区生态环境的研究。如许乃中等[30]调查研究了碳控排背景下如何继续保护好大湾区生态环境;张智胜等[15]采用中外对比的方法研究了大湾区环境保护面临的压力和对策;吴隽宇等[31]从生态碳储值的角度研究了大湾区生态;张鹏飞等[32]研究了电力系统转型过程中生态系统面临的压力和适应性问题。

四是粤港澳大湾区碳金融研究。如李江涛等[33]研究了大湾区绿色金融的生态效应;傅京燕等[34]研究了绿色债券对大湾区转型发展的助力作用;贾瑛瑛[35]研究了“双碳”背景下商业银行从金融角度的发力点;王信[36]探讨了绿色金融对“双碳”目标助力的现状和前景。

3 大湾区低碳问题研究热点

3.1 关键词共现分析

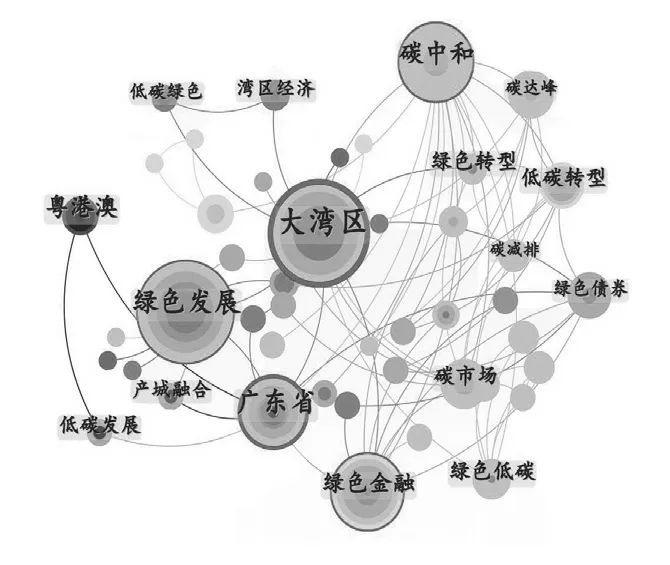

将样本论文数据导入CiteSpace 软件,设置出现频率在2 次以上的关键词,识别出大湾区低碳问题研究的关键词共现图谱(见图4)。其中,节点圆圈大小代表关键词出现的频次;连线代表关键词之间的关联度。可见,围绕大湾区低碳发展这个研究中心的主要关键词有“大湾区”“绿色发展”“绿色金融”“碳中和”“广东省”“粤港澳”“碳达峰”“碳市场”“湾区经济”“低碳转型”“绿色转型”“碳减排”“绿色低碳”“绿色债券”等14 个,其中介中心性分别为0.40、0.15、0.11、0.16、0.28、0.06、0.01、0.04、0.05、0.03、0.03、<0.01、0.09、0.02,除了“碳减排”,其他关键词的中介中心性均大于0.01,说明上述研究主题在大湾区低碳问题研究中的重要性,也是学者们广泛关注的研究热点。

图4 粤港澳大湾区低碳问题研究关键词共现图谱

3.2 关键词聚类分析

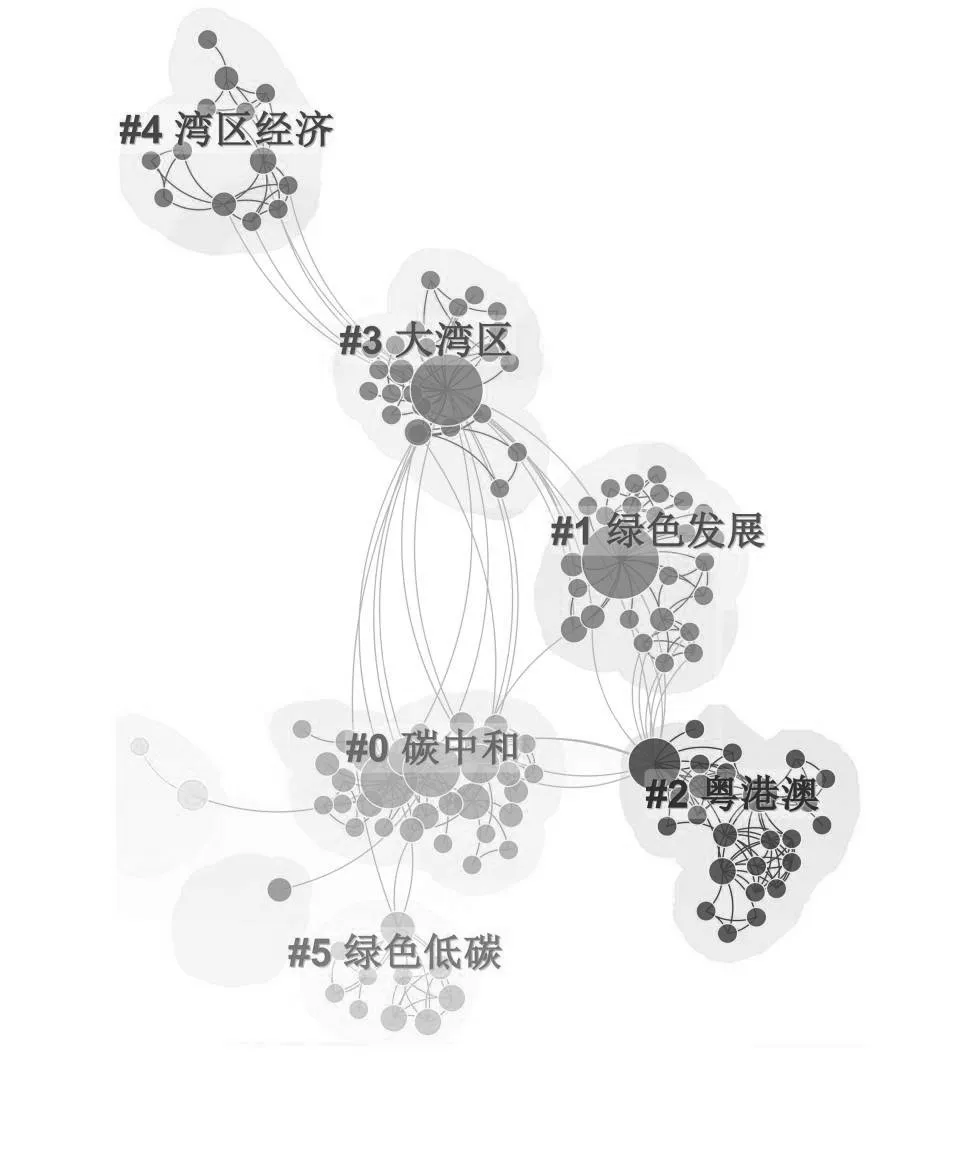

为了更深入分析粤港澳大湾区低碳问题研究的热点问题,在关键词共现分析基础上识别出关键词聚类图谱,将CiteSpace 软件参数节点类型设置为关键词,采用对数似然算法对高频次关键词进行聚类分析。如图5 所示,聚类模块值和聚类平均轮廓值的综合结果为0.886 7,说明本次聚类结果是科学、合理且可信的。基于粤港澳大湾区低碳问题研究总共得到六大聚类,分别是#0 碳中和、#1 绿色发展、#2 粤港澳、#3 大湾区、#4 湾区经济、#5 绿色低碳,各聚类下还包括其他关键词的子聚类。

图5 粤港澳大湾区低碳问题研究关键词聚类图谱

(1)聚类#0碳中和。其子聚类包括“碳排放”“路径”“低碳转型”“电力传输”等主要关键词。中国于2020 年提出了“双碳”目标,李晓江等[27]、卞勇[29]、王玉明[37]等诸多学者在2021 年开展了粤港澳大湾区碳中和策略研究,分别分析了大湾区的碳排放空间特征、碳排放及减排措施。围绕电力系统低碳转型问题,汪鹏等[12]、许鸿伟等[11]、张鹏飞等[32]通过构建粤港澳大湾区动态CGE 模型、设计碳中和情景等,评估“双碳”目标下电力系统低碳转型的宏观和微观影响。

(2)聚类#1 绿色发展。其子聚类包括“低碳城市”“碳达峰”“国际治理”“国际湾区”等主要关键词。随着粤港澳大湾区的发展,其城市生态文明建设、绿色低碳发展、国际湾区治理以及国际湾区高质量发展等有关问题受到学者们关注。许乃中等[14]以绿色低碳的技术工程体系、发展评价体系、生产生活体系和区域合作机制为研究对象,提出了粤港澳大湾区绿色低碳发展、打造生态宜居低碳城市的对策建议;有研究提出了以制度创新推动粤港澳大湾区绿色低碳发展的建议[38],得到了生态环境部的采纳,并将开展大气污染物和温室气体排放协同控制相关标准的研究探索;王玉明[37]从规划引领、政策驱动、立法支持、制度推动、科技支撑、协同推进等举措提出全面推进创建粤港澳大湾区国家级碳达峰碳中和引领示范区的建设。

(3)聚类#2粤港澳。其子聚类包括“城市群”“广东省”“广州市”“绿色发展理念”“碳市场”“高质量发展”等关键词。这个聚类主要包括张良卫等[39]从城市群角度的研究,刘华军等[40]、张晓浩等[41]、万军等[23]从绿色发展角度的研究,以及张震等[19]、尹海丹[42]从高质量发展角度的研究。

(4)聚类#3 大湾区。其子聚类包括“湾区经济”“绿色低碳”“发展障碍”等主要关键词。学者自2018 年开始关注研究该主题,相关文献最多,有近60 篇。如伊文婧等[13]探讨了粤港澳大湾区绿色低碳发展的潜力,提出了未来粤港澳大湾区发展要注重促进城市间形成良好的绿色低碳产业分工并构建绿色低碳城市群;汪晗等[28]利用泰尔指数测度了粤港澳大湾区碳生产率的差异,分析了“一国两制”对大湾区碳生产率差异的影响;林家宜等[43]从法规、政策、科研投入、低碳技术等方面分析粤港澳大湾区低碳经济发展的制约因素,提出了大湾区低碳经济发展的长期目标和对策;刘敏[44]提出了粤港澳大湾区绿色低碳产业创新人才开发路线图。此外,也有学者从国际湾区的视角探讨了大湾区绿色低碳发展对策和经验启示,如张智胜等[15]、赵秀娟[45]等的研究。

(5)聚类#4 湾区经济。该子聚类包括“交通运输”“低碳经济”“新能源”“新发展理念”等关键词。主要研究成果有张丽[46]、梁建伟等[47]关于大湾区交通物流的研究;许江风[48]关于大湾区能源政策的研究;王璇[49]关于大湾区绿色发展理念教育的研究;李富荣等[50]关于新发展理念如何与大湾区发展战略耦合的研究。

(6)聚类#5 绿色低碳。其子聚类包括“煤电企业”“转型路径与模式”“碳减排”“碳约束”“低碳”“绿色债券”“创新”等主要关键词。胥爱霞[51]、陈绍晴等[52]学者分别对粤港澳大湾区的煤电企业、能源企业、物流业、航运业、城市交通、居民生活等的低碳转型路径与发展模式进行了相关分析研究。另有学者研究了能源供应、能源消费以及能源体系建设的低碳发展措施[53]。李江涛等[33]通过分析大湾区珠三角九市经济增长对生态环境的主要影响因素,验证了绿色金融发展对环境污染治理的影响。傅京燕等[34]提出了以绿色债券助力推动大湾区产业低碳转型的思路。何杰[54]总结了深圳绿色金融体系,以及深圳绿色债券相关支持政策。

4 大湾区低碳问题研究的演进变化趋势

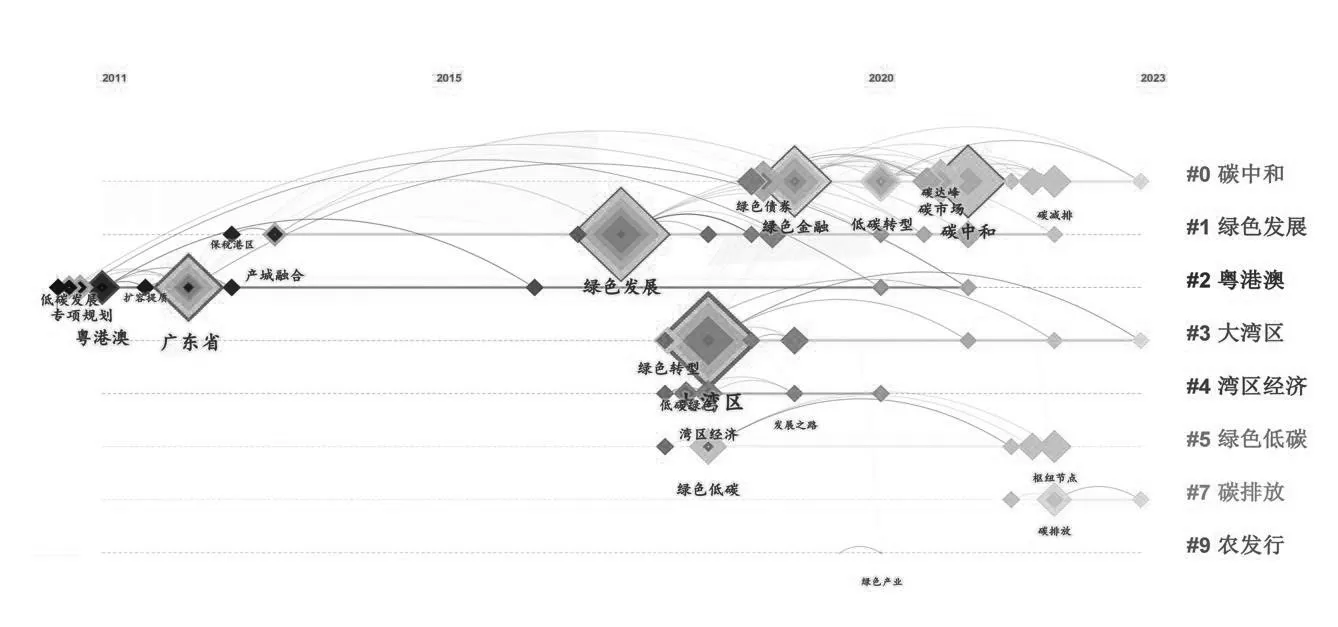

借鉴马少珍[55]、钟伟金等[56]的研究,将样本数据导入CiteSpace 软件,节点类型设置为关键词,运用timeline 功能得出大湾区低碳问题研究关键词的时趋图如图6 所示。时间线图谱能较清晰地展示出大湾区低碳问题研究的演进过程,结合以上对大湾区低碳问题的研究热点内容分析,进一步分析得出近年来粤港澳大湾区低碳问题研究热点的发展趋势。从演化路径分析可知,相关研究的演进阶段主要分为5 个阶段:第一阶段主要是探讨大湾区绿色低碳发展机遇,助力大湾区经济发展的研究;第二阶段是大湾区能源低碳转型研究;第三阶段是大湾区实现碳达峰碳中和目标的路径与模式研究,以及大湾区绿色金融发展研究;第四阶段是大湾区的碳排放、碳减排研究,并且对区域内电力系统低碳转型问题进行了深入研究;第五阶段是针对大湾区物流业、航运业、城市交通、居民生活等各领域的低碳发展路径、治理对策的研究。特别是在第三、第四阶段,主要集中在2021—2022 年期间,产出了较多有学术影响力的成果,且高被引文献也主要集中在这些时期,为大湾区绿色低碳转型作出了重要的贡献。从以上研究趋势来看,粤港澳大湾区的绿色低碳、绿色金融、碳达峰碳中和及相关领域的低碳问题仍将是学者们的未来研究热点。

图6 粤港澳大湾区低碳问题研究关键词时间线图谱

5 结论与建议

5.1 研究结论

本研究以定量和定性分析方法对粤港澳大湾区低碳问题的相关文献进行可视化研究,归纳梳理了大湾区低碳问题研究的核心力量、研究热点以及研究演进趋势,得出以下结论:

在发文量方面,大湾区低碳问题研究文章数量整体呈上升趋势,但仅占“粤港澳大湾区研究”主题(9 100 篇)的0.32%,学术成果总体还不是太多。从发文时间段来看,自2019 年、2020 年出台《纲要》和提出“双碳”目标政策后,2021—2022 年的发文量迅速上升,说明关于粤港澳大湾区绿色低碳转型问题研究与相关政策相吻合,目前该研究领域主要处于学科发展初期,预期未来该研究主题将成为大湾区研究的后发力量和研究焦点,因而还有很大的研究空间。

在研究作者和研究机构方面,聚集大湾区低碳问题研究的核心作者和研究机构主要来源于粤港澳大湾区,相关合作群体以同一研究机构或相同研究性质机构为主,跨机构、跨领域合作很少,跨区域、跨学科等作者和机构之间的学术交流和合作还有待加强。

在高被引文献方面,关于大湾区低碳问题研究的高被引论文占“粤港澳大湾区研究”主题总发文量的10.3%,2021 年、2022 年论文被引频次较高,在一定程度上说明该时期的学术研究水平较出色,重点围绕大湾区绿色低碳及绿色金融发展对策、“双碳”的实现路径、低碳能源转型等方面的研究,为其他学者的相关研究提供了重要的研究基础和指导。

在研究热点方面,大湾区低碳问题研究主要关注的热点问题包括:(1)大湾区绿色经济发展、生态文明建设与环境治理;(2)大湾区实现碳达峰碳中和的路径;(3)大湾区绿色低碳、绿色金融发展模式;(4)大湾区能源低碳转型,促进碳减排方策;(5)大湾区各产业领域低碳创新模式等重点领域的研究。

在研究演进趋势方面,大湾区低碳问题研究的内容不断延伸,早期主要研究焦点是以绿色发展促进大湾区经济发展为主题,随着相关政策影响,相关研究从经济领域逐步扩展到绿色低碳、能源低碳转型、碳达峰碳中和、绿色金融、碳减排以及各产业领域低碳问题的研究,研究学科范围涉及环境科学、经济体制、金融、工业经济等,特别是2021 年之后积累了较多有影响力的研究成果,但整体来看,更具有学术研究价值的成果还有待产出。

5.2 建议

总体而言,关于粤港澳大湾区低碳问题已经取得一些初步研究成果,但研究的广度和深度还不足,建议在粤港澳大湾区“双碳”目标指引下,结合《纲要》和广东省《关于完整准确全面贯彻新发展理念推进碳达峰碳中和工作的实施意见》(以下简称《实施意见》)加强相关研究。

(1)从《纲要》中看到,中央政府对于粤港澳大湾区绿色低碳转型发展建设是立足于生态文明建设这个高度来规划的,但目前大多数研究成果都只讨论了这个战略中的某一部分或者某一领域,因此值得在未来深入研究的还有以下方面:一是《纲要》提倡用最严格的生态环境保护制度来保护粤港澳大湾区的环境,这个环境保护的制度设计非常有研究价值;二是《纲要》提出要从空间格局、产业结构、生产方式、生活方式的角度形成节约资源和保护环境的全方位发展态势,如何从这4 个维度共同形成一个全方位的绿色转型发展态势,很值得探讨;三是《纲要》强调要通过加强环境保护和治理提升生态环境质量,具体手段是什么、高质量的生态环境标准怎么制定等,都值得研究;四是实现绿色低碳循环发展、加快低碳技术研发、挖掘温室气体减排潜力等是低碳话题的核心内容,也值得大力挖掘;五是创新绿色低碳发展模式、推动制造业智能化绿色化发展、推动大湾区开展绿色低碳发展评价、力争碳排放早日达峰、建设绿色发展示范区等,有待研究探索;六是先进节能低碳环保技术研发,清洁低碳、安全高效的能源体系建设,以及加快节能环保与大数据、互联网、物联网的融合研究;七是绿色低碳生活、碳普惠制和碳标签推广等的深度研究。

(2)根据广东省委、省政府的《实施意见》来看,广东省提出要携手港澳共建绿色低碳大湾区,并强调要加快粤港澳大湾区绿色技术银行建设、建立健全粤港澳三地应对气候变化联络协调机制以及推动大湾区在绿色技术创新、绿色金融标准互认和应用、碳交易、碳标签等方面的深度合作等,然而文献检索分析发现,基于上述领域的相关研究相当缺乏,未来研究可聚焦于以上角度。

(3)从整体研究情况来看,目前研究粤港澳大湾区绿色转型发展的相关文献不到300 篇,因此,建议加大关于大湾区绿色低碳转型的研究力度,多出该领域研究成果。从研究作者和机构方面可见,缺乏跨学科的学者、作者之间的深度融合,建议组建粤港澳大湾区低碳问题研究联盟机构,促进粤港澳三地的跨学科合作研究。另外,从关键词共现和聚类图谱发现,研究层次和视角呈切割化、单一化特征,对大湾区整体性的绿色低碳转型问题研究不足,因此,建议加快推进大湾区关于碳主题(包括碳达峰、碳中和、碳市场、低碳转型、碳排放和碳减排等)和绿色主题(包括绿色发展、绿色金融、绿色低碳、绿色转型、绿色债券等)的相关研究。