基于废水减排的黄河流域城市偏向性技术进步时空演进趋势研究

蒋裕雨,郭淑芬

(1.山西财经大学资源型经济转型发展研究院;2.山西财经大学公共管理学院,山西太原 030006)

0 引言

2021 年中共中央、国务院印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》明确指出,黄河流域最大的矛盾是水资源短缺,最大的问题是生态脆弱,提出要加强水资源节约集约利用和强化环境污染系统治理。水资源和水环境在黄河流域生态保护和高质量发展中的作用不可忽视。面对黄河流域内环境污染积重较深、水质总体差于全国平均水平等突出的生态环境问题,废水排放减量化是提高流域水质、实现“一泓清水入黄河”的重要途径之一,而减少流域内的废水排放有赖于水资源相关的技术进步。为判别黄河流域的技术进步在产出结构中是否倾向于减少废水排放,本研究在偏向性技术进步的分析框架下展开研究。

现有关于偏向性技术进步的研究大多聚焦在资本、劳动、能源和数字等投入要素,如姚毓春等[1]、李小平等[2]、蔺鹏等[3]、张思思等[4]、柏培文等[5]的研究。在基于水的偏向性技术进步研究视角下,李静等[6]考虑水资源和水环境双重约束下的技术进步偏向性问题发现,中国技术进步偏向性的地区差异明显;许佑江[7]以黄河流域为研究对象,对节水偏向性技术进步的时空演进及影响因素进行研究。但总体而言,目前基于废水减排的偏向性技术进步研究还尚不多见。考虑到城市是人才、资本等创新要素的集聚地,本研究以黄河流域97 个城市为空间研究单元,构建包含工业废水排放的偏向性技术进步指标体系,判别黄河流域是否发生偏向于废水减排的技术进步,并考察黄河流域总体及上中下游区段城市废水减排偏向性技术进步的动态演进、空间差异及收敛性,以厘清黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的时空演进过程,为黄河流域生态保护和高质量发展政策优化提供启示。

1 文献综述

Hicks[8]首次提出“偏向性技术进步”的概念,并根据技术进步方向将其分为资本、劳动以及中性3 种技术进步。在此基础上,Acemeoglu[9]将偏向性技术进步内生化,将引起某种要素的边际生产率变化的技术进步称为“要素增强型技术进步”,引起某种要素的边际替代率变化的技术进步称为“要素偏向型技术进步”。中国国内学者对偏向性技术进步的研究较为丰富,大多集中于基于资本、劳动和能源等投入要素的工业偏向性技术进步。例如,姚毓春等[1]研究发现工业部门的技术进步朝偏向于资本的方向发展,并主导着工业部门要素收入份额的变化路径;而郑江淮等[10]发现2011 年以后中国工业行业的技术进步由资本偏向转变为劳动偏向。在技术进步与能源强度的关系中,王班班等[11]将技术进步按照来源划分为R&D、进口、出口、外商直接投资(FDI)水平溢出等6 种技术进步,并指出有偏技术进步的要素替代效应是技术进步影响能源强度的主要渠道。

水作为一种重要的生产要素,有学者将其作为投入要素纳入偏向性技术进步的分析框架中,研究技术进步是否偏向于节约水资源[12],但关注技术进步是否偏向于减少废水排放的研究较为缺乏。在偏向性技术进步的测度方面,现有研究以参数法为主,多使用CES 生产函数来估算偏向性技术进步指数并据此判断技术进步的偏向性,如王晶晶等[13]的研究。李静等[6]、黄庆华等[14]、杨翔等[15]学者还利用非参数法进行指数求解,通过构建非径向距离的方向距离函数,并利用数据包络分析法(DEA)分解出投入与产出导向的偏向性技术进步指数。

以上文献对基于水的偏向性技术进步的深入研究具有重要价值,但在以下方面有待于研究深化:一是当前关于偏向性技术进步的研究多聚焦于国家层面,对重大区域层面的研究较少;二是现有研究极少涉及基于水的技术进步偏向性问题,且较少考虑到技术进步的废水减排效应;三是对较大空间尺度内区域的偏向性技术进步不平衡分析研究尚不多见。

2 研究方法和数据来源

2.1 SBM 方向距离函数模型

本研究使用非参数的DEA 方法来测度偏向性技术进步,选用非径向的超效率(SBM)方向距离函数测算Malmquist-Luenberger 指数,参考Färe 等[16]的研究,使用DEA-Malmquist 指数分解法来测算黄河流域各城市的废水减排偏向性技术进步,并运用Weber 等[17]的技术进步偏向判别原则分析技术进步的产出偏向性。

借鉴Fukuyama 等[18]的研究,将工业废水排放量作为SBM 方向距离函数中的非期望产出。其中期望产出记作Y,非期望产出记作B,则方向距离函数为:

式(1)(2)中:g为投入与产出的方向向量;s为投入与产出的松弛向量;由于方向向量始终为正数,sx为投入冗余的量,sy为期望产出不足的量,sb为非期望产出过多的量。

2.2 Malmquist-Luenberger 指数分解

Malmquist-Luenberger 指数可将全要素生产率(MI)分解为技术进步(TC)和技术效率(EC)。如果存在非中性的技术进步,可根据Färe 等[16]的研究进一步将TC 指数分解为投入导向的偏向性技术进步(IBTC)、产出导向的偏向性技术进步(OBTC)和规模技术进步(MATC)。即

2.3 技术进步偏向性的判别原则

本研究将产出导向的偏向性技术进步称为“废水减排偏向性技术进步”,在此基础上,结合Weber 等[17]提出的技术进步偏向性判别原则,分析黄河流域技术进步的实际产出偏向。废水减排偏向性技术进步的具体偏向性,可以综合当期与前一期的产出组合大小以及OBTC 的大小来判断,具体判别原则见表1。其中,产出组合中的yb表示非期望产出,yg表示期望产出。

2.4 偏向性技术进步的空间分析

(1)核密度估计法。核密度估计法可以通过密度曲线来反映黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的分布特征,能够具体反映偏向性技术进步的大小、极化程度以及同一区域内的差异程度,由此能够呈现出黄河流域总体及上中下游区段的城市废水减排偏向性技术进步的动态演进过程和不同区段的变化差异。

(2)Dagum 基尼系数及子群分解法。Dagum 将基尼系数分为区域内差异、区域间差异和超变密度差异。通过计算区域内差异来分析黄河流域总体及上中下游区段的城市废水减排偏向性技术进步的空间差异。

(3)σ收敛和绝对β收敛法。σ收敛是指偏向性技术进步的离散程度随着时间推移呈现下降趋势。通过测算偏向性技术进步的变异系数来考察σ收敛,如果变异系数随时间推移呈现下降趋势则存在σ 收敛,反之则不存在σ收敛。绝对β收敛是指各地区的偏向性技术进步随着时间推移,最终会向各自的稳态水平趋近。借鉴Miketa 等[19]的研究,采用面板数据双向固定效应方法进行绝对β收敛检验,该方法同时控制地区效应与时间效应,既考虑了各地区不同的稳态水平,也考虑了地区稳态水平的时变效应。偏向性技术进步的绝对β收敛模型形式如下:

2.5 指标体系及数据来源

在水资源短缺与水质较差的水情下,黄河流域的经济活动强度要与地区的水资源承载能力和水环境承载能力相匹配,从而兼顾水环境效益与经济效益。因此,在构建废水减排偏向性技术进步指标体系时,不仅要将水这一重要生产要素作为投入要素之一,而且应当考虑生产过程中关于水的非期望产出。考虑到数据的可得性和合理性,将水资源消耗量、劳动力和资本存量作为投入要素的指标层。在产出变量的指标层方面,设置地区生产总值(GDP)为期望产出指标;由于工业废水是水资源污染的重要来源之一,还将工业废水排放量作为非期望产出指标。废水减排偏向性技术进步评价指标体系见表2。

表2 废水减排偏向性技术进步指标体系

借鉴陈明华等[20]对黄河流域的城市选取及上中下游的流域划分,选取黄河流域97 个城市作为研究样本,研究分析2010—2020 年黄河流域城市废水减排偏向性技术进步情况。研究数据主要来源于《中国城乡建设统计年鉴》《中国城市统计年鉴》和国泰安CSMAR 数据库、EPS 数据库以及各样本城市统计年鉴。通过测算废水减排偏向性技术进步,分析黄河流域技术进步的实际产出偏向,从而识别黄河流域是否发生偏向于废水减排的技术进步。表3 为废水减排偏向性技术进步投入产出指标的描述性统计结果。

表3 指标描述性统计结果

3 黄河流域城市基于废水减排的偏向性技术进步现状分析

3.1 废水减排偏向性技术进步测算结果分析

如图1 所示,除2013 年和2014 年外,黄河流域全要素生产率始终大于1,说明整体上黄河流域全要素生产率处于不断增长的态势。从TC、EC 和MI 指数的变化趋势来看,TC 指数与MI 的走势基本保持一致,且在2015 年后二者的增长速度在波动中不断提高,说明黄河流域全要素生产率的增长主要由技术进步驱动;EC 指数均小于1.020,说明黄河流域技术效率呈现下降趋势且没有发生明显改善,技术效率阻碍了全要素生产率的进一步增长。进一步地,将技术进步TC 指数分解为OBTC、IBTC 和MATC 来看,OBTC 与IBTC 均大于1,说明OBTC和IBTC 共同推动了技术进步和全要素生产率的增长;MATC 曲线整体处于OBTC 和IBTC 的上方,说明在当前的经济发展阶段中,相较于投入和产出导向的偏向性技术进步,技术规模变化对技术进步乃至全要素生产率的影响更大。

图1 黄河流域全要素生产率及其分解指数年度变化

具体来看,黄河流域的城市废水减排偏向性技术进步指数均值基本都大于1,仅有17.5%的城市的OBTC 指数均值略小于1,其中最大值为庆阳市的1.071 0,最小值为陇南市的0.993 1(见表4),说明流域内城市的废水减排偏向性技术进步发展速度呈现稳定且缓慢增长的态势。在黄河流域九省区中,山东省和陕西省的各年份OBTC 指数几乎都大于1,反映出这两个省份对废水减排偏向性技术进步的重视程度相对其他省份较高。

表4 2010—2020 年黄河流域城市废水减排偏向性技术进步指数均值

3.2 黄河流域城市基于废水减排的技术进步偏向性分析

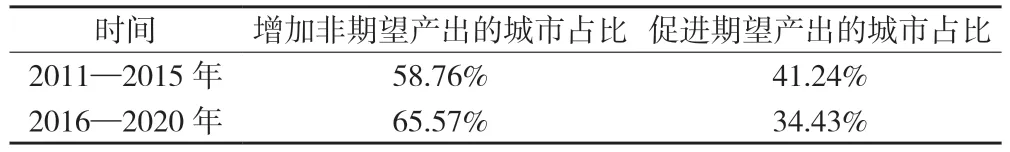

根据所测度出的城市废水减排偏向性技术进步指数,结合技术进步偏向性的判别原则,识别出黄河流域总体及上中下游区段技术进步的产出偏向。本研究中涉及的两类产出为地区生产总值和工业废水排放量,黄河流域总体及上中下游区段促进期望产出和增加非期望产出的城市占比分别如表5 和表6 所示。总体来看,黄河流域尚未发生偏向于废水减排的技术进步,这在很大程度上是由于黄河流域作为全国重要的能源基地,沿河集中分布了煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等高耗水高污染行业,工业企业生产规模逐年扩大导致了工业废水排放量的不断增加;同时,由于流域内绿色技术发展水平较低、企业生态环境保护意识薄弱,工业企业偏向于节约购入清洁技术、运行与维护污水处理设施、购入工业废水循环利用设备的成本,更加注重短期经济利益的最大化,而忽略了保护水环境的社会责任。从总体变化趋势来看,两个时期增加非期望产出的城市占比均超过50%,且由2011—2015 年间的58.76%增加到2016—2020 年间的65.57%,这表明在2016—2020 年间,黄河流域工业企业对水环境保护的重视程度有所下降,相关水环境规制对其约束力度不足,偏向性技术进步发挥的废水减排效应不明显。

表5 黄河流域促进期望产出和增加非期望产出的城市占比

表6 黄河流域分上中下游区段促进期望产出和增加非期望产出的城市占比

从上中下游区段的技术进步偏向性来看,各区段的技术进步偏向与黄河流域整体一致。其中,上游区段偏向增加非期望产出的城市占比维持在60%左右,而后占比呈现出明显的下降趋势,说明在研究期后期黄河流域上游城市的经济活动偏向于减少废水排放,可能的原因是上游城市加大了对工业企业的污水监管力度,同时推动废水减排技术的发展,使得水环境问题得到缓解;中游区段在2011—2015 年间偏向增加非期望产出的城市占比较低,但在2016、2017、2020 年这3 个年份出现占比大幅上升的情况,原因可能是中游区段是中国重要的重化工能源区,中游城市工业企业的工业废水处理难度大,同时高污染行业的绿色技术发展不完善,因此中游城市的工业企业偏向于使用仅增加经济效益而非减少废水排放的技术,从而节约工业生产中的技术投入成本;下游区段的城市废水减排偏向性技术进步变化较大,偏向增加非期望产出的城市占比由2010 年的63.6%增加到2020 年的75.8%,这可能是由于河南省与山东省逐步加大发展工业的力度,工业废水排放量随着工业开发强度的不断提高而增加,因此从整体来看下游区段的技术进步偏向增加非期望产出的城市占比是增加的。黄河流域上中下游区段的城市占比变化,反映了随着时间变化各区段内城市基于废水减排的技术进步偏向变动情况,由此可见,上中下游各区段增加非期望产出的偏向明显,均未发生偏向于废水减排的技术进步。

4 黄河流域城市基于废水减排的偏向性技术进步的时序特征

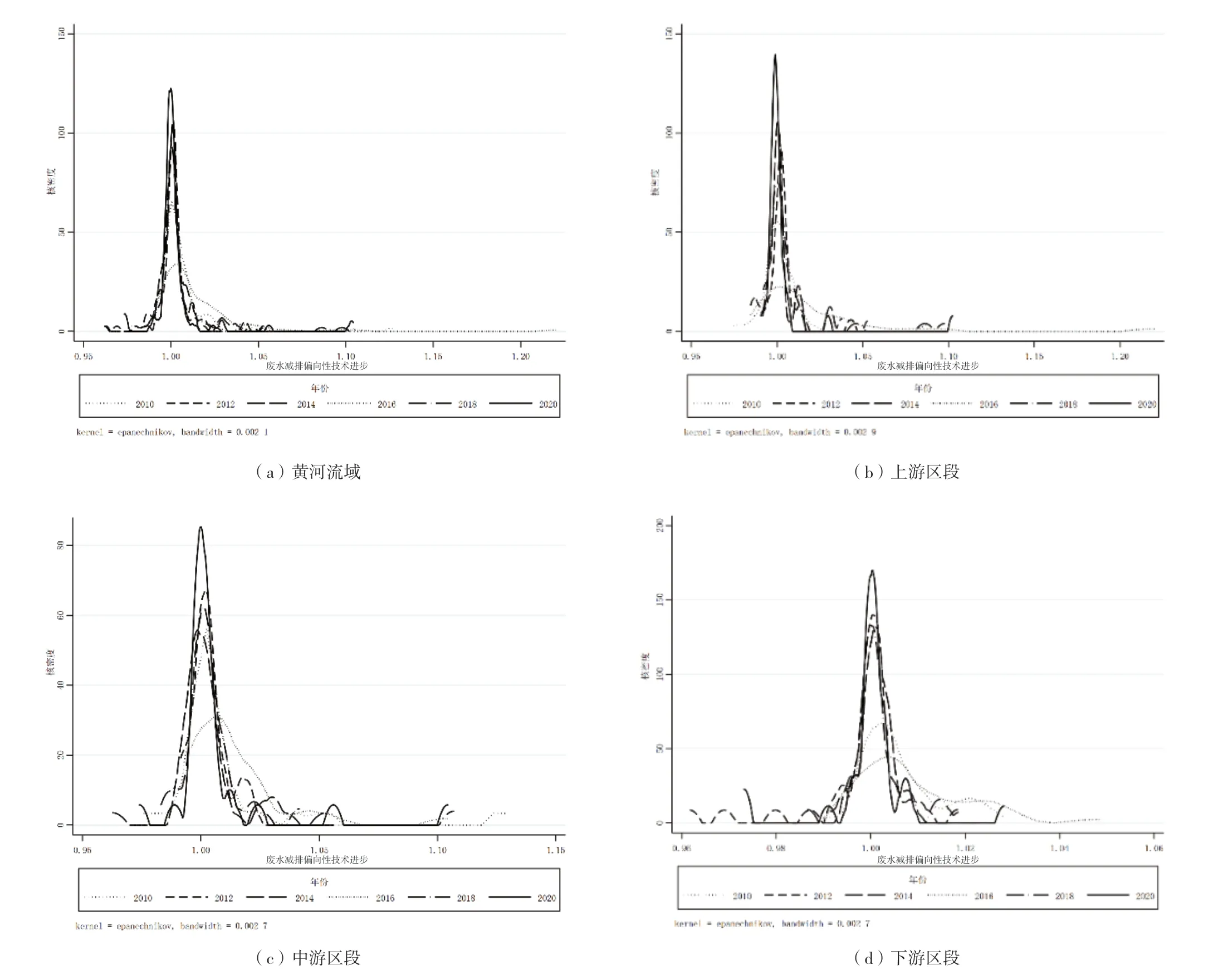

2010—2020 年黄河流域总体及上中下游区段城市的废水减排偏向性技术进步的时间动态演进结果如图2 所示。具体特征如下:

图2 2010—2020 年黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的时间动态演进

就黄河流域总体来看,各年份废水减排偏向性技术进步均集中于1 附近,核密度曲线呈现“曲线先右移后左移,主峰值先降后升,带宽先增后减”的特征,说明研究期内流域内城市废水减排偏向性技术进步取得了一定成效,但后期由于经济发展的压力较大、保护水环境的相关政策实施难度较大,废水减排偏向性技术进步发展进程缓慢。具体来看,2010—2013 年,曲线右移、主峰值呈上升态势、带宽变化不明显,说明集中分布程度提高,废水减排偏向性技术进步取得成效;2014—2015 年,主峰值降低至50 以下、带宽明显增加且细长右拖尾的特征明显,说明流域内城市间的废水减排偏向性技术进步差距拉大,且存在部分城市的废水减排偏向性技术进步显著高于其他城市的情形;2016—2020 年,曲线左移、主峰回升至100 以上、带宽不断减小,说明流域内城市间的废水减排偏向性技术进步的绝对差异不断减小,发展的不平衡程度有所降低,但曲线左移体现出废水减排偏向性技术进步对全要素生产率的贡献程度有所降低。

在黄河流域上游区段,废水减排偏向性技术进步位于1 左侧的城市极少,大多分布在1 及1 的右侧。具体来看,2010—2014 年,曲线先右移再左移、主峰值呈现上升态势、带宽减小,说明集中分布程度不断提高;2014—2016 年,主峰值降低至25 以下、带宽明显增加且细长右拖尾的特征明显;2016—2020 年,曲线左移、主峰值回升至150 左右、带宽不断减小。整体来看,黄河流域上游区段城市废水减排偏向性技术进步的发展呈现“收敛→发散→收敛”的过程。

在黄河流域中游区段,中游的核密度主峰值水平在100 以下,在上中下游区段中处于最低位。其中,2010—2014 年,曲线先右移后左移、主峰值先升后降、带宽增加;2014—2016 年的变化态势与上游区段相同,呈现“主峰值降低、带宽增加、右拖尾明显”的特征;2016—2020 年的变化趋势与上游区段较为一致,曲线不断左移、主峰值回升至80 以上、带宽减小,说明虽然城市间废水减排技术发展差距缩小,且有一定的收敛趋势,但中游城市对提高废水减排技术水平的重视程度不足。整体来看,黄河流域中游区段城市废水减排偏向性技术进步的发展呈现“发散→收敛”的过程。

在黄河流域下游区段,废水减排偏向性技术进步极值少,分布相较于上中游更为均匀,核密度峰值在上中下游区段中最高,且位于1 的右侧,说明流域内下游区段城市废水减排偏向性技术进步的集中分布程度较高。具体来看,2010—2014 年,曲线先左移后右移、主峰值先升后降、带宽无明显变化;2014—2016 年主峰与带宽的变化态势与上中游区段相同,但右拖尾的特征不明显,说明这期间下游区段的极化程度较低;2016—2020 年的变化趋势与上中游区段保持一致,曲线逐渐左移、主峰值回升至150 以上、带宽减少。整体来看,黄河流域下游区段城市废水减排偏向性技术进步的发展呈现“发散→收敛”的过程。

5 黄河流域城市基于废水减排的偏向性技术进步的空间差异

为进一步揭示黄河流域上中下游区段城市废水减排偏向性技术进步的空间差异情况,采用Dagum基尼系数及子群分解法考察了2010—2020 年流域城市废水减排偏向性技术进步总体差异及地区内差异的演进趋势,具体结果如图3 所示。总体来看,黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的变化较大,呈现波动发展的态势。其中,2014—2016 年废水减排偏向性技术进步的基尼系数上升速度较快,可能是因为受到2014 年新修订的《中华人民共和国环境保护法》及2015 年国家提出的《水污染防治行动计划》对企业的约束影响,使得废水减排偏向性技术进步发展差异在短期内增加;而2016 年后流域内整体差异逐渐减小,这可能是由于废水减排技术的空间扩散效应缩小了流域内城市间的发展差异,使得流域城市废水减排偏向性技术进步的发展更加平衡。

图3 黄河流域城市废水减排偏向性技术进步总体差异及地区内差异的演进趋势

黄河流域城市的废水减排偏向性技术进步分上中下游区段来看,上游区段城市的差异演变趋势与流域总体基本一致,但区域内差异在上中下游区段中始终保持最高水平,说明上游区段城市间废水减排偏向性技术进步的不平衡程度相对较高;中游区段城市呈现先下降后上升的变化趋势,由于中游区段涉及的资源型城市较多,分布着较多的高耗水与高污染企业,因此中游城市在产业转型中如何兼顾减少废水排放是需要关注的问题;下游区段城市的差异演变趋势与流域整体最为接近,且研究期内始终保持较低水平,说明下游各城市的废水减排偏向性技术进步水平较为接近,城市间废水减排技术创新的协同程度较高。

6 黄河流域城市基于废水减排的偏向性技术进步收敛性分析

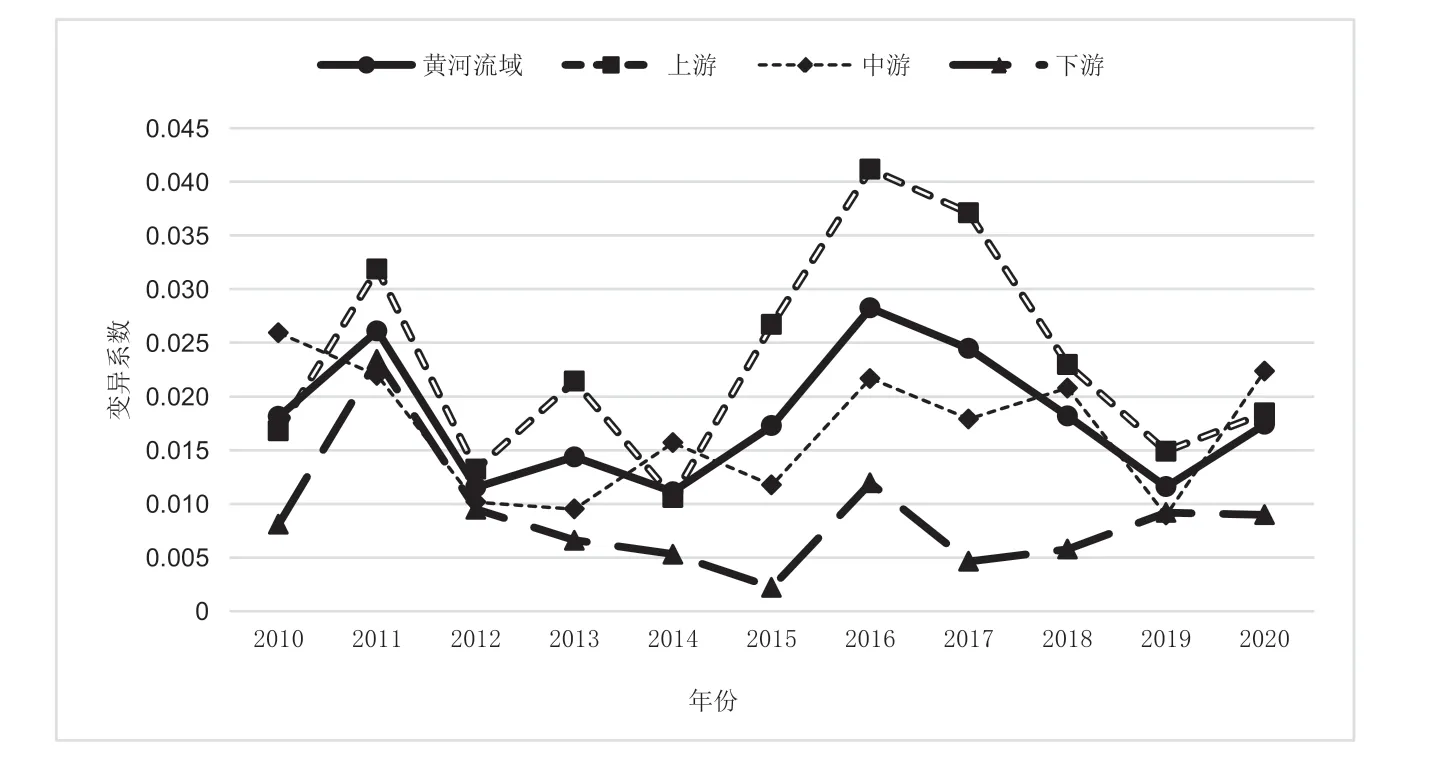

如图4 所示,黄河流域总体的废水减排偏向性技术进步呈现阶段性的收敛和发散特征,废水减排偏向性技术进步变异系数的最低值出现在2014 年,2014—2016 年变异系数不断增加,流域城市间的废水减排偏向性技术进步发展出现较大差距,2016 年之后发展差异逐渐减小。黄河流域废水减排偏向性技术进步变异系数波动幅度较大,因此即使流域城市废水减排偏向性技术进步的期末值大于期初值,也不存在σ收敛特征。

图4 黄河流域城市废水减排偏向性技术进步变异系数的演变趋势

黄河流域上中下游区段城市的废水减排偏向性技术进步均在2015—2016 年呈现出明显的发散趋势,废水减排偏向性技术进步的变异系数上升明显,可能的原因是2015 年国家的《水污染防治行动计划》出台促使流域内部分工业企业率先重视环保设施的更新和废水的减排,并且不同城市在产业结构、废水减排技术与水污染防治力度等方面存在一定差异。其中,上游区段的变异系数与流域整体的走势相似,呈现“收敛→发散→收敛”的趋势;中游区段城市废水减排偏向性技术进步的发展并不稳定,收敛态势并不明显,总体呈现“收敛→发散”的波动态势,可能的原因是中游涉及的省份较多且经济和技术水平差异较大;2010—2015 年,下游区段城市废水减排偏向性技术进步呈现收敛趋势,在研究期后期呈现发散趋势,且变异系数水平在流域内最低,对黄河流域总体的收敛性影响最大,可能的原因是下游的河南省与山东省更加注重流域内的生态环境保护与高质量发展。

黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的绝对β 收敛检验结果如表7 所示,流域总体及其上中下游区段均存在绝对β收敛,且在1%的置信水平下显著为负,这表明在不考虑其他因素的情况下,长期来看,黄河流域及其上中下游区段的城市废水减排偏向性技术进步水平会收敛至各自的稳态水平。通过观察不同区段收敛系数的绝对值发现,黄河流域不同区段的收敛速度呈现为“下游>上游>中游”的态势,其中流域总体收敛速度为0.914 1,下游区段收敛速度高于流域平均水平,上游区段与中游区段的收敛速度低于流域平均水平;上游区段城市废水减排偏向性技术进步的变异系数水平较高,但上游区段城市间废水减排技术的空间扩散效应使得其保持高于流域平均水平的收敛速度;下游区段的河南省与山东省对生态环境保护的重视程度较高,因此下游区段的收敛速度较快;而中游区段的收敛速度最慢,可能是因为中游区段的生态环境脆弱且涉及到较多的资源型城市,经济的发展以牺牲生态环境为代价,对污染防治与技术改进的重视程度不足。

表7 2010—2020 年黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的绝对β 收敛检验结果

7 结论与政策启示

7.1 研究结论

本研究基于非径向的SBM 方向距离函数模型测度了黄河流域城市的废水减排偏向性技术进步指数,以判别技术进步的产出偏向情况,考察了黄河流域总体及上中下游区段城市废水减排偏向性技术进步的动态演进、空间差异及收敛性,并得出如下研究结论:从技术进步偏向来看,研究期内黄河流域尚未发生偏向于废水减排的技术进步;从时间动态演进来看,黄河流域城市废水减排偏向性技术进步的核密度图具有“曲线先右移后左移,主峰值先降后升,带宽先增后减”的特征,呈现出“发散→收敛”的演化态势;从空间差异来看,2016 年后流域内城市间的废水减排偏向性技术进步差异逐渐缩小,使得黄河流域废水减排技术的发展更加平衡;从收敛特征来看,黄河流域总体及上中下游区段城市的废水减排偏向性技术进步均不存在σ收敛,但均存在绝对β收敛,在绝对β收敛中,不同区段的收敛速度呈现为“下游>上游>中游”的态势。

7.2 政策启示

(1)根植黄河流域的区域特点和发展态势,支持废水减排技术的创新与应用。结合黄河流域及其上中下游区段的生态环境状况和产业发展特点,在区域和城市层面制定支持废水减排技术创新的财政奖补、税收优惠等政策。借鉴废水减排成效显著地区的发展经验,通过科技创新券等政策工具引导企业应用废水深度处理技术、废水循环利用系统等废水减排技术,从源头上有效降低工业废水污染对黄河流域水生态的影响。

(2)提高上中下游的技术创新协同能力,构建高密度的废水减排技术网络。沿黄河城市共享黄河一条河的流域经济特点,使得上中下游各区段的废水减排技术发展程度共同影响着黄河流域的水环境状况,因此,上游和中游区段要转变经济增长的发展理念,承担保护水环境的社会责任,同时发挥下游区段的引领带动作用,积极探索适合黄河流域水环境与经济发展的废水减排技术。通过加强各区域内外部的技术创新联系,建立起联系交流密切的废水减排技术创新网络,促进废水减排知识和技术在流域内外部的流动和交换,共享技术创新成果和应用经验,推动废水减排技术的推广应用,从而协同保护好共享的黄河流域。

(3)充分关注技术进步偏向性对水生态的影响,运用治污政策引导企业实现废水减排。地方政府要推进废水排放监测网络的建设,在合理范围内调整水污染物排放标准,探索并完善排污权交易的相关制度,提高企业乱排污的用水成本,形成排污主体与排污责任挂钩的倒逼机制,有效减少多排、偷排、漏排的现象。