革新与突破:陈绎曾文体起源论的旨趣

赵 彬,周普元

(1.新疆师范大学 中国语言文学学院,新疆 乌鲁木齐 830017;2.新疆师范大学 政法学院,新疆 乌鲁木齐 830017)

追溯文体的源头一直是古人关注的焦点,自两汉至元,古人多从原道、宗经、征圣的角度将文体的源头追溯到儒家经典,形成了“文本于经”的主流观点。到了元代,陈绎曾打破了传统思维,他将文体源头的范围从“经”扩大到“经史子集”,即从儒家经典延伸到古代典籍,从而形成了独特的文体起源论。追根溯源发现,影响陈绎曾文体起源论形成的关键因素是文道合一的观念。同样,陈绎曾的文体起源论也蕴含了独特的文体观念。

目前学界对陈绎曾文体观念的研究主要从骈文批评理论、文章学①两个角度出发,较少从文体起源论的视域探赜其文体思想。本文拟从陈绎曾的文体起源论入手,探究其背后的动因,以及揭示陈绎曾独特的文体观念。

一、从儒家经典到古代典籍的延伸:陈绎曾文体起源认知的历史渊源

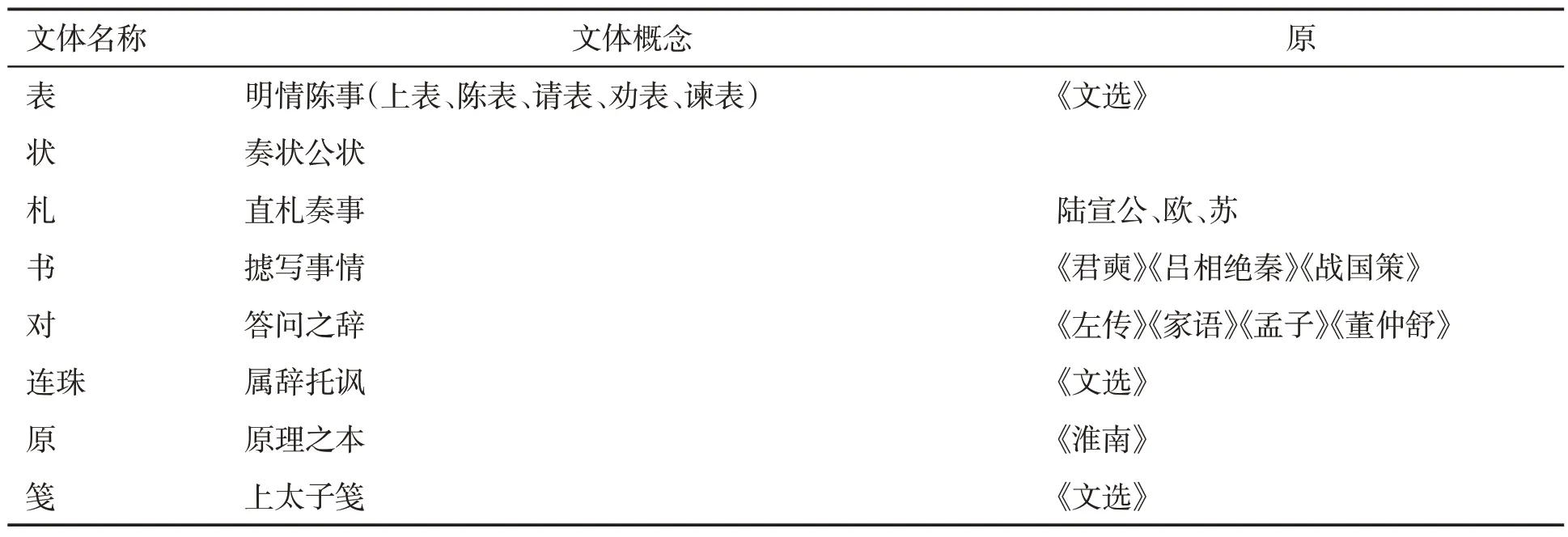

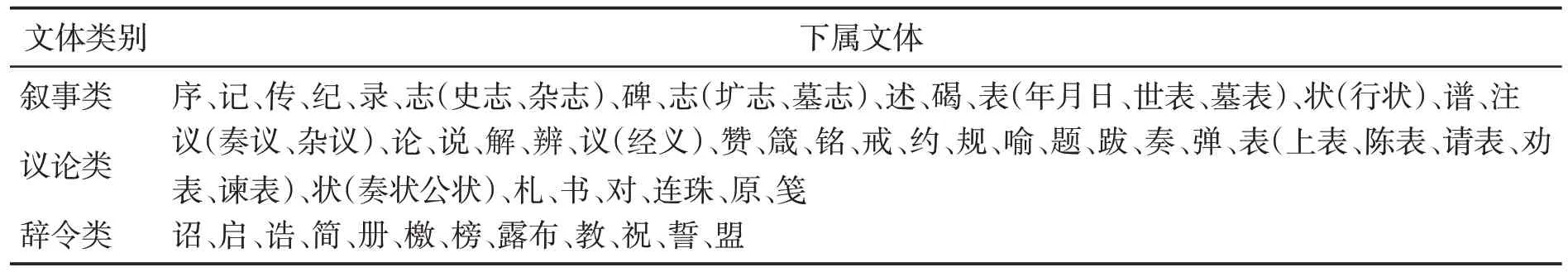

陈绎曾,字伯敷,处州人,元末文学批评家,其人“虽口吃,而精敏异常”,且“文辞汪洋浩博”。[1]4348他对文体起源有深刻体认,在前人基础上提出不同的学术观点。古人主流的文体起源论是“文本于经”说,即文体的源头可以追溯到儒家经典,如六朝时期的刘勰便是典型代表②。元末文人陈绎曾则打破前人“文本于经”说的桎梏,将文体源头的范围从“经”扩大到“经史子集”。在古人认知中,“经”的范围特指儒家经典,而“经史子集”的范围则包括绝大部分古代典籍。换言之,陈绎曾将文体源头的范围从儒家经典延伸到了古代典籍。从现有资料看,陈绎曾关于文体起源论的阐述主要见于《文筌·古文小谱·体·一文体三》。《文筌·古文小谱·体·一文体三》主要专门剖析“叙事”“议论”“辞令”三类共计五十一种文体的源流与特征,对文体的发展与变迁有深刻认知(《文筌·古文小谱·体·一文体三》原本是按照文体概念、“变”“原”“流”阐释文体变迁,今为直观简便,仅述文体之“原”),见表1—表3:

表2 “议论”类文体(二十五种)[2]45—47

表2(续)

表3 “辞令”类文体(十二种)[2]47—48

从表1—表3中,可以看出陈绎曾文体起源论的学术思想主要有以下三个源头:

一是“文本于经”说。“文本于经”说,即文体的起源可以追溯到儒家经典,它在我国有悠久的发展史。两汉时期,经学占据了学术的绝对话语权,从经学的角度阐释事物成为当时的风尚。在这样特殊时代背景下,“文本于经”的文体学观点开始萌芽。班固主张“赋者,古诗之流”[3]的观点,即辞赋的源头是《诗经》。王逸认为辞赋与儒家经典有莫大渊源,故提出“《离骚》之文,依托《五经》以立义”③的观点。由此可知,班固、王逸为“文本于经”的文体学观点初步奠定了基础。六朝时期,“文本于经”说得到进一步发展,其理论体系变得更成熟。刘勰②、颜之推④二人提出文体原出于《易》《书》《诗》《礼》《春秋》五经的观点,采用将各种文体“分配诸经,指为源流所自”[4]的办法,将儒家经典与文体联系起来,为后世“文本于经”说提供重要范式。隋唐至宋,古人基本沿袭前人轨辙,对该学说无过多阐发。到了元代,这种情况得到转变,元代初期,郝经认为文体原出于《易》《书》《诗》《春秋》四经⑤,熊禾提出文体原出于《书》《诗》的观点⑥。郝经、熊禾二人在前人基础上,提出自己的见解,为“文本于经”说注入活水。元代晚期,陈绎曾的文体起源论对“文本于经”说是有所继承的。如追溯文体源头时,将录追溯到《金縢》《顾命》,将规追溯到《诗·沔水》《书·太甲》,诏追溯到《汤诰》《盘庚》《周诰》等等。可以看出,陈绎曾对“文本于经”说是接受的。需要说明的是,陈绎曾对前人的思想是有发展的,即他注意到了文体源头的多源性。在陈绎曾之前,前人多数将一种文体与一种儒家经典联系起来,如刘勰认为论、说、辞、序四种文体的源头可以追溯到《易》。而陈绎曾认为规的源头是《诗·沔水》《书·太甲》,即一种文体有两个源头。仔细阅读《诗·沔水》《书·太甲》发现,它们的共同点是拥有规劝的旨归。《诗·沔水》是《诗经·小雅》中一篇诗歌,《毛诗序》认为其旨趣是“规宣王也”[5]。《书·太甲》记载的是伊尹对君王的规劝之辞。而陈绎曾对文体规的概念界定是规谏过失,换言之,他从功能的角度发现规与《诗·沔水》《书·太甲》的内在联系,由此发现一种文体具有多种源头。从微观上讲,陈绎曾认识到一种文体的源头可以追溯到一本儒家经典的不同篇目,由此再次阐发文体源头多源性的观点。例如诏这一文体,刘勰只是简单论述其源头可以追溯到《尚书》:“诏、策、章、奏,则《书》发其源。”[6]30陈绎曾则做了进一步联系,认为诏的源头可以追溯到《尚书》中的《汤诰》《盘庚》《周诰》等篇目。质言之,陈绎曾对“文本于经”说的观点是进行了灵活继承。

二是文体原出于典籍。“文本于经”的文体学思想在古代成为主流趋势的本质原因是古人希望通过尊经达到尊体的目的。质言之,古人将文体源头追溯到儒家经典是有深层次社会原因的。自汉武帝采纳董仲舒“诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进”[7]的建议后,儒学在古代学术界享有独尊的地位,因此五经的地位也得到了进一步提升,诚如刘勰所言:“‘经’也者,恒久之至道,不刊之鸿教也。”[6]26古人秉持“文本于经”说的原因无非是体现原道、宗经、征圣等观念,但并不代表他们只知道一味地追求宗经,没有看到文体发展的规律,而这一转变,在与刘勰同时代的任昉就有鲜明体现。任昉《文章缘起》云:“《六经》素有歌、诗、书、诔、箴、铭之类,《尚书》‘帝庸作歌’,《毛诗》三百篇,《左传》叔向贻子产书、鲁哀公孔子诔、孔悝鼎铭、虞人箴。此等自秦汉以来,圣君贤士,沿著为文章名之始。”[8]任昉认识到文体源自六经与《左传》,这已经突破了文原出于五经的观念了。古人认为《左传》是解释《春秋》的“传”文,换言之,在任昉这里,文体源头发生了从“经”文到“传”文的拓展。任昉的这一观念为后世的文体起源论突破“文本于经”说奠定了基础。自此之后,古人进一步认识文体发展规律,将文体源头尽量追溯到与事实相符的地方。如宋元之际的陈仁子,其《文选补遗序》云:“《书》作而诏、令、奏、对之体寓,《诗》作而歌、谣、赋、颂之体备,丘明《左传》而《国语》之书出,而辞、命、书、檄、问、对、策、论之体又各成一家。”[9]陈仁子认为《书》是诏、令、奏、对的源头,《诗》是歌、谣、赋、颂的源头,而辞、命、书、檄、问、对、策、论的源头可以追溯到《国语》《左传》。《国语》《左传》已经超出五经的范围,陈仁子将文体源头追溯到它们,可以说,陈仁子进一步发展了任昉的文体起源论,也进一步突破“文本于经”说的束缚。同处于宋元之际的王应麟在《词学指南》中讨论了制、诰、诏、表、露布、檄、箴、铭、记、赞、颂、序十二种文体的特征[10]。同时对文体起源也有关注,他认为“诰,告也,其原起于《汤诰》”“露布之名始于汉”“铭始于黄帝”。他对露布、铭两种文体源头的认知已经不再囿于儒家经典的束缚,而是从文体发展史的角度去观照它们。比如,对露布的认知,王应麟先是采用“原始以表末,释名以章义,选文以定篇,敷理以举统”[6]456的方法,将露布这一文体的名称来源与其自汉代到宋末的文体变迁情况进行了阐释、梳理,然后采用集评(归纳前人评语)的方式展现历代文人露布观念的变迁。从中能够强烈感知到他对露布发展史的熟稔。元人潘昂霄继承并发展了王应麟的文体起源论,其书《金石例》卷九讨论制、诰、诏、表、露布、檄、箴、铭、记、赞、颂、序、跋十三种文体的特征,其中除去跋外,其余十二种文体的阐释与王应麟的观点别无二致。值得注意的是,《金石例》第一至第五卷讨论了七种文体的起源,即碑碣之始,墓志之始,德政碑之始,神道碑之始,先茔、先德、昭先等碑之始。从中发现,潘昂霄的文体起源论也突破了“文本于经”说的束缚,其学术眼光逐渐向文体发展史聚焦,如书中曾言:“先茔、先德、昭先等碑,创业于国朝,已前唐宋金皆无之。”[11]从学术发展史看,陈绎曾之前的文体起源论中对文体源头的追溯已经开始从儒家经典向其他典籍进行延伸。但是,陈绎曾的关注点不仅局限于“经”,而是延伸到“经史子集”,如谱的源头可以追溯到《世本》《世系》《姓尔》《甘石星经》《山海经》《七十二子记》《考记》,解的源头可以追溯到《经解》《管子解》《韩非》《淮南》《解嘲》等。换言之,相较于前人,陈绎曾对文体起源的认知更广、更全。

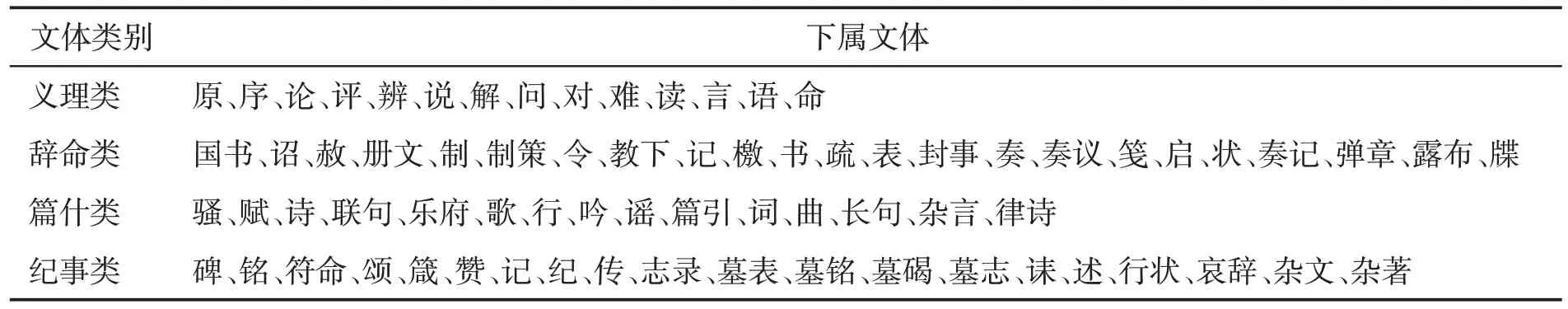

三是文体四分法。魏晋时期魏文帝曹丕提出“四科八体”的文体分类观点,分文体为“奏议”“书论”“铭诔”“诗赋”四类⑦,形成了文体四分的雏形。到了南宋时期,文体四分法得到进一步发展,真德秀在《文章正宗》中分文体为“辞命”“议论”“叙事”“诗赋”四类。到了元代,文体四分法得到进一步接受,元朝初期,郝经在《原古录序》中分文体为“辞命”“义理”“纪事”“篇什”四类[12]207,熊禾在《翰墨全书序》中分文体为“书疏”“叙事”“论辨”“诗词”四类[13]。到了元朝晚期,陈绎曾是认可文体四分法的,对其接受程度很深。其著作《文筌·古文小谱·体·一文体三》中虽然只有“叙事”“议论”“辞令”三类文体,但这只是针对“文”而谈论的,并没有将诗赋纳入讨论范围,这并不代表陈绎曾没有文体四分的观念。陈绎曾《古文矜式·识体》分文体为“叙事”“议论”“辞令”“辞赋”四大类。“叙事”类文体包括记、序、传、纪、录、志、碑、表八种下属文体;“议论”类文体包括议、论、辩、说、解、难、戒、箴、评、赞、题、跋、喻、原、策、奏十六种下属文体;“辞令”类文体包括诏、诰、表、状、檄、弹、书、简、启九种下属文体;“辞赋”类文体包括辞、赋、颂、雅、风五种下属文体[2]120—122。足见,陈绎曾对文体四分法有很好的继承。

整体而言,以上三个因素都对陈绎曾的文体起源论产生了巨大影响,它们三者是互相支撑、互相影响的关系,共同促进陈绎曾形成特有的文体起源论。值得肯定的是,陈绎曾对前人的思想做了继承与发展,使得文体学思想得以赓续。当然,从文体学发展史看,他能突破“文本于经”说的限制将文体源头从儒家经典延伸到古代典籍,这是具有进步性与创新性意义的。

二、文道合一:影响陈绎曾文体起源论形成的主要因素

思想观念的形成必然是受到某些因素的影响,同样,陈绎曾形成了将文体源头的范围从儒家经典延伸到古代典籍的观点主要是受到文道合一思想的影响,其具体情况如下。

第一,崇尚质实。从现有资料看,促进陈绎曾文体起源论形成的一个重要因素是其崇尚质实的文艺思想。文道合一的主要观点是文辞是明道的工具,道是文章的核心要义,文章以质实为本,不能因为华美文辞而妨碍道的彰显。而陈绎曾崇尚质实的观点在《文筌·古文小谱·识题法》就有鲜明体现:“古文一主于实,实题实做,虚题亦实做。叙事则实叙,议论则实议是也。”[2]23从中可知,他认为古文当以质实为本,因此《文筌·古文小谱·体·一文体三》收录的五十一种文体也应当以质实为主。他特意强调“叙事则实叙,议论则实议”,即在其眼中“叙事”类文体与“议论”类文体应以实为核心指向,这一点,陈绎曾有明确阐述:

《文筌·古文小谱·式》

一叙事

叙事:依事直陈为叙,叙贵条直平易。

记事:区分类聚为记,记贵方正洁净。

二议论

议:切事情之实而议其可行者。

论:依事理之正而论其是非者。

辨:重复辨析,以析是非之极致。

说:平说其事可否,是非自见言外。

解:解析其理,明白则已,不劳论辨。

传:传述所闻,不敢增减。

疏:条陈其事,逐一分明。

笺:舍古人虚缺之处而补正之。

讲:解析其理,究研详尽。

戒:正辞严色,规儆于人。

喻:和颜温色,晓喻于人。[2]28—29

陈绎曾明确主张叙、记、议、论、辨、说、解、传、疏、笺、讲、戒、喻十三种文体以平易、平正、洁净为整体特征,彰显了其崇尚质实、摒斥浮华的观念。陈绎曾认为文体原出于古代典籍,文以实为主,自然古代典籍也以质实为显著特征。其《文筌序》云:“《诗》者,情之实也;《书》者,事之实也。《礼》有节文之实,《乐》有音声之实。《春秋》有褒贬,《易》有天人。莫不因其实而著之笔札。所以六经之文不可及者,其实理致精故耳。”[2]4六经地位崇高的原因是书中文章以崇实尚理为本。尚实的理念,在其读书法中也有明确揭橥。陈绎曾勤奋好学,对读书有独到见解,其读书法主张阅读经史子集时应当“取实”:

读经以明圣人之用,读子以择百家之善,读史以博古今之变,读集以究文章之体。读其实,无读其虚。三才,万物之体用,谓之实;议论,文章之末流,谓之虚。今人读书,多忽其实而取其虚,是倒置也。夫议论文辞,末也。苟得其实,则变化在我,何必资于彼哉?资于彼,是乃蹈袭而已。[2]116

读书以务实为本,明其体用之旨归,文辞议论只是末流,不应该过分关注。读六经可以明白“圣人之用”,读诸子百家可以了解“百家之善”,读史书可以通晓“古今之变”,读文集可以领悟“文章之体”。若读书得其实,撰写文章便可随心所欲,不必蹈袭模拟。对于读经史子集的具体要领,陈绎曾在《答韩庄伯读书说》进行了详细阐述(限于篇幅,仅以“读史”为例),值得后人读书时借鉴:

读史。须分五科:第一,于帝纪内看历代兴亡;第二,于列传内看古今人才;第三,于列传内看古今事迹;第四,于诸志内看历代典章;第五,以《春秋》之法,断兴亡、人才、事迹之是非,以三代断历代典章粹驳,仍须以外史参辨诬枉。凡读史,当以正史为先,十七史是也;然后以通史、通志会同之,《通鉴》《通典》之类是也;又以外史、会要考订之,《国语》《国策》《东观》、荀表、外书、旧唐、周书、《汉仪》、唐宋会要之类是也;又以史论评确之,《唐鉴管见》之类是也。至于古史,暇日亦不可不知,当断以孔子,《五帝德》存而勿论可也。[2]215

陈绎曾看到正史中《本纪》《列传》《志》的侧重不同,因此提出读史分“五科”的观点。他还指明了读史书应按照正史、通史、通志、外史、史论、古史的读书顺序。足见,陈绎曾完全把握了古代典籍的精要。值得注意的是,陈绎曾在《答韩庄伯读书说》中所胪列的经史子集的典籍与《文筌·古文小谱·体·一文体三》中文体源头追溯到的古代典籍大体一致,可见陈绎曾尚实的思想是一以贯之的。

第二,崇尚“天理”。宋元以来理学盛行,以三纲五常为封建道德伦理核心的“天理”得到广泛接受。宋儒朱熹提出三纲五常是“理”的具体体现:“其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。”[14]其后,元人接受了朱熹的观点,元人何梦桂曾说:“天生人,谓之天民,民心曷尝一日无天理哉!其命于天,谓之天性;其得于人,谓之天德;其见之君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友,谓之天常。曰天理者,又包内外,该显微,会精粗,而统名之也。”[15]何梦桂认为“天理”包括了“天德”、“天常”等内容,而“天常”的定义便是三纲五常。元人陈旅也明确表示“天理”存在于三纲五常中:“天理流行于君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友之间,吾忠君爱亲而善于兄弟、夫妇、朋友,则事天矣。”[16]“天理”观念的盛行,让元人体认到文章是承载“天理”的工具,元代早中期文人许谦在《上刘约斋书》中提出儒家经典是“天理”的载体:

万世之下,道之显晦,则系乎人之明不明,而载道之器,未尝不全于天地之间也。《诗》以顺情性之正,《易》以谨事变之几,《礼》以固其外,《乐》以和其中,《书》以示圣贤之功用,而《春秋》以诛赏其善恶。孔子之意,岂不曰吟咏乎《诗》,以养其原,涵养乎《礼》《乐》,以成其德,应事则察乎《易》之几,使知惧于《春秋》,而取法《书》也。《易》、《礼》、《乐》、《诗》,循天理,缘人情,品量节制,犹若有意为之。[17]

许谦看到儒家经典《易》《礼》《乐》《诗》是载“道”之文,也是载“天理”的工具。换言之,“天理”是儒家“道”的具体内容之一。元代晚期,陈绎曾继承并发展了前人文章载“天理”的观点。其《文筌·古文小谱·养气法》将“理”分为“天理”“物理”“事理”“神理”四种,对它们的探究方法都进行了深入地阐释。对于“天理”的探究方式,陈绎曾如是说:“天理:须精究《二典》《三谟》《大雅》《周颂》《易·系辞》《大学》《中庸》《论语》《孟子》《通书》《太极》《西铭》《经世书》,心得其妙,方为真识。”[2]19陈绎曾探寻“天理”的典籍范围明显超出六经之外,诸如先秦的《大学》《中庸》《论语》《孟子》,宋代的《通书》《太极》《西铭》《经世书》,都是蕴含“天理”观念的图书。可以说,他的眼光比许谦更深远,他的思想在许谦的理论上做了进一步发展。这种观念,在陈绎曾的文学思想中有体现,其《古文矜式·家数》说:“虞夏天理缜密,文字在一字中。”[2]123他认为虞夏时期的文章,蕴含着缜密的天理。从宏观角度看,推崇“天理”是元人的学术潮流;从中观角度看,陈绎曾有推崇“天理”的思想,在其《古文矜式》《文筌》都有明显体现;从微观角度看,《文筌》整本书都是以“理”为本的。其序云:“文者何?理之至精者也。三代以上,行于礼乐刑政之中;三代以下,明于《易》《诗》《书》《春秋》之策。”[2]4陈绎曾认为典籍是载“理”的工具,具体而言可以载“天理”“物理”“事理”“神理”四种。总之,崇尚“天理”是陈绎曾思想观念的闪光点。换言之,陈绎曾在《文筌·古文小谱·体·一文体三》中将文体源头追溯到典籍的做法隐含着崇尚“天理”的观念。

第三,“立志高,入门正”的文学思想。南宋严羽在《沧浪诗话》中提出“入门须正,立志须高”[18]的观点,即写文章须立意高远,要以名家为学习榜样。从实际情况看,陈绎曾接受了这个观点,进而影响到形成文体起源论的学说。其《古文矜式》提出“地步高则局段高”的观点:

地步高则局段高:六经之文,诸子不及者,圣人也。诸子之文,史不及能者,贤人也。六经之中,《周书》不及《商》,《商书》不及《夏》,《夏书》不及《虞》,世降也。《风》不及《小雅》,《小雅》不及《大雅》,《大雅》不及《颂》,位殊也。由是言之,在我所立。地步不高而欲文章高,犹坐井而窥天,无是理也。欲地步高,何法而可?曰:立伊尹之志,为颜子之学,立脚峻绝,操心诚至,自然高出千载。舍是则伪而已,何益?[2]114

从上述内容看到,陈绎曾无论是提出六经之文、诸子之文、史学的地位依次递减的理念,还是主张六经之文中存在文章高下之分的现象,都是共同指向了“地步高则局段高”的观点。“地步高”即文章立意高远,“局段高”即文章水平高超,想要达到如此境界,就应当以名家名作为学习榜样。这个观点,陈绎曾在《文筌·古文小谱·体·二家法》中是有所体现的,书中列出经史子集的书单以供文人创作时“取其所长,弃其所短,融化自成一家”[2]51,其具体书目如下:

经:《易》《礼记》《大学》《书》《周礼》《中庸》《诗》《仪礼》《孟子》《春秋》《论语》

史:《国语》《国策》《西汉》《史记》

子:《山 海 经》《周髀》《九章》《素 问》《考工记》《管 子》《老 子》《列子》《庄 子》《荀 子》《穰苴》《吴起》《孙子》《韩非》《吕览》《贾子》《淮南子》《新序》《说苑》《杨子》《世说》

总集:《文选》《古文苑》《文粹》《文鉴》

别集:《韩文》《陆宣公文》《柳文》《荆公文》《欧文》《曾文》《三苏文》[2]49—51

陈绎曾开列出书单的目的是为了给文人创作提供经典范式,近似的书单在《文筌·古文小谱·养气法·三立本》中也出现过,其目的也是让文人辨识文章的源流正变。实际上,陈绎曾发现了文体与历代典籍以及名家名作的内在联系,才将源头追溯于彼。其《古文矜式·家数》揭示了历代典籍以及名家名作与“叙事”“议论”“辞令”“辞赋”四类文体之间的渊源(原文繁琐,此处依原文略作隐括):

左丘明善叙事,如老吏具狱,枝节悉备;谷梁氏善议论,简当清洁;孟子善议论,先提其纲而后详说之;屈原善辞赋;孙武子善议论;管子善议论;荀子善议论,辩博富丽;老子善议论;庄子善议论;列子善议论;《战国策》善辞令;《素问》善议论;《考工记》善序事;《九章算经》善序事;《山海经》善序事;《越绝》善序事、议论;《国语》善序事,议论亦出左丘明;《吕览》善议论;《韩非子》善议论,亦善序事;司马迁善序事;司马相如善辞赋,长于体物;枚乘善辞赋、体物,皆精于物理,有入神之妙,非相如所及;贾谊善议论;《淮南子》,明天道神奇之妙,善于属文,其辞变化莫测;杨雄善议论,不善制作,而工于摹拟;刘向善序事,议论质直平淡而不弱,此是不可及处;班固善序事;韩退之序事、议论、辞令,无不善者;柳子厚序事、议论,无不善者。[2]124—126

从上述资料可知,陈绎曾是发现了历代典籍、名家名作与文体之间的内在联系的,如陈绎曾认为“《韩非子》善议论”,故在《文筌·古文小谱·体·一文体三》中认为《韩非子》是“议论”类下属文体“解”的源头之一。总之,陈绎曾以名家为文章典范,就是希望文人可以创作出高质量文章,因此将文体源头追溯到它们。从本质上讲,陈绎曾提出“地步高则局段高”的观点也是为文道合一思想服务的。他在《古文矜式·家数》中总结完历代典籍、名家名作特点后,阐述了反对文道分离、浮华文风的观点:“诸家古文,皆宜精读。但学他胸中妙处,勿取其纸上浮文。”[2]127

元朝时期,文人兼具文学家与理学家双重身份,文道合流的学术思想蔚然成风,故宋濂《元史·儒学传序》云:“元兴百年,上自朝廷内外名宦之臣,下及山林布衣之士,以通经能文显著当世者,彬彬焉众矣。”[1]4313陈绎曾是元朝晚期文艺批评家杰出代表,其文艺思想的核心也是文道合一,因此明人宋濂等人编写《元史》时按照“尤卓然成名,可以辅教传后者”的入传标准将其归入《儒学传》。绾结而言,促进陈绎曾形成别具特色的文体起源论的核心因素是文道合一的观念。

三、别出机杼:陈绎曾文体起源论蕴含的文体学观念

如上所述,陈绎曾文体起源论的表象是追溯文体的源头,但从实际考察中发现,背后蕴含着其独特的文体学观念。这一点,具体体现在以下三个方面。

第一,系统地梳理了文体的源流正变。清人章学诚曾言:“辨章学术,考镜源流。”[19]考察明白学术发展的源流是学者必备的素养,从现有资料看,陈绎曾具备了这个素养。他对“叙事”“议论”“辞令”“辞赋”四类文体的源流正变系统地进行了梳理,体现了“辨章学术、考镜源流”的文体学的意旨。其《文筌·古文小谱·体·一文体三》洞彻了“叙事”“议论”“辞令”三类共计五十一种文体的源流,对文体特征进行了扼要总结。如传这一文体,陈绎曾认为其文体概念是“传述其事以示后人”,其原出于《史记》,其流为《西汉书》,其变体为本传、附传、合传。从传记文学发展史看,将本传、附传、合传视为传的变体是具有一定合理性的,因为它们的主要特征都是记载人物生平,主要功能都是传示后人[2]43。从陈绎曾的整个学术思想看,他对“辞赋”类文体的源流正变的探究主要集中在赋与诗两种文体上。他在《文筌·楚赋小谱》《文筌·汉赋小谱》《文筌·唐赋附说》等著作中按照文体特征将赋分为楚赋、汉赋、唐赋,然后分别深入地讨论了它们的文体体制、文体范式、文体风格等内容[2]83—109。据此可以看出陈绎曾对赋的变迁做了精深的总结,其《文筌·唐赋附说》云:“汉赋至齐梁而大坏,务为轻浮华靡之辞,以剽掠为务,以俳谐为体,以缀缉饾饤小巧为工,而古意扫地矣。唐人欲变其弊,而或未能反本穷源也。乃加之以气骨,尚之以《风》《骚》,间之以班、马,下视齐梁,亦已卓然。”[2]104陈绎曾按照时间先后顺序对赋从汉代到唐代的变迁做了点评:汉赋到六朝产生变体,六朝时期的赋“以剽掠为务,以俳谐为体,以缀缉饾饤小巧为工”,崇尚“轻浮华靡之辞”。到了唐代,赋又再次衍生出变体,唐代的赋以意为本、尚气骨、尚《风》《骚》。综合来看,陈绎曾运用了六朝萧统的“凡次文之体,各以汇聚。诗赋体既不一,又以类分。类分之中,各以时代相次”[20]的理论,按照“各以时代相次”的原则将赋的变体分为了楚赋、汉赋、齐梁赋、唐赋四种。从元代学术思想史看,元人对赋的体认不止陈绎曾一人,祝尧在《古赋辩体》中也梳理了赋的体制沿革。祝尧也按照“各以时代相次”的原则将赋分为楚辞体、两汉体、三国六朝体、唐体、宋体五种,然后分别阐释它们的文体特征[21]。可以说,祝尧、陈绎曾两人对赋的流变的认知大体一致,足见陈绎曾准确把握了赋的源流正变。陈绎曾对诗的讨论主要集中在其著作《诗小谱》中[2]133—184:首先,按照格律将诗分出五言古诗、七言古诗、五言律诗、七言律诗四种变体,之后分别讨论它们的文体风格以及创作要领。其次,按照体制将诗的下属文体分为诗、歌、吟、行、曲、谣、风、唱、乐歌、叹、解、引、弄、调、辞、舞、怨、讴十八种,且分别论述它们的文体特征。再次,阐释古诗、五言古诗、七言古诗、绝句等诗歌的文体体制。又次,明确五言古诗、七言古诗、五言律诗、七言律诗、五言绝句、七言绝句的范式,为初学者模仿提供参考。如“五言古诗:古诗十九首、汉乐府、建安、陶渊明、陈子昂、李白、杜甫”[2]156,陈绎曾认为创作五言古诗时,应当以古诗十九首、汉乐府以及建安时期文人、陶渊明、陈子昂、李白、杜甫等人的作品为参照物,才能迅速掌握要领。最后,按照“各以时代相次”的原则详细论述古体、律体、绝句体的源流。如律体,陈绎曾将其分为齐梁、盛唐、中唐三种变体,依次阐释它们的文体特征:齐梁律体,以沈约、吴均、何逊、王筠、任昉、阴铿、徐陵、薛道衡、江总为代表,其诗整体风貌“犹近古者,视唐律虽宽而风度远矣。”[2]169盛唐律体,以沈佺期、杜审言、王维、高适、杜甫、李白、岑参、刘长卿、常建、钱起、姚合、李益、郎士元、皇甫冉、皇甫曾、李端、许浑为代表,整体风貌是“视齐梁益严矣,意思从容,乃有古意,皆祖《风》《骚》,宗陶、谢。”[2]169中唐律体,以杜牧、李商隐、张籍、王建、柳宗元、韩愈、刘禹锡、白居易、元稹、贾岛为代表,整体风貌是“视盛唐益熟矣,而步骤渐拘迫,皆祖《风》《骚》,宗盛唐。”[2]169从中可以看到,陈绎曾对齐梁律体、盛唐律体、中唐律体的划分主要是按照作品的风格进行灵活分辨,并没有严格按照作家所处的时代进行归类。如贾岛、姚合处于同一时代,并称“贾、姚”,而陈绎曾按照他们律诗的风格将姚合归入盛唐律体、贾岛归入中唐律体。总之,陈绎曾对“叙事”“议论”“辞令”“辞赋”四类文体的源流进行了大量考察,阐发了自己独特的文体观念。至于其考证的结果的客观性、科学性、学术性是仁者见仁、智者见智的,甚至是可以重新商榷的,但是陈绎曾的贡献是不容忽视的、值得关注的,毕竟他尽可能地推动了文体学的发展,提供了独特的文体观念。

第二,提出逻辑自洽的文体四分分类标准。如前所述,文体四分说从曹丕到真德秀,再到郝经、熊禾、陈绎曾等人,形成了完整的传承脉络,理论体系得到不断完善。值得注意的是,郝经、陈绎曾对文体进行了详尽分类,从中可以发现他们的分类标准,见表4、表5:

表4 郝经《原古录序》文体分类情况[12]207

郝经分出的四类文体近似于今日所说的议论、公文、诗歌、叙事四类,其分类标准严谨。而陈绎曾分类更为精密,形成独特的分类标准:

表5 陈绎曾《文筌·古文小谱·体·一文体三》文体分类情况

对比表4、表5发现,陈绎曾做出了以下新的变动:一是四类文体增加新的下属文体。比如辞令类文体,陈绎曾在郝经基础上做了进一步发展,他将诰、简、榜、祝、誓、盟六种归入其中。二是单个文体的归属发生变化。比如序,郝经归入义理类,陈绎曾归入叙事类;奏,郝经归入辞命类,陈绎曾归入议论类;表(上表、陈表、请表、劝表、谏表),郝经归入辞命类,陈绎曾归入议论类;笺,郝经归入辞命类,陈绎曾归入议论类。这些差异反映出陈绎曾独特的分类标准,其在《东吴小稿序》揭示到:“韵文主音,叙文主事,议文主理。”[2]275由此可知,陈绎曾是按照自己对文体的体认重新界定分类标准。陈绎曾在《古文矜式》中对“叙事”“议论”“辞令”“诗赋”文体的分类标准做了翔实地阐释(因其原文冗长,故以叙事类文体进行举例说明):

叙事之文贵简实:记以记事,贵方整。序以序事,贵直达。传以传事,贵核实。纪以纪事,贵切要。录以录事,贵质实。志以志事,贵详明。碑以志悲,贵哀慕。表以白事,贵简明。[2]120

陈绎曾认为序文的本质特征是“序事”,其整体风貌应以“直达”为主,因此将序文归入叙事类文体而不是议论类文体。可以说,他将“事”看做叙事类文体的内在属性,严格按照“叙文主事”的标准观照叙事类文体,将记、序、传、纪、录、志、碑、表八种文体囊括其中。由此可知,陈绎曾形成了一套逻辑自洽的文体四分标准,这也就不难理解他对文体分类的认知与前人出现了差异。

第三,叙事类文体分出“叙事”“记事”两小类。纵观学术发展史,从曹魏到元代,对叙事类文体进行细分的学者以真德秀、陈绎曾为代表。他们对叙事类文体的认知有很大不同。真德秀按照叙事特征将叙事类文体分为“纪一代之始终”“纪一事之始终”“纪一人之始终”三小类,其《文章正宗纲目》云:“有纪一代之始终者,《书》之《尧典》《舜典》与《春秋》之经是也,后世本纪似之;有纪一事之始终者,《禹贡》《武成》《金縢》《顾命》是也,后世志、记之属似之;又有纪一人之始终者,则先秦盖未之有,昉于汉司马氏,后之碑志、事状之属似之。”[22]他认为史书中的本纪属于“纪一代之始终”的文体,志、记属于“纪一事之始终”的文体,碑志、事状属于“纪一人之始终”的文体。相较于真德秀,陈绎曾的划分较为简明,陈绎曾按照文体的表达方式,将叙事类文体分出“叙事”“记事”两小类,其《文筌·古文小谱·式》云:“叙事:依事直陈为叙,叙贵条直平易。记事:区分类聚为记,记贵方正洁净。”[2]28陈绎曾认为“叙事”“记事”两小类文体表达方式分别是“依事直陈”“区分类聚”,它们的代表文体是叙(即序,后文阐述用序)与记。序与记在以“事”为核心要素的前提下,存在一定的差别,这细微的差别正好反映了陈绎曾对叙事类文体的独特体认。其《文筌·古文小谱·体·一文体三》认为序文的文体概念是“序其始末以明物事”,其原出于《书·小序》《易·序卦》《诗·大序》《荀子·后序》,其变体有小序、大序、后序;记文的文体概念是“记其事物必具始末”,其原出于《左传》《礼记》,其变体有事记、物记、杂记。[2]43从文体概念上可以发现二者有差别:序文的主要功能是“明物事”,即明理,“依事直陈”“序事”都是为其文体功能服务。换言之,陈绎曾认为序文只是通过“序事”达到“明物事”的目的。陈绎曾认为记文与序文有明显不同,记文的功能是“记其事物”,即记事,记事成为记文的显著特征,因此“区分类聚”、具其始末成为记文创作时必须留意的因素。总之,陈绎曾将叙事类文体分出“叙事”“记事”两小类,是有其独到见解的。

整体而言,陈绎曾形成了一套逻辑严密的文体学理论体系,他对文体的理解确实有创新之处。需要说明的是,应当辩证地看待陈绎曾的文体观念,既要看到其优点,也应该看到其不足。比如他认为教文的文体概念是“大臣告众之辞”[2]48,这一说法是不完全正确的,因为大臣使用教文是唐代以前的情况,到了唐代就发生了转变。对于先唐教文的发展情况,明人徐师曾做了大致勾勒:“按刘勰云:‘教者,效也,言出而民效也。’李周翰云:‘教,示于人也。’秦法,王侯称教;而汉时大臣亦得用之,若京兆尹王尊出教告属县是也。故陈绎曾以为大臣告众之词。”[23]教文是下行公文,唐代以前王侯、大臣均可以使用,其使用对象的范围很宽泛。到了唐代,对公文的使用群体进行了严格规定,教文的使用对象缩小到皇室成员,成为彰显皇室权威的工具,李林甫《唐六典》云:“天子曰制,曰敕,曰册。皇太子曰令。亲王、公主曰教。尚书省下于州,州下于县,县下于乡,皆曰符。”[24]据此可知,陈绎曾的观点是有局限性的,明人徐师曾也批评了这一点。不过从文体学的发展史看,陈绎曾的局限性并不能抹杀他的贡献与光芒。

四、结语

由上可知,元人陈绎曾突破了前人“文本于经”说的桎梏,创造性地将文体的源头从儒家经典延伸到古代典籍,形成了独特的文体起源论。这不仅反映了陈绎曾对前人的思想做了继承与发展,也是在阐发其别具一格的文体观念。无论是系统地梳理了文体的源流正变、提出逻辑自洽的文体四分分类标准,还是叙事类文体分出“叙事”“记事”两小类,都是陈绎曾文体观念进步性与创新性的具体体现。当然,受到元代学术思潮与自身理学思想的双重因素的影响,促使陈绎曾形成与众不同的文体起源论的核心因素依然是文道合一的观念。

[注 释]

①参见于景祥:《陈绎曾的〈四六附说〉在骈文批评上的贡献》,《文学评论》,2010年第4期。慈波:《陈绎曾与元代文章学》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》,2007年第1期。高洪岩:《元代文章学》,上海三联书店,2014年版。

②(南朝梁)刘勰《文心雕龙》:“论、说、辞、序,则《易》统其首;诏、策、章、奏,则《书》发其源;赋、颂、歌、赞,则《诗》立其本;铭、诔、箴、祝,则《礼》总其端;纪、传、盟、檄,则《春秋》为根。”参见周振甫:《文心雕龙今译》,中华书局,2013年版,第30页。

③(汉)王逸《楚辞章句叙》:“夫《离骚》之文,依托《五经》以立义焉:“帝高阳之苗裔”,则“厥初生民,时惟姜嫄”也;“纫秋兰以为佩”,则“将翱将翔,佩玉琼琚”也;“夕揽洲之宿莽”,则《易》“潜龙勿用”也;“驷玉虬而乘鹥”,则“时乘六龙以御天”也;“就重华而陈词”,则《尚书》咎繇之谋谟也;“登昆仑而涉流沙”,则《禹贡》之敷土也。”参见(清)严可均:《全后汉文》,中华书局,1958年版,第787页。

④(北齐)颜之推:《颜氏家训》:“夫文章者,原出五经:诏、命、策、檄,生于《书》者也;序、述、论、议,生于《易》者也;歌、咏、赋、颂,生于《诗》者也;祭、祀、哀、诔,生于《礼》者也;书、奏、箴、铭,生于《春秋》者也。朝廷宪章,军旅誓诰,敷显仁义,发明功德,牧民建国,施用多途。”参见(北齐)颜之推撰,王利器撰:《颜氏家训集解》,中华书局,1993年版,第237页。

⑤郝经在《原古录序》和《续后汉书·文艺·文章总叙》中皆有此阐发,今仅举《续后汉书·文艺·文章总叙》为例:“易部:序、论、说、评、辩、解、问、难、语、言;书部:书、国书、诏、册、制、制策、赦、令、教、下记、檄、疏、表封事、奏、议、笺、启、状、奏记、弹章、露布、连珠;诗部:骚、赋、古诗、乐府、歌、行、吟、谣、篇、引、词、曲、琴操、长句杂言;春秋部:国史、碑、墓碑、诔、铭、符命、颂、箴、赞、记。”参见(元)郝经:《续后汉书》,商务印书馆,1958年版,第747页。

⑥(元)熊禾《翰墨全书序》:“文之体,莫善于《书》《诗》。君之于臣,诰命而已,即后世书疏之体也。纪述之体,如《尧典》《禹贡》等作,后世纪、志、碑、记,叙事之文始于此。问答之体,如《微子》《君奭》等篇,后世论辨往复之文始于此。若后世诗词一类,则自虞夏赓歌而下,备见于《三百篇》之《风》《雅》《颂》。”参见(元)熊禾:《翰墨全书序》,(元)刘应李:《新编事文类聚翰墨全书》,上海古籍出版社编:《续修四库全书》,第1219册,上海古籍出版社,2002年版,第367页。

⑦(曹魏)曹丕《典论·论文》:“奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽”。参见(曹魏)曹丕:《典论·论文》,(清)严可均:《全三国文》,中华书局,1958年版,第1098页。