雷火灸热敏穴治疗中风后吞咽障碍的临床观察

徐倩,杜静,余红,翁雪云

(广东省深圳市中医院,广东深圳 518000)

吞咽障碍是指各种原因导致的食物或水向食管、胃运送障碍,也是中风患者常见的并发症之一,主要病理表现为与吞咽有关的中枢或神经损伤[1]。该病主要表现为饮水呛咳、咽下困难、构音障碍,还可伴有误吸、喘息、咽喉感觉减退等症状。研究显示,中风患者吞咽障碍的发生率达24%~67%,其中20%的患者可并发吸入性肺炎,尤其隐匿性误吸所致的吸入性肺炎因容易延误治疗,已成为出院后死亡的重要原因[2-3]。长期吞咽障碍还可导致患者营养不良,不利于中风患者的康复[4]。目前,神经内科和针灸科医师探索了多种方案以促进中风后吞咽障碍的康复,但尚缺乏特异性的治疗方案。咽部冰刺激可提高相应部位的敏感性,有利于重建吞咽通路,改善相关神经肌肉的活动,促进吞咽功能恢复,成为吞咽障碍常用的治疗方法[5]。热敏穴实施灸法可激发灸性感传,激活机体内源性调节功能,促进吞咽功能的恢复[6]。国内应用雷火灸热敏穴治疗中风后吞咽障碍的研究开展不多,本研究以咽部冰刺激治疗作为对照,观察雷火灸热敏穴治疗中风后吞咽障碍的临床效果,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 选取2019年6月至2022年2月在深圳市中医院接受治疗的106 例中风后吞咽障碍患者,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组53例。对照组男35例,女18例;年龄43~74岁,平均(58.2±9.8)岁;病程16~49d,平均(27.6±8.0)d;病变类型:脑出血22例,脑梗死31例;病变位于大脑半球左侧26例,右侧27例。观察组男32例,女21例;年龄46~75岁,平均(58.6±10.4)岁;病程16~52d,平均(28.4±7.6)d;病变类型:脑出血20 例,脑梗死33例;病变位于大脑半球左侧24例,右侧29例。两组患者年龄、性别、病程、病变类型、病变部位等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具可比性。本研究符合世界医学协会《赫尔辛基宣言》中的医学研究伦理原则[7]。

1.2 诊断标准 脑梗死的诊断标准:有局灶性(少数为全面性)神经功能缺失症状,颅脑CT/MRI可发现责任梗死灶。脑出血的诊断标准:有突然发生的局灶性神经功能缺失症状和/或恶心、头痛、意识障碍等症状,颅脑CT 或MRI检查发现出血病灶,并可排除继发性脑出血[8]。

1.3 纳入标准 符合脑梗死或脑出血的诊断标准;病程<60d;吞咽造影显示存在吞咽障碍;洼田饮水试验分级>2 级;患者自愿参与本研究,并签署知情同意书。

1.4 排除标准 生命体征不稳定者;意识障碍者;颅脑创伤、肿瘤、手术及咽部病变等其他原因所致的吞咽障碍者;重要脏器严重功能障碍者;既往有痴呆、癫痫病史者;精神系统疾病未得到有效控制者;血氧饱和度未能达到90%者。

2 治疗方法

2.1 对照组 按照《中国脑血管病防治指南》予以脑梗死或脑出血常规治疗,并由专业康复医师指导进行吞咽康复训练[9]。吞咽康复训练项目如下:①吞咽器官的相关运动训练。包括舌的上下左右伸缩训练及鼓腮、噘嘴、龇牙等动作训练,每次训练15min。②发声训练。由单音节训练开始,指导患者发出“啊”“咦”“奥”等声音,进行喉的主动运动训练;根据患者具体情况可发展到多音词、句子和段落的练习,每次训练15min。③屏气-咳嗽训练。吸气后用力咳嗽,以强化异物的防御反射,每次训练15 min。④摄食直接训练。根据患者的具体情况选择合适的体位,选择适合的食物形态、食物器具,掌握合适的进食量,进食后指导患者进行排痰、清洁口腔,每次训练15 min。上述训练每日1次,每周训练5次,共训练4周。予以冰刺激治疗,将棉签浸泡柠檬汁后放入冰箱内冷冻制成冰棒,用冰棒刺激患者的腭弓、软腭、咽后壁、舌后根、舌面,两侧咽部交替刺激,每次20min,然后鼓励患者做吞咽、鼓气等动作,每周一至周五上午、下午各进行1次治疗。治疗4周。

2.2 观察组 在常规治疗、吞咽康复训练和冰刺激治疗同对照组,予以雷火灸热敏穴治疗。沿任脉、手阳明大肠经、足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经经络走向施行温和灸,在施灸过程中以患者感到局部透热、扩热、传热、表面不热深部热、局部不热远部热及酸、麻、胀等非热感觉的任何一项确定热敏穴,根据吞咽障碍治疗的临床实践,治疗中风后吞咽障碍的热敏穴主要为完骨、人迎、合谷、天突、命门、天柱。首先对雷火灸探查出的热敏穴首先进行2min左右的回旋灸,灸至穴位区域微微发红,然后实施雀啄灸加强敏化,时间约2min,最后实施温和灸,直至不再有特殊灸感为1次治疗完成,每周5次。治疗4周。

3 疗效观察

3.1 观察指标 ①洼田饮水试验分级。治疗前后对两组患者进行洼田饮水试验分级,嘱患者喝下30mL温开水,如患者1次饮下则为1级;≥2次饮下,且不呛咳为2级;1次饮下,但出现呛咳为3级;≥2次方可饮下,且发生呛咳为4级;频繁呛咳,难以将30mL水全部咽下为5级[10]。②营养指标。治疗前后采集两组患者清晨空腹静脉血进行营养指标检测。首先将血液样本(不抗凝)离心(转速3000r/min、离心半径10cm)15min,收集血清,应用免疫比浊法检测血清前白蛋白(PA)、转铁蛋白(TRF)水平,应用溴甲酚绿法测定血清白蛋白(ALB)水平,仪器采用迈瑞Mindray全自动生化分析仪。

3.2 疗效评定标准 基本痊愈:洼田饮水试验分级为1级,无吞咽障碍症状;显效:洼田饮水试验分级提高≥2级,吞咽障碍症状显著改善;有效:洼田饮水试验分级提高1级,吞咽障碍症状有所缓解;无效:洼田饮水试验分级无提高,吞咽障碍症状无改善[11]。总有效包括基本痊愈、显效、有效。

3.3 统计学方法 采用SPSS23.0统计软件处理数据。计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以百分率(%)表示,采用χ2检验。等级资料采用秩和检验。P<0.05表示差异具有统计学意义。

3.4 结果

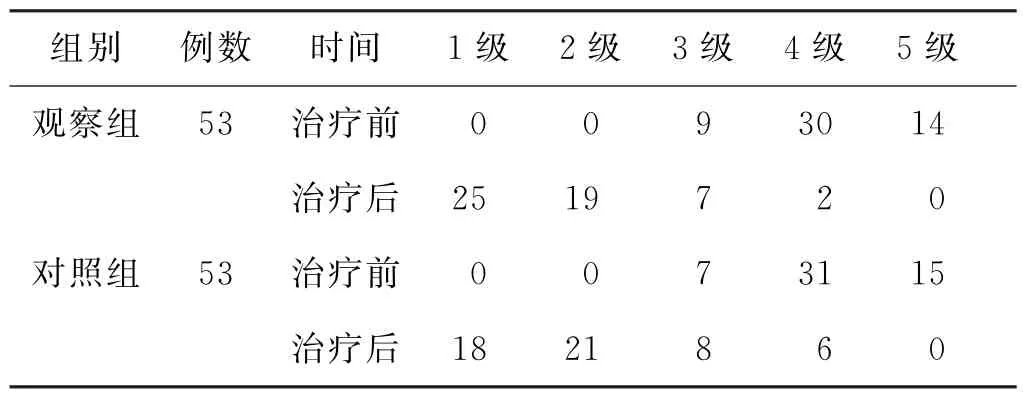

(1)洼田饮水试验分级比较 治疗前,两组患者洼田饮水试验分级比较,差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者洼田饮水试验分级均较治疗前改善,且观察组优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组中风后吞咽障碍患者治疗前后洼田饮水试验分级比较(例)

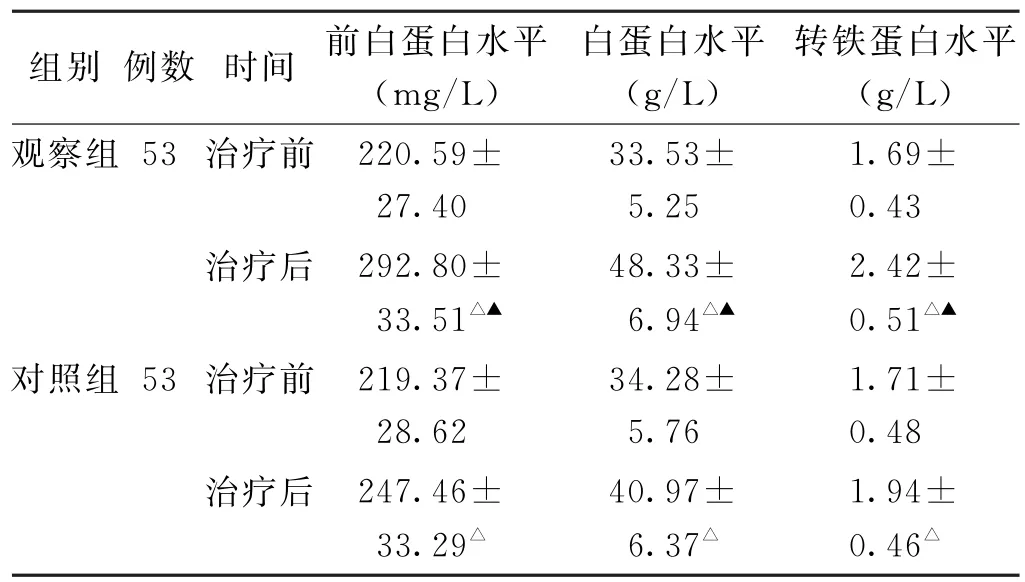

(2)营养指标比较 治疗前,两组患者血清PA、ALB、TRF 水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。治疗后,两组患者血清PA、ALB、TRF水平均较治疗前后升高(P<0.05),且观察组均高于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组中风后吞咽障碍患者治疗前后营养指标比较(±s)

表2 两组中风后吞咽障碍患者治疗前后营养指标比较(±s)

注:与同组治疗前比较,△P<0.05;与对照组比较,▲P<0.05。

组别 例数 时间 前白蛋白水平(mg/L)白蛋白水平(g/L)转铁蛋白水平(g/L)观察组53 治疗前 220.59±27.40 33.53±5.25 1.69±0.43治疗后 292.80±33.51△▲2.42±0.51△▲对照组53 治疗前 219.37±28.62 48.33±6.94△▲1.71±0.48治疗后 247.46±33.29△34.28±5.76 40.97±6.37△1.94±0.46△

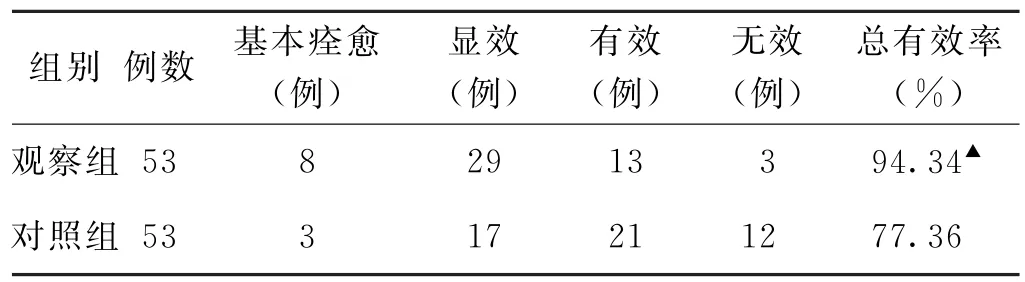

(3)临床疗效比较 观察组总有效率为94.34%(50/53),高于对照组的77.36%(41/53),差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组中风后吞咽障碍患者临床疗效比较

4 讨论

中风后吞咽障碍是由假性球麻痹所致的以吞咽困难为主要表现的临床综合征,可能与两侧上运动神经元受损有关,延髓运动神经核不能支配上运动神经元,咽部相关咀嚼肌力量减弱,协调能力下降,表现为口咽部感觉异常,咽反射迟钝、消失,吞咽时间延长,吞咽动作完成困难,甚至出现呛咳和误吸[12-13]。

中风后吞咽障碍属中医“喉痹”“舌謇”等范畴,其病位在喉、脑,与肝、肾、心、脾等脏腑密切相关,病机为多脏腑功能失调,气血不足,瘀血内生,久之窍闭神逆,咽喉部开闭失司,舌咽气血不畅,气机闭塞[14]。热敏灸是在中医学辨证取穴理论基础上以重视腧穴状态为核心的灸疗新思想[15]。该思想认为,人体的腧穴存在着敏化态和静息态,在疾病状态时,相关穴位对艾热异常敏感,即腧穴热敏化,这些穴位称为热敏化腧穴(即热敏穴)[16]。雷火灸热敏穴是近年来临床广泛应用的灸疗新技术,与传统艾灸比较,雷火灸具有更强的火力和热力,1支雷火灸约30g,可持续燃烧120min,距火头1cm 区域温度可达到200~240 ℃,具有燃烧温度高、持续时间长、艾灸面积大等优点[17]。本研究所用雷火灸在传统艾叶的基础上增加麝香、红花、乳香、没药等多种中药,其中乳香舒筋通络,没药、红花活血化瘀,麝香开窍醒神、活血通经。诸药配伍,可行气活血化瘀,祛风散寒。此外,雷火灸燃烧时可产生不同波长的远红外线和近红外线,将药物的有效成分送至深层组织。热敏穴为灸疗的最佳选穴,刺激热敏穴能有效激发经气。雷火灸热敏穴利用燃烧时的热力、红外线辐射力把药化因子、物理因子输送至腧穴的深层组织,药化因子、物理因子与腧穴的刺激作用、经络的传导作用相结合,产生综合效应,共同发挥温经通脉、温阳扶正、调节脏腑功能的作用[18]。冰刺激是一种直接刺激方法,可提高咽部和软腭区域的敏感性,并对大脑皮质和脑干形成警戒性的感知刺激,从而促使吞咽动作的快速启动,重建吞咽通路,改善上运动神经元和吞咽相关肌群的活动,促进吞咽功能的恢复,在中风后吞咽障碍治疗中具有重要价值[19]。

本研究发现,治疗后,观察组洼田饮水试验分级优于对照组,各项营养指标均优于对照组,治疗总有效率高于对照组,表明在对照组常规治疗和冰刺激治疗基础上实施雷火灸热敏穴,可有效改善中风后吞咽障碍患者吞咽功能和营养状况,提高疗效。雷火灸热敏穴可疏通气道经络,通关利窍,使人体气机升降有序,阴阳平衡,舌咽部瘀血内消,气血畅通,从而发挥利咽窍、复吞咽的治疗作用。杜娟等[20]对中风后吞咽障碍患者实施开窍利咽冰刺激联合艾灸治疗,发现该法可有效改善患者吞咽肌群的协调性,促进吞咽功能的恢复。总之,在常规治疗和冰刺激治疗基础上,通过雷火灸较强的热力作用及药物、腧穴综合作用,能进一步促进中风后吞咽障碍患者吞咽功能的恢复,改善患者营养状况。本研究不足之处在于纳入的病例较少,吞咽障碍分期不够明确,后续研究需扩大样本量,结合吞咽造影时不同分期的运动参数证实雷火灸热敏穴的临床效果。