血清sd-LDL-C、Cys-C联合超声弹性成像评估颈动脉斑块稳定性的价值

祝 艳

湖北省荆州市中医医院检验科 434000

急性缺血性脑卒中(Acute ischemic stroke,AIS)是目前临床上比较常见的一种心脑血管疾病,多发生在60岁以上老年人群,具有高发病率、高致残率、高致死率的特征,严重威胁人类的生命健康安全问题[1]。对AIS患者及早诊断、及时治疗,对提高患者治愈率,降低致残、致死率具有重要意义。AIS是一种或多种脑血管疾病的危险因素共同作用产生的结果,其中最关键的就是动脉粥样硬化的形成,而粥样动脉硬化多与血脂异常相关。小而密低密度脂蛋白胆固醇(small and dense LDL cholesterol,sd-LDL-C)直接参与AIS等心脑血管疾病的发生发展,与颈动脉斑块的形成密切相关[2]。胱抑素C(Cystatin C,Cys-C)可以影响颈动脉的弹性而造成血管壁的损害,导致动脉粥样硬化的发生[3]。超声弹性成像是判断AIS患者颈动脉斑块稳定性的重要的影像学方法。本研究主要探讨血清sd-LDL-C、Cys-C及超声弹性成像指标对ASI患者颈动脉斑块稳定性的评估价值,以期为临床更加及时、准确地诊治ASI提供参考依据。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集2021年1月—2022年6月我院收治的急性缺血性脑卒中患者128例作为卒中组,其中男70例,女58例,年龄35~70岁,平均年龄(56.9±10.4)岁。纳入标准:(1)临床资料完整,符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》[4]中的相关诊治标准;(2)临床症状、影像学、实验室检查均证实为AIS。排除标准:(1)肝、肾功能严重障碍;(2)合并自身免疫系统疾病;(3)既往颅脑出血史;(4)近期曾服用抗凝药物;(5)精神疾病史。所有研究对象均知情同意。

1.2 sd-LDL-C、Cys-C检测方法 所有研究对象抽取3ml静脉血注入黄色促凝管中,反复颠倒混匀数次后离心,离心半径为10.5cm,离心速度为3 000r/min,离心10min后吸取上清液血清保存于-80℃的超低温冰箱中集中检测。采用日立7600全自动生化分析仪进行检测,试剂盒由北京九强生物技术股份有限公司提供。所有检测项目的操作流程严格按照试剂盒说明书进行,由同一检验师在同一台仪器同一时期完成。

1.3 超声检查法 彩超仪采用日本东芝 Aplio 500仪器,其线阵探头频率为4~10MHz。嘱患者取仰卧体位,充分暴露其颈部,测量颈动脉内—中膜厚度(Intima-media thickness,IMT),根据IMT值(IMT<1mm纳入正常组,1.0mm≤IMT<1.5mm纳入内膜增厚组;IMT≥1.5mm纳入斑块形成组)将AIS患者分为正常组、内膜增厚组、斑块组。其中斑块组根据斑块的形态学特征分为稳定斑块组(规则形、均质回声斑块)和不稳定斑块组(不规则形、不均质回声)。测量斑块的大小、颈动脉的狭窄程度后再采用超声弹性成像技术进行硬度计算,A即颈动脉感兴趣区斑块,B即颈动脉管壁应变值,再计算B/A比值,测量3次求平均值。

2 结果

2.1 超声检查结果及分组 根据IMT值将AIS患者分为正常组28例,内膜增厚组30例,斑块组70例。其中斑块组根据斑块的形态学特征分为稳定斑块组40例和不稳定斑块组30例。正常组28例,其中男15例,女13例,平均年龄(56.4±9.9)岁;内膜增厚组30例,其中男16例,女14例,平均年龄(56.5±9.7)岁;斑块组70例,其中男39例,女31例,平均年龄(57.0±10.5)岁。稳定斑块组40例,其中男22例,女18例,平均年龄(56.4±10.0)岁;不稳定斑块组30例,其中男16例,女14例,平均年龄(57.1±9.9)岁。各组间的性别、年龄等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2.2 AIS患者不同IMT组血清sd-LDL-C、Cys-C及超声弹性成像参数B/A比较 sd-LDL-C、Cys-C在正常组、内膜增厚组、斑块形成组中依次升高,B/A比值在正常组、内膜增厚组、斑块形成组中依次降低,差异具体统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 不同IIMT组患者血清sd-LDL-C、Cys-C及B/A水平比较

2.3 AIS患者不同斑块稳定性组血清sd-LDL-C、Cys-C及超声弹性成像参数B/A比较 sd-LDL-C、Cys-C在斑块不稳定组患者中明显高于斑块稳定组患者,B/A比值在斑块不稳定组患者中明显低于斑块稳定组患者,差异具体统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 不同斑块稳定性组患者血清sd-LDL-C、Cys-C及B/A水平比较

2.4 sd-LDL-C、Cys-C及B/A对不稳定斑块的评估价值 以sd-LDL-C、Cys-C、B/A为变量绘制ROC 曲线可知,sd-LDL-C、Cys-C、B/A三项联合检测不稳定斑块的价值优于任意一项单独检测的价值,见表3和图1。

图1 sd-LDL-C、Cys-C及B/A评估不稳定斑块组ROC曲线

表3 sd-LDL-C、Cys-C及B/A对不稳定斑块评估价值

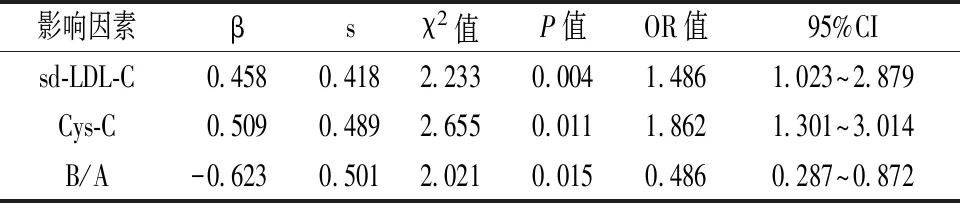

2.5 AIS患者颈动脉斑块稳定性的影响因素分析 将sd-LDL-C、Cys-C及B/A作为自变量,以是否发生不稳定斑块为因变量(0代表未发生,1代表发生),建立多因素Logistic回归模型,结果显示,sd-LDL-C、Cys-C是影响AIS患者不稳定斑块的危险因素,而B/A是影响不稳定斑块的保护因素,见表4。

表4 影响颈动脉斑块稳定性的多因素Logistic回归分析

3 讨论

随着我国社会老龄化的加剧,城市化进程的加快,不健康的生活方式日益流行,居民发生心血管疾病的危险性逐年增加。急性缺血性脑卒中占脑血管疾病的70%左右,其主要是由于各种原因导致的脑组织血液供应障碍,致使脑组织缺血或缺氧性坏死,进而引起神经功能障碍的一类临床综合征[5]。AIS疾病的发生与患者颈动脉斑块的形成密切相关,全面准确地评估斑块性质是控制AIS发生、发展的关键。目前临床上对AIS的诊断主要依靠影像学检查,但其检查费用较高,加上容易受到影像学清晰度的影响,导致其对AIS的评估受到一定限制。因此,临床上常常结合其他检测手段(如实验室检查、超声检查等)对AIS患者病情进行全面的综合性判断,以期及早诊断、及时治疗从而提高患者治愈率。

AIS患者多存在不同程度的血脂代谢异常,而血脂代谢异常会增加脑血管的出血风险,增加AIS发生率。分析原因可能是:血脂参与动脉粥样硬化的形成,降低血管壁的稳定性,从而增加了脑出血的风险。低密度脂蛋白(LDL)是人体血液中胆固醇的最重要的载体之一。低密度脂蛋白胆固醇中密度较大、颗粒较小的一类称之为小而密低密度脂蛋白胆固醇(sd-LDL-C)。sd-LDL-C对LDL受体的亲和力较低,在血液循环中的半衰期较长;其颗粒的体积较小,表面积较大,在血液循环中更容易穿透动脉壁;其表面极性分子少,与人体动脉内膜上的蛋白聚糖亲和力较高,更容易黏附于血管壁进入血管而损伤内皮细胞[6]。因此,sd-LDL-C可作为AIS患者发生动脉粥样硬化的预测因子。Cys-C是一种非糖化碱性蛋白质,在人体中分泌量较为稳定,不易受患者性别、年龄、肌肉量及饮食等因素的影响[7]。AIS发生后,脑部血液循环障碍,致使颅内压迅速上升,诱发患者发生急性脑水肿,导致应激反应发生,Cys-C水平随之显著升高。Cys-C水平的升高是患者发生颈动脉不稳定斑块的危险因素[8]。超声弹性成像是一种能够对病变组织弹性参数进行提取然后形成图像的新型超声技术,在对组织性质判断方面具有一定的优势。目前关于超声弹性成像技术在颈动脉斑块中应用的研究并不多见。超声弹性成像技术可通过评分法以及计算B/A值,反映颈动脉粥样硬化斑块的声学特征,为动脉粥样硬化斑块稳定性的评估提供有效参考依据。本研究显示,sd-LDL-C、Cys-C在正常组、内膜增厚组、斑块形成组中依次升高,B/A则依次降低。田田等[9]指出,sd-LDL-C水平的升高是AIS发病的独立危险因素,与梗死病灶的大小有关,是评价AIS患者发生、发展更加全面的血清学指标。黄翠芳等[10]的研究显示,AIS患者颈动脉粥样硬化斑块与血清Cys-C水平密切相关,其水平越高,发生颈动脉粥样硬化斑块的风险也就越高。继而根据斑块性质进行分类,不难发现, sd-LDL-C、Cys-C在斑块不稳定组患者中明显高于斑块稳定组患者,B/A比值在斑块不稳定组患者中明显低于斑块稳定组患者,说明这些指标与疾病的进展密切相关。三项联合检测评估不稳定斑块的AUC为0.900,灵敏度为90.1%,特异度为85.8%,比较适用于临床对疾病的监测。建立多因素Logistic回归模型后发现,sd-LDL-C、Cys-C的升高影响AIS患者病情进展,是其形成不稳定斑块的危险因素,而B/A则是不稳定斑块的保护因素。临床后续治疗应降低AIS的危险要素,以达到预防的目的,同时减缓疾病进展,降低发病率。临床医师应密切观察这些指标的变化,及时调整治疗方案,提高患者生存质量,减轻患者负担。

综上所述,血清sd-LDL-C、Cys-C联合超声弹性成像参数对AIS患者颈部斑块稳定性具有较高的评估价值,值得临床推广应用。但本次研究没有进行前瞻性设计,在收集样本病例上可能存在一些偏倚,待日后进一步完善来佐证此次研究的正确性。