梁(山献)碑学思想及实践

内容提要:清代著名书法家梁(山献)崇尚晋唐帖学,书法取法晋唐,旁涉汉魏碑版。他对碑学有深刻的洞察力,推动了碑学的发展。他的碑学理论强调碑刻书法的历史价值和艺术风格,尤其推崇汉魏碑刻对唐代书法的启发作用,并对唐碑艺术风格给予高度评价,对宋元明碑进行了辩证评价。本文以安徽博物院所藏其拓本和墨迹为例,深入分析了梁(山献)的碑学思想及其书法实践。

关键词:梁(山献);碑学;实践

梁(山献)(1727—1785),字闻山、文山,号松斋,又号断砚斋主人,安徽亳州人。梁(山献)是清代乾隆年间的重要书家之一,当时与王澍、刘墉、王文治、梁(山献)同书等著名书家齐名,与钱塘梁(山献)山舟学士、会稽梁(山献)文定阁老并称为“三梁(山献)”。现代学者张朝阳先生有赞誉:“在安徽书法史上,梁(山献)又是继南宋张即之(1186—1263)以来,五百年间最有成就的书法家、书法理论家和书法教育家,和邓石如一起,形成碑帖的两座高峰,屹立于书坛,光前裕后。”[1]梁(山献)的书法取法晋唐帖学名家,旁涉汉魏碑版,结构严谨,苍老劲健。梁(山献)中年离开朝政后,在安徽寿县的循理书院担任山长,从事书法教育工作十余年。

清初,帖学占据主导地位;清中期,碑学逐渐兴起;而到了晚清,碑学则大兴于世。梁(山献)所处时代正是碑学渐兴的清代中期,他虽以崇尚帖学而闻名,被视作安徽地区南方帖学的代表人物,但他同时也凭借敏锐的艺术洞察力,引导了安徽地区碑学的发展。梁(山献)一生留存书作颇丰,其书法理论也独具慧眼。本文主要结合安徽博物院馆藏的梁(山献)相关文物及后人整理的他的书学语录,来深入探讨梁(山献)

的碑学思想及其书法实践。

一、梁(山献)碑学理论

“碑”的原意指没有文字的竖木,上面设有“穿”(圆孔),主要作为下葬时引棺的辘轳架使用。由于这种醒目的竖木还能起到标记墓葬方位的作用,因此它逐渐从木质的下棺辘轳架演变成石质的墓表,但此时仍是无文字的竖石。后来,人们开始在这种竖石上刻写死者的姓名、籍贯等少量文字。直到汉代,臣子为了追述君父的功绩,才在墓表上刻写了大量褒扬的铭文,从而产生了刻有华美文字的墓碑。随着时间的推移,“碑”逐渐发展成为石刻集合的一种名称。碑学则指研究考证碑刻的源流、时代,鉴别碑刻拓本的种类、年代、真伪,以及考证识别石刻中古文字结体的一门学问,同时也指崇尚碑刻书艺的书法流派。清代阮元在《南北书派论》中,将妍美潇洒的古代墨迹归为南派帖学,而将古拙、朴厚、粗犷的碑刻纳入北派碑学范畴。

梁(山献)成长于康乾盛世。康熙、乾隆时期是清代的鼎盛阶段,清初统治者在政策上的调整,使国家相对稳定繁荣。然而,满族统治者对知识分子采取了恩威并施的政策,在提倡“稽古右文,崇儒兴学”的同时,也大兴文字狱,使得知识分子人心惶惶,纷纷为避禁忌而潜心研究古学,以经史为务,从而促进了汉学的复兴和考据之风的盛行。在这样的学术背景下,康乾时期的书家也将目光投向了古代碑刻,重新发现了汉、魏乃至更早时期(如周、秦等朝代)的书法作品。

目前流传下来的梁(山献)书学思想主要以语录和笔记体的形式存在,但从中依然可以看出他曾对古代碑刻的书法风貌进行过较为深入的考评,并结合各个时代的书风进行了不同程度的评价,这些评价大致可以分为三个时段。

(一)对汉魏碑艺术价值的发现和艺术风格的肯定

梁(山献)在《承晋斋积闻录》“古今法帖论”一篇中云:

汉《鲁峻碑》隶书,用笔沉着,不涉离奇,唐隶多本于此,可学者也。[2]1

汉《孔羡》《白石神君》《上尊号》、魏《受禅》诸碑,险劲遒迈,转折皆方,锋棱俱出,开唐人八分之门,亦导欧、李之先路,故知古人生辣横撑,皆非无本而然也。[2]2

《始兴王》碑额数字,梁(山献)代人书,稳适谨严,遒劲腴润,兼欧、虞、颜三家之长。[2]10

在梁(山献)的评论中,我们不难发现他对汉魏碑刻书法价值的深刻洞察力,他尤为重视汉魏碑刻对唐代书法的启发作用。古人生辣横撑一路的书法风格,其源头可追溯至汉魏碑刻。梁(山献)认为,汉隶是唐隶的先导,汉魏碑刻不仅开唐人八分之门,也是欧阳询、李邕等人书法艺术的源头。诸如《始兴王碑》等南北朝碑刻,兼具欧阳询、虞世南、颜真卿三家之长,言外之意,即欧、虞、颜三人的书法均是从南北朝碑刻取法。早在清初,随着士人“好古尚朴”风气的兴起,碑派书法的价值也逐渐被发掘,这具体体现在对汉隶的普遍重视与对北朝碑刻的深刻认识上。及至康熙、乾隆年间,陈奕禧、王澍等人大力倡导重视北朝书法,指出在“二王”及其继承者即帖学一派之外,还存在着另一条书学发展的统绪,即碑学。在清中叶书家的积极推动下,北碑之法逐渐为世人所知。梁(山献)的“唐碑皆从魏碑中来”一语,简洁而深刻地揭示了魏碑与唐碑之间的传承关系。

在评价汉《鲁峻碑》《孔羡碑》《白石神君碑》《上尊号碑》、魏《受禅碑》及《始兴王碑》等碑刻时,梁(山献)分别运用了“用笔沉着”“险劲遒迈”“遒劲腴润”等词,强调笔锋含蓄内敛、笔力穿透纸背、点画稳健厚实,形容这些碑刻笔道的峻拔刚劲、豪迈不羁。梁(山献)以“劲”字形容汉魏书法作品,表达了他对“遒劲豪迈”一路书法风格的推崇,以及对汉代严谨、朴实书法风格的肯定与赞扬。这种审美风尚与梁(山献)所处的时代背景紧密相连。康乾时期,统治者追崇帖学的飘逸秀丽之风,“上行下效”,使得帖学大兴,在当时的书坛上掀起了学习赵孟、董其昌书法的热潮。然而,对帖学的过度推崇也导致了书坛上帖学流派风格中“软媚俗气”的滋生。梁(山献)力图从汉魏等朝碑刻中寻找“险劲遒迈”的风格,正是为了阻止“软媚”风气的弥漫。

(二)对唐碑艺术风格的推崇及学习借鉴

梁(山献)对唐碑的推崇,不仅体现在他所记载的唐碑数量众多、种类繁多上,更体现在他对唐代碑刻详尽与精确的阐述上。他的阐述广泛涉及考证与评定、鉴赏与收藏等多个方面。梁(山献)不仅会将同一书家的不同碑刻进行比较,例如分析欧阳询的《九成宫》《化度寺》《皇甫碑》及《虞恭公碑》之间的特色差异,李邕的《云麾碑》与《麓山寺碑》之间的优劣;他还会将不同书家的作品进行比较,如对比大小欧的作品风格等。梁(山献)从多个角度深入剖析了古代作品,让学习者能更全面地理解古代碑刻的艺术价值。此外,他还发掘了书法史上一些鲜为人知的碑刻,并对这些碑刻进行了客观的评述,指出了它们的可取之处。

梁(山献)对唐碑的重视,还表现在他强调唐碑在书法学习中的重要作用。他曾将欧阳询的名碑《九成宫》《化度寺》《虞恭公碑》《皇甫碑》等相比较,阐述自己的观点:

欧阳信本《化度》《九成》二碑,犹是学王书,转折皆圆,至《皇甫》则脱尽右军蹊径,全是自己面目,《虞恭公》则又加紧矣。[2]65

字之结构最稳者无如《皇甫》。

欧阳信本《虞恭公碑》比《皇甫》更胜。《皇甫》字尚松,《虞恭公》更紧。[2]69

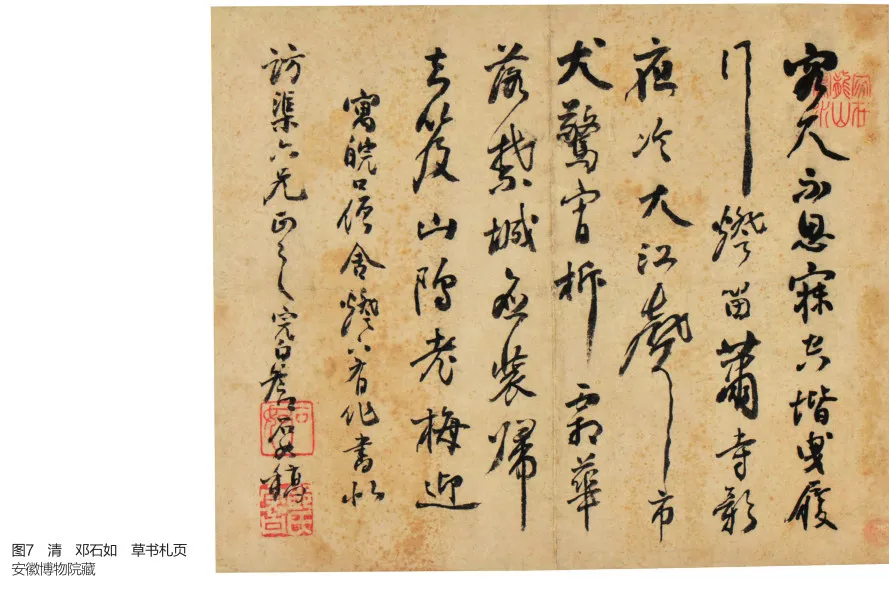

梁(山献)搜集和鉴赏古碑的目的,与同朝其他书家多用于鉴藏考订的目的有所不同。他通过搜集并对比碑帖,旨在发现其中对书法学习有益的价值。梁(山献)还身体力行,刻苦临摹唐碑,安徽博物院便收藏了一本梁(山献)墨迹册(图1),书写内容为《虞恭公碑》。

《虞恭公碑》又称《温公碑》《温彦博碑》,是《唐故特进尚书右仆射上柱国虞恭公温公碑》的简称,刻于唐贞观十一年(637),由岑文本撰文,欧阳询书写,是欧阳询晚年的作品。原碑在宋代已残,现存北宋及之后传世拓本数种。

梁(山献)对《虞恭公碑》评价较高,认为它是欧阳询碑帖中最胜者,这也符合梁(山献)尚“遒劲”的审美趋向。唐朝初建时,政治稳定,国力日盛,为诗歌、音乐、绘画、书法等艺术的发展提供了良好的社会条件。唐太宗以帝王之尊雅好文艺,尤重书法,一时间书法大家彬彬称盛。唐初书坛欲矫六朝以来的浮靡淫丽之风,强调中庸合度、刚健有力的审美追求。到了盛唐,随着国力的鼎盛、经济的繁荣及国际交流的增多,文化艺术迎来了黄金时代。此时的书风开阔宏放、气度非凡,既彰显个性又不失法度规矩。整个唐朝书法艺术的整体风貌呈现出“大气磅礴,劲健遒厚”之态,这正是梁(山献)所推崇的。

(三)对宋元明碑的短长进行辩证剖析

梁(山献)对宋元明碑的评价既有肯定也有微词。他首先指出了宋元明碑在前朝碑刻基础上的继承与创新之处。他对苏东坡的碑刻基本持赞赏的态度,其中一个重要原因便是苏东坡能将继承与创新完美地结合。梁(山献)评苏东坡《柳州罗池庙碑》云:

苏东坡书如《柳州罗池庙》《迎神祠帖》,直追唐人矣。

《罗池庙》如此雄奇,而皆入法。

《罗池庙》健极,本唐人法而变其方整,本晋人韵而偏侧取势,摆宕有姿,大小长短,随其结体。观其用笔多从欧得,格意亦间宗鲁公,其妙独冠宋人。

《罗池庙》字本欧而势松,亦间有似《圭峰》者。[2]27

《柳州罗池庙碑》的碑文摘自韩愈所撰写的《柳州罗池庙碑》,该碑因碑文颂扬柳宗元,文辞出自韩愈之手,书法则为苏东坡所书,故被誉为“三绝碑”。杨守敬曾评价道:“东坡《罗池庙碑》,端庄流丽兼而有之。”[3]

宋代形成的尚意书风使得许多书家并不长于碑版而更精于尺牍,这也是宋以后碑刻流传较少的原因之一。而苏东坡的《柳州罗池庙碑》能获得梁(山献)“妙独冠宋人”如此高的评价,确有其高超之处。宋人本不长于碑版而精于尺牍;若要书写大字,做到端正已属不易,再求变化更是不易;更何况要在楷法端劲中融入连贯的意趣,更是难上加难。梁(山献)对此碑的推崇,在于苏东坡既能继承古人又能变化出之,正如梁(山献)所言“本唐人法而变其方整,本晋人韵而偏侧取势”,“用笔多从欧得,格意亦间宗鲁公”,真可谓“无一笔无来历”,同时又能融会贯通,形成自己的风格。这与苏东坡本人关于继承与创新的观点不谋而合。苏东坡在《书吴道子画后》中说:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”[4]正是这个意思。只有在继承的基础上勇于创新,才能臻妙境。

梁(山献)还是一位坚定的传统守护者,他力倡以晋唐书法为典范,鼓励学习者多从晋唐书法中汲取养分。对于宋元明碑中能继承前代遗韵的作品,梁(山献)皆给予了赞扬。

赵文敏泗州《普照寺碑》,瘦健开拓类褚河南,无生平习气,文敏碑中之极品也。[2]32

《问政山歌》,董文敏所作以寿许太傅者,乃晚年书,间架放开,全法李北海,较《正阳门》诸碑更胜。[2]35

曩见董思白临平原《裴将军》卷,怪伟雄奇,较平时书顿长一格。[2]13

清朝前期的书坛,士人普遍热衷于追摹赵孟、董其昌的帖学之风。直至乾嘉时期考据学盛行,赵、董一派的帖学之风才逐渐被朴学之风冲淡。此时,学书者开始质疑赵、董帖学,转而通过研习唐碑追溯秦汉书法的精髓。梁(山献)认为董其昌的书法继承了颜真卿的雄强之气,有助于矫正当时流行的靡弱之风。梁(山献)还主张“取法乎上”,旨在扭转弥漫在清朝书坛上的师承不正风气,这对后人学习书法具有极大的指导意义,也促进了乾嘉以后学习唐碑风气的流行。

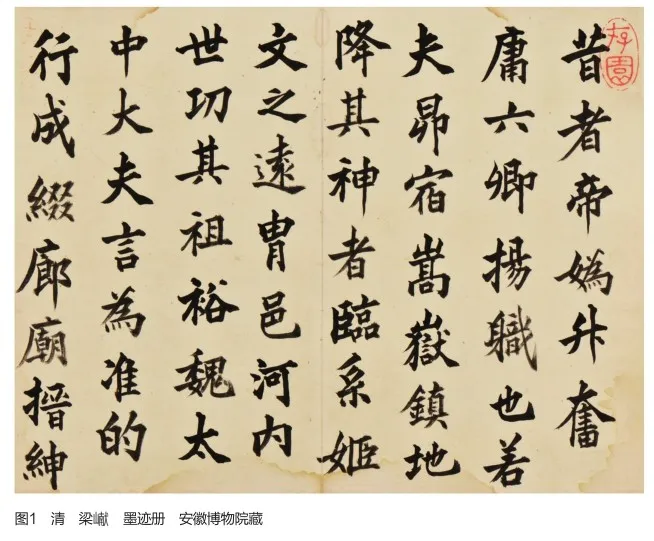

但梁(山献)对元明碑的整体书貌颇有微词。在评价赵孟与董其昌的书法时,他的观点是毁誉参半。元代书法在赵孟的引领下,试图改变宋代重意韵、任自然的书法风尚,转而向前人的规矩中寻求根基,形成了“清秀逸美”的时代书风。明代书家普遍受到赵孟书法的影响,但整个明朝的书法风貌仍然未能摆脱元代以来赵书笼罩书坛时所带来的“平稳秀媚”之气。清初,赵、董之风依然盛行。为了改变这一时风,梁(山献)提出了尚“遒劲”的审美观点,一反元明以来的“软弱”风气。(图2)他对元明碑总体风貌的微词,既源于个人的审美倾向,也与当时的时代背景密切相关。梁(山献)对宋元明碑的优缺点进行了辩证分析,旨在指出其中的可学之处,以供学书者参考。

二、梁(山献)碑学实践

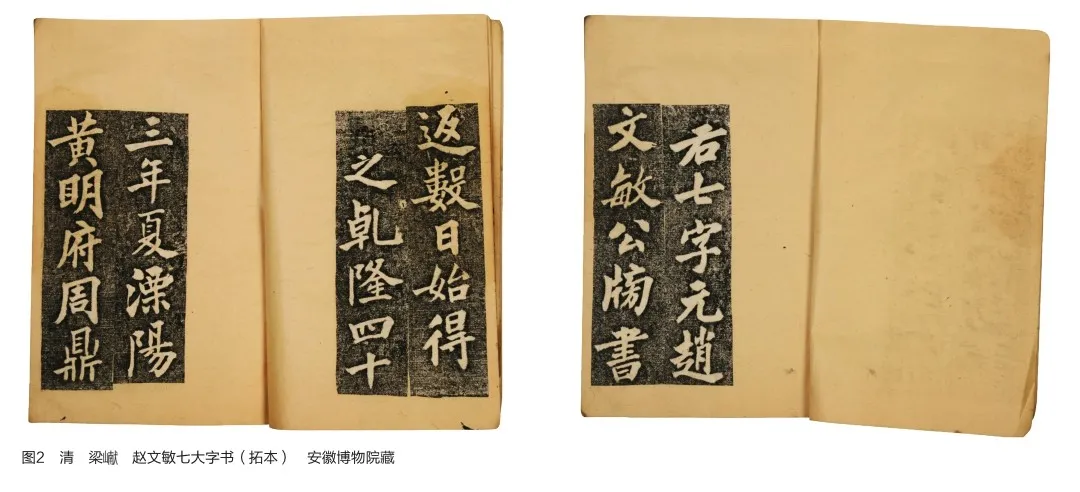

在担任寿州循理书院山长期间,梁(山献)与寿州知州张佩芳、亳州知州江恂结下了深厚的友谊,这一时期梁(山献)书名大振于江淮之间,所书碑版也是遍布天下。梁(山献)在书碑方面成就斐然,其书碑的数量、分布范围及书刻质量在乾嘉时期首屈一指,为清代行书书碑创作当之无愧的代表人物。梁(山献)在《承晋斋积闻录》中“字书论跋”一篇中写道:“吾所书碑版,已刻者五十三种矣,在亳州者七种,其余在寿州、泗州、江宁、扬州、宣城、安庆、桐城、苏州、浙江、徐州诸处。”[2]93安徽博物院藏有数件梁(山献)的碑刻拓片,通过这些拓片我们可以一睹梁(山献)书碑的风采。

《重修报恩寺碑》(图3)由直隶泗州知州张佩芳撰文,凤台县知县阿林保篆额,原巴东县知县、亳州人梁(山献)书丹。此碑立于乾隆四十五年(1780)六月,即报恩寺重修之时。此碑现存于“安徽省文物考古研究所寿县中心工作站”院内,尽管已断裂成几块,内容不全,但剩余字迹依然清晰可辨。所幸现存的清拓本是完整无缺的。梁(山献)本人对自己所写的这块碑较为满意,他曾说:“吾所书诸碑,以寿凤《报恩寺》为最,《孙氏乐轮记》次之。《乐轮记》古厚结实,冠诸碑之上。寿凤《报恩寺碑》劈实健劲,泗州《玻璃泉记》沉着苍劲,二碑皆学北海《麓山寺》,故气魄亦与之相近。宣城《北楼记》结实齐整,最为适中,乃高下所共赏者也。”[2]96该碑整体气势恢宏、浑厚刚健,笔势潇洒遒劲,点画俊逸精到,堪称梁(山献)氏碑刻中的精品。

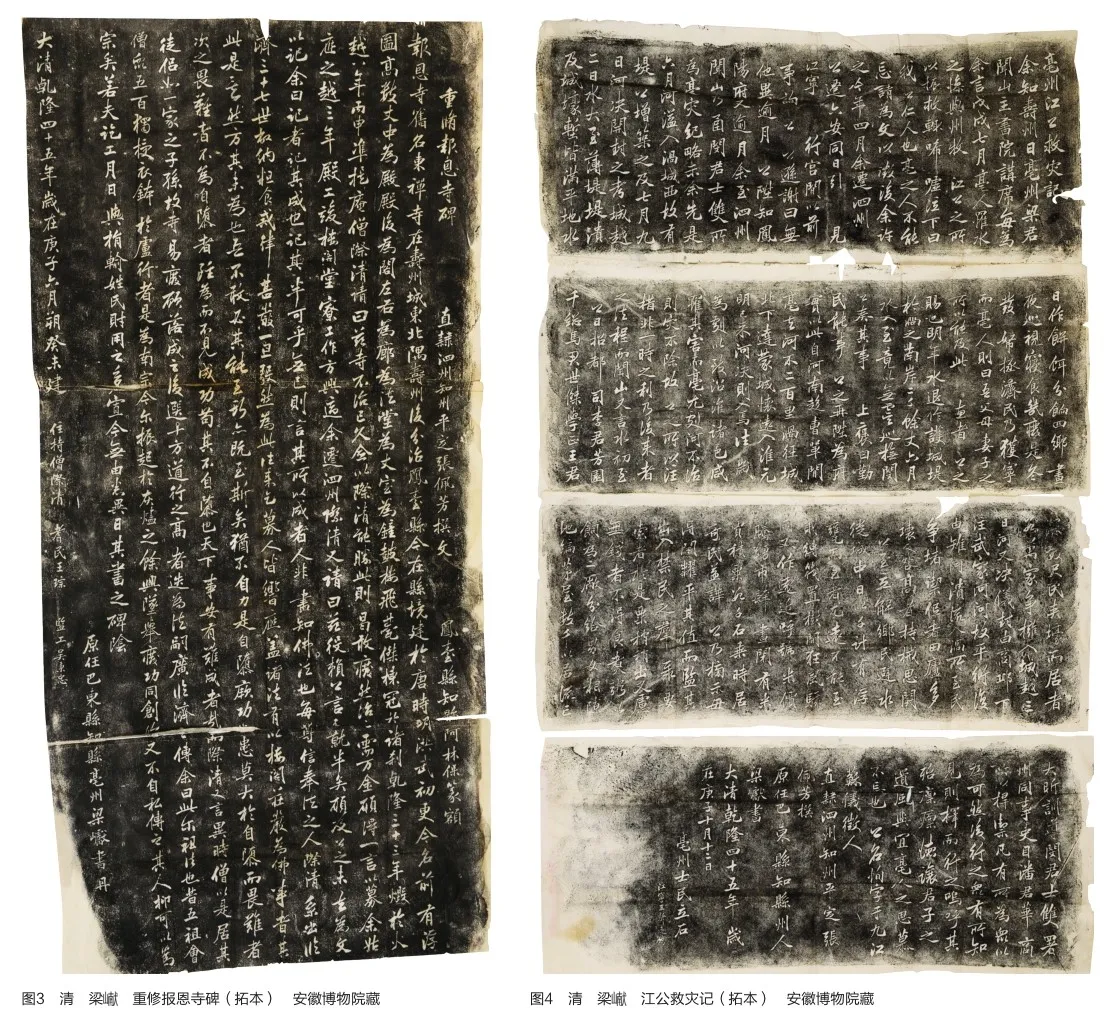

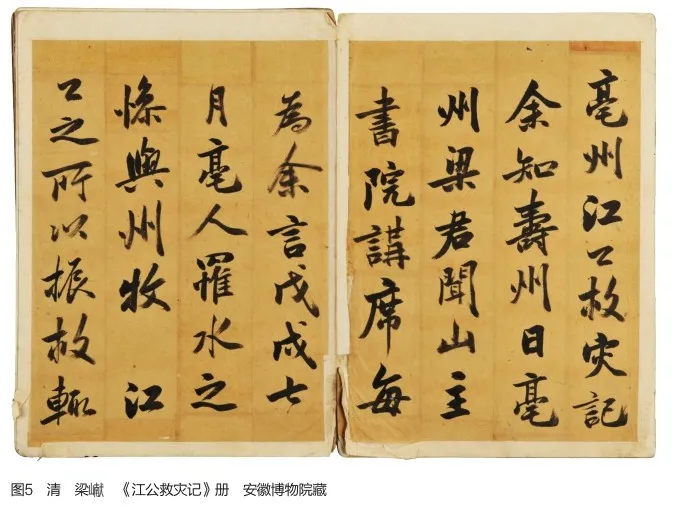

安徽博物院中还藏有梁(山献)书碑的《江公救灾记》(图4)拓片,从中可知梁(山献)对此碑并不十分满意,他曾说:“吾所书《江公救灾记》,以新笔为之,未得尽势,又兼刻手过嫩,遂少弱,不及《报恩寺》《移泗州治》诸碑。”“此余书《救灾记》第一本也,以石小不能容,遂另书之,然笔弱而新,不能佳。此虽退笔,而遒劲腴润,颇有虞世南《公主志》笔意,孙生慎斋装为册,而请余识之,时癸卯六月二日。”“吾书《救灾记》凡四易本而皆不得意,今上石者第三本也,笔意颇瘦,较彼三本为差胜。”[2]96

此外,安徽博物院还藏有一本梁(山献)所书的《江公救灾记》册(图5),墨迹本与拓片对比后艺术效果高下立见。书法上石不同于在纸上书写,它不仅考验书家自身的功力,还受到笔等工具的影响,更重要的是还涉及刻工的技术水平。梁(山献)认为《江公救灾记》书碑不佳的原因主要有二:一是使用了新笔,二是刻工技术不够成熟,略显稚嫩。从梁(山献)的自述中可以看出,他对自己的书碑要求颇为严格,仅《江公救灾记》一书就前后四次易稿,仍未能完全满意。书碑之难,不仅在于书家自身的书写技法,还与石刻的大小、材质、刻工技术的精熟程度等方面密切相关,稍有欠缺,便会留下遗憾,这也是书法上石过程中的一大难题。

在用笔实践方面,梁(山献)早年广泛临摹晋唐宋元明诸位帖学大家的作品,但他并未仅仅止步于帖学,而是将其所悟之碑学用笔融会其中。此处碑学用笔即指篆、隶、魏碑中的中锋用笔,追求笔画线条的苍茫浑厚之感,而帖学用笔追求八面出锋,展现笔画的飘逸灵动和意态挥洒。梁(山献)逐渐将对笔法精致的追求转变为对线条质感的追求,他摒弃了帖学中常用的侧锋取妍之法,转而大量运用中锋,这种转变所带来的“质”与“实”使得梁(山献)的书风更加厚实劲健,从而避免了帖学中常见的“流俗滑熟”之弊。梁(山献)对碑学用笔的汲取,充分反映了碑学思想在其书法实践中的指导作用。

三、梁(山献)碑学思想之影响

梁(山献)执教于寿州循理书院,一生的主要精力在教书育人上,而书法教育则是其教学的重要组成部分。他将自己多年的学书经验传授给学生。在学书的具体方法上,梁(山献)也极力推崇学习碑刻。例如他在《承晋斋积闻录》“学书论”中说:“宋碑不及唐碑。唐人书锋棱具出,而宋人不能。写透欧书,碑版皆可书也”[2]108,“学假晋字。不如学真唐碑”[2]110,“学书需临唐碑,到极劲健时,然后归到晋人,则神韵中自俱骨气,否则一派圆软,便写成软弱字矣”[2]111。

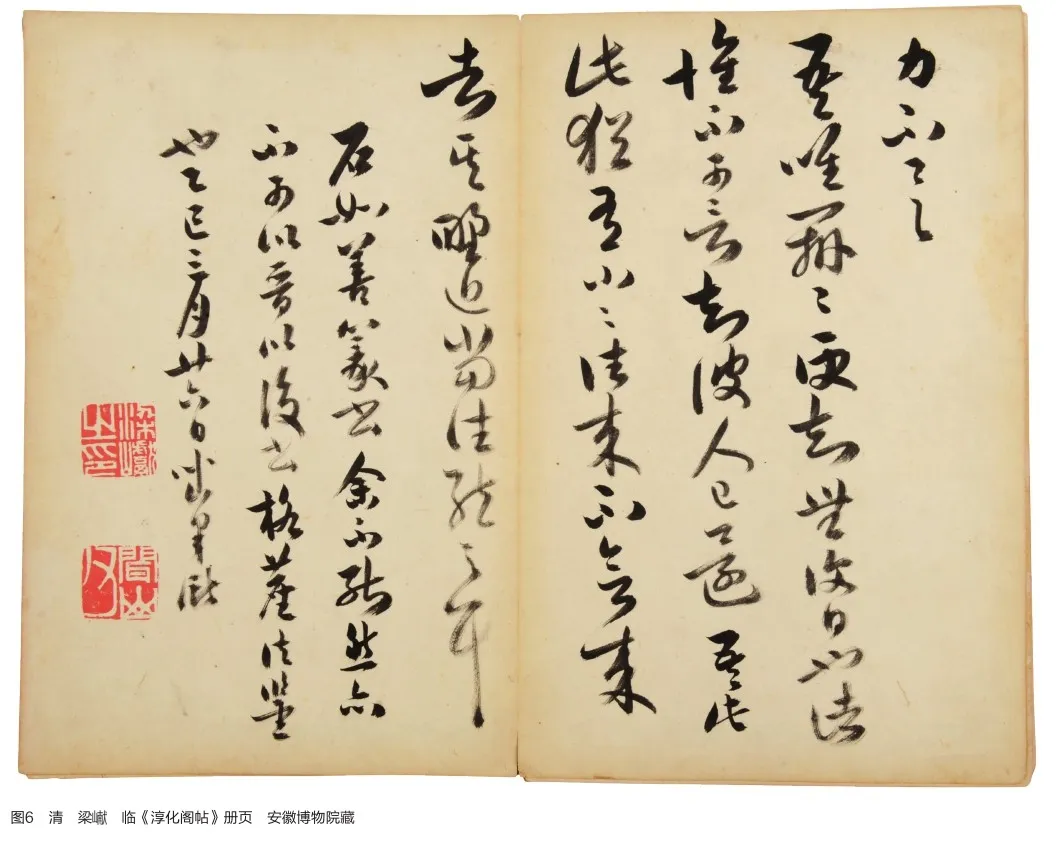

梁(山献)在审美上对碑学认可与包容,在实践上推崇碑学的用笔方法,并从碑中汲取营养以弥补帖学的不足,这些都对后世碑学的发展产生了极其深远的影响。甚至在他的直接影响下,中国碑派书法的杰出代表—邓石如成长起来。裴印本《承晋斋积闻录》的序中有这样的记载:“先生主寿州循理书院最久,完白山人微时为人作篆隶镌印,先生见之曰:‘是子笔力横绝,若得见秦汉古碑,何患不出入冰、斯!’因作书致之金陵梅文穆家,数年而业始成。”[2]1在安徽博物院藏梁(山献)临《淳化阁帖》(图6)的落款处梁(山献)写道:“石如善篆书,余不能。然亦不可以晋以后书格尘法鉴也。乙巳三月廿六日,闻山梁(山献)。”

乾隆三十九年(1774),邓石如游历至寿春,为循理书院诸生刻印,其间得到时任书院山长梁(山献)的赏识。梁(山献)慧眼识珠,看出邓石如笔力横绝,却因家贫无法得见秦汉古碑。为不埋没邓石如在书法上的才能,梁(山献)将邓石如举荐给了自己的好友梅镠。梅氏家族庞大,私藏碑版众多,堪称一绝。在梁(山献)的大力举荐下,邓石如得以客居金陵梅镠家中,尽摹梅氏收藏的秦汉以来的金石善本,从而书艺大进。金陵之行是邓石如艺术学习和创作生涯中的重要转折点,梁(山献)对邓石如的人生轨迹产生了深远的影响,为他最终成长为清代碑学巨擘奠定了坚实的基础。(图7)

在寿州主持循理书院的数十年间,梁(山献)不仅传授了执笔法给段玉裁,强调了中锋用笔的重要性,还精心培养了萧景云、刘介繁、王鲁庵、许春林、胡寿芝等一批杰出的弟子,在安徽书法史上留下了深刻的印记,产生了深远的影响。

结语

乾嘉时期伊始,碑学逐渐兴盛,而帖学则开始式微。到了清代末年,阮元在其书论《南北书派论》和《南帖北碑论》中明确宣扬了北碑的书法价值,随后包世臣的《艺舟双楫》进一步普及了碑学的观念,再有康有为的《广艺舟双楫》问世,清代碑学理论逐渐趋于系统与完备。追溯碑学思想的形成过程,我们可以发现,正是像梁(山献)这样的书家,出于对碑刻艺术风格的深刻认识和高度推崇,在书法实践中默默耕耘,起到了推波助澜的重要作用,引导后世学者开启了碑刻的学习与研究之路。

参考文献

[1]张朝阳.梁(山献)评传[M].合肥:安徽美术出版社,2019:4.

[2]梁(山献).承晋斋积闻录[M].洪丕谟,点校.上海:上海书画出版社,1984.

[3]杨守敬.学书迩言[G]//崔尔平.历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1993:722.

[4]苏轼.苏轼文集[M].北京:中华书局,1986:2210.

策划、组稿、责编:金前文