回鹘戴三叉冠人物身份再考

吕 钊,马艳辉

(西安工程大学 服装与艺术设计学院,陕西 西安 710048)

在以往的研究中, 关于回鹘三叉冠佩戴者的身份表述并不统一, 涵盖了乐师、 元帅、 回鹘王、 回鹘王子、 贵族与官员、 普通供养人等多种身份。 这些观点多基于对壁画内容的表面解读, 缺乏深入分析和系统论证, 没有形成清晰的结论。 本文重点针对乐师、 元帅、 回鹘王、 回鹘王子这四种身份, 通过采用物质文化史的研究方法, 综合考察了历史文献、 图像资料, 并结合回鹘的社会生活、 政治以及宗教背景, 对佩戴三叉冠人物身份进行梳理, 着重探讨回鹘三叉冠佩戴者身份的演变过程。 本研究旨在揭示三叉冠在不同时期所象征的身份变化及其背后的文化和社会因素。 这种方法不仅有助于理解三叉冠造型在回鹘文化中的含义, 而且能够反映其社会文化和宗教文化, 为深入理解回鹘文化提供一个更加丰富和细致的视角。

一、回鹘戴三叉冠人物身份研究现状

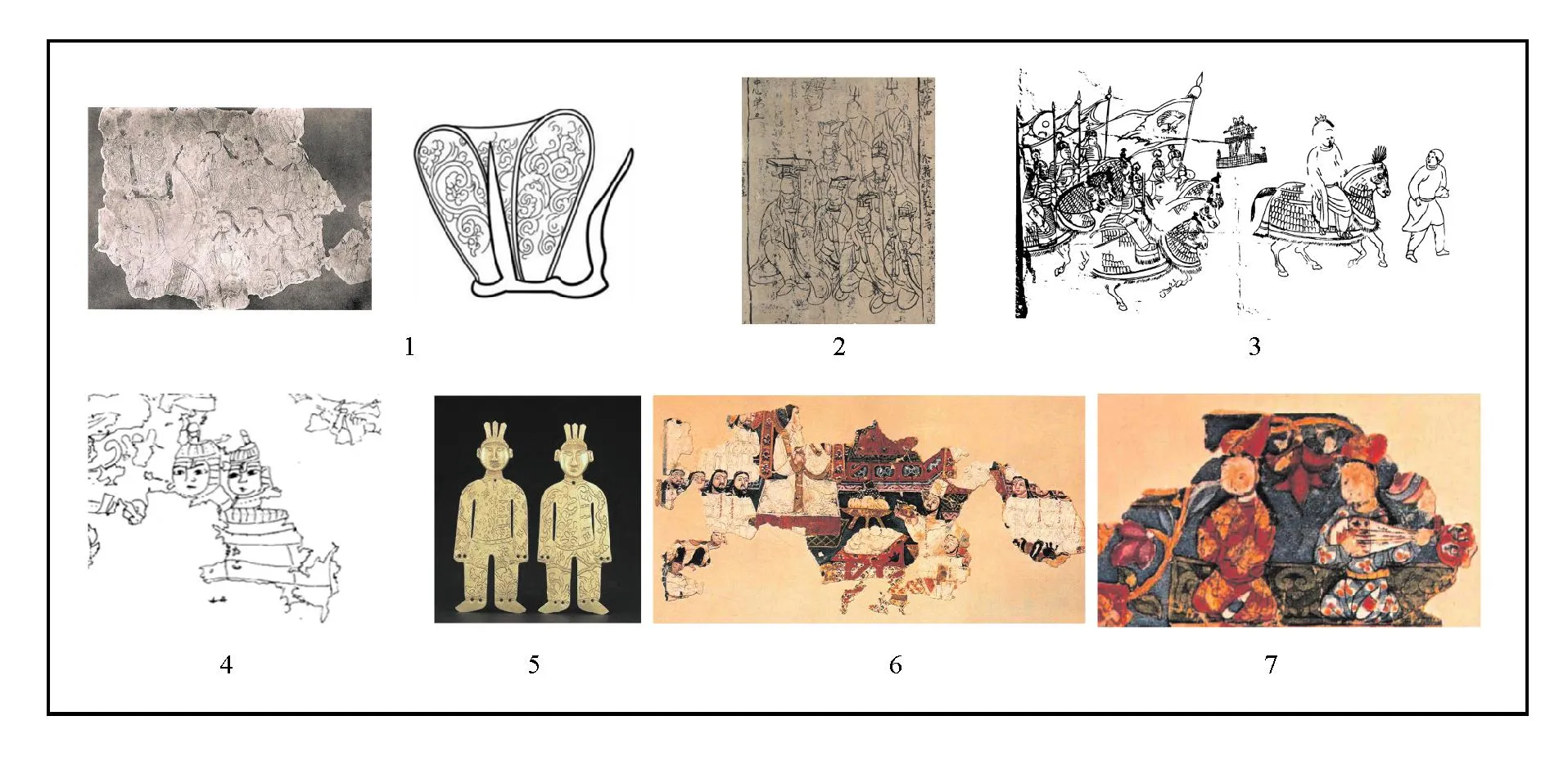

(一)乐师

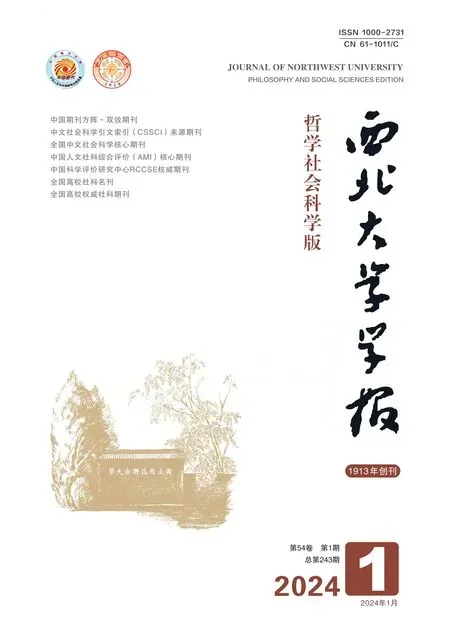

新疆高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画(见图1-1,图1-4)中有六位手拿乐器进行演奏、头部佩戴三叉冠的人物形象。对于佩戴三叉冠的人物身份,包铭新认为其为乐师:“当中有六位头戴三叉冠的人物形象手拿各种乐器进行演奏,一般认为几人是乐师。”[1]101胡洪庆将此壁画称为《奏乐壁画》,也称其中人物为乐师:“在可汗宫遗址中,绘有一幅《奏乐壁画》,画面绘有乐师五人,头戴三叉冠,身着棋格图案的宫廷乐师服……神情专注地演奏。从内容上看,一般认为这几位人物的身份是乐师。”[2]104阿尔伯特·格伦威德尔(A·Grünwedel)同样认为壁画中头戴三叉冠的身份为乐师,并将三叉冠称为翼帽:“一组绘制精美的乐师”和“其中有一名男子头上也戴着与那几个乐师类似的翼帽”[3]615。另在高昌故城遗址中发现了一件摩尼教书籍的双面书页,其中也有一位佩戴三叉冠的人物(见图1-2,图1-5),阿尔伯特·冯·勒柯克(Albert von Le Coq)对书页中佩戴三叉冠的人物称为伎乐,伎乐就是乐师:“再往右边的那个男人……这种穿着类似于图版八的插图b,即袖珍画中伎乐的衣着。这个男人头戴一顶罕见的有三条长长的凸出物的黑色便帽,这种凸出物我们在许多画面中都见到过。”[4]149从上述材料可以看出,学者对于乐师这一身份的认定主要根据以下两点:一是画面内容以及画面中人物形象,二是对服饰的类比。

1.可汗宫建筑群墙面壁画;2.摩尼教双面书页;3.高昌故城K遗址壁画残片;4.可汗宫建筑群墙面壁画线描图;5.摩尼教双面书页线描图;6.高昌故城K遗址壁画残片线描图

(二)元帅

在新疆高昌故城K遗址壁画残片中所见人物形象(见图1-3,图1-6),阿尔伯特·冯·勒柯克认为是代理元帅(1)新疆吐鲁番市高昌故城K遗址壁画残片中人物左边榜题中有回鹘文题字,阿尔伯特·冯·勒柯克在《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》中将其翻译成“代理诸侯或代理元帅”。见阿尔伯特·冯·勒柯克:《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,新疆人民出版社1998年版,第47页。:“左边的榜题牌上写着回鹘文题字‘inancu orongu tarquan’,读作“依南楚,欧龙古,塔尔坎”。第二块榜题牌上没有名字,但我们看到有‘欧龙古’这个头衔和‘sangun’这个词,此词以及他的汉族军服(长裘)表明他是个元帅。在最后那个榜题牌上,我们看到的字是‘a///orongu///’。”[5]47对于其元帅身份,主要是从画面内容和榜题得出,并且这个榜题是阿尔伯特·冯·勒柯克根据其他榜题推测而成,至于是否准确,还需再进行探讨。沈雁认为敦煌莫高窟61窟中三叉冠是武官所穿用的服饰:“可在竞技场合全部头戴三叉冠,桃形冠一次也没出现,也许正说明了三叉冠是武官所穿用的服饰。”[6]96-97武官在此是一个笼统的称呼,其意思与元帅相近。

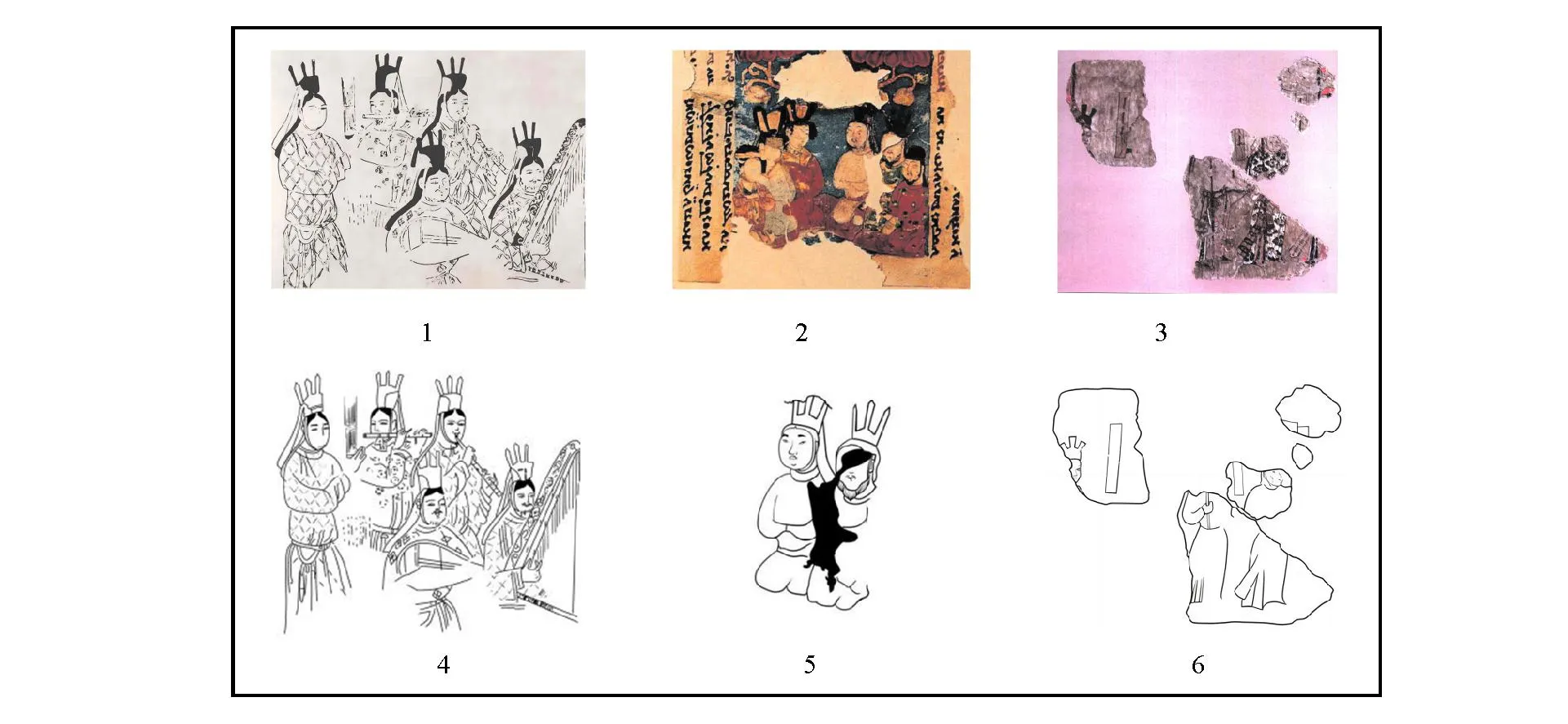

(三)回鹘王

在新疆焉耆县七个星遗址发现的供养人群像中(见图2-1,图2-4),穆舜英认为有一人为回鹘王:“第三人又是老年男子,其帽似为王冠。”[7]192另有高昌故城出土一麻布幡,正反面都绘制佩戴三叉冠的人物(见图2-2,图2-5),穆舜英认为其中头戴三叉冠的也是回鹘王:“正反两面各绘一幅站立执花的回鹘王像,头戴尖头高冠身穿紧身长袍麻布。”[7]194阿尔伯特·冯·勒柯克也认为麻布幡中头戴三叉冠的是回鹘君主或是贵族:“很明显,这个人物是一个回鹘君主或者贵族,是一个带有混血特征的男性。他的头上戴着一顶有三个尖角的头冠。”[4]227阿尔伯特·格伦威德尔也有相同观点:“一个身穿长袍,灰色络腮胡,长长头发,戴有耳缀和黑色尖角王冠的男人形象,王冠上还有纱巾垂下。”[8]71新疆吐鲁番地区文物中心编著的《高昌壁画辑佚》中把麻布幡人物同样定为了回鹘王:“回鹘男供养人像麻布幡画……有回鹘文榜题,回鹘王像,高昌回鹘时期。”[9]69此书中对新疆吐鲁番市柏孜克里克石窟第16窟(见图2-3,图2-6)中的人物也描述为回鹘王家族群像:“回鹘男供养人群像壁画,……表现回鹘王全家供养像。”[9]188对于回鹘王这一身份,这几位学者主要通过对比冠饰的形制及文化内涵、服饰级别加以判断。

1.焉耆县七个星遗址中的供养人群像;2.高昌故城出土的麻布幡人物像;3.柏孜克里克16窟人物群像;4.焉耆县七个星遗址中的供养人线描图;5.高昌故城出土的麻布幡人物像线描图;6.柏孜克里克16窟人物线描图

(四)王子

莫尼克·玛雅尔(Monique Maillard)将柏孜克里克16窟、31窟和高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画中头戴三叉冠的身份归在一类,统称为回鹘王子[10]284。包铭新还认为敦煌莫高窟61窟中佩戴三叉冠人物身份为悉达多太子,然后结合当时服饰混穿现象猜测回鹘王子也如此穿着:“悉达多太子头戴回鹘的冠,身穿汉族服装……一种可能是当时回鹘王国的王子或者其他贵族有回鹘装和汉装混合穿着的现象。”[1]106

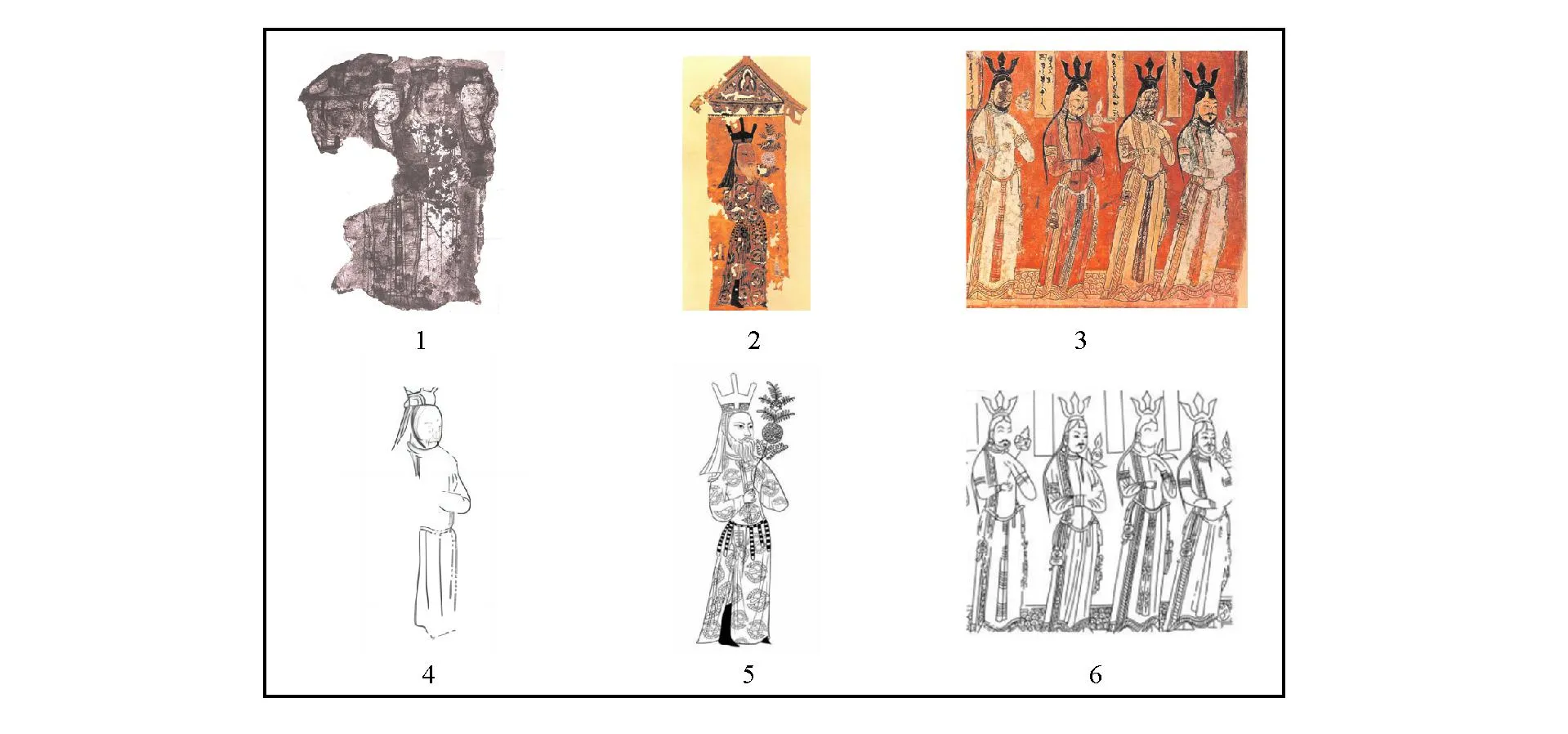

(五)贵族与官员

阿尔伯特·冯·勒柯克将新疆焉耆县七个星遗址壁画中佩戴三叉冠人物描述为:“前者看上去额发梳向脸部,发顶上戴有一顶压得很低的、黑色的、带有三个尖角的帽子。前面一个打开的尖角上还带有红色的镶边,由此往后向下垂着一条红色的头巾。”[4]244并将其称为回鹘贵族供养人。穆舜英认为新疆柏孜克里克第16窟中“右侧四人戴三尖高帽”的供养人为王室贵族[7]194。阿尔伯特·冯·勒柯克也把柏孜克里克第16窟中佩戴三叉冠人物身份描述为贵族:“一个带有穹隆顶的大的露天寺院入口左右两侧窄墙的下部有三个画像框……即左下图所标b的地方画有三排男人的形象。我们认为,这些画面上的人物属于同一个回鹘贵族家庭。”[4]223冯·佳班(A·V·Gabain)认为柏孜克里克第16窟这类服装穿着的身份为贵族[11]89。谢静将榆林窟第39 窟(见图3-1,图3-4)、敦煌莫高窟148窟(见图3-2,图3-5)中头戴三叉冠的身份归为官员:“最前面的两男供养人形体特别高大,身后各有一个执杖的侍从,这两个供养人可能是回纥高级官员……第一身男供养人,头戴三叉冠。”[12]214刘永增判断榆林窟第39 窟第1身供养人是官僚阶层:“西回鹘王国官僚阶层的一员,他们在10世纪末11世纪初来到榆林窟,共同出资开凿了属于自己的洞窟。”[13]张先堂通过冠下有无垂巾判断敦煌莫高窟148窟比榆林窟39窟的地位要高:“前4身头戴三叉冠,有冠带系于颌下,此冠形与榆林窟第39窟前室南壁第1身回鹘男供养人、柏孜克里克第16窟回鹘男供养人的三叉冠类似,不同的是冠下有红色幅巾包裹,两侧向下延伸垂至肩头,显示其地位在本组供养人中最高。”[14]这两类身份的界定较为模糊,因为其贵族身份也可以担任官员,官员也是贵族阶级的一种,因此只能看出头戴三叉冠的地位等级较高。

(六)其他身份

阿尔伯特·格伦威德尔阐述新疆阿克苏地区库木吐喇第38窟(见图3-3)三叉冠为翼状帽,对此身份描写为俗人:“下边一行尚能辨认出的只有两个俗人的头部。而在两行人物之间,则由两行大红色的中文题记作为分界线。我费了很大精力,才把前边一个俗人的头部复原出来,这显然是一个男子,头戴引人注目的翼状帽。”[3]51《高昌壁画辑佚》中对柏孜克里克31窟描述为回鹘男供养人[9]172。对于这类说辞,由于俗人是在宗教画中的体现,因此并不能探讨出现实中的社会地位,另外男供养人这一身份是一个比较模糊的界限,范围过大,不利于具体身份的判定。

1.榆林窟39窟 ;2.敦煌莫高窟148窟;3.库木吐喇第38窟;4.榆林窟39窟线描图;5.敦煌莫高窟148窟线描图

二、回鹘戴三叉冠人物身份与形制分类考

结合上文和相应的图像,发现对佩戴三叉冠人物身份考证的观点并不统一,但因三叉冠形制的变化有着共同的特征,因此笔者结合之前文章[15]中对三叉冠形制分类与流行时间进行归类阐述。

第一类特点:形制为三叉,体积较小、长度较短,冠体结构分为两层,冠体外围很大,内部较小,与中原冠体结构比较接近,冠体后有红色垂带。此类三叉冠在新疆焉耆县七个星遗址供养人群像中出现1身,穆舜英[7]192提到此流行时期为8世纪至9世纪,佩戴此类形制的为回鹘王。

第二类特点:此形制的冠体类似于一个较高的圆柱体,冠座小于头围,三叉基本等高,为两层翻檐结构且翻檐占冠座面积较大,色彩为红色,冠后有下垂及肩的布帛,颜色也为红色。此类三叉冠出现在新疆库木吐喇第38窟1身、高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画8身、高昌故城K遗址藏书室壁画残片中1身。阿尔伯特·冯·勒柯克[4]149认为摩尼教双面书页主要在公元9世纪左右流行;阿尔伯特·格伦威德尔[3]认为库木吐喇第38窟是公元10世纪后;高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画以及高昌故城K遗址壁画残片暂无发现年代记载,但根据其形制应与第二类三叉冠年代较为接近。前文中学者对于佩戴此类形制的身份主要描述为乐师和元帅。

第三类特点:此形制冠体较大,冠座上也有装饰物,装饰面积较小,色彩为红色,三叉中间较高,两边较矮,三叉呈三角形尖顶,冠体上方似乎有一个接近三角形的物体,冠后有布帛,色彩为黑色。此类三叉冠在高昌故城出土的麻布幡中有2身、榆林窟39窟1身、柏孜克里克第31窟前壁门左侧1身、北庭高昌回鹘佛寺遗址S104殿东壁1身、焉耆县七个星遗址第9窟门壁内侧1身以及敦煌莫高窟148窟4身。阿尔伯特·格伦威德尔[8]71认为高昌故城出土的麻布幡是9世纪;谢静[12]214认为榆林窟39窟年代为公元10世纪左右;在《北庭高昌回鹘佛寺遗址》[16]一书中认为北庭高昌回鹘佛寺遗址S104殿东壁是公元11世纪;阿尔伯特·格伦威德尔认为焉耆县七个星遗址第9窟门壁内侧是公元10世纪中期[3];张先堂认为敦煌莫高窟148窟是10世纪左右[14]。结合上文学者的描述,佩戴第三类三叉冠形制的人物身份有回鹘王、贵族官员。

第四类特点:此形制的冠体底座极小,远小于头围,冠座上似有一云朵的造型,三尖顶呈三角形,造型明显且较高,两侧叉有显著的弧度,冠后没有垂布。此类三叉冠出现于敦煌莫高窟61窟5身、柏孜克里克16窟4身。在《中国石窟:敦煌莫高窟》论著中[17]52-79认为莫高窟61窟是公元10世纪中期;在《中国新疆壁画全集》[18]241一书中判定柏孜克里克第16窟为公元10世纪到11世纪中叶。结合上文学者的描述,佩戴三叉冠第四类形制的人物身份有太子、贵族官员。

综上可得,第一类形制时间范围为公元8世纪至9世纪,第二类形制为公元9世纪至10世纪,第三类形制为公元9世纪至11世纪,第四类形制为10世纪至11世纪中叶,可以看出这四类形制是按照时间的顺序所演变的。笔者将其流行时间、分布地点、形制特征以及性质图汇总(见表1)。

在对三叉冠的形制分类以及流行时间界定之后,结合上文身份描述,佩戴第一类形制身份为回鹘王,佩戴第二类形制身份为乐师与元帅,佩戴第三类形制身份以回鹘王、贵族及官员为主,佩戴第四类形制身份为回鹘王家族和回鹘王子。依此推定,不难看出随着形制的演变其身份也随之变化,而且在上文对于形容身份的资料当中,大部分在描述头戴三叉冠的人物身份时都会提及其形制,如尖顶高冠、黑色尖顶王冠、三个长长的凸出物等等,充分说明形制与身份两者之间有所联系。

三、回鹘戴三叉冠人物身份演变

通过上文对于佩戴三叉冠人物身份的梳理,并结合形制及其象征地位的分类,本节按照时期的视域,从西迁前与西迁后两个阶段对回鹘佩戴三叉冠人物身份演变进行深入探讨。

(一)西迁之前身份探讨

西迁之前,回鹘主要以游牧的方式在漠北草原生存,据《旧唐书》中记载:回鹘“依托高车,臣属突厥,近谓之特勒。无君长,居无恒所,随水草流移,人性凶忍,善骑射,贪婪尤甚,以寇抄为生。”[19]5195漠北回鹘建立汗国以前,回鹘主要依附于高车、柔然、铁勒、突厥,并不断壮大自身,其生活方式与宗教文化也与所依附民族相似,主要信仰萨满教。随着自身实力的强大,联合唐朝击败突厥,称霸漠北,建立回鹘汗国,到牟羽可汗时期回鹘奉摩尼教为国教。

从现有的资料来看,三叉冠代表回鹘王身份的象征,应是受早期游牧生活方式以及萨满文化的影响。首先,在其所依附民族中就有类似三叉冠的流行,并且佩戴者身份地位崇高。诸如,突厥的冠饰资料中,有一种三尖角造型的形制,从正面观看呈现三个分叉的三角形尖顶,谓之三尖角冠。这类冠饰在前期主要为女性佩戴,后期(7世纪末)慢慢转变为男性佩戴。此类头冠在古突厥时期的石人像中可见十多例[20](部分见图4-1,图4-2),主要分布于西突厥汗国统治的七河流域地区,且从装饰与面部特征来看,这些石人像大多数为女性。6世纪末至7世纪初当地发行的货币中有两种叶护夫人的形象,也佩戴三尖角冠(见图4-3),与上述石人像相似。东哈萨斯坦塔尔巴嘎台山区的额勒克萨兹墓地(6世纪至8世纪)(2)目前正式的发掘简报还未公布,遗物的断代与族属分析尚待完成,但是从遗址的形制来看非常近似于6世纪到8世纪典型的突厥陵园,有别于此地区突厥之前或之后的墓葬。发掘出一对藏于燃烧祭祀坑中的金带具,上有佩戴此冠饰的形象(见图4-4)[21]。除此之外,在阿尔泰与七河流域也发现了另外5个有着相同冠饰的图像(部分见图4-5,图4-6)。其图像的特征是:至少都有两个人物出现,其中有一位女性人物头戴三尖角冠盘腿而坐,接受身旁另一位人物的跪拜或举杯敬奉,体现出头戴三尖角冠女性超凡的地位。

1,2.吉尔吉斯斯坦楚河地区布拉纳遗址出土石人像; 3.塔什干周边收集的西突厥汗国铸币;4.额勒克萨兹陵园祭祀坑内出土金牌饰;5.哈卡斯,苏勒克岩画群;6.库迪尔格墓地16号墓的墓顶石; 7.失弗特乌兰山突厥陵园发掘出土的石人像; 8.失弗特乌兰山突厥陵园早期采集的石人像头部残块

除在库迪尔格墓地(Kudirg Cemetery)16号墓中出现了男性骑士佩戴三尖角冠外(7世纪至8世纪初),在漠北突厥汗国核心区域的失弗特乌兰山区,一座第二汗国时期的阿史那氏贵族陵园(7世纪末至8世纪初)也曾发现两件男墓主的石人像刻画了三尖角冠的形象[22](见图4-7、图4-8),此陵园的规格与之前出土的毗伽可汗(3)毗伽是突厥和回鹘大汗常用的尊称之一,但由于毗伽可汗碑的发现,现多指后突厥的此位可汗——毗伽可汗,后突厥第三代可汗。陵园规格相差不多,并且地上石像、石碑都刻印着阿史那氏(4)阿史那是东突厥的第一任可汗,于7世纪末去世,因此这个陵园时期应是7世纪末到8世纪初。的族徽,甚至有一面碑上密集刻印了数十个部族的族徽,可以判断墓主人的身份属于突厥汗国阿史那氏统治家族中的核心成员,推测突厥的男性贵族在7世纪之后逐渐开始佩戴三尖角形冠饰。

其次,通过对突厥相关材料研究发现,阿尔泰游牧民族佩戴三叉冠的风俗是受萨满教影响,在回鹘民族中同样盛行这种冠饰。从突厥中佩戴三尖角冠的人物身份情况来看,目前学术界有两种说法:一类是女萨满,另一类是女性贵族,两者皆为族中地位崇高的女性。这一时期,萨满教在游牧民族中影响颇深,曾在中国东北到西北边疆地区阿尔泰语系满-通古斯语族、蒙古语族、突厥语族等民族中广为流传[23]。其中回鹘也同突厥一致以女萨满为尊。如前文提到回鹘也曾依托高车,在高车时期的大型祭仪中以女巫为尊的记载:“至来岁秋,马肥,复相率候于震所,埋羖羊,燃火,拔刀,女巫祝说,似如中国祓除,而群队驰马旋绕,百帀乃止。”[24]2308因此可以看出这类代表萨满最高权力的冠饰形制极大可能对此时的回鹘产生了影响。三尖角冠在包括早期回纥等在内的铁勒部族中,极有可能同样盛行。综上可知,西迁之前的回鹘佩戴三叉冠的人物身份形态主要是回鹘王或部落首领这一象征。

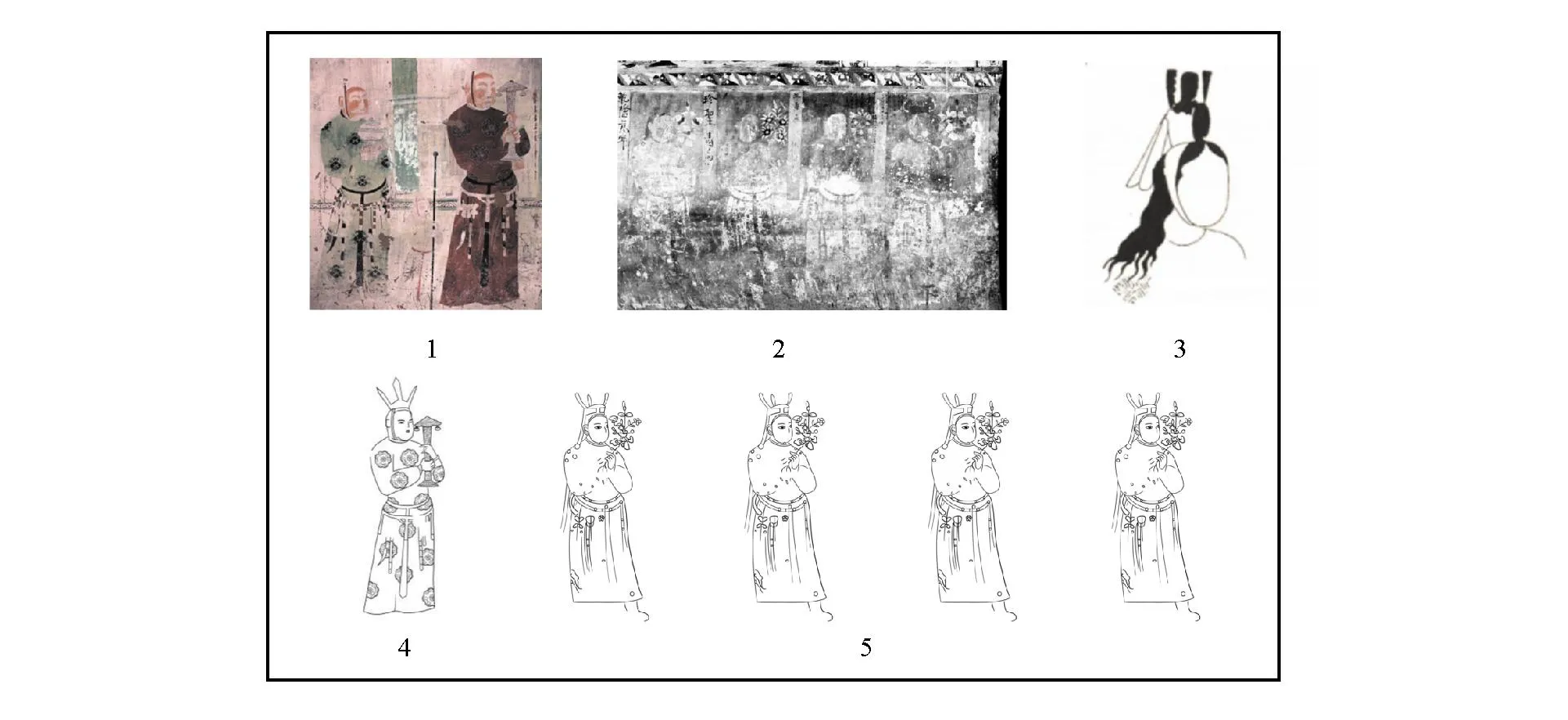

在西迁之前,回鹘虽奉摩尼教为国教,三叉冠仍代表回鹘王或部落首领这一身份象征。原因如下,其一,在摩尼教中三叉造型的冠饰象征尊崇的地位。回鹘摩尼教中最高身份为摩尼教主,其所佩戴冠饰部分与回鹘三叉冠颇似(见图5-1),冯·佳班对摩尼教主的冠饰描述为“刺眼地在帽子周围画了几条粗笨的黑线,黑线条大体上具有回鹘人三尖无檐帽。”[10]8其二,在回鹘皈依摩尼教后,摩尼教艺术促进了回鹘三叉冠的形制演变[15]144。结合以上可以看出回鹘在融合摩尼教成为政教合一的政权后,回鹘佩戴三叉冠人物的身份并没有明显变化。

1.高昌故城K遗址中厅西侧壁画及摩尼教主冠饰线描图;2.SP.83《金光明最胜王经变》白描稿;3. 辽代出土《鹰军图》人物形象;4.高昌故城K遗址中戴三叉冠人物形象;5.辽代契丹墓出土金质人形装饰;6 .摩尼教乐舞图像《乐师残图》;7.高昌故城摩尼教双面书页残片

(二)西迁之后身份演变

在回鹘西迁后,摩尼教盛行时期(约9世纪中期至10世纪)三叉冠仍继续代表回鹘王或者部落首领这一身份象征。在这一时期,三叉冠主要表现为前三类形制,莫尼克·玛雅尔认为:“似乎是职位越高,织物的装饰就越华丽。”[10]149将服饰的华丽程度作为评判标准去判断戴三叉冠人物的级别,如高昌故城出土的麻布幡、榆林窟第39窟等可以看出佩戴三叉冠前三类形制的大部分人物服装上都有纹样图案,演变到三叉冠第四类形制时服饰纹样大大减少,如柏孜克里克第16窟并不如前三类形制在壁画中绘制的华丽,同时说明了佩戴前三类三叉冠的人物身份地位高崇。其次再结合莫尼克·玛雅尔提到:“‘老王’就戴着这种威严古怪的帽子,帽子的底部显得如同是三角形,每个角的上部都是一个尖顶,一条短纱巾从后边垂下,纱巾是用很短的饰有棕叶状花纹的织物制成的。”被绘于可汗宫“绘画中的大部分人物都有这种三尖冠形帽”[10]150。“老王”是对回鹘王身份的描述,且所说的“三尖冠形帽”即三叉冠的第三类形制。另冯·佳班在描述摩尼教主冠饰的形制中提及三尖无檐帽:“黑线条大体上具有回鹘人三尖无檐帽,即最高贵族等级帽子的尖顶的形式。”[11]86认为“三尖无檐帽”是回鹘最高等级帽子,这种形制也是三叉冠第三种形制的另一种称呼。通过这两位学者的描述,可以看出第三类形制的三叉冠地位高崇,应是最高等级的象征,由此可见,在西迁后的一段时间(信仰摩尼教这一阶段)三叉冠权利象征并没有变化。

回鹘在西迁后,主要定居在高昌和甘州,其生活方式也随之变化,从之前半游牧半封建的制度换成定居封建社会的制度(5)根据杨圣敏《回纥史》记载,回鹘在击败突厥成为漠北霸主以后,并没有舍弃原来游牧民族的传统,结合原来突厥以及唐朝的影响,形成了半游牧半封建的一种状态。而在西迁之后,高昌回鹘大量继承了塔里木盆地的农业文化,从游牧向农业过渡,逐渐成为封建制度的政权。甘州回鹘也是受本土及汉文化影响较多,很快转变为定居封建制的政权。另在《宋史·高昌传》记载:“有水,源出金岭,导之周围国城,以溉田园,作水硙。地产五谷,惟无荞麦。”也可以看出其生活方式。见脱脱:《宋史》,中华书局1975年版,14111页。。其受中原文化以及周边地域民族文化的影响所信奉的宗教开始改变,出现了多种宗教共存的局面(6)余太山在《西域通史》 中说道:“摩尼教的经典中有佛教的东西,佛教的经典中也有摩尼教的东西。”见余太山:《西域通史》,258页。在《宋史·高昌传》:“佛寺五十余区,皆唐朝所赐额,寺中有《大藏经》《唐韵》《玉篇》《经音》等,……复有摩尼寺,波斯僧各持其法,佛经所谓外道者也。”可以看出回鹘在西迁定居后存在多种宗教共存的局面。见脱脱:《宋史》,中华书局1975年版,14112页。。在西迁后的一段时间仍以摩尼教为主导地位,三叉冠所代表的还是回鹘王或部落首领的身份;在以佛教为主导地位之后,加之其生活方式的转变,三叉冠所代表的地位逐渐下滑,王子、贵族以及高级军官这一阶层均能佩戴。

本文认同三叉冠可为王子佩戴这一观点。理由如下:其一,10世纪中叶开始,回鹘两地尖顶花瓣形冠、桃形冠逐渐成为回鹘王身份的象征,三叉冠的地位开始下滑。从图像资料中人物位次看,柏孜克里克16窟中佩戴三叉冠的人物位于佩戴尖顶花瓣形冠人物之后,佩戴扇形冠人物之前。在敦煌莫高窟148窟、榆林窟39窟中也有相同特征的图式,佩戴三叉冠的人物比佩戴扇形冠人物要大,并且位次也在扇形冠之前。据松井太研究,榆林窟39窟(见图3-1)中头戴扇形冠的人物是宰相[25],则说明佩戴三叉冠的地位比宰相还要高。根据回鹘的阶层结构分析,宰相之上为可汗、叶护以及特勤[26]347-351,因此西迁之后在宰相之上回鹘王之下身份的为叶护与特勤,叶护至后期已为空衔,而特勤在汉文中记录较多,意为“王子”[26]349。其二,学者宋焰朋对敦煌莫高窟中头戴三叉冠的壁画做了梳理,其中如第7窟、9窟、98窟及231窟中头戴三叉造型冠饰的人物站位均立于前列,可见佩戴三叉冠人物身份依旧尊贵。同时指出,在61窟主室西壁下部第十扇屏风画中除悉达多太子外,多个人物佩戴三叉冠,这些人物均为太子或王子[27]。结合第9窟《维摩诘经变之各国王子听法图》、第154窟北壁《善友太子和恶友太子》、第158窟《各国王子举哀图》以及《报恩经变相图·孝养品》中佩戴三叉冠的太子或王子身份来看,太子作为继承王位的唯一人选,并不会在一个场景中以同一个供养人形象重复出现,因此壁画中佩戴三叉冠的应为回鹘王子。

本文认为三叉冠在后期王子也可佩戴,主要受佛教文化的影响。论述如下:其一,在10世纪中叶左右,回鹘所信奉的宗教开始由佛教主导,三叉冠的形制受佛教文化影响从第三类演变到第四类形制,柏孜克里克16窟中三叉冠形制就是受佛教壁画艺术对三叉绘画技法的影响,演变成具有夸张弧度的第四类形制的样式[15]145。其二,在其他佛教故事画中开始较多出现佩戴此类形制的三叉冠人物形象,如敦煌莫高窟61窟中就是悉达多太子佩戴三叉冠进行射箭、投掷等活动内容,又如第154窟北壁《善友太子和恶友太子》、第9窟《维摩诘经变之各国王子听法图》以及《报恩经变相图·孝养品》等壁画。不仅如此,唐朝时期的《金光明最胜王经变》的壁画粉本(见图5-2)中也有头戴三叉冠的人物,沙武田对敦煌壁画粉本系列SP.83a部的描述:“第一部分,榜题为‘中心第三□□梵王’……后排二人,头戴三叉冠。”[28]从图像可以看出头戴三叉冠的人物位次排在第三,主要穿戴中原内地的服饰和冠饰:“王像均头戴冕旎,身穿冕服,而诸天子群臣像均头戴通天冠或进贤冠,深衣大袍。”通过上文对两地佛教信仰情况的论述,可以看出甘州回鹘与高昌回鹘相比,前者信仰佛教的进程相对较快,佩戴三叉冠人物相对较多并且均出现在佛教经变画当中,则说明甘州回鹘所受佛教文化的影响较多。综上,可以推测出,回鹘佩戴三叉冠的人物身份转变为王子佩戴,很大原因是佛教的传入及信仰的转变所致。

而对于高级武官的身份问题,通过类比回鹘武士形象以及辽代出土的《鹰军图》中佩戴三叉冠的人物形象,再联系阿尔伯特·冯·勒柯克对榜题的解读,确认三叉冠为回鹘的高级军官所佩戴。在辽代的《鹰军图》中发现了类似三叉冠的冠饰(见图5-3),邵国田称《鹰军图》是以军队将士为原型的写实性作品,并对内容进行描述:“第二人单列于部队之前,戴有羽状上出‘山’字的扇面形突尖之冠, 当为这支部队的统帅。”[29]王大方也对此有所描述:“骑马的军人共七人,其中一个为军官,骑行在队前。由契丹男子牵马,军官头戴三叉戟式皮帽,身着长袍,足蹬长靴、束腰带、蓄短须。”[30]此军官人物形象与高昌故城K遗址壁画残片中人物形象描绘的一致,“三叉戟式皮帽”与第二类三叉冠形制也相近,没有穿戴盔甲,而是身穿长袍。勒科克对高昌故城K遗址壁画残片中佩戴三叉冠的人物服饰描述为:“他穿一件绿色长衫……直垂在脚面。”另高昌故城K遗址的图像资料中也有许多武士形象,他们均穿戴盔甲(见图5-4),但不佩戴三叉冠,应是普通武士的形象,与《鹰军图》中后方士兵的形象一致。回鹘与辽往来频繁,据《辽史》载:“南门之东(设)回鹘营,回鹘商贩留居上京,置营居之。”[31]441且西州回鹘早在耶律阿保机成为首领的907年年末,已开始向契丹遣使朝贡[31]1125-1127。此外,辽代还发现两件佩戴三叉冠的金质人形装饰,松井太认为契丹墓发现的金质人形装饰的冠饰与回鹘三叉冠颇似[32](见图5-5)。综上服饰对比分析,辽代高级军官及士兵着装与回鹘形制类似。高级军官佩戴三叉冠,普通士兵并不佩戴三叉冠。

而三叉冠为何可以被高级军官佩戴,本文认为主要受到早期游牧时期生活方式的影响。早期回鹘游牧时期“善骑射”[19]5195,西迁之后,虽然生活方式由游牧转为定居,但是其热爱骑射这一习惯仍旧保留,并逐渐日常化。《宋史》记载:“俗好骑射。……游者马上持弓矢射诸物,谓之禳灾。”[33]12111在敦煌莫高窟61窟悉达多太子佩戴三叉冠骑射的行为应该也是受这种风气的影响。也由此可以看出其可以被高级军官所佩戴的转变同样是受早期游牧生活方式的影响,到了后期逐渐日常化从而慢慢传入辽朝,在辽朝也形成高级军官佩戴的风尚。

对于乐师这一身份以往主要是从图像中人物手持乐器这一特征而进行判定,而笔者认为在高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画及摩尼教双面书页中手持乐器进行演奏的供应人应是贵族身份。其一,在信奉摩尼教时期真正的乐师演奏时不佩戴三叉冠。如典型的摩尼教乐舞图像《乐师残图》中,乐师身穿摩尼教服饰,演奏琵琶、箜篌等乐器(见图5-6),在乐师们的身后是七八位歌者,手捧摩尼经齐声唱诵。这幅图生动再现了摩尼教仪式中庄重而又热烈的乐舞场面[2]105。图像中奏乐的乐师并没有佩戴三叉冠。其二,高昌故城周边地区可汗宫建筑群墙面壁画以及摩尼教双面书页中,佩戴三叉冠人物形象服饰为贵族服饰。这几幅图像资料中,佩戴三叉冠的人物均身着带有丰富图案的服饰,部分人物腰间佩戴蹀躞七事,且冠后有垂布,此为典型的贵族装扮。其三,在传教或者祈福这种情境下,贵族也会演奏乐器。如在高昌故城出土的摩尼教双面书页残片中也有贵族弹奏乐器(见图5-7),其内容是两个头戴尖顶花瓣的回鹘供养人,右边蓝色服饰供养人手持乐器。阿尔伯特·冯·勒柯克认为:“此种头饰看来是摩尼教上层人物的帽子。”并对题记进行分析推测画中人物应是在传教[5]53,其中佩戴尖顶花瓣形冠人物身穿服饰与佩戴三叉冠人物服饰相近均为贵族穿着。并且在其他传教或祭拜场景中,也有身份尊贵的人物吹奏乐器,应是对本教教义、教主的追随和崇拜。结合以上材料,笔者认为其中佩戴三叉冠的应为贵族,手持乐器进行演奏这一形象出现在祭祀或传教的活动中,而真正的乐师不佩戴三叉冠。

综上可以看出西迁之前,回鹘三叉冠由回鹘王或者宗教首领这一身份形态佩戴,西迁之后,逐渐开始由王子、贵族以及高级武官佩戴,并排除了乐师身份。而造成回鹘三叉冠人物身份演变这一情况,则是由于西迁之后,生活方式及宗教信仰转变共同作用下的原因。

四、结 语

本文通过对佩戴回鹘三叉冠的人物身份梳理,再结合文献资料、出土资料对三叉冠形制流行的时期进行划分,然后将其所象征的身份归类探讨,其中将三叉冠遗存的时间范围划定为8世纪至11世纪中叶,基于此,可看出回鹘佩戴三叉冠人物身份有较为规律的发展脉络。通过对回鹘供养人佩戴三叉冠人物身份问题研究,进一步阐明了回鹘三叉冠人物身份演变的关系,即受到了回鹘民族生活方式以及宗教信仰转变的影响。西迁之前由于本身游牧生活方式以及萨满文化的影响,回鹘三叉冠由回鹘王或者宗教首领这一身份级别佩戴,而在西迁之后,生活方式由游牧转向定居、单一宗教格局转换成单一宗教主导下多种宗教共存,其佩戴人群也发生了变化,逐渐开始由王子、贵族以及高级武官佩戴。

回鹘作为古代丝绸之路沿线重要民族之一,随着西迁,其在整个文化发展、社会发展过程中接受来自中原、中亚、西亚文化的影响,并将东西方文化吸纳糅合,而其冠饰作为回鹘最具有代表性的服饰产物,承载了独特的历史内容与时代意义。对其佩戴人物身份演变研究梳理,可以从不同的侧面折射出回鹘的社会、物质、宗教、艺术,对补充古代中原地区与西域民族之间的文化传播与交流有着一定的意义。笔者也仅是依据现有材料得出的新观点,以就教于方家,还有待更多的发现去证实。