《辩惠禅师墓志》与唐代士族出家女问题

白泽宇

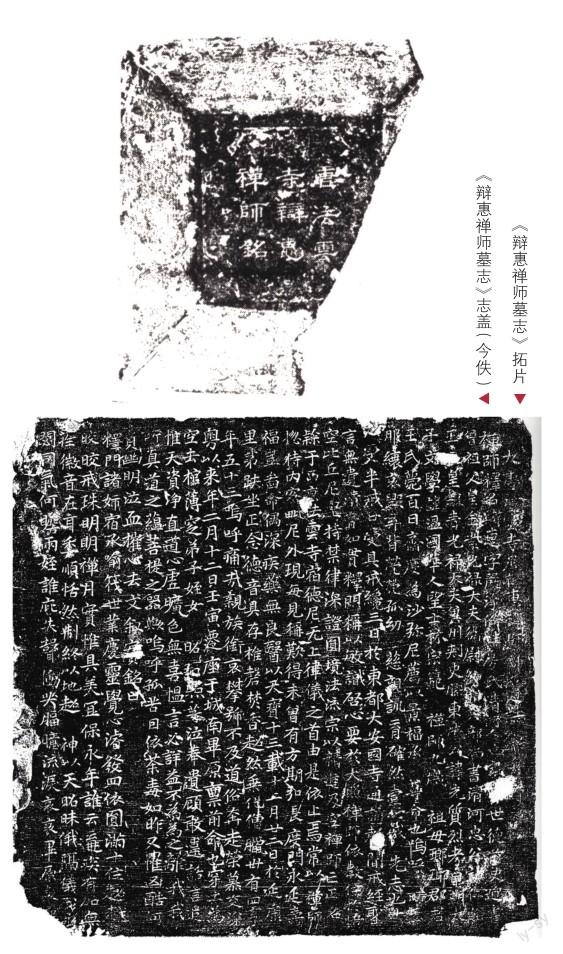

《大唐法云寺尼辩惠禅师神道志铭》(下称《辩惠禅师墓志》)出土于长安毕原(今西安市长安区韦曲街道),现存西安市长安区博物馆。盖为覆斗形,一角残缺,侧刻唐草,正中隶书“唐法云寺辩惠禅师铭”9字,边刻番莲纹。志为石质,正方形,边长36厘米,楷书24行,满行24字,除空格外,共579字。今墓志完整,志蓋佚。

辩惠家族世系

辩惠“俗姓房氏,清河人也”。据《元和姓纂》记载,房氏源于姬姓,后封于房,以国为姓。经多次迁徙,王莽时期房雅始居清河,自此房氏在此落地开花。从后燕房谌开始清河房氏逐渐兴旺并成为当地望族,子孙昌盛,历魏、齐、北周、隋唐,其间杰出人物频出,一直是房氏家族的主干,清河郡成为房姓最重要的郡望,并有“天下房氏,无出清河”之说。

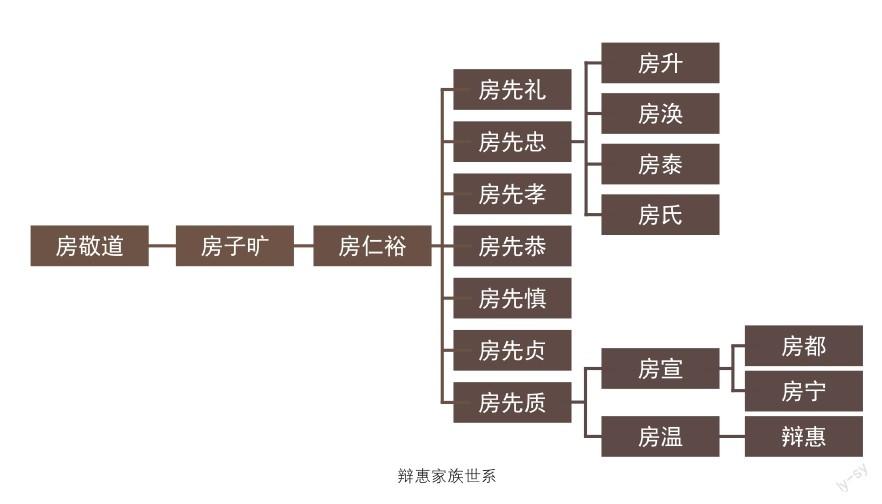

由于缺乏史料,清河房氏世系记载支离破碎,不易排列,幸得考古资料不断发现,使得答案逐渐清晰。《辩惠禅师墓志》载:“曾祖父皇金紫光禄大夫、卫尉卿、赠兵部尚书、清河忠公,讳仁裕。王父,皇银青光禄大夫、冀州刺史、胶东成公,讳先质。烈考,皇朝太子文学,讳温。”由于《新唐书·宰相世系表》等文献并没有房仁裕一支的记载,所以只能通过相关墓志窥探其家族世系。《赠兵部尚书清河房忠公神道碑》载:“(房仁裕)祖敬道,官至司空府集曹参军侍(后阙)。”

关于房仁裕的其他子嗣。《唐陇西李氏清河太夫人(房仁裕母)碑》碑阴记载房仁裕妻子“太原王氏,五女十男”,其中明确记载者共六子,分别为先礼、先忠、先孝、先慎、先贞、先恭,并无志文提到的房先质。据《唐故岐州司仓参军房公墓志铭》载:“公讳宣,清河人也。曾祖子旷,隋常州别驾祖仁口,皇赠兵部尚书父先质,皇银青光禄大夫、赠兖州都督……二子都、宁。”则房先质为房仁裕之子无疑义,可补前碑之阙。再结合《大唐故左千牛将军赠左金吾大将军清河郡开国公房公墓志铭并序》中“公讳先忠,清河人也……子升,豳州三水令;涣,汉州司兵参军;泰,梓州参军事”,以及《大唐故章怀太子并妃清河房氏墓志铭》记载:妃清河房氏为房仁裕之孙、房先忠之女,可尝试复原辩惠家族世系表。

清河房氏有着深厚的佛教信仰。贞观十九年(645年)玄奘大师归长安之后,太宗广招人才“相助整比”,命辩惠的族叔祖房玄龄主持佛经翻译,他也是首位参与佛经翻译的宰相,从此拉开了宰相参与佛经翻译的序幕。《大唐故高道不仕清河房府君墓志铭并序》载,清河房有非“分半产以助伽蓝,尽一心而专顶礼”,为了奉佛不惜倾尽家财。《续高僧传》载,慧净俗姓房,14岁出家,且“日颂八千余言”。如此年纪便出家,可见其自幼受家庭熏陶。并且“梁国公房玄龄,求为法友,义结俗兄”,亦可见房氏一族佛教信仰之浓厚。

唐代是文化繁荣的时代,三教并立的政策让佛教在这一时期大放异彩,许多士大夫也都潜心于佛教,清河房氏一族自不例外,辩惠墓志称其家族“国华人望,士林宗范”,许多家族成员与佛教都有很深的关系。此外,房氏一族虽在唐代人才辈出,多人或为宰相或为高官,但身处政治漩涡中或受其累,如房玄龄之子房遗爱谋反被诛后诸子被流配岭南,房遗直也被贬为庶人。这一事件深深刻在房氏一族的记忆中,政治上的跌宕或让他们萌生隐世之心。

辩惠佛寺活动

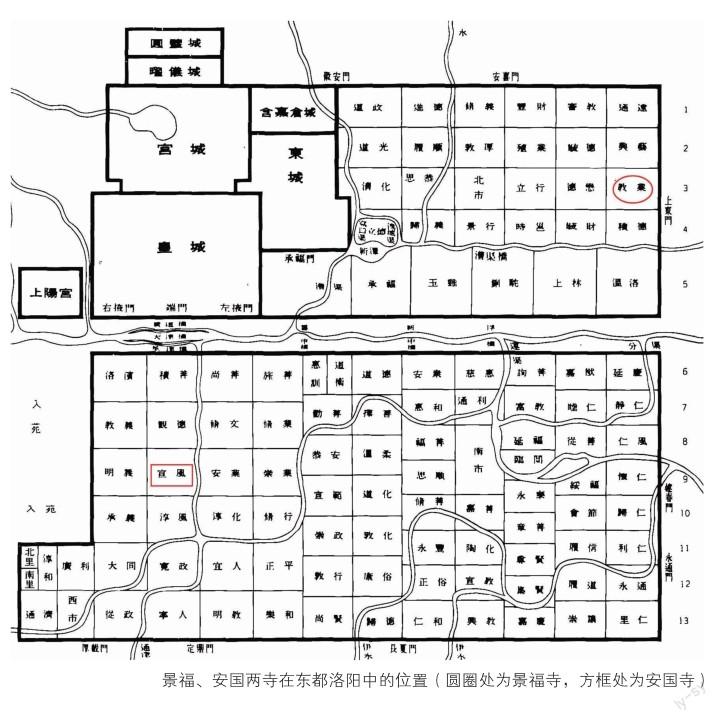

墓志记载的与辩惠相关的寺院共有三所,分别为景福寺、安国寺、法云寺。

景福寺

志文称“荐以景福,承尊命也”,“景福”当为景福寺。《唐会要》记载景福寺始建于贞观九年(635年),在武则天时改名为天女寺,此后一直沿用此名,直到会昌法难时被毁,志文中当延续旧名之称。

佛教宣扬持戒就是孝,就是为三世父母修福,很多妇人为了报答父母的养育之恩、为逝去的亲人祈福而出家,辩惠九岁时便受家人之命出家为比丘尼,幼年时期在景福寺度过。辩惠出家时为景龙四年(710年),此时正是韦后毒杀中宗拥立少帝,临朝摄政之时。其父房温为少帝太子文学,据《唐六典》记载太子文学要负责东宫的经籍,官职品级较高,与太子的关系也较为密切。而景云二年(711年),唐隆政变后睿宗坐上皇帝宝座,因此曾担任少帝太子文学的房温被排挤出朝廷。志文中再也没有提及辩惠父亲的事迹,仅称“茕茕孤幼,慈亲训育”,说明其父已去世,所以推测房温可能被流贬至死。《唐律疏议》规定:“(女人)出养、入道及娉妻未成者,不追坐”,又解释“入道”,即道士、女官、僧尼等可以免去连坐刑罚。辩惠父亲房温政治失势,幼小的辩惠被家人借着为其曾祖母祈福的机会送进寺庙,这当是其出家的真正原因。

墓志记载辩惠“确然一心,成先志也”,即表示要继续修行下去,以完成年少之志向。由此可见,辩惠在佛寺长大,耳濡目染之下自然表示要皈依佛门。按照佛教规定,要想成为正式的比丘尼必须经过两次受戒,第一次为出家时受沙弥戒成为沙弥,第二次是受比丘戒成为比丘尼。比丘戒与沙弥戒相比戒品具足,故称“具足戒”。在此生活了11年的辩惠终于在20岁时受具足戒,正式踏入佛门。

安国寺

根据宋敏求《河南志》的记载,洛阳在唐代以前并无安国寺,寺址先后为杨文思、樊子盖、节愍太子李重俊的宅子。神龙三年(707年)崇因尼寺落成,后改名卫国寺,唐睿宗景云年间(710—712年)更为安国寺,该名称一直延续到唐武宗时期(840—846年)。

在景福寺受戒3日后,辩惠便前往安国寺诵读佛经,她“圣言无遗,清音如贯”,被大加赞赏。之后留在安国寺同大照禅师和悟空比丘学习佛法。大照禅师俗姓冯,法号普寂,是北宗禅始祖神秀的得意弟子。普寂在神秀去世后统领教众,长期在洛阳和长安传法,于开元二十七年(739年)在长安圆寂。辩惠在安国寺修行时,正是神秀、普寂大放异彩的时候,他们在佛教界地位不言而喻。普寂圆寂后,辩惠又追随一位法号为悟空的比丘尼学习佛法。文献中没有悟空比丘尼的记载,她应是两京地区的著名禅师。在与两位大师修行期间,辩惠一直“坚持禁律”未有丝毫懈怠,逐渐达到圆满具足之境界,这也为其以后进入法云寺奠定了基础。

法云寺

《长安志》记载法云寺最初名为法轮寺,建于开皇三年(583年),“法轮”一词出自梵语,意为佛法,其曰“法为自性,故名法轮”。到武后时期受政治风波的影响,其名称发生了很大变化,于嗣圣元年(684年)改为法云寺,法云意为佛法如云,能覆盖一切。神龙二年(706年)韦氏将法云寺改为翊圣寺,韦后被贬为庶人前尊号“顺天翊圣皇后”,“翊”为辅佐、帮助之意,号为“翊圣”有法武则天“天后”之意,此举是想通过改名为自己造势,为夺权做准备。景云元年(710年),李旦重新成为皇帝,翊圣寺复其旧名法云寺,直到会昌法难不复更易。由上可知,法云寺每次改名都与政治事件大有关系,可以推测统治者对这座寺庙很重视。因此,法云寺的门槛颇高,禅师不仅要佛法高超,而且多有大族背景。

辩惠身为清河房氏之后家世较为显赫,并且拜北宗禅的两位高僧为师修习佛法,两位禅师圆寂后,得以在法云寺传法授业。入法云寺之初辩惠便为“无上律仪之首”,律仪为僧侣遵守的戒律和立身的仪则,此处指辩惠已经成为法云寺僧尼学习的榜样。寺中僧尼尊其为“禅师”,入寺一段时间后住持令她“总持内密”讲授经书,在与人辩论时住持“每见称叹,得未曾有”,可见辩惠在佛寺中修为、地位已相当高。但好景不长,辩惠晚年身染恶疾选择居家出家,天宝十三年(754年)于家中圆寂。

出家不出世

一般来说,皈依佛门后应断绝与凡尘的联系,但纵观历史却发现事实并非如此。陈弱水先生在研究唐代墓志时,认为唐前期的知识界“以具有一种二元的世界观为其基本性格”,即一个是社会与家庭生活,另一个是个人生活与精神追求的范畴,前者的最主要指导原则是儒家思想,后者则以古典道家、玄学、佛教、道教为主要思想资源。就佛教而言,内心修为会激发儒家伦理情感,从而维持家庭秩序的稳定与延续。

佛教主张出世,比丘尼出家后要脱离世俗社会、家庭,在偏远的寺院中潜心修行以求正果。对于这一点,隋唐统治者也是比较认可的,比如斯坦利·威斯坦利在《唐代佛教》一书中认为唐太宗颁布《道僧格》的主要目的之一就是要限制僧众在中国世俗生活中的参与,希望僧尼在寺院内例行修持。但另一方面,統治者为维护儒家“孝”道,倾向于让僧尼致拜父母,在僧尼与世俗家庭的交往方面并没有过多要求和限制。同时,随着佛教中国化程度加深,社会也渐渐允许出家人与世俗家庭保持一定联系,有时甚至还会怪罪人们不参加僧尼的葬礼,对于那些士族出身的比丘尼而言更是如此。她们大多因为家族信仰而舍身为尼,出家后反而与本家族的联系更为密切。《辩惠禅师墓志》也为我们探究这一现象提供了实物线索。

居家

佛教规定僧尼出家后必须在寺院居住,不得随便离开寺院。但随着佛教在中国逐渐本土化,为适应世俗需要、增强社会认可度,佛教的一些戒律出现了一些变化,如出家后仍旧可以住在俗家。正如蔡鸿生先生所言,在唐代“少量或个别僧尼住在家中,不论在内地和敦煌都应是一直存在的现象”。辩惠圆寂于延康里第,该坊属唐长安城长安县辖区,而其隶籍的法云寺在万年县宣平坊,即东市之南,两坊相距较远,因此延康里第应为辩惠本家之宅。这也表明这一时期佛教僧尼并没有真正彻底隔断与世俗的联系,她们内心从未离开世俗家庭。

很多墓志资料中也有不少僧尼住家的例子,如《大唐修慈寺吴郡陆法师墓志铭》记载吴郡陆氏贞慧尼在奉诏得度后精修佛法,有着“法徒之领袖,释教之冠冕的美誉”,最终却“终于京师兴宁坊之里第,春秋一十有九”,于家中圆寂。《唐故法界寺比丘尼正性墓志铭》中的法界寺正性尼出身于河东裴氏,“逝于栎杨县修善乡之别墅”,可推知她生前并没有住在寺中,而是居住于俗家。《新郑郡君河南元氏权殡墓志》记载河南元氏于开元十七年(729年)在天竺寺受具足戒,深受佛教观念影响施舍家财,把家中的仆人也放良,最终“以天宝五载正月三日殁于洛阳里第,春秋六十七”。由此可见,辩惠居家出家并非孤案,而是唐代佛教世俗化形成的普遍现象。

丧葬

佛教戒律规定僧尼死后应火葬起塔,这是佛教标准的丧葬仪式。而从辩惠墓志中可以看到此时佛教丧葬形式相比传统有所变化,可采用土葬。辩惠逝于俗家宅邸,丧事由亲族与所在寺院共同承办,其家庭成员参加了丧葬仪式,按照她的遗命将其土葬,并未火化起塔。

当时社会盛行“生于佛,归于乡”的理念,哪怕长辈亡于他乡,后人也要使之归于家族坟茔,这对于士族家庭来说更是根深蒂固的。《唐龙花寺墓志铭》载寺尼实照“尝从容乡里,指于北原,而告其诸弟曰:‘此吾之所息也,为其识之。”可见实照生前就为自己选好了安息地,圆寂后葬于万年县洪固乡之毕原,遗命不坟不塔,积土为坛,以“敬奉色身,藏诸尘土”。可见实照尼同样是以土葬的方式安葬,时人也认为这是合乎情理的。

墓志铭

墓志铭通常分为两部分,前一部分是序文,主要记载死者的世系、生平等,通称为志;而后一部分表达对死者悼念与赞颂的韵文则为铭。墓志铭更是一个人一生的“传记”,那些倾向于按俗法安葬的僧尼也往往会请人为其写墓志铭。通观辩惠禅师志文,尽管题中点明其为“禅师”,但字里行间并未做过多佛学的阐释,反而详细记述了辩惠的父祖事迹与个人生平,强调其世俗的一面。

房氏作为中古时期的世家大族,地位很高。辩惠作为清河房氏之女,幼年因家庭变故前往东都出家,佛法修为日益精进而成为禅师。出家后的辩惠并未完全脱俗,居家、丧葬、墓志铭等体现出宗教与世俗的互动与融合。比丘尼在寺院中受到宗教戒律和世俗礼法的双重约束,但在社会关系中似乎更加注重世俗礼法,这也成为佛教中国本土化下的一股潜流。

(作者为陕西师范大学历史文化学院硕士研究生)