晚商羽雷兽面纹铜觚

张远建

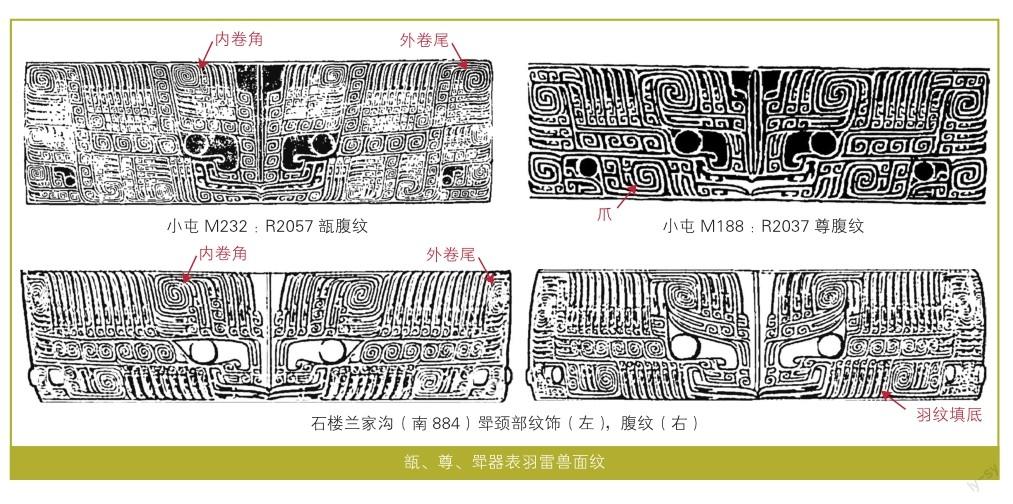

晚商时期流行一种“一首双身”的兽面纹,直鼻巨眼,圆睛凸出,阔嘴尖唇,其双角竖立多内卷(亦有少量外卷),两侧的躯干由平伸而上折,尾多外卷,与角相反,少数有岐尾。躯体用云雷作地纹,下生肢脚,脚尖向内卷,足爪较抽象,其余部分则常用上下竖立的列羽装饰,线条细密繁缛,没有明显的主纹与地纹之分,常见于瓿、尊、斝、觚、爵等青铜容器表面。

李济先生在《殷墟青铜器研究》中对这种纹饰进行了分型,将其划入“堆雕模文丁种:云雷纹动物面”,但探讨的广度和深度有限;林巳奈夫先生将其命名为“平凸细线宽带饕餮”和“平凸细线带状饕餮”;陈公柔先生将其归为“连体兽面纹”;岳洪彬先生称其为“怪异兽面纹”,并作了类型分析;亦有考古报告称作“目雷纹”和“列旗脊兽面纹”。但以上概念较为模糊,亦无专用名词加以指称,笔者根据这种纹饰以云雷纹表示躯体,辅之以羽状纹来填充间隙的构造特征,将其命名为“列羽云雷地兽面纹”,简称“羽雷兽面纹”。

铜觚纹样类型与分期

羽雷兽面纹在瓿、尊和斝等大型容器表面最为完整,不过在饰有该纹样的铜器中以铜觚数量最多,分布最广,纹饰变化尺度也更大,独具特色,可作进一步探讨。这里主要对铜觚纹样展开分析。

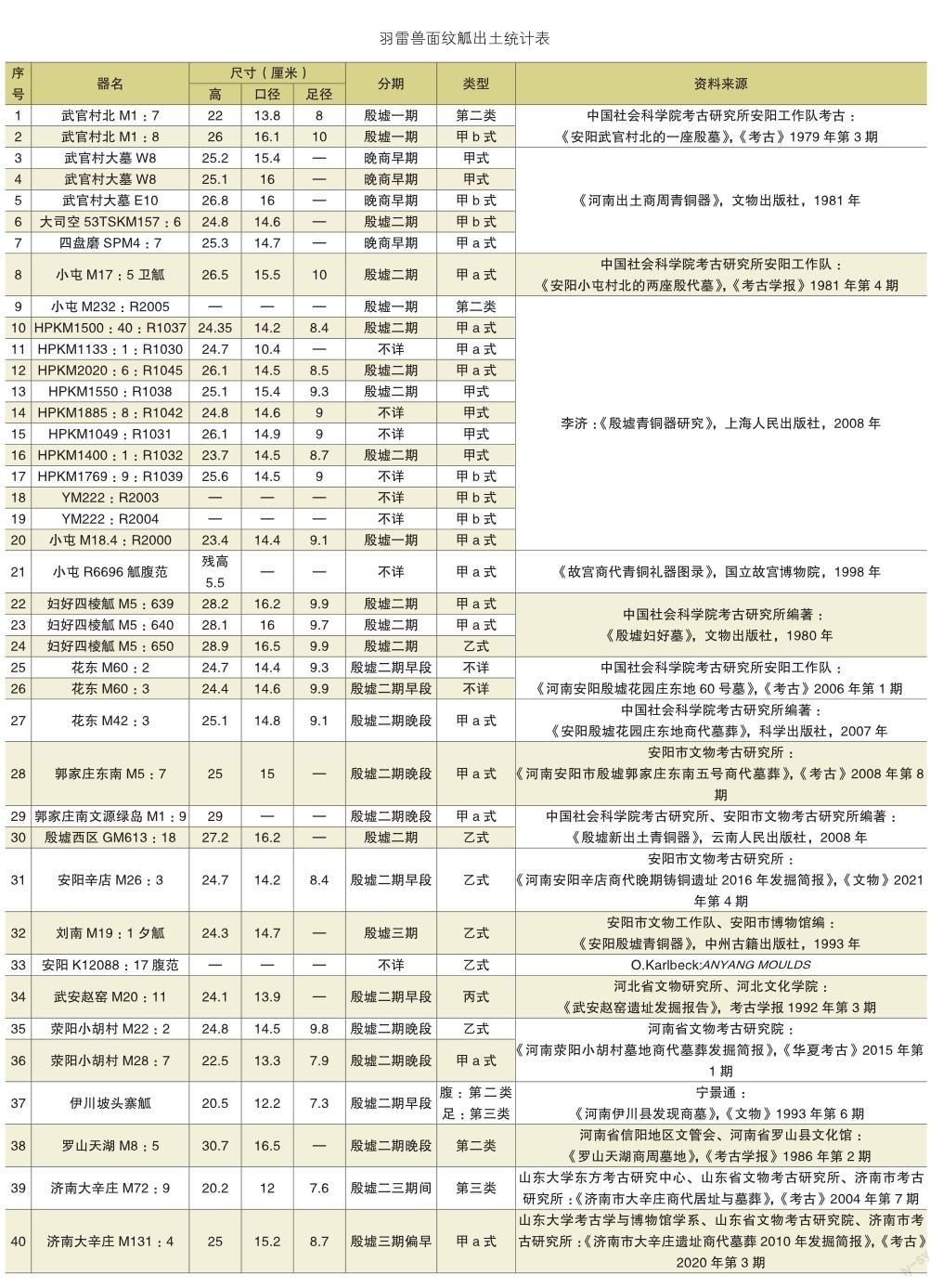

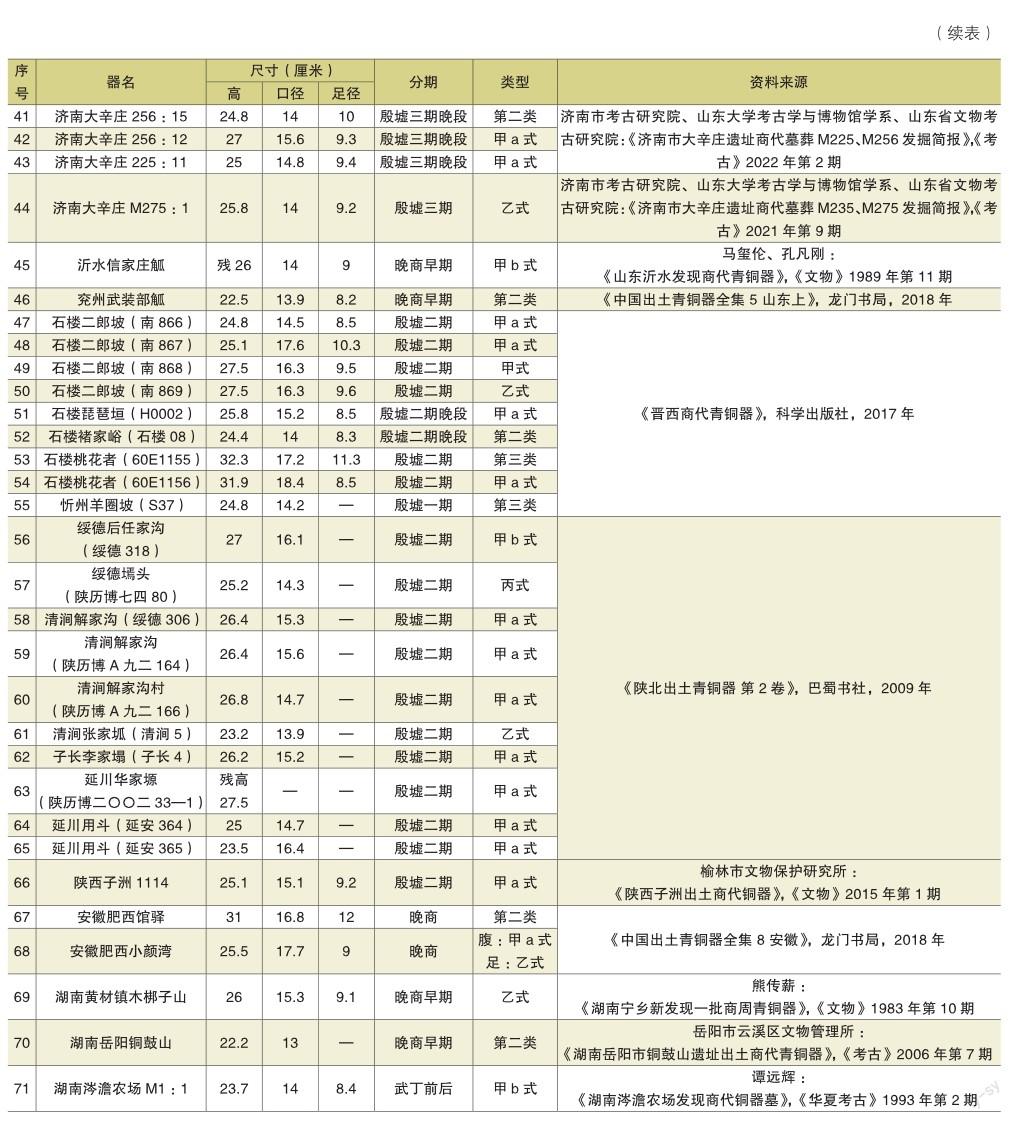

笔者搜集该类出土铜觚71件,除妇好觚、HPKM2020:6:R1045觚有四棱外,其余均为圆觚。形制比较统一,平均通高25.6厘米。喇叭口,圆唇细颈,直腹略鼓,平底,高圈足,足切地处下折成直角,觚壁较薄。腹部常有两个对称扉棱,以扉棱为对称轴,两侧纹样相同,方向相反,构成一完整的兽面纹(以下简称腹纹);腹上、下常饰两周凸弦纹;圈足上部常饰云雷纹一周,而圈足纹四组则以范线为界,每一组均是共目双尾怪异兽面纹(以下简称足纹),即两个上、下方向不同的“简化夔纹”共用一目的怪异兽面纹。

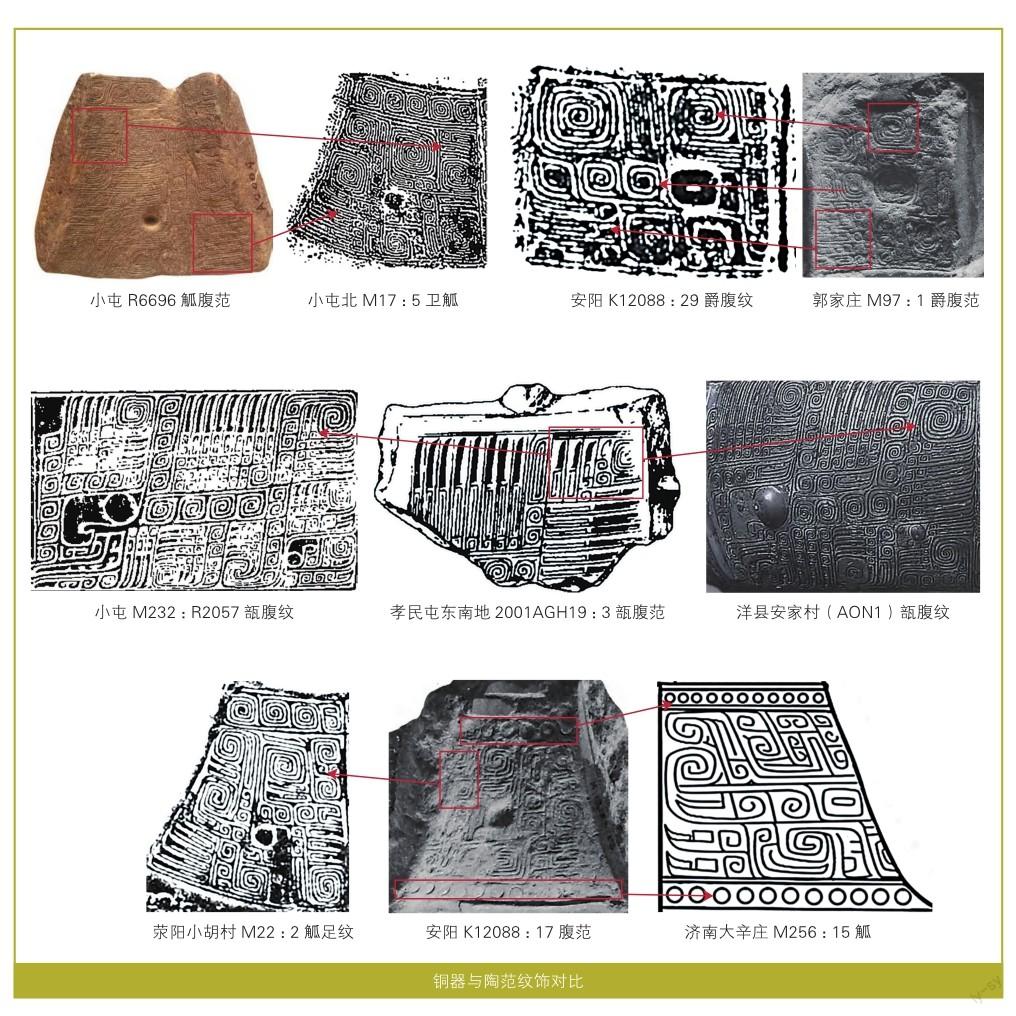

腹纹组合单位较为明确,应当是瓿、尊、斝等大型容器器表上羽雷兽面纹的简易体。如小屯北M17:5卫觚,除“臣”字目和口鼻外,其余部位各有不同程度的缩略和整合,躯干消失,仅保留上折的部分,兽的角、尾和爪(以下各用J、W、Z来代表)用云雷纹表现,剩余空间则用列羽纹填充。

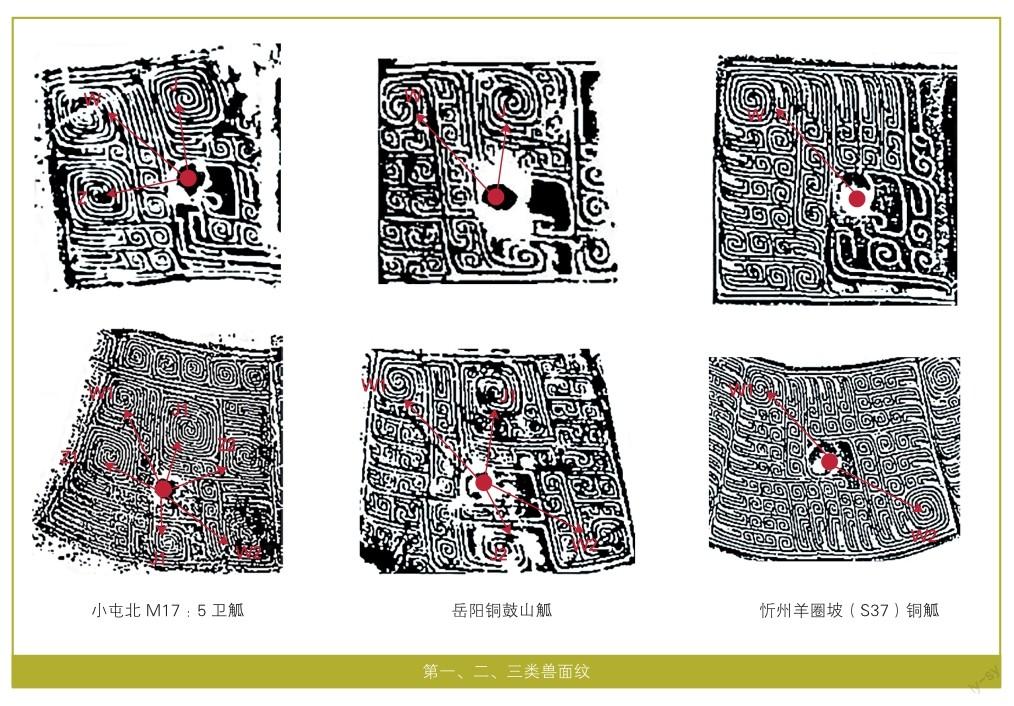

足纹虽然与腹纹线条风格一致,但其图案布局差异较大。实际上,足纹是以腹纹为蓝本,对腹纹的进一步改造。云雷纹和列羽纹是构成兽面纹的两大元素,云雷纹构成躯干的主体,列羽纹仅作辅助,所以笔者以云雷纹为线索,暂时省去列羽纹,将纹样区划出不同的部分。从小屯北M17:5卫觚可以看出,兽面以乳钉状瞳孔为对称中心,将J1、W1、Z1三个部分旋转180°得到了J2、W2、Z2,构成了一个完整的中心对称图案。这里根据腹纹和足纹中J、W、Z三部分的有无和对应关系,将纹样明确的69件铜觚划分为三类。

第一类,57件,数量最多,占铜觚数量的84%,腹纹J、W、Z均有保留,集中于兽面的上半部分,反映在圈足上至少有三对相呼应,细密的云雷纹占图案的比重最大,列羽纹横向排列于右上角和左下角。如标本小屯北M17:5卫觚,其J1、W1、Z1与J2、W2、Z2相对应。

第二类,8件,腹纹省去Z,圈足上的云雷纹布于图案左上部和右下部,列羽横向排列于左右两侧。如标本岳阳铜鼓山觚,其J1、W1与J2、W2相对应。

第三类,3件,数量最少,仅剩W留存于一隅,列羽几乎遍布图案,十分繁密。如标本忻州羊圈坡(S37)铜觚,W1与W2相对应。

以上68件铜觚纹饰基本遵循各自的对应规律,同一类间仅在细部略有变化。此外,还存在异型纹饰混用的现象,如伊川坡头寨铜觚(1件),腹纹为第二类,足纹却采用了第三类。第一类纹饰细腻流畅,第二、三类线条整体稍显粗略。从设计的变化习惯上看,第二、三类很有可能是第一类的简略形式。

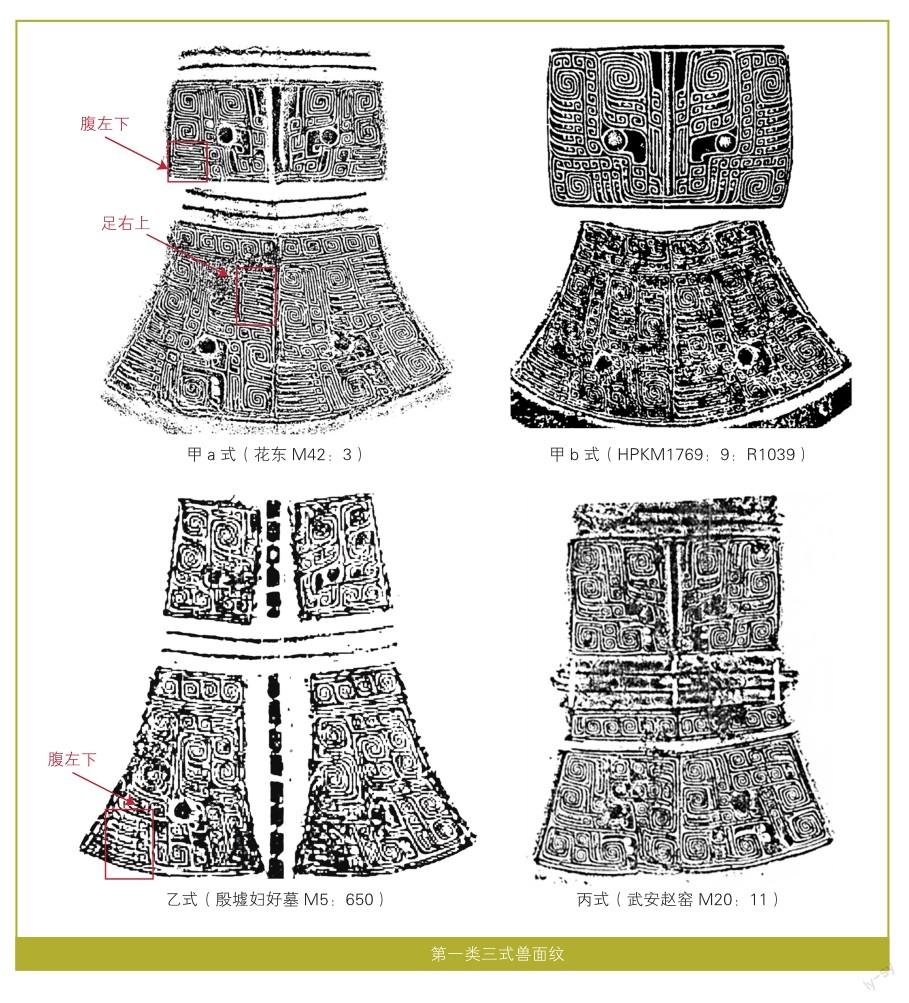

第一类兽面的角、尾和爪是固定组合,在圈足上共有三对,构成了较为稳定的框架。剩余空间仍遵循一定规律,其足部左下角(简称足左下)往往横向填充列羽纹;右上角(简称足右上)时常再现腹部左下角纹饰(简称腹左下),列羽纹和云雷纹配合填充。笔者据此将第一类兽面又细分为甲、乙、丙三式。

甲式,数量最多,共44件,腹纹角、尾位置不变,足左下和足右上均横置列羽纹,线条繁密。据腹纹肢爪卷动方向的不同,可将甲式中信息明确的37件再细分为甲a式和甲b式。甲a式,28件,腹纹肢爪上卷,与尾部相接,腹足角用列羽填充,如标本花东M42:3。甲b式,有9件,腹左下与甲a式相颠倒,列羽居中,是肢爪下卷的缘故。如标本湖南津市涔澹农场M1:1。

乙式,有10件,腹左下与足右上相对应,使用云雷纹,其余部分与甲式近似,如标本殷墟妇好墓M5:650。

丙式,有2件,云雷纹最为繁密,腹部卷尾之下布一至兩个羽纹,其下再以两三相接的云雷纹填充。足左下、足右上纹饰与之相仿。如标本武安赵窑M20:11。

此外,还存在不同样式间纹饰搭配使用的情况,目前仅安徽肥西小颜湾铜觚1件,其腹部为甲a式,圈足为乙式。

在年代分期上,林巳奈夫和陈公柔先生均将常见的“列旗脊兽纹”看作是羽雷兽面的一个演变环节,认为这一源流可以从二里岗上层追溯,在殷墟一期最为典型,发展到三期简化为“列旗脊兽纹”,延续到西周昭懿时代。岳洪彬先生则以小屯M232:R2057瓿颈部纹饰为代表将云雷兽面归入B型Ⅰ式怪异兽面纹,认为此式纹饰仅见于殷墟青铜器第一期。

笔者认为铜觚上的羽雷兽面作为原纹的变体,具有一定的独立性。通过统计可以发现,第一、二类从殷墟一期至三期均有使用,小屯M232:R2057瓿颈部纹饰则属于第二类;第三类数量稀少,仅在殷墟二期(忻州羊圈坡铜觚可能在殷墟一二期之间)出现;甲式在一期便已存在,乙式和丙式出现稍晚,最早到二期早段;整体上,各类别出现的时间差并不大。

综上,这类铜觚虽同瓿、斝出现于殷墟一期,但真正盛行于殷墟二期,尤其在武丁前后,以妇好等贵族墓葬为代表,到殷墟三期时已经式微,年代较明确的有大辛庄遗址一处,不排除文化传播的滞后性,或者器物延续性使用所致。

分布和铸造情况

羽雷兽面纹铜觚分布极广,几乎与晚商王朝直接控制和间接影响的范围相重合。以安阳殷墟为中心,东至山东济南、沂水,南达湖南宁乡、岳阳,甚至影响到三星堆的器物纹饰,西及晋陕高原和汉中盆地,北至河北武安等地,藁城台则发现该类瓿和斝。

笔者认为,殷墟应当是羽雷兽面纹铜觚的起源地和制造地。以武官庄M1和小屯M232为代表的殷墟文化一期墓葬,是目前明确出土该类铜觚的最早单位,剩余墓葬年代相对于其他地区也整体偏早。在殷墟小屯、孝民屯和郭家庄等地还发现了铸造羽雷兽面纹铜器的陶范,出土的地层年代亦在殷墟一二期,与铜器年代相当。其中小屯R6696足范纹样与卫觚一致,为甲式;安阳K12088:17与荥阳小胡村M22:2铜觚足纹近似,为乙式,上下搭配连珠纹,与济南大辛庄M256:15相类。另外,还有羽雷兽面纹爵、瓿等器可以找到相应纹饰的陶范。

如前所述,第一类占所有出土铜觚数量的84%,其中甲式具有绝对性优势。在广大的范围内,铜觚的形制和纹样呈现出高度的一致性,有理由相信,这种铜觚纹饰经过精心设计,并在之后的铸造过程中遵循着比较严格统一的格式规范,这实际上是一种典型的“殷墟式”铜器。

除殷墟外,这类铜觚还集中出土于晋陕高原和济南大辛庄。晋陕高原铜器群在一定程度上可以反映出商人在该地区的战略行动,在殷墟一期时仅在晋西以南和汾河中游地区分布,二期时势力最强,这一时期的商文化遗存也最多,到三四期时呈收缩之势。有学者通过同位素分析得出殷墟和晋陕高原青铜器均含有高放射性成因铅,认为晋陕高原除了从安阳输入青铜器成品外,还从安阳进口铸铜原料以解决该地区金属矿料的匮乏问题。羽兽纹铜觚极有可能属于前者,不过像石楼桃花者(60E1156)铃觚纹饰属于第二类,但形制则具有地方特色,不见于殷墟。

济南大辛庄出现该类铜觚的频率较高,每次发掘几乎均有出土,但墓葬年代则多在殷墟三期,明显靠后。这可能与商王朝在三期时向东方进一步扩张有关,成品随着人员的迁移而流动,或者由来自殷墟的铜匠在本地铸造,仍遵循着二期时的风格,持续的使用导致其纹样的滞后性。

从族铭上看,这种羽雷兽面纹铜觚的使用人群不局限于一族,如子族、舌族、卫族、冉族、辛族等,其中舌族和辛族的族铭铜器多出现于地方,却使用格式规范的“殷墟式”铜觚和其他遗物,似乎与商王朝在殷墟一二期的扩张有关,很有可能是商王朝派出戍守地方的商人族群。

羽纹作为兽面纹的辅助纹饰是长期存在的,自从被创造出来后,在使用中发生了渐变,呈现出简易化、抽象化的趨势,从狭长变为粗短,从精巧发展到简略,逐渐偏离原有的样貌,于是有了列刀纹、列旗纹等认识,甚至与云雷纹相混。其实这种羽纹是对鸟翼初级飞羽的模仿和改造。有别于常见的以羽轴为界,羽枝左右对称的尾羽,初级飞羽的羽枝倾向于一侧,形似刀削,有利于降低鸟类飞行中的空气阻力。江西清江吴城商代遗址采集的一件鸟首伞状青铜器盖或许可以提供佐证,其握手为一高冠凤首,环绕凤首的器盖肩部便采用了两组对称的列羽来模仿鸟的两翼。

总之,铜觚表面的列羽云雷地兽面纹作为原纹饰的变体开始于殷墟一期,盛行于殷墟二期,对墓葬等遗存的断代具有一定的参考价值;作为典型的“殷墟式”纹样,其广泛的分布,从侧面反映出殷商早中期强烈的扩张势头,对地方有着直接或间接的控制和影响,以及在物质文化上的持续输出。

(作者为山西大学考古文博学院硕士研究生)