秋水仙碱在急性冠脉综合征中的有效性及安全性研究

徐旭鸿 肖俊会 余碧珍 徐志奇 江志羔 李俐

冠状动脉粥样硬化是一个复杂且持续进展的疾病,由先天性免疫应答介导的慢性炎症性反应所引起。大量研究证实,炎症反应是动脉粥样硬化发展过程中的重要机制[1],这种炎症反应在冠状动脉粥样硬化的发病机制中扮演着关键的角色。超敏C 反应蛋白(hypersensitive C-reactive protein,hs-CRP)是全身炎症反应的生物标志物,也是心血管病死亡的强预测因子[2]。研究发现约60%的急性冠脉综合征患者在入院时hs-CRP 水平升高(≥2 mg/L),这提示炎症在急性冠脉综合征的发生中可能起到一定的作用[3]。损伤的冠状动脉内皮细胞可以分泌多种炎症因子,如白细胞介素-1(interleukin-1,IL-1)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)和肿瘤坏死因子(tumor necrosis factor,TNF)等。多种与冠状动脉粥样硬化相关的因素均可促进NOD 样受体热蛋白结构域相关蛋白3(NOD-like receptor thermal protein domain associated protein 3,NLRP3) 的激活,通过激活胱天蛋白酶1(caspase1)产生具有生物活性的白细胞介素-1β(interleukin-1β,IL-1β)和白细胞介素-18(interleukin-18,IL-18),后两者可上调血管细胞黏附分子1(vascular cell adhesion molecule-1,VCAM-1),从而诱导T 细胞分化,促进下游的促炎反应,从而导致白细胞黏附、增强凝血反应引起动脉粥样硬化及破坏粥样斑块稳定性,最终诱发急性冠脉综合征的发生[4]。尽管炎症网络较为复杂,且炎症反应具有个体差异性,但针对冠状动脉形成中的炎症机制进行干预,能够降低大多数急性冠脉综合征患者短期及远期的残余风险。秋水仙碱作为经典的抗炎药物,广泛应用于痛风性关节炎、复发性心包炎和家族性地中海发热的治疗[5]。秋水仙碱的抗炎机制与冠状动脉粥样硬化的炎症机制密切相关,有回顾性研究发现服用秋水仙碱的患者罹患冠心病的风险降低[6]。近年来有相关研究发现,秋水仙碱可以减少冠心病患者的疾病相关不良事件发生率。但是,秋水仙碱治疗窗口剂量较窄[7],此外我国人种与非亚裔人种的体质量及血容量存在差异,即使在秋水仙碱心血管事件试验(colchicine cardiovascular outcomes trial,COLCOT)与低剂量秋水仙碱试验2(low dose colchicine 2,LoDoCo2)试验中,秋水仙碱剂量控制在0.5 mg/d,也有部分受试者出现胃肠不耐受等药物相关不良反应[8-9]。因此,进行开放标签的随机对照试验以探讨急性冠脉综合征早期和持续的抗炎干预以及探索更小剂量秋水仙碱的有效性和安全性显得尤为重要。这些试验将为更好地理解干预炎症机制对于冠状动脉粥样硬化的影响提供有价值的信息。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入2021 年7 月—2022 年3 月入住广州市花都区人民医院心血管内科及急诊病房并经冠状动脉造影术确诊急性冠脉综合征(acute coronary syndrome,ACS)的患者。ACS 的诊断标准符合《急性冠脉综合征急诊快速诊治指南(2019)》[10]。纳入标准: 确诊ACS 且接受冠脉造影检查,同时hs-CRP ≥2 mg/L。排除标准:(1)eGFR ≤45 mL/(min·1.73 m2)。(2)转氨酶大于正常上限3 倍。(3)严重心功能不全。(4)严重心瓣膜疾病。(5)合并严重感染。(6)中性粒细胞减少者(<2.0×109/L)。(7)先天性免疫缺陷疾病。(8)正在使用糖皮质激素等免疫抑制药物的患者。符合条件的患者在签署知情同意书后,使用计算机随机数字法将其分为三组,分别为治疗 1 组(强化冠心病药物二级预防 + 口服秋水仙碱 0.5 mg,1 次 /d)、治疗 2 组(强化冠心病药物二级预防 + 口服秋水仙碱 0.25 mg,1 次 /d)和对照 3 组(强化冠心病药物二级预防)。本研究经医院医学伦理委员会批准。

1.2 方法

治疗随访时程为12 个月。治疗1 组、治疗2 组及对照3 组的受试者在随访时间点需要复查中性粒细胞、转氨酶和血肌酐等指标。本试验中所用的药物为秋水仙碱(北京嘉林药业股份有限公司,国药准字H20003842,规格为0.5 mg)。

1.3 观察指标

在收集患者相关临床资料的过程中,详细记录了以下信息:性别、年龄、身体质量指数、既往病史(包括高血压、糖尿病等)、吸烟史以及一系列实验室指标。这些实验室指标包括中性粒细胞数、hs-CRP、血肌酐、低密度脂蛋白胆固醇、B 型脑利钠肽、谷草转氨酶、谷丙转氨酶、白细胞介素-6以及射血分数。这些基线资料构成了入组受试者的重要数据。当受试者出院后的第1、3、6、9、12 个月进行随访时,将详细记录患者目前的病情状态和用药情况,并特别关注是否出现了药物不良反应和复合临床终点事件。主要疗效结局主要涵盖了心绞痛发作、非计划再次血运重建以及因心血管疾病导致的死亡等复合终点。而主要安全结局则包括秋水仙碱药物相关的不良反应,如胃肠道症状、粒细胞减少、肝功能异常、肌痛、感染等,以及这些事件的发生率。

1.4 统计学方法

使用SPSS 25.0 对于非正态分布的计量资料采用[M(P25,P75)] 进行描述性统计,正态连续计量数据采用(±s)进行描述,组间比较采用单因素方差分析。而计数资料采用n(%)进行描述性统计,组间比较采用Kruskal-Wallis 检验。对于分类变量数据,采用频数或百分比进行描述,组间比较采用χ2检验或Fisher 精确检验。在对生存曲线进行分析时,采用Kaplan-Meier 方法,使用log-rank 检验来比较各组间的生存率。P< 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

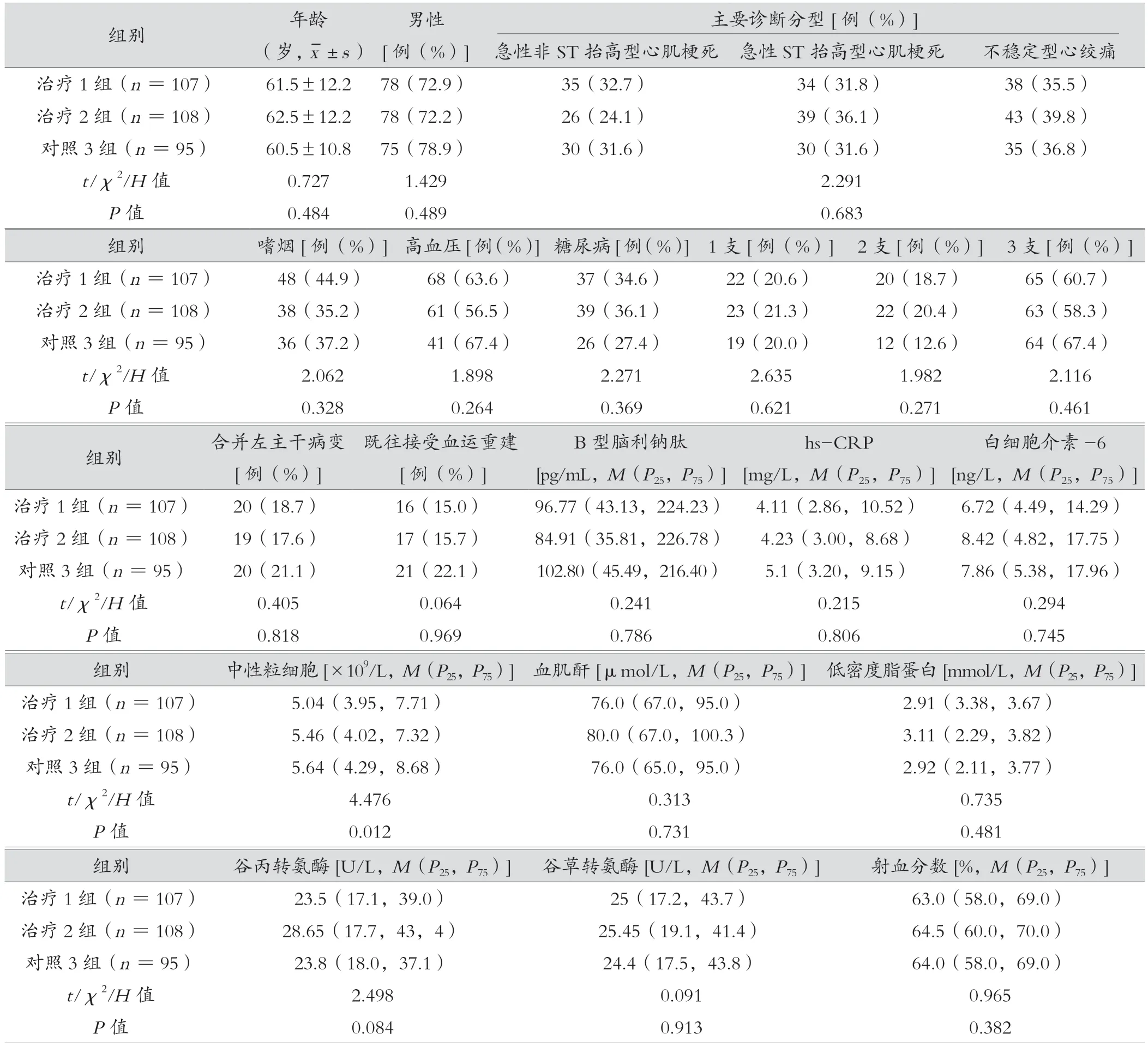

2.1 受试组一般临床资料对比

在这项试验中,共有310 例患者被纳入研究范围,并且100%的受试者成功完成了为期12 个月的随访。三组的年龄、性别、吸烟史、高血压、糖尿病、冠状动脉病变支数(狭窄程度≥50%)、合并左主干狭窄(狭窄程度≥30%)、既往接受血运重建、B 型脑利钠肽、hs-CRP、白细胞介素-6、中性粒细胞、血肌酐、低密度脂蛋白胆固醇、谷丙转氨酶、谷草转氨酶以及射血分数比较,差异无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 治疗1 组、治疗2 组与对照3 组的基线资料比较

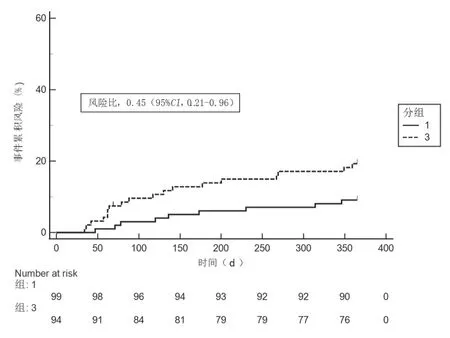

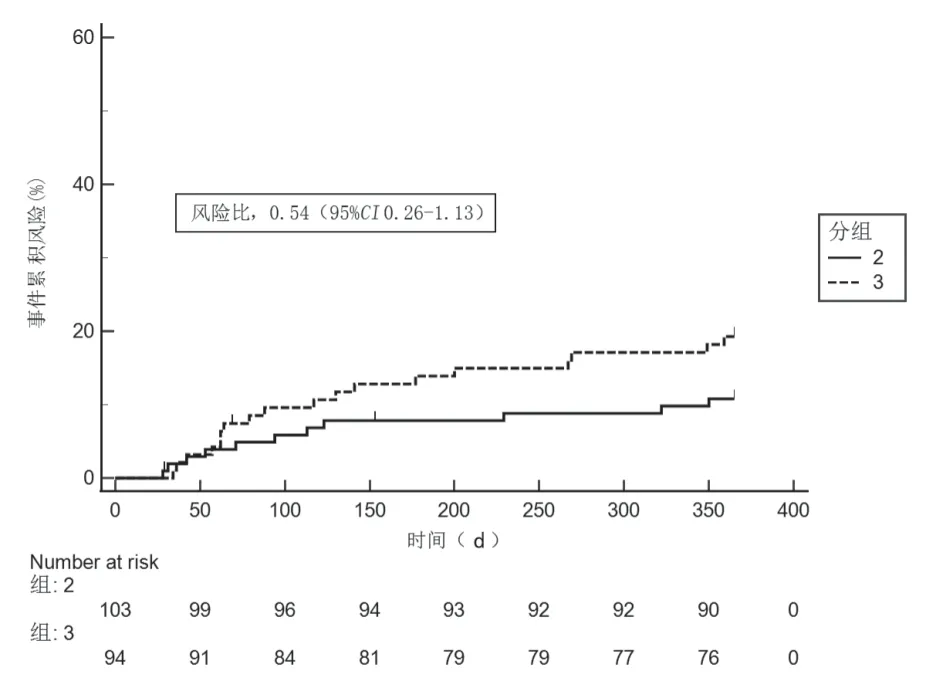

2.2 Kaplan-Meier 生存曲线分析

在复合心血管终点事件方面,治疗1 组与对照3 组比较,生存率差异有统计学意义(P=0.039,风险比0.45;95%CI0.21 ~0.96),而治疗2 组与对照3 组比较,差异无统计学意义(P=0.102,风险比1.54;95%CI0.26 ~1.13)。在主要安全性结局方面,治疗2 组与治疗1 组比较,差异无统计学意义(风险比0.79;95%CI0.32 ~2.01),见图1、图2。

图1 治疗1 组与对照3 组的生存曲线分析对比

图2 治疗2 组与对照3 组的生存曲线分析对比

2.3 三组受试组中不良事件发生情况对比

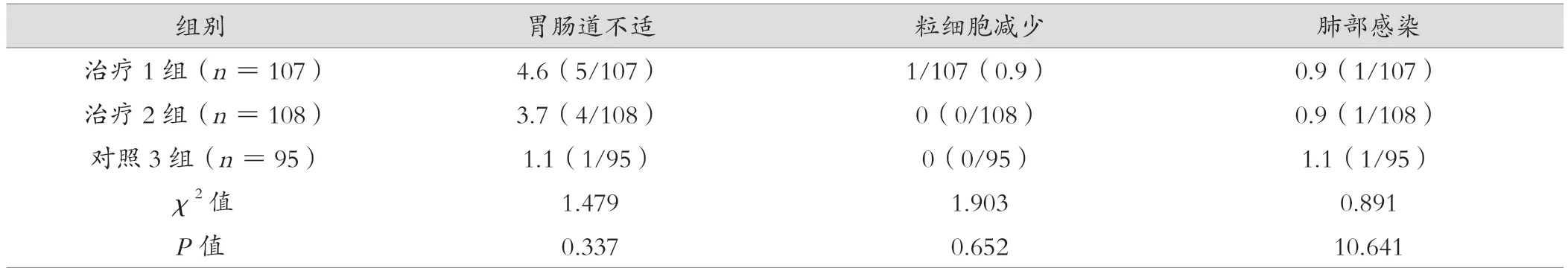

在随访的12 个月里,记录到两个治疗组中受试者发生的可能与秋水仙碱药物相关不良反应相关事件主要有胃肠道不适、粒细胞减少及肺炎。而治疗1 组、治疗2 组、对照3 组之间的胃肠道不适(P=0.337)、粒细胞减少(P=0.652)、肺部感染(P=0.891)事件发生率比较,差异均无统计学意义(P> 0.05),见表2。

表2 治疗1 组、治疗2 组与对照3 组安全相关事件发生率对比(%)

3 讨论

炎症在动脉粥样硬化的发生和发展中扮演着重要的角色。近年来,不少临床试验以血管炎症为药理学靶点,以降低动脉粥样硬化相关并发症。秋水仙碱是一种具有抗炎特性的微管抑制剂,可减少近期急性冠脉综合征和慢性冠状动脉疾病患者的心血管事件。动物实验表明,秋水仙碱通过降低血液中髓系细胞向斑块募集来防止斑块内炎性白细胞的聚集,从而减少心肌梗死后加速动脉粥样硬化中的血管炎症[11]。回顾性研究发现,经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)术后18% ~34% 的患者会再次出现心绞痛,并且心肌梗死患者在接受PCI 治疗后6 周至1 年内,仍约有1/3 的患者会出现心绞痛症状,并且有相当一部分患者出现持续性心绞痛[12]。尽管当代循证生活方式干预和药物策略实现了低密度脂蛋白胆固醇(low density lipoprotein cholesterin,LDL-C)的目标水平,但源自动脉粥样硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)的临床事件仍然高发[13]。回顾性分析表明,残余炎症风险与缺血事件的发生密切相关[9]。本试验纳入具有残余炎症风险的急性冠脉综合征患者。结果显示,治疗1 组与对照3 组相比,减少了需接受急诊或住院处理的心绞痛事件,但在随访时间内两组均未出现心血管死亡事件。而治疗2组与对照3 组相比,虽然在生存曲线后半段存在差异,但总体差异无统计学意义(P> 0.05),并且前段出现交叉,可能存在混杂因素。

本研究中,受试者主要出现胃肠道不良反应,停药后胃肠道不良反应可缓解。三组出现肺部感染,最后均确诊为病毒性肺炎,未能确定与秋水仙碱的使用有直接关系。药物安全时间反应情况与既往研究结果相似[8],三组之间不良事件发生率差异无统计学意义(P> 0.05)。总体而言,在12 个月的随访期内未发生与药物相关的严重不良事件。需要指出的是,本研究为单中心、开放标签、无安慰剂对照组的队列研究,试验过程存在一定的局限性,例如样本量偏少、随访时间较短、可能存在混杂偏倚等因素,从而导致检验效能降低。

综上所述,秋水仙碱对于存在残余炎症风险的急性冠脉综合征患者的长期预后,特别是更小剂量的秋水仙碱对于这类患者的长期影响,还需进一步的研究和探讨。此文的研究结果为冠心病抗炎治疗后期标准或共识制定提供了借鉴内容。