基于7S管理模式的抢救室急救药品管理的应用效果分析

谢文莉 林晓燕 周宝珠 乐彩凤

随着医疗领域的不断发展和进步,医院急救药品管理的有效性和高效性对于保障患者生命安全和提供优质医疗服务而言显得尤为重要。在急救环节,合理、快速地获取关键药品可以直接影响患者的生存和康复。因此,医疗机构致力于提高抢救室急救药品的管理水平。为了满足医疗质量需求,许多医疗机构借鉴现代企业的管理模式,其中基于7S 管理模式的应用逐渐受到关注[1-2]。7S 管理模式起源于日本,其核心原则包括整理(seiri)、整顿(seiton)、清扫(seiso)、清洁(seiketsu)、素养(shitsuke)、安全(safety)和节约(saving)等环节。通过这些环节的有效整合,工作场所可以变得整洁有序,同时提高效率、提升素养、保证安全和降低成本[3-4]。这一模式在企业管理中的应用已取得显著的成果,然而在医疗领域的应用较为有限。抢救室急救药品种类繁多、分类不规范、基数过大且不固定,因此在医疗机构内实施7S 管理模式成为一项挑战。然而,通过对急救药品的合理整理与分类,医院可以确保关键药品的及时供应和易于取用,从而显著提高医疗救治的效率和质量[5-6]。为了深入探讨基于7S 管理模式对医院抢救室急救药品管理的应用效果,本研究选择2021 年10 月—2022 年10 月福建医科大学附属第二医院抢救室急救药品管理情况作为研究区间,旨在系统评估基于7S 管理模式的应用在抢救室急救药品管理上的效果,进行深入分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究选择2021 年10 月—2022 年10 月基于福建医科大学附属第二医院抢救室急救药品管理检查资料,主要使用急救药品有15 种, 如盐酸肾上腺素、多巴胺、去甲肾上腺素、地塞米松、阿托品等。2021 年10 月—2022 年4 月抢救室采用常规管理模式进行急救药品管理,设为对照组;2022 年5 月—2022 年10 月基于7S 管理模式对抢救室急救药品进行管理,设为观察组。同时两组模式管理期间医务人员均为抢救室医务人员,未发生管理人员变化。其中医务人员含女性48名,平均年龄(30.71±4.12)岁;男性2 名,平均年龄(26.50±2.12)岁。

1.2 方法

对照组:急救药品的常规管理,内容包括库存管理、有效期监控、药品分类整理和定期清点。

观察组:基于7S 管理模式对抢救室急救药品进行管理,通过建立质量控制小组(组长为科护士长,并选取科室内工作经验丰富的护理人员协助组长完成护理工作),共同制定药品管理要求和评分指标,以下为详细管理内容。(1)整理(seiri):对抢救室急救药品进行整理和分类,针对过期、破损或不必要的药品及时地清除,确保在科室内库存中只有必需的急救药品,减少不必要药物占据库存。(2)整顿(seiton):根据药品的属性和用途,将急救药品进行有序摆放,设立明确的标识和分区,使急救箱内的药品可以一目了然,使药品易于医护人员更好地查找和取用。(3)清扫(seiso):定期进行抢救室急救药品的清洁工作,保持药品存放区域的卫生和整洁,最终目的是减少交叉污染的风险。(4)清洁(seiketsu):培养医务人员良好的个人卫生习惯,如洗手、穿戴无菌手套等,并加强无菌操作的掌握正确度,以减少药品污染的可能性,并提高患者和医务人员的安全性。(5)素养(shitsuke):通过培训和教育,提高医务人员的药品管理意识和责任感,使其可以更好地遵守规定的药品使用和存储标准,形成良好的工作素养。(6)安全(safety):建立药品使用的安全机制,包括正确的药品配比、标签标识和用药指导等,确保急救药品的安全有效使用。定期培训医护人员掌握安全机制,并考核至成绩合格。(7)节约(saving):制定合理的药品使用规范,减少药品的浪费和滥用,提高资源利用效率,降低成本。

1.3 观察指标

由抢救室组长收集不同模式管理下急救药品质量检查内容,包括药品出入库登记记录、药品警示标识、药品过期/变质、药品分级分类、药品摆放储存、药品污染等现象发生次数。督导组每月对急救药品质量进行检查,同时管理小组每周例行对急救药品管理质量考核,考核内容包括急救药品完好、药品整体检查耗时、医务人员取用药品耗时、药物不良反应处置、取药差错发生率、配药注意事项与配伍禁忌差错发生率等。另由福建医科大学附属第二医院自拟急救药品管理考核评分表,考核两组模式管理下医务人员对抢救室不同种类急救药品使用、药品治疗功效、药品适应证(使用禁忌)、不良反应及处理措施等相关知识知晓度,评分表计分100 分,分值越高,知晓度越好;进行急救药品使用熟练度现场模拟考核,比较两组管理前后医务人员急救药品使用、交接等内容熟练度,内容计分10 分,分值越高,熟练度越高。

1.4 统计学方法

研究通过科内考核,收集、整理收据,录入Excel 汇总,后采用 SPSS 24.0 进行统计分析。计量资料以(±s)表示,计量资料需经正态性检验(Shapiro-Wilk 检验),P>0.05为差异无统计学意义,尚可认为符合正态性趋势,组间采用t检验。计数资料以n(%)表示,计数资料组间采用χ2检验。检验水准α=0.05,P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 观察组与对照组急救药品质量检查情况比较

观察组急救药品管理质量检查中药品出入库记录不全、警示标识不清、摆放储存错误发生率相比对照组有显著改善,差异有统计学意义(χ2=4.706、4.630、7.954,P<0.05),见表1。

表1 观察组与对照组急救药品管理质量检查结果比较[例(%)]

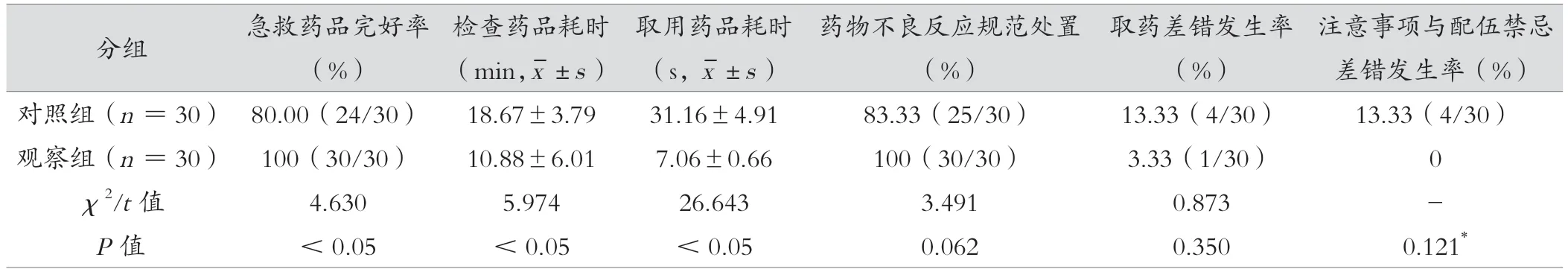

2.2 观察组与对照组对急救药品管理质量考核情况比较

对两组不同管理模式下急救药品质量考核情况进行比较,观察组急救药品完好率较对照组更高,检查药品耗时及取用药品耗时更少, 差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 观察组与对照组急救药品质量考核比较

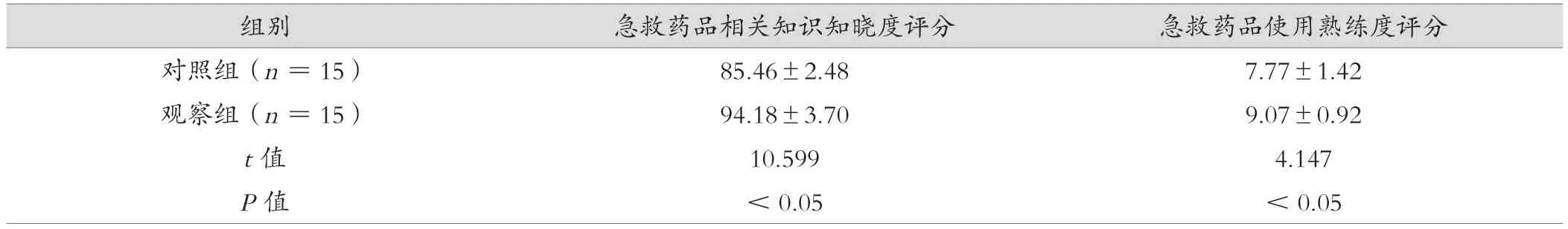

2.3 观察组与对照组医护人员急救药品相关知识知晓度及药品使用熟练度情况比较

观察组医务人员急救药品相关知识知晓度、急救药品使用熟练度评分均高于对照组,差异有统计学意义(t=10.599、4.147,P<0.05),见表3。

表3 观察组与对照组医务人员急救药品相关知识知晓度及药品使用熟练度评分比较(分, ±s)

表3 观察组与对照组医务人员急救药品相关知识知晓度及药品使用熟练度评分比较(分, ±s)

组别急救药品相关知识知晓度评分急救药品使用熟练度评分对照组(n =15)85.46±2.487.77±1.42观察组(n =15)94.18±3.709.07±0.92 t 值10.5994.147 P 值<0.05<0.05

3 讨论

对于急救药品管理一直是各医院科室管理的重点工作,对于患者突发疾病的抢救将提供基本的保障。而常规的管理模式比较“死板”,多是沿用其他医院或者是标准规定,而考虑到地区性差异,有些标准并不适合福建医科大学附属第二医院使用。由此需要开展其他的管理模式,而相关的研究表明,基于7S 管理模式的医院抢救室急救药品管理在一定程度上能够提高医疗质量和患者满意度,对于保障患者药品安全有着积极的意义,但仍存在一些困难和挑战[7-8]。目前,国内研究主要集中在部分医院的实践案例上,对于7S 管理模式的应用缺乏系统性的研究和评估[9-10]。然而,7S 管理模式作为一种高效、优质的管理方法,有助于医院抢救室规范急救药品的存储、使用和管理流程,降低药品浪费和资源消耗,进而降低医疗成本并提升医院综合效益[11]。因此,深入研究和推广7S管理模式,在急救药品管理中的应用对于医疗服务质量的提升和资源的合理利用具有重要意义。

本研究结果显示,观察组应用7S 管理模式后在质控检查中药品出入库登记记录、警示标识、药品过期/变质、药品分级分类、储存等现象出现的问题得到显著控制,急救药品管理涉及多个环节和多个部门的协同合作,在医院抢救室内施行7S 管理后,急救药品有效整理、分类急救药品,进而能满足不同病情的急救需求[11-12]。此外,通过7S管理可以有效减少医疗设备和药品杂乱无章的现象,降低误用和错误交叉感染的风险,确保患者在急救过程中得到及时、准确的治疗[13]。本研究周期性的质量考核中观察组急救药品完好率较更高,督导药品检查耗时及医务人员取用药品耗时均更少。在7S 管理下急救物品管理更有规范性、便捷性,防止抢救室出现混乱、丢失等情况,从而便于医护人员清点急救药品及物品数目种类,提高急救药品及物品的寻找、拿取、使用[15-16]。随着医疗服务的不断改善和人们对医疗质量的要求日益提高,医院抢救室急救药品管理的优化已成为医疗机构不可忽视的重要任务[17-18]。通过应用7S 管理模式,也促使医务人员养成良好的管理习惯和工作态度,本研究中医务人员急救药品相关知识知晓度评分及急救药品使用熟练度评分均更高。而考虑到本研究纳入样本数量有限,且仅为福建医科大学附属第二医院实施,由此所得结论可能存在一定的局限性。

综上所述,基于7S 管理模式的医院抢救室急救药品管理在提高工作效率、保障患者安全和降低成本方面具有重要的意义。本研究的开展将为深入理解该模式的应用效果提供实证研究依据,同时为医疗机构提供可行的管理策略,强化的药品管理模式可以进一步推动医院抢救室急救药品管理的现代化和规范化,对临床应用具有推广意义。