优化卒中通道诊疗流程对急性缺血性卒中患者DTN达标率及预后的影响

纪莉莉 葛姚澄

急性缺血性脑卒中是由于人体脑部血液供应不足所致的脑组织缺血、缺氧、软化坏死疾病,具有较高致残率、死亡率[1]。溶栓是治疗该疾病的有效方法,但 有时间窗限制,患者从发病至接受治疗时间越长,安全风险越高[2,3]。据统计,我国急性缺血性脑卒中患者能够在发病3 h内到达医院接受治疗的占比为21.5%,在患者到达卒中通道至接受溶栓治疗的平均时间约为116 min,与发达国家存在较大差距[4]。为缩短患者入院后各个环节的延误时间,使其能够尽快接受溶栓治疗,我院提出在预检台设置卒中护士,对收治的急性缺血性脑卒中患者进行识别与预检分诊,优化诊疗流程,以推动急救工作的顺利开展,提高患者的救治效率。基于此,本研究对预检台设置卒中护士在提高急性缺血性卒中患者进门至用药时间(DTN)达标率及改善预后中的作用进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年5月至2021年10月我院卒中通道科收治的92例急性缺血性卒中患者作为研究对象,按入院时间将其随机分为对照组与观察组,其中2018年5月至2020年7月入院为对照组,2020年8月至2021年10月入院为观察组。对照组男21例,女25例;年龄50~90岁,平均年龄(73.20±11.50)岁;发病至入院时间1~4.5 h,平均(2.35±0.88)h。观察组男24例,女22例;年龄37~96岁,平均年龄(74.37±12.17)岁;发病至入院时间1~4 h,平均(2.13±0.62)h。2组性别比(χ2=0.391)、年龄(t=0.474)和发病至入院时间(t=1.386)比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 纳入与排除标准 (1)纳入标准:经颅脑CT、MRI诊断符合《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2014》[5]中关于急性缺血性脑卒中的诊断标准者;符合溶栓治疗指征者;可配合完成影像检查者;脑卒中症状持续时间>30 min;患者及家属对本次研究的目的、意义、风险等均已了解并签署同意书。(2)排除标准:合并恶性肿瘤、精神障碍、沟通障碍等疾病者;合并严重代谢功能异常、内分泌异常者;存在严重的心、肝、肾等脏器功能不全者;临床资料不完整者。

1.3 方法

1.3.1 对照组:采用常规诊疗流程,患者到达医院先挂号,由分诊护士对患者的病情进行初步分诊,并监测其血压、脉搏、心率等生命体征,由接诊医师对患者溶栓适应证情况进行判断,然后启动绿色通道,建立静脉通道,给予吸氧、开放气道等,待病情稳定后协助其完善各项检查(CT检查、化验检查等),协助患者家属办理入院手续。

1.3.2 观察组:在预检台设置卒中护士以优化卒中通道诊疗流程:①选择全院具有≥5年工作经验的6名护士在预检台负责接诊疑似急性缺血性脑卒中患者。班次安排:白班(8∶00~16∶00)、小夜(16∶00~24∶00)、大夜(00∶00~次日08∶00)。②请神经内科医生对预检台的卒中护士进行专项培训,培养快速问诊术,提升其对脑卒中的快速识别能力;②提升护士的组织协调能力,如在患者进入绿色通道后医生与护士之间、不同岗位的护士之间如何进行协调搭配;在狭小的空间如何协调患者与其他患者之间的关系;如何协调患者家属办理欠费手续等。③制定脑卒中的快速启动流程,若患者为自行到院就诊,预检台卒中护士先对其进行初步诊断,再请神经内科医生对于疑似患者进行判断;若患者为120送入急诊科,预检台卒中护士与院前急救护士在患者到达医院前进行沟通,对患者情况详细记录,并备好相关药物、器械,开启绿色通道,通知医生。卒中护士在接到疑似患者后立即为其开启溶栓绿色通道,将患者带入诊室,确诊后将其送入溶栓绿色通道,采血后将样本送至检验室,通知绿色通道医生到场对患者的情况进行评估,并与患者家属沟通,指导其签署知情同意书,绿色通道医生协助患者完成各项影像检查,经确诊后立即用药。

1.4 观察指标 (1)详细记录患者的DTN,并以“DTN≤60 min”[6]为标准,统计2组的达标率。(2)采用Brathel自理能力评估量表[7]、美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)[8]对患者护理前后的自理能力、神经缺损情况进行评估,其中Brathel涉及进食、洗澡、修饰、穿衣、如厕、控制大小便、床位转移、平地行走、上下楼梯等,总分为100分,≥60分则表示患者的自理能力轻度依赖;NIHSS涉及意识、凝视、视野、面瘫、左右上肢运动、感觉、语言、构音障碍等,总分为42分,分值越高则说明患者的神经功能缺损程度越严重。(3)对2组患者的并发症(颅内出血、消化道出血、皮肤瘀斑)发生率[9]、48 h死亡率、致残率进行统计。

2 结果

2.1 2组护理前后Brathel、NIHSS评分比较 2组护理前Brathel、NIHSS评分无明显差异(t=1.211、t=0.127,P>0.05),护理后,对照组的Brathel低于观察组(t=3.210,P<0.05),NIHSS评分高于观察组(t=2.678,P<0.05)。见表1。

表1 2组护理前后的Brathel、NIHSS评分比较 n=46,分,

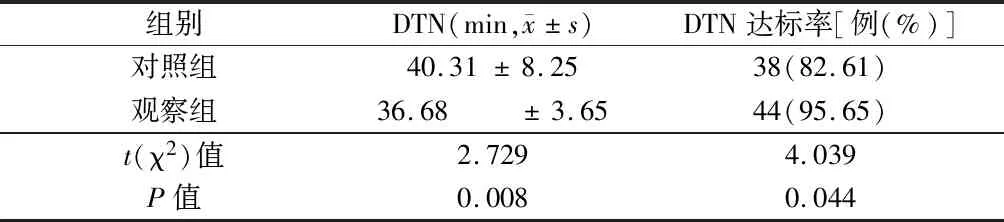

2.2 2组DTN及达标率比较 对照组DTN长于观察组(t=2.729,P<0.05),DTN达标率低于观察组(χ2=4.039,P<0.05)。见表2 。

表2 2组DTN及达标率比较 n=46

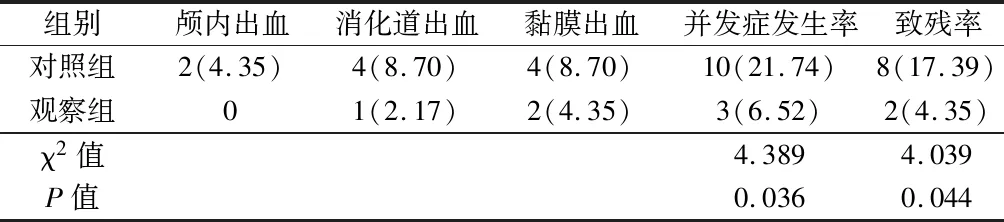

2.3 2组并发症发生率、致残率 对照组的并发症发生率(χ2=4.389)、致残率(χ2=4.039)均高于观察组(P<0.05)。见表3。

表3 2组并发症发生率、致残率比较 n=46,例(%)

3 讨论

急性缺血性脑卒中是目前我国致残率、死亡率较高的疾病之一,且发生与人们的工作压力、生活规律等息息相关,且近年来该疾病呈现出年轻化的趋势[10,11];随着人们健康意识的不断增加,急性缺血性脑卒中患者对临床急救工作的要求也在不断提升,常规的诊疗流程中需要花费较多时间进行排队、挂号、缴费,严重耽误了患者的急救[12]。因此,应对患者开放卒中通道,优化诊疗流程,完善各项诊疗措施,为患者提供优质且及时的诊疗服务,以为其赢取更多治疗时间。

本次研究中,对2组的DTN达标率进行比较发现,观察组的DTN短于对照组,且DTN达标率高于对照组。急性缺血性脑卒中患者发病急,且病情严重,随时有生命危险诊疗工作应分秒必争,对急性缺血性脑卒中患者的诊疗流程进行优化,由卒中专业的护士对患者进行快速预检分诊,一旦确诊,则立即送入绿色通道,确保患者能够在第一时间获得有效急救[13]。因为由卒中护士主导的预检分诊,能够在患者入院后首次接触医护人员时便能对其病情进行有效辨别,节省了排队、挂号、缴费的时间,在患者确诊后启动相应的急救流程与绿色通道,大大地缩短了患者的急救时间,从而提高其DTN达标率。本次研究中,对2组的Brathel、NIHSS评分进行比较后发现,护理后观察组的Brathel评分高于对照组,NIHSS评分则低于对照组,说明在预检台设置卒中护士优化卒中通道诊疗流程有助于患者自理能力及神经功能损伤的改善。患者急救效果与预检分诊速度、医护人员之间的配合有关,确保患者在最佳急时间窗内获得有效治疗,是提高其预后效果的关键[14,15]。预检台设置卒中护士,选择具有丰富工作经验的护士,并且对当值时间进行合理规划,同时进行专业培训,提高患者的快速问诊能力及组织协调能力,保证患者在入院后接触到专业的预检分诊人员,对患者进行专业性判断后立即采取相关急救措施[16]。同时,优化急救诊疗流程,可改变常规诊疗流程中护士遵照医生要求进行各种护理操作的现象,卒中护士可与医生进行有效配合在急救时具有明确的目标,护理操作也更为规范,尽可能地缩短各个环节的用时,接诊后立即为患者开启绿色通道,采取先救治后挂号缴费的原则,令卒中通道诊疗流程能够通畅开展有效保障其治疗的有效性,从而达到改善患者预后的目的[17,18]。本次研究中,观察组的并发症发生率、致残率均低于对照组。预检台设置卒中护士对急性缺血性脑卒中患者进行快速预检分诊、开启绿色通道、院前沟通等优化卒中通道诊疗流程[19,20],以卒中护士为主导,加强急救管理与优化流程,为患者争取更多的救治时间,加上卒中护士受专业培训后能够与医生进行有效沟通、互动,可以为患者提供专业且细致的护理干预,有效防止并发症、死亡、致残等不良事件的发生[21]。

综上,预检台设置卒中护士优化卒中通道诊疗流程对急性缺血性卒中患者具有良好效果,可提升DTN达标率,并改善预后。