中国戏曲学校办学历程与优良传统初探

摘 要:2020年10月23日,习近平总书记给中国戏曲学院师生亲切回信。高质量发展新征程上,回顾学校的创业历史、弘扬前辈的教育家精神,是当代国戏人牢记总书记嘱托、勇担文化新使命的具体行动之一。作为共和国第一所戏曲专门院校,中国戏曲学校始终坚持社会主义办学方向,与共和国同向同行,不断探索完善科学、现代的戏曲中专教育体系,并孕育奠基了共和国的戏曲高等教育,积淀形成的以学生为中心的理念和重视师资建设、重视专业课教学、重视学生的舞台实习、重视文化课教学、重视开展教学研究、重视中外交流等办学经验均作为优良传统传承至今。

关键词:中国戏曲学校;中国戏曲学院;戏曲教育;艺术教育

2020年10月23日,习近平总书记给中国戏曲学院(以下简称“国戏”)师生亲切回信。新起点上,回顾学校的创业历史、弘扬前辈的教育家精神,是当代国戏人牢记总书记嘱托、勇担文化新使命的具体行动之一。

中国戏曲学校(以下简称“中国戏校”)已经成为一个历史概念,指国戏1950年1月成立至1978年10月改制为普通高等学校前的中等专业学校发展阶段。为了更加合乎逻辑和顺理成章地引出对学校办学优良传统的探讨,本文首先尝试在“演绎+归纳”的双重逻辑下对中国戏曲学校的办学历程进行简要回顾。

一、中国戏曲学校的办学历程

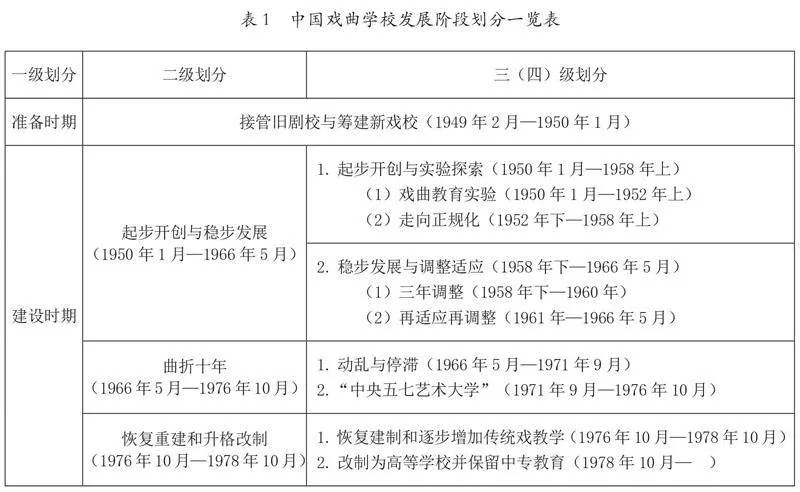

1950年1月28日,中华人民共和国第一所新型戏曲专业学校——中央人民政府文化部戏曲改进局戏曲实验学校,正式宣告成立。作为共和国成立后创办的第一所新型戏曲院校,中国戏校在孕育诞生和发展壮大的过程中,始终感受着共和国发展建设的脉搏,与共和国同向同行。为更加直观地展示中国戏校近三十年的办学历程,笔者特整理如下发展阶段划分一览表(表1)。

1950年1月28日,学校正式宣告成立后便从“准备时期”进入了“建设时期”①。“建设时期”中的“曲折十年”和“恢复重建和升格改制”两个阶段相对易于理解、一目了然,不再展开。以下仅对“建国十七年”背景下学校发展的小阶段细分进行说明。

张庚先生认为,“建国之初到‘文化大革命’前夕,大致可以划分为两个小阶段:从1949年到1957年是一段,从1958年到1966年又是一段。前一段从建国之初到反右派,这时期是国内战争扫尾、土地革命扫尾、抗美援朝战争,又开始了和平建设的各项准备工作;后一小段时开始有计划地和平建设。换一句话说,前一小段是敌我矛盾为主时期的继续和基本结束,后一小段时开始了人民内部矛盾为主的时期。这样一个时代背景的特点,对于文艺创作,特别是对于戏剧创作,是至关重要的。”[1]P1贯涌先生认为,中国戏校“建国十七年”里的阶段划分可按照“大环境和小生态”两个维度分为“前后两个八年”,其中“前八年的探索实验性质十分浓厚,而后八年小生态与大环境的碰撞特点十分明显”。在查阅相关研究成果和学校档案材料的基础上,本文亦择取上述二位先生关于这一历史时期的阶段划分。

同时,为方便组织史料和进行总结,笔者又对上述两个阶段继续进行了细分:将“第一个八年”再分为“戏曲教育实验(1950年1月—1952年上)”和“走向正规化(1952年下—1958年上)”两个小阶段;将“第二个八年”再分为“三年调整(1958年下—1960年)”和“再适应再调整(1961年—1966年5月)”两个小阶段。具体而言,“戏曲教育实验”是学校在共和国成立后的三年国民经济恢复期,在共和国统一的学制尚未出台的背景下,进行的“聘请特约教授”“举办研究生班和本科班”“用芭蕾舞和武术训练京剧演员”等“试验性质浓而又浓”的戏曲教育探索。1951年4月,学校隶属关系由戏曲改进局变更为中国戏曲研究院,校名相应变更为“中国戏曲研究院戏曲实验学校”。同月,教育部就《中等技术学校管理方案(草案)》向各学校征集意见。1953年,学校在中国戏曲研究院的检查指导下,对建校初期的首个学制(本科七年学业,使学生经过七年的教育能掌握较高的表演、演技修养;研究班两年学业,目的在培养有舞台经验的演员成为戏改干部①)进行第一次调整(京剧班十年制,音乐班五年制,地方戏班六年制;但未实施①)。随后,伴随着共和国第一个五年计划开始实施,学校被纳入“有计划的建设”之中。这一时期,学校变更校名②、调整内设机构③,并吸收来自华东戏曲研究院的学生,学生待遇也由建校初期的“公费生”和“大灶包干制”改为“人民助学金制度”,开始按照“中等专业学校”的规格来形塑。此后,又经新建校舍、合并东北戏曲学校并举办地方剧科、因隶属关系继续发生变化而再次变更校名④等校史事件,逐步走向了“正规化”。在现有的校庆资料等珍贵文献中,1955年学校被命名为“中国戏曲学校”之前的发展阶段被统一称之为国戏的“建校初期”。1955年全国艺术教育工作会议后,在筹备“中国戏曲学院”的过程中,学校开始在文化部指导下“改进教学工作”。1956年7月,学校再次被明确为“中等专业学校”,且被认为“该校自建立以来,由于原有基础薄弱……领导关系又时常变易,以致几年来学校的方针、任务及教学制度等方面都没有稳定下来”①。此时,学制经历了第二次调整(“新学制”京剧科十年、地方剧科五年、戏曲音乐科七年),并提出了一个过渡办法(京剧科四、五、六3个年级按“八年制”,二年级可按新学制;音乐科四年级按“五年制”,二年级按新学制;地方剧现有一个年级,可按新学制)⑤。

1958年以后,国家培养的第一批京剧表演人才走向社会舞台,同时学校也根据社会大环境的变化进入了以“调整适应”为显著特征的稳步发展阶段。这一时期的“调整适应”中,第一个调整是1958年至1960年“大跃进”期间的“三年调整”。这时,随着《关于教育工作的指示》的颁布,学校除明确了“又红又专”的人才培养目标外,教学内容中也开始出现现代戏,并对学制进行了“缩短”⑥;第二个调整是1961年“调整、巩固、充实、提高”八字方针提出后,尤其是1962年八届十中全会提出“反对修正主义和加强阶级教育”的号召后,直至1964年“京剧现代戏会演”,学校对包括教学内容、师资等在内的整个教学体系“进行改进”,或可称之为“再调整再适应”。此时,京剧科教学规划又提出“学制八年”。

从1966年5月开始至1976年10月结束的“文化大革命”,大体上可按1971年9月为时间节点分为前后两个时期[2]P204。其中后一阶段的“中央五七艺术大学”阶段(1971年9月—1976年10月),是校史上复杂而特殊的一段历程。“文化大革命”结束后仅两年,学校不仅逐步恢复了传统戏教学,还迅速抓住历史机遇升格为大学,迈入了新的历史阶段。鉴于上述历程,本文以下所论“中国戏曲学校办学优良传统”,实际上基本以“建国十七年”背景下学校的办学经验为主。

二、中国戏曲学校的优良传统

伴随着学校的发展建设,一代代国戏人也在前赴后继地传承实践和探索总结学校的优良传统。作为晚辈后学,笔者仅能在充分学习吸收国戏前辈们总结的基础上,对中国戏曲学校的优良办学传统继续进行初步浅析。史若虚老校长曾谈到“我最大的贡献是把科班变成了学校”⑦。受这一说法的启示,笔者尝试借鉴戏曲艺术中常见的“形神论”,认为作为“院校组织之形与戏曲知识之神”的有机统一体,中国戏曲学校在近三十年办学历程中,由于一直受到亲切关怀和鼓舞指导,学校始终将戏曲教育作为党的文教事业的组成部分,为不断适应国家和人民的需要而努力办学。这些办学努力,突出体现在以下三方面。

第一,坚持社会主义办学方向,与共和国同向同行,一代代国戏人积极投身戏曲报国。

一是以国歌《义勇军进行曲》的词作者、首任校长田汉先生为首的老校长们始终高举爱国主义的旗帜。“难得称觞新社会,再抛心力福人群”[3]是对他们的精神追求的生动写照。无论是民族危亡之际,还是和平建设年代,田汉先生都饱含着对祖国的热爱,深切地感受着时代的脉搏,践行着一名党员的初心和远见。在这位梨园挚友、教育先驱的关心扶持下,戏曲的新苗们终于如他所愿走向了光明大道。1950年2月,为庆祝中苏友好同盟协定成功和欢度建校后的首个春节,学校留下了建校初期九大教授的珍贵合影。这天,田汉校长编了一副镶在牌楼上的对联,上联“戏曲改进认清真理我们走的是社会主义道路”,下联“实验学校欢天喜地我们是毛泽东时代的学生”,横批“推陈推新”[4]P16-17。1951年4月10日,第二任校长王瑶卿先生在就任大会上激动地说:“我已经是71岁的人了,看到了新中国,看到了艺人翻身,国家瞧得起我,我还有什么说的呢?我只有发誓献身于人民,全心全意地为人民服务!”[5]1957年7月21日,《人民日报》发表了我校副校长萧长华先生的署名文章《斥右派》。文章称:“我们要坚决拥护共产党,永远跟着毛主席,为人民的戏曲事业鞠躬尽瘁。没有共产党领导就没有一切,谁要破坏我们的团结和事业,我们坚决不答应。”[6]

二是以共和国建立初期老教授为代表的师资队伍集体高扬爱国主义的热情。1951年的抗美援朝义演,不但展示了老艺术家们的精湛技艺,更体现了他们拥护共产党、热爱新社会的高尚情操。学校义演收入全部上交抗美援朝总会,而且萧长华老校长带领家人踊跃捐朝,得到通报表扬。爱国义演社会影响十分广泛,全国各地纷纷效仿,写下了校史乃至共和国京剧史上的辉煌。

三是我校学子无愧是社会主义戏曲事业的生力军和戏曲前辈足以信赖的接班人。这一时期的历届毕业生都经过了由浅入深的政治课学习,再加上不同时期政治运动的冶炼,都具有了较好的政治素质;通过文学、历史和戏剧理论课程的学习,文化素质在毕业时达到了高中毕业甚至是大专程度;业务学习毕业时可以达到能演30至50出传统戏,一个班达到300出戏;通过提高文化水平和丰富艺术修养,具有良好的舞台表现力和艺术创造力[7]。1958年7月,共和国成立后招收的第一批京剧学员举行毕业公演,梅兰芳、萧长华、马少波等京剧前辈看过演出后,写了《向我们的接班人说几句话》(梅兰芳)、《做一个社会主义的关汉卿》(萧长华)、《京剧的一支新兵》(任桂林)、《喜看幼苗绿成荫》(马少波)等文章发表在《人民日报》等各大媒体上,对学生们予以热情赞扬与鼓励宣介。建校第一年,学校就将政治课作为必修课,同时在全年的大小节日组织丰富的党团活动,通过邀请志愿军归国代表团、战斗英雄、劳动模范等到校作交流等活动,提高师生对社会主义的理解和热爱,并吸引了一批新生力量加入党、团组织。其中,京剧科第一届(1956年毕业)学生毕业时党团员占比为三分之二,第二届(1958年毕业)、第三届(1959年毕业)学生的团员占比约为三分之一[7]。

第二,不断探索科学现代的戏曲中专教育教学体系。传统的“教学论三角形”包括学生、教师和教材[8]P281,以下将中国戏曲学校对现代戏曲中专教育教学体系的探索经验按照学生、师资和教学内容依次进行总结。

一是践行“以学生为中心”的现代教育理念。在战火硝烟中,田汉先生曾教导四维的儿童们“做戏曲改革的生力军,不做小戏子”“走向建国的光明大道”[9]P20。建校伊始,田汉校长明确要求同学们“不要做俗伶,要做新中国新社会的新人才”⑧,要培养“有为人民服务的正确思想、有文化知识和专业技能的新人,而不仅是唱戏挣钱、养家糊口的艺人”[10]P78。1950年5月,校址搬迁到赵登禹路办学条件有所改善后,学校随即成立了扩大的招生委员会,建立了招生考试制,开始实行按年级组织教学,并辅之以分组教学和个别教学。至1953年,学校开始全面实施班级制。建校后,学校以新型的师生民主关系替代过去的师徒关系,废除了旧式戏曲教育中的包身制和打骂制。1951年,学校便开始“有重点地培养学生,使人尽其才”。1952年开始,学校执行“全面培养,重点示范的教学方针”①。经过不断总结经验教训,1960年“建校十年总结”时,学校确立了“‘全面发展,因材施教’‘普遍培养,以点带面’‘敢拔尖子,见戏见人’的培养方针”[11]P4-9。此外,学校还一贯明确要求“因为我校学生年龄尚幼,大家一定要从思想、生活等各方面照顾好学生”[4]P16-17。

二是重视师资队伍建设。戏曲艺术讲究口传心授,师资队伍至关重要。建校初期,学校就积极组建了阵容强大的师资力量。1950年1月26日,筹备时期的学校便举行大会欢迎七位戏曲名家踊跃赴职,“负起教导和提拔后进的责任”[12]。正式建校后,鲍吉祥、张德俊、郝寿臣、刘喜奎等名家纷纷应聘来校。后经戏曲改进局批准,学校还相继聘请了华慧麟、贯大元、施砚香等十余人为业务教员。此外,学校从富连成、荣春社、中华戏校等班、社中聘请李春恒、萧盛萱等多人为临时教员⑨。特别是,梅、尚、程、荀四位艺术大师也常来校指导或授课[11]P4-9。学校组织起了一支行当齐全、流派纷呈的师资队伍,从而保证了业务教学的质量。建校前后,学校聘请“特约教授”这一措施既解决了党和国家对老艺术家的关怀和照顾,使他们发挥出艺术专长,同时又使学生得到了培养[13]P64。1955年,学校与东北戏曲学校合校后,学校的师资力量得以持续加强,从王瑶卿校长时期的“三国四方”⑩变成了合校后的“天南海北”“四面八方”⑪。1958年建校后招收的第一批京剧表演人才毕业后,随着学校的部分毕业生不断地补充为学校的师资,教师队伍也开始有了完全由自己培养的“接班人”和子弟兵。同时,随着现代戏纳入教学内容,师资队伍又出现了年轻化等新变化。而后,根据“文化大革命”期间“样板戏”和“文化大革命”结束后“逐步增加传统戏”等不同阶段的教学需求,学校师资的配备也在不断适应变化。

三是重视专业课教学。经过多年的探索实践,学校确立了以成品教学为主,成品教学与基本功训练相结合;以传统戏打基础为主,学习传统戏与学习新编历史戏、现代戏相结合;以课堂教学为主,课堂教学与舞台实习相结合的循序渐进的计划教学[11]P4-9。专业课教学方法吸取了昔日科班“口传心授”中的合理因素,借鉴其以学戏为主、注重实践的成功经验;剧目教学始终坚持以传统戏打基础,积累了丰富的教材,确定了《二进宫》等为开蒙教学剧目,整理、编选、出版了一大批教学剧目和身训教材[11]P4-9。同时,也注意适当安排现代戏教学,培养学生能古能今的艺术表现力,适应戏曲反映时代、表演现代人物的需要。学校还注重在提高学生艺术模仿能力的基础上,培养他们具有一定的创造角色能力,为此曾在京剧科开设带有理论性的表演课,在音乐科开设合乐课[11]P4-9。

四是重视学生的舞台实习。自1950年3月中旬起,学校就建立了校内试演制度,每星期演出两次;自11月初起争取每星期六、日白天到大众剧场公演两次。由于教学有方,师资雄厚,加之学生是从上千名考生中精选而来,学校很快出人出戏。当年底,50班仅仅学艺三个月的学生即能登台演出,并广受好评[14]P272。1954年,由高年级学生组成一个以“实验与学习”为任务的实习剧团,作为“新旧戏曲教育过渡时期的一个特殊情况”⑪。1956年,实习剧团改为实验剧团,剧团的主要任务是:挖掘、发掘、继承和发展我国优秀的民族戏曲艺术遗产,进行艺术改革实验,并创作表现现代生活题材的现代剧目;同时通过不断的实践,为学校的教学积累教材和培养师资。经过几年实践,积累了一些为广大观众所喜爱的剧目和培养了一些同样为观众所喜爱的年轻演员。1961年该剧团划归中国京剧院,学校培养的多名优秀毕业生成为其演出主力。

五是重视文化课教学。学校1950年制定首个教学计划曾规定“确定以业务教育为主,以文化包括政治教育来辅助和提高业务教育的原则,业务教育与文化教育之比重定为3:1,后修正为7:3”①。建校伊始,开设的文化课有国语、算术、政治、史地、音乐、图画、习字、生理、卫生、自然、故事、艺术常识、戏剧讲座。之后又增设了文艺理论、戏曲史等新课。因此,曾聘请黄芝冈、刘乃崇等名师名家来校授课。据介绍,学校的历史课考试时曾以“从赤壁之战看三足鼎立”为题。1955年合校后,学校还专门从北京大学引进了四位大学生担任语文教师,并成立文学教研室。

六是重视开展教学研究。1951年,学校便开始“加强研究工作,成立艺术研究委员会,聘请艺术干部为委员,奖励新教学法及训练用品之发明创造,加紧团结老先生,鼓励其教学热情,接受其艺术遗产,吸取经验”①。1953年,学校设置教学研究组,并配备了组长和副组长。京剧班设生组、旦组、净丑组、短剧把子组、武功组、基本动作组六个研究组,音乐班设敲击组和弦拨组两个研究组。1955年,学校在机构方面又增设了教研室,晏甬校长兼教研室主任,教研室分文学组、表导演组、音乐组、舞美组和形体组。同年9月开始,学校开始以“中国戏曲学校专业教学研究室”的名义整理编印各种教材,不但规范了我校教学,也示范引领了全国的戏曲教育。1961年我国开始了共和国成立以来规模最大的一次教材编写工作。按照有关部署,经与北京戏校等讨论,共同筛选出287个教学剧目[15]P117。同时,1961年我校还将王瑶卿校长讲课的钢丝录音灌制为唱片《王瑶卿说戏》,由中国唱片公司出版,从而裨益后学。1962至1964年间,中国戏剧出版社陆续出版了一大批我校的京剧表演专业的剧目教材,对于全国各地戏曲学校的教学起到了重要作用。同时也对保留有关的剧目资料、普及京剧艺术发挥了一定作用[16]P1843-1844。

七是重视中外文化交流。建校初期,为培养学生开阔的艺术视野,田汉校长以“艺术百科巨匠”的宏阔视野提出“要一手伸向西洋,借鉴国外好的艺术手段;一手伸向民间,借鉴中国传统的艺术形式和艺术手段”[17]P64,除了开设了芭蕾、武术课程来训练学生形体外,还与多个国内外艺术团体互相示范演出、做交流。学校经常被当作国家对外展示的窗口,戏曲艺术的民族特色吸引了各国政要、文艺团体、艺术家等来校参观交流。学校接待的外宾来自苏联、东欧友好国家、民主德国、日本、越南、印度、阿尔巴尼亚人民共和国等。多年后,毕业生回忆到:“丰富多采的中外文化交流活动,不仅活跃了教学,扩大和提升了中国京剧的国内外影响,同时也使师生开阔了眼界,陶冶了情操。”[18]P46

第三,孕育奠基共和国的戏曲高等教育。除了对戏曲中专教育教学进行探索和实践外,中国戏曲学校还先后至少四次对戏曲高等教育进行了积极探索,对共和国的戏曲高等教育立下奠基之功。

第一次是建校初期的“办大学”。1950年1月28日,即我校正式宣告成立的当日,戏曲改进局批复我校聘任京剧界前辈王瑶卿、尚和玉、萧长华、王凤卿、谭小培、金仲仁、马德成七人为“名誉教授”①。2月9日,学校召开第二次校务会。会上研究议题之一为“应讨论如何有效地运用和接受七位老先生的技术和经验问题。张德俊先生大约是要请,待遇可低于鲍吉祥先生”。3月25日,戏曲改进局通知我校将“名誉教授”改称“特约教授”。上半年,经戏曲改进局批准,学校将谢锐青、王诗英、张桂良三人“改为研究生,按职员待遇”,后按“研究生待遇”招收了新生王荣增。8月,学校从京、沪、沈、汉四大城市择优录取了85名新生,其中“研究班正取生9名,本科正取生76名”。1951年4月,学校又聘请郝寿臣为“特约教授”。伴随着学校开始按照“中等专业学校”的规格来形塑,各方面工作开始走向规范化和正规化。1952年开始,我校“旨在培养戏改干部”的研究班“报散”。该班大多数学生插入其他京剧班继续学习,也有个别人因已具有一定艺术基础通过到剧团工作等原因离开学校。在那个国家统一的学制尚待出台的年代[19]P12-15,在校舍只是租赁性质的物质条件下,戏曲实验学校却进行了“聘请教授”“举办本科班和研究班”“培养戏改干部”等“办大学”的“戏曲教育实验”,原本要成立的研究机构、剧团等限于人员实际也均未实现①。

第二次是1955年秋学校领导在向来校检查工作的文化部领导汇报学校工作时提出了创建“戏曲学院”的意向。1956年6月1日文化部传达周恩来总理的批示,同时成立了筹备委员会,指定欧阳予倩为主任,晏勇为负责日常工作的副主任,在中国戏曲学校内办公筹备[11]P4-9。1957年1月21日,学校报告文化部“申请于1月28日正式宣告成立中国戏曲学院”①。24日,学校收到文化部批复,称“正式成立可暂缓”①。《筹建中国戏曲学院暂定方案》被认为着重解决编导和理论人才的培养,未将培养表演人才这个主体纳入其中。所以,此时表演人才的学历层次和学制问题继建校初期尝试“办大学”后第二次被提上日程,学校也再次被明确为“中等专业学校”。

第三次是1966年5月16日,学校呈报文化部教育司《关于申请两个班⑫列为大专学制问题》。未等到上级批复,中国戏曲学校在“建国十七年”这一历史时期的办学历程就告一段落。

第四次是1976年10月拨乱反正后学校继续积极争取“办大学”。1977年12月3日,文化部发出通知恢复了中国戏曲学校的校名和建制。为使戏曲教育适应新时期的任务及提高全民族文化素质的需要,培养更高层次的戏曲艺术人才,学校决定扩大建制和提升层次,筹办中国戏曲学院[11]P4-9。1978年9月26日文化部向国务院呈报《关于中国戏曲学校、北京舞蹈学校改制为中国戏曲学院、北京舞蹈学院的报告》。10月1日国务院副总理李先念、乌兰夫分别在报告上亲笔批示“同意”[11]P4-9。不久,国家正式予以批准,学校成功由中等专业学校改制为普通高等学校。至此,中国戏曲学校的办学成为历史。

戏曲教育应时代而生、与戏曲相伴、随社会前行,路径是在守正中继承、在创新中发展[20]P10。共和国成立后,伴随着社会的巨大变革,在党的文教方针政策的规范引导下,戏曲人才培养被纳入了国民教育体系,得到了公共财政保障,经历了深刻转型。作为共和国第一所戏曲专门院校,中国戏曲学校既继承了解放区平剧改革和人才培养的经验,也吸收了旧社会科班剧校有益的教学经验;既体现了共和国戏曲教育的守正创新和薪火相传,也体现了中华戏曲教育的现代转型与时代特征。学校始终坚持社会主义办学方向,与共和国同向同行,不但探索完善了科学现代的戏曲中专教育体系,也孕育奠基了共和国的戏曲高等教育,积淀形成的以学生为中心的理念和重视师资建设、重视专业课教学、重视学生的舞台实习、重视文化课教学、重视开展教学研究、重视中外交流等办学经验均作为优良传统传承至今。

注释:

①见国戏档案室存有关教学档案。

②1952年11月20日,遵照中央教育部关于统一以中等技术学校(包括专业学校)所在地定校名,我校改名为“北京戏曲实验学校”。

③具体为由“股”调整为“科”,并下设各“股”。

④具体为:1954年5月13日,为避免校名与新建立的北京市戏曲学校相混淆,我校又更名为中国戏曲研究院戏曲学校;1955年1月4日,随同中国戏曲研究院改组,学校从中划分出来独立办学,归属中央文化部直接领导,被命名为中国戏曲学校。

⑤京剧科八年制毕业,即七年以课堂教学为主,一年以实习演出为主;戏曲音乐科五年制,即四年以课堂教学为主,一年以实习演出为主。见国戏档案室存有关教学档案。

⑥暂未发现档案支撑材料。由于京56班实际为九年学习年限,所以推测此时京剧班学制从十年又变为了九年。

⑦笔者对奎生和朱秉谦二位先生的访谈。

⑧钮骠与贯涌二位先生口述。

⑨临时教员只指各剧社演员在本校兼课者。

⑩贯涌先生口述:师资队伍的来源多元化,被史若虚教务长形象地比喻为“三国四方”。这里的“三国”指富连成社、荣春社、中华戏校等科班剧校,“一方”为马神庙王瑶卿校长弟子。

⑪贯涌先生口述。

⑫这两个班指的是“京剧科演员专修班”和“京剧音乐科专修一年级”。

参考文献:

[1]张庚主编:《中国新文艺大系1949—1966戏剧集(上卷)》,北京:中国文联出版公司,1991年

[2]何东昌等:《中华人民共和国教育史纲》,海口:海南出版社,2002年

[3]田汉:《祝一位不平凡的老人长寿》,《人民日报》,1957年12月

[4]王誉之:《用人唯贤广揽贤才——怀念田汉老校长》,葛士良:《王誉之纪念文集》,北京:文化艺术出版社,2002年

[5]马少波:《鼙鼓声中思前贤——纪念王瑶卿先生诞辰一百周年》,《人民日报》,1981年10月23日第8版

[6]萧长华:《斥右派》,《人民日报》,1957年7月21日第7版

[7]中国戏曲学校编印:《校友录》,1959年

[8]筑波大学教育学研究会编,钟启泉译:《现代教育学基础》,上海:上海教育出版社,2003年

[9]陈甦仁:《戏曲改革家、教育家冯玉崑先生》,沈阳:辽宁教育出版社,2018年

[10]陈培仲:《回望戏曲最高学府》,北京:中国戏剧出版社,2013年

[11]葛士良:《中国戏曲学院简史(1950—1990)》,《戏曲艺术》,1990年第1期

[12]《人民日报》,1950年2月3日第3版

[13]董德光:《中国戏曲学院校史访谈录》,北京:学苑出版社,2005年

[14]刘嵩崑:《从四维戏校到中国戏曲学院》,《京师梨园轶事》,南昌:江西美术出版社,2007年

[15]董德光等:《新中国戏曲教育六十年(上册)》,北京:学苑出版社,2015年

[16]北京市艺术研究所、上海艺术研究所组织编:《中国京剧史》,北京:中国戏剧出版社,1999年

[17]王诗英:《忆中国戏曲学院的奠基人田汉》,董德光:《中国戏曲学院校史访谈录》,北京:学苑出版社,2005年

[18]金桐:《追昔抚今 继往开来——田汉、王瑶卿、萧长华、史若虚戏曲教育思想摭谈》,《中国戏剧》,2009年第3期

[19]顾明远:《当代中国教育》,北京:中国人民大学出版社,2016年

[20]李必友:《我国戏曲教育的转型、方位、使命》,《艺术教育》,2022年第9期

(本文是科研项目“中国戏曲学院学习贯彻习近平总书记重要回信精神”专项课题阶段性成果。作者单位:中国戏曲学院)

责任编辑 岳莹