外戚“干政”? 姻亲涉入与家族企业代理成本①

贺小刚, 舒 心, 彭 屹

(1. 上海财经大学商学院, 上海 200433; 2. 上海交通大学安泰经济与管理学院, 上海 200030)

0 引 言

家族成员是由血缘、姻缘和收养关系所组成的亲缘团体[1].鉴于家族成员间的情感亲密性与动机利他性,早期学者们基本上都假定家族成员的目标是完全一致的[2, 3].但是,现实中家族成员在家族和企业中的作用往往是有差异的,每个家族成员的目标并不总是一致[4, 5].Schulze等[6]富有洞见地指出家族成员也可能是代理人,提醒后续研究者有必要进入到家族成员内部分析其权力配置与治理机制.家族成员的目标异质性可能是导致家族与企业内部出现矛盾甚至爆发冲突的根源所在[7, 8].近期一些文献就家族成员中的近亲与远亲进行了分类比较研究[9-12],诸如父母、夫妻和兄弟姐妹等家族组合模式逐渐受到了一些学者的关注[13-17].

受儒家思想的影响,华人社会是一个以亲缘关系为中心的复杂社会体系[18].父系与母系亲属的组合结成了社会中的差序格局[1].与其他科层组织相比,嵌入在此社会结构的华人家族企业是由非正式制度安排所形成的非正式组织[19].以婚姻作为纽带联结而形成的姻亲关系对家族企业治理具有两方面的作用:一方面,姻亲涉入企业在一定程度上有助于解决早期家族创业的人力资本、社会资本稀缺等重要问题[20, 21],是企业成长的关键性支持因素;另一方面,姻亲涉入也不可避免地产生了一些消极影响.古往今来,由于姻亲涉入引发的冲突是非常普遍的现象,比如东汉时期的“马、窦、邓、梁”四大外戚家族,蚕食东汉江山,是撼动汉朝政权更替的重要原因之一.现代家族企业治理中由姻亲引发的关系冲突也不可忽视,例如曾位居中式快餐品牌第一的“真功夫”,在其高速发展之际,创始人蔡达标与妻弟潘宇海心怀各异,最终反目成仇,上演了家族破裂和企业停滞的悲剧.尽管目前学术界对于家族成员来源异质性有所关注[22-24],但前期文献中关于姻亲涉入与代理成本关系的研究并不多见[25, 26].因此,本研究拟探讨的主要问题是在姻亲参与家族治理过程中,究竟是秦晋之好还是外戚乱政?姻亲涉入是否给企业带来代理成本?姻亲涉入对企业所产生的影响又将如何受到家族系统的协调机制的制约?

本研究以公司实际控制人的姻亲家族成员作为分析对象,基于2008年—2016年中国沪深上市家族公司的数据,实证分析了姻亲涉入与家族企业的代理问题.本研究首先检验了姻亲成员的代理人假说,并通过引入工具变量、采取倾向得分匹配方法和多种稳健性检验来处理内生性问题.进一步,本研究提出了公司实际控制人的中立的父辈有助于协调家族内部的矛盾,显著弱化姻亲涉入企业所带来的代理成本.另外,实际控制人的血亲、配偶以及不同亲缘关系远近的血亲与姻亲家族成员、女性的家庭地位、非家族大股东的制衡对姻亲涉入的代理成本的影响也得到了检验.与现有文献相比,本研究或许在以下几个方面具有潜在的贡献:

1)本研究将家族成员区分为姻亲与血亲成员,进一步丰富了对家族企业异质性的研究成果.探讨家族企业的异质性是一个非常重要的研究领域与方向,虽然已有一些学者注意到了不同的家族成员组合,如兄弟姐妹[10, 14, 15]、近亲与远亲[9, 12]等对公司决策行为及效率的影响作用,但很少有学者注意到姻亲涉入这种独特的家族治理模式.与现有基于亲缘关系视角分析家族治理的文献不同,本研究指出基于婚姻属性而连带的姻亲成员与基于血缘属性而延续的血亲成员是两个目标不同的利益群体,这导致了不可忽略的代理问题.通过分析姻亲与血亲的异质性,本研究进一步丰富了家族治理相关的研究成果.

2)本研究拓展了家族治理中有关非正式机制的研究范围,揭示了权威与公正体系在家族治理中的作用.前期研究文献认为应通过建立兼具公平和效率的正式机制,比如薪酬体系、职位晋升体系等以解决家族成员内部的矛盾与代理问题,认为正式的激励与约束机制将既能缓解姻亲成员的关系冲突,又能发挥姻亲成员的潜力[25].本研究则强调了家族成员内部的非正式沟通机制的重要性,家族成员的权威与公正体系的作用不可忽视.本研究以公司实际控制人的中立的父辈作为分析对象,发现中立的长辈是制衡血亲与姻亲关系的重要机制,是缓解冲突与矛盾、降低姻亲代理成本的关键.

3)本研究为理解家族治理的边界条件和制约机制提供了新的证据.社会嵌入理论(social embeddedness perspective)侧重于分析文化、政治和经济关联,而对于主要的社会群体——家族内部成员的关系却鲜有关注[27],也很少有学者对此进行深入的实证分析.本研究通过分析姻亲和血亲这两种亲缘关系在交流频率、交流时间、信息互换程度和情感互动深度的差异,发现了家族成员在姻亲家族与血亲家族系统中嵌入程度的差异所带来的代理问题.这在一定程度上验证了家族嵌入对家族企业的、形成与演进起到的至关重要的影响,进一步拓展了社会嵌入理论在家族企业中的研究空间.

1 文献与理论假说

1.1 家族系统中的代理问题

早期的研究者假设家族成员共享着亲缘利他主义,认为家族企业的代理成本是不存在或是可以忽略的[3].利他主义产生的相互忠诚、相互依赖以及对家族长期繁荣的认同有助于巩固家族成员关系、协调风险偏好并促使他们对家族和企业的长期发展目标作出承诺[28],进一步缓和个体利益差异、冲突以及家族企业的代理问题[6].但值得注意的是,家族系统内部无论是关系合约还是正式合约,都仍旧无法规避家族成员间的代理问题.因为家族系统并不是由目标完全一致的个体组成的群体,家族经理人的利益不一定与家族所有者的利益完全一致.由利他主义带来的家族企业特有的代理问题在Schulze等[5, 6]的研究后逐渐进入家族企业研究者们的视野.家族关系使解决某些冲突和抑制非生产性的行为变得更加困难是造成家族企业代理问题的重要原因之一[29].根据Chua等[30]的观点,因非经济因素、非对称利他主义等原因,家族企业会引入家族经理人,但家族所有者和家族经理人之间其实很难实施有效的合约安排,导致家族企业的代理问题比其他企业更为常见.考虑到不同家族成员在家族和公司中的角色和动机的异质性将对家族企业的代理问题产生重要影响,一些文献基于亲缘关系探讨了家族成员不同组合模式的影响.在已有对家族成员代理问题的研究中,远亲与近亲组合模式较多地受到研究者的关注.由于核心家庭成员之间的利他关系往往比其他家庭成员之间的利他关系更强烈,因而学者普遍认为,在近亲家族成员一致的价值观念和利益诉求下,近亲家族成员的加入更有助于降低家族企业的代理成本;相反,由于远亲的监督成本更高,其实施机会主义行为的可能性也就越大[9-12].

除远亲和近亲模式组合之外,近期文献中不断涌现的家族系统分类研究值得关注,大致可以归结为以下三类:

1)有关代际成员的研究.在家族企业第二代接班高峰期的现实影响下,第一代企业家及其子女的婚姻和家庭关系将如何影响中国家族企业的传承与发展是已成为业界共识并逐步引发管理学者关注[13].一方面,父母对子女存在着普遍的利他主义.父母在家族企业中照顾并体谅子女,子女也保持着对父母的依赖[31],这样既可能通过使后代的利益与家族企业的成功保持一致来提高治理效率,又可能因父母对后代资质的偏见和优待导致代理问题的增加[32].另一方面,家族企业治理中涉及父母子女关系的研究通常与传承问题相关,尤其是父母与子女间的情感冲突,它通常被视为阻碍家族企业顺利传承的重要原因[33].这种情感冲突既可能源自父母对权利的留恋和子女对施展新政的渴望,也可能源自父母对传承的需求和子女对继承父业的抵触.这些潜在的冲突可能会促使父母与子女间矛盾的激化,从而降低治理效率.

2)有关夫妻治理模式的研究.在近期发表的文献中,夫妻共治对代理冲突的缓和是学者们的主要观点,如Amore等[34]所阐述,夫妻在家族企业中的共同利益驱使他们有强烈的动机去维护该企业,且婚姻关系中便捷的监督环境有助于进一步降低与代理问题相关的成本;Bird和Zellweger[15]的研究也发现在工作和家庭环境中,夫妻通过共享经验能更深入地理解对方,这有助于双方在有关企业发展方向的问题上达成共识,进而降低潜在的冲突.但在社会角色理论看来,在家庭与企业两个界面中互动的家庭成员的角色冲突实则难以避免[34],夫妻共治将导致妻子和丈夫的角色冲突[35],激发夫妻双方的矛盾进而提高家族企业的代理成本.

3)有关兄弟姐妹组合的研究.许年行等[14]对兄弟姐妹共同经营与企业决策及绩效的关联进行了实证分析.研究结果显示当兄弟姐妹共同参与经营时,公司的绩效表现相对优于没有兄弟姐妹共同参与经营的公司.与之相对的是Brannon等[36]发现,与夫妻关系不同,兄弟姐妹关系形成于预先存在的规范系统中,这可能与具有经济理性的企业家身份的行为期望相冲突.另外,兄弟姐妹的共同治理需要迎合不同家庭的利益,在追求企业利益的同时还需迎合各自家庭的利益诉求,从而产生更多的代理冲突[34].即使创业早期能够和谐共处的兄弟姐妹,由于角色失调、利益冲突和权力配置等问题而最终分道扬镳的现象也很普遍[17].

尽管现有文献对家族系统分类进行了较为深入的分析,但总体而言,在现有亲缘关系或家族成员组合的研究中,除了个别学者提及过姻亲成员与血亲成员的差异性[23, 25, 26],但他们并没有系统地就姻亲涉入家族管理活动进行深入的理论探讨.特别是当公司实际控制人配偶所代表的姻亲成员与公司实际控制人及其血亲成员的利益不一致时,姻亲成员将如何决策,以及这些决策又将如何影响到公司的治理效率,这些重要问题都还有待于学者进行深入探究.

1.2 社会嵌入与姻亲涉入企业的代理成本

根据社会嵌入理论的主流观点,经济行为嵌入于社会结构中,社会嵌入可以塑造行动者认知、动机及行为选择[37].社会结构的核心是人们所处的社会网络,社会网络中存在关联的行动者会相互分享情感、价值观、信息与理念,并逐渐形成群体认同[38],而对其他群体则产生偏见的类别效应[39].内外有别的群体分类为深入探讨家族成员结构,比如姻亲与血亲的异质性提供了重要的分析视角.

如前文所述,前期有关社会嵌入的文献大多侧重于对文化、政治和经济关联的分析,对家族这一社会群体的关注相对较少[26].但实际上,对于大部分时间都生活在一起的家族成员而言,社会嵌入是非常普遍的现象[40].在家族体系中,家庭成员展现出高度的社会连结、凝聚力和团结精神[41].然而关系强度在这些家庭成员之间是不均匀的,比如内部和外部成员群体间就存在显著的差异.经由基因传承所形成的血缘关系,在长期和高频度的情感及信息交换过程中,倾向于发展成为强社会关联[42].他们在长期互动中所形成的关系网络比其他社会关系都要更稳定和更持久[43].姻亲成员虽然是家族体系中重要的组成部分,但在中国传统家文化下,“家”的伸缩性却很大.在以“己”为中心的差序格局社会,中国的“家”扩大路线是围绕父系展开,按照男系血缘(父系家族)来决定自己和他人关系的远近与亲疏.在父系原则下女婿与婚嫁后的女儿都被视为外家人,而父系的家的边界则可以扩大到包括五代之内的所有父系亲属[1].因此相对于姻亲而言,血亲被认为是家文化概念中真正意义上的“己”.

基于上述事实,不难看出与其他企业相比,家族企业的特性在于其背后存在一个控制性家族,该家族是人们最初的和最重要的关系网络组织.家族关系网络中的联结比其他任何社会关系网络中的联结都要稳定和持久.因此,家族系统对员工等利益相关者的影响是其他任何网络组织都难以比拟的[43].但是,家庭成员之间的关系强度存在差异,家族成员对企业的承诺并不是同质的[44].那种将家族成员关系描述为仁慈、信任和利他主义的观点是一种过于简单或乐观的假定[15],这种简单假定涉入企业的家族成员目标一致的情况在现实中可能并不成立[45].正如Granovetter[37]所述,不同强度的关系提供了获得不同种类资源的途径,家族关系的强度影响到每个家族成员的选择和决策.因此在研究家族企业时就很有必要区分家族类型或不同的家族分支[15].家族企业的实际控制人在界定家族成员时同样地会依据亲疏远近进行分类,比如将其血亲成员视为是“己”,而将姻亲成员视为是“外戚”等.这样分类的依据则是因为血亲成员更接近内群体、姻亲成员属于外群体的家文化传统.

本研究认为,姻亲成员在涉入企业的经营活动之后,很可能提高家族企业代理成本.这是因为:首先,由姻亲偏见而产生的代理问题.社会认同理论认为通过社会分类,个体会对自身隶属的群体产生认同,因而产生内群体偏好和外群体偏见.血亲成员共享着相似的价值观、行为方式以及目标追求,从而建立了彼此间的信任关系.然而,对于那些没有血缘关系的姻亲成员,人们往往存在偏见,对其的认同感和信任感则相对较低.相比于家族企业实际控制人的姻亲成员,其血亲成员才是企业的真正所有者和家族企业物质与情感的拥有者.在此逻辑下,姻亲成员容易被排除在家族群体之外.在家族企业中,姻亲往往会察觉到自身处境的不稳定.无论他们的表现如何,家族成员往往会将他们视为外来之人,而非真正的家族成员[46].这种外群体成员的烙印对姻亲成员,尤其是那些有能力的姻亲成员而言是一种偏见[25].由偏见产生的低信任度将导致姻亲家成员更觉得自己是外人,减弱了原本无恶意的姻亲成员在家族企业中展现积极性的意愿[47],同时也降低了他们与血亲成员融合并共同追求目标的动力,甚至有可能造成姻亲成员与血亲成员之间的进一步隔阂,从而产生代理问题.

其次,姻亲寡助而产生的代理问题.亲缘选择理论指出,个体追求为与其基因相似的群体提供帮助和支持,而这种援助的程度则与个体与他人的基因亲缘程度成正比[48].如此,个体在社会交往过程中更倾向于帮助亲属而非外人、近亲而非远亲[49].在中国传统文化中,亲属内部地位的界限分明,血亲的亲密度往往会高于姻亲[23].家族企业中的血亲是群体内成员,是真正的一家人,相对而言姻亲则是群体外成员.相比之下,血亲成员之间互相支持帮助,共享更高的利他主义[50],而姻亲成员却得不到同等的对待,难以被给予与血亲成员同等的资源、机会、职位或情感上的关心.虽然姻亲成员通过婚姻关系成为彼此的家人,但这种关系可能不足以使姻亲在家族企业享有相同的权利[25].以资源分配为例,内群体血亲成员获得奖励的机会较多,得到奖赏的数额也较大;而外群体姻亲成员获得奖赏的机会更少,使用资源的机会也更少[51, 52].得不到血亲成员在资源与机会上的帮助导致了姻亲成员的目标短期性,进而引发了家族企业内部的代理问题.

最后,因姻亲与血亲的情感距离而产生的代理问题.基于社会学习理论有关家族距离的洞见[53],姻亲成员相对于血亲成员对企业的情感距离天然就比血亲成员大,姻亲成员属于家族距离更远的群体.这种情感距离导致双方对彼此的认同感降低.比如在公司实际控制人的血亲成员将按照血缘距离将姻亲成员视为外来人的同时,姻亲成员也反过来按照自身的血缘距离将公司实际控制人的血亲成员视为外来人.由于血亲成员之间的情感更亲近,在家族企业中对待血亲成员的方式较为宽大、体谅及人际取向,即使犯了错也可以包容,从宽处理;而对待姻亲的方式则可能较为严格、苛求及工作取向,当其违规时,更可能是依照公事公办的原则,依法处置[51].情感距离的差异降低了姻亲成员对家族的归属感和认同感,导致姻亲成员在个人目标、价值观以及对企业的承诺等方面与血亲成员的差异更大,使得姻亲成员更有可能关心自身和其直系亲属的福利,而不是与血亲成员彼此间的福利[54].所以,这种家族企业内部的外来人和内部人之间的情感距离激化了姻亲与血亲两个家族分支之间的冲突,进一步强化了家族企业的代理问题.

基于上述分析,本研究提出如下假说:

假说1(姻亲代理人假说):姻亲涉入将提高家族企业代理成本.

1.3 中立的父辈: 家族沟通机制的作用

家族成员涉入企业很可能是各种关系冲突的根源所在.为了缓和家族矛盾,降低家族代理问题,就需要设立各种激励和监督机制,比如薪酬激励、职位晋升等正式机制.但家族企业内部的非正式治理机制,比如家族沟通机制,也非常重要[55].本研究认为除了沟通技巧等要素,家族沟通的效力还依赖于家族成员内部的权威结构[16, 56-58].

前期研究指出家族权威是解释家族企业治理效率的重要理论依据和解决矛盾冲突的重要机制[5, 59, 60].家族事务并不同市场一样用价格或价值来计算衡量,而是靠权威来协调家族成员之间的关系.权威有多种类型,比如合法权威、领袖魅力权威及家族权威.本研究认为家族成员的辈分、声望等对权威的形成十分重要.受儒家文化的影响,中国情境下的家族企业主要依赖于与身份和地位相关联的差异化权威来进行资源的分配[61].在此权威体系中,家长位于最高点,而其他成员则根据辈分、年龄、以及亲缘关系等因素来决定自身的位置和地位[57],与这种权威相对应的家长式领导行为在华人家族企业中广泛存在[62].

结合家族成员结构与权威配置一般性规则,本研究认为公司实际控制人的父母在家族成员治理过程中将发挥着重要的协调作用.姻亲成员是由公司实际控制人与配偶的“缘分”而外生引入的,姻亲成员与公司实际控制人的配偶嵌入于同一血亲系统中,因婚配关系而涉入企业.在这种结构下,公司实际控制人及其配偶是所有血亲成员与姻亲成员产生交集的家族连带关系的连接点.血亲成员与姻亲成员之间的交易或交往关系、矛盾冲突以及其他代理问题等都将通过公司的实际控制人及其配偶来协调.一旦协调成本太高以至于无法和解时,公司实际控制人及其配偶的共同的长辈,比如夫妻双方的父母等的协调就非常重要.尤其是对于公司实际控制人的父母而言,由于公司实际控制人在企业处于结构性权威的顶端,其父母最接近权力中心,因此这种协调作用更不可忽视.家族内部协调机制的有效性还取决于协调者的公正性,权威与公正体系的结合将有效地缓解血亲、姻亲的关系冲突或代理问题.一些家族企业往往通过设立家族委员会等机构,并制定家规等制度以推进家族与企业的持续发展.但家族系统中的非正式治理也起到了重要的调节作用,实际上公正的长辈就起到了“家族仲裁者”的作用.

考虑到“长辈”是一个比较宽泛的群体,本研究拟重点探讨公司实际控制人的父母在姻亲与血亲之间调节作用.本研究认为公司实际控制人父母的中立角色可以充当权威与公正体系结合的重要机制,能有效地缓解姻亲涉入所可能产生的代理问题.首先,公司实际控制人的父母在家族系统中拥有结构性权威.在中国传统的父系家庭中,遗传亲缘关系和世代文化因素在决定遗传亲属的血缘关系中起着重要作用[63].儒家的血缘思想体现在三纲五常的伦理规范中,讲究父(母)慈子孝,对孝道非常重视.因此,在华人家族企业中,公司实际控制人的“孝”也就体现在其对父母的遵从中.家长通常位于权威的顶点,家族主义所展现的价值之一就是家长权威价值[55].因此当血亲成员与姻亲成员发生冲突时,公司实际控制人的父母权威将具有协调的作用,协助公司实际控制人弥合血亲成员与姻亲成员间的分歧.

另外,公司实际控制人的父母的中立属性使得他们在家族企业治理中扮演公正角色.Li和Piezunka[16]在其研究中定义了家族成员中的中立第三方(the uniplex third position)情况,即一个行动者在某个领域与两个或以上具有多重关系的行动者相联系,他(她)所处的网络位置.以实际控制人的母亲作为分析对象,中立的母亲指母亲不参与公司治理,只在家庭领域与家族成员发生关联.倘若母亲既在家族系统内与其他家族成员共享血缘纽带,同时又在企业系统中与他们合作协同,那么她就属于涉足多重关系的行动者.在维护家族成员关系过程中,中立的第三方可以与具有多重关系的行动者建立信任度和独立关系[16].当母亲承担更多的家庭事务且对企业业务分歧保持中立的态度时,她被家族成员视为家庭中可信任的第三方.同样的逻辑也适合于公司实际控制人的父亲.这些相对中立的父辈在处理家族矛盾等事务时往往是从家族情感角度出发,根据是否对家庭和谐、家族事业长期稳定发展等有帮助来进行家族协调,其“动之以情、晓之以理”的公正立场将有助于缓解姻亲成员的代理问题.

基于上述分析,本研究提出以下假说:

假说2(中立人调解假说):中立的父辈将缓解姻亲涉入家族企业的代理成本.

2 研究设计

2.1 样本选择和数据来源

本研究以2008年—2016年中国沪深上市家族企业为样本,其中涉及到的家族企业相关特征及财务数据均来自CSMAR数据库.CSMAR数据库披露了所有家族成员的亲属关系特征,但鉴于这些信息在2016年后就未再更新公布,因此本研究的研究区间也是根据该数据库的起始时间而定的.参照Anderson和Reeb[64]、Ellul等[65]和贺小刚等[9]的做法,本研究对家族企业的界定如下:企业实际控制人属于某个家族,且其家族成员为上市公司或控股股东单位的股东之一或为董监高的成员之一(当家族成员只是控股股东单位等股东或董监高的成员时,控股股东单位的实际控制人需同时也为上市公司的实际控制人).本研究还对初始数据进行了以下处理:1)剔除金融类上市公司; 2)剔除被特殊处理ST与*ST的上市公司;3)剔除存在数据缺失的上市公司.在剔除上述样本之后,本研究最终获得涵盖1 437家上市家族企业共计4 107个公司的年份观测值.

2.2 变量说明

1)代理成本(AgencyCost).参考以往的文献[22, 66],本研究关注3个测量广义代理成本的指标,分别是用管理费用除以销售收入得到的衡量监督成本和代理人担保成本及过度在职消费的销售(收入)管理费用率;用营业收入除以总资产期末余额得到的衡量剩余损失的总资产周转率;以及用主营业务收入除以总资产期末余额得到衡量管理者的努力程度和代理能力的资产利用率.最后,借鉴Chatterjee和Hambrick[67]的做法,标准化3个指标(其中总资产周转率和资产利用率采用的是逆指标)后求和,得出了本研究对代理成本的综合测量指标.同时本研究也采用超额在职消费和上述3个衡量代理成本的指标分别进行了稳健性分析,得到了一致的结论.

2)姻亲涉入(Marriage).姻亲关系是以配偶为中介,本人与配偶的直系或旁系血亲之间的亲属关系.姻亲成员包括:a)配偶;b)配偶的血亲成员(比如配偶的父母、兄弟、姐妹、叔伯、姑舅等);c)配偶之血亲的配偶(比如配偶的婶婶、嫂嫂、姑父、舅母、姐夫、弟媳等).基于CSMAR数据库中家族企业人员与关系特征库信息,本研究手工匹配家族企业所有家族成员与实际控制人的亲缘关系,并在此基础上建立一个由实际控制人的婚姻关系而衍生的姻亲成员关系网,将所有的亲缘关系划分为姻亲与血亲两类.姻亲关系界定如下:若公司实际控制人为男性,则其妻子及妻方家族成员被视为姻亲;若公司实际控制人为女性,则其丈夫及夫方家族成员被视为姻亲.若存在多个实际控制人,则按照上市公司内最大持股比例判断最终公司实际控制人,据此可以判断出上市家族企业中所有家族成员的亲缘类别.若某家族企业该年度有姻亲成员在董监高任职,则用董监高任职的姻亲成员人数与董监高任职的家族成员人数比值度量的姻亲任职比例作为姻亲涉入的代理变量.同时本研究也采用姻亲是否在董监高任职的虚拟变量进行了稳健性分析,得到了一致的结论.

3)中立的父辈(NeutralParents).参考Li和Piezunka[16]对中立第三方的定义,本研究以公司实际控制人的中立的父辈为调节变量.所谓中立是指公司实际控制人的健在的父母与家族企业不存在任何直接关联的经济利益.本研究设定的判断依据是公司实际控制人的母亲和父亲既未持有上市公司和上市公司控股股东单位的股份,又未担任上市公司和上市公司控股股东单位的董监高等管理职位.根据CSMAR数据库中家族企业人员与关系特征库信息,若在公开的数据中亲属关系为实际控制人的父亲或母亲,且双方均未在上市公司和上市公司控股股东单位持股和董监高任职,则满足本研究对实际控制人的中立的父辈的设定.关于实际控制人父母是否在世,本研究采取人工的方法通过各种搜索引擎、公司介绍、新闻报道等公开资料进行核查,补充数据并删除了一些模糊样本.具体来说,若某家族企业该年度有实际控制人的健在的父辈既未持股又未在在董监高任职,则中立的父辈(NeutralParents)取值为1,否则为0.

4)控制变量.借鉴王明琳等[22]、许年行等[14]、Amore等[34]和Bird和Zellweger[15]等的做法,本研究选取以下控制变量:公司成立年龄(Age);公司规模(Asset),公司总资产的自然对数;财务杠杆(Lev),由于债务融资会产生固定利息费用,使用净利润、所得税费用与财务费用之和除以净利润与所得税费用之和得到;营业收入增长率(Growth),营业收入增加额除以上年营业收入总额;流动比率(Liquidity),流动资产除以流动负债;股权集中度(HHI),第一大股东持股比例的平方和;董事会规模(Board),董事会人员总数;外部董事比例(Outside),外部董事人数除以董事会人员总数;两权分离度(Deviation),控制权与所有权之间的差值;总资产净利润率(ROA),净利润除以总资产余额;公司实际控制人在董监高任职的虚拟变量(Contoffice);公司实际控制人性别(Contgender);公司实际控制人年龄(Contage);公司实际控制人海外背景(Contabroad);公司实际控制人是否为一代控制人(Contgener);参与上市家族企业治理的家族人员总数(FamilyNum),采用持股或在董监高任职的家族人员总数进行测量;家族成员持股比例(FamilyShare).此外,本研究还控制了年份(Year)与行业(Industry)固定效应.

2.3 模型设计

本研究构建如下模型检验姻亲涉入对代理成本的影响,其中式(1)为基础模型,式(2)和式(3)为调节模型,具体如下所示:

AgencyCostsi,t=α0+α1Marriagei,t-1+

α2Controlsi,t-1+εi,t

(1)

AgencyCostsi,t=β0+β1Moderatori,t-1+

β2Controlsi,t-1+∂i,t

(2)

AgencyCostsi,t=γ0+γ1Moderatori,t-1+

γ2Marriagei,t-1+γ3Moderatori,t-1×

Marriagei,t-1+γ4Controlsi,t-1+

μi,t

(3)

其中被解释变量AgencyCostsi,t为公司i在t年的代理成本;对于主要解释变量Marriagei,t-1,如果公司i在t-1年时有姻亲涉入则取值为1,否则为0;Moderatori,t-1为公司i在t-1年时影响姻亲涉入与代理成本的关系的调节变量;Controlsi,t-1为公司i在t-1年时的一组控制变量水平.本研究也在回归中加入年份和行业固定效应.为剔除极端异常值的干扰,本研究对相关连续变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理(winsorization).此外,为消除异方差的影响,本研究使用稳健标准误进行回归.

3 实证结果

3.1 变量描述统计与分析

3.1.1 全样本描述统计及相关性分析

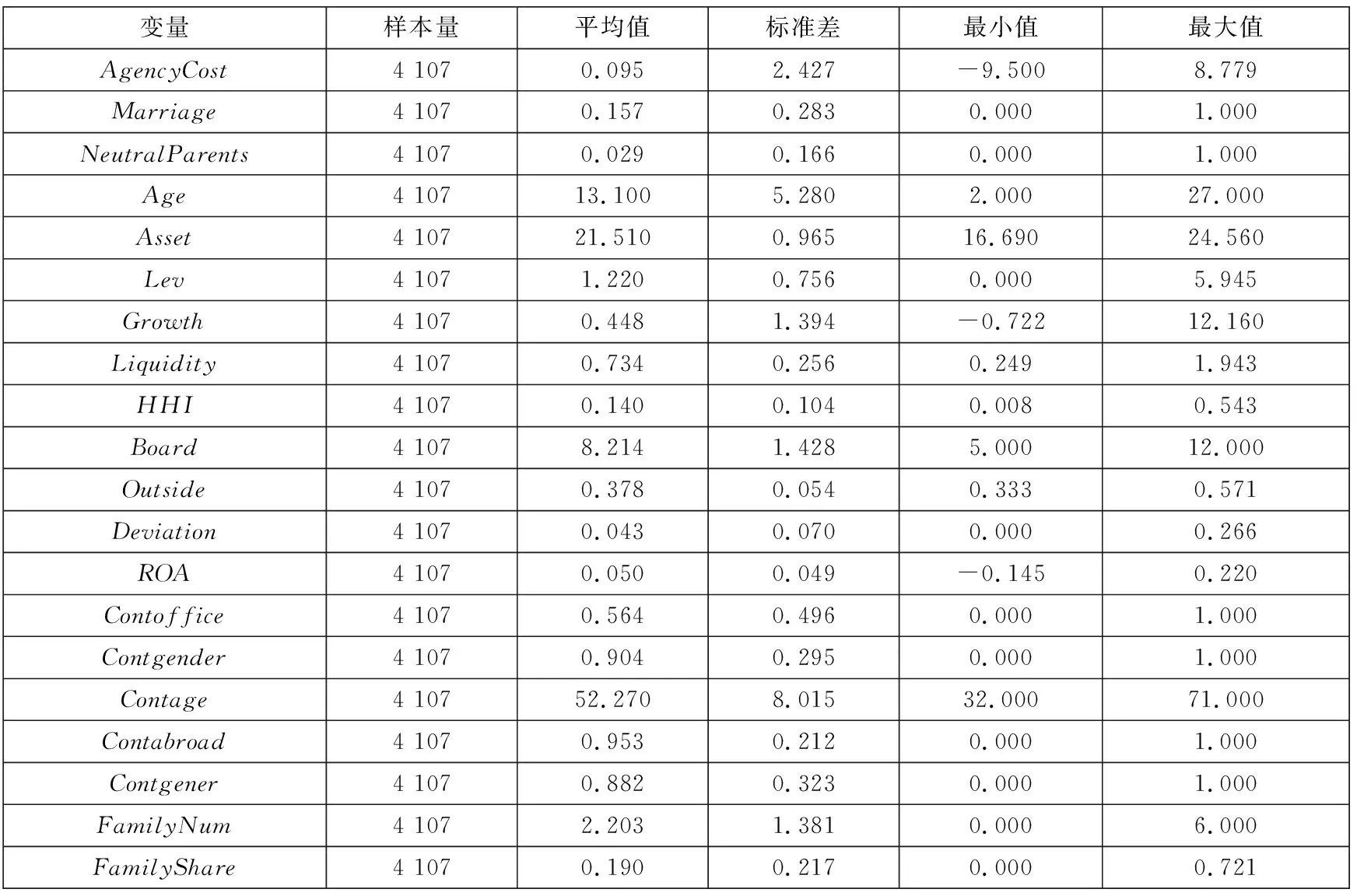

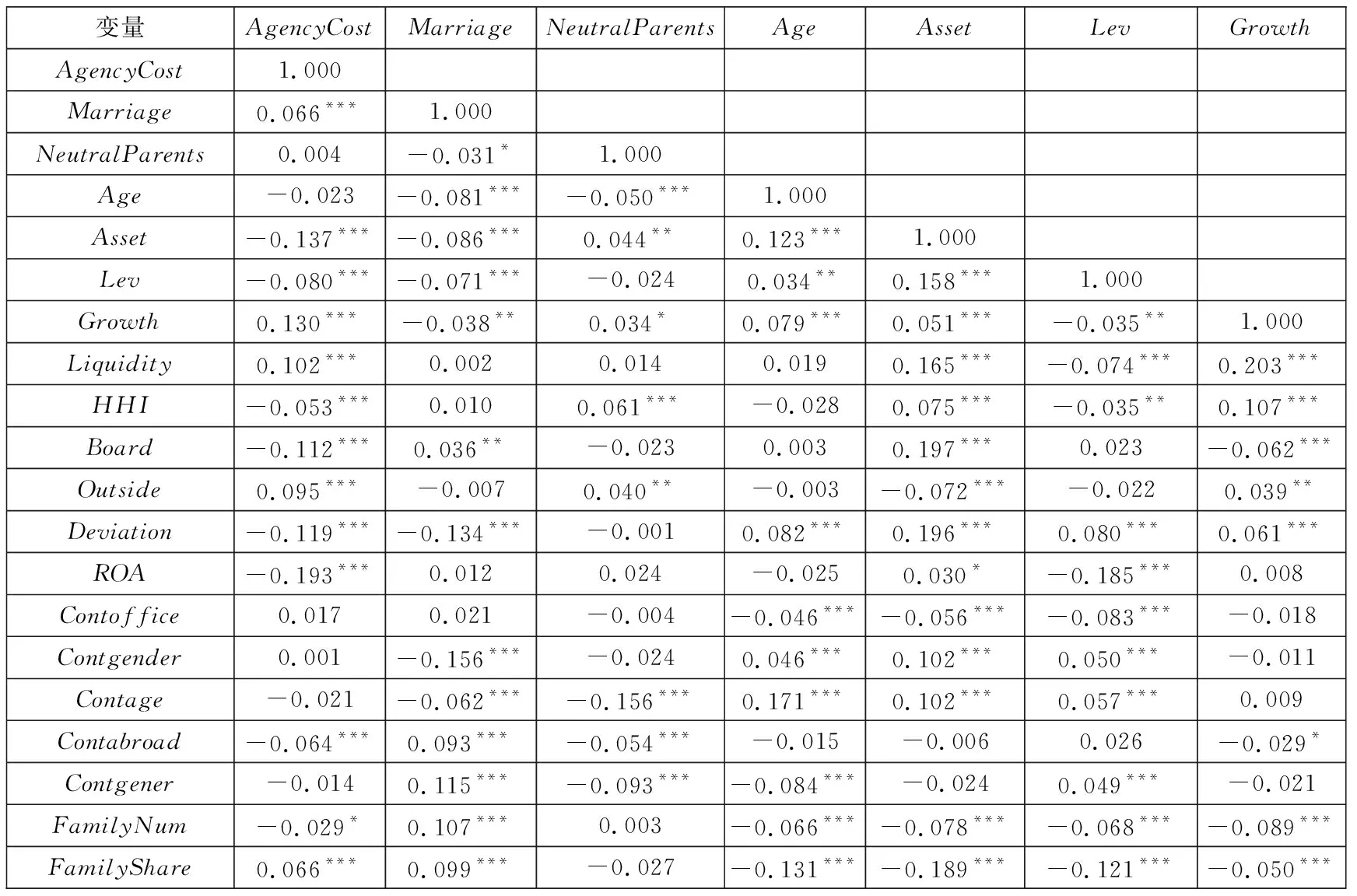

本部分为主要变量的描述统计及相关性分析(分别见表1和表2).其中AgencyCost是测度公司代理成本的综合指标,其最大值为8.779,最小值为-9.500,平均值为0.095,标准差为2.427,说明样本上市家族企业间的代理成本差异较大.Marriage是测度姻亲在董监高任职中的家族人数占比指标,其均值为0.157,表明样本中上市家族企业的姻亲成员在董监高任职比例平均为15.7%.其他控制变量详见表1.各主要变量相关性分析结果表明,Marriage与AgencyCost显著正相关,其余变量的相关系数基本小于0.3,说明模型未出现严重的多重共线性问题.为深入探讨姻亲涉入与代理成本之间的关系,后续将进行进一步的统计分析.

表1 全样本描述性统计Table 1 Descriptive analysis of the sample

表2 相关性分析Table 2 Correlation analysis of variables

3.1.2 姻亲与血亲涉入情况的描述统计

本部分为姻亲与血亲涉入情况的描述统计,表3的A栏和表3的B栏分别报告了全样本中和配偶在董监高任职的样本中,姻亲与血亲的董监高任职人数的描述统计.其中MarriageNum代表姻亲在董监高的任职人数、BloodNum代表姻亲在董监高的任职人数.结果显示,在全样本中,血亲在董监高的任职人数均大于姻亲相关指标,说明在样本上市家族企业中,血亲成员在公司治理中占据绝对优势.另外,公司实际控制人通过婚姻建立姻亲关系,因此公司实际控制人的配偶是姻亲关系中的重要分析对象.总体来说,当公司实际控制人的配偶在董监高任职时,姻亲在董监高任职人数均值更大,为1.150,说明配偶通过在董监高任职的方式参与公司治理对公司内部姻亲力量有相当的影响力.

表3 姻亲与血亲成员董监高任职人数的描述统计Table 3 Descriptive analysis of the number of directors, supervisors and senior managers of in-laws and blood relatives

3.2 基准回归:姻亲涉入与代理成本的关系检验

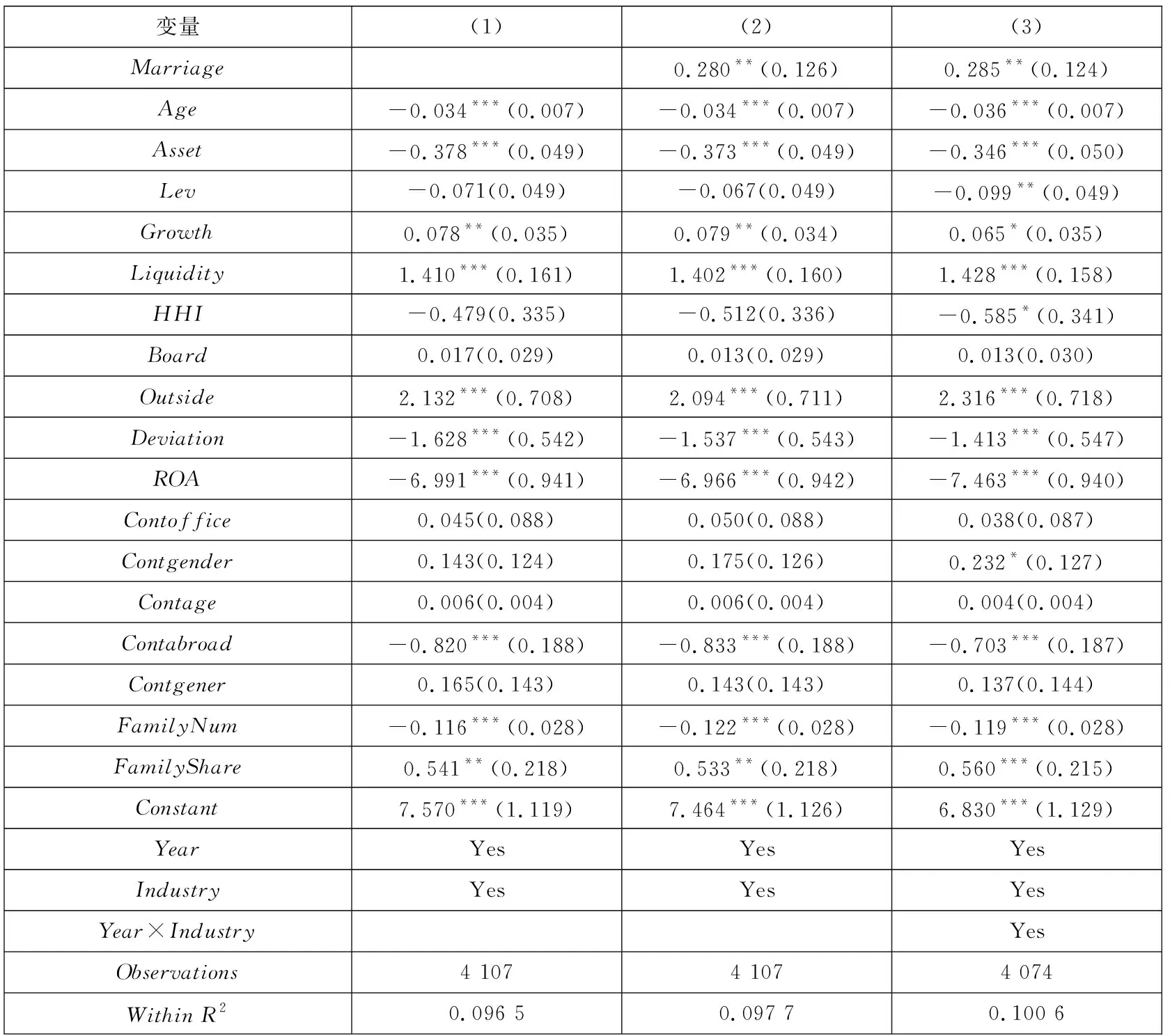

在进入回归分析前,本研究将所有进入模型的解释变量进行了滞后一期处理.表4报告了姻亲涉入对代理成本的影响.表4第(1)—(3)列分别是使用全部的控制变量、姻亲涉入Marriage以及额外控制了行业随时间的变化对代理成本AgencyCost进行回归的结果.从控制变量的结果来看,在公司特征中,Age、Asset、Deviation、ROA与AgencyCost呈显著的负相关关系,说明上市家族企业成立时间越长、规模越大、两权分离度越大、总资产净利润率越高,公司代理成本越低;Growth、Liquidity、Outside与AgencyCost呈显著的正相关关系,说明上市家族企业营业收入增长率越高、流动比例越大、外部董事比例越大,公司代理成本越高;另外,在实际控制人和家族特征中,Contabroad、FamilyNum与AgencyCost之间呈显著的负相关关系,说明与无海外背景的实际控制人相比,具有海外背景的公司实际控制人可以使公司的代理成本降低,参与上市家族企业治理的家族人员数越多,也可以使公司的代理成本降低;FamilyShare与AgencyCost之间呈显著的正相关关系,说明包括姻亲和血亲在内的所有家族成员持股比例越多,公司代理成本越高.其他控制变量不具有显著性.从本研究的主效应结果来看,表4列(2)中Marriage的系数为0.280,在5%水平上显著,说明姻亲在董监高中任职比例越大,公司代理成本越高;表4列(3)中Marriage的系数为0.285,在5%水平上显著,说明在控制了行业随时间的变化后,姻亲涉入董监高也会显著地提高公司的代理成本.总体而言,表4的基准回归结果表明,姻亲涉入会显著提高代理成本,并且此结果具有一定的稳健性,因此本研究的假设1成立.

表4 姻亲涉入与代理成本的检验结果Table 4 Effects of in-laws’ involvement on agency costs

3.3 内生性检验

3.3.1 工具变量法

在前文的统计处理中,本研究已将所有进入回归模型的解释变量进行了滞后一期处理以减少反向因果问题.进一步地,此部分采用工具变量法来降低潜在的遗漏变量偏误.借鉴Chahine和Goergen[68]和姜付秀等[69]的研究思路,本研究将地区婚姻状况(MaritalStatus)作为解释变量姻亲涉入(Marriage)的工具变量,该变量是根据实际控制人籍贯所在地每万人登记结婚件数与离婚办理件数的自然对数之差计算得到的.选择这一工具变量的原因在于:一方面,地区婚姻状况反映了人们对家族关系的态度,该数值越大,表明地区家庭关系越紧密.当家族关系越紧密时,家族凝聚力和相互信任度越强,姻亲涉入家族企业,在董监高中任职的可能性越高.另一方面,实际控制人籍贯地的婚姻状况也不会直接影响到上市家族企业的代理成本水平.因此,地区婚姻状况是一个比较合适的工具变量.

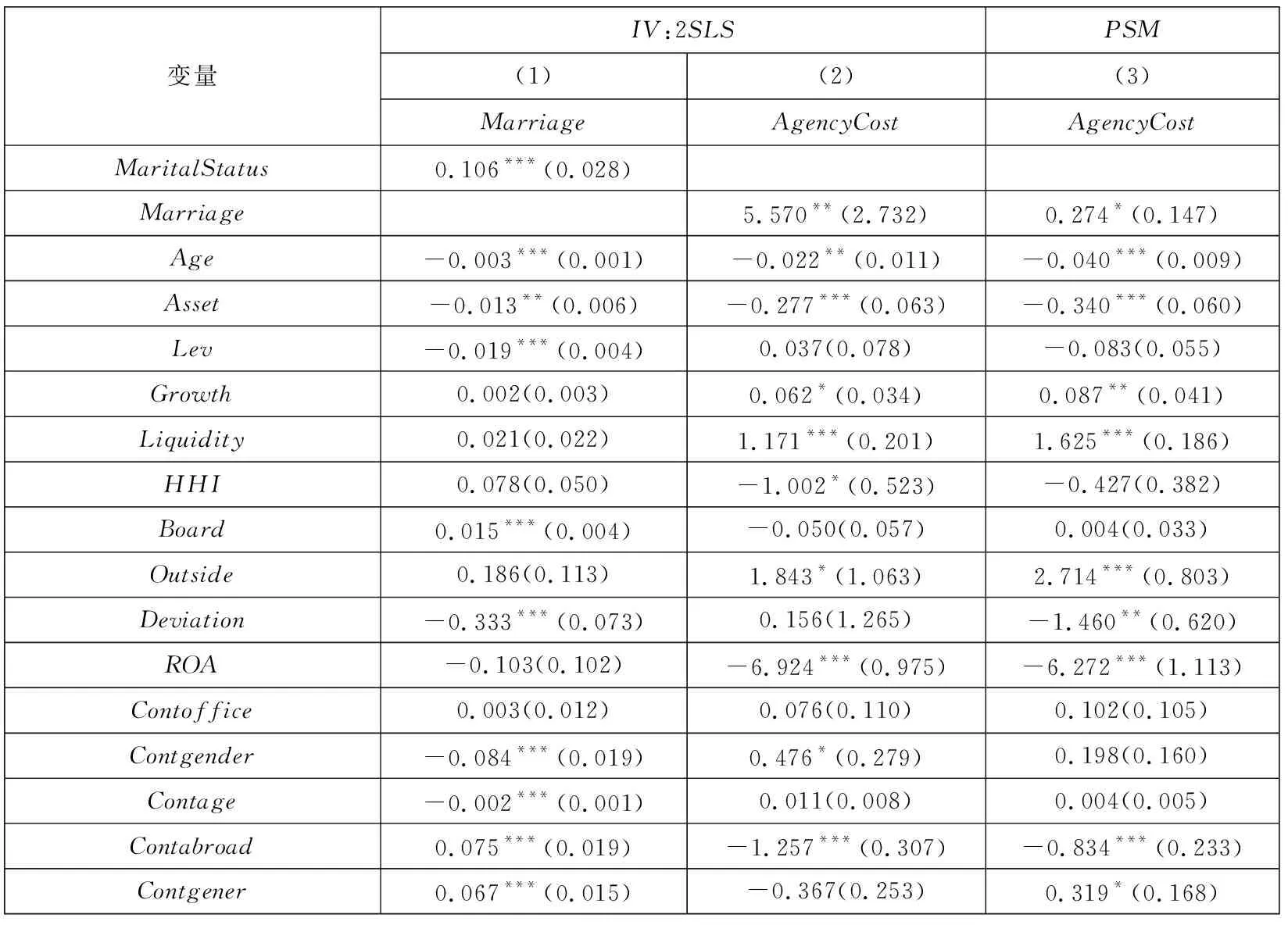

鉴于此,本研究根据《中国民政统计年鉴》整理了实际控制人籍贯所在地婚姻状况相关数据.由于该数据库仅披露了省级层面的战争数据,本研究也尽可能地添加了一些地区层面的控制变量以控制地区性工具变量中可能包含的其他影响研究结论的信息[23].具体增加了人均地区生产总值(GDP)、人口自然增长率(Population)、平均货币工资(Wage)、进出口总额(Foreign)、一般财政预算收支差(Budget)和入境旅游人数(Tourism)这些变量.表5报告了工具变量两阶段回归(two-stage least squares,2SLS)的结果.表5列(1)为第一阶段的回归结果,其中MaritalStatus的系数显著为正,即实际控制人籍贯地地区婚姻状况越好,家族关系越紧密,姻亲涉入Marriage越多,这与本研究的预期相符.在表5列(2)的第二阶段的回归中,Marriage工具变量估计结果依然显著,符号与基准回归一致.弱工具变量检验显示,第一阶段F值均大于10,符合经验法则,在一定程度上不存在弱工具变量的问题.工具变量的回归结果表明,在控制内生性问题后,姻亲涉入对代理成本仍具有显著的正向影响,进一步支持本研究的假设.

表5 姻亲涉入与代理成本:工具变量和倾向得分匹配回归结果Table 5 In-laws’involvement and agency costs: Instrumental variable and propensity score matching regression

3.3.2 倾向得分匹配法

本研究使用倾向得分匹配法(propensity score matching,PSM)解决可能存在的样本选择偏误问题.鉴于控制组与处理组的可比性,本研究将无姻亲参与治理的公司设置为控制组,姻亲参与治理的公司设置为处理组,使用PSM将姻亲参与治理企业与无姻亲参与治理治理企业进行逐年匹配,匹配后分别获得控制组与处理组样本共3 144个,将其合并重新进行回归,结果如表5列(3)所示.表5列(3)显示运用PSM方法对内生性问题进行控制后,姻亲涉入与代理成本的关系,其中列(1)Marriage的系数在10%的水平上显著为正,说明姻亲在董监高任职会使代理成本显著提高.综上,在使用倾向得分匹配法后,回归的结果仍然支持本研究假设.

3.4 异质性分析

3.4.1 配偶与血亲参与治理对企业代理成本的影响

公司实际控制人的配偶是姻亲成员与家族企业联系的桥梁,在家族治理中占据十分重要的位置,近年来有大量文献对配偶角色进行了研究[20, 23, 33].姻亲是借由公司实际控制人的配偶而形成的与公司实际控制人血亲相对立的群体,广义上讲配偶也是姻亲中的重要成员,但他(她)又与公司实际控制人存在法律上的婚姻关系而组建了新的家庭.如此,配偶是否也像其他姻亲成员一样地被视为血亲的外来人而存在代理问题?这是值得深入分析的重要问题.在本研究对公司实际控制人的姻亲与血亲涉入情况的描述统计,以及当公司实际控制人的配偶任职时姻亲与血亲涉入情况的描述统计中,发现在家族上市公司样本中,血亲成员在公司治理中占据绝对优势,且公司实际控制人的配偶参与公司治理对公司姻亲势力具有显著的影响.当公司实际控制人的配偶在董监高任职时,姻亲在董监高任职人数均值更大.

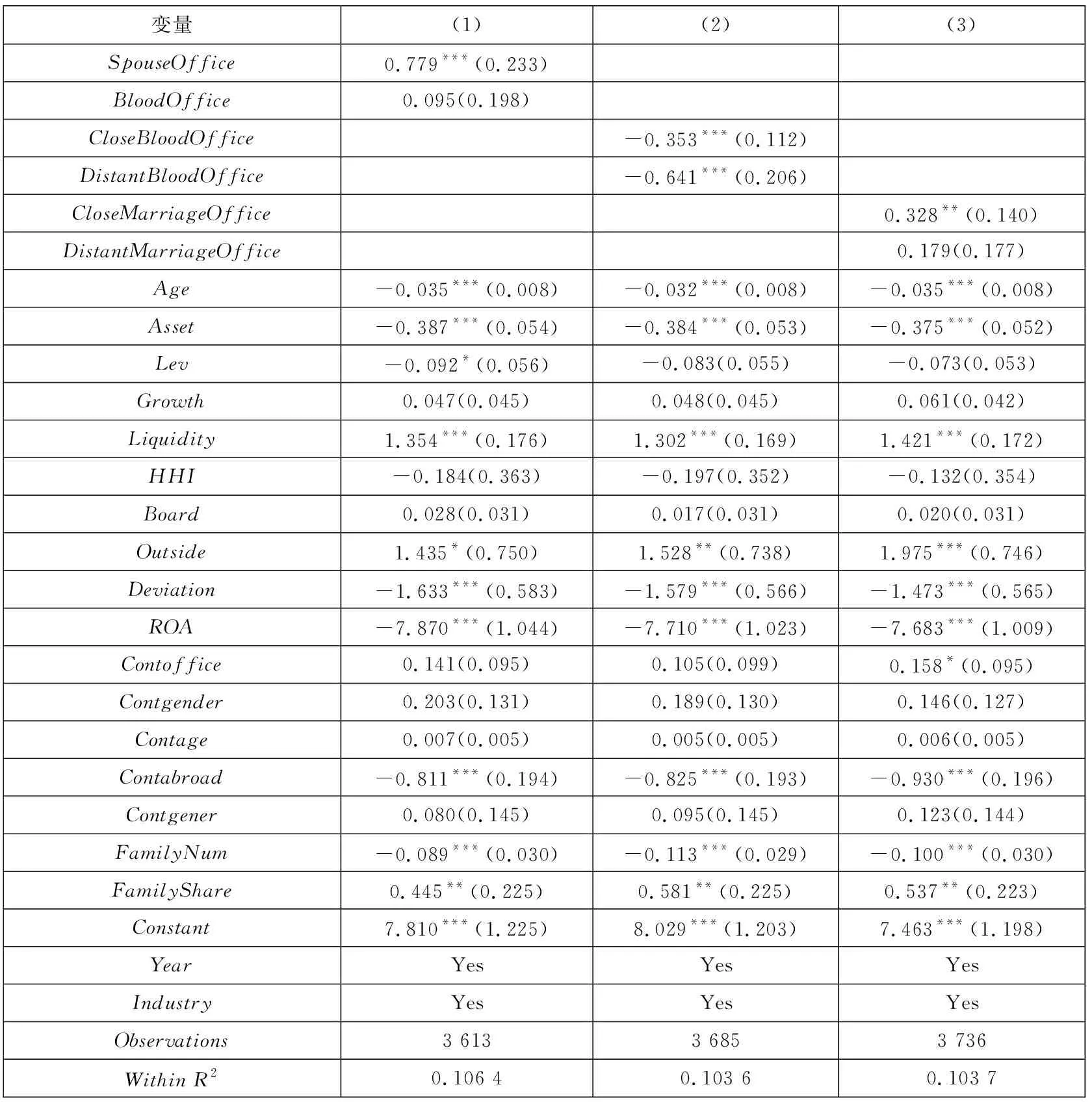

因此,本部分将前文中包含配偶关系的广义姻亲分解为不含配偶关系的狭义姻亲和配偶关系,同时为进一步检验血亲与姻亲成员涉入是否存在异质性,将家族成员任职划分为狭义姻亲任职、配偶任职及血亲任职三类,验证所可能产生的代理问题,及这些因素的相对影响强度.具体情况如表6列(1)所示.表6列(1)中的SpouseOffice是指配偶在董监高任职比例;BloodOffice是指血亲在董监高任职比例.以狭义姻亲在董监高任职比例作为基准组,SpouseOffice的系数为0.779,在1%的水平下显著;BloodOffice的系数为正但并不显著.结果说明与狭义姻亲通过在董监高任职参与公司治理相比,配偶在董监高任职会显著提高公司的代理成本,而血亲此类问题并不显著.结果表明即使是已经通过法律的婚姻关系而融入到血亲体系的妻子或丈夫,他们涉入企业也都将对家族企业产生代理问题,而相比之下实际控制人血亲方的涉入并不会带来代理成本的上升,这进一步支持了姻亲的代理人假说.

表6 配偶任职、血亲任职与亲缘关系远近和企业代理成本检验结果Table 6 Agency costs in spouses and blood relatives and in kinship with different distance

3.4.2 亲缘关系远近对家族企业代理成本的影响

在家族企业中,亲缘关系的远近差异不仅包括姻亲和血亲此基本的家族成员组合,远亲和近亲家族成员组合是更为直接的差异体现.基于社会学的研究成果,子女关系、配偶关系和兄弟姐妹关系对于一个人产生的影响更为深远,被划分为近亲[70].除此之外的远亲难以与近亲集团拥有一致的价值观念和利益诉求,因此近亲家族内部的冲突与代理成本最低,而远亲家族内部的矛盾与代理成本最为突出,这进一步导致了对不同家族成员类型的治理成本差异[9].依据亲属关系的远近,本研究进一步对家族企业内的姻亲和血亲家族成员进行分类.其中,“近血亲”包括实际控制人及其的父母、配偶、兄弟姐妹和子女,其他血亲关系则属于 “远血亲”;“近姻亲”包括实际控制人的配偶及其的父母、兄弟姐妹,其他姻亲关系则属于“远姻亲”.基于上述亲属关系的分类方法,本研究计算了近血亲在董监高任职比例(CloseBloodOffice)、远血亲在董监高持股比例(DistantBloodOffice)、近姻亲在董监高任职比例(CloseMarriageOffice)和远姻亲在董监高持股比例(DistantMarriageOffice)四类亲属关系在董监高的任职比例,考察不同远近程度的姻亲和血亲的分类是否会带来代理成本的差异.

具体回归结果如表6列(2)—(3)所示.由表6列(2)可知,CloseBloodOffice的系数为-0.353,在1%的水平下显著,DistantBloodOffice的系数为-0.641,在1%的水平下显著,但二者T检验结果并不显著(F=2.06,p>0.1),说明对于在董监高任职的血亲来说,远血亲和近血亲在董监高任职均能显著降低代理成本,但二者的作用不存在显著差异;CloseMarriageOffice的系数为0.328,在5%的水平下显著,DistantMarriageOffice的系数为正但不显著,说明对于在董监高任职的姻亲家族成员来说,近姻亲在董监高任职会产生较大的代理问题,远姻亲在董监高并不会造成显著的代理问题.

结果表明:第一,血亲参与公司治理能降低代理成本,而姻亲参与公司治理会提高代理成本;第二,对于血亲来说,无论是远血亲还是近血亲,通过在董监高任职对于缓和代理问题的作用是显著的.这可能是因为远血亲与近血亲距离核心权力更近,对于他们来说更有目标和动力来追求与控制家族更一致的利益,因而缓和了家族企业的代理成本;第三,对于姻亲来说,与远姻亲相比,近姻亲在董监高任职带来的代理问题是更显著的.这可能是因为,与远姻亲相比,近姻亲距离核心权力更近,对于他们来说更有资源和能力去攫取与控制家族不一致的利益,因而带来了较高的目标差异和代理问题.

3.5 中立的父辈的调节效应检验

本部分考察公司实际控制人的中立的父辈的调节效应.中立的父辈在本研究指既未持有上市公司和上市公司控股股东单位的股份,又未担任上市公司和上市公司控股股东单位的董监高等管理职位的公司实际控制人的母亲和父亲.中立意味着没有经济利益的联系,通过在业务和家庭之间划定界限,公司实际控制人的父母可以站在公立的立场上做出判断[16],从而弱化由姻亲涉入带来的代理问题.

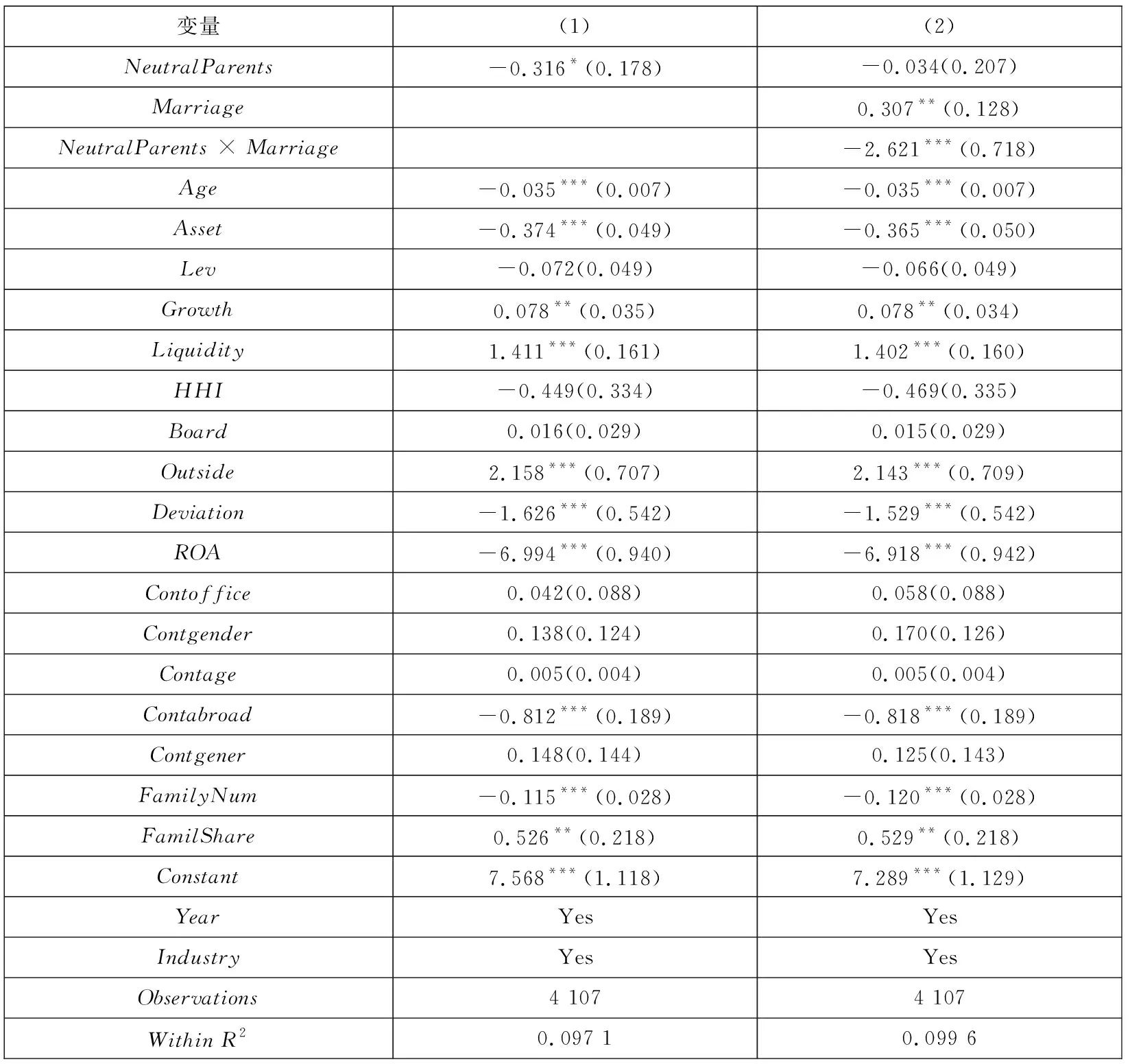

表7汇报了公司实际控制人的中立的父辈的调节效应分析结果.检验结果显示Marriage的系数均显著为正,与表4基准回归的结果一致.中立的父辈NeutralParents与Marriage的交乘项系数分别在1%的水平上显著为负,说明中立的父辈对姻亲涉入与代理成本的相关性产生显著的负向影响,与涉入家族企业的父辈相比,中立的父辈角色能弱化姻亲带来的代理问题.

表7 中立的公司实际控制人父辈的调节效应Table 7 The moderating effect of actual controller’s neutral elder generation

3.6 进一步分析

3.6.1 女性家庭地位对家族企业代理成本的影响(1)特别感谢南京师范大学赵媛教授和郝丽莎副教授慷慨提供本研究所需的地区贞节牌坊数据.

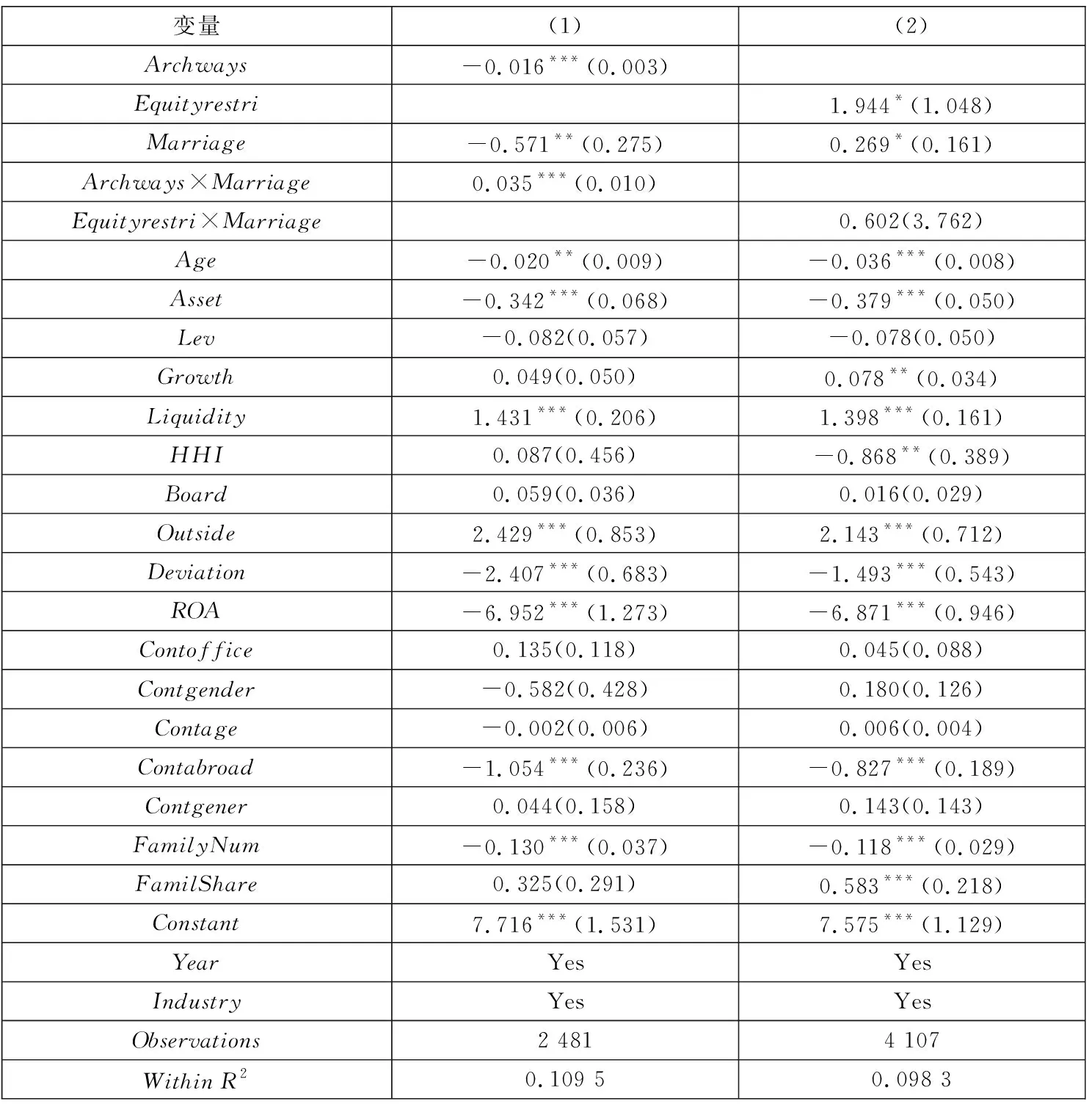

男尊女卑的家庭文化是影响家族系统内部权威配置的重要因素.女性对男性的依附导致涉入企业的女性姻亲成员更倾向于顺从男性血亲成员,同时女性姻亲成员也就越易受到排挤,越感知到自身无法融入到血亲的大家族中.所以在这种文化背景下,姻亲涉入将导致更为严重的代理问题.我国不同地方的女性家庭地位是存在差异的,衡量这种家庭地位一个重要因素是地区的贞洁牌坊数,它在一定程度上反应了地区女性思想的传统程度,地区贞节牌坊数越多,意味着该地区女性的思想越保守、越倾向于接受男尊女卑传统婚姻规则.鉴于贞节牌坊是针对女性设立的,而本研究样本中的姻亲成员可能是男性,因此本部分剔除公司实际控制人为女性的样本,引入变量上市家族企业实际控制人籍贯所在省级行政区的贞节牌坊数Archways进行了相关回归,回归结果如表8列(1)所示.由表8列(1)可知,Archways在1%的水平下显著为负,说明地区贞节牌坊数越多,代理成本越低.这可能是由于女性的家庭地位较低,女性自身更依附男性导致的,其一致的生活和经营目标可以减低公司的代理成本.Archways×Marriage的系数显著为正,说明所在地区贞节牌坊数越多,姻亲涉入对代理成本正向影响越强,家族企业内部的代理问题越显著.

表8 女性家庭地位、非家族股东制衡与代理成本Table 8 Female family status, non-family shareholder checks and balances, and agency costs

3.6.2 非家族股东制衡对家族企业代理成本的影响

非家族大股东的积极干预对于降低代理问题起到非常重要的作用,姻亲与血亲间的利益冲突问题也可通过股权制衡来抑制或缓解.本部分引入股权制衡度(Equityrestri)变量,它是通过计算家族企业内第2—5非家族大股东持股比例之和除以第1大股东持股比例所得的.结果如表8列(2)所示.由8列(2)可知Equityrestri的系数显著为正,说明非家族股东对家族控制人的权力制衡反而会提高代理成本.这可能是由于非家族股东与家族家族股东不一致的目标导致的.但具体来说Equityrestri×Marriage的系数并不显著,说明非家族股东制衡并未缓和姻亲涉入带来的代理成本问题.这可能是由于在家族控制的企业,非家族股东的作用确实比较有限.

3.7 稳健性检验(2)限于篇幅,此部分未示列相关控制变量的结果,若有需要,可向作者索取.

3.7.1 考虑替换重要变量的稳健性检验

第一,尽管本研究所采用的代理成本测量指标借鉴了前期学者的常见做法,但考虑到这些测量指标中的管理费用率或者资产周转率也存在无法完全捕捉家族企业代理成本的可能性,因此这里尝试借鉴翟胜宝等[71]、权小锋等[72]和Luo等[73]计算超额在职消费的方法,通过估计出在职消费中的残差来作为管理层超额在职消费的代理变量,再次进行检验.如表9,式(4)参考了上述学者的计算方法,对所有样本进行了分年度、分行业回归,回归的残差即为量化的超额在职消费的变量Unperk.

表9 考虑使用超额在职消费的稳健性检验Table 9 Robustness check by using excess in-service consumption

α7Meetingi,t+εi,t

(4)

其中下标i表示第i家公司,t表示年度,t-1表示上一年度;Perk为管理费用中扣除了董监高薪酬、计提的坏账准备、存货跌价准备以及当年的无形资产摊销额等明显不属于在职消费的项目后的金额等明显不属于在职消费项目后的金额;Asset为本年年末总资产;△Sale为本年主营业务收入的变动额;PPE为本年年末固定资产的净值;Inventory为本年年末存货总额;ZGXC为本年职工薪酬与职工福利费之和;Canhui为股东代表大会和临时股东代表大会参会人数加一的对数,该变量反映了参加股东代表大会和临时股东代表大会的人数;Meeting为七类会议次数加一的对数,七类会议包括董事会、股东大会、薪酬委员会会议、审计委员会会议、提名委员会会议、战略委员会会议、监事会会议.

将由上述公示计算得出的超额在职消费变量(Unperk)纳入本研究原模型中,得到回归结果如表9所示.结果表明,姻亲的代理人假设在5%水平上得到了支持.中立的父辈的调节检验未得到验证.

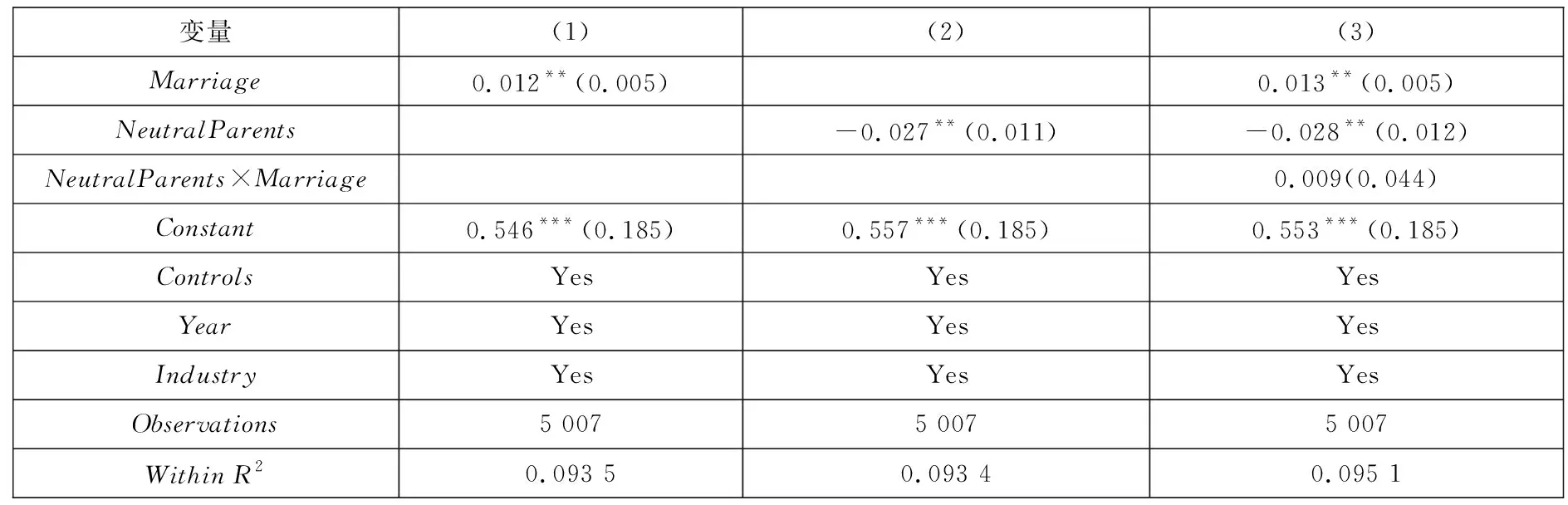

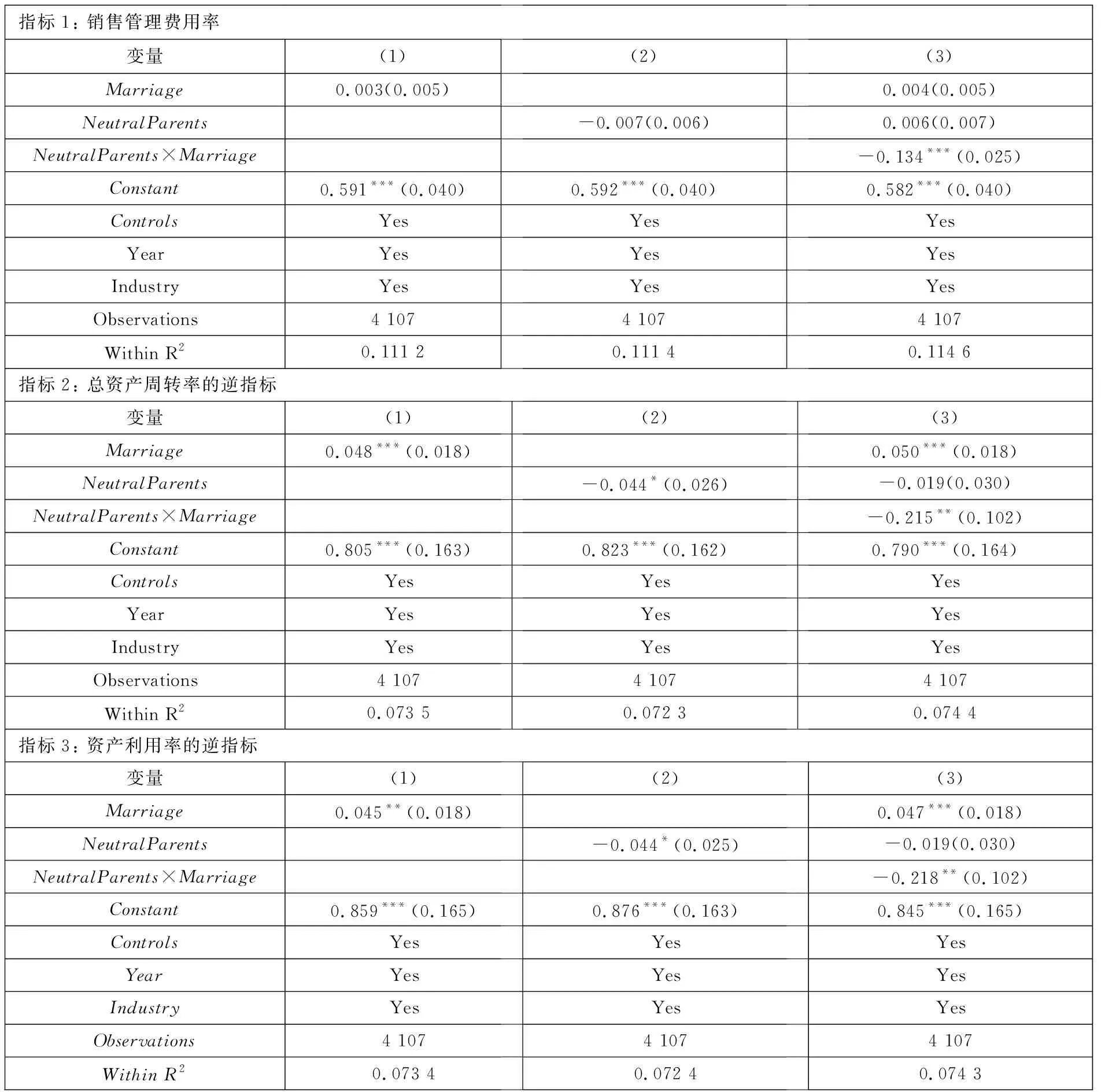

第二,检验代理成本测量指标中3个代理指标是否对姻亲涉入的代理问题造成影响.前文使用销售管理费用率、总资产周转率、资产利用率3个代理指标的综合测量指标作为被解释变量进行了分析,这里进一步检验这3个代理指标单独作为被解释变量的检验结果.回归结果如表下10所示,自变量姻亲涉入Marriage基本显著为正,中立的父辈NeutralParents与姻亲涉入Marriage的交互项均显著为负,结果仍支持本研究结论.

表10 考虑代理成本3个代理指标的稳健性检验Table 10 Robustness check by using three agency indicators of agency costs

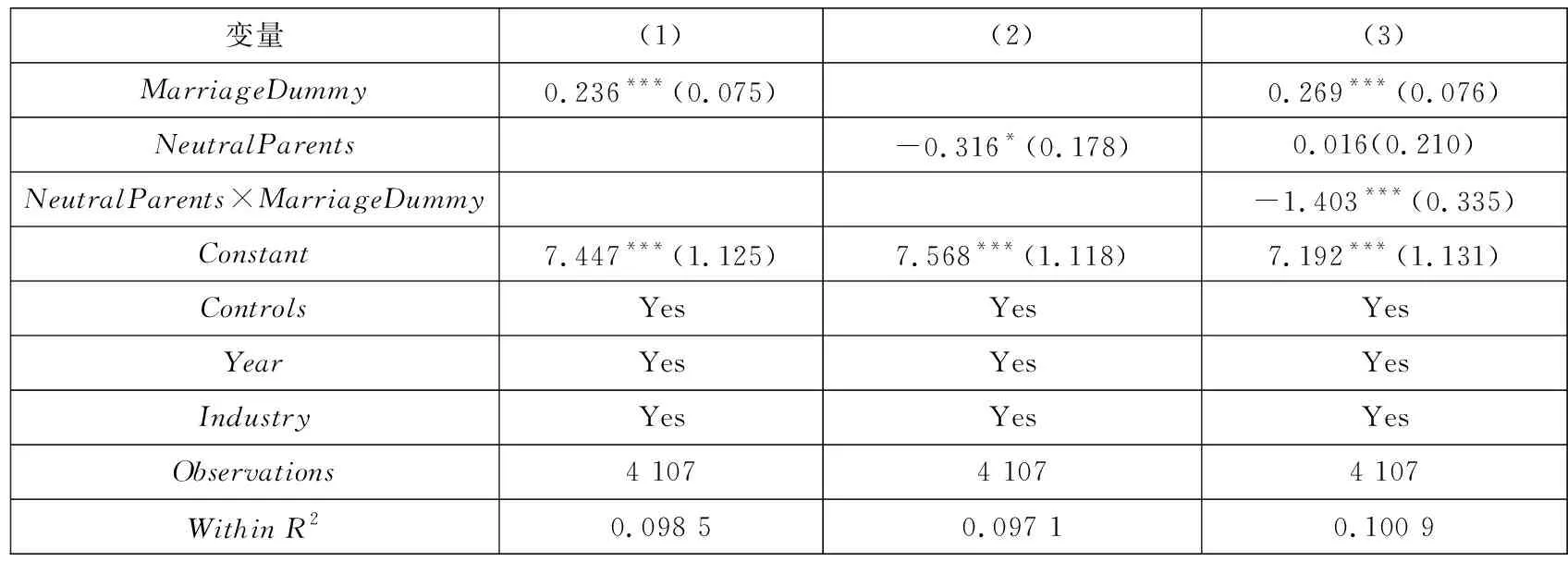

第三,检验姻亲在董监高任职的虚拟变量是否对姻亲涉入的代理问题造成影响.本研究使用姻亲涉入虚拟变量代替姻亲在董监高任职比例这一连续变量,再次姻亲是否对代理问题造成影响,回归结果如下表11所示.结果表明,姻亲涉入显著为正,说明与无姻亲在董监高任职的公司相比,存在姻亲成员在董监高任职的公司的代理问题更显著.此外,中立的父辈的检验也仍与前文结论一致,从而验证了本研究假设的可靠性.

表11 考虑使用姻亲在董监高任职的虚拟变量的稳健性检验Table 11 Robustness check by using dummy variable of in-laws’ involvement

2)考虑地区差异的稳健性检验

为检验地区差异对本研究实证结果稳健性的影响,从以下两个方面进行了稳健性检验:

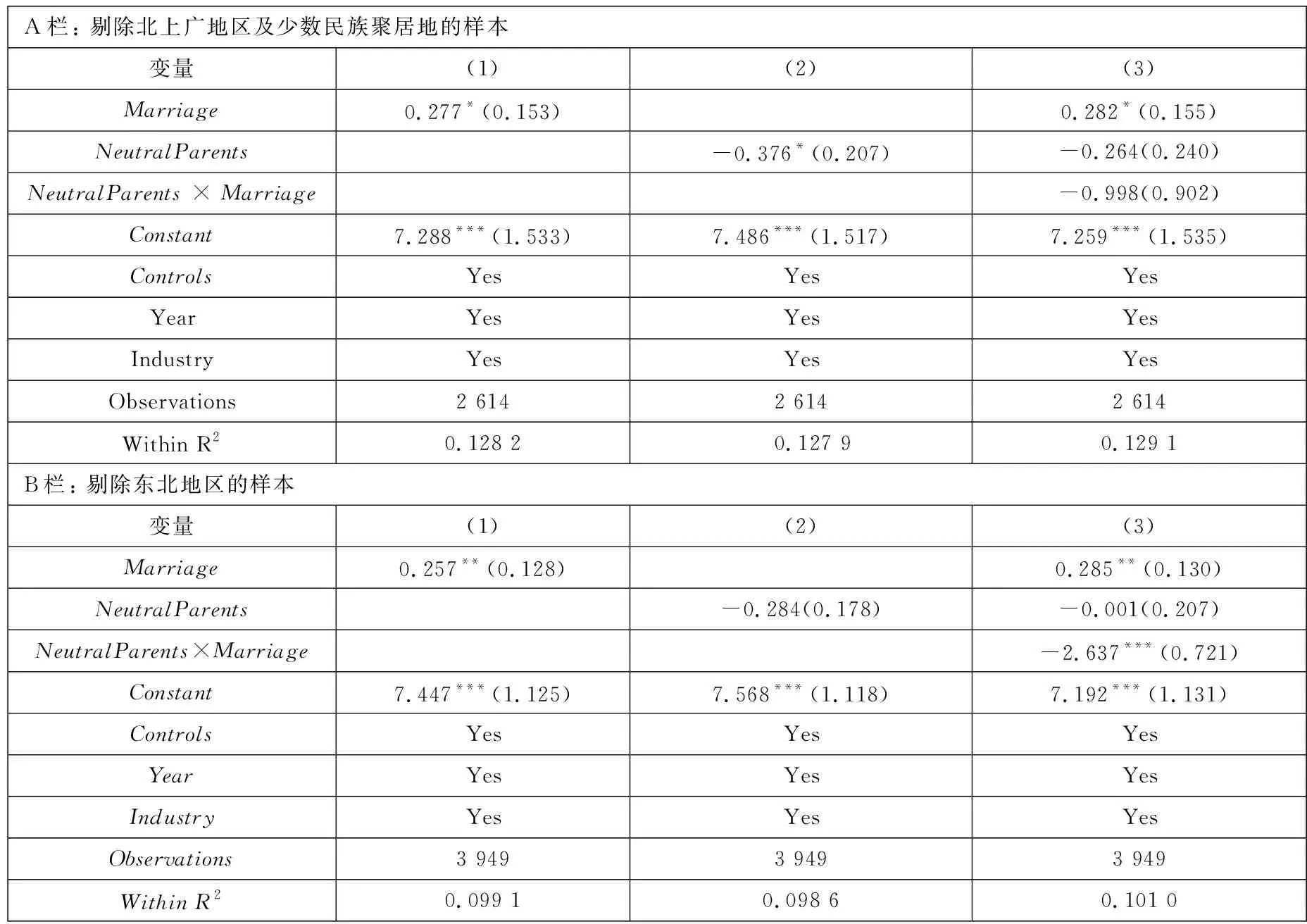

第一,检验地区文化差异是否对姻亲涉入的代理问题造成影响.本部分剔除北上广地区样本、少数民族聚居地的样本重新进行回归[74],由表12的A栏所示,可见在排除地区文化影响的差异后,姻亲涉入仍会使代理成本显著上升,但中立的父辈角色的弱化作用未得到验证.

表12 考虑地区差异的稳健性检验Table 12 Robustness check by considering regional differences

第二,检验在姻亲地位突出的东北地区姻亲涉入对家族代理问题造成的影响.与传统宗法为重的汉族社会不同,东北汉族社会普遍没有宗族组织,多姓与多宗亲群体混居,男女自由通婚成为可能.非宗族性使得东北地区的姻亲关系重于父系血亲[75],在这样的社会背景下,内外亲缘关系的差异将减弱.因此,本部分剔除东北地区的样本重新进行回归,由表12的B栏所示,可见姻亲涉入仍会使代理成本显著上升,且中立的父辈角色也可以弱化姻亲参与治理的代理问题的结果.

3)其他稳健性检验

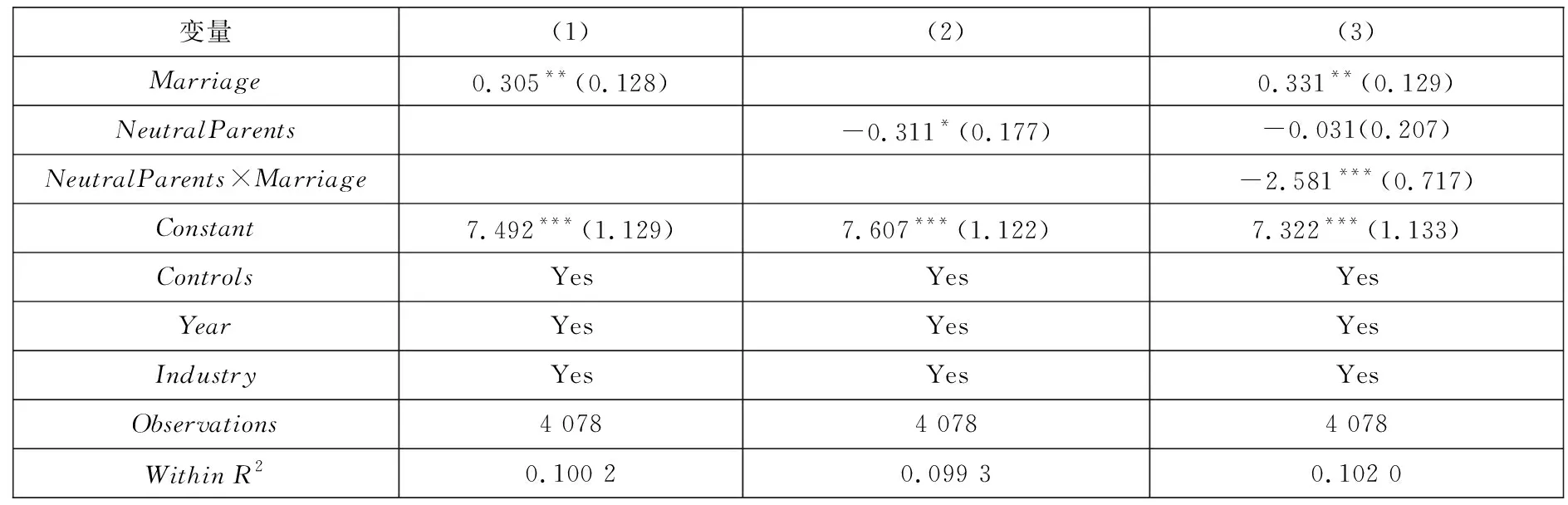

检验公司实际控制人婚变是否对姻亲涉入的代理问题造成影响.若公司实际控制人发生婚变,则由婚姻进入家族的姻亲关系将面临瓦解,违背了本研究的假设.参考杜朝运和阮章妍[76]对高管婚变的研究,本部分匹配出公司实际控制人发生婚变的多个案例,剔除该些样本.回归结果如表13所示.姻亲涉入仍会使代理成本显著上升,且中立的父辈角色也可以弱化姻亲参与治理的代理问题.

表13 考虑公司实际控制人婚变的稳健性检验Table 13 Robustness check by considering the divorce of the actual controller

4 结束语

在家族企业的治理过程中,姻亲涉入是否给企业带来代理成本以及受到何种家族系统的协调机制的制约是一个尚未检验的重要问题.本研究基于2008年—2016年中国沪深上市家族公司的数据,对家族企业的代理成本的关系进行了实证检验.本研究的研究结论具有以下理论意义和实践启示.

理论意义在于:1)根据组建来源将家族成员区分为姻亲与血亲,进一步丰富了对家族企业异质性的研究.通过分析姻亲与血亲的差异,本研究提出了姻亲代理人假说,探索了家族企业中姻亲涉入带来的竞争与冲突,丰富了家族治理的相关文献.2)拓展了家族治理中有关非正式机制的研究范围,揭示了权威与公正体系在家族治理中的作用.研究指出中立的父辈是制衡冲突与矛盾,解决姻亲代理成本的重要机制.这一视角在很大程度上拓展了现有家族成员内部的协调机制的研究成果.3)为理解家族企业治理的边界条件和制约机制提供了新的证据,在关注家族嵌入性的同时,考虑到女性家庭地位的影响和外部大股东的影响,将其引入姻亲涉入与代理成本的理论模型中,揭示了社会影响和非家族力量在家族嵌入公司治理中的作用,进一步丰富了社会嵌入理论和公司治理的相关主题研究成果.

本研究的研究结论对进一步理解与应对家族企业代理问题中的普遍性和特殊性具有较大的启示作用,具体体现在以下三个方面.

1)在家族企业创立与发展的过程中如何配置家族成员,这对于实践工作者而言是至关重要的治理问题.尽管本研究的结论验证了姻亲代理人假说,而姻亲涉入的管家假设并未得到验证,但不可否认的是,在创业初期由姻亲带来的创业资金与劳动力使家族创业成为可能,如此如何在代理成本与资本供给之间作出权衡、采用何种姻亲与血亲成员的组合结构、姻亲与血亲成员通过何种方式与途径参与公司治理,对这些问题的思考在弱化家族代理问题上具有重要的现实意义.

2)从本研究的研究结果来看,姻亲关系可以作为识别家族企业代理问题的重要信号之一.中国的宗族关系文化对企业治理有着深远的影响,而作为现代企业制度与血缘文化结合的家族企业更是在这样的土壤中成熟发展.政府、企业与投资者等利益相关者要评价家族企业的代理问题就离不开这样的文化背景,姻亲关系为评估公司治理水平提供了软文化层面的依据.另外,中国家文化传承的物理载体在家族企业治理中的负面影响不可忽略,在呼吁传承、弘扬家文化的同时也要注重现代商业文明逻辑的建设,应注重契约精神,防止血亲情理的文化的消极作用.

3)建立缓解家族冲突与矛盾的治理机制至关重要.家族成员之间的冲突与代理问题是非常普遍的现象,如何缓解这些问题是关键.本研究的研究表明,家族成员的代理问题可通过权威与公正的中立体系缓解.所以在管理实践中,家族成员内部的沟通机制十分重要,家族成员的权威与公正体系的作用不可忽视.另外,完善家族公司内部制衡机制也至关重要.本研究检验了公司内部的非家族股东对家族股权的制衡机制,虽未能有效地缓解姻亲涉入引发的代理问题,但在家族企业发展到多层次的家族成员涉入企业时,可考虑如何在持股方面进一步发挥非家族大股东的制衡作用,进而缓解家族成员内部的代理问题.

当然,本研究也存在一定的局限性.首先,尽管本研究从社会嵌入理论视角比较了家族企业中姻亲家族成员与血亲家族成员的区别,并提出了姻亲代理人假说,但家族企业的社会网络并不限于家族内部.在数据可得的情况下,未来的研究可以进一步比较姻亲网络与家族企业其他社会网络的作用区别,如行业网络、商会网络、教育网络等等,进一步挖掘姻亲在其他环境和背景下的治理作用.其次,虽然本研究从血亲成员与姻亲成员的分类组合出发,已经在很大程度上丰富了现有泛家族概念的内涵,但基于何种理论及如何测量家族结构及家族亲缘关系距离,以及家族成员的边界在哪里等核心问题,仍然有待未来学者做进一步分析.特别是,在家族结构及家族亲缘关系距离的理论构建及测量方法上,仍然有待探索.家族治理是一个比较成熟的理论框架,但关于其内涵是什么,尤其是如何测量仍旧值得学者深入思考.这些问题的解决将有助于深入理解家族企业的治理机制、决策过程与成长路径.