李约瑟之谜再思考: 儒家抑制创新了么?①

古志辉 , 曹廷求 , 郝项超

(1. 南开大学中国公司治理研究院, 天津 300071; 2. 山东大学经济学院, 济南 250100; 3. 南开大学经济学院, 天津 300071)

0 引 言

Weber认为儒家思想是中国人集体主义观念的重要来源,其主旨在于被动地适应世界,因此在技术竞争方面可能会落败于西方发达国家[1].Needham对中国古代科学技术的进展进行了详尽的分析,并将中国科学技术在十六世纪之后落后于西方归因于儒家思想和科举制度[2].Needham认为儒家从本质上表现为一种保守的伦理观,由于过度关注人文主义而抑制了科学技术的发展[2].平民阶层如果想成为政府官员必须熟悉儒家典籍,并通过科举考试.科举制度不仅抑制了商人的逐利行为,而且由于轻视工匠的地位导致技术难以改良[3].

不过,Weber和Needham的研究结论面临以下几个方面的质疑.首先,先秦儒家不崇拜超自然力量,秉承“敬鬼神而远之”的信念,并努力通过“格物致知”认知客观规律[4],经张衡和王充等学者的完善,逐渐形成了“实事求是”的治学风格[5].其次,儒家既包括“尊德性”的伦理观,也包括“道问学”的认识论.对“道”的认识需要通过观察“器”的“形迹”获得,因此朱熹认为“有道须有器,有器须有道”[6].在“道”的层次儒家的原则是“苟日新,日日新,又日新”,在“器”方面则要求“器非求旧,惟新”[4].与“工欲善其事,必先利其器”结合起来理解,儒家认为生产实践过程中寻找新的工具或技术提高生产效率是合理的.最后,科举考试内容不仅包括《四书五经》,还要求考生借鉴“经史互参”的方法写作“策论”.Elman发现“策论”考试要求考生必须熟悉历史、地理和财政等方面的知识,并努力找到提高管理效率的方法[7].

由于缺乏经验证据,很难直观判断儒家对技术创新的影响.不过,近年来不少学者尝试着将儒家思想与实证科学结合起来,检验儒家传统对个人行为和经济绩效的影响[8,9].于是,本文参考相关学者的研究方法[10-12],以《大清一统志》和《清朝进士题名录》等典籍为主要数据来源[13,14],验证儒家传统对企业技术创新绩效的影响,为寻找该问题的答案提供新的视角.考虑到上市公司受到更严格的监管,其披露的技术创新数据更为可靠,因此本文以2007年—2017年3 425家A股上市公司共计23 048个年度的企业样本为数据来源,重点研究了儒家文化对企业创新绩效的影响.在实证研究过程中,本文选择专利申请数量作为创新绩效的代理变量[15-17],用儒家学校和清代进士数量度量儒家传统的影响,回归结果显示儒家文化可以显著地提升上市公司的创新绩效.其次,作者从董事会教育水平和高管股权激励两个角度对儒家与技术创新的关系进行了进一步的分析,结果表明儒家重视教育,并尊重个体的经济理性,从而间接提升了创新绩效.最后,本文从“高水平陷阱”、科举制度和历史地理等因素出发,对儒家文化如何影响技术创新进行了分析和讨论,结果表明儒家文化并非上市公司技术创新掉入“高水平陷阱”的原因,科举锦标赛存在“赢者诅咒”现象等.

本文对儒家与技术创新的关系进行了探索性研究,边际贡献主要集中在以下几个方面.首先,本文试图回答“儒家文化在创新型国家建设中的作用与贡献”这个重要问题.论文通过收集历史典籍中的相关数据,运用实证科学的基本方法对儒家文化与创新绩效的关系进行研究,明确了儒家文化对于技术创新的贡献和价值.因此,弘扬和传承中华传统文化可以从微观层面提升企业技术创新能力,从而促进经济持续健康发展[18].其次,儒家思想既包括“尊德性”的伦理观念,也包含尊重个体经济理性等经济思想.不少学者将研究重点放在了儒家伦理方面,对儒家经济管理思想的重要性认识不足.本文的实证研究有助于学术同行重新认识儒家经济管理思想,并从文化情境等非正式制度视角探索技术创新的影响因素[19, 20].最后,中国经济转型过程中“传统与现代”之间的关系是理论界关注的重要问题,本文的研究结论有助于不同背景的学者重新认识儒家思想的生命力,从而为构建具有中国特色的企业管理理论提供文献支持[21].

1 理论基础与研究假设

1.1 文献综述

文化既包含信息的处理规则,也包括一系列价值观念和行为规范[22],为技术创新提供必要的资源[23].因此,文化会影响技术创新已经成为学术界的共识.

Weber发现新教培养了教徒的人格,排除了上帝和新教徒之间的中介物,使其与上帝直接联系,促进了新教徒个人尊严的觉醒和个人意识的形成,最终形成了以个人主义为主体的思维方式[24].于是,新教徒形成了新的职业观,根据其禀赋和偏好自由地进行职业选择,同时节制欲望有助于资本形成和财富积累.在经济利益的驱动下,个体追求提高收入或降低成本的生产方式,因此可以将追求新技术以提高利润水平看作是新教伦理的产物.相反,Weber认为儒家不重视社会分工和生产实践中的技能,“道德以同俗”的文化环境更容易形成集体主义导向的价值观念,从而抑制了个体的自由选择,而且在技术创新方面缺乏足够的经济激励,最终只能被动地适应世界[1].此后,不少学者从个人主义与集体主义维度出发研究文化与技术创新的关系,获得了一系列富有启发的研究结论.Morris等发现个人主义降低了个体之间合作的可能性,导致团队成员之间合作效率下降,而集体主义很容易诱发搭便车问题,实证结果表明个人主义与技术创新之间存在倒U型关系,因此极端的个人主义或集体主义不利于提升创新绩效[25].Erez和Nouri研究发现个人主义和集体主义都有可能促进技术创新,但管理过程和创新导向不尽相同[26].Gorodnichenko和Roland认为个人主义文化氛围更容易为技术创新提供超额回报,从而提升技术创新的绩效[27].上述研究结果说明,仅从跨文化比较的视角研究个人主义与技术创新的关系,并不能获得逻辑一致的结论.

Needham将研究聚焦于中国古代科技史,认为儒家文化是抑制技术创新的重要因素,主要原因来自于以下几个方面[2, 3].首先,Needham将儒家伦理看作生活在古代中国个体所必须遵循的社会规范,对先秦儒学典籍进行了分析,发现其保守主义立场会抑制技术创新[2].其次,Needham注意到了宋代儒学的转向,详细介绍了“北宋五子”在哲学方面的成就,认为张载和朱熹等学者的哲学研究具有科学性,为当时的科技进步奠定了基础,并且通过东西方文化交流启发了欧洲学者如莱布尼兹等的研究[2].儒学教育与科举制密切相关,个体更容易通过科举获得超额收益[3].于是,大量的优秀人才因“金榜题名”的示范效应而进入科场,从而间接抑制技术创新.

但从汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”到辛亥革命,儒家思想一直是中国社会的主流意识形态.而且,从公元前1世纪到15世纪中国在科技领域一直领先西方.金观涛等对中西方科技发展史进行了比较研究[28],获得了如下结论: 1)在公元前四世纪左右,中西方科技水平接近; 2)在公元前一世纪左右,西方科技发展呈下降趋势,中国科技发展平缓上升; 3)在公元四世纪左右,西方科技发展止跌回稳,中国科技发展水平仍然平缓上升; 4)公元十二到十五世纪,西方科技上升速度明显增加,但仍未超越中国; 5)从十六世纪到十九世纪,西方发生了科学技术革命,并开始在科学理论和技术等领域全面超越中国.因此,如果儒家抑制技术创新的论断成立,那么无法解释中国科技曾领先西方1 600年这样的客观事实.

其次,在儒家思想复兴的同时,宋代也涌现出一系令人瞩目科技成果.洪焕椿对宋代的科技成就进行了总结[29],主要包括以下几个方面: 1)在数学领域,发现了二项式定理中系数计算的基本规律,并探索出了二次方程的求根方法; 2)在化学领域,探索出了用铁置换铜的方法; 3)在建筑学领域,对建筑流程和工艺进行了总结; 4)在医学和解剖学领域,对不同类型的创伤及其导致的死亡进行归纳总结,为医疗急救和法医勘验提供了文献支持; 5)发明了一系列的实用技术,例如活字印刷术和水车等.延续文献Needham[2, 3]的逻辑,假设儒家抑制了古代中国的技术创新,那么在儒家思想复兴可能导致宋朝的科技发展停滞不前.不过,历史典籍的记载与上述逻辑推论截然相反.而且,Needham认为朱熹的哲学启发了莱布尼兹的创造性工作,在中国科学史中具有重要的地位[3].朱熹的思想可以启发万里之外莱布尼兹的研究,却抑制了中国本土的技术创新,这也是另一个逻辑悖论.最后,Needham认为学习儒家典籍和参与科举考试与从事科学研究是冲突的[2, 3].清代学者阮元根据历史典籍编撰了《畴人传》,该书记录了中国古代从事数学和天文学等领域研究的学者[5].作者根据《畴人传》对从汉朝到清朝的科学家简历进行了初步整理.通过表1不难发现中国古代科学家简历具有如下特征: 1)从汉朝到清朝具有儒家教育背景的科学家占总人数的50%以上; 2)从隋朝设科取士以来,科举出身的知识份子从事科学研究的占比呈现出上升趋势; 3)科举考试与个体从事科学研究并不矛盾,例如中国古代的著名科学家沈括、徐光启和戴震等曾获得“进士”头衔.Elman对1550年—1900年中国科技发展史研究表明,从16世纪开始儒家学者表现出了对科学研究的志趣[30].因此,将中国十六世纪之后科技发展落后的原因归咎于儒家思想或科举制度并不合理.通过对历史典籍和相关研究成果的简要介绍可知,史学文献侧重于总结长周期历史进程中的规律,基于特定的参照系展开研究.文化中的价值观会影响个体的选择,于是Weber和Needham不约而同地以伦理为出发点展开探索[1, 2].然后,在可观察的时间范围内对中国和欧洲的科技发展进行比较,从而获得儒家伦理抑制技术创新的结论.不过,儒家思想对中国人行为的影响具有长期性和稳定性等特征,属于影响企业决策的非正式制度[31].如果将中国科技落后归咎于这种稳定性的结构,无法解释中国古代的科技成就,因此他们的研究结论和事实不完全一致.

在经济学和管理学领域,跨文化比较仍是研究上述问题的主流范式.在研究过程中,不少学者将文化定义为管理决策需要遵循的“心智程序”[32],核心在于解释不同国家(或地区)文化差异对技术创新的影响.不过,在近两千年的历史进程中儒家最重要的特征是通过教育传承价值观念并改善个体行为[33].Hofstede从个人主义等维度出发度量文化[32],可能忽视了儒家通过教育实现代际传承和文化再生等关键因素.其次,中国文化与技术创新的影响已经逐步获得了国内外学者的关注,不少学者对儒家伦理如何影响技术创新关系进行的探索性研究[34].但是,儒家既包括“尊德性”的伦理规范,也包括以“格物致知”和“道问学”为核心的哲学观念和认知方法.如果仅从伦理视角认知儒家与技术创新的关系,获得的结论可能会以偏概全.最后,在科举制度取消之后,在竞争激烈的考试中胜出仍是个体获得学习和就业机会的重要途径.不过,科举制的历史遗产如何影响技术创新没有获得足够的重视.

综上所述,尽管以Weber和Needham认为儒家会抑制技术创新[1,2],但他们的结论与事实之间存在着比较大的偏差.而且,儒学教育和科举制如何影响技术创新已经获得了一些学者的关注,但运用公开数据进行实证研究的文献尚不多见.下面本文将根据儒家典籍和历史文献等分析儒家传统对当代中国企业创新的影响,并提炼出研究假设.

1.2 制度背景与研究假设

促进技术创新的社会经济条件主要包括教育投入、对待自然界的客观态度和经济激励等因素.在儒家思想传承和发展的过程中,逐渐形成了重视教育和尊重个体经济理性等传统,有可能提升创新绩效,下面予以简要分析.

首先,较高的教育水平和识字率是技术创新的必要条件[35].众所周知,儒家崇尚教育,并注重培养个体的学习能力.《论语》是学习儒家思想的核心典籍[4],记载了孔子及其弟子言行,其开篇便是“学而”章句,并要求个体虚心向他人学习知识和技能.孔子的教育理念是“有教无类”,可以通俗地理解为每个人都有受教育的权利.受儒家教育理念的影响,古代政府也非常重视教育普及工作.根据《汉书.董仲舒列传》的记载,在汉武帝“推明孔氏,抑黜百家”之后,便令“天下郡国皆立学校官”普及儒学教育.此后,教育普及逐渐制度化规范化,经历朝政府和众多知识份子的努力,教育普及获得了丰硕的成果.根据《明儒学案》的记载,江南地区一些从事体力工作的劳动者如樵夫朱恕和陶匠韩乐吾等也开始与儒家知识份子一道讨论学术问题[36].李伯重认为教育普及提高了居民的识字率[37],冯晨等研究表明儒家文化对人力资本的培育和积累起到了至关重要的作用[31].

其次,儒家承认个体具有经济理性,并且认为在“道义”的范围内追求财富具有伦理正当性.在《论语.里仁》中,孔子说“富与贵,是人之所欲也;不以其道得之,不处也”[4].通俗地理解,孔子认为经济生活中的个人偏好更高的财富水平,对应着微观经济学中提升自身效用水平的决策模式.此后,不少学者从经济理性出发研究儒家思想,逐步形成了以叶适为代表的功利主义学派.在评价董仲舒 “正其道不谋其利,修其理不急其功”时,叶适认为“既无功利,则道义者乃无用之虚语尔”[38].也就是说功利原则是个人行事遵循道义的必要条件,如果不考虑经济理性只强调“道义”,“道义”就会失去实践价值而面临“行者不能至”的局面.尽管叶适出生晚于朱熹和陆九渊,但他的学术主张也被广泛接受,最终与朱陆呈鼎足之势.此后,不少学者对儒家的“义利之辨”进行了探索,具有代表性的学者如戴震推翻了程朱理学“存天理,灭人欲”的论断,并提出了“理存乎欲”的学术观点[39].由此可见,儒家文化与经济激励并不矛盾.而且,对管理层的经济激励可以防止逆向选择和道德风险,有利于提升企业创新绩效[40].

科举制是儒家文化传播和普及的重要途经[33],不仅要求士子熟悉儒家典籍中的伦理价值观,而且要求考生掌握儒家六艺中的“算学”知识.因此,科举考试在命题和参考书籍编撰方面会出现与“算学”相关的内容.明清时期“算学”逐步获得了政府的重视,有些考官在考试时会出一些与科学计算密切相关的试题[41,42].其次,以阮元为代表的知识分子重新编撰诠释儒家典籍的《皇清经解》,不仅收录了理学家对《四书五经》的诠释,还增加了陈懋龄编撰的《经书算学天文考》、戴震编撰的《考工记图解》和阮元本人编撰的《考工记车制图解》等,详细介绍了中国古代的计算方法和机械技术[43].重视数学尤其是是计算为技术进步奠定了重要的基础,因此Elman认为科举制度对于中国本土的科学发展和技术创新具有积极作用[33].正常情况下科举考试每三年举行一次,备考的士子除温习功课外还积极参与教育普及工作.例如在长三角地区,很多士子通过开设私塾或成为大家族的家庭教师等方式教育未成年儿童,提高了当地的识字率[37].Becker和Woessmann的研究表明识字率是技术创新的必要条件[36].儒家尊重个体经济理性的原则一致,通过科举考试向上流动成为精英阶层意味着经济收益的增加和社会地位的提升[33].Bai研究发现在科举考试相对发达的地区,知识份子更愿意学习新知识和新技术[44],Huang等认为新的知识和技能属于可以产生“准租金”资产[45].而且,儒家社会具有典型的威权主义特征,在这种制度环境中精英阶层投资“准租金”资产是理性选择的结果[46].此外,为了缓解科举失意者面临的精神压力,明清政府通过发放返乡盘缠和恩赏制度等安抚落第士子,并设置了副榜制度、举人大挑和聘任教职等安排落第士子[33],为科举失败者提供了一定的职业发展空间,减少了这些知识份子的后顾之忧.这种宽容失败的文化氛围可以有效提升技术创新绩效[47].

综上所述,尽管儒家文化与新教伦理在很多方面存在差异[1],但都尊重个体的经济理性,韦伯认为这种文化环境为经济激励提供了伦理正当性[17].儒家文化发达的地区更重视在教育方面的投资[9],企业和其他社会组织更容易聘用到受教育程度高的管理者[45].而且,明清时期科举制度在命题、参考书籍编撰和士子选拔等方面出现了向“算学”人才倾斜的趋势.因此,上述因素都可能提升公司的创新绩效.

2 研究变量与数据来源

2.1 变量定义与度量

2.1.1 创新绩效

参考相关学者的研究成果[15-17],本研究选择企业专利申请量(patent)来度量创新总量.从中国目前专利保护的现状分析,发明、实用新型和外观设计均可以申请专利,其中发明专利科技含量较高,申请和保护周期较长,而实用新型和外观设计技术含量相对较低.如果将以上三种专利加总衡量企业的创新绩效,难免会出现度量误差.因此,本文将发明申请数量(patent1)作为度量企业创新绩效的第二个指标,用于度量创新质量.同时,将实用新型和外观设计加总,作为度量创新绩效的第三个指标(patent23)用于度量创新数量.其次,考虑到公司专利申请数据存在右偏问题,本研究对上述变量加1然后取自然对数,最终得到lnpatent、lnpatent1和lnpatent23作为实证研究的被解释变量.

2.1.2 儒家影响的度量

儒家影响的度量是本研究必须克服的难题.如前文所述,儒家重视教育,孔子也被后世称颂为“万世师表”.而且,从汉武帝开始,学校已经成为传播儒家思想的重要机构.因此,参考古志辉[12]的研究方法,以穆彰阿[13]中记录的儒家学校作为度量儒家影响的代理变量.另一方面,儒家教育与科举制密切相关[31, 33],Needham认为科举考试是阻碍中国古代科技进步的重要因素[3].Chen等认为某地区的进士人数反映了儒家教育的质量[9],因此需要收集与科举相关的数据度量儒家的影响,从而提高实证研究的稳健性.

明代取士的原则是“南人十六,北人十四”,也就是说60%的进士来自南方,40%的进士来自北方,存在明显的地域偏差.但清代取士没有完全遵循“南北榜”的原则,因此选择清代进士的相关数据作为度量儒家影响的另一个代理变量.从作者可获得的资料看,《清朝进士题名录》详细地记载了清朝历次殿试的结果,主要包括进士的姓名、殿试名次和籍贯(省-府-县)等信息[14],满足研究方法要求的信度和效度,为本研究主要的数据来源.从1646年到1904年,共26 748名知识分子通过殿试成为进士,《清朝进士题名录》记录了25 440名进士的籍贯,作者查阅相关资料确定了286名八旗进士居住地(1)查阅《清史稿》、《清实录》和《宗室科举备考》等确定了125名进士的居住地,查阅《清代朱卷集成》确定了41名驻防八旗进士的居住地,查阅民国《奉天府志》确定了120名驻防八旗进士的居住地.,仍有1 022名八旗进士的居住地不详,约占清代总进士数量的3.8%.在确定代理变量之后,作者参考陈冬华等[10, 11]的方法,以100 km为度量半径,通过编程计算上市公司注册地址100 km范围内儒家学校(sch100)和进士数量(jsh100)作为代理变量.考虑到被解释变量为对数值,作者对上述变量也进行了加1取自然对数处理,分别生成了解释变量lnsch100和lnjsh100.

2.1.3 控制变量

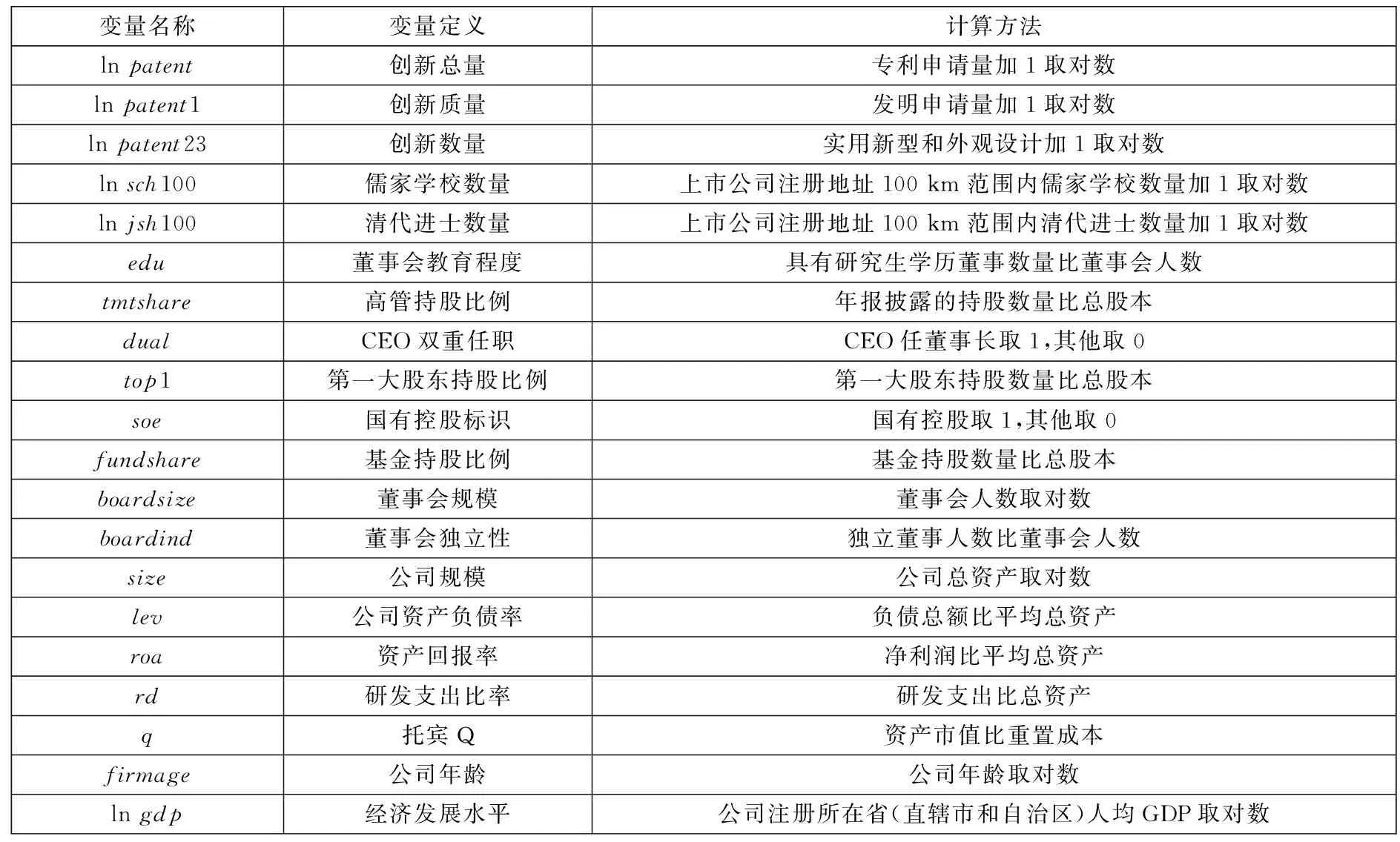

结合前文分析可知,儒家可能通过教育和经济激励等影响技术创新,因此本文控制了董事会教育水平(edu)和高管持股比率(tmtshare).其中董事会教育水平的计算方式为具有研究生及以上学历的董事人数比董事会总人数,高管持股比例的计算方式为高管持股数量比总股本.此外,本研究还控制了公司治理和财务指标的影响.运用虚拟变量soe表示实际控制人类型,如为国有控股公司取值为1,其他为0;用第一大股东持股比例(top1)表示股权集中度,用基金持股比例(fundshare)控制外部机构投资者的影响;用董事会规模(boardsize)和董事独立性(boardind)控制董事会治理的影响;运用dual表示董事长和总经理两职合一.在财务指标方面,本文控制了公司规模(size)、资产负债率(lev)、盈利能力(roa)、市场估值水平托宾Q(q)和研发支出比例(rd)等.此外,公司年龄和经济发展水平也会影响公司创新,因此本文用公司年龄取对数(firmage)和注册省(直辖市或自治区)人均GDP控制其影响(lngdp).表2报告了研究变量的定义及计算方法.

表2 变量定义Table 2 Definition of variables

2.2 研究样本

本研究以2007年—2017年在沪深两市的A股上市公司为初选样本,在剔除金融业、ST和退市样本及存在异常值或缺失值的样本之后,获得了3 425家A股上市公司共计23 048个年度-企业样本.衡量创新绩效的数据主要来源于CSMAR上市公司研发创新数据库,用“上市公司本身小计”对应的数值作为代理变量.度量儒家影响的数据通过手工收集《大清一统志(道光)》和《清朝进士题名录》等历史文献进行记录[13,14],然后编程计算获得.公司层面的控制变量均来自于CSMAR数据库,人均GDP数据来自于国家统计局网站.

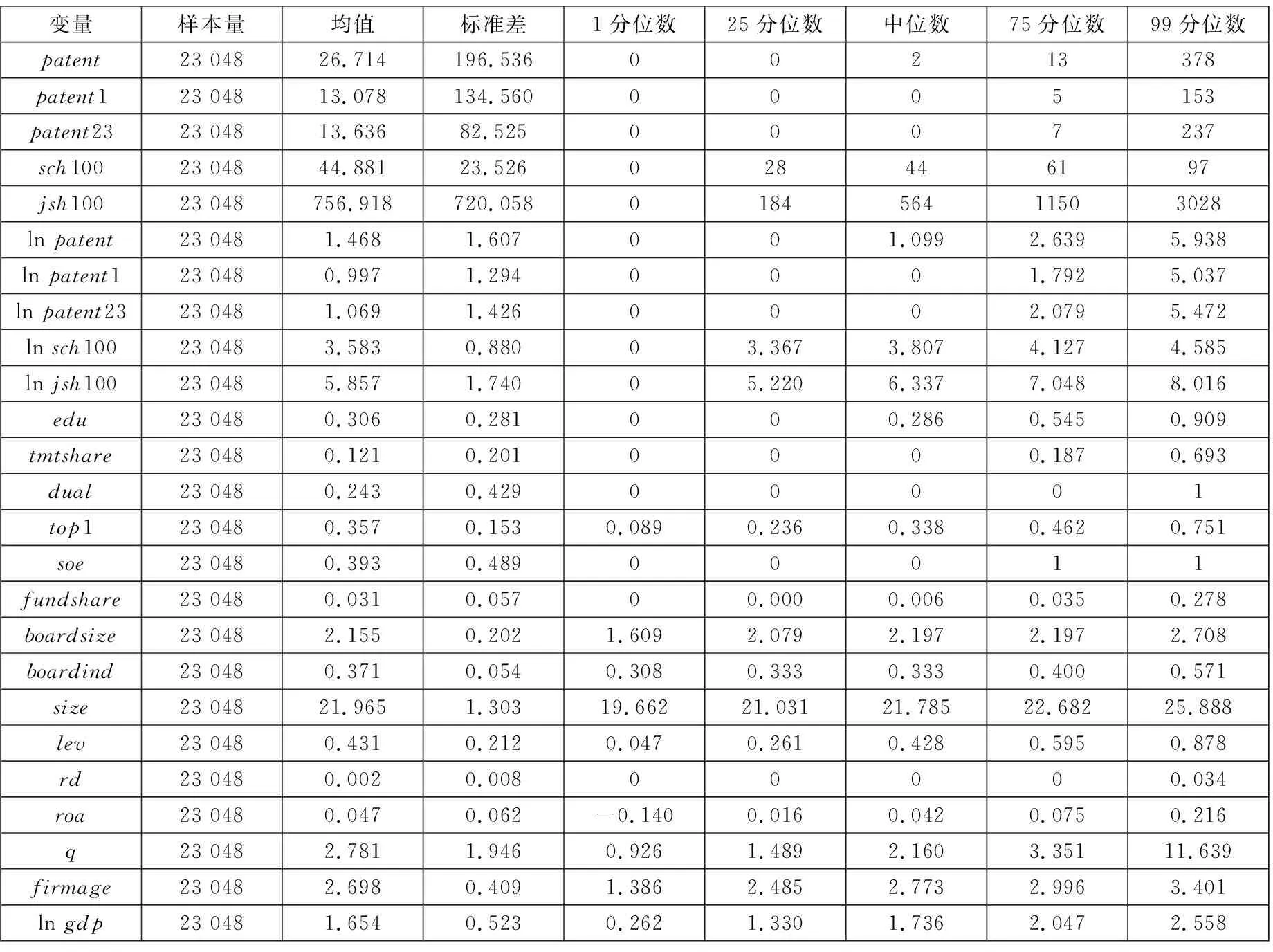

2.3 描述性统计

表3报告了描述性统计结果,专利申请总量patent的均值为26.7,标准差为196.5,说明研究样本之间存在较大的差异;发明申请量patent1和patent23的均值分别为13.08和13.6,样本之间也存在比较大的差异.sch100的均值为44.88,标准差为23.526,说明上市公司注册地附近儒家学校数量差异并不是特别大.同样,jsh100的均值为757,标准差为720,说明样本之间差异比较大.在控制变量方面,约有24.3%的CEO兼任董事长,董事会研究生学历占比(edu)的均值为30.6%,高管持股比例(tmtshare)的均值为12.1%.约有39.3%的样本其实际控制人为各级政府,公司第一大股东持股比例的均值为35.7%,说明样本公司股权集中度普遍偏高.最后,考虑到篇幅的关系,本研究未报告变量之间的皮尔森相关系数,但对回归系数进行了方差膨胀因子检验,结果显示反应公司规模的变量size的VIF值最大(VIF=2.08),因此变量之间的相关性不会影响回归结果.

表3 变量描述性统计Table 3 Descriptive statistics of variables

3 实证结果分析

3.1 基本回归模型

为了验证儒家是否影响上市公司的创新绩效,本文选择以下模型进行回归分析

lnTI=常数项+β1×lnconf+∑γi×

控制变量i+ε1

(1)

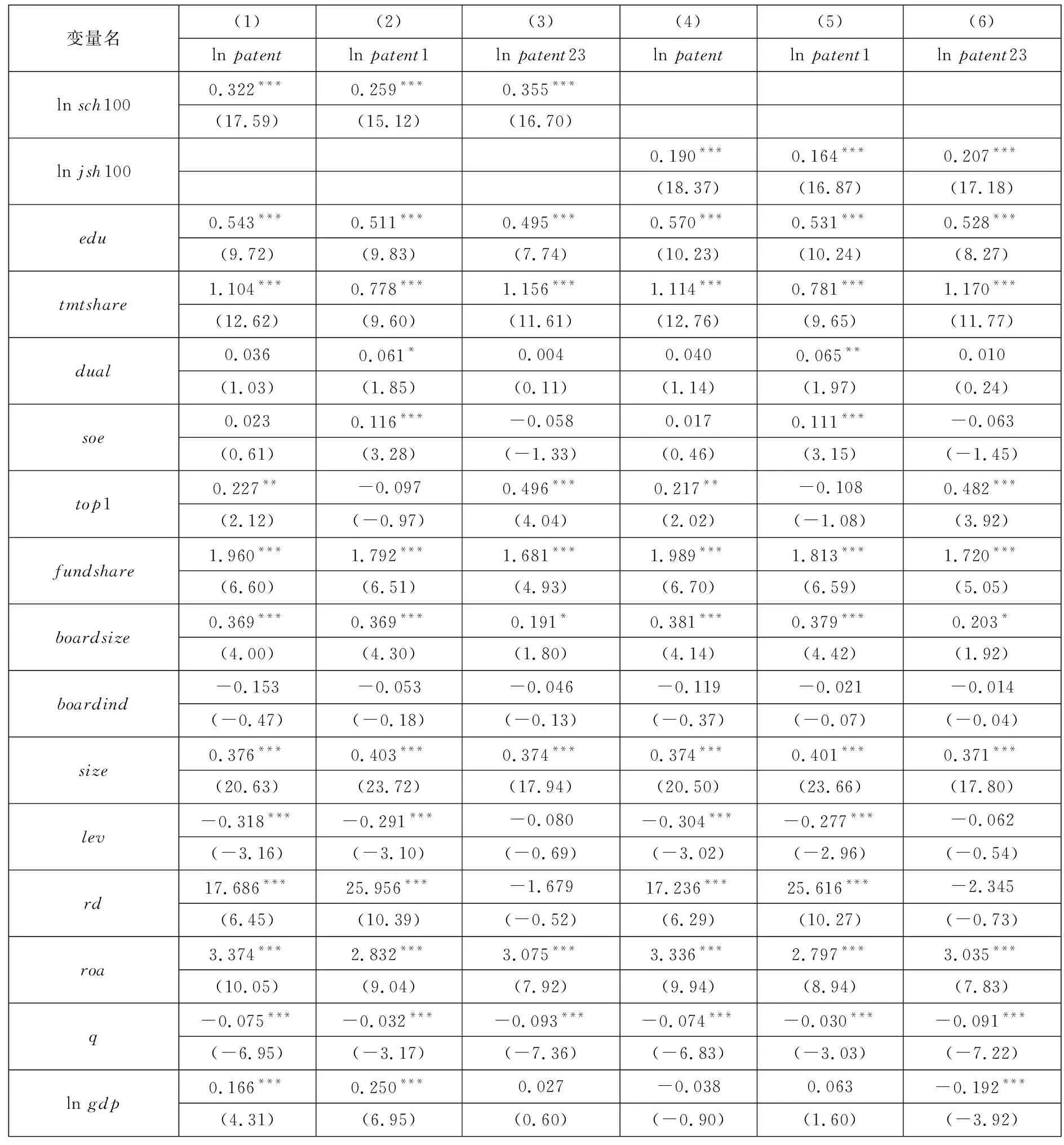

其中lnTI为度量公司创新绩效的指标,主要包括创新总量(lnpatent)、创新质量(lnpatent1)和创新数量(lnpatent23),lnconf表示度量儒家影响的变量,分别为lnsch100和lnjsh100.控制变量主要包括影响技术创新的相关变量,定义和计算方法见表2.在回归过程中作者对连续变量进行了1%和99%的双向缩尾处理,统计分析软件为STATA14.0.最后,由于被解释变量存在右偏问题,本研究运用TOBIT模型对数据进行回归分析.

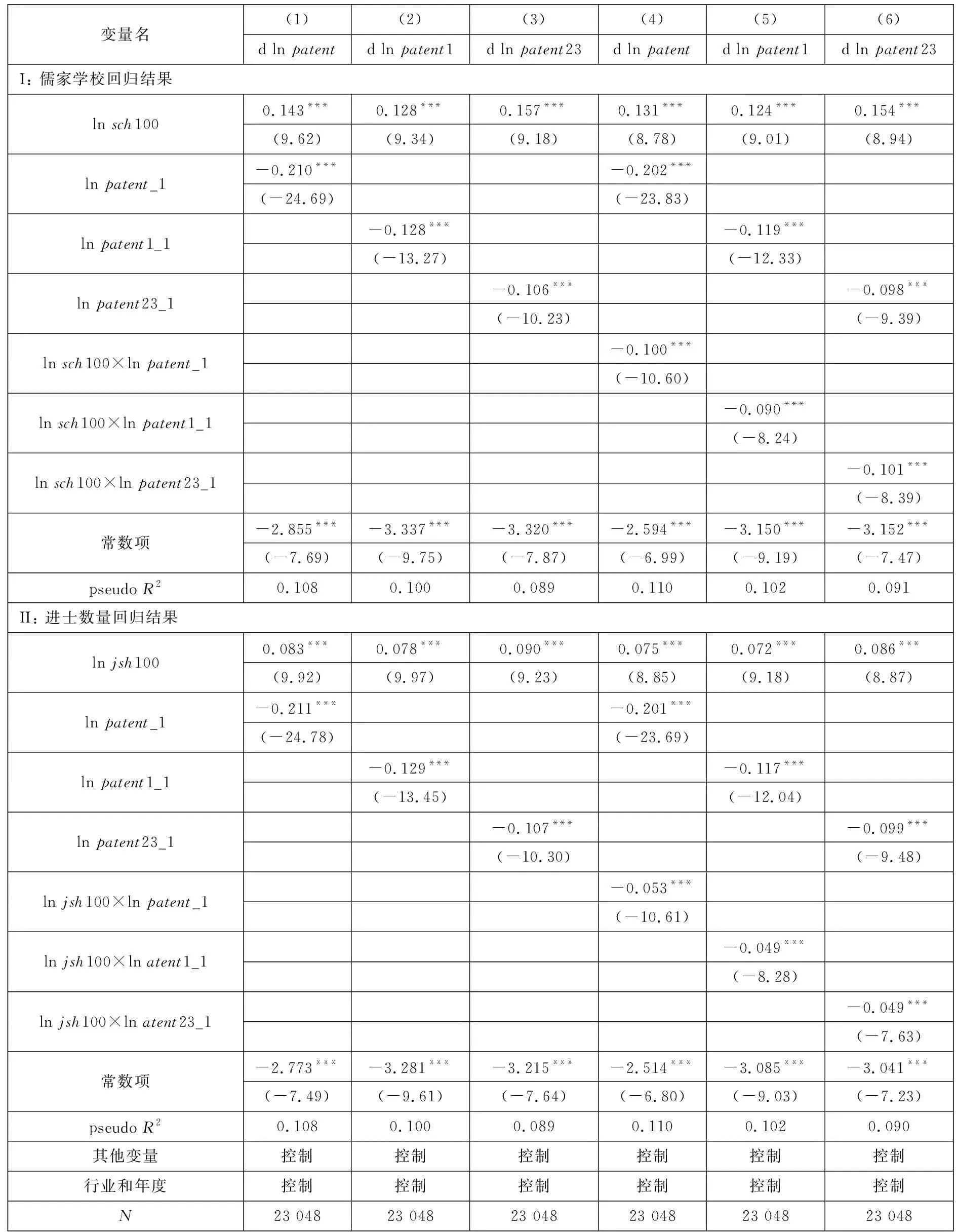

表4报告了模型(1)的回归结果.lnsch100和lnjsh100的回归系数均大于0,且通过了置信度水平为1%的显著性检验,说明儒家文化可以有效地提升样本公司的创新绩效.结合儒家的一系列特征很容易理解回归结果的合理性.首先,儒家崇尚教育,并且重视教育投入与普及工作.受这种观念的影响,居民在教育更愿意在教育方面投入更多的资源,从而有效提升了人力资源的质量.企业更愿意聘用高学历的技术和管理人员,从而提高技术创新绩效.其次,儒家尊重个体的经济理性意味着企业通过改进生产效率追求财务绩效的提升具有伦理正当性.最后,通过技术创新为顾客提供更好的产品或者服务,同样属于“有益于生人之道”的社会活动.因此,儒家文化对企业科技创新具有积极作用,Needham关于儒家与中国古代科技关系的推论照搬到现代中国难以获得实证的支持[2].

表4 回归结果Table 4 The regression results

控制变量的回归结果具有以下几个特征.首先,董事会教育程度和高管持股比例的回归系数显著大于0,说明教育和股权激励是提升创新绩效的重要途径.其次,表示公司治理变量的回归结果具有如下特征,国有控股标识与创新质量(lnpatent1)显著正相关,说明国有企业创新质量略高于民营企业.第一大股东持股比例与创新总量和数量(lnpatent和lnpatent23)正相关,基金持股比例和董事会规模回归系数显著大于0.在公司财务指标方面,资产负债率和估值水平托宾Q与创新绩效显著负相关,资产规模和盈利能力等显著正相关.最后,公司年龄与创新绩效负相关.

3.2 内生性

尽管儒家学校和进士数量等历史数据可以有效解决逆向因果关系引发的内生性问题,但教育和科举制度等都与经济发展水平及古代政府的官方意识形态密切相关,因此存在度量误差和其它因素引发的内生性问题.众所周知,清代经济发达的江浙和两湖地区,儒家思想普及程度比较高,愿意通过科举考试成为政府知识分子人数比较多.儒家思想可能通过影响经济发展水平,间接影响当代企业的技术创新.同时,儒家学校属于古代政府建置中的重要机构,科举考试的目标是为政府输送合格的政府官员.本研究通过儒家学校和进士数量度量儒家影响,可能同时包含了古代中国政府意识形态的部分内容,这种度量误差可能会影响实证结果.

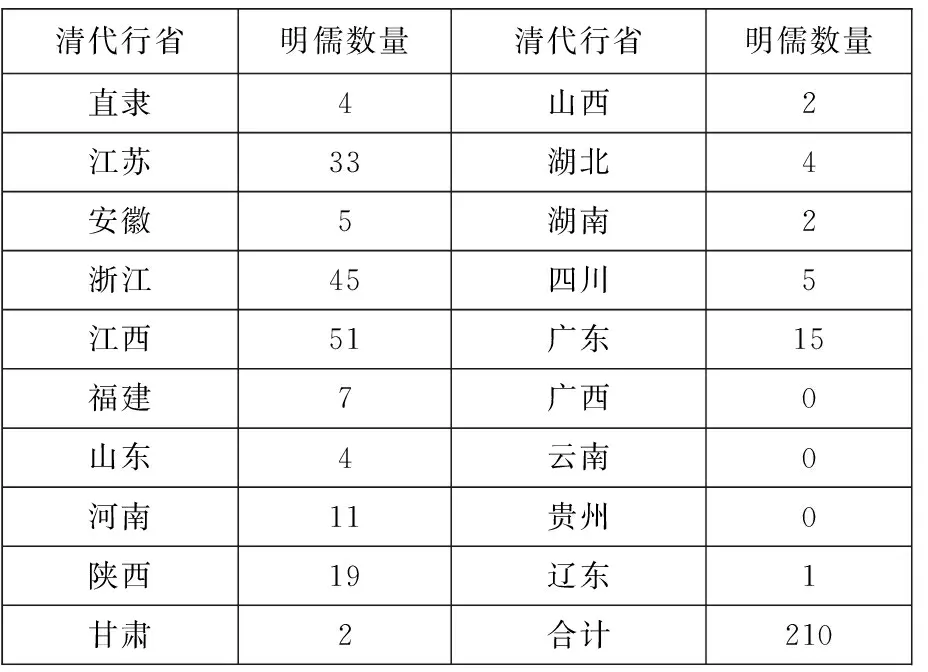

黄宗羲所著《明儒学案》为本文解决上述问题提供了新的思路[36].表5报告了《明儒学案》中记载的儒家学者分布情况,其中江西省儒家学者数量为51人,超过了经济发达的江浙和两湖地区.

表5 《明儒学案》学者籍贯Table 5 Native place of scholarsin Ming Dynasty

原因在于朱熹重建白鹿洞书院(位于江西省九江市)之后,该书院在儒学教育领域长期处于核心地位,不少儒家学者例如王阳明等都曾向白鹿洞书院的学者请教求学[36].当然,明朝儒学传播与经济发展之间存在着一些差异.从明朝弘治年间(1488年—1505年)开始,民间开始流传.“湖广熟,天下足”的谚语[48],可以通俗地理解为湖广地区粮食产量完全可以满足全国的需求.其中“湖广”为明朝的湖广行省,辖区与现在的湖北和湖南两省接近.结合表5的统计结果可知,明朝儒家思想传播与两湖地区的经济发展之间并不匹配,表现为湖北的儒家学者数量远低于明朝晚期农民起义频发的陕西,湖南的儒家学者数量略高于明朝中晚期处于战乱的辽东地区.综上所述,《明儒学案》中记载的儒家学者数量更多地反映了儒家思想传播的情况,而且儒家学者分布情况并非明朝经济发展的直接原因.

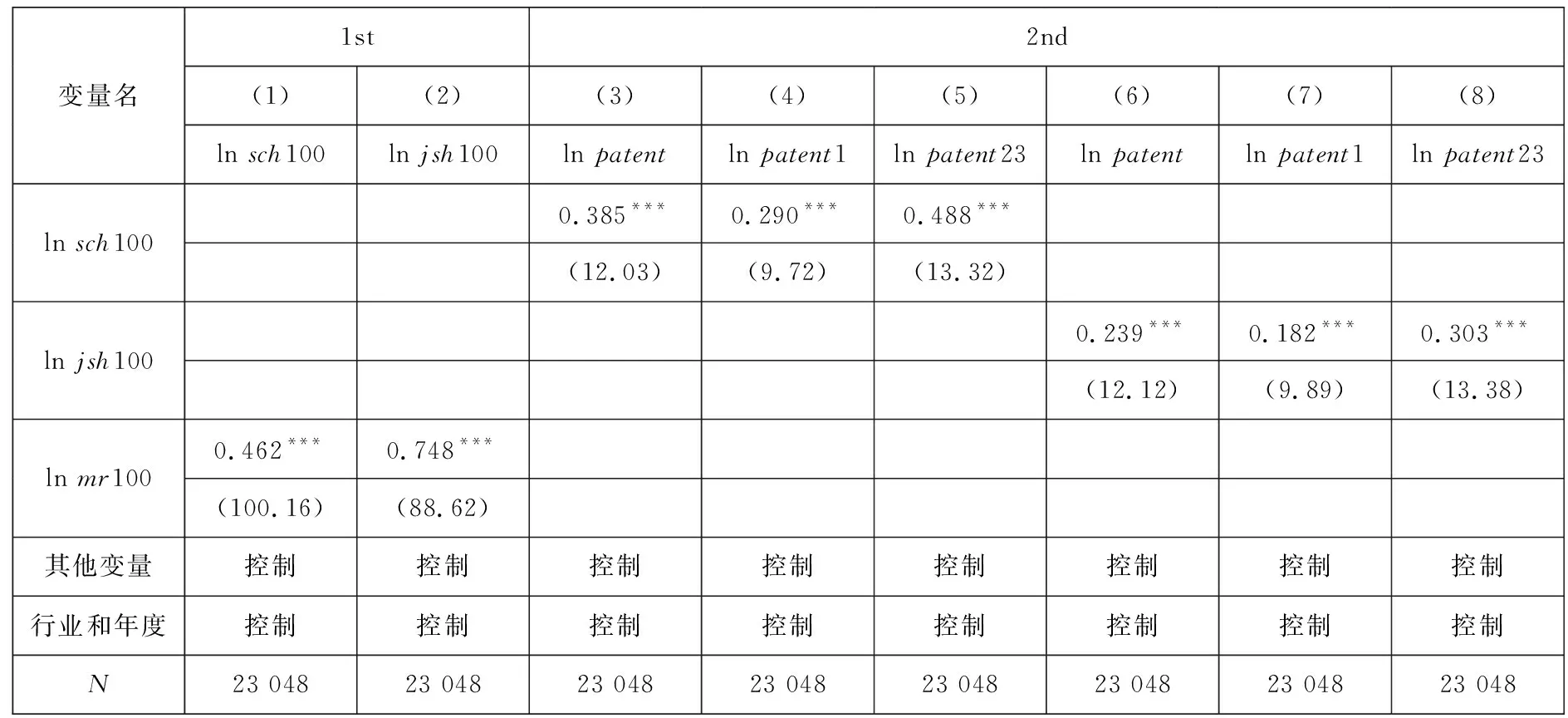

然后,根据《明儒学案》中记载的210位学者籍贯信息,计算出公司地址100 km范围内的学者数量,生成新的工具变量lnmr100进行回归.表6报告了回归结果,第一阶段回归结果显示工具变量与解释变量的回归系数大于0,且通过了显著性检验.结合《明儒学案》很容易理解第一阶段回归结果的合理性.首先,明代儒家学者经常为了便于教学募集资金创设书院,例如为纪念王阳明设立的姚江书院和顾宪成等创设的东林书院等.其次,明代学者通过讲学提高了儒学教育的普及程度,如《明儒学案.泰州学案》中记载了樵夫朱.恕、陶匠韩贞和农民夏廷美等平民阶层对儒学典籍的理解和认识[36].因此,第一阶段回归结果反映了明代学者通过讲学等普及儒家思想,经过代际传承后影响清朝的儒学教育和科举.第二阶段回归结果与表4相似,考虑到篇幅关系不再赘述.

表6 工具变量回归结果Table 6 The regression results of IV

此外,并非所有样本公司都会选择申请专利,因此专利申请可能是一种内生性行为.而且,TOBIT模型假设未申请专利的企业创新绩效为0,但有些企业可能通过开发新产品或者改进工艺流程等方式进行技术创新,运用专利申请数量度量创新绩效可能捕捉不到上述创新行为的细节信息,因此研究存在选择性偏差.为了控制选择性偏差对回归结果的影响,本文选择具有工程技术工作经历的董事人数比董事会总人数(eng_ratio)作为工具变量[49],运用Heckman两阶段模型对样本进行了回归.表7报告了回归结果,lnsch100和lnjsh100的回归系数均显著大于0,说明即使考虑样本选择性偏差论文的实证结果仍然成立.

表7 Heckman两阶段模型回归结果Table 7 Regression results of Heckman two-stage model

3.3 影响路径分析

在研究假设部分,初步分析了儒家影响企业创新绩效的路径,主要包括:1)重视教育,企业更容易聘期到高学历管理者; 2)尊重个体的经济理性,为经济激励提供了基本的伦理正当性.前文的实证结果表明董事会教育水平和股权激励都可以显著地提升公司的创新绩效,说明儒家可能通过教育和经济激励等途径间接促进技术创新为了验证上述猜测,作者参考温忠麟等的研究方法[50],建立如下回归方程做了进一步的检验:

lnTI=常数项+β1×lnconf+∑γi×

剔除中介变量之外的控制变量i+ε2

(2)

Med_var=常数项+β1×lnconf+∑γi×

剔除中介变量之外的控制变量i+ε3

(3)

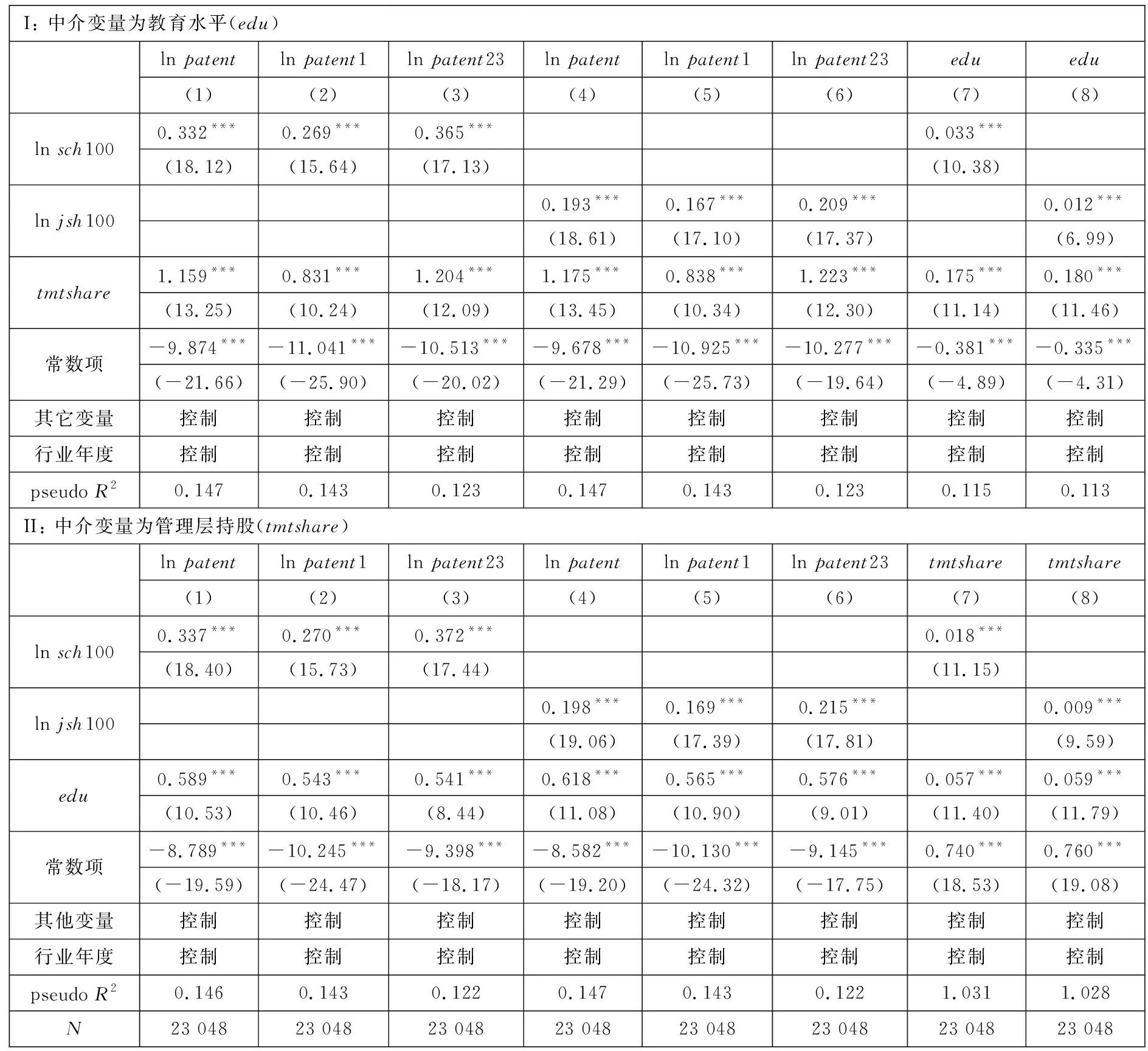

在检验过程中,首先分别剔除中介变量董事会教育水平(edu)和高管持股比例(tmtshare)之后回归等式(2),然后,在将上述两个中介变量分别代入到式(3)中进行回归,获得影响路径的相关结果.表8报告了TOBIT模型的回归结果.在第一部分,作者将教育水平(edu)设定为中介变量,发现解释变量lnsch100和lnjsh100的回归系数均显著大于0.这说明儒家重视教育尊重知识,受其影响公司股东更有可能聘任教育水平高的董事,从而提升公司创新绩效.在第二部分,作者将高管持股比例(tmtshare)设定为中介变量,结果表明解释变量的回归系数也显著大于0.结合前文“理论基础与研究假设”部分的相关分析可知,儒家认为个体具有经济理性,管理层在追求自身财富增值的同时通过技术创新为股东创造价值,也可以看作是“有益于生人之道”,因此通过股权激励提升创新绩效与儒家文化是相容的.而且,股权激励可以有效提升契约双方的财富水平,降低代理成本,在儒家文化氛围中具有伦理正当性.最后,考虑到解释变量可能存在内生性,运用工具变量TOBIT模型对式(2)进行了回归,也获得了相似的结果.

表8 影响路径回归结果Table 8 Regression results of impact path

4 进一步的分析与讨论

Needham认为其他因素也会潜移默化地影响文化与技术创新的关系[2,3],主要体现在以下五个方面.首先,Needham对中国的地理环境进行简要的分析,发现西北的帕米尔高原和东部的太平洋组成的半封闭大陆为中国传统文化的自我复制提供了便利条件,但中国内部不同地区亚文化之间存在差异.例如,位于东南沿海地区的如广东和福建等地的居民对充满不确定性的海洋表现出浓厚的兴趣,而西部的少数民族在生活习惯和价值观念等方面与中原地区存在较大的差异.其次,太平天国运动加速了中国的现代化进程[52, 53].最后,Needham从社会学的视角对中国社会变迁与技术创新进行了简要的讨论,认为西方科学知识的普及可能会打破影响中国技术创新的发展路径[3].费孝通对中国现代化进程中的社会变迁进行了全面细致的考察,发现世代之间价值观念和行为模式的差异是影响中国近现代社会变迁的重要原因[54].从目前的文献来看,尚未有学者关注这种变化是否会影响儒家与技术创新的关系.以上五个方面与本文的研究内容密切相关,因此在这个部分作者将逐一进行简要的分析和讨论.

4.1 自然环境和地理位置的影响

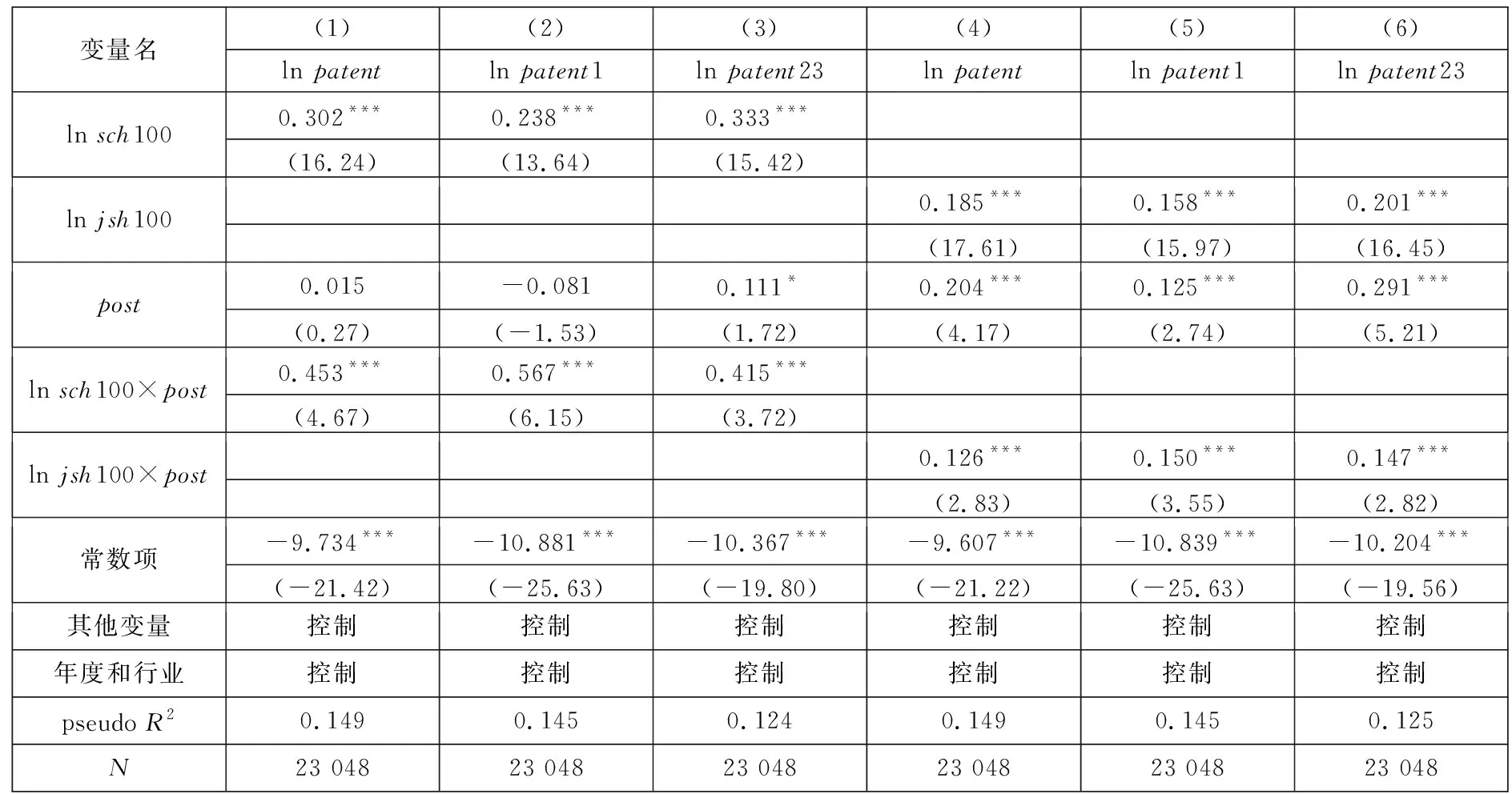

Needham发现地理环境影响了居民的行为模式和技术创新的路径选择[3].居住在东南沿海的中国人更倾向于发展航海技术,通过贸易和捕捞等方式获得经济剩余;而西部地区的中国人在养马、冶炼和改进铁制工具等方更有优势.众所周知,中国东南沿海的各省居民面临的不确定性和自然灾害大部分与海洋密切相关,在贸易和捕捞过程中更容易受到台风冲击.根据台风网披露的信息(2)http://www.typhoon.org.cn/.,台风路径具有较大的随机性.为了进一步分析台风冲击的影响,本研究下载了从2007年—2017年台风路径文件.参考气象学领域的研究成果[55],台风形成后10级大风的最大半径为149 km.因此作者根据公司地址经纬度计算了公司与台风路径之间的最小距离,当该值小于等于150 km时post取值为1,否则为0,与儒家代理变量生成交叉乘积项进行回归.表9报告了回归结果,其中lnsch100和lnjsh100回归系数仍然显著大于0,说明气候灾害不会影响儒家的回归结果.不过,lnsch100和lnjsh100与post的交叉乘积项大于0,也通过了显著性检验.可能的原因在于长期存在的自然灾害经历会增加管理者的风险承担意愿,从而提高创新产出[47].

表9 2007年—2017年台风影响回归结果Table 9 Regression results of typhoon impact in 2007-2017

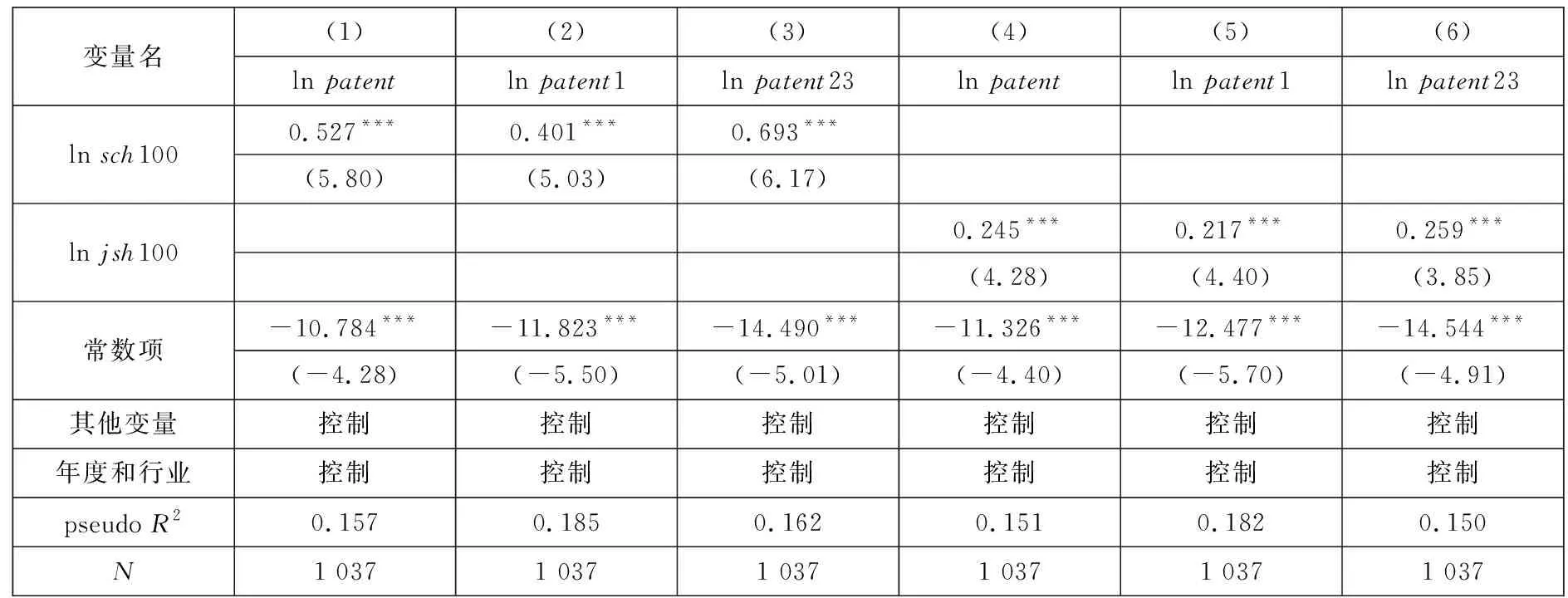

中国的西部地区居住着很多少数民族.根据《大清一统志》记载[13],从乾隆开始,清朝中央政府便着手在少数民族聚集区普及儒家教育,例如在新疆设立迪化府(今乌鲁木齐市)和镇西府(今巴里坤哈萨克自治县)并修建儒家学校,此后在1865年和1886年来自迪化府的崔文海和潘泰谦分别考中了进士[14],意味着儒家文化的传播在新疆已经初见成效.但是,在少数民族地区儒家的文化传播是否会影响上市公司的技术创新仍然没有定论.为了解决这个重要问题,作者从回归样本中分离出134家位于五个少数民族自治区的上市公司,共计1 037个年度的企业样本进行小样本回归.表10报告了回归结果,其中lnsch100和lnjsh100回归系数仍然显著大于0,说明儒家文化同样可以促进少数民族地区的技术创新.

表10 少数民族自治区回归结果Table 11 Regression results of ethnic minority autonomous regions

4.2 科举锦标赛的影响

Needham认为知识分子都追求科举成功带来的超额回报,没有过多的精力投入到技术创新中,导致15世纪之后中国技术创新落后[3].科举考试最重要的特征是根据考试成绩对知识分子进行排序,前三名为一甲进士,获得“赐进士及第”的荣誉头衔,一般情况下会进入翰林院,得以接近皇帝和朝廷重臣;二甲和三甲进士分别授予“赐进士出身”和“同进士出身”的荣誉头衔,经过“朝考”之后按成绩授予官职,仕途一般起步于六部衙门或出任县官等.

为了进一步考察科举锦标赛机制对创新的影响,本研究从《清代进士题名录》中分离出一甲进士公里范围内的状元(f100)、榜眼(s100)和探花(t100)数量,按照同样方法进行对数变换之后代籍贯或居住地[14],然后计算上市公司注册地址100入式(1)进行回归.表11报告了回归结果,当被解释变量为lnpatent时,变量lnf100(公司注册地址100 km范围内状元数量加1取对数)的回归系数为0.063(t=4.38,p<0.01),而lns100和lnt100的回归系数分别为0.114和0.085,同样通过了置信度为1%的显著性检验,说明从总体上清代科举确实可以提高当地中国上市公司的技术创新效率.不过,仔细比较上述三个变量的回归系数不难发现,lns100与lnf100回归系数的差异为0.053(χ2=33.80,p<0.01),lnt100与lnf100回归系数的差异为0.022(χ2=10.52,p<0.01),也就是说状元数量对技术创新质量的影响显著低于榜眼和探花.当被解释变量为lnpatent1时,lns100与lnf100回归系数的差异为0.05(χ2=37.46,p<0.01),lnt100与lnf100回归系数的差异为0.02(χ2=10.01,p<0.01).当被解释变量为lnpatent23时,回归结果也类似.由此可见,历史上状元多的地区在创新效率方面并不一定比榜眼或者探花多的地区更具优势,这种现象与“赢者诅咒”非常相似.

表11 一甲进士回归结果Table 11 Regression results of first-rank Jinshi

4.3 高水平陷阱

儒家文化可能导致技术创新掉入高水平陷阱[51],即中国在15世纪之前农业技术发达,但是农业技术带来的超额收益被人口增长吞噬,进而要求更有效的技术创新满足新增人口的需求,最终技术创新被锁定在农业方面.因此,在西欧国家开始工业化之后,中国在技术创新领域停滞不前[2].为了进一步观察儒家文化对技术创新路径的影响,参考技术演化分析的研究方法[56],对三个被解释变量取一阶差分,生成新的被解释变量d lnpatent、d lnpatent1和d lnpatent23代入到回归模型(1)中进行回归,观察儒家文化对创新增量的影响.然后,再将儒家解释变量与滞后一期的创新总量(lnpatent_1)、创新质量(lnpatent1_1)和创新数量(lnpatent23_1)生成交叉乘积项进行回归,观察儒家文化与技术创新路径的关系.

表12报告了回归结果,其中第I部分为儒家学校(lnsch100)回归结果,第II部分为进士数量(lnjsh100)回归结果.第1列到第3列的回归结果显示解释变量lnsch100和lnjsh100的回归系数均显著大于0,说明儒家文化可以有效地提升创新绩效的增量.不过,滞后一期创新变量(lnpatent_1、lnpatent1_1和lnpatent23_1)回归系数显著小于0,说明在其他条件不变的情况下A股上市公司的技术创新将随时间收敛于某个均衡点.与第4列到第6列报告了交叉乘积项的回归结果,其中儒家解释变量和滞后一期创新变量的回归系数仍然显著,不过交叉乘积项回归系数显著小于0,说明儒家文化无法使中国本土企业的技术创新摆脱高水平陷阱.

表12 高水平陷阱回归结果Table 12 Regression results of high-level trap

结合Needham对儒家文化的分析很容易理解回归结果[2],主要包括以下两个方面.首先,儒家文化具有强烈的伦理导向,而且孔子在伦理方面的论述“言必称尧舜”,表现出了比较严重的保守主义倾向.其次,科举考试以先秦儒家典籍为主,尽管《论语》和《礼记》中有强调技术创新的相关章句,但是科举考试非常重视对儒家典籍的理解,也有可能形成特定的路径依赖,影响个体的选择行为.

4.4 太平天国战争的影响

太平天国战争是清朝末期的重要历史事件,可能会影响儒家文化的传承.原因在于太平天国与儒家的意识形态存在一系列的差异[52, 53],主要包括: 1)与儒家“近鬼神而远之”的态度截然相反,太平天国的创始人洪秀全和杨秀清等崇拜超自然现象; 2)儒家认为“不患寡而患不均”对于社会稳定的作用,重视“无恒产者无恒心”对于价值创造和财富积累的积极意义,而太平天国更强调极端的平均主义; 3)儒家认为皇帝和官员应该成为社会的道德楷模,太平天国领导者则认为儒家伦理毫无价值.由于太平天国和儒家士大夫阶层的价值观念无法调和,因此以曾国藩、左宗棠和李鸿章等为代表的士绅集团顽强抵抗天平天国运动,双方在江南地区如江苏和浙江等省多次交战,造成了七千多万人口死亡,死亡率高达37.2%[57].根据表3的描述性统计可知,清朝江南地区属于科举重镇,儒家教育非常发达.大量人口死亡可能会影响儒家文化的代际传承,因此作者根据曾树基[57]提供的太平天国战争期间各府死亡率统计数据与上市公司所在城市相匹配,构建太平天国战争影响的度量指标(deathratio),参考Chen等的方法进行回归分析[9].

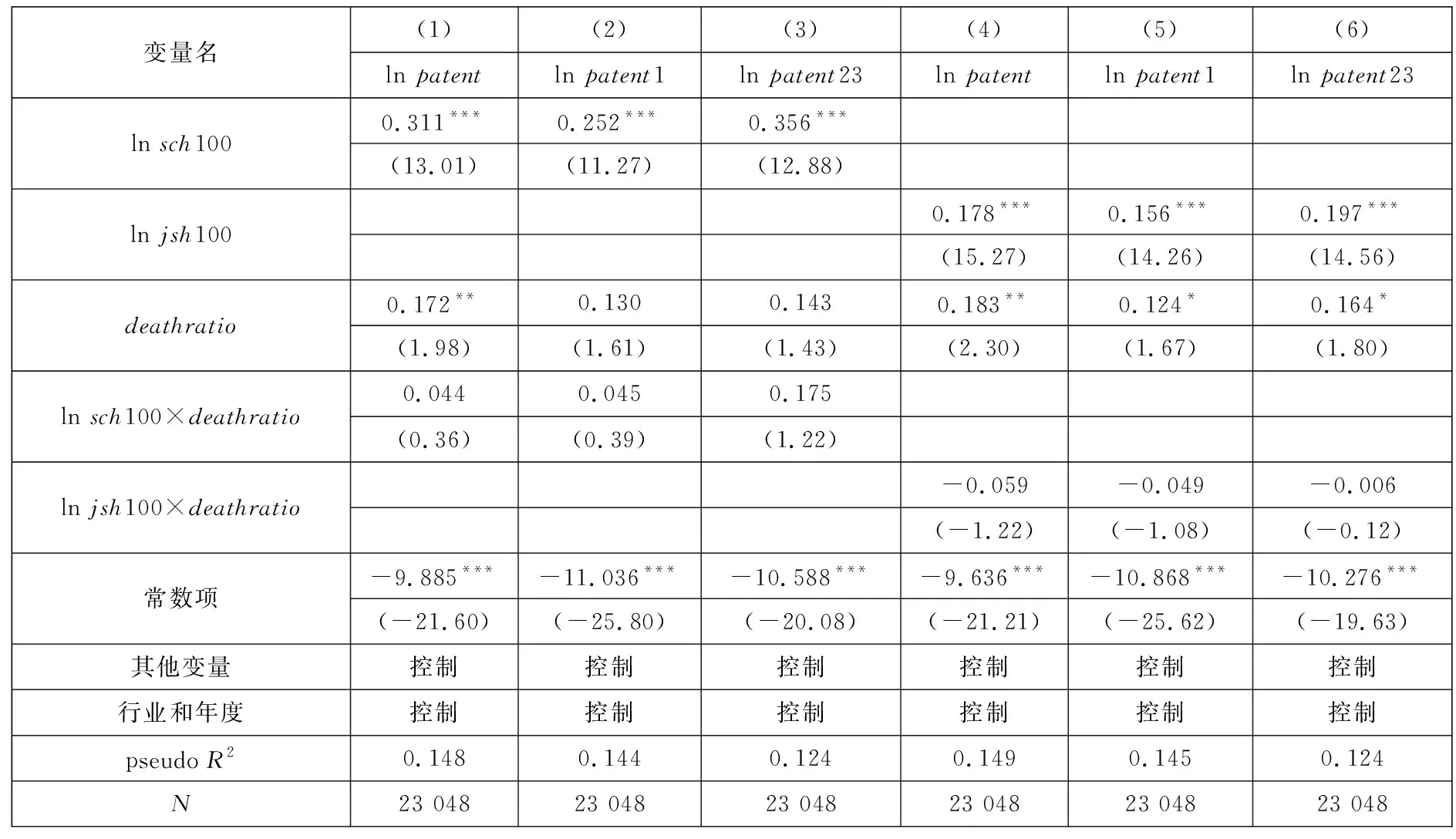

表13报告了回归结果.其中表示儒家影响的代理变量lnsch100和lnjsh100回归系数仍然显著大于0,说明太平天国战争导致的人口死亡率并未使儒家文化传承中断.其次,战争导致的城市人口死亡率deathratio回归系数大于0,且部分通过了显著性检验.可能的原因在于过高的人口死亡率会导致人力资源更为匮乏,劳动力的市场价值上升,从而要求劳动者通过技术创新提高效率.最后,儒家代理变量与死亡率的交叉乘积项回归系数不显著.

表13 太平天国影响回归结果Table 13 Regression results of the Taiping

4.5 代际差异的影响

中国现代化进程中的社会变迁也获得了国内外学者的广泛关注,费孝通用“世代间的隔膜”解释不同代际之间的价值观差异引发的社会变迁[54].结合中国经济转轨和本文的研究主题看,1978年3月召开了全国科学大会,邓小平同志提出了“科学技术是第一生产力”的著名论断.此后,政府编制的中学教材中增加了《科学的春天》等内容,意在普及科学知识.从发展心理学的视角分析,接受中学教育的青少年正处于培育逻辑能力和价值观的重要时期[58].在1978年之后开始接受中学教育的青少年应该出生于1965年到1966年之间,在改革开放刚开始时接受中学教育,教材的变化可能对期价值观和行为模式产生影响.于是,本研究参考Malmendier等的研究,以公司CEO的出生年度为基准展开实证研究[59].考虑到CEO年龄与公司创新绩效之间存在逆向因果关系,首先运用断点回归控制逆向因果关系和遗漏变量等内生性的影响.具体过程为对CEO出生年度取对数(lnbirthyear),然后选择出生年度1965的对数值进行精确断点回归.表14报告了回归结果,其中lwald表示1倍最优带宽的回归结果,三个被解释变量的估计系数均通过了显著性检验.此外,本研究进行了0.5倍最优带宽(lwald50)和0.75倍最优带宽(lwald75)等稳健性检验,也获得了相似的结果.

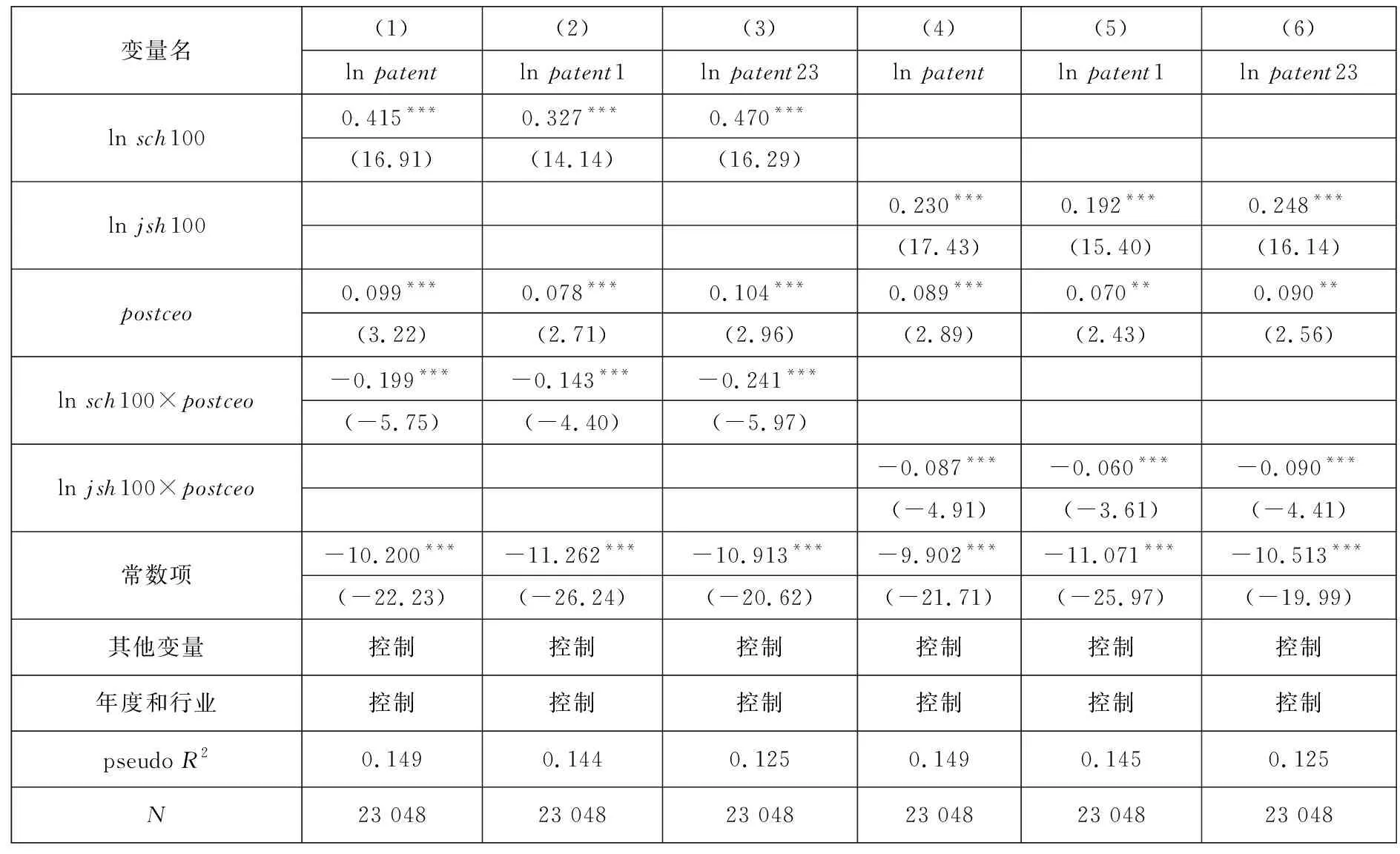

表14 CEO出生年度断点回归结果Table 14 Regression discontinuity results of CEO’s birth year

然后,本研究定义了postceo变量,如果CEO出生年度大于1 965则取值为1,否则取值为0,与表示儒家影响的变量lnsch100和lnjsh100生成交叉乘积项,代入方程进行回归,观察CEO代际差异的影响.表15报告了回归结果,其中儒家解释变量和CEO代际虚拟变量均显著大于0,意味着1965年之后出生的CEO更有可能提升创新绩效.表15第4列~表15第6列的回归结果显示,二者的交叉乘积项显著小于0,这说明代际差异削弱了儒家文化对技术创新的促进作用.因此,儒家文化在价值观代际传递过程中具有普遍性[60],现代科学教育与儒家教育之间可能存在某种替代关系.

表15 代际差异回归结果Table 15 Regression results of intergenerational differences

5 结束语

儒家文化是否会抑制技术创新?Needham已经给出了似乎确定的答案[2].不过他过度关注儒家伦理,忽视了教育和经济理性的影响,因此受到了不少学者的质疑.为了验证儒家文化与技术创新的关系,本研究以2007年—2017年A股上市公司为样本,通过《大清一统志》和《清代进士题名录》等收集数据[13,14],对儒家文化与创新绩效的关系进行了实证研究,结果表明儒家文化可以有效提升当代中国A股上市公司的创新绩效,这个结论与Needham的推断不完全吻合[2].为了确定实证结果是可靠的,本研究分别运用工具变量方法和Heckman两阶段模型等方法进行了稳健性检验,获得了相似的回归结果.其次,本研究从董事会教育水平和高管股权激励两个方面探索了儒家影响技术创新的可能路径,回归结果表明儒家文化重视教育,并承认经济激励的重要性,因此可以有效提升创新绩效,在控制内生性之后上述结果仍然成立.然后,本研究从“高水平陷阱”、科举制度和历史地理等因素出发,对儒家文化如何影响技术创新进行了分析和讨论,结果表明即使考虑自然环境和地理因素,论文回归结果因这些情境的变化而失效,因此可以将儒家文化看作影响创新的普遍性因素.而且,儒家文化并非中国技术创新掉入高水平陷阱的原因,高水平陷阱更有可能是一种动态均衡收敛的必然结果[61],但儒家文化无力使技术创新路径摆脱“锁定”状态.

当然,本研究也留下了几个需要深入研究的科学问题.其中最重要的可能是技术创新如何摆脱高水平陷阱.论文的回归结果表明儒家文化无法使中国的技术创新摆脱“锁定”状态,这可能是Needham将15世纪之后中国科学技术停滞不前归咎于儒家的原因[2].尽管本研究的实证结果并不支持这样的推论,但是儒家文化可能会使技术创新过早地进入“锁定”状态.在无法对文化进行改造的情况下,是否存在其他的机制或者制度安排防止技术创新过早地掉入“锁定”状态,或者能够在进入“锁定”状态之后能及时“解锁”可能是需要进一步研究的科学问题.第二,本文未对在华外资企业的文化差异如何影响技术创新展开研究.事实上,全球化既是资源要素流动的过程,也是价值观冲突和融合的过程.儒家文化具有“求同存异”和“修文德以来之”等一系列特征,但如何影响在华外资企业的技术创新可能是另一个重要的问题.最后,在面对失败时,儒家强调“自强不息”和“反躬自省”,本文没有对创新失败后儒家文化如何影响技术创新的投入和绩效等进行深入细致的研究.