成都市养老机构时空演变及影响因素

郭金铭, 陈鹏宇

(内江师范学院 地理与资源科学学院, 四川 内江 641100)

关键字:成都市;养老机构;空间演变;影响因素

0 引言

第七次人口普查数据显示,截至2020年,成都市常住人口2 093.78万人,是我国除了京、沪、渝三个直辖市外的常住人口唯一超过2 000万的省会城市.从年龄结构上看,2020年成都市老年人口(60岁及以上)达到376.41万人,老龄化率达到17.98%,比2010年提升了3.08个百分点.同时,基于人口转变的自然老化,青壮年流入减少,对老龄化的减缓作用降低,成都市老龄化程度必将进一步提高,预计到2025年成都市60岁及以上老年人将达到464.8万人,老龄化率将提升至19.99%[1].届时,人口老龄化、高龄化和失能化也将进一步显现,养老形势十分严峻.

我国老年人口的养老方式分为居家养老、社区养老和机构养老三种类型.其中,绝大多数老人首选居家养老方式.但是,随着家庭规模小型化和代际分居,养老机构迅速发展[2],与居家养老和社区养老相比,机构养老规模效应的优势较为突出,服务更加专业化,能够为老年人口特别是失能、失智老人提供专业的照护服务[3].目前,关于养老机构的研究较多.一是探讨养老机构发展的政策变迁和服务质量评价[4-6].目前,我国缺乏养老机构的相关质量标准和监管制度,亟须建立一套适合我国国情、实用性强的指标体系[7].二是养老机构选择的偏好,基于不同类型的老年人口,分析他们对养老机构的入住意愿、影响因素和服务需求[8].城市老年人更愿意独居或机构养老,而农村老年人则更多需要取决于家人的态度和经济支持[9],家庭条件、经济状况、个人特征及思想观念等对老年人的机构养老意愿作用显著[10-12],而城乡间的经济、文化差异是造成这种差异的主要原因[13],子女特征、健康状况对老年人的生活照料、文化娱乐、医疗服务、精神慰藉等需求具有重大影响[14-16].三是通过老龄化社会对养老服务的分析预测,定量测算养老机构与床位的需求数量,以及探究养老机构的规划配置与使用状况[17].伴随中国人口老龄化程度加深,家庭养老方式逐渐式微,机构养老的优势日益显现,养老设施的需求急剧增加[18-19].近年来,随着GIS和空间分析方法的广泛应用,学者开始关注养老机构的时空演变、可达性分析,以及与老年人口的空间匹配关系等,并取得了一定代表性的成果[20-22].养老机构、床位在空间分布上一般呈现聚集分布,其密集程度、空间可达性和配套设施均呈现由中心城区向郊区递减的特征[23-24],其发展过程受到政策导向、老年人口数量等因素重要影响,呈现出显著的阶段性和区域性特征[25].从区域上看,我国养老机构与老年人口存在一定的匹配关系[26-27],但就具体城市而言,也存在中心城区养老床位少而老年人口多,郊区养老床位充足而入住率较低等空间错位的情况[28].

综上所述,已有成果在研究内容上,关于养老机构发展的政策变迁、服务质量、规划配置和老年人对养老机构选择偏好的居多,对养老机构空间演变及影响机理的研究相对较少;在研究区域上,多以北京、上海等东部大城市为主,对西部地区养老机构发展的研究不多;在研究方法上,大多从非空间进行探讨,注重养老机构本身的运行规律,忽略了其发展的空间关联效应,相较而言,采用空间分析法聚焦于空间效应的研究成果较少.因此,本文选取成都市作为研究对象,利用空间分析方法,探讨1950—2020年间其养老机构的时空演变特征及影响机理,可为成都市积极应对老龄化,合理布局机构养老资源提供科学参考,对其他地区也具有示范意义.

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源

本文选取的养老机构包括养老院、敬老院、老年公寓、福利院、护养院和疗养院六种类型[29].养老机构的性质、类型等来源于成都市养老机构地图、各县(市、区)民政局官网、养老网、链老网以及各养老机构官网,利用百度坐标拾取系统捕捉相关坐标,剔除地址、类型、性质等记录不完整的养老机构,截至2020年12月31日,共采集到825家养老机构信息;人口数据来自成都市第七次全国人口普查公报;其他属性数据来源于2020年各县(市、区)国民经济与社会发展统计公报、四川卫生健康统计年鉴(2020)等;成都市政区图由四川测绘地理信息局标准地图服务网站下载,成都市乡镇边界数据来源于“国家青藏高原科学数据中心”(http://data.tpdc.ac.cn),并以成都市政区图进行地理校正.将养老机构属性数据与地图数据连接,建立成都市养老机构数据库.

1.2 研究方法

1.2.1 最邻近指数

将养老机构理解为空间上抽象的点,养老机构在空间上呈现离散、随机、聚集三种分布类型[30].采用最邻近指数对养老机构空间分布进行识别,其结果表征养老机构在地理空间中的聚集程度.公式如下:

(1)

1.2.2 核密度分析

核密度分析法用于分析要素在其周边的集聚特征,它可以计算点要素或线要素密度,并由此直观地表征某种社会经济活动空间聚集程度[31].计算公式如下:

(2)

式中,λ(s)为养老机构核密度函数;si为待估计养老机构的点;h搜索半径距离的阈值(宽带).

1.2.3 空间自相关

空间自相关分析用于揭示地理要素在空间上的依赖特征,可以有效揭示空间数据的聚散分布态势,最常用的指标为莫兰指数(Moran’s I).一般可以分为全局自相关指数(Global Moran’s I)和局部空间自相关指数(Local indicators of spatial association, LISA).Global Moran’s I指数用于揭示全域空间的聚集程度,LISA用于识别局部地区高/低值的聚集特征[32].

(1)全局空间自相关指数.

(3)

(2)局部空间自相关指数.全局自相关可以反映研究区的整体特征,不能评估局部空间分布情况,为更好地探究局部空间的关联性,本文采用Local Moran′s I指数,公式如下:

(4)

2 养老机构发展的时空演变

2.1 养老机构发展的时间特征

根据1950—2020年每年新建养老机构数量和质量变化特征,将成都市养老机构发展过程分为四个不同阶段:

第一阶段(1950—1978年)为萌芽阶段.机构养老服务刚刚起步,养老机构主要为救济型福利机构,包括城镇福利院、农村敬老院,增长十分缓慢.其中,20世纪60-70年代,由于经济困难等影响,养老机构建设几乎陷入停顿状态.

第二阶段(1979—1999年)为探索阶段.成都市养老机构发展处于低速建设状态,但增长速度在逐渐加快.

第三阶段(2000—2018年)为起飞阶段.养老机构建设进入快车道,发展明显提速.

第四阶段(2019—2020年)为高质量发展阶段.在经历了起飞阶段爆发式增长之后,养老机构数量增长放缓,其发展逐渐向优化类型结构和提高服务质量转变.

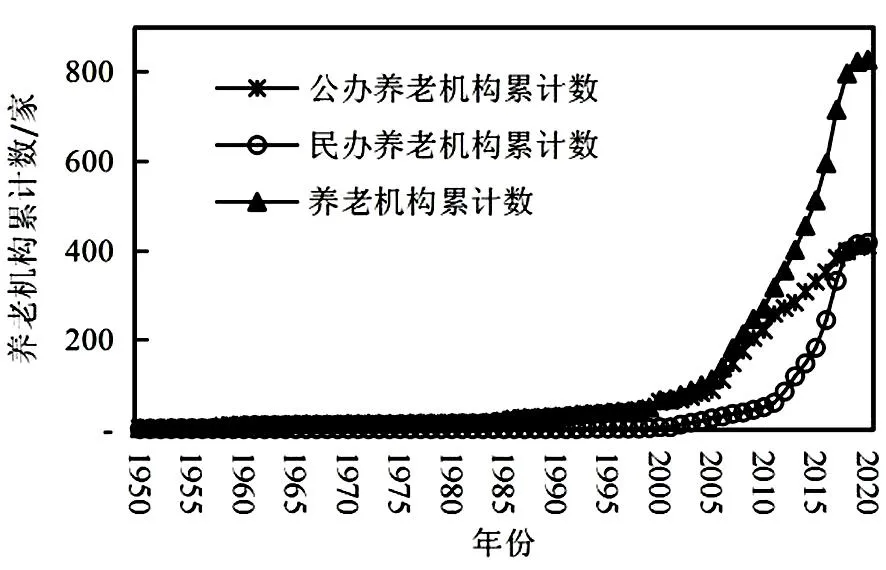

在不同发展阶段,公办与民办养老机构均具有显著差异:公办养老机构起步较早,发展较慢;民办养老机构起步较晚,发展较快(见图1).在前两个阶段,新增养老机构多为公办性质,社会资本仅在探索阶段尝试性地建立了两家民办养老机构;在起飞阶段,新增公办养老机构353家,平均每年新增18.58家.新增民办养老机构397家,其中85.53%成立于2012—2018年,特别是在2018年,民办养老机构累计数开始超过公办养老机构,成为新增养老机构的主体.进入高质量发展阶段后,2019—2020年,公办、民办养老机构分别新增12和19家,进一步体现了民办养老机构蓬勃发展的态势.

图1 1950—2020年成都市养老机构数量变化

2.2 养老机构的空间演变特征

成都市养老机构在发展过程中不仅在时间上具有阶段性特征,而且在空间上也逐渐表现出显著的区域分异特征.

(1)萌芽阶段(1950—1978):孤立分布.成都市第一家养老机构在1950年成立于都江堰市,然后跳跃式地扩散至其他县(市、区),包括青羊区(1家)、金牛区(1家)、武侯区(2家)、温江区(1家)、龙泉驿区(1家)、彭州市(1家)和简阳市(5家).这一阶段的养老机构均为公办性质.4家位于当时的主城区,2家位于近郊区,6家位于远郊区,呈现孤立分布状态.

(2)探索阶段(1979—1999):散点分布.改革开放后,社会福利市场化、社会化作为一条鲜明主线贯穿其中,民营资本开始尝试性地进入机构养老服务行业.本阶段成都市养老机构处于低速增长状态,养老机构仅增长41家.在空间上,养老机构呈散点状分布状态,仅在部分县(市、区)内部有一定聚集.这是因为绝大部分养老机构是各县(市、区)、镇(乡、街道)政府建立的公办福利院和敬老院等,主要为孤寡老人等提供养老保障,需要考虑区域的公平性,在空间上以散点分布为主.

(3)起飞阶段(2000—2018):圈层结构逐步形成.进入新世纪以来,在政府支持和市场需求持续扩大的情况下,养老机构数量呈现爆发式增长.19年间,成都市新增养老机构746家,平均每年新增39.26家.同时,在老年人口数量、区域经济水平、医疗配套设施及交通状况等因素影响下,从中心城区向郊区,形成了较为明显的中心城区密集,郊区相对稀疏的“高中心—低外围”三圈分异的圈层特征,奠定了成都市养老机构空间分布的基本格局.例如,2018年第一、二、三圈层养老机构密度分别为每平方千米0.55、0.08和0.03家.

(4)高质量发展阶段(2019—2020):圈层结构进一步巩固.根据人口与经济发展的空间特征[33-34],将成都市划分为三个圈层:中心城区为第一圈层,包括锦江区、金牛区、武侯区、青羊区、成华区;近郊区为第二圈层,包括新都区、郫都区、温江区、新津区、双流区、龙泉驿区、青白江区;远郊区为第三圈层,包括彭州市、都江堰市、崇州市、大邑县、邛崃市、浦江县、金堂县、简阳市.这一阶段养老机构增速明显降低,“高中心—低外围”三圈分异的圈层格局趋于稳定.两年新增养老机构31家,第一、二、三圈层分别新增养老机构15、6和10家.相较而言,基于巨大的养老市场需求,第一圈层新增养老机构数量明显占优.第二、三圈层新增养老机构主要分布在两大区域:一是简阳市、新津区等养老机构密度较低、老年人口多的区域,属于补偿性增长;二是龙泉驿区、郫都区等养老区位条件较好的区域,属于引领性增长.经过实地调查,由于起飞阶段的快速发展,养老服务的供需矛盾得到有效缓解,养老机构发展由规模增长逐渐转变为提升服务水平的高质量发展模式,逐渐形成了区域品牌效应.

从所有制来看,公办养老机构在第一、二、三圈层的数量占比分别为19.02%、30.49%和50.49%,民办养老机构数量占比分别为46.75%、31.32%和21.93%,两者呈现相反的空间格局.公办养老机构因其“兜底”保障作用,更多考虑区域公平性,空间分布相对均衡,表现出按镇(乡、街道)布局的特征.尤其是第二、三圈层面积大、乡镇数量多,公办养老机构的布局相对较多.相较而言,民办养老机构基于区位、市场和利润等因素驱动,在第一圈层(中心城区)的聚集性更为突出.

2.3 不同类型养老机构的空间分布

2.3.1 空间分布类型

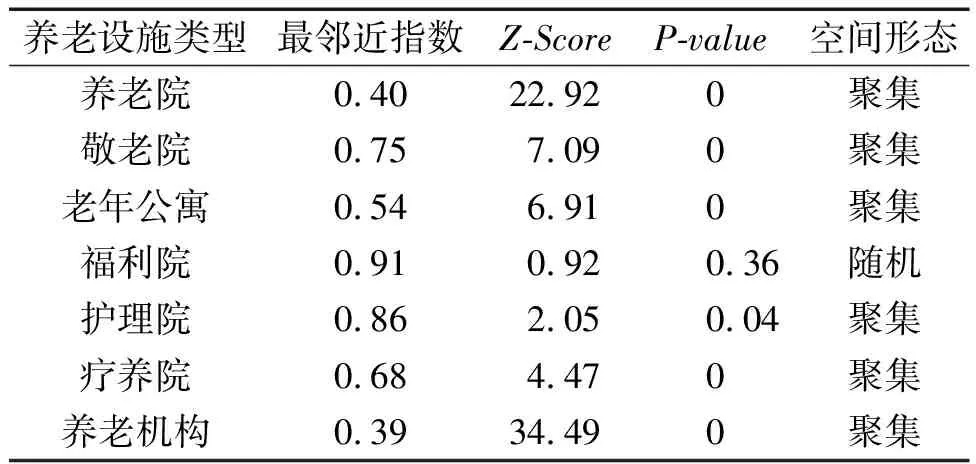

成都市养老机构主要包括养老院、敬老院、老年公寓、福利院、护理院和疗养院六种类型(见表1).其中以养老院、敬老院占比最大,分别达到48.73%、27.27%,合计占养老机构的76%,其他四种类型的养老机构占比合计仅占24%.从空间分布来看,基于市场需求、交通状况、环境条件和自身定位,不同类型养老机构形成了两种主要的圈层特征:一是按圈层结构数量从中心城区向郊区梯次减少,例如养老院、老年公寓、护理院;另一种是从中心城区向郊区逐渐增多,例如敬老院、福利院、疗养院.

表1 成都市各类型养老机构数量 单位:家

利用ArcGIS10.2计算成都市养老机构整体和各类型养老机构的最邻近指数(式(1)),结果如表2所示.从表2可知,成都市养老机构的最邻近指数为0.39,表明其空间分布在整体上呈聚集状态.从不同类型养老机构来看,其聚集程度和类型又有所差异.最邻近指数分析结果显示,养老院、老年公寓的聚集程度最高,其次为敬老院、疗养院和护理院;福利院的最邻近指数为0.91,Z为0.92、P为0.36,未通过检验,为随机型.综上可以看出,不同类型养老机构数量和聚集类型差异较大,机构养老服务体系还不完善,尚处于初中级发展阶段,养老机构的区域结构和类型结构矛盾均十分突出.长期以来,政策上大力支持公办养老机构建设,以敬老院、福利院为代表的公办养老机构发展相对成熟,而养老院、老年公寓、护理院、疗养院等以民办为主的养老机构发展时间较短,并且政策支持力度有限、政策落实不到位、执行困难,服务和监管体系尚不完善,还不能完全满足老年人口的多元化养老需求.

表2 成都市养老机构最邻近指数及空间结构类型

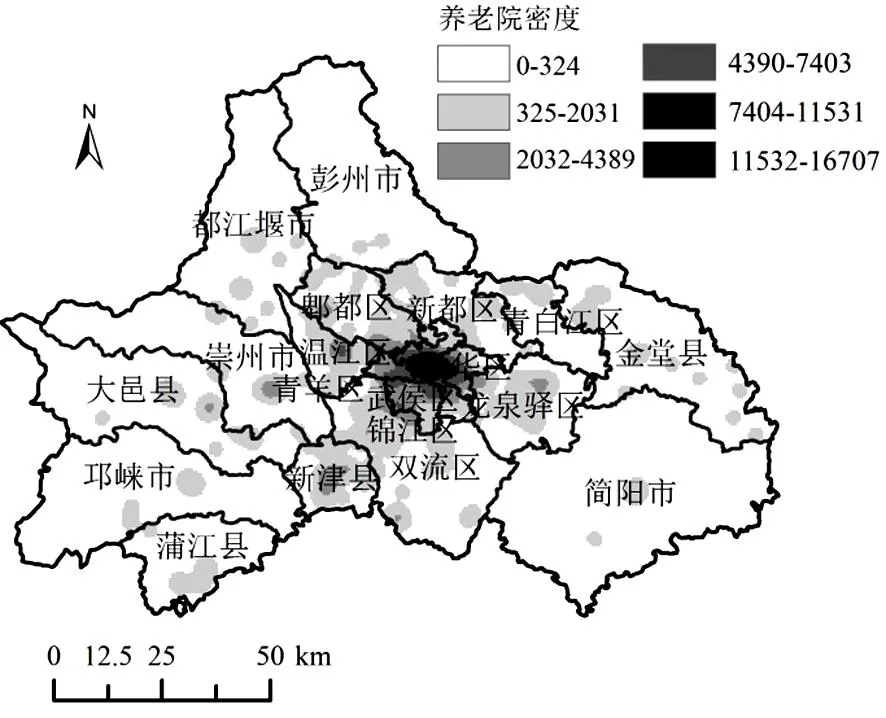

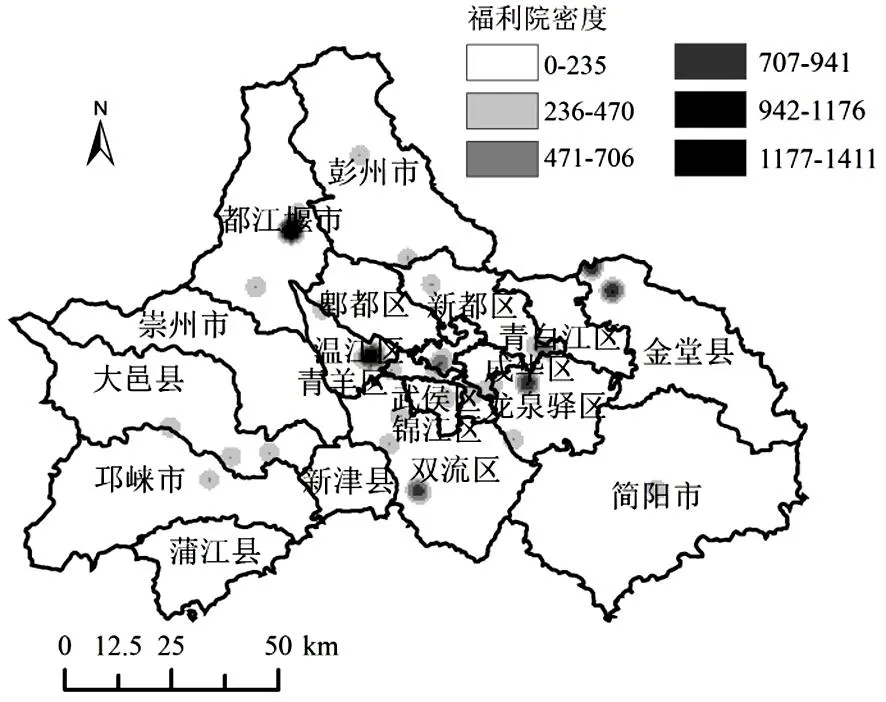

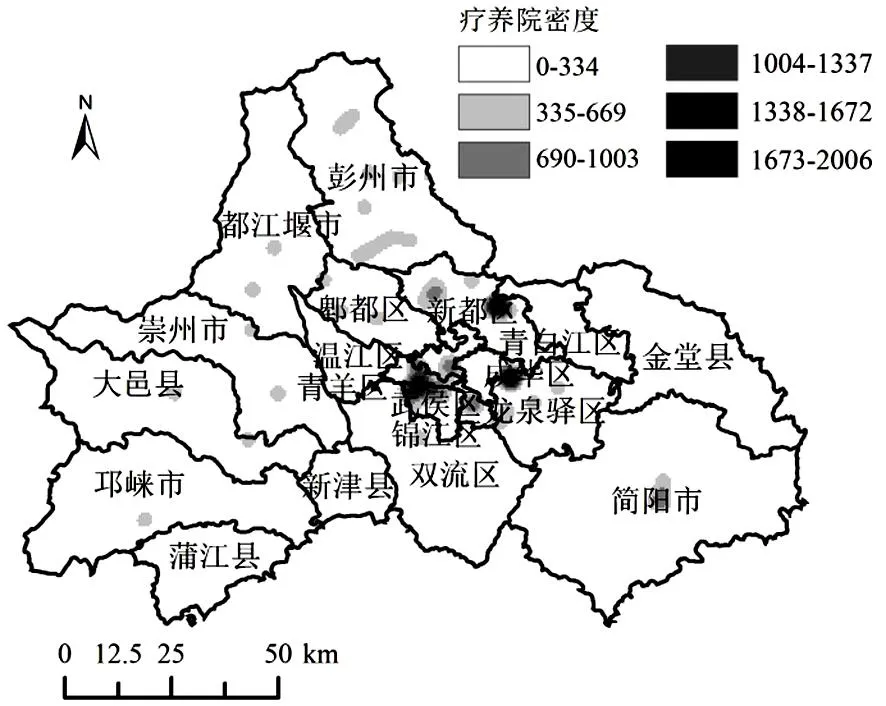

2.3.2 密度分析

最邻近指数从总体上分析了不同类型养老机构的空间聚集类型,为进一步刻画其空间分布特征,利用核密度估计法识别其在特定地区的空间聚集模式,并进行可视化分析,结果如图2所示.由图2可知,2020年成都市养老机构的核密度从中心城区向郊区逐渐减小,但是不同类型养老机构针对的目标人群和服务功能不同,因此在不同区域形成了大小不等的聚集核心.

(a)养老院

(b)敬老院

(c)老年公寓

(d)福利院

(e)护养院

(f)疗养院

(1)养老院、护养院形成了典型的“高中心—低外围”的空间结构,第一圈层养老服务需求大,形成了显著的高密度聚集核心,第二、三圈层的养老服务需求相对分散,聚集核心的规模也相对较小.同时,养老院多针对普通养老服务,市场需求大,其密度聚集核心的规模也较大.护养院则主要针对失能、半失能老人,市场需求相对较小,密度聚集核心的规模较小.

(2)敬老院受政策导向影响较大,一般每个镇(乡、街道)均有设置,主要接收“五保”老人,空间分布相对均衡,形成了“多核心—网状”的空间结构.

(3)老年公寓呈现多点布局,表现出典型的“岛状—等级”空间结构,第一圈层聚集核心的密度较高,第二、三圈层聚集核心的密度相对较低.主要因为老年公寓是集居住、餐饮、文化娱乐、医疗保健于一体的高质量的老年住宅,须有便利的交通、齐全的配套设施和优美的环境,而具有此类区位优势的地区较少.

(4)福利院主要收养城镇孤寡老人和孤儿,成都市一般每个县(市、区)都设置了1—2家,密度较小,呈现多点分布的空间结构.

(5)疗养院作为主要面向老年人群的保健康复机构,环境质量较高,属于高品质养老机构的重要组成部分,多分布在具有某种自然疗养因子的地方,形成了少数规模较小的孤立核心.

由于成都市仍然处于向心型的城市化阶段,扩散效应较弱以及城乡二元体制的限制,彭州市、大邑县、浦江县、金堂县等远郊区,养老机构数量少、密度小、档次低,养老服务类型单一,不能满足多样化的市场需求,这也是未来补短板的重点地区.

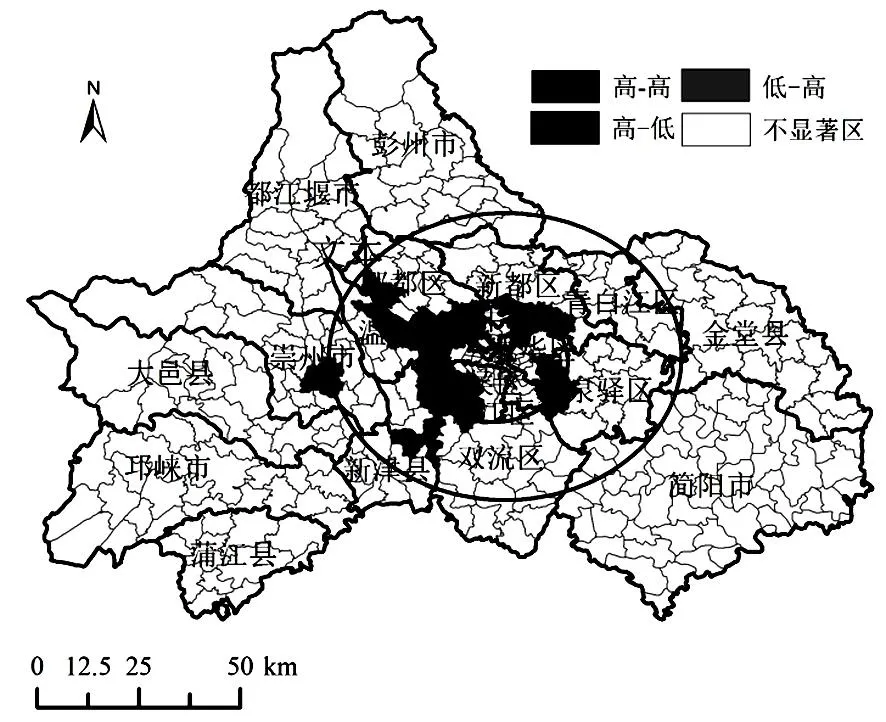

2.3.3 空间自相关分析

利用ArcGIS10.2软件,以镇(乡、街道)为基本单元,计算成都市养老机构的全局Moran’I指数.养老机构的全局Moran’I指数为0.24,Z值为8.32,P为0,通过检验,说明成都市养老机构在空间上总体呈聚集状态.进一步计算成都市养老机构的局部Local Moran′s I指数,并进行可视化,结果如图3所示.由图3可知,高-高聚集型集中分布在第一圈层的外缘和第二圈层的西、北、东三段,主要包括龙泉驿区、温江区、郫都区、新都区及其与第一圈层邻接的部分镇(乡、街道).这一区域邻接中心城区,养老市场规模庞大,其建设时期具有相对便宜的地租、便利的交通、良好的环境条件及政策导向,吸引了众多养老机构,形成了养老机构聚集度最高的区域.另外,崇州市崇阳镇等养老产业发展较好,而周边镇(乡、街道)养老产业发展水平相对较低,养老机构数量较少,形成了高-低聚集型.郫都区柳城街道、温江区黄田坝街道、新都区天回镇街道、木兰街道、武侯区簇锦街道等本身养老机构较少,又紧邻高-高型聚集区,便形成了塌陷型的低-高聚集型.

图3 2020年成都市养老机构LISA聚集

3 养老机构时空演变的影响因素

3.1 老年人口分布因素

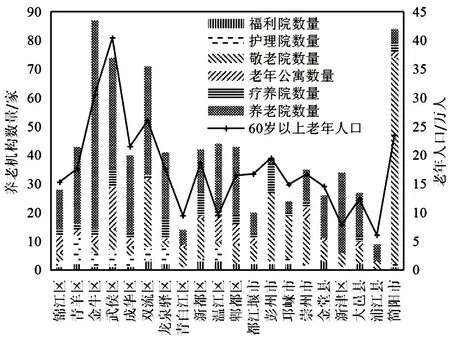

将2020年各区县老年人口数量与养老机构进行相关分析,Pearson相关系数(以下皆称相关系数)为0.82,P值为0.这说明养老机构与老年人口数量具有较高的正相关关系,即老年人口越多,潜在的养老市场越大,养老机构分布也越多(见图4).

图4 成都市老年人与养老机构分布

从图4可知,2020年,老年人口最多的五个区县分别为武侯区、金牛区、双流区、简阳市和成华区,4个位于第一圈层,老年人口为141.93万人,占成都市老年人口总数的39.96%,养老机构302家,占养老机构的40.48%.老年人口最少的五个区县为大邑县、温江区、青白江区、新津区和浦江县,均位于第二、三圈层,老年人口为45.30万人,占老年人口总数的12.76%,养老机构总数为99家,占养老机构总数的13.27%.可见,养老机构与老年人口的分布有较强的空间匹配特征,区域差异也有一致性.进一步将养老机构数量与大专以上人口、城镇化率数进行Pearson相关分析,相关系数为0.57、0.86,P值均为0,说明教育水平和城镇化水平越高,老年人越希望有一个保障好、质量高的幸福晚年,越可能接受机构养老.

3.2 经济发展因素

区域经济发展是养老机构建设和发展的基本动力,可以从供给和消费两个方面影响养老机构的发展.供给方面,经济水平较高,意味着社会资本充足,为政府和社会积极应对老龄化,开展养老机构建设提供了坚实的物质基础;消费方面,经济水平较高,意味着居民收入较好,老人入住养老机构的消费意愿和能力较强,有利于提高其市场的规模,诱发投资,进一步推动养老机构发展.以2020年成都市各县(区、市)养老机构与GDP进行相关分析,相关系数分别为0.61,P值为0,说明经济水平与养老机构之间为显著的正相关性,表明较高的经济水平对于养老机构发展具有重要的促进作用.例如,2020年,金牛区、武侯区、锦江区、双流区、龙泉驿区、郫都区等人均GDP较高,总量也在千亿元规模以上.与之相对应,这也是成都市养老机构分布密度最高、聚集性最强、发展水平最高的区域.

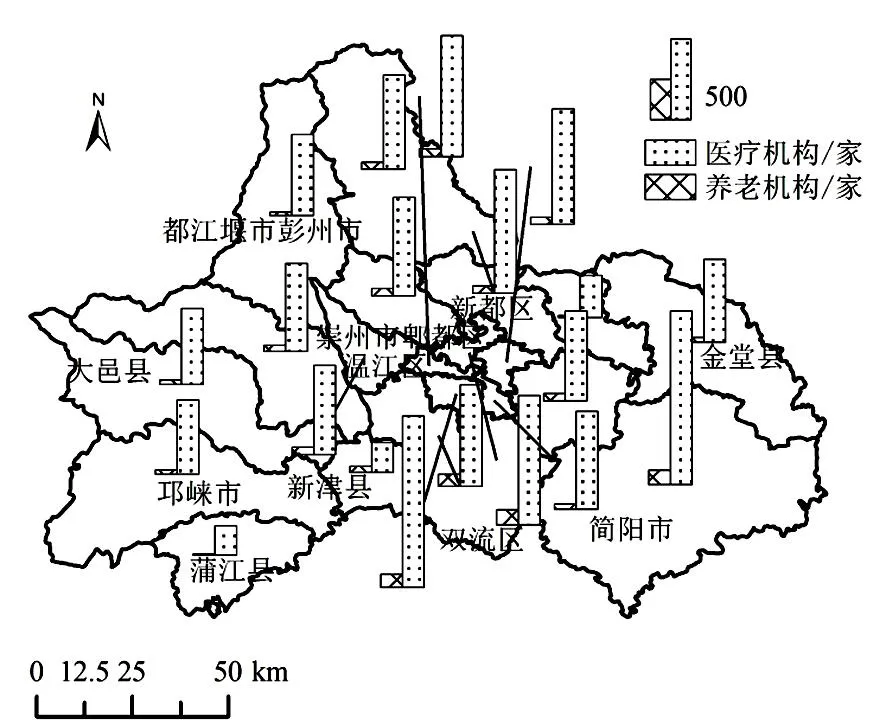

3.3 医疗资源因素

医疗配套设施是养老机构区位选择的重要因素,对养老机构的规划布局有重要影响.将2020年成都市各县(区、市)医疗机构与养老机构进行相关分析,相关系数为0.80、0.47,说明较好的医疗配套设施有利于促进养老机构向前发展.武侯区医疗配套设施最为完备,拥有医疗机构85家,床位2.68万张,与之相应,养老机构达到74家,床位1.20万张,分别排名第二、一名.浦江县拥有医疗机构169家,床位2 169张,在各县(区、市)中医疗配套设施配置最落后,与之相应,养老机构及床位也仅有9家和1 160张,均居县(区、市)最后一名(见图5).由于成都市面临日趋严峻的老龄化形势,养老机构仍然明显不足,特别是第三圈层的缺口较大.因此,应在第一圈层酌情增加中小养老机构,在第二、三圈层合理增加布局大中型养老机构,努力提升养老机构服务品质.

图5 成都市养老机构数量及医疗配套设施分布

3.4 交通因素

良好的交通条件既有利于养老机构的日常经营,也有利于老年人出行及家属探望.成都市养老机构分布与交通线路有如下关系:(1)养老机构大致沿主要地铁线路、公路干道延伸,但并不是分布在干道两旁,而是多为沿交通干道支线发达、公共交通便利的位置.仔细考察有如下原因:一是这里公共交通能到达,但又不拥堵,乘车等相对安全;二是与干道有一定距离,噪声较小,环境相对安静.(2)在主要交通线附近,养老机构密度大、类型丰富、档次较高,而远离主要交通线的地区,养老机构密度低、类型单一、档次较低.(3)公办养老机构因为其“兜底”的保障功能,对交通条件的要求相对较低,民办养老机构对交通的可达性和便捷度要求更高,例如在多条交通干线的交叉位置及其邻接地区就是其布局较为集中的区域.

3.5 政策因素

政府颁布和实施重大政策对养老机构的发展主要有两个方面的影响.一方面可以影响养老机构的总体规模.1950年以后,仅城乡孤寡老人由福利机构负责养老,其余老人由家庭供养,后期又受到经济困难等影响,养老机构建设陷入停顿状态[35].截至1978年,全市仅有13家养老机构.1984年,民政部漳州会议提出社会福利的保障对象扩大到所有老年人等弱势群体,保障形态由救济型转变为福利型,推动了养老机构建设[25,36].2000—2020年,《关于加快实现社会福利社会化的意见》(2000年)和成都市 “十一五”至“十四五”养老服务规划等文件的颁布和实施,极大地促进了养老机构发展,本阶段全市新增养老机构781家.另一方面可以影响不同所有制养老机构的发展及空间演变.历次政策文件均大力支持公办养老机构,要求其体现“兜底”保障的公平性,成都市大多数镇(街道、乡)均有设置,分布相对均衡.2000年以后则公办、民办并重,并大力扶持民办养老机构.相较而言,民办养老机构基于区位、市场和利润等因素驱动,注重成本和效益,集中程度更高,主要分布在中心城区和龙泉驿区、温江区、郫都区等部分近郊区域,在远郊区则集中分布于青城山风景区、龙泉山城市森林公园等环境优越的地区.

4 结论与建议

4.1 结论

本文选取成都市作为研究对象,利用空间分析方法与文献分析法,分析了1950—2020年成都市养老机构的发展历程、时空演变过程及影响机理,得出以下结论:

(1)成都市养老机构发展经历了四个阶段,并呈现不同的空间特征.萌芽期(1950—1978)机构养老服务刚刚起步,数量增长十分缓慢,表现出孤立分布状态;探索阶段(1979—1999)养老机构处于低速建设状态,呈散点分布特征;起飞阶段(2000—2018)和高质量发展阶段(2019—2020)养老机构数量呈现爆发式增长,并形成了圈层分布的空间结构,其发展由规模增长逐渐向高质量发展模式转变.

(2)成都市不同类型养老机构结构性矛盾突出,空间上呈聚集分布状态,区域差异较大.2020年,成都市养老院、敬老院作为养老机构的主体,共占养老机构总数的76%;养老院、老年公寓、护理院按圈层结构,从中心城区向郊区梯次降低,敬老院、福利院、疗养院则呈反向分布;养老院的聚集程度最高,其次为老年公寓、敬老院、疗养院和护理院,福利院为随机型;养老机构的核密度从中心城区向郊区逐渐减小,形成了大小不等的聚集核心,在第二圈层与第一圈层邻接区域的聚集最为显著.可以看出,成都市机构养老服务体系尚处于初中级发展阶段,养老机构的区域结构和类型结构矛盾均十分突出.

(3)成都市养老机构的空间演变受到老年人口分布、经济发展水平、医疗资源、交通便捷度和政策等因素的综合影响.老年人口数量越多、文化程度越高,养老机构分布就越多;经济水平越高,养老机构的建设资本就越充足,老人的消费意愿就越强烈,就越容易诱发投资,推动养老机构发展;医疗配套设施是养老机构区位选择和布局的重要影响因素,其完善程度对养老机构发展具有重要作用;便捷的交通既有利于养老机构运营,又能方便亲属探视和快速就医,促使其向交通便捷的地区聚集;相关政策对养老机构的规模影响显著,并促进了公办养老机构的均衡分布和民办养老机构的聚集发展.

4.2 建议

为更好地适应成都市老年人口对机构养老服务的巨大需求,需要在理清已有养老机构空间格局基础上,进一步统筹规划全市养老机构的空间配置.本文从优化空间布局的视角,结合城市未来发展格局、机构养老服务的多元需求和人口发展趋势、医疗机构等因素,提出以下建议:

(1)基于养老机构圈层结构的空间分布基础,构建与城市发展格局相适应的空间分布体系,促进区域均衡发展.本文研究表明,成都市养老机构为典型的“高中心—低外围”的圈层特征,聚集于第一、二圈层接合部,有其深刻的人口地域结构和经济空间的分异基础.未来发展过程中,要更加注重补齐金堂县、浦江县等第三圈层落后地区和农村地区短板.同时,须以“东进、南拓、西控、北改、中优”的城市发展战略为指导,构建与城市总体规划、国民经济与产业布局相协调的养老服务格局[1].“东进”和“西控”要围绕龙泉山城市森林公园、龙门山生态涵养区,改造和新建一批高品质大型综合型养老机构,构建成都市“生态康养带”,引领成都市养老机构发展.在东部新城建设过程中预建一批精品养老机构,满足基本保障.“南拓”要根据双流、浦江等地区老年人口分布情况,建立和完善养老机构基本服务网络.“北改”要在新都区、青白江区等地区改造现有功能单一、层次低端的养老机构,提升养老服务质量.“中优”要突出中心城区养老机构品质,提升老年人口的幸福感.通过优化养老机构空间布局,一是有利于提升全市机构养老服务供给能力,不断丰富多样化的市场需求;二是有利于疏解第一圈层过度集中的现状,促进区域均衡发展.

(2)公办与民办养老机构并重,鼓励社会力量兴办养老机构,提高护理院、老年公寓、疗养院等综合型养老机构的比重,促进养老机构服务体系高质量发展.一方面,进一步明确公办养老机构的社会“兜底”保障功能和民办养老机构满足老年人多元化养老需求的定位.大力改造和兴建一批公办养老院、敬老院,尤其是要补齐落后地区和农村地区的短板,增加救济型、福利型机构养老服务供给,提升其“兜底”保障作用.另一方面,扶持社会力量兴办多种类型的民办养老机构,增加机构养老服务总供给,缓解公办养老机构数量不足和满足多元化的养老需求.在高龄老人集中的区域增加护理院数量,着力解决病痛老人失能老人的生活起居、康复训练与医疗保健等.针对少部分高收入并且追求生活质量的老年群体,在自然条件优越的地区,鼓励民营资本建立大型综合型的老年公寓、疗养院等,以市场为导向,通过高收费保证较高的软硬件水平,提供年轻化、专业化的护理服务.同时,大力发展居家社区养老,提高其供给能力和服务水平,缓解老年人口密集地区机构养老服务不足的压力.

(3)优化与人口发展趋势相匹配的养老机构布局,适当增加医疗机构、交通便捷地附近的养老机构.

深入研究成都市第七次全国人口普查结果,以养老需求为导向,推动不同类型养老机构在老年人口密集区布局.在老龄化程度较高的简阳市、彭州市、邛崃市、大邑县等第三圈层积极推动普惠型保障型养老机构建设,增强机构养老服务供给能力,提高养老服务质量.积极研判老龄化程度相对较低的双流区、郫都区、金牛区等第一、二圈层的人口老龄化趋势,精准布局不同类型的养老机构,尤其是第一圈层场地费用昂贵,要合理布局一批普惠型小微型养老机构.养老机构布局要尽量靠近医疗机构,有利于充分发挥两者的优势,为老年人提供持续性的专业照料服务,在养老机构内的老年人发生危急重症疾病等突发状况时,能快速就近就医.在成都市可以围绕四川大学华西医院等综合医院,以及各区县人民医院等优质医疗机构,在其15分钟医疗圈内适度聚集一批养老机构,形成多点分布的区域性养老机构集中区.在各绕城道路、快速通道、地铁站、公交线路交会地等交通便捷的地区,轴带串联式设置一批养老机构,便于老年人出行、亲友探望和快速就医.