“教—学—评”一致性视域下语文深度学习的实践理路

王梓如

(西北师范大学 教育科学学院,甘肃 兰州 730070)

深度学习被认为是回应时代需求,落实核心素养的重要途径。[1-2]语文深度学习也是落实语文核心素养的重要途径。已有研究从语文深度学习的内涵、特点、实践策略等方面作了探讨。本文基于新课标提出的“教—学—评”一致性理念,在借鉴相关理论成果的基础上,探讨语文深度学习的实践路径,以期让语文核心素养在语文教学中真正落地。

一、“教—学—评”一致性视域下语文深度学习内涵

(一)“教—学—评”一致性的理解

《义务教育语文课程标准》(2022 年版)在“评价建议”中提出:“语文课程评价包括过程性评价和终结性评价。”“过程性评价贯穿语文学习全过程。”“课堂教学评价是过程性评价的主渠道。”在评价过程中,“教师应树立‘教-学-评’一体化的意识”。[3]

美国著名的课程论专家古德莱德(J.I.Goodlad)认为存在五种层次的课程:(1)理想的课程(idelogical curriculum),这是由一些研究机构、学术团体或课程专家提出的应该开设的课程;(2)正式的课程(formal curriculum),这是由教育行政部门规定的课程计划、课程标准及教材,也就是列入学校课程表中的课程;(3)领悟的课程(perceived curriculum),这是任课教师所领会的课程;(4)运作的课程(operational curriculum),这是在课堂上实际实施的课程;(5)经验的课程(experiential curriculum),这是学生实际体验到的东西。[4]尽管古德莱德是从课程层面思考从“理想的课程”到“经验的课程”之间的“转化”,但他的理论对我们思考教学过程中教师“领悟的课程”、课堂上“实际运作的课程”及学生实际“经验的课程”之间的“差异”提供了启示。基于这种理论分析框架,有学者从教学内容的角度具体分析了“教的内容”与“学的内容”之间的高度关联性,即“内容上的一致性”。对此,王荣生教授也曾提出一堂语文“好课”的最低标准、较低标准、较高标准和理想标准。其中,确定一堂好的课一个十分重要的标准即是“教的内容与学的内容趋向一致”。[5]已有研究启发我们,“教—学—评”之间存在着的“落差”是造成三者之间“不一致”的主要原因。思考语文教学中“教—学—评”之间的一致性,至少应该关注语文课堂教学中如下几对关系:一是,教的目标、学的目标与评价的目标之间的内在一致性;二是,教的内容、学的内容和学生实际“学到的内容”之间的内在一致性;三是,学习目标、学习过程以及学习结果之间具有内在的一致性。以上三条“内在一致性”可以视为是语文课堂教学中“教—学—评”一致性的“基本标准”。这里所谓“内在一致性”,从评价的角度来看,就是要有具体明确的证据能“证明”它们之间的相关关系。

“教—学—评”一致性理念对促进语文深度学习具有重要意义。首先,“学习目标从似有若无走向核心统领”。[6]语文深度学习应以有价值的学习目标引领深度学习过程。其次,积极寻求学习真实发生的核心证据,有助于语文深度学习的发生。最后,促进学生思维进阶,推动学生语文学习从浅层学习走向深层学习。基于“教—学—评”一致性视角审视语文深度学习,改变了课堂教学中教师的教、学生的学以及教学评之间的相互割裂状态,使之有机融为一体,相互关联,相得益彰,进而能够有效促进学生从浅层学习走向深层学习,在课堂教学中真实发生。

(二)语文深度学习的内涵

深度学习是教育学、学习科学、人工智能、计算机科学等多学科关注的研究对象。教育领域最先开始研究深度学习的是费伦斯·马顿和罗杰·赛尔乔,他们认为“深度学习不同于浅层学习,深度学习者更加关注学习材料本身,他们会主动对学习材料进行深入分析和理解,从整体上把握学习材料的内涵。”[7]詹森和尼科尔森在《深度学习的7 种有力策略》中将深度学习定义为:新内容或技能的学习必须经过一步以上的学习和多水平的分析或加工,以便学生可以改变思想、控制力或行为的方式来应用这些内容或技能。[8]纳尔逊·莱尔德则认为深度学习中至关重要的三个要素是:整合性学习、高阶学习和反思性学习。[9]我国黎加厚教授结合国外相关研究,认为“深度学习是指在理解学习的基础上,学习者能够批判性地学习新的思想和事实,并将它们融入原有的认知结构中,能够在众多思想间进行联系,并能够将已有的知识迁移到新的情境中,做出决策和解决问题的学习”。[10]

综合已有深度学习的相关研究成果,从语文学习的特点及过程来看,语文深度学习具有如下一些特点:一是,学习目标指向的高阶性,尤为注重学生高阶思维的发展;二是,学习过程注重“理解为本”的学习和生成性学习。威金斯“理解为本”的学习理论中,理解的六个层面分别为“解释、阐明、应用、洞察、神入、自知”,六个层面之间相互关联,最终指向深度学习的高阶层面。[11]P94三是,学习内容上具有整合性,注重新旧知识的联系,注重知识在新的问题情境中的迁移运用;四是,学习方式上注重探究性学习,在情境任务驱动下引导学生自主参与,合作探究;五是,学习结果上能够生成具有一定创造性的学习成果。

(三)“教—学—评”一致性与语文深度学习的相互关系

基于以上对“教—学—评”一致性的思考及语文深度学习内涵的认定,我们发现,要促进学生深度学习发生,就需要重视并确保“教—学—评”之间的一致性。反之也可以说,“教—学—评”一致性视角为促进深度学习提供了重要的“切入点”。从“教—学—评”一致性视角审视语文深度学习,就是要确保语文课堂教学中的“三个内在一致性”。首先,从目标达成的角度,语文深度学习应实现教的目标、学的目标和评价标准之间的一致性。教学目标应指向深度理解、高阶思维、迁移运用等更有学习价值的目标,以推动学生语文学习从浅层学习走向深层学习。其次,从语文教学内容的角度,要确保“所教的内容”和学生“所学的内容”之间趋向一致,同时,语文教学也要从重点关注“教什么”转向关注学生预期会学到什么或“学生实际学到了什么”;再次,语文教学要认真审视教学过程的有效性,从学习目标、学习过程与学习结果一致性角度来看,即是要寻求哪些证据表明学生语文学习“真实发生”这一问题。通过收集学生学习发生的证据,将内隐的学习过程外显化,反馈检测学生学习成果,进而有助于提高教学过程的有效性,促进深度学习的落实。最后,从评价的角度来看,语文教学要积极改进对学生语文学习的评价,设置相关的表现性任务,注重形成性评价及增值性评价,以评价指导反馈“教”和“学”,从而助力学生语文能力的生成和核心素养的建构。

二、“教—学—评”一致性视域下语文深度学习的实践路径

基于以上分析和思考,“教—学—评”一致性视域下语文深度学习可以遵循确立高阶思维发展的学习目标、明确学习真实发生的证据、确保教学内容从低阶到高阶的连续性、展开情境任务驱动的学习过程、运用反馈矫正程序确保学习目标落到实处的路径展开。下面本研究结合《归园田居》(其一)教学加以具体阐述。

(一)确立高阶思维发展的学习目标

“教”“学”“评”三位一体的前提是确立明晰的学习目标。结合深度学习的要求,学习目标的设置应能够指向高阶思维的发展。不同理论视野下对高阶思维目标的解释各有特点,如布卢姆的教育目标分类学在认知领域将认知过程分为:记忆、理解、运用、分析、评价、创造六个层次,[12]其中“分析,评价和创造”则属于高阶思维的发展目标。在格兰特·威金斯和杰伊·麦克泰格提出的“理解六个侧面”中,学生理解分为“解释、阐明、应用、洞察、神入、自知”六个方面。依此,高阶思维发展目标主要指向“基于深度理解的学习”“能够迁移应用的学习”。[11]P95约翰·彼格斯的SOLO 分类理论中将学习结果划分为“前结构,单点结构,多点结构,关联结构以及抽象扩展结构”,其中高阶思维发展的学习结果又主要指向“多点结构”“关联结构”“抽象扩展结构”等高阶思维成果。[13]

综合来看,指向高阶思维的学习目标指向基于深度理解的学习,学生能够在新的复杂情境中迁移应用所学知识,同时形成元认知意识。语文深度学习中,高阶思维发展的目标指向掌握知识、深度理解、迁移运用,生成言语产品、形成元认知意识及主动反思学习行为等。

基于指向高阶思维发展的目标,教师应提炼特色语文学习内容作为学习即将发生变化的预设。适切的学习内容有助于将学生深度学习发生的证据外显化。因此教师应先提炼特色的语文学习内容,使之契合深度学习的要求,推动学生思维的有序进阶。以《归园田居》(其一)为例,我们可以从课程标准、教材要求、文本特点以及学情三方面出发确立其教学目标。

1.读诗韵:掌握本首诗的韵律、节奏情感的基础上有感情的朗诵本诗。

2.悟诗情:运用知人论世,比较参读等方法体味陶渊明的人生追求和情感志趣。

3.品诗言:能够赏析陶渊明恬淡闲适又自然质朴的语言风格,品味独特的魅力。

4.对比阅读,撰写短评:抓住诗词特质,与《短歌行》适当对比,结合个人理解,书写诗歌短评。(预设学生已经学过《短歌行》)

以上四部分学习内容与学习目标相呼应,为保证“教—学—评”一致性提供导向,同时按照从低到高的思维发展逻辑,最终指向建构方法意识,发表独特观点的高阶思维。

(二)明确学习真实发生的证据

格兰特·威金斯提出了一种不同于传统教学设计的思路:从终点——想要的结果(目标或标准)开始,根据标准所要求的学习证据(或表现)和用以协助学生学习的教学活动形成教学。[11]P6由于逆向设计思路能有效弥补传统教学设计中学习结果缺乏检测、教学效果有效性缺失等问题,因此在教学实践中逐渐被广大教师所认同和接受。

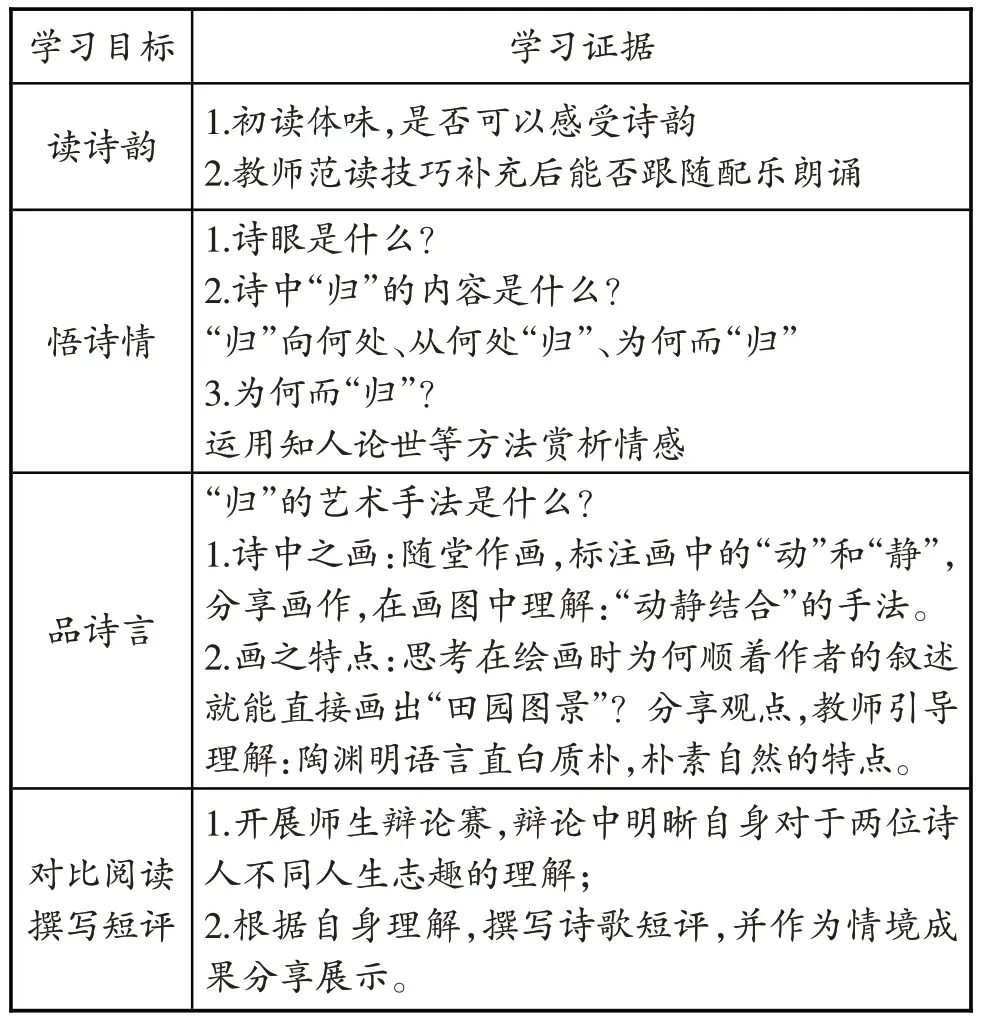

整体来看,逆向教学设计思路是指先确定预期的学习结果,再明确学习真实发生的证据,最后设计相关的教学活动。同时逆向设计思路将评价活动设置于教学活动前,充分发挥了学习目标的导向作用。逆向教学设计思路与“教—学—评”一致性原理中“目标导向”的前提相契合。在指向高阶思维的学习目标之下,学习结果更多的是学生思维活动的变化,因此教师在促进语文深度学习过程中可采纳逆向设计的思路,明确学生学习发生的证据,将内隐的思维活动外显化,从而检验真实学习是否发生。具体而言,教师可设置相关的表现性评价任务,来提高收集学习证据的可操作性。下面以《归园田居》(其一)为例(见表1),具体说明通过设计表现性任务来明确学习发生的证据。

表1 《归园田居》教学表现性任务设计

在表现性任务设计中,首先通过朗诵导入诗歌教学,本环节中设置教师范读、学生展示朗诵,形成师生互动,生生互动,通过学生朗诵收集证据,协助学生体会诗歌韵味。在“悟诗情”中,以“找诗眼”任务展开,根据学生对诗眼“归”的分析,形成问题链,最终指向从何处“归”这一问题,迁移运用知人论世的方法,体味情感。通过绘画、辩论的形式,为学生提供思考支架,将内隐的思维外显化同时推动学生的思考走向深入,促进学习目标的达成。

(三)展开情境任务驱动的学习过程

任务驱动教学指学生完成教师布置的任务,学习知识,建构技能的方法。李吉林老师认为语文情境应以“美”为突破口,以“思”为核心,以“情”为纽带,以“儿童活动”为途径,以“周围世界”为源泉。[14]语文情境的创设既要有语文教学中特有的审美和情思,又要具有实践性和拟真性,使得学生能够乐于参与,引发有价值的学习活动。

“教—学—评”一致性视域下,为实现深度学习下高阶思维的目标,教师在确定目标和学生学习发生的证据后,应设计与之匹配的情境任务,驱动学生的学习进程,使学生在真实的语文情境中建构新知识,实现思维的高阶发展。以《归园田居》(其一)为例,相关的情境任务可作如下设计。

为更好地贴切本单元的主题,班级拟开展诗歌学习分享周,现在需要你以本课所学《归园田居》(其一)为内容参与分享周,你有以下两种参与形式,任选其一即可:

1.“声情并茂”——朗诵风采展示。运用所学朗诵技巧,配乐朗诵所学的诗歌,教师可以进行录像记录。录像音频在班级媒体账号进行展示。

2.“言之成理”——撰写诗歌短评,投稿至班级公众号进行展示分享。要求对不同的诗歌有针对性地书写诗歌短评,叙议结合,对诗歌内容展开分析和评论,思路清晰,态度鲜明,最好有自己独到的见解,有理有据,令人信服。

本情境任务需要学生掌握朗诵技巧,理解《归园田居》(其一)的情感抒发,同时能够书写相关的诗歌短评,输出相关的言语成果,与学习内容和目标契合,并且以“诗歌学习分享周”为活动,缩短了语文知识和生活之间的间隔,提高了学生的参与性和主动性。

(四)运用反馈矫正程序确保学习目标落到实处

反馈校正程序是教师及时发现学生学习存在的问题并有效地开展矫正教学。学习评价是反馈矫正的有效方式,教师通过各种评价方式对学生的学习效果进行检测。

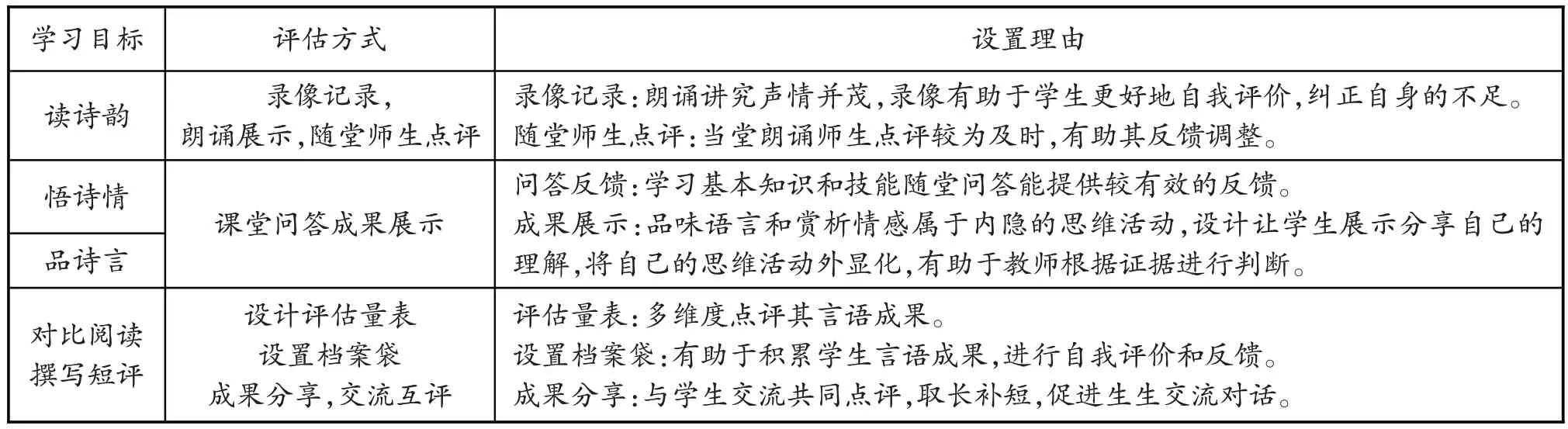

“教—学—评”一致性的视域下,结合不同的学习活动和学习内容的要求,应采用评价连续体理念,设计多层次的评价工具,使评价工具的选择与学生的思维阶段相适应,进而更好地促进学生言语成果的输出。[15]基于此,以《归园田居》(其一)为例,设计评估工具多层次,评估主体多元化的反馈校正程序(见表2),确保学习目标落到实处。

表2 教学过程中的表现性评价设计

三、结语

深度学习符合当下对于培养学生核心素养的需要,“教—学—评”一致性为思考语文深度学习提供了一个富有启发性的概念框架。基于“教—学—评”一致性概念框架,语文学习需要从教学目标(学习目标)、教学内容(学习内容)、教学评估(学习结果与反馈)等方面思考其“内在一致性”,进而实现从浅层学习趋向深度学习。