《乾隆年编华夷译语》之“西洋馆译语”译者初探*

□ 全 慧

“华夷译语”是对明清两代官方组织编撰的各种《译语》《杂字》《来文》的统称,①这些书中并未署“华夷译语”之名,20 世纪30 年代,德国学者福克司(Walter Fuchs)发现该类典籍,将其统称为《新华夷译语》;后日本学者也随称《华夷译语》,并将其分成甲、乙、丙、丁四类,见春花、李英、郭金芳《清乾隆年编〈华夷译语〉述论》,载《故宫学刊》2018 年第1 期。2017 年以来,故宫出版社将故宫博物院所藏乾隆年间编撰的此类译语陆续影印出版,统以《故宫博物院藏〈乾隆年编华夷译语〉》名之。包含若干种汉语和非汉语语言之对译辞书,编撰历史长,涉及语言多,体现出明清时期中国人的世界观与文化秩序,是一份珍贵的文化遗产。

故宫博物院藏《乾隆年编华夷译语》可被视作起自明代的“华夷译语”之扩充续编版本,一般被学界称为“丁种本”(又称“会同四译馆《华夷译语》”),除延续多种民族语言之外,更增加了六种与西方语言对照的译语:《弗喇安西雅语》②诸译语题名汉字原有大小、上下之分,为不影响阅读,本文不保留此种区分,特此说明。(法语)、《伊达礼雅语》(意大利语)、《额哷马尼雅语》(德语)、《播都噶礼雅语》(葡萄牙语)、《拉氐诺语》(拉丁语)和《咭唎国译语》(英语)。前五种每卷首页均明确标注“西洋馆”字样,学界也以“西洋馆译语”代称。③《咭唎国译语》不属于“西洋馆译语”,其形式、内容和编撰方式均与另五种辞书区别甚大,且已有学者专文讨论其译者问题(请见黄兴涛《〈咭唎国译语〉的编撰与“西洋馆”问题》,载《江海学刊》2010 年第1 期,第150—159 页),故不列入本文讨论范围。五种译语整体架构相同:每页四组,均以汉语词汇为中心,上有该词的外文释义,下附外文的汉语发音;汉语词条的选择和顺序也基本相同,五种版本中仅有微小的差别。应系预先编制好汉语词条,再请不同语种的译者进行翻译,之后为外文注音。受制于形式和篇幅,该系列译语更近似简单的词汇表:一个汉语字或词一般只有一个外语释义,且尽量简洁,这种方式与汉语词汇丰富的语义无疑是难以匹配的。因此,在这一中国官方首次进行的汉语与多种西方语言的辞书编写尝试中,译者能发挥的空间或作用其实殊为有限。囿于篇幅,本文暂不讨论该系列译语的科学性及其学术影响等,而仅聚焦于对译者身份的探讨。

这五种译语中,目前唯一可以确认(部分)译者的,是德汉辞书《额哷马尼雅语》,其余四种的译者身份则非常模糊,学界尽管有所猜测,却始终缺乏实证:是否确定均为西洋传教士所译?是否只有耶稣会士参与、又或者是否当时在京的所有耶稣会士都参与其中?如果是,具体有哪些人?译者之间如何分工?是否有人承担两种、甚至更多种译语的翻译?中国学者参与程度如何?……种种疑问至今无解。本文将从译语文本和中西文史料出发,分别讨论这些问题。

一、“西洋馆译语”译者的国别及分工模式探究

“西洋馆译语”的编撰与乾隆十三年(1748)九月的一则敕谕直接相关,据《清高宗纯皇帝实录》卷三二四载:

朕阅四译馆所存外裔番字诸书,虽分类音译名物,朕所识者,西番一种,已不无讹误,因思象胥鞮译,职在周官;藉轩问奇,载于汉史。我朝声教四讫,文轨大同,既有成编,宜广为搜辑,加之核正,悉准重考西番书例,分门别类,汇为全书。所有西天及西洋各书,于咸安宫就近查办,其暹罗、百夷、缅甸、八百、回回、高昌等书,著交与该国附近省分之督抚,令其采集补正。此外,如海外诸夷并苗疆等处,有各成书体者,一并访录,亦照西番体例,将字音与字义用汉文注于本字之下,缮写进呈,交馆勘校,以昭同文盛治。著傅恒、陈大受、那延泰总理其事。①《清高宗纯皇帝实录》卷三二四,中华书局,1986 年,第25—26 页。转引自春花、李英、郭金芳:《清乾隆年编〈华夷译语〉述论》,第383—384 页。

谕令中只明确了总负责人,并没有指定具体编写人员及其类别。因来自德意志的传教士魏继晋(Florian Joseph Bahr,1706—1771)曾在写给欧洲的信件中自陈为该词典中德语的译者,并表示刘松龄(August von Hallerstein)、傅作霖(Felix da Rocha)、郎世宁(Giuseppe Castiglione)和蒋友仁(Michel Benoist)四人当时正忙于他务,皇帝命其他人将汉语译成欧洲语言,撰写一部详尽的汇集拉丁语、法语、意大利语、葡萄牙语及德语词汇的词典,②Florian Bahr, “Brief an R.P.Philippum Volter, dem 28.November, 1749,”in Der Neue Welt-Bott, Num.695, p.124.因此学界普遍认为这批“西洋馆译语”的译者就是耶稣会士——但这一表述并不能确证其译者仅有西洋传教士,是否有中国人的参与,或者说,翻译工作的主导者、定稿者是中国人还是外国人;也难以判断大概有哪些传教士参与、分工方式如何。下文拟从译语的文本出发来确认这两点。

(一)五种“西洋馆译语”是否均由外国人主导翻译

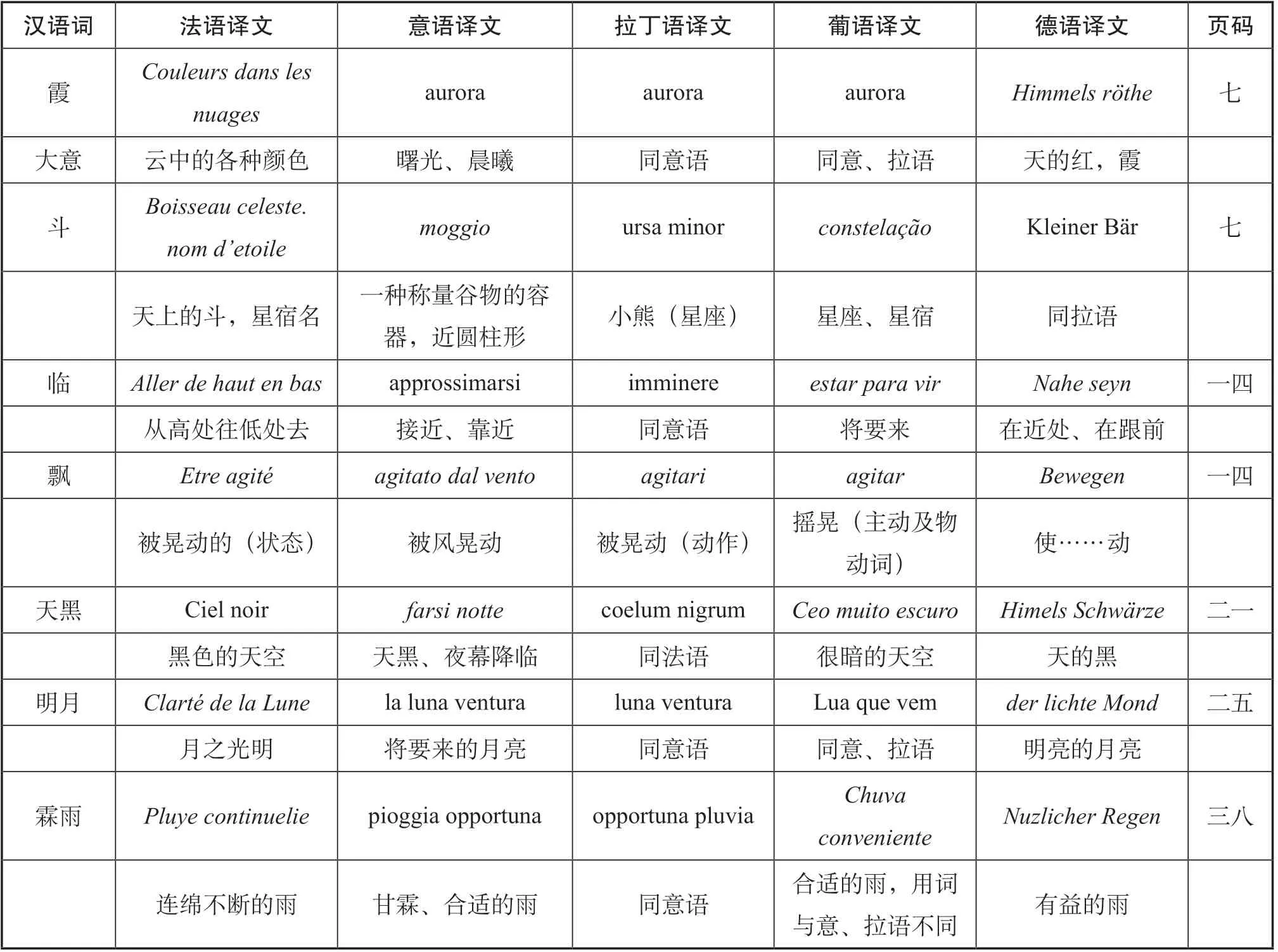

在尚未从历史文献中找到直接证明的情况下,要解答这个问题,可以通过考察外语释义与中文原意之间的差别来实现:如果中国学者在翻译过程中起到过较大作用,则中外文意思应该不会相差太远,至少不会有多少常识性错误。下文以“华夷译语”的第一门“天文门”为例,列举部分词汇的五种外语释义以窥一斑。该门下共收词153 条,其中单字词52 个,双字词101 个(见表1)。

表1 五种译语里外汉语义差异举隅

表1 中所举仅为“天文门”中的部分例子。纵观全书,虽大部分外语释义较为准确,但此类中外文意思迥然的情况亦为数不少,例如将“三宝”(佛教指“佛”“法”“僧”)译成“三种珠宝”①《弗喇安西雅语》,见故宫博物院编《故宫博物院藏〈乾隆年编华夷译语〉》第十四卷,北京:故宫出版社,2017 年,第307 页。法语:3 Bijoux。、将“宫殿门”中作为名词的“学(校)”译成动词“学习”②同上,第十五卷《伊达礼雅语》,第229 页。意大利语:imparare。等。之所以此类误译频出,明显是因为译者对部分中文词的理解不到位,而不是由于译者的外语水平不好。因此可以充分证明,五种译语的翻译者均是母语为外语者;且成稿后,中国学者可能由于外语水平不足,未能对译文进行有效订正。

(二)是否可能一人担纲数种语言的翻译

从表1 还能明确看出,诸译语在译文和词汇选择上并非完全一致,因此本节探讨问题的结论已初现端倪。由于清代来华欧洲人士,尤其是耶稣会传教士中,精通拉丁语及数种欧洲语言、同时通满汉双语者为数并不少,一个人或数个人同时承担两种甚至更多语种的翻译,理论上并非不可能之事。要弄清此问题,可以从五个译语的文本出发,考察译文之间的相似度——若有一人(或数人)同时翻译数种语言的情况,那么绝大部分中文词的外语释义乃至外语词汇的选择在其所负责的几个译语中应该相同或相似;反之,若两种译语里出现多处释义不一致,则可证明二者并非同一译者所译。下面仍从“天文门”中选取几个典型例子,请见表2。

表2 五种译语中同一词汇的译文词义差别举隅

由表2 可见,所选词汇的五种外语释义,没有哪两个语种是始终完全一致的,两两不同的情况非常普遍,甚至有五种语言互不相同的情况;有些即使意思相近,却用了不同的词。而各译语的外文表达则非常纯熟,除偶见拼写方面的疏漏之外,译者的外语水平还是值得信赖的。“天文门”下150 余个词条大部分是客观世界天文气象类的词汇,因此在外语中找到对应词汇并不难;而五种欧洲语言从语源而言较为相近,要想统一翻译其实完全可行。然而即使如此,五种译语却有诸多词汇选取了并不一致的翻译方法。从“天文门”来看,此种情况至少超过了10%。①且除释义差别外,诸译语对译文的词性选择也不尽相同。见全慧:《〈乾隆年编华夷译语〉之西洋馆译语初考——以法语版“天文门”与意大利语、拉丁语版之对比为中心》,载《汉学研究》2021 年春夏卷,第543—544 页。由此可知,五种译语系由五位或五组不同的人士分别完成,并无一(组)人负责超过一个语种的情况,各组之间常有互相参照、共同研讨,但绝未完全照搬。

综上,对于译者的国别问题,可以得出以下结论:“西洋馆译语”之翻译工作至少大部分由外国人承担,译文定稿者也是外国人;中国学者囿于外语水平等因素,在此过程中并不起主导作用;在分工方面,包括拉丁语在内的五种译语应由不同的人分别翻译,法、意、葡、德语的译者很可能分别操相应的母语,或至少精通该语种,且具有一定的独立性和自主权;各小组可能同时、分别开工,在翻译大部分词汇时互相有所参考,但成品并非完全一致,最终定稿者对此亦未做强行统一。

二、“西洋馆译语”译者主体探究

“西洋馆译语”作为官方出品、皇帝亲自关照②魏继晋在同一封信中写道:“皇帝亲自跟进(六种语言大词典的)实施;他允许编者们与他自由讨论此事,并十分友好地接待他们。”转引自Louis Pfister, Notices biographiques et bibliographiques sur les jésuites de l’ancienne mission de Chine(1552—1773), Shanghai: Impr.de la Mission catholique, 1932, p.750.的文化工程,为其承担翻译工作的外国人应当满足以下几个条件:稳定居住在北京;在宫廷里有身份或工作、受皇帝信任;从利于工作组织与协同的角度来看,他们最好属于一个同时具备数种外语人才的团体;以及最重要的,他们需要有不错的中文水平和中国文化素养——从当时北京城里,尤其是在宫里当差的外国人的情况来看,能同时满足这些条件之人的身份已呼之欲出:凭技艺在宫廷里从事多种工作的欧洲天主教传教士。结合上文分析来看,判断翻译工作系以他们为主体,问题应该不大。那么,具体有哪些人参与了此项工作,除耶稣会士外,是否还有其他修会的传教士呢?这需要结合时代背景和译语编撰时间来探查。

(一)时代背景

总体而言,清朝康雍乾三代对待天主教的态度由松渐紧。乾隆对天主教虽无深仇大恨,但一来受到祖训禁教的约束,二来有许多仇教官吏屡屡上书对传教士加以揭发和抨击,因此他几次重申禁教令。在其任内,教难频发,时松时紧。③参见张泽:《清代禁教期的天主教》,台北:光启出版社,1992 年,第64 页。1746—1748 年是天主教在华面临的情势最严峻的时期之一,期间的几次教难致数名西洋传教士死亡。④如福建的多明我会士桑实(人称白主教,Pedro Sanz y Jordá,1680—1747)、苏州的耶稣会士黄安多(António-José Henriques,1707—1748)和谈方济(Tristano d’Attimis,1707—1748)等人被处死。

而即使在严厉禁教时期,乾隆仍非常欢迎,甚至期待身怀技艺的西洋传教士来京效力,对他们也十分宽容优待。如1744 年5 月,葡萄牙人马得昭(António Gomes)和庞近仁⑤此人的原名、国籍、所属修会等信息尚难查实,仅在中文史料中有零星记载。奉旨入京,有人上奏请示是否照旧例予以赏赐,乾隆谕旨“着从优议赏”⑥第一历史档案馆编:《清中前期西洋天主教在华活动档案史料》第四册,北京:中华书局,2003 年,第121 页。;同年10 月,法国神父沙如玉(Valentin Chalier)等人因天冷体弱欲打一铺地炕的请求也得到了准允。⑦同上,第127 页。不过,乾隆与康熙对待天主教的态度也并不相同。乾隆最喜欢的不是西方的科学,而是西洋教士的技艺和美术,因此他留用并不断吸纳了一大批西洋教士为自己服务,工种涉及天文历法、地理、绘画、建筑、钟表、机械、音乐、医药等。此外,当时在华的西洋人总体数量少,会说汉语或满语者更少,而朝廷里也鲜有满人或汉人能说欧洲语言。如此一来,掌握了双方语言的传教士具有天然优势,因而他们还有一个主要功用:充当外交使臣或翻译。①Rowbothan A.H., Missionary and Mandarin: the Jesuits at the Court of China, New York: Russell & Russell, 1966, p.231.

另有一点值得注意的是,上引乾隆谕令中并未指定要编成哪些“海外诸夷”之语言的译语,而最终成书之五种语言的选择,除了其确为当时欧洲较为重要的几种语言之外,应该与宫廷里正好有精通这几种语言的外国传教士有着必然联系。其他一些重要语言,如英语,其译语由广东地区的通事们在当地完成,成书规模及质量均远不及五种“西洋馆译语”,据考并非“正宗”的英语,而是流行于18 世纪的广东英语,即由英语、葡萄牙语、汉语官话、汉语方言构成的“中国皮钦语”(Chinese Pidgin Language)。②聂大昕:《〈咭唎国译语〉的广东通事探源》,载《国际汉学》2020 年第4 期,第116 页。另据黄兴涛:《〈咭唎国译语〉的编撰与“西洋馆”问题》,第158 页,乾隆时,在宫廷服务的西方传教士中没有英国人,出于对日益强大的英国的妒忌和恐惧,也有一些欧陆传教士特别是在华有特殊利益的葡萄牙传教士,会有意无意地将英国和英语排除在“西洋”之外。而当时对中国外交而言可能更为重要的俄语,以及欧洲的另一重要语言西班牙语等,译语均付阙如。很大可能是因为当时宫廷里缺少以这两种语言为母语的西洋人士,或者即使有,却并不能加入既成的编译团队。③俄国人当时在京有商队,统治者赐给他们居所,有数名神职人员长期驻扎,不少人在学习汉语和满语,以期将来在俄国朝廷或两国边境做翻译。见刘松龄1743 年10 月6 日信件:Mitja Saje (ed.), A.Hallerstein—Liu Songling—刘松龄: the multicultural legacy of Jesuit wisdom and piety at the Qing Dynasty Court, Maribor: Kibla: ARS, 2009, p.318.而且当时,分别设立于康熙和雍正时期的“俄罗斯文馆”和“俄罗斯学馆”仍然存在于宫廷(黄兴涛:《〈咭唎国译语〉的编撰与“西洋馆”问题》,第157 页),但即使其中有俄国人,他们与天主教传教士显然也不属于一个团体,并未加入本系列词典的编译团队。这也从侧面证明,当时在宫廷里当差的欧洲天主教传教士们,正是这批译语之译者的主体。

而与中国皇帝的态度和禁教大环境相对应的,是欧洲天主教传教士们前赴后继来华的热情。从康熙规定传教士必须领“票”起,京外传教士多被驱逐至中国澳门,部分人潜回内地偷偷传教,处境危险;即使在北京宫廷的传教士,也一般没有自由传教的权力,多数时候他们都在疲于完成皇帝交办的任务。在这种境况下,传教士们之所以愿意留在北京、服务于宫廷,是为了“曲线救国”——希冀通过他们的努力,获得皇帝的好感,从而为基督教在中国的传教事业保留一定的可能性和自由度。多名传教士都在寄往欧洲的信件中阐述过这一点,刘松龄就在1749 年的两封信中表达过同一个意思:

从朝廷和我们所服务的君主的所作所为中,您可以看出我们是生活在何等危险的环境中。唯有神召使命让所有这些辛苦变得可以忍受,只因我们希望,我们在这个国家的存在、我们向皇帝提供的服务,能够有助于增加上帝的荣耀,有助于保存这为千万中国人谋福祉的残破不堪的传教事业……④刘松龄 1749 年 11 月 28 日自北京寄至那不勒斯教省 Nicolo Giampriamo 神父的信,同天他在寄给兄弟 Weichard 的信中也表达了同样的意思,译自Mitja Saje (ed.), op.cit., p.314。

也有在京传教士在回应欧洲一些人关于“是否值得漂洋过海去为一位异教的君主绘画,或给他讲授物理、数学和天文等”的质疑时,表示“为了拯救众人,我们通过合法、公正的手段,力求对那些能够为此带来巨大好处的人(按:指以皇帝为代表的上层人物)有用……在首都确立基督教的这种地位,能让其他传教士得以进入那些基督教尚未被官方批准的省份,并使那些省份能够拥有众多非常虔诚的基督徒”⑤杜赫德著,郑德弟等译:《一位在北京的传教士于1750 年寄给某先生的信》,见《耶稣会士中国书简集》(下卷),郑州:大象出版社,2001 年,第13—14 页。。

正因如此,乾隆时期虽不断禁教,欧洲的耶稣会及罗马教廷传信部仍源源不断地向中国派遣有一技之长的传教士,并根据中国皇帝的需求,及时调整选派人员。①参见果美侠:《论17—18 世纪天主教会对清宫西洋画家的选派》,载《故宫博物院院刊》2016 年第3 期,第115—129 页。据统计,乾隆一朝共有50余名具备专长的欧洲传教士来京,除耶稣会士外,还有数名奥斯定会、遣使会、方济各会、加尔默罗会的传教士。②陈玮:《乾隆朝服务宫廷的西方传教士》,见 《“西学与清代文化”国际学术研讨会·北京·2006》,第532—534 页。要判断他们中的哪些人有可能参与了“西洋馆译语”的翻译,还需要结合具体的编撰时间来推测。

(二)编译时间

据上文引述的《清高宗纯皇帝实录》,“西洋馆译语”编撰的起始时间为1748 年10 月(农历九月)。上引魏继晋1749 年11 月28 日的信中还约略提道,刘松龄和傅作霖被派往鞑靼绘制木兰地区全图,③Florian Bahr, op.cit., p.124.因此没被指派参与词典翻译。此事在刘松龄的信件中也有提及,确是在1749 年:“今年,我去了鞑靼地区,应皇帝之命,为他和子民常去狩猎之地绘制一份地形图。与我同行且一同工作的,是葡萄牙神父傅作霖。”④刘松龄1749 年11 月28 日寄自北京,致其兄弟Weichard 的信,译自Mitja Saje (ed.), op.cit., p.339.可见,词典编译工作截至1749 年底尚未完工,极有可能持续到了1750 年甚至更晚。⑤黄兴涛亦推测五种“西洋馆译语”的完成时间大约在1750 年前后,见黄兴涛《〈咭唎国译语〉的编撰与“西洋馆”问题》,第152 页。因此,下文将对1748 年10 月至1750 年底间在京(或其中有较长一段时间在京)的外国传教士进行详细考察,从而框选出译者的大致范围。晚于该时间来京的欧洲传教士,如法国耶稣会士钱德明(Jean-Joseph-Marie Amiot/Amyot,1751 年8 月入京)等人,即使后来加入了仍未完工的翻译工作,应也不会起到主要作用了。

三、“西洋馆译语”具体译者探究

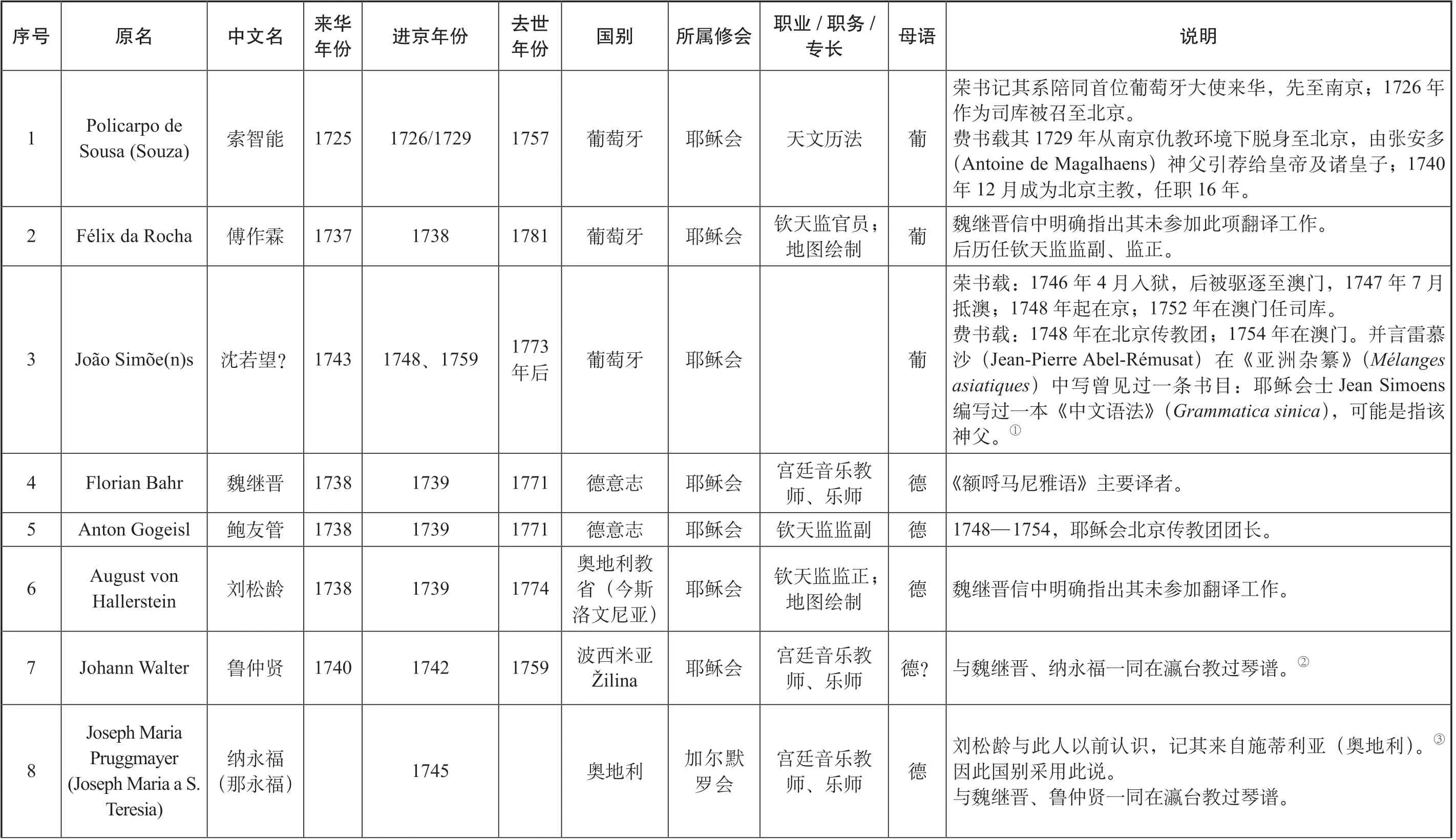

确定了工作时间段、地点和人物类别之后,找出可能参与此项工作的人员理论上应该不难。然而,鉴于目前多数综述有关乾隆时期北京宫廷传教士的书籍和文章都以列举其中最著名者为主,鲜见较为完整的名单,⑥参见:Allan C.W., Jesuits at the Court of Peking(《京廷之耶稣会士》),Shanghai: Kelly and Walsh, 1935;Rowbothan A.H., Missionary and Mandarin: the Jesuits at the Court of China, New York: Russell & Russell, 1966;Beurdeley M., Peintres Jésuites en Chine au XVIIIe siècle, Montrouge: Anthese, 1997;史习隽:《西儒远来:耶稣会士与明末清初的中西交流》,北京:商务印书馆,2019 年。遑论具体到某三年之内;且现存中西文史料间存在大量龃龉,人名、时间、地点等关键信息多有出入,因此要列出一份准确而简明的名单并不容易。本文仔细梳理了截至目前较为全面和权威的中外文史料和相关“列传”类汇编,筛选出上述时间段内在京的各天主教修会传教士名单,按照国籍(母语)分类,依进京时间排序,请见表3。

表3 1748 年10 月至1750 年12 月间在京的欧洲传教士名单

据统计,这段时期在京的天主教传教士除了耶稣会士外,还有一位奥斯定会士,一位加尔默罗会士,以及一位很可能属于其他修会的会士。

根据此表,我们可以对几种译语最有可能的译者做出推测,同时排除可能性较小的人选:

《播都噶礼雅语》:排除掉傅作霖后,剩下的两位葡萄牙人索智能和沈若望均有一定可能。沈若望具有相关的学术兴趣和能力,但中文史料中鲜有此人的痕迹,是否曾在宫廷任职仍然存疑。索智能虽有天文历法方面的专长,但并无在钦天监或其他岗位工作过的确凿记录,不过编撰期间他大部分时候在京且身份受到过朝廷的承认,可能性略大于沈若望。

《额哷马尼雅语》:魏继晋是本书的主要译者,但不一定是唯一的德语译者。可能与其合作翻译的人还有加尔默罗会士纳永福,和很可能以德语为母语的波西米亚人鲁仲贤,二人与魏继晋同为乐师,在宫廷里的工作内容也非常相似。魏继晋的中文很好,据推测,由于他精通音乐,因而对汉语语音掌握良好,这为他编撰《额哷马尼雅语》打下了语言方面的基础。⑦李雪涛:《〈华夷译语〉丁种本与〈额哷马尼雅语〉之研究》,载《中国文化》2021 年第1 期,第203 页。那么,同样作为乐师的纳永福和鲁仲贤,有可能也相对比较好地掌握了汉语。

鲍友管时任钦天监监副和耶稣会北京传教团团长,公职和传教事务忙碌,刘松龄在1749 年的信中曾言,自己与同事们每天忙于天文观测,将要编成一部广博的天文方面的书①Mitja Saje (ed.), op.cit., p.314.(即《仪象考成》)。同样来自波西米亚、可能以德语为母语的艾启蒙是宫廷画师、郎世宁的学生。由于乾隆对西洋画经久不衰的兴趣,以郎世宁和王致诚为代表的传教士画家堪称在京传教士中工作最繁忙的人。据考,郎世宁仅在1748 年一年间就被要求作画十余幅,②杨伯达:《郎世宁在清内廷的创作活动及其艺术成就》,载《故宫博物院院刊》1988 年第2 期,第13—14 页。同时兼任圆明园西洋馆的设计;而王致诚更曾被要求在6—7 天内画出11 幅人物肖像,不得不带病工作,③杜赫德著,郑德弟等译:《一位在北京的传教士于1750 年寄给某先生的信》,见《耶稣会士中国书简集》(下卷),第32—41 页。此外他也参与了圆明园部分工程的设计。由此推测,作为画师的传教士,较难有时间来参与翻译工作。奥地利耶稣会士南怀仁即使可能在此期间曾巡历至京,但时间既短也无朝廷公职,因此不太可能参与此项任务。

《弗喇安西雅语》:乾隆年间,法国耶稣会士保持着在京人数上的优势,从表中也能看出,有能力翻译辞书者不止一两位。从学识、语言能力和在宫中承担的工作来看,宋君荣、孙璋和汤执中是当时最有可能的人选。宋君荣被欧洲人誉为同时代耶稣会传教士中最有学识者④Pfister, op.cit., p.667.,他在汉语学习上投入了大量的精力,以致“几乎忘记了自己的母语”⑤Ibid.,进步非常快。而从其曾为宫廷“西洋学馆”拉丁语教师的经历来看,他作为《拉氐诺语》的主要译者也是非常有可能的。且纵观五种译语,法语的翻译及书写相对最为随意,拉丁语译文则明显更准确、严谨,也比较符合宋君荣的治学风格。孙璋的文学翻译水平在欧洲汉学界略有争议,⑥Pfister, op.cit., p.723.但从其所遗书目来看,他对语言学习很有兴趣,并编过数部词典,成为该词典主要译者的可能性不小。汤执中亦对语言有兴趣,在他遗留下来的一部法汉词典手稿中,他坦陈“开始编此词典时,我对汉语所知甚少,因此词典开头的错误比末尾要多……”⑦Henri Cordier, Bibliotheca Sinica, Vol.III.Paris : E.Guilmoto, 1906—1907, col.1628.。该词典完成于1752 年,开始时间不详。词典体量达1300 余页,例句非常丰富,编排很有条理,在欧洲有多个抄本。目录学家考狄(Henri Cordier)认为其“编得很好”⑧Henri Cordier, op.cit., col.1629.。

几位从事工与医等技术性工作的人士(安泰、杨自新、纪文),理论上既忙且缺乏此方面的兴趣和实践,在有更合适人选的情况下,他们参与的可能性略小。王致诚的可能性上文已分析过。赵家彼似乎以传教工作为主,身体较弱,目前未见其在宫中任职的情况,其专长及兴趣也尚未知;赵圣修在此期间是法国驻院的会长,可惜目前关于此人的中外文记载均比较匮乏,如能找到其与欧洲的通信和工作汇报,相信能发现更多线索,也可明确其是否参与了该工作。

《伊达礼雅语》:除郎世宁外,来自意大利的传教士还有利博明和席澄源两人。单从专长和工种来判断,二人从事此项工作的可能性并不大;但目前二人的语言水平和兴趣不详,且在没有其他意大利人的情况下,二人也颇有可能承担此责。另,意大利语的翻译准确度较高,⑨全慧:《〈乾隆年编华夷译语〉之西洋馆译语初考——以法语版“天文门”与意大利语、拉丁语版之对比为中心》,第547 页。应是汉意双语都比较好的人士所做。

《拉氐诺语》:理论上,表3 中所列的传教士,除明确未参加的4 人和负责德语的魏继晋外,皆有可能是拉丁语辞书的译者。根据上文分析,在清廷做过拉丁语教师的宋君荣成为主译的可能性相对最大。

唯一身份不明的庞近仁,因缺少西文材料的佐证,暂难以做出推测。

以上大部分是根据人物语言水平、学术兴趣、工作繁忙程度等因素做出的初步猜想,至于是否有非母语却精通某外语的人参与该语种的翻译、是否有过中途换人等更复杂的情况,暂未考虑在内。同时笔者也不能排除魏继晋所言“其他人”真的是指“所有其他”清廷欧洲传教士的情况。由于已发现的历史记载有限,不少人的信息有所缺失,因此要做出更为精准的判断,还需仰赖新材料的发掘。

四、结 语

1748 年,乾隆皇帝敕令编撰“华夷译语”,其中包括前所未有的“西洋馆译语”五种。经分析文本、梳理史料,本文证实了其译者主体为在京的欧洲天主教传教士,以耶稣会士为主。在禁教严厉的环境下,欧洲传教士仍陆续来华,听从帝命,兢兢业业地从事多种技术性工作,包括词典的翻译,乃是希冀通过他们良好的服务和不可替代的作用来赢得帝心,从而为天主教在华传教事业带来转机。多个国家和修会的传教士都可能参与了此项工作,受译者语言水平和表达风格、分工协作模式、校订要求等因素的影响,五种译语虽大体较为统一,但仍存在不可忽视的差异性,这些差异有助于确认译者的身份。本文基于此,结合当时在京传教士的具体情况,对各译语的译者做出了初步的猜想。如能进一步挖掘时任北京主教(葡萄牙人索智能)、法国驻院会长(法国人赵圣修)、耶稣会北京传教团团长(德意志人鲍友管)等人与欧洲的通信,相信能发现更多线索。此外,需要注意的是,五种“西洋馆译语”作为官方的辞书出版工程,翻译仅是其中的一环,译者也仅占整个编撰团队的一小部分。唯有在更为全面地考察其前期工作、后期编校、使用及流传等情况之后,方可对其有比较全面的掌握,从而对这一尝试作出比较中肯的评价。