南怀仁的浑天仪:中国传统浑天仪象形制下的欧洲仪器*

□ 张 楠

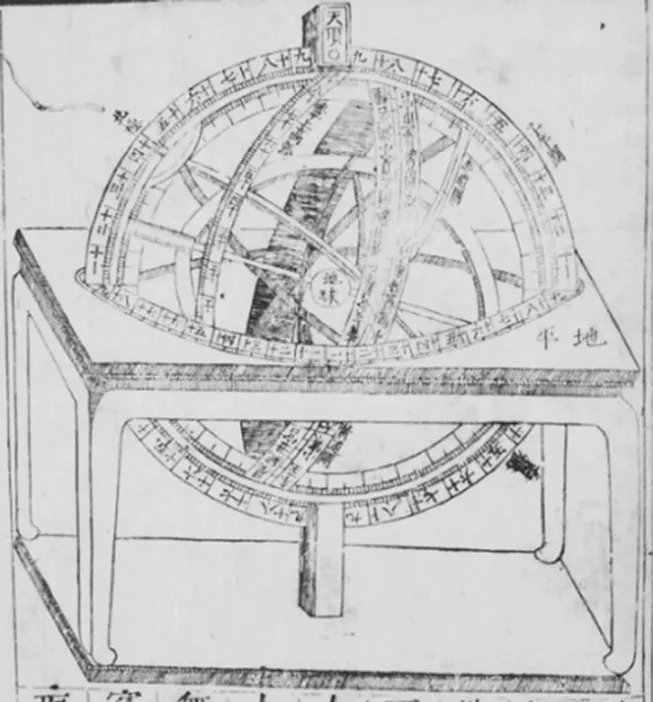

北京故宫博物院藏有一件“银镀金南怀仁款浑天仪”①文物号:故00141931,目前在故宫博物院数字文物库的藏品名为“银镀金浑仪”,https://digicol.dpm.org.cn/cultural/detail?id=29bf566d9e684357978af632812e79eb&source=6,最后访问日期:2023 年5 月9 日。(见图1)。这件仪器由紫檀木方形框架与银镀金同心圆环组两个部分构成。方架与圆环的组合形式,与中国传统“天圆地方”的地柜浑象类似。同心圆环组,又趋近于“六合、三辰、四游”的传统浑仪形制。但其中间装置的地球模型,则表明这不是一件表征中国传统浑天学说的仪器。为了与中国传统浑天仪象体系进行区分,这类天地两球宇宙模型也可以被称为“天地仪”②“天地仪”这一名称来自利玛窦在其所制世界地图上对两球宇宙模型的中文命名。。

图1 北京故宫藏“银镀金南怀仁款浑天仪”

托勒密地心系统的天地仪是欧洲天文学传统中最为重要的仪器之一,展示了地心宇宙的基本天地结构:天是球形,由环规球模拟,环规是代表黄道圈、赤道圈、子午圈、地平圈等多个天球上的同心“大圆”的组合;地也是球形,以实心球表示,它是同心环规的中心,也即天之中心。如图1 所示,南怀仁这件被称为“浑天仪”的天地仪,是欧洲两球宇宙模型与中国浑天宇宙模型的会通结果。

一方面,关于故宫所藏的清代天文仪器的研究,学者们已有相当丰硕的成果,③刘炳森等:《谈故宫博物院所藏“七政仪”和“浑天合七政仪”——纪念哥白尼诞生五百周年》,载《文物》1973 年第9 期,第40—44 页;刘潞:《谈需求与引进——从故宫所藏西方天文仪器论及》,载《清史研究》1997 年第4 期,第54—62 页;郭福祥:《西洋仪器与清代宫廷的科学世界》,载《明清论丛》2016 年第1 期,第465—491 页。但尚无对南怀仁浑天仪的专门讨论。另一方面,在对南怀仁的众多研究中,④该领域前人研究众多,此处不再一一列举。亦缺少对这件小型传世天文仪器的关注。同时,近年间一系列有关传教士中、西文献的整理、影印与翻译成果,使得对该仪器进行进一步考察具有了更多的可能性。因此本文将结合历史文献与已知信息,①很遗憾笔者一直未能有缘得见故宫藏品,故相关分析均基于照片、图片与故宫数字馆藏的可见信息。对这件康熙时期由南怀仁制造的天文仪器进行综合的科学史考察,以期深化对仪器本身以及南怀仁天文学工作的认识,并对这一时期的中西天文学交流细节进行新的探讨。

一、关于南怀仁浑天仪制造始末的考察

故宫藏南怀仁款银镀金浑天仪的黄道圈上用汉字镌刻了“康熙八年仲夏臣南怀仁等制”字样,即该仪应该在公历1669 年5 月至6 月间由传教士南怀仁主持制造,并进献给当时的皇帝康熙。南怀仁(Ferdinand Verbiest,1623—1688)是由比利时来华的耶稣会士。他1658 年抵达澳门,先于西安主持教务,后于1660 年入京成为传教士汤若望(Johann Adam Schall von Bell,1592—1666)的助手。“康熙历狱”期间与汤若望等一起被投入监狱,后由死刑改为东堂监禁。②南怀仁著,高华士英译,余三乐中译:《南怀仁的〈欧洲天文学〉》,“英译者导言”,郑州:大象出版社,2016 年,第1—5 页。1669 年,即康熙八年,涉及中西天文历法之争的“汤若望案”,在康熙的主持下正逐渐得到转机。南怀仁因1668年年底三次准确的日影测验,与1669 年1—2 月关于历书的核校,以及对日、月、行星位置的观测与计算工作,③南怀仁:《南怀仁的〈欧洲天文学〉》,第19—41 页。获得了康熙的信任,受命为钦天监监副。南怀仁的《欧洲天文学》(Astronomia Europaea,1687)、《钦定新历测验纪略》,与当时多位传教士的作品、书信等材料及其他记载共同记录了1668—1669 年间这段“历案昭雪”的过程。

1668 年和1669 年,遵奉大清王朝康熙皇帝之命伴随我们一起在北京观象台进行天文观测的,有阁老们,还有很多在朝廷中地位显赫的高官。皇帝命令他们要成为我们每一次天文观测的目击者。④同上,第109 页。

在1668 年(康熙七年)年末至1669 年2月期间的天文测验中,已经出现了南怀仁浑天仪的相关叙述。《拉丁文摘要》(Compendium Latinum)⑤高华士等人的研究表明,《拉丁文摘要》中的文字与图片来自中文《测验纪略》。而《拉丁文摘要》又被作为第十二章插在了《欧洲天文学》之中。一书介绍了南怀仁《观测志》(Liber Observationun)中的12 幅图片,以及《仪象志》(Liber Organicus)中的8 幅图片。其中《观测志》的12 幅图片来自1668 年12 月和1669 年2 月天文观测的记载,即中文《测验纪略》的拉丁文副本。《观测志》的12 幅图中,涉及天文仪器七件,分别是第一图至第三图“观象台新定表”、第四图“黄赤仪”、第五图“象限仪”、第六图“纪限仪”、第七图“浑天仪”(见本文图2)、第八图“黄道简仪”,第九图“天球”⑥及至《欧洲天文学》,此处的仪器“天球”,已被改称“天体仪”。。第十至十二图,是相关的天文现象解释图示。七件仪器中,浑天仪(sphaera armillaris⑦Ferdinand Verbiest, Astronomia Europaea sub imperatore Tartaro Sinico CnicHý appellato ex umbra in lucem revocata.Dillingae: typis & sumptibus Joannis Caspari Bencard, 1687, p.44.)与天球(天体仪globum astriferum①Ferdinand Verbiest, op.cit., p.45.)为辅助观测、演示用仪器。

图2 南怀仁《钦定新历测验纪略》浑天仪附图

图七

这是浑天仪,我就是用这一仪器,在基本的天文观测中,向阁老和其他大臣们演示了天体系统的运动。②南怀仁:《南怀仁的〈欧洲天文学〉》,第111 页。

图九

这是天体仪,其直径差不多是2 尺。我把它带到观象台,用它来向参与观测的阁老和其他大臣解释在我的Liber Observationun一书图八中显示的天文观测。③同上,第112 页。

因此,南怀仁在1668 年底1669 年初的天文观测与验证中,已经使用过与故宫藏品同款的“浑天仪”(也就是“天地仪”,以及一台直径2 尺的“天球仪”)进行辅助观测及演示。法国耶稣会士聂仲迁(Adrien Greslon,1618—1697)的记录则显示,1668 年12 月29 日,在南怀仁等传教士进行了第三次日影测验成功后,得到了康熙的召见。康熙表示想看看南怀仁制作的三架仪器,并留下了两架,“其中一架仪器是为了显示地球是圆的,另外一架用于分辨阴影是正确的还是有误”。④聂仲迁著,解江红译:《清初东西历法之争》,广州:暨南大学出版社,2021 年,第181 页。能够显示地圆的仪器,可能是地球仪或天地仪。结合《欧洲天文学》等文字、图像内容与语境,这件仪器应是参与了天文测验特别是第三次日影测验的。至今并未发现南怀仁在天文测验中使用地球仪的有关记载,而天地仪则是正式出现在相关记录之中。考虑两种仪器的演示重点和在天文实践中的用途,我们基本可以确定这里说的“可以显示地圆”的仪器,就是天地仪,也即南怀仁款浑天仪。所以,康熙至迟在1668 年末,见到了这架地球在天球之中的环形仪器,并对其产生了兴趣。

根据聂仲迁在《中国历史续编》中的记载,我们可以知道,1669 年4 月4 日,康熙召见南怀仁等人,展示了汤若望及其他传教士先前呈献的一些仪器,并逐一询问使用方法。其中需要调整维修的仪器,让南怀仁等进行修复,包括两架天体仪(Globes célestes)。4 月19 日,南怀仁等人在院中向康熙演示了汤若望的两架天体仪。4 月14 日,康熙表示,希望南怀仁等人可以制作一架银制的球仪(Sphère d’argent),并提供相应原料与工匠。6 月9 日,南怀仁等呈上了这架银制的仪器,讲解了基本使用方法,并说明(这些方法)汤若望已经编写了一部汉语的书籍。⑤Adrien Greslon, Suite de l’histoire de la Chine.Imprimée en 1671.Bibliothèque nationale de France, département Philosophie,histoire, sciences de l’homme, 8-O2N-245, 1672, pp.20 – 23.

《欧洲天文学》的译者高华士(Noel Golvers),在注释中根据聂仲迁和恩理格(Christian Wolfgang Herdtrich,1625—1684)的信件,对这一事件进行了梳理:1669 年第一周,南怀仁奉命修理“汤若望的天体仪”,4 月19 日进行了演示。在这之前的4 月12 日,康熙已命之制造一架“大型的银质天体仪”,并提供白银材料与工具,派遣了两位官员进行协助;6 月9 日进献“天体仪”,并承诺将把汤若望关于这件仪器的专著《浑天仪说》呈于康熙。⑥南怀仁:《南怀仁的〈欧洲天文学〉》,第131 页。

由上,虽然所记录的事件发生时间有所不同,但线索是明确的,1669 年4 月14 日(或12 日),康熙让南怀仁等用白银制造一架“大球仪”,两个月后,也就是6 月9 日,这架仪器制造完成。而汤若望的《浑天仪说》正是关于这架仪器的专著。笔者推断这架仪器,就是故宫藏南怀仁浑天仪。首先,目前关于南怀仁在1669 年6 月制作的银制仪器,仅有这一条记载。其中相关信息与南怀仁浑天仪的材质“银镀金”,以及制作时间“康熙八年仲夏”,制作者“南怀仁等”,是完全吻合的。其次,记载中透露仪器与汤若望《浑天仪说》的关系,在《浑天仪说》中,主角“浑天仪”的附图与南怀仁使用和制造的浑天仪,几乎如出一辙。最后,虽然西文中的“sphere”与“globe”均能指代天、地球仪,而根据笔者研究经验,“sphere”更偏向指代有“轨道、环绕”意义上的环状天球仪,“globe”则更多指代实体球仪。例如南怀仁依照欧洲传统将浑天仪称为“sphaera armillaris”;而天球仪,也就是高华士所说的天体仪则被称为“globum astriferum”。聂仲迁描述南怀仁修理的汤若望仪器是“Globes célestes”,而康熙命造的则是“Sphère d’argent”。聂仲迁只是转述,且可能并不了解具体天文仪器名实,因此使用了笼统的“Sphère”,但用词的不同,或可作为一种旁证。

虽然本文已经提出了肯定的推断意见,但目前因材料不足仍会存在一些疑问。比如,故宫仪器的尺度,实不能如聂仲迁等人记载中所述,称其为“大”。按照记载中两个月的工期,实际上根本无法完成一架古代常规“大型”天文仪器的制造,这个“大”很可能是一种相较而言。上文提到,1668 年年末南怀仁在天文测验实践时使用了自己制作的一些天文仪器,康熙非常有兴趣,并留下了其中两件,一件是测影仪器,一件用来展示“地球是圆的”。前文已经论述了,这件可以显示地圆,又在此次天文测验过程中出现的仪器,应为天地仪,也就是南怀仁的浑天仪。所以在1669 年4 月之前,康熙至少已经拥有了一架南怀仁早期制作的天地仪,这仪器是日常使用的小模型,材质普通,做工也可能不够精致。所以康熙才提出要用白银来制作一架相对大的仪器。

还有一点,正如学者余三乐将之翻译为“天体仪”,解江红将之译为“地球仪”①关于聂仲迁的文本,笔者与译者解江红博士进行了讨论与交流,一致认为现在可以排除“地球仪”这一可能。,这件仪器究竟有没有可能是“天球仪”而非天地仪?毕竟聂仲迁没有描述仪器的形制,而汤若望的《浑天仪说》中,在主角浑天仪(天地仪)之外,也确实讨论了天球仪和地球仪。但如果说汤若望的文本是关于某件仪器的“专门论述”,那么这件仪器毋庸置疑应该是“浑天仪”。因此,通过现有材料,我们暂时可以对南怀仁“浑天仪”制造一事进行基本的历史还原。同时,笔者也将继续挖掘相关信息,以期在未来对本研究进行可能的补充和修正。

二、南怀仁浑天仪的“六合”“三辰”“四游”结构

上文提到,南怀仁说明1669 年6 月9 日献于康熙的“银制球仪”,汤若望已经编写了与其相关的中文书籍,对于这部著作的推断应当没有争议,就是《浑天仪说》。汤若望在五卷《浑天仪说》中,以名为“浑天仪”实为本土化的“天地仪”为主要对象,详细讨论了其形制、理论、制造与使用方法等内容。在汤若望的解释中,浑天之仪包括浑天仪、天球仪与地球仪等多种仪器,其中叫作“浑天仪”的仪器可以全部由环圈组成,也可以圈与球组合,但无论何种结构浑天仪都应该是中空的“虚”仪。②石云里、褚龙飞校注:《〈崇祯历书〉合校》(下册法器部·浑天仪说),合肥:中国科学技术大学出版社,2017 年,第1767—1768 页。而作为总图(见图3)进行展示的浑天仪,正是环圈与地球模型结合的形式。观图即知,汤若望的“浑天仪”总图图示与南怀仁在《测验纪略》中的“浑天仪”附图几乎一致,与故宫传世仪器的形制也非常相似。因此,故宫所藏南怀仁“银镀金浑天仪”,是汤若望“浑天仪”的延续。

图3 《浑天仪说》附浑天仪总图

下面我们将参照《浑天仪说》的文本、图示,以及《测验纪略》的图示,就故宫藏南怀仁浑天仪的仪器结构与细节特征进行讨论与分析。故宫浑天仪的最外层是紫檀木方形框架,按照相关信息记载,此框架的座边长为35.8 厘米。①此数据出自刘璐编:《清宫西洋仪器》,第8 页。对比同为南怀仁之作的故宫藏清宫造办处制“磁青纸制简平仪”与“御制铜镀金简平仪”(1681 年)的尺寸,其星盘直径为32.1cm 左右,虽未经过验证,故宫南怀仁浑天仪的圈径很可能也是32cm 左右。而明清时营造尺长32 厘米,量地尺长34 厘米,裁衣尺长35.5 厘米的研究数据进行比照,该仪器的框架与当时的日用一尺作为长度基准接近,而推断的环规直径则与营造尺一尺长度相仿。(见曾武秀:《中国历代尺度概述》,载《历史研究》1964 年第3 期,第163—182 页。)如果换算到现今学者所考证的古代天文尺,即1 尺=24.525cm,则环规直径接近一尺三寸,(见伊世同:《量天尺考》,载《文物》1978 年第二期,第10—17 页。)关于古代仪器的尺度问题,详见拙作《天度与器度:中国古代天文实践中的仪器“标准”》(未刊)。三者(三者指《仪说》《纪略》附图与故宫仪器形制,以下皆使用简称)均采用了方型架支撑结构,底面设计略有不同,分别是方形板为底、方形架中间加十字形架为底,以及中空方形架为底。

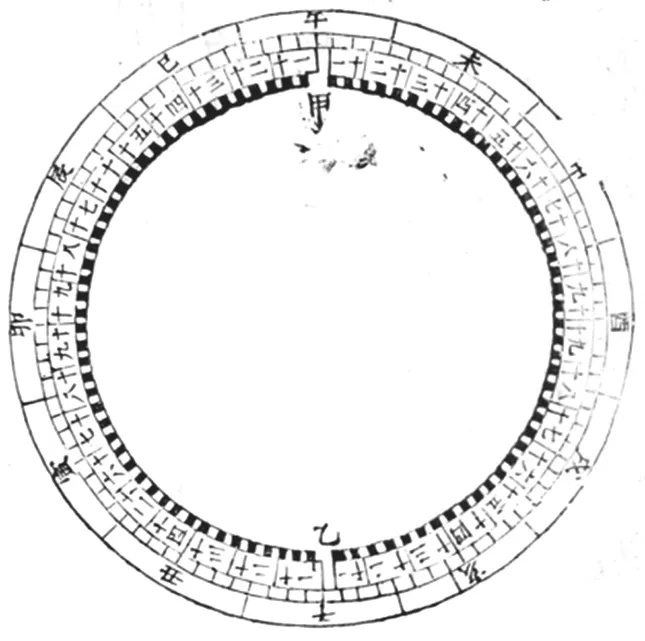

方形框架作为整个仪器的支撑架,地平圈嵌入其中固定不动。地平圈单面刻度,《仪说》的文字说明中,刻画四层刻度:最内层为代表周分三百六十度的刻度线(格);次内层分为四个象限,每象限以十度划分标示出数字“一十”“二十”直到“九十”,象限交界处,“一十”和“一十”相接,“九十”和“九十”相接;第三层刻度为周分九十六刻刻度线;最外层以八刻为单位,周分十二时辰,标示“子、丑……”字样,其中子、午二时应分别位于地平圈面的正北、正南方。(见图4)三者对比,两张附图中的地平圈刻度均只有两层,周天度数刻度及四象限十度一格数字标示,且两图中的刻度线与数字标示的位置相反,《纪略》中刻度格在内,数字在外。故宫仪地平圈刻度细节尚不能确认,从图片能看到两种明暗相间的刻度格,以及十二时辰的分区线,推断应与《仪说》中的细节说明和附图一致。

图4 《浑天仪说》附地平圈刻度示意图

与地平圈正交且互相平分,装置在地平圈凹槽之中的另一个支撑大环,是子午圈。子午圈可以手动移动设置天顶位置,其环体较其他环更厚,双面刻度;刻度分两层,内周天度数,外四象限十度数字。子午圈形制三者相同,故宫仪采用了与《仪说》细节说明一致的明暗格刻度显示。方形框架和地平圈、子午圈组成了中国传统浑仪的最外圈“六合仪”的基本结构。

按照传统仪制,六合之内是三辰,即黄道(日)、白道(月)和赤道(星)。南怀仁浑天仪巧妙地融合了“三辰”结构,设置了两个黄道圈和一个赤道圈。黄、赤道圈安置于两个垂直相交的过极圈之上,随其围绕天枢的旋转而运转。整个“三(双)辰”系统以两个“过极圈”为“脊”,即两个内外皆相等,正交固定的大圈。圈面双面均有刻度,形式是内刻度、外数字:内为均分周天三百六十度刻度格,外则四象限各“一十”至“九十”数字标示;两过极圈交点位于“九十”刻度处,并将其定为南、北天极。

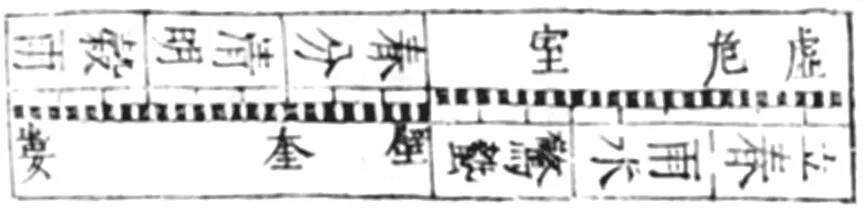

过天极九十度,也即过极圈“一十”刻度处设置一与之直径相等的大圈——赤道圈。赤道圈双面均周分三百六十度,刻度从初度至三百六十度。从二过极圈其中一个交点(天极)起,于任意一个圈上找过二十三度半(仪器使用的黄赤交角度数)的位置,以及与其一百八十度径向相对的位置——黄道的两个极点。黄道圈就是过黄极九十度处的大圈。仪中的黄道圈有两个,其中一个为宽扁黄道圈,汤若望设其宽为十二或十六度,以一度、五度、十五度和三十度四种间隔进行刻度划分。其中一度和五度刻度为不同单位的刻度格,居于圈面的中央。十五与三十为间隔的两种刻度,是二十四节气与十二星次的混合排列,分布在中央刻度格的两侧。对比三种图和仪器,《仪说》总图中分别是二十四节气与用十二次及十二地支组合表示的“十二宫”,如“实沈申宫”等;中央刻度格未画出“一度”刻度(可能因为附图根据尺寸与显示问题进行了简示)。而《仪说》黄道扁圈的刻度示意图与总图相比有些不同,其字样取“二十四节气”并标示出了“二十八宿距星”(见图5);《纪略》附图中的黄道扁圈刻度划分只标有二十四节气汉字,另一侧“十二宫”的位置仅有刻度线而无字样。故宫仪黄道扁圈两侧均有刻字,内容为满文的二十四节气与十二地支。①故宫仪器的满文证认需要感谢宫旭博士的帮助。宫博士就仪上文字辨认对本文的写作进行了指导。满文二十四节气以描述的形式译出,如小雪:ajigenimanggi,即“小”和“雪”的组合;惊蛰:umiyahaaxxambi,即“昆虫”与“动”的组合。满文十二地支则以十二地支的生肖动物的形式译出,如丑宫:ihangung,即牛宫。时圈上的满文十二时辰也是如此,即鼠、牛、虎等表述形式。满文对汉语二十四节气、十二地支等内容的翻译方式,与蒙古文和阿拉伯语的翻译方法是一致的,不失为一个汉语跨文化翻译的典型案例。同时,在清代天文仪器中,使用满文文字的案例极少,不知是否与康熙早期、亲政初期的具体政治背景、满汉文化的融合发展,以及康熙本人的态度变化有所关联。第二个黄道圈在黄道扁圈之内,与赤道圈规制相同,单面刻度,三十度为限,外径与赤道、过极等圈的内径相同,此黄道圈上附有日轮模型。安装时应使黄、赤二圈的交点位于春分与秋分的起点线处,使两过极圈与赤道的四个交点,分别处于春分、夏至、秋分、冬至的起点线上,即赤道圈的初度、九十度、一百八十度及二百七十度处。因此,二过(天)极圈,同时也是过二至二分之圈。

图5 《浑天仪说》附黄道圈刻度示意图

所谓的“四游仪”部分,在传统形制中是绕天枢运转的赤经圈,汤若望《仪说》中为一个绕黄极运转的黄经圈,用来携带白道圈。黄极固定在通过至点的过北天极圈上,二黄极处向内安置两个铜管,过两铜管装置一个略小的圈(黄经圈),也就是白道圈(月行圈)的借圈。白道圈安装在黄经借圈上过黄极九十度的位置,并装置月亮模型,随借圈旋转;并且通过细微的偏心设置,使之能够对白道出入黄道进行演示。②石云里、褚龙飞校注:《〈崇祯历书〉合校》(下册),第1818—1819 页。而故宫仪将黄极固定在过分点的过极圈上并安装借圈。通过二黄极处径向相对的铜管间安装通轴,其中心处安装地球模型,球仪上简单刻画五大洲的地形,并刻有当时的中文五大洲名“亚细亚”“欧罗巴”“阿美利加”“利未亚”等。③刘璐编:《清宫西洋仪器》,第8 页;南怀仁1674 年在《坤舆图说》中使用的五个洲名分别是:欧罗巴、利未亚、亚细亚、南北亚墨利加,以及墨瓦蜡泥加,见石云里、汪前进编《梵蒂冈图书馆藏明清中西文化交流史文献丛刊》第二辑第22册,第23 页。至此,黄道、白道、赤道环圈齐备,可以演示出地心体系下日、月的运行和交食的产生。

此外,在过极圈北极处,子午圈内,装置有圆形时盘。盘面从右至左书有十二时辰的字样与九十六时刻的刻度,圆心与北极枢相合,既可以随诸圈旋转,也可以自转。故宫仪采取了同样的设置,不同之处在于时盘的字样为满文。一过极圈的顶面上,则用汉字刻有“康熙八年仲夏臣南怀仁等制”字样。在汤若望的设计中,此仪器还在黄道扁圈上设置了小型的测日景表,以及在子午圈天顶处设置仪顶游表和四分之一黄道扁圈的高弧,这两个部件都是可拆卸的,南怀仁在书中的仪器图带有这两个装置,而传世仪器则无。究竟是未制作还是拆卸后遗失,暂不可知。①建议馆方检查一下这两个部件是否被分散收藏。

因此,目前可见的故宫南怀仁浑天仪,“六合仪”部分共有地平圈、子午圈两个环圈以及一个方形木架;“三辰仪”部分共有环圈五个,分别是赤道圈、两个过极圈与两个黄道圈;“四游”部分主要是日圈、月圈以及黄经圈、借圈;另加过黄极的通轴、地球模型与圆盘时圈。

三、南怀仁浑天仪的欧洲理论基础与中国传统形制

笔者已经在关于欧洲两球宇宙模型东传的研究中,详细考证过汤若望和南怀仁浑天仪并不是中国最早的欧洲天地仪。利玛窦所绘制世界地图中的“天地仪”以及同时期《葡华辞典》中天文散页手稿中的“天地毬”,是目前所知天地仪的最早传入形式。②详见拙文《从“天地毬”到“浑天仪”:明末两球宇宙模型的中西会通》一文,待刊。从南怀仁浑天仪所承载的基础理论上看,其与利玛窦手稿中的“天地毬”说明文字非常相近。现有仪器去掉了“天地毬”手稿说明中四个与赤道平行的环规,分别是南、北极圈与长昼、短昼圈。但汤若望在《浑天仪说》中设一节《浑天仪赤道平行圈》,③石云里、褚龙飞校注:《〈崇祯历书〉合校》下册,第1773 页。专门对这四个圈进行了阐述。浑天仪日圈、月圈、黄道宽圈与黄道环的结合方式与演示功能,则与手稿一致。

手稿的知识来源基本可以推断为利玛窦在书信中提到的两本参考书④利玛窦、德礼贤著,罗渔译:《利玛窦书信集》(上),台北:辅仁大学出版社、光启出版社,1986 年,第85 页。,分别是利玛窦的老师克拉维乌斯(Christoph Clavius,1537—1612)所著《萨克罗博斯科〈天球论〉注释》(In sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius,1570)⑤Christophori Clavii, In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco Commentarius.Romae: Apud Viaorium Helianum, 1570.,以及意大利天文学家皮科洛米尼(Alessandro Piccolomini,1508—1578)的作品《论球》(La Sfera Del Mondo,1566)⑥Alessandro Piccolomini, La Sfera Del Mondo.Venetia: Giovanni Varisco & Compagni, 1566.。对比来自英国伦敦科学博物馆的藏品1880-47,一件16 世纪制造于德国的托勒密地心环仪(Ptolemaic armillary sphere)⑦英国伦敦科学博物馆的藏品1880-47,藏品网络地址:https://collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co56290/ptolemaic-armillary-sphere-armillary-sphere,最后访问日期:2023 年5 月9 日。,其基本结构与手稿中描述的形式非常接近,仅在日轮和月轮的部分有所简化。所以,不同于另一种更让人熟悉的仅演示天地结构,无日、月运行装置的天地仪,利玛窦手稿中可演示日月运行、可实现简单计算和推算功能的天地仪,至少在16世纪的欧洲已经出现。而利玛窦本人或同行者也应该携带了此类天地仪来到中国。利玛窦根据所带仪器撰写了“天地毬”手稿,之后汤若望和南怀仁制造的,也正是这种仪器。因此,故宫南怀仁浑天仪的宇宙理论、基本环圈结构、日轮和月轮的演示方式,是延续了16 世纪欧洲可以演示日、月运行和日、月、地关系的计算用地心环仪的通用形式⑧笔者推断利玛窦携带的这种可以演示日月运行的特殊天地仪,很有可能是当时耶稣会的通用形制。其功能除了演示宇宙结构,更重要的是可以推算具体时间和天象,便于完成一些有时限的宗教仪式。。

值得注意的是,故宫藏品浑天仪(天地仪)的转动轴设计采取了与欧洲同类仪器不同的处理方式。如南怀仁浑天仪所示,其地轴穿过的是黄道南北两极而非(赤道)南、北天极。这是因为要使仪器在制作和功能上都能更便利地演示出日、月运行,则必须要将黄道的运转展示出来,最直观、简便的做法就是将旋转轴的端点设定在黄极上。所以故宫仪的设计采用了天枢与黄道极轴的组合。但这种处理方式目前只在故宫这件仪器上有所体现。上文所述的欧洲类似藏品则采用了更为复杂的双极枢设计,即同时使用天轴和黄道轴,展示两种不同的旋转运动。这样的设计是非常符合这件仪器的“托勒密”属性的,可以同时演示托勒密所述的第一运动和第二运动,也就是恒星天球的转动以及黄道带的转动。与之相比,故宫仪虽然也可演示两种不同的旋转运动,却使用黄轴作为视觉结构上的唯一转动轴。笔者目前暂时还未发现在结构中使用黄极轴作为唯一轴展示的欧洲天地仪,所以欧洲表征两球宇宙模型的仪器,在其宇宙论的规制下,有没有可能隐藏天轴而仅显示黄轴?而汤若望在设计制作“浑天仪”之时,采用单一黄轴这一结构,特别是将地球模型安置在黄轴之上,又是否需要克服自身的宇宙论限制?当时看到仪器的中国观者,又是否需要对黄轴进行相关理解?在这一层面上,故宫这件仪器是否是单黄轴装置地球模型的“孤品”?这些问题的回答都需要进行持续、长时间的考察与调研。其中关于宇宙论与模型的互动,笔者将另行撰文详述。

另一方面,汤若望《浑天仪说》,以及南怀仁故宫浑天仪去掉了四个不会在中国传统浑仪环圈中出现的赤道平行圈。在仪器上减掉这四个环,是为了与中国浑天仪制造传统进行统一。其次,南怀仁浑天仪采用了同心球环与方形木架的两件式组合。参考欧洲藏品,两件式可拆卸的形制是当时欧洲仪器的做法,方便将球环拿在手中进行调试,而在中国仪器的设计上,汤若望则将外架设计成与中国传统地柜浑象相似的外形。①可与《新仪象法要》中的“浑象”形制进行对比。因此,故宫南怀仁浑天仪将同心球环结构进行了删改之后,使其既保留了西洋两球宇宙的理论基础,又与中国传统浑仪的环圈结构极为相似;同时参考中国浑象的天圆地方呈现形式,使其在形貌上与中国传统仪象达到了最大程度的贴近。如果除去仪器刻度的标识和划分等细节,仅看器形结构,那么只有从地球模型、过黄极的通轴、日月轮圈这几处可以分辨,这架“浑天仪”并不是中国传统的天文仪象。

四、结 语

北京故宫博物院所藏南怀仁浑天仪,从材质、制作者到制作时间等具体信息,皆与传教士聂仲迁的记载吻合。因此笔者推断,该浑天仪就是记载中1669 年6 月9 日,南怀仁呈献于康熙皇帝的“银制天文仪器”。这件仪器的结构形制与南怀仁在《测验纪略》、汤若望在《浑天仪说》中的图、文如出一辙,且与利玛窦早期在华手稿中的“天地毬”非常接近,皆以欧洲两球宇宙模型的天地结构和天球环圈作为理论基础,并附有日、月运行结构。在最后的仪器呈现中,南怀仁的浑天仪去掉了四个不会在中国传统浑仪环圈中出现的赤道平行圈,采用了与中国浑象相似的同心球环与方形木架的“天圆地方”形式,在形貌上与中国传统仪象达到了最大程度的贴近。

也正是因为这种巧妙的融合,如果排除“地球模型”“黄极轴”等细节考察,南怀仁的“浑天仪”成功地嵌入到中国天文仪象的历史叙事之中,并作为可能是唯一一件名为“浑天仪”的传世仪器,对现代社会文化中的“浑天仪”形象认知产生了重要的影响。除此之外,南怀仁浑天仪上相对稀见的满文镌刻、黄极通轴,以及作为教具对欧洲天文学的注述与具体使用等问题,都需要被继续关注,并进行更为深入的讨论。

——一个解释欧姆表刻度不均匀的好方法