包山二号楚墓彩绘漆奁画像再探讨

王传明(长沙市文物考古研究所,湖南 长沙 410005)

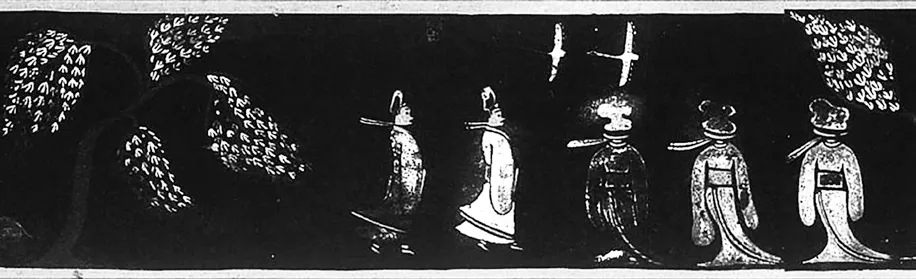

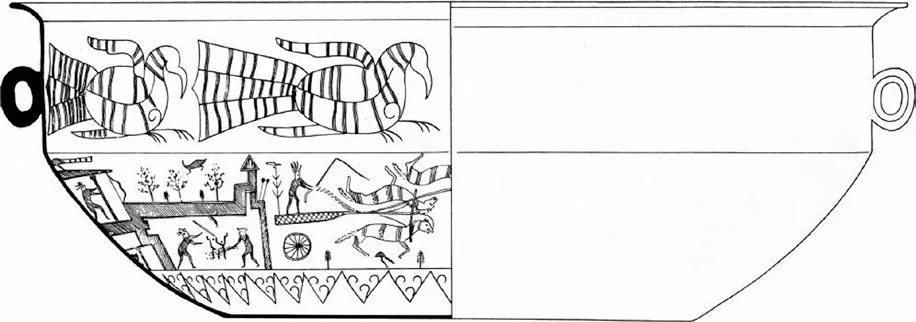

湖北荆门包山二号楚墓北椁室的东北角出土有一件彩绘漆奁(标本2:432)。依据发掘报告,这件奁通体内髹红漆,外髹黑漆,用深红、橘红、土黄、棕褐、青等色彩绘纹饰。盖外壁上、下各绘一周红色带纹,带纹之间用橘红、土黄、棕褐、青等色绘一组由二十六个人物、四乘车、十匹马、五株树、一头猪、两条狗和九只大雁组成的出行、迎宾图(图1)。画面以青、土黄色叶之棕褐色树为间隔分为五段。五段画面按内容题材可以归纳为两大组:第一组包括第一、二段,反映的是车马出行;第二组包括第四段和第五段,反映出行的场面。第三段简短画面,是上述两组壮观场面的点缀。[1]在这之前已经有刘彬徽等的“金秋郊游图”、[2]简报“出行迎宾图”、[3]胡雅丽“聘礼行迎图”、[4]崔仁义“迎宾·出行图”、[5]陈振裕“车马出行图”[6]和彭德“王孙亲迎图”[7]等对这幅漆画的不同命名。发掘报告出版之后,又有胡莺的笼统概述“出行图”,[8]张闻捷的描绘了纳采、问名、纳吉、纳徵、请期和亲迎六礼的“婚礼图”,[9]徐渊的只是婚礼亲迎场面的“昏礼亲迎仪节图”[10]和要二峰“贵族出行会面场景”[11]的不同认识。综览这些研究,大致可分为概述性的“车马出行图”、带有礼仪性质的“聘礼图”或“昏礼仪节图”。要二峰对以往研究的读图方向产生质疑,在笔者看来既然有着马车和人物的行进方向或朝向,那沿着他们的面向来读这幅漆画自然是不会错的。另外,以往的研究多忽视二树间的一犬、一豕,或认为它们只是充当点缀,或与其他场景无关。从整幅漆画来看,二树间的一犬、一豕是所有人物活动的结束之地,自然不可能与整个场面无关。由此出发,我们认为这幅漆画所描述的是楚国贵族的游猎场面,按照时间发展可划分为游猎出行、列队迎接、狩猎以娱和主宾拜别四个场景。下面详述之。

图1 包山二号楚墓彩绘漆奁(标本2:432)

一、漆奁画像的场景与划分

因漆奁画像中有五棵树,故绝大多数的研究者将整幅漆画划分为五段,即如发掘报告的划分。但是,若以画中人物的面向、马车的行进或停驻,以及犬豕的朝向为划分依据的话,整幅漆画可以划分为四段:第一段,起自一黄犬、黄豕所奔向之树前方的持殳之人,至三乘马车前方跪拜的黄衣之人身后的大树止;第二段,起自背向并列站立的一黄衣和二青衣之人,至面向三乘马车行进的一青衣人、一黄衣人身后的大树止;第三段,起自停驻的马车前方卧于地的一黄犬,至背向并列站立的二青衣人左侧的大树止;第四段,起自黄犬、黄豕,至它们前方的大树止。至此,整幅漆画回到原点。接下来,我们分别对这四段中人物或动物的行为,以及他们构建的场景进行观察与分析。

场景一 游猎出行

即前述第一段(图2)。出行的主体是三乘马车,马的姿态表明它们在行进之中。其中第一、三车为三匹马所拉,而第二车只有二马。二马所拉的这乘车非常关键,因为它在后面的场景四还会出现。三乘马车上都有三人,为一御者,一尊者和一侍者。第一车上的黄衣尊者端坐于舆内,正视前方;第二车、三车上的青衣和黄衣尊者皆背向坐于车舆内,在他们的身侧有一青衣或黄衣侍者。第一车的尊者和第二、三车上的侍者也非常关键,因为他们同样会在后面的场景四出现。除了行进的三乘马车,还有随行的侍者。第一乘车的后方有一青衣、一黄衣和一黑衣男子在随着车奔跑。第一乘车上尊者姿势、面向的独特,及其车后跟从的侍者,都表明他身份的特殊。笔者据此推测他应为发起此次游猎活动的主人,后面二车上的尊者为他邀请的宾客。

图2 主人与宾客游猎出行场景

除了行进中的三乘马车和随车奔跑的三侍者,这一场景中还有三人。其中马车前方跪拜的黄衣之人的身份比较清楚,为迎接主人和宾客的侍者。较难理解的是第一车和第三车侧后方持殳的二青衣之人。从其姿态来看,他们没有随车行走或奔跑,而是静立之姿。《汉书·高帝纪》有记:“高祖长徭咸阳,纵观秦始皇,喟然大息,曰:‘嗟乎,大丈夫当如此矣!’”颜师古注曰:“纵,放也。天子出行,放人令观。”[12]另,蔡邕《独断》有云:“天子出,车驾次第谓之卤簿。”汉应劭《汉官仪》亦云:“天子出车驾次第谓之卤,兵卫以甲盾居外为前导,皆谓之簿,故曰卤簿。”由此可见,天子出行是有兵卫警戒和防护的,只有特许才可令人以观。包山二号楚墓的墓主为楚国大夫邵 ,虽然他的身份较天子要低,但从《后汉书·舆服志》所记汉代皇帝、公卿以下至县三百石长导从来看,楚国的大夫出行也是有兵卫的。由是,持殳静立的二青衣之人当为守卫道旁的兵卫。同理,现代社会重要人物出行,道路旁也会有工作人员警戒。今人的行为皆取法于古人。另外,第三车后持殳静立的青衣之人头上有二飞雁,方向与车马行进的方向一致。

所以,这一段所描绘的是主人和二宾客驶往猎场的车马出行场景。至于为何去往猎场,而不是它处,在后面的场景会作分析。他们的出发之地当为居住的宅院,只是限于漆奁盖外壁的幅面或不破坏郊野之外的整体环境,而没有绘制出建筑。西汉早期湖南长沙砂子塘汉墓出土的一件漆奁,其外壁画像就曾描绘了车马从宅院中驶出的场景(图3)。画中可见一主车、二从骑,以及从阙楼奔出的只露出马头的一马。最前的主车伞盖下有一御者和一尊者,尊者端坐于舆内,目视前方;后有二从骑。他们行进在地势高低不平的坡地上,是为郊野之外。后有一马正从阙楼奔出,只露出马头,阙楼之上端坐有一人,他的后方有正面而立的一高大男子和一矮小男子,二男子之间有二棵树。阙楼所建之地十分平整,应为人工修整而成,以象征家宅。因此,虽然包山二号楚墓漆奁画像中没有绘制家宅,但是这一段为整个游猎场面的开端是没有问题的。

图3 砂子塘一号汉墓漆奁展开图

场景二 列队迎接

即前述第三段(图4)。此场景中有一黄衣和二青衣之人列队背向而立,一青衣、一黄衣之人向着三乘马车疾走以迎接主人和宾客。在前一个场景之末,主人和宾客会下车来此接受画中五人的迎接,只是漆画没有画出。从两个场景结合来看,主人和宾客游猎出行队伍的到达和五人的列队迎接也是连贯的。

图4 列队迎接场景

接下来的场景,若是依然沿着漆画自身的画像顺序观看,则会造成逻辑上的混乱,以致主题不明或误读。因此,要跳过第三段,直接来到第四段。

场景三 狩猎以娱

即前述第四段(图5)。画面中有一黄犬、一黄豕相逐,其描绘的是主人和宾客狩猎的场景。春秋战国时期,狩猎活动有着浓重的军事意义,如《左传·隐公五年》有记鲁大夫臧僖伯的狩猎之论“故春蒐,夏苗、秋弥、冬狩,皆于农隙以将事也。三年而治兵,入而振旅”。[13]司马相如所作《天子游猎赋》中楚使所观齐王之畋和所言楚王游猎云梦泽的故事都表明这一时期诸侯也有游猎之好。而司马相如所作《子虚赋》《上林赋》、杨雄《羽猎赋》,以及班固《两都赋》都描绘有汉家天子的狩猎活动。杨雄《上林赋》的“恐不识者,外之则以为娱乐之游”和应玚《驰射赋》“将逍遥于郊野,聊娱游于骋射”则表明娱乐性游猎的存在。这种游猎的乐趣在于郊野之游和狩猎之乐,而不在乎获之多少。所以,此场景中仅以一犬逐豕来表明狩猎活动的发生。虽然只是一犬一豕,但它们奔起的姿态,还是给人以激烈和紧张之感。这种仅以一犬逐豕或鹿的狩猎场面也见于湖南长沙颜家岭乙35 号楚墓的一件漆樽。该漆樽褐色底漆上所饰的三圈朱色变形鸟纹划分为两个纹饰带,其中上部纹饰带绘有一豕、一犬相对,一人持戟刺向面前的一头野牛,牛奋起欲以角抵此人,野牛后方有一树和一人欲引弓射野牛;下部纹饰带绘有一老者牵一猴,一犬逐鹿,一凤鸟和啄食的二鹤(图6)。[14]

图5 狩猎以娱场景

图6 颜家岭乙35号楚墓漆樽展开图

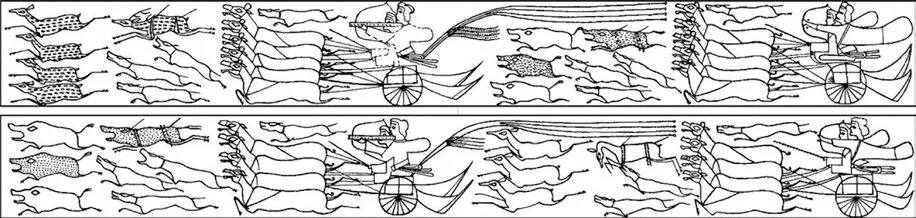

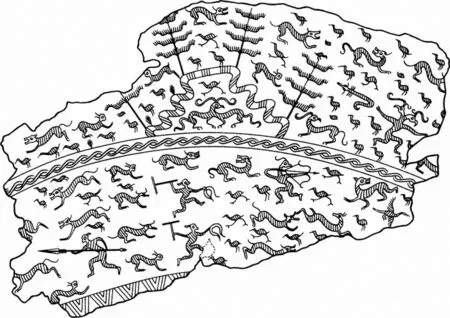

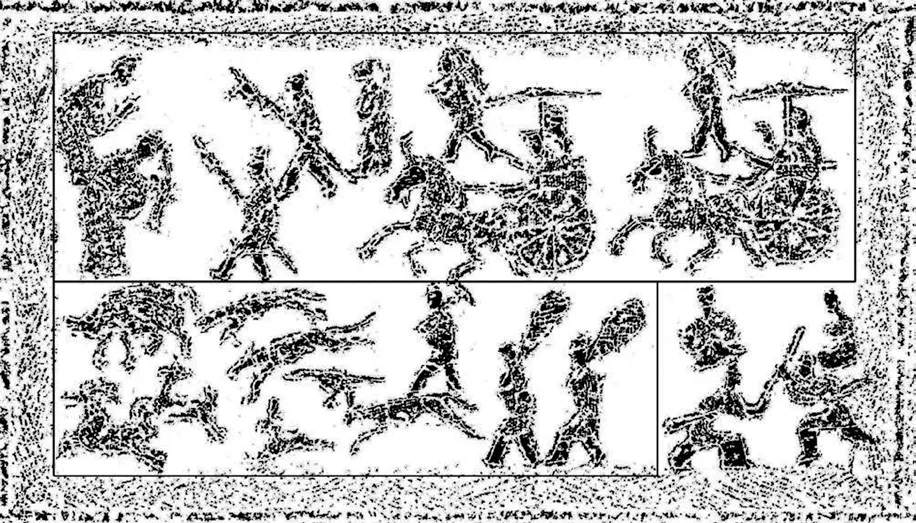

当然,春秋战国时期并非全为这种减缩的狩猎图,也还是有场面非常壮观的狩猎画像的。如战国中晚期湖北枣阳九连墩楚墓M1 出土的一件漆木弩(M1:815)和东周刻纹铜器上的狩猎图。这件漆木弩的弩身中部绘两幅狩猎画像。左侧面画像的最前方有狂奔的四鹿,后有三犬以追,并有一鹿身中两矢,再后有五马拉车以逐鹿,车上有一御者,一持驽射鹿者,车上树一飘扬的旌旗,车旁也有一犬逐鹿;车后有奔跑的三豕,后有三犬相逐,并有一豕身中两矢,后同样有五马所拉的一车,车上有御者一人,持弓射豕者一人,车旁也一犬逐豕。右侧面画像与左侧画像相似,不同的是画中的二乘马车为四马所拉,且第一车驱犬逐豕而第二车逐鹿(图7)。[15]至于东周刻纹铜器,近有滕铭予对其进行了再检讨,系统梳理了吴越、楚、齐、燕和三晋两周文化区内出土的刻纹铜器。根据她的统计,楚地发现的四件刻纹铜匜均刻有射礼画像,但不见狩猎场景,而其余四个文化区内发现的刻纹铜器则都见有狩猎纹。[16]本文以邻近楚文化区的吴越文化区的淮阴高庄战国墓出土的一刻纹铜器残片为例,对刻纹铜器上的狩猎画像进行简要介绍。该铜器残片(M1:0153)的下部刻狩猎图,画面左侧可见一人持兵向前,他的上方有二犬前奔,他的后方有二人持“T”字形兵器欲击,二人前方有一鸟首人身之人持弓以射,他的下方有一犬咬住一鹿的后腿,其间有很多犬和其它鸟兽(图8)。[17]

图7 九连墩楚墓M1漆木弩(M1:815)狩猎图

图8 淮阴高庄战国墓刻纹铜器残片狩猎图

由此可见,以犬逐豕或鹿来表现狩猎场面在战国时期是一种非常常见的绘画方式,只不过动物数量多寡不同而已。再来看漆奁上的这一片段,画中只有一犬逐一豕,甚至连狩猎之人也没有,自然也就没有猎杀的血腥场面。这真正体现了游猎之趣在游和猎,而不在于获。结合前述二场景主人与宾客的游猎出行和侍者的列队以迎,他们在猎场上的驱驰之姿也是不难想象的。

场景四 主宾拜别

即前述第三段(图9)。此场景中有一乘二马所拉之车,车上只有一御者,车前有一黄犬卧于地。值得注意的是,该车由一棕褐色、一橘红色马所拉,车上的御者着黄衣。这些特征都与场景一中第二车的马和御者相同,充分说明该车与场景一中的第二车为同一车。只不过,这一马车在两个场景中的朝向是不同的,确切地说方向是相反的。场景一中三乘马车的动向非常明确,它们是奔向猎场的。如此,场景四中该车的动向也明晰了,为从猎场返回家宅。车前所卧之犬,当为场景三中逐豕的黄犬。狩猎活动结束了,它也得以休息片刻了。还有一处地方也值得注意,整幅漆画绘有九只大雁,唯有该车前方大雁飞行的方向是逆方向的,其余八只都是顺方向的。这只大雁飞行方向与该车朝向的一致性表明,其“归”的意思不言而喻了。该马车为停驻的状态,且车上没有场景一中乘车而来的青衣尊者和黄衣侍者,这都显示画中人物是待归的状态,而非已经启程返回。

图9 主宾拜别场景

该马车后方立有五人,较远处有一黄衣和青衣之人背向并列而立,他们的右手边有一黄衣尊者,尊者的对面有二黄衣之人。其中背向并列而立的二人应为场景二中列队欢迎主人与宾客的三人之中的二人,因为他们衣冠的形制和颜色均相同。他们右手边的黄衣尊者,从其所着衣饰来看是为场景一中第一乘车上的主人。主人对面的二黄衣之人,前方之人身着红色衣领的黄衣,而后方之人的红色衣领上则有黑色竖纹,他们的衣貌特征与场景一中第二、三乘车上宾客身旁的侍者相同,故为此二侍者。所以,马车后方的五人表现的是主人列队以送、宾客拜别的场面。只不过,与主人拜别的是二宾客的侍者而非他们自己。但是不论何者,该段所描绘的是狩猎之后主宾拜别欲归的场景,大抵是没问题的。

至此,具有时间前后演进关系的连环画般的楚国贵族游猎图完结。如果我们对这幅游猎图进行重新排布的话,它应该是这个样子的(图10)。工匠以最大幅面描绘了主人与宾客游猎出行的场景;然后简化了列队迎接和狩猎场景,尤其是狩猎场景的过度简化使得研究者忽视了该场景或认为这些物象与主题无关或只是点缀,从而不能认识到这幅漆画游猎的主题;最后又以较大幅面描绘狩猎之后主宾拜别以归家的场景,从而完成了整幅漆画的绘制。

图10 包山二号楚墓漆奁游猎场面复原

二、漆奁游猎图构图、场景表现以及透视关系对汉画的影响

如上分析,包山二号楚墓漆奁盖外壁所描绘的是楚国贵族的游猎场面,其包含了多个人物、动物的运动或停驻之态,以展现游猎活动不同时空场景的发展与变换。仔细观察这些物象,会发现无论是整幅漆画的构图,还是场景的表现,抑或是单个物象的描画,都蕴含着古人察观现实的细致和再创作的巧思。

首先,工匠以多棵高大的树分割和连通前后的场景。这种分割并不能完全隔断观者的视线,因为与繁茂的枝叶相比,细细的树干是可以穿透过去的。所以,这种分割不只是隔断,还有连通之意。以树来分割不同场景的构图方式为汉代早期楚国故地襄阳擂鼓台一号汉墓1 号圆奁所承袭。该奁的盖内绘四棵树间的三组人物和一个怪兽,内底绘三棵树间的三组人物(图11)。[18]这两幅漆画同样在一周环带状空间内描绘了几组人物。根据张翰墨的研究,几组人物可能是西施、郑旦美人计的故事。[19]假如真是如此的话,这也是具有前后演进关系的几组场景,且由器盖与底共同构建。另外,张文还提到了大家所熟知的南京地区南朝墓发现的拼镶砖画“竹林七贤与荣启期”。目前,保存最好的“竹林七贤与荣启期”画像见于江苏南京的西善桥南朝墓(图12)。[20]这应该也是战国漆画以树分割不同场景传统的延续吧。

图12 西善桥南朝墓“竹林七贤与荣启期”拼镶砖画

其次,具体到单个场景,无论人物的车马出行,还是狩猎图,它们的构图与场景表现都对后世产生重要影响。东周时期的刻纹铜器不只有狩猎图,还有车马出行图。对比刻纹铜器和该漆奁上的车马出行,会发现漆奁画像无论是对车、马形象的刻画,还是拉车之马的表现都显示出一种先进性。如灵寿城穆家庄西M8101 出土的一件盘(M8101:4)的腹部有一人驾三马拉车以行,该车不见车舆,车轮与平板分离,上部二马四蹄朝天(图13)。[21]另外,如漆奁展开图所示,三乘马车是按照直线排列的,这种构图方式除了被前述汉代漆奁、盒、尊等圆形漆器上的车马出行图所继承,也间接影响到两汉时期石椁、壁画、画像石、画像砖墓,以及祠堂、碑阙上的车马出行图。如西汉晚期的山东微山县微山岛石椁侧板中格上层所刻车马出行图可见二躬身迎接之人、二持棨戟的伍伯、二轺车和一旁三持弩的伍伯(图14)。[22]东汉时期尤其是东汉晚期大规模的车马出行图则多由恭迎之人、车马行列(包括导吏或导骑、主车、从车、从吏或从骑)乃至恭送之人构成,如山东嘉祥武氏墓群前石室后壁横额车马出行图(图15)。[23]这都显现出以漆奁游猎图为代表的战国车马出行图对两汉绘画的影响。狩猎图也常以犬逐豕、鹿或其他动物表现狩猎场景。如上述微山岛室椁侧板中格下层的左侧就刻有一幅狩猎图,画中可见二人扛毕,一人荷弩,前方有三犬逐一豕、二鹿和一兔,另有一飞鸟(图14)。这也是战国漆画以犬逐豕或鹿表现狩猎场景构图的延续。

图13 灵寿城穆家庄西M8101刻纹铜盘

图14 微山岛石椁侧板中格画像

图15 武氏墓群前石室后壁横额车马出行图

最后,对单个物象尤其是具有遮挡关系物象的构图,包山二号楚墓漆奁画像明显具有先进性。以游猎出行场景中的三组并行之马为例进行分析。首先,工匠对马施以不同的颜色,这从视觉上解决了并行之马的遮挡问题。二马并行,近端的马施以艳丽的橘红色;三马并行,则中间的马施以橘红色,以隔开两旁的棕褐色二马。其次,工匠对近端之马绘以全像,远端一马或二马仅绘马首和背部,以逐渐上升的方式描绘远端之马。加上颜色差异形成的视觉冲击,三马或二马并行的样子呼之欲出。与此形成鲜明对比的是东周刻纹铜器和严仓1 号楚墓漆棺上的马车。刻纹铜器上的马车,拉车之马多于二者,则无一不有四蹄朝天的马,以无遮挡的方式表现它们的并行。与包山二号楚墓年代相差不过二十年的严仓1 号楚墓漆棺上的马车,虽然拉车之马没有四蹄朝天的,但三组马之间的距离非常远,不似包山二号楚墓漆奁画像一般紧凑、占用空间较少(图16)。[24]最后,工匠对并行之马的描绘,其身体的线条非常流畅且具科学性。远端之马仅露出身体的很小的一部分,但工匠以简单流畅且忠于马身体构造的线条很好地表现了马的并行。另外,对比行进和停驻之马,会发现工匠对它们的表现也是不同。行进之马都是右侧二腿前伸,左侧二腿后屈,且脊背平直、身体舒展;而停驻之马则前腿平直,后腿前屈,且背部至臀部渐低。这都显现出工匠对现实生活观察的细致。而这些先进要素都对两汉漆器、帛画、壁画、砖石绘画产生影响,故而极少见刻纹铜器上那种笨拙呆板、四蹄朝天之马的绘画了。

图16 包山二号楚墓漆奁、穆家庄西M8101铜盘和严仓1号楚墓漆棺马车画像比较

三、结语

包山二号楚墓漆奁(标本2:432)盖外壁所绘漆画是具有时间演进关系的楚国贵族游猎场面。根据画中车马人物大雁朝向的差异、动作行为的不同,以及一犬一豕相逐分析,整个游猎场面可划分为主人与宾客的游猎出行、列队迎接、狩猎以娱和主宾拜别四个场景。其重点描绘了主人与宾客的游猎出行和拜别,而特别弱化和后置了狩猎场景。狩猎场景的弱化和后置避免了主人和宾客返家的车马须穿过猎场的不合理情形的发生,但同时也造成了狩猎场景的不突出,以致今人的忽视或误读。与东周刻纹铜器相较,以这件漆奁为代表的战国漆画无论前后场景的分割,还是每个场景的构图与表现,抑或是具体物象的设计与描画,都显现出这个时代的进步性。这对两汉乃至魏晋南北朝时期漆器、帛画、墓室、祠堂,以及碑阙画像的制作都产生重要影响。近观要二峰对此漆奁画像以往观点的梳理和最新认识,感觉对于漆画主题、场景划分与表现,以及顺序排布等问题仍有可探讨的空间,遂撰此文,并请方家指正。